カテゴリ:今日の出来事

初めての朝練

はじめての朝練習。

7時前に登校している子は、4年生ばかり。

はやる気持ちは分かるけれど、7時10分開錠です。

こちらは、再確認をしました。

4年生はテンション高めですね。

ですが…

ランニングになると、ヒーヒーです。

でも、持久力を付けることは必要ですね。

パス練習。基本練習ですが、確かめながら。

相手が「取りやすい」位置にパスをします。

まずは、様々な練習方法を体験することですね。

少しずつ上達してくるかな。

身体を動かす楽しさを味わえたら合格ですね!

登下校の仕方

PTAパトロールの方から、情報提供がありました。

「縁石の上を歩いている子や、家の鍵を振り回しながら

歩いている子を結構見かけました。声かけをしました

が、学校側でも声かけをお願いします。」

声かけをしていただいたことが有り難いです。

学校でも学級指導を行うよう指示をしました。

そして、もう1つ。

「こちらから挨拶をすると、挨拶で返してくれる子が

多かったです。」

ここまで見てくださり有り難うございます!

継続的な挨拶運動の成果が少しずつでてきたかな?」

2年 地区探検②(紫・赤コース)

2年生の地区探検。

今日のコースは、紫コースと赤コースでした。

今日も元気に出発です。

公園では水分補給を行います。

そして、看板に注目。公園の使い方が書かれています。

公共の場だからルールがあることを学びます。

周りを見ながら、どんどん進んでいきます。

次の公園(休憩地)には、遊具がありました。

水分補給より遊具!遊びに夢中です。

赤コース内の住宅街をとおり、最後の休憩場所。

ここでも、やっぱり遊びたい!

虫捕りをする子たちも。ダンゴムシですが…。

もちろん学習ですから、ポイントは逃しません。

ここでは、防災倉庫について説明を聞いています。

道中、地域の方が、何人も声をかけてくださいました。

有り難いことです。見守られているなあ。

プールの水が気持ちいい!

制限付きですが、水泳学習が始まりました。

感染症防止対策の一環として、

プール内外では、会話は最小限としています。

水泳学習に参加する職員も1名増やし

安全に留意して、学習を進めています。

でも…

例年楽しみにしている自由時間がないなど

不自由な部分もありますが、

子どもたちの顔は、にこにこ笑顔。

シャワーを浴びて、着替えに向かう6年生の子が

「あー、気持ちよかった!」

素直な言葉に、こちらも思わずニコリ。

4年 分別ゴミ箱

道徳や総合的な学習の時間でゴミの学習をした4年生。

自分たちにできることは何かを考えたそうです。

そこで、直感的に分別がわかるゴミ箱づくりをすることに。

・1年生にも分かるように

・直感的に分別できるように

いずれもユニバーサルデザイン的な考え方ですね。

各学級のゴミ箱を集め、きれいに洗浄しています。

きれいにムラ無く塗っていきます。

これが結構難しい!

完成作品がこれ!

色でも直感的にわかりますね。やさしい色です。

文字も1年生でも読めます。

各教室に届けました!

なんと、校長室にもいただけました。

みんなから、たくさん感謝されたようです。

作っただけで終わらせず、振り返りもしたとのこと。

5年、6年と学年が上がるに従って、

今の考え方が、どのように変わっていくのか楽しみです。

【注意】スズメバチ(紫・黄コース)

正門側通路の先、西山市民の森の交差点の手前に

毎年、昆虫が樹液に集まる大きな木があります。

4月当初より、木酢液を吹きかけていたのですが

樹液にスズメバチが現れています。

殺虫剤、木酢液等で処置しますが

上の方にも樹液が滲出しているところがあります。

いたずらに刺激をしないことを指導していきます。

朝の活動

朝の巡回をしていて、このところ感じることが1つ。

あいさつが、随分とよくなってきました。

(ただし、まだまだ満足できるレベルではありません)

要因は、いくつか考えられます。

①学校内で、継続的なあいさつ指導をしていること

②見守りの地域の方や保護者の方があいさつをしてくれること

③生活委員会が「あいさつ運動」を実施していること

などなど。

個人的には、②と③が大きいと考えています。

②は、最も身近な大人が挨拶をするのを見ること。

この影響と波及効果は大きいです。

③は、生活委員会が自分たちで考えた段階を意識して

率先してあいさつ運動に取り組んでいること。

「自分たちの手で」ということがキーワードですね。

現在は、「自分からあいさつする」という目標段階とのこと。

あいさつは、「習慣」です。

子どもたちは、経験したことしかできません。

教員や親から、「あいさつしましょう」と言われても

言葉だけでは、向上しません。

現場での指導をとおして、実際に経験する。

身近な大人の対応を見て学ぶ。

自分たちの手で、能動的に行動する。

今後も継続的に見守っていきます。

AED

水曜日の午後、消防車や救急車が来ました。

指揮車も来ていますね。

今日までに、地域の方から

「何かあったのですか?」と聞かれましたが、

この日は、職員の救急救命研修でした。

野田消防署より講師を招聘し、研修を行いました。

まずは、講師の模範展示を見ながら説明を受けます。

救命法は、毎年少しずつ変化があるため、

ここでの説明が、とても重要なのです。

職員も2つのグループに分かれて、実際に行います。

その間、消防署の方が、ポイントを指導していきます。

老いも若きも関係なく、全職員が実践します。

万が一にもあってはならないことですが

万が一の時のために備えることこそが大切です。

呼吸状態の確認の仕方を見せてくれました。

「あえぎ呼吸」など、見極めなければならないことが多いです。

救命法は、これこそ肌身に付くまで実践することが大切。

大切な命を守る。適当にはできません。

1年 校外学習(3)

お昼の片付けをして、出発。

雨具を出したのはよいのですが、

すぐに晴れたので、しまうのが大変!

折りたたみ傘にしろカッパにしろ

1年生に「自分でたたみなさい」は、難しいのです。

少し時間を遅らせて出発。

サファリゾーンで、初めてのグループ活動!

リーダーさんを中心に、グループごとに見学します。

興味が先走るので、グループがバラバラになることも。

でも、そんなことは織り込み済み。

なかなか上手くいかないことを体感させるのです。

リーダーは、苦労します。

でも、それも経験。

こういう指導の機会を大切にしています。

キャットゾーンでもグループ活動。

みんなが見たがっていたホワイトタイガーも見られたね。

おいおい、本物は、後ろのケージの中にいるよ!

さすがに帰りは疲れていました。

言葉が少なく感じましたが、それだけ疲れているのでしょう。

バスの中では、早々に寝てしまう子も。

学校まで起きない子も多かったようです。

到着式を最後に行いました。

疲れているせいか、進行スピードは遅かったですが、

担任は待って、安易に手を出しません。

子どもたち同士でできることを知っているからですね。

疲労の色は見えるものの、満足感もあります。

大きな思い出になったのではないでしょうか。

ご家庭の皆様、ご協力有り難うございました!

1年 校外学習(2)

木立の中に移動して、お弁当の準備です。

シートを敷いて、お弁当の準備をします。

ある子は、お弁当を開いた瞬間に、

「うわー、私の好きな物ばかり。お母さんありがとうー!」

と、声に出して感激しています。

それを聞いて、私たちも心が温まります。

しかし、次の瞬間、

すぐに、「見て見て攻勢」が始まります。

「先生ー!先生ー!見てー!」

「はーいはい、うわー、彩りがきれいだね」

「先生ー!先生ー!見てー!」

「はーいはい…」

見てもらって感想を聞くまで、ずーっと続きます。」

お弁当をほぼ食べ終え、おやつを食べているときに

一時的な通り雨がありました。

あっという間に、雨具ファッションショーが始まります。

もちろん、みなさんのご想像のとおり、

「見て見て攻勢」付きです。

でも、楽しそうです。嬉しそうです。

作ってもらったお弁当に喜び、

持たせてもらった雨具を身につけてみたくてしょうがない。

本当に素直な1年生です。

(3)へ続く

1年 校外学習(1)

今日は、1年生の校外学習。

朝の巡回時、1年生の笑顔が多い気がします。

出発式を実行委員が進行します。

家でも練習してきたそうで、とても上手です。

まずは、大きなピンクのバスに大興奮。

しかも、感染予防対策を実施しているため

2席を1人で使用できます。

1時間ほどで、東武動物公園に着くのですが、

途中、東武動物公園の看板を見つけただけで歓声が上がります。

「見て!東武動物公園の看板がある!」

「どこどこどこ?」

「あれ!ほら、そこ!」

「本当だ、すげー!」

看板だけでこの盛り上がり。楽しみにしていたのでしょうね。

乗り物酔いになった子は1人もおらず、無事に入園。

まずは、ふれあい動物体験です。

ひよこをおそるおそる抱きます。

「あったかい!」「心臓が動いている!」

生き物の生命の温かさに触れます。

「うさぎってモフモフ!」

「モルモットって、おとなしいね」

手荒に扱う子は1人もおらず、安心して見ていられます。

次に向かった場所は、アニマルショーです。

オットセイやアザラシのショーと同時に

鷹や大きなインコの飛行展示があります。

オットセイの輪くぐりでは、自然に拍手と歓声が起こりました。

飼育員(調教師?)さんも、反応のよさに大喜び!

終了後、ある女の子が悲愴な顔で、

「先生~」と担任を呼びます。

「どうしたの?」

「あのね、お腹がグ~ッて鳴ったの」

「大丈夫、次はお弁当だよ!」

優しく対応した担任。すぐに笑顔になりました。

(2)へ続く

5年 合同体育

5年生は、合同で体育を実施しました。

体力テストの種目練習を互いに見合いながら行います。

体力テストの種目は、厳密に時間と測定方法が決められているため

適当に行ってしまうと、正しい結果となりません。

反復横跳びは、慣れが必要かも知れません。

「タンタンタンタン…」と

リズムよく往復できる子は、案外少ないです。

上体起こしは、足を曲げる角度と補助の仕方がポイント。

1回目の試技でしたので、持ち方がまだまだです。

暑い時期ですが、身体を動かすことを嫌がらない5年生。

測定当日は、よい記録が出るといいね!

2年 メディア教材

2年生が、メディア教材を視聴しています。

これは、「あいさつ」についての教材です。

なかなか面白い作品で、笑いがおこっていました。

こちらは、「きがえ」を題材にしたものです。

これからプールがありますからね。

時には、このような教材を使用した方が

集中力や理解力が得られる場合があります。

今年もはじまりました

「服のチカラ」プロジェクトが今年も始まりました。

昨今、世界中でSDGsがさけばれています。

子どもたちは、どのような関わり方を見出すのでしょうか。

本年度も、ユニクロ様にご協力いただいて進めていきます。

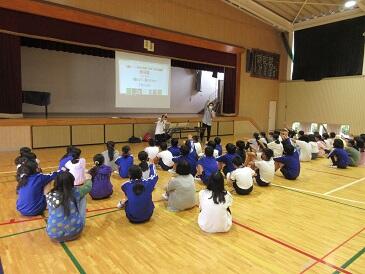

ユニクロ野田店の店長様が、講師として来校されました。

SDGsの概要や、持続可能な開発目標の意味など

挙手をして答えられたことにびっくりしました。

講師;「服を着ることの意味とは何でしょうか」

講師;「少し周りと相談してみてください」

さっと、周りと話し合うことができます。

話し合ったことを発表します。

自分たちなりの考えが盛り込まれていました。

その後も話し合いと発表を数回繰り返しました。

聞くだけではなく、考える機会がある講演でした。

今後の活動をどう組み立てていくのか楽しみです。

月曜日の放課後は

月曜日の放課後は、職員打ち合わせがあります。

1週間の学校の動きを確認します。

その後は…

お茶の準備をしているわけではありません。

体育部が、プールの消毒について手順確認を含めて

打ち合わせをしています。

その後は、実際にプールに行き、現物の確認と

注水及び排水の確認を行います。

水泳指導に使用する備品の確認も行っていました。

ところ変わって…

こちらでは、1年生の校外学習の打ち合わせ。

分単位で行動計画を確認していきます。

安全・安心が校外学習においても原則。

危険箇所だけでなく、迷いやすい(間違えやすい)場所も

全てチェックし、担当も確認します。

その他にも、荒天の場合や混んでいた場合の対応、

消毒のタイミングや帰りのバスが遅れた場合の対応など、

考えられることは全て検討していきます。

日常の学習にしても校外学習にしても

対応できるように準備をしておくことが大切です。

リーダー会議

本校の特色ある活動の一つ「たてわり活動」

定例のリーダー会議が開かれました。

自治活動の一環ということもあり

児童主体で会議は進んでいきます。

次回の「たてわり活動」をどう進めるか。

何を行い、どこで活動するのかを話し合います。

各リーダーが考えていることは、

「いかに交流し、学年を越えて楽しむことができるか」

そのためには、グループごとの交渉が必要な場合も。

指示を出し、説明するリーダーは、真剣です。

たてわり活動時の笑顔は見られません。

その時を想像し、それぞれの学年をおもんばかる。

活動の手順を反芻し、無理が無いかどうかを考える。

企画をするのはたいへん。

でも、みんなが楽しめたときは最高!

自分たちも体験してきた活動です。

だからこそ、責任をもって臨もうとしているのでしょう。

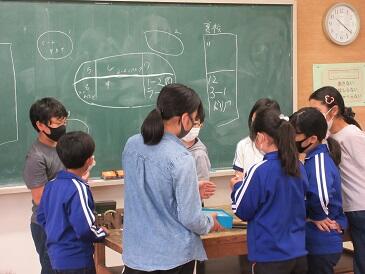

「ドダダダダダダー」という音の正体

事務処理をしていると、いきなり、

「ドダダダダダダー」という鈍い音と振動が。

ベランダに出てみますが特に異常はありません。

空を見上げてもヘリコプターは見えません。

2階に上がると、その原因が分かりました。

6年生の図工でした!

結構な振動と音が下まで響くものです。

図工室の方が、むしろ静かな感じがします。

なかなか糸鋸の扱いが上手です。

曲線を回しながら切るのが難しいかな。

それよりもびっくりしたのがコレです!

↓

↓

↓

図工にもICTの波!

操作をしていた児童に話を聞くと、

「ロンドン調のデザインを考えています」

時代の流れを強く感じました。

さて、野田市ではICTの活用を進めています。

これも、その一環となります。

今後は、このような授業光景が、当たり前の時代なのですね。

廊下に謎のメジャーが!

廊下に出ると、廊下の真ん中になぜかメジャーが!

周りを見回してみると

何やら集まっています。

さらに近づいてみると…

廊下の長さを実際に測っていました。

実は、とても大切な活動です。

空間認識力は、実際の距離感を経験することで

培われていくからです。

このような経験が乏しいと…

・絵地図の方角や距離感がバラバラ。

・地図が読めない、距離感がわからない。

と、なるかもしれません。

実際にやってみることこそが大切なのです。

鉄棒できるよ!

学校のホームページを見てくれたのでしょうか。

休み時間に、

「ぼくも鉄棒できるよ!」

と、声をかけてくれました。

「どれどれ、得意技は何かな?」

地球回りです。

自分の体重をしっかりと支えることができていますね。

見ていた他の子もやり始めました。

別の技を見せてくれた子は、

難易度が高い足をかけての前回り!

これは難しいのですが、上手に回転していました。

回りで見ていた男の子に

「鉄棒の技、何かできるかな?」

と、聞いてみたところ、

「ちょっとできないけれど、ブタの丸焼きならできる」

との回答。

「よし、まずはそれに挑戦してみよう!」

とりあえず、やってみる。

できたことは認める。

鉄棒をはじめるきっかけになればいいな。

虫さがし

業間の時間、1年生が何かを探しています。

聞いてみると、バッタを探しているとのことでした。

「いた!」

「捕まえた!」

声が聞こえると、すぐにみんなが見に来ます。

楽しそうです。

生活科で興味を持ったのかな?

別の場所では、バッタではなくダンゴムシ集めが。

この虫ブームは、しばらく続きそうです。

【速報】陸上競技会結果

陸上競技会の結果です。

6年女子100M 黒崎さん 優勝!

6年女子走り幅跳び 黒崎さん 第2位

6年男子80MH 鈴木さん 第5位

男子J(5年)リレー 第8位

女子(6年)リレー 第5位

先ほど、選手団が帰校しました。

マスク焼けをしていますが、元気そうです。

今日は、早めにゆっくり寝てほしいです。

多分、お風呂はしみるでしょうね。

陸上競技会(1)

大会当日、日差しの強さが気になりますが

天候には恵まれました。

選手の朝の表情を見てみると

特に気負った様子も無くリラックスしているようです。

朝の健康観察を終え、諸注意をしっかり聞いています。

本日の監督を務める長尾教諭の方が緊張しているかな?

私から話したことは2つ。

1つ目は、大会の雰囲気を大いに楽しむこと。

緊張するかも知れない、競技前におなかが痛くなるかもしれない。

でも、その独特の雰囲気を体感できることこそが貴重な機会。

きっと、大きな思い出になるはずです。

せっかくの機会。楽しんでほしいです。

2つ目は、家族をはじめ、関わった方々への

感謝の気持ちを大切にすること。

自立している子もいるかもしれませんが

それでも、1人で全てができるわけではありません。

社会の一員として、自分の周囲にも目を向けられる

そんな人になってほしいですね。

職員に見送られながら元気に出発!

よい1日になりますように。

昼休み 鉄棒

昼休みのことです。

鉄棒のところで遊ぶ1年生の女の子。

「逆上がりできるかな?」

軽い気持ちで聞いてみたのですが、

「できるよ!続けてくるくる回れるよ」

と、即答でした。

「それはすごい!見せて!」

「いいよ。『向こう』でもできるよ」

と言って、走って行きました。

『向こう』とは、高い鉄棒の方です。

おいおい、自分の背より高いじゃないか。

え?一回ずつ逆上がりをするのではないの?

と、思っていた瞬間、くるくるくるくる回ります。

「ちょっとまったー!写真撮るからもう1回!」

「いいよ!」

これはたまげた。びっくり仰天。

「ゆりかごもできるよ。見たい?」

すごいすごい。

この後、こうもりも見せてくれました。

しかも1年生!

それを見ていた4年生。

「ぼくも鉄棒に座って手を離せるよ!」

やるじゃないか。

そのまま、後ろ回りでクルん。

鉄棒を怖がる子は多いですが、

回転する感覚を身につけられる運動です。

いろいろな技を身につけてほしいなあ。

2年 生活科(野菜づくり)

渡辺農事様のご協力で行っている野菜作り。

本日も、野菜の先生が来校して、手入れを行いました。

絵図を用いての説明には、いつも感心させられてしまいます。

2年生にとっても、イメージがしやすいですね。

まずは、除草です。

キュウリは、茎を棒に結んでいきます。

トマトは、脇芽を省いていきます。

自分でやった成果は、人に見せたい!

「先生!こんなに取ったよ!」

脇芽だって折れていた茎だって、何でも見せたい!

自分から夢中になって参加している証拠です。

その間も、畑の先生は、子どもたちから質問攻めに!

でも、やさしく1つずつ丁寧に答えてくれます。

それを聞いて、また質問が続きます。

実がなっているのを発見!

トマトはまだ緑ですが、キュウリは食べ頃サイズです。

ここで、問題。

実を見つけた子どもたちは、どうするでしょうか?

実は、触ろうとするのです。

「キュウリ、トゲトゲするね」

「小さいやつも、トゲトゲしてるよ」

「トマトは、ちょっと固いかも」

「あれ?こっちはプニョって感じ」

実際に触ってみて、いろいろな発見をします。

落ちてしまったピーマンの若い実の中身を確かめています。

「匂いがピーマン!」

ピーマン嫌いもとりあえず匂いをかぎにきます。

でも、「うぇ。ピーマンきらい…」

それを聞いたピーマン好きは、

「ピーマン食べたい!ピーマン大好き!」

一人一鉢で育てている野菜も、野菜の先生が

1つずつ見回って、成長を確かめてくれます。

最後は、自分の鉢に水やりをたっぷり行います。

種類ごとに、きれいに並べることができたね!

最後の野菜の先生の話では、

これからキュウリは、どんどん採れるようになるそうです。

トマトは、たくさん実がなっていますが、

2週間くらい経ってから収穫できるとのことでした。

暑い中、広報部の方が取材に来てくれました。

取材しながら、多くの子たちの話を聞いてくれており

とても有り難く感じました。

ウォーターパーク

本校のウォーターパークは、

循環式のビオトープでは、ありません。

ですから、アオミドロ等が増えやすいですし、

定期的に水の管理をしなければなりません。

藻が発生しやすいこの時期は、

教頭先生が、こまめにチェックしています。

藻が多すぎると、魚が動きづらくなり、

天敵に狙われやすくなるからですね。

水は、それほど汚れていないようです。

水温も、まだまだ大丈夫そうでした。

ふと見ると、小さなカエルが岩にしがみついていました。

オタマジャクシからカエルになったばかりかな。

未知の世界への旅立ち。

やっぱり、不安なのかなあ。

3年 交通安全教室(自転車)

3年生の交通安全教室は、

自転車の正しく安全な乗り方です。

講師は、前の時間と同じ5名の方々です。

雨天のため、体育館内にコースを設置して実施します。

まずは、見本と注意事項の説明を聞きます。

安全確認の仕方や、交差点の渡り方を見ます。

ついたては、見通しの悪い交差点です。

その後、実際のコースをつかって確認していきます。

講師の方々が、要所で丁寧に教えてくださいます。

やっているようで、実はやっていない安全点検。

自分の身だけでなく、相手を守るためにも必要です。

さて、今後の自転車の乗り方はどうなるでしょうか。

学んだことを生かしてほしいものです。

1年 交通安全教室(歩行)

1年生を対象とした交通安全教室。

野田警察署から1名、安全協会から4名が来校されました。

「将来、警察官になりたい人!」

と聞いたところ、こんなに多くの挙手がありました。

まずは、座学で横断歩道の渡り方などを学びます。

その後、外に出て、実際に横断歩道を渡ります。

「右見て、左見て、そしてもう一度右を見て!」

一人ずつ確認をしていきます。

コンビニ角の横断歩道を渡ります。

安全協会の方も、やはりこの交差点が気になるようようです。

ここでも、一人一人、確認しながら渡ります。

歩道橋前の横断歩道。

信号と車の動きを確認してから渡ります。

すれ違う人のために、歩道でも左側を空けていますね。

学校角の横断歩道を再度渡ります。

おおむね、左右の確認はできていました。

戻ってきてから、振り返りと雨の日の歩き方を教わります。

最後のお礼まで、きちんとできました。

終了後、1年生の何人かから

「教わったこと、今日の帰りからやろう!」

との、声が上がりました。

警察官も交通安全協会の方も、感心していました。

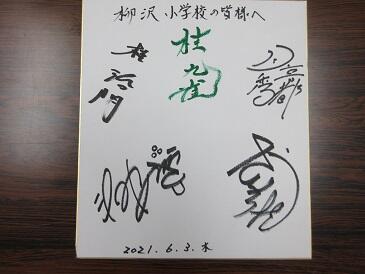

柳沢小学校寄席

文化庁の文化芸術による子供育成総合事業の一環として

こどもらくご教室「柳沢小学校寄席」を実施しました。

噺家による落語解説と寄席囃子の解説から始まります。

この場面で、すでにたくさんの笑い声が!

個別の撮影は肖像権の関係でありませんが、

どの場面でも、たくさんの笑顔と驚きの顔が見られました。

本日の出演者

・桂 九雀 さん【落語】

・桂 三四郎 さん【落語】

・桂 治門 さん【落語】

・月亭 秀都 さん【落語】

・はやしや 絹代 さん【三味線】

・渡辺 あきら さん【ジャグリング】

児童による体験ワークショップもありました。

児童代表の言葉も、はっきりとした声でお礼が言えました。

出演者の皆さんから、色紙をいただきました。

演者の皆さんがお帰りになる際、

「今までの学校で一番良かった!」と2つ、誉めていただけました。

1つは、子どもたちの反応!

みんな素直ですから。感情がストレートに伝わります。

2つ目は、松島教諭の司会進行!

「今後の巡業に同行させたい!」とのことでした。

ご家庭でも、感想を聞いてみてください。

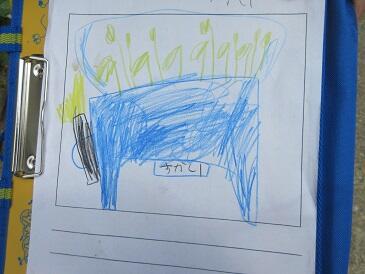

1年 アサガオの観察

1年生が、アサガオの観察をしています。

どんどん大きくなっているね。

どんなことを書いているのかな?

植木鉢が大きく描かれています。

葉っぱの角度をよく見ていますね。

大きく育った様子が大きく描かれています。

色も変えているなんて、すごいなあ。

担任が、実際の葉っぱを触ってみるように促します。

「ほら、ここは固いでしょう?」

「本当だー!」

子どもに足りない視点を提供することも大切。

最後は、お水をあげて観察終了!

すぐに、

「先生、休み時間一緒に遊べる?」

「昼休みに遊べる?」

1年生らしいなぁ。

陸上選手 壮行会

ロング昼休みに、陸上選手の壮行会がありました。

児童会の進行で行います。

選手入場では、颯爽と駆け足で入場してきました。

ユニフォームを着ると、陸上選手の雰囲気が出ます。

いつもは、にこやかな子たちですが、キリッとしています。

顧問による選手紹介。

呼名されたら、大きな声で返事ができました。

児童代表の励ましの言葉。

この内容が本当に立派でした。

全て、自分で考えたそうです。

選手の返礼の言葉も、気持ちが入った言葉でした。

当日は、当然、緊張することでしょう。

でも、めったに無い素晴らしい機会です。

まずは、その雰囲気を楽しんでほしい。

失敗をおそれず、全力を尽くそう!

羽化(2)

2年生の教室を出て、2組の前に置いてある

ヤゴを観察する水槽をのぞいてみると…。

トンボが羽化していました!

羽も開かず、体もまだ白いです。

これから、ゆっくり体液を行き渡らせていきます。

さて、昼休み、3年生が、

「ちょうちょうになりました!」

と、教えに来てくれました。

見に行ってみると、きれいなちょうちょうが。

「本当にきれいだね」

「あ、羽を広げそう!」

「体の色もきれいだよ」

「目がこんなに大きいなんて」

教えに来てくれた3年生と会話が弾みます。

何度か写真を撮ったのですが、

光の加減で、なかなか本当の色がでません。

いろいろ試しましたが、結論は、

「自然に見る色が、一番きれい!」

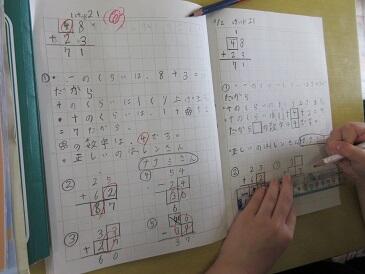

2年 算数

2年生の算数の授業を見てみましょう。

落ち着いた雰囲気で授業を受けています。

子どもたちのノートに着目しました。

見やすくまとめられています。

2年生になり2ヶ月と考えると、立派なノートです。

ノートにきちんと書くことが習慣化されているようです。

見やすいノートは、頭の中の構造化を助けます。

頑張っているなあ。

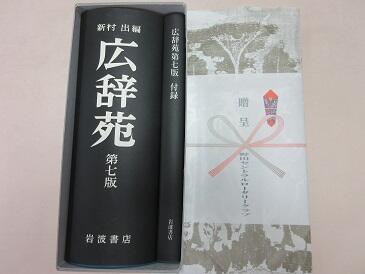

辞書の寄贈

本日、野田中央ロータリークラブ様から

学校へ広辞苑の寄贈がありました。

創立30周年の記念事業とのことで

柳沢小学校で贈呈式がありました。

校内で、大切に使わせていただきます!

5年 課題図書の紹介

5年1組の教室では、課題図書の紹介をしていました。

今日、紹介していた本は、「オランウータンに会いたい」

実は、熊谷教諭は、学生時代にオランウータン研究者を

志していたので、自然と熱が入ります!

「こんな本があります。あんな本もあります」よりも、

自分が好きな対象が書かれている本を熱く語る方が

子どもたちも内容に興味・関心を抱くものです。

ふと、窓側の棚を見ると、豆の観察シャーレが置かれていました。

カビが生えてダメになるものが多いのですが、

一つもカビが発生していません。

しっかりと管理されているということですね。

今日の昼休み(2)

トラックでは、陸上部でしょうか。

リレーのバトンパス練習をしていました。

しばらく見ていたのですが、

その向こう側の芝生の上で倒立ブリッジをしている子が。

マットがあっても怖がる子が多いのですが

芝生の上で、自然に行っています。

おおー!すごい!

5年生の竹内さんでした。

もう一つ感心したのが、

それを見ていた別の子がチャレンジしました。

残念ながら失敗。でも挑戦することが素晴らしい!

「次、チャレンジしたらできると思う!」

うん、そうだね。きっとできるはず!

今日の昼休み(1)

一輪車や鉄棒でいつも遊んでいる1年生がいません。

あれ?どこで遊んでいるのかな?

なんと、6年生と「へびじゃんけん」をしていました。

この写真で分かるように、

6年生は、1年生が出発するタイミングを教えています。

6年生とじゃんけんするときも、別の6年生が

サポートしていました。

6年生のホスピタリティがすごすぎる。

自然にできて、自分たちも楽しめる。

そして、1年生も心から楽しんでいます。

これが柳沢小学校児童の「目指す児童像」です。

どの学年・学級でも具現化できるように!

ヤブカラシ

敷地内には、たくさんの樹木があります。

そこに忍び寄る、天敵が!

その名も、「ヤブカラシ」!

植え込みの間から、弦を伸ばして

あっという間に樹木を覆ってしまいます。

ヤブカラシとは、よく言ったもので

その下の葉は、光合成ができなくて枯れてしまいます。

取ると節からプツンと切れてしまうので

なかなか全てを取り除くことができないのです。

藪に手を入れてなるべく全部取ろうとするので、

作業の後は、肌がチクチクします。

やっぱり暑くても、長袖は必要なようです。

諸帳簿点検

今日は、諸帳簿点検の日でした。

学校には、様々な帳簿があります。

どれも大切な物です。だからこその点検。

市教委から、3人の管理主事が来校し、

教頭先生と1つずつ点検をしていきます。

子どもたちの大事な記録。

学校の歴史の一部を形づくる記録。

後世に残るからこそ、間違いがあってはなりません。

ロシアの格言に、

「信用するが検証する」

と、いうものがあります。

定期的に業務の内容を確認することこそ大切なのです。

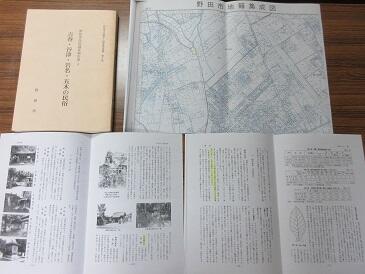

情報提供

先日、本HPで情報提供のお願いをいたしました

「生物多様性のだ戦略」に関わる「西山市民の森」。

学校評議員の飯塚様より、情報提供と資料提供がありました。

やはり、下の湧水は、田畑の水利として活用されていたようです。

また、奥の社(やはり弁天様でした)も

「夜泣き弁天」と呼ばれ、篤い信仰があったとのことです。

資料を読み込み、地域を知るための掲示物として

まとめていきたいな、と考えています。

せっかく、学区にあるのですから。

柳沢小の子たちも、興味をもってくれるといいな。

1年 学校探検

今日は、1年生の学校探検の日。

もちろん、校長室にも来室します。

入り口のところから、興味津々。

目がらんらんと輝いています。

「花がいっぱい」「床がツルツル」

「校長先生、この中に入っているのは何ですか?」

1年生ならではの質問も。

「校長先生、この写真はなあに?」

『今までの校長先生だよ』

「死んじゃったの?」

『えっ!?いや…』

素直で心のままの質問に対し、窮することもしばしば。

さて、子どもたちの一番のお気に入りは…

やっぱり、来客用ソファでした!

「校長先生のイスは硬いから、こっちでお仕事すれば」

『そのイスは、お客様が来たときだよ』

「こっちの方が、気持ちいいのにねー!」

最後は、

「校長先生、あとで、また来るね!」

「有り難うございました!」

「失礼しました!」

こちらも、いろいろでした。

楽しんでくれたかな?

とんぼ

先日、プール清掃の際に、捕まえたヤゴ。

どうやら、土日のどちらかで数匹が羽化したようです。

棒の先端まで行って、脱皮しているようです。

中身は空。どこにいるのかな。

1匹見つけました。

羽がピッと伸びて透明になっているので

羽化してから、相当の時間が経過しているようです。

あと数匹は見つからず。

どこかに飛んで行っちゃったかな。

今日の担任は、教頭先生です

1年2組の担任は、本日、出張でした。

朝はたいへんでした。

「野嶋先生が行っちゃうー!」

と、数人の子が大泣きしています。

教頭先生が、1日だけの担任です。

大泣きしていたこともあり、

心配で、ちょくちょくのぞきに行きました。

大丈夫ですね。

みんな、元気に過ごしていました。

ん?教頭先生は、何だかいつもより楽しそう…。

最後は、みんな笑顔で帰りの会!

何人かに、今日の感想を聞いてみました。

「教頭先生は、やさしかったかな?」

「…。おもしろかった」「おもしろかった!」

教頭先生は、おもしろい先生だったようです。

やっぱり何だか、教頭先生、いつもより楽しそう…。

3年 ホウセンカの観察

3年生は、ホウセンカの観察をしていました。

じっくりと観察しながら記録をとっていきます。

みんなしっかりと記録しています。

担任の先生に、

「みんな、よく見ながら書いているね」

と、伝えると、

「うちの学級は、みんな観察力があるんですよ」

サラリと学級自慢が。

植木鉢の中にいた、ダンゴムシに夢中なのは、御愛嬌。

これから、どれだけ大きくなるのかな?

1年 切り紙

1年生が、紙にハサミを入れて

様々な模様を作っていました。

折り紙の大きさや色も自分たちで選びます。

切り方を工夫して、できた形を見て楽しんでいます。

「これは、コウモリ!」

「ねえ、見てみて!こんな模様ができたよ!」

いつもの「見て見て」エネルギーが爆発です!

ひとつひとつ、先生は感想を言って、認めていきます。

色とりどりの模様のカーテンになりました!

6年生による掃除指導

東側階段は、学校玄関の前にある階段です。

4年生が担当でしたが、まだ難しかったのかな。

汚れがなかなか取り切れていませんでした。

そこで、6年生が登場!

前にも紹介した清掃名人の面々です。

6年生が4年生に、掃除の仕方を教えています。

「それは、まだ掃いたことにならないね」

「こちらから拭くといいよ」

4年生が掃除したところは、6年生の点検が入ります。

床を指で触り、「うーん、まだ足りない」

実は、1週間ほど前に、6年生が清掃の手本を見せているのです。

それを見た4年生、自分たちとの違いに驚きます。

だからこそ、素直に6年生の言うことを聞きながら覚えます。

反対に、6年生は、「そのようにして」いつも清掃していたということです。

こういう継承の仕方、素敵だと思いませんか?

緑の羽募金

昼休み、児童会役員が、緑の羽募金の集計作業をしました。

「校長先生、お金を扱うので、校長室を借りてもいいですか」

さすが児童会役員。しっかりとしています。

コインの仕分け機を用いて集計していきます。

集計額合計を隠しながら行っているところが、かわいいですね。

結果、どのくらい集まったのでしょうか?

14,993円でした!

ご協力有り難うございました。

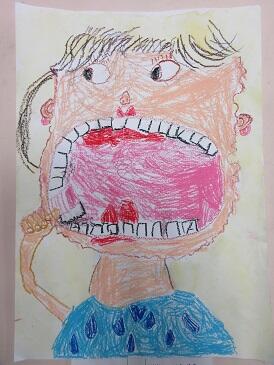

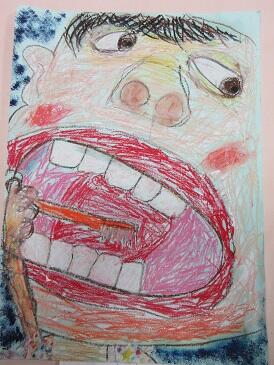

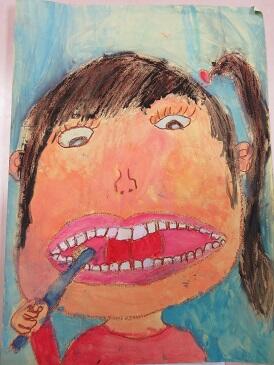

歯のポスター代表決定!

歯のポスターの学年代表が決まりました。

1年 佐藤さんの作品。

表情がなんともいえない「味」がありますね。

2年 児玉さんの作品。

対象を大きく描き、ダイナミックな仕上がり!

3年 白石さんの作品。

肌色が複数の色を組み合わせてあり、表現力があります!

4年 長谷川さんの作品。

デザイン性が出てきました。輝いてます!

5年 瀬能さんの作品。

かわいい「歯」の表情が一つづつ違います!

6年 工藤さんの作品。

標語がつきました。絵と標語が合っています!

発達段階が感じられ、おもしろいですね。

いずれも、表現力がある絵に仕上がりました。

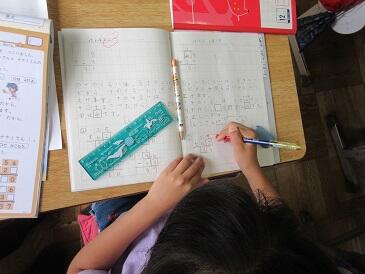

6年 学力・学習状況調査

6年生が学力・学習状況調査を受けました。

普段のワークテストとは問題も答え方も違います。

ちょっと、戸惑っているかな?

国語・算数を終えてからの質問紙。

とても疲れるのです。

結果は、かなり詳細に戻ってきます。

日常の生活習慣との相関なども検証されます。

大切なことは、その結果を生かすこと。

これにより、職員の指導方針も当然変わります。

培うべきポイントはどこか。

伸ばすべき観点はどこか。

卒業から逆算して、どう優先順位を付けるのか。

例年、夏期休業前後に結果が来ます。

結果が戻ってくると、夏の暑さに負けないほど

職員室の熱気は上がるものなのです。

第2回たてわり活動

今日は、たてわり活動日。

さわやかな天気の下、みんなで校庭で遊びます。

6年生が、グループごとにプログラムを準備します。

下級生への説明も慣れてきたかな?

広い校庭のため、グループ数が多くても大丈夫!

あれあれ、やさしい6年生のお兄ちゃんから離れません。

それぞれのグループで仲よく遊んでいます。

異年齢層との交流は、とても大切。

地域のコミュニティづくりにも役立ちます。

よく見ていると、6年生の配慮がよく分かります。

事前指導の成果というより、元来のものです。

柳沢小の6年生は、本当に下級生にやさしい。

もちろん、当校自慢の裏校庭も使っています。

こんなに恵まれた環境は、なかなかありません。

下級生も上級生と安心して遊んでいます。

最後の反省会。

ここで、1年生の感想をご紹介します。

「(警ドロをしていたとき)6年生のおねえさんが

にげるのがはやくて、おいつかなかったかれど

あきらめてくれたので、つかまえられました。」

6年生、いろいろ考えてくれたんだろうなあ。

朝の登校

日差しは強いですが、湿度がそれほど高くないせいか

昨日よりは、過ごしやすい気がしています。

さて、気になっている登下校。

交通量・狭道・変則交差点・暗道・工事…

どうしても気になってしまいます。

もちろん、日常的な交通安全指導は継続していますが

それでも、子どもたちは、

常に意識しているわけではありません。

何かを見つけ、突然走り出す。

話が楽しく、横に広がる。

追いかけっこや持ち物の振り回し。

自分にも経験あるなあ。

やはり、現場での指導が大切なのだと思います。

繰り返し、繰り返し、肌身に付くまで。

でも、毎朝、安心できる登校を見ることもできます。

赤コースの登校グループです。

いつも一列。周囲の確認もきちんとしています。

見ていてホッとする、朝の一場面でした。