学校の様子

令和7年度 租税教室(3年生)

7月15日(火)、県税事務所管理課の方々にお越しいただき、租税教室を開催しました。対象学年は3年生です。中学校では社会科の授業を通して、税の歴史や必要性を学び、公民として必要な資質を育みますが、今回の講話を聴いて税金がより身近に感じられたことと思います。

令和7年度 情報モラル講話(1年生)

7月15日(火)、外部から専門の講師をお招きして情報モラル講話を開催しました。今回の受講対象は1年生です。夏休み直前のこの時期に、スマートフォン使用によるトラブル(今回のテーマは「グループトークでいじめ そんなつもりじゃなかったのに…」です)を回避するための貴重なお話をいただきました。

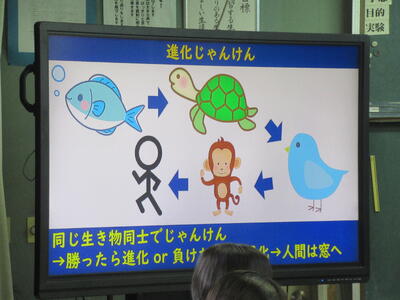

令和7年度 生徒評議会(生徒会)

7月14日(月)の放課後、今月の生徒評議会が行われました。毎月1回行われる生徒会専門委員会終了後に、生徒会役員、各専門委員長、各学級委員長が集まり、報告及び話し合うのが生徒評議会です。生徒会のリーダーたちが集う会ということになります。この日は学芸委員長からの報告の後、リーダーたちの親睦を深めるための催し(リーダー講習)がいくつか行われました。

令和7年度 外部講師による油絵指導(美術部)

7月3日(木)から、油絵ボランティアとして講師の先生に来ていただき、美術部の活動時間帯に御指導をいただいています。生徒たちは専門の先生から直接指導していただくことに大きな喜びを感じています。

令和7年度 普通救命講習

7月14日(月)、矢板消防署の方々のご協力により、2年生において普通救命講習を開催しました。倒れている人を見つけた時の適切な対応や救急車が到着するまでにやるべきことを人形を使った実践を通して、一人ひとりが学ぶことができました。

令和7年度 栃木県中学校総合体育大会(ソフトテニス個人・団体戦、卓球団体戦)

7月11日(金)、栃木県中学校総合体育大会のソフトテニス個人戦(於:石川スポーツグラウンドくろいそ)と卓球団体戦(於:日環アリーナとちぎ)が行われました。また、12日(土)にはソフトテニス団体戦も行われました。結果は両部とも1回戦惜敗でしたが、3年生は最後の大会を精一杯頑張りました。なお、卓球部は7月23日(水)にシングルス戦、24日(木)のダブルス戦にも出場します。

令和7年度 オープンスクール

7月4日(金)、オープンスクールを開催しました。今年はいくつかの講座(親子学び合い事業:情報モラル講座、ミシンボランティア、矢板高校フェア)をこの日にまとめて開催し、保護者の方々にも参加していただける行事にしました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

令和7年度 職業人に聞く

7月3日(木)、栃木照る照る坊主の会から10名の講師の方々をお招きし、「職業人に聞く」を開催しました。さまざまな職業を知り、そこで働く人々の生き方を理解する貴重な機会となりました。

令和7年度 特設駅伝部結団式

7月2日(水)、入部希望者による特設駅伝部の結団式を行いました。今年度の塩谷地区中学校駅伝競走大会は10月23日(木)に、さくら市の新コースで行われます。練習は来週の月曜日から始まりますが、今日、集まった生徒たちからは、やる気が十分伝わってきました。

令和7年度 生徒集会(クイズ大会)

6月30日(月)、今年度最初の生徒集会が開催されました。今年は熱中症対策として空調の利く体育館でクイズ大会を行いました。生徒会役員が用意した興味深い数々のクイズを縦割り班のチーム対抗で行い、上位3位までに入った班にはトロフィーと賞状、さらに商品も授与されました。生徒だけでなく、職員も含め、楽しいひと時となりました。

令和7年度 塩谷地区中学校総合体育大会

6月20日(金)~22日(日)、28日(土)の4日間、塩谷地区中学校総合体育大会が開催され、本校から陸上競技部(男女)、サッカー部(男子)、ソフトテニス部(女子)、卓球部(男子)、バレーボール部(女子)、特設水泳部(男子)が参加しました。3年生にとっては最後の地区大会でした。3年連続完全優勝(団体・ダブルス・シングルスすべて優勝)を果たした卓球部、男子400mで大会新記録を樹立し、12名が県大会出場を果たした陸上競技部、団体戦で準優勝し、個人戦でも県大会出場を果たしたソフトテニス部は、それぞれ7月中旬から始まる県大会に出場します。

※ 大会会場移動の関係で、すべての選手の写真撮影ができず、一部の選手の掲載になってしまうことをお許しください。

令和7年度 ミシンボランティア授業

6月17日(火)、2年生の家庭科の授業で地域ボランティアの方々に来てていただき、ミシンの使い方についてご指導いただきました。生徒たちはブックカバーを作製中ですが、ミシン縫いは欠かせません。ボランティアの皆様、ありがとうございました。

令和7年度 矢板音頭体験会

6月16日(月)、昼休みを利用して矢板音頭体験会を開催しました。この催しは8月11日(月)に長峰公園で開催予定の「やいたふるさとまつり2025」において、生徒たちに矢板音頭に親しんでもらいたいという願いが込められています。この日は任意参加でしたが教職員と生徒約50名が体育館に集合し、実行委員会の方々のご指導の下、約15分間、矢板音頭を楽しみました。

令和7年度 ふるさとを愛する心:校内事業「ハンドベルで授業開始終了合図」

6月13日(金)、今日は一日、以前『学校だより5月号』でご紹介させていただいた開校当時のハンドベルを実際に使って、授業の開始・終了の合図としました。県民の日(6月15日)が近いので、県民の日の行事として行いましたが、同時に「ふるさとを愛する心」を育めたらと考えています。普段聴き慣れている放送機器からのチャイム音とは異なり、とても心地よい音色でした。「昔はこの音で授業が始まったんだ!」という思いから、今と昔の違いを感じてもらえたようです。

なお、このハンドベルの音色をお聞きになりたい方は、下記からダウンロードしてお聴きください。

令和7年度 矢板中・片岡中合同研修及び片岡地区小中一貫研究授業

6月11日(水)、本校を会場に「矢板中・片岡中合同研修及び片岡地区小中一貫研究授業」を開催しました。講師として宇都宮大学の先生にお越しいただき、矢板市教育委員会の指導主事の先生や矢板中学校の数学科の先生、片岡小学校・乙畑小学校・安沢小学校の先生方をお迎えし、1年生の数学の授業を参観していただきました。本校では「考えを伝え合い、広げ、深める力を育成する授業の工夫・改善~授業で身に付けた語彙を活用して~」という学校課題を授業参観の視点として見ていただきました。授業後の研究会では様々な生徒の学習に取り組む様子が報告され、宇都宮大学の先生からも授業のねらいが焦点化されていたり、小学校での既習内容との比較ができているなど、高い評価をいただきました。

令和7年度 部活動壮行会

6月6日(金)の放課後、2週間後に迫った地区総合体育大会に向けての壮行会が行われました。各部ともアイディアに富んだ紹介と美術部は制作した作品の紹介がありました。最後に今日まで練習に励んできた応援団によるすばらしい応援が披露され、片中生のやる気にスイッチが入りました。

令和7年度 第1回学校運営協議会

5月30日(金)、今年度最初の学校運営協議会を開催しました。本校はコミュニティ・スクールとして2年目を迎えます。今年度も14名の委員で学校運営について話し合いを進めていきます。この日は矢板市教育委員会から任命書が交付されました。第1回目は学校の働き方改革と防災学習の進め方について話し合いました。

令和7年度 新体力テスト

5月28日(水)、全校一斉に新体力テストを行いました。種目は全部で6種目(立幅、ハンドボール投げ、上体起こし、握力、長座体前屈、反復横跳び)です。この時期としては涼しい恵まれたコンディションの中、生徒たちは精一杯頑張り、「先生、〇m超えました!」といった喜びの声も聞かれました。

令和7年度 生徒総会

5月23日(金)、生徒総会が開催されました。生徒会役員からの前年度活動報告、決算報告及び今年度の活動計画案、予算案が発表され、すべての議案が承認されました。本校の生徒会は今年度もSDGsに取り組みます。令和7年度は「片中SDGs11」を設定し(国際的には17の目標ですが、本校では11の目標を設定しました)、各委員会が活動します。

令和7年度 生徒会専門委員長任命式・春季市内ソフトテニス大会表彰式

5月20日(火)、生徒会専門委員会で事情により任命が遅れていたメディア委員長の任命式と、春季市内ソフトテニス大会の表彰式を行いました。生徒会は5月23日(金)に生徒総会が開催されます。また、運動部は6月20日(金)から塩谷地区中学校総合体育大会が始まります。