学校の様子

地区新人大会

9月20日(金)・21日(土)の2日間にわたって、地区新人大会がありました。

7月に3年生が引退し、2年生中心の新チームになっての大会です。どの部においても、新部長の引き締まった表情が印象的でした。この1~2ヶ月間の練習の中で、部員をまとめようと一生懸命取り組んできたことが分かります。他の部員たちも、今まで以上に積極的に部活動に参加してこの大会に臨んだことが感じられました。

●サッカー(会場:SAKURAグリーンフィールド)

3年生が引退し、単独チームとしてはギリギリの人数ですが、精一杯戦いました。このチームが来春の大会にはどれくらい成長するのか、楽しみです。

●バレーボール(会場:阿久津中学校)

2年生は一人で、あとは全員1年生。それでもよく声を掛け合い、励まし合って戦っていました。試合をしながら多くのことを学び、学校に戻ってきたときは大きな声で挨拶していました。元気が一番!

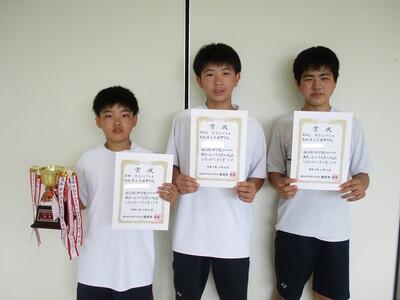

●卓球部(会場:本校)

前回の地区総体に引き続き、3冠達成! 団体戦、ダブルス戦、シングルス戦を全て優勝するのですから、すごいことです。本校が会場なので早朝から準備をすることも多く、生徒はよく仕事をしていました。応援の態度もまとまりがあり、素晴らしいと感じました。

団体戦はもちろんですが、シングルス戦では4名が県大会出場となります。(優勝、準優勝、ベスト4、ベスト8)

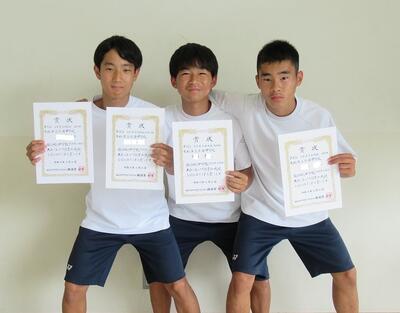

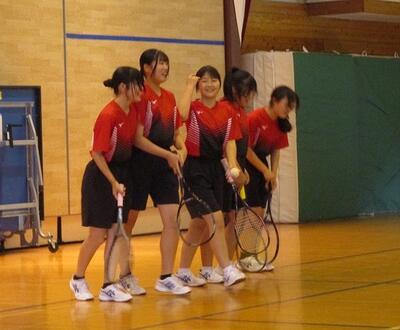

●ソフトテニス(会場:氏家中学校)

1日目の団体戦は、決勝トーナメントに進めず悔しい思いをしましたが、2日目には個人戦で、準優勝と3位になり、県大会出場です。

●陸上(会場:さくらスタジアム)

新人大会は、上位2位までの入賞者が県大会出場となります。(リレーは3位まで)

400mに出場した本校生徒が、大会新記録で優勝を飾りました。昭和56年以来の記録更新です。

県大会出場資格を得たのは、2年男子400m、2年男子800m、1年女子800m、1年女子1500m、2年男子砲丸投、1年男子砲丸投、共通男子リレーです。

多くの保護者の皆様が応援に駆け付けてくださり、感謝申し上げます。大いに勇気づけられたことと思います。

日没が早まってきましたので、今後部活動終了時刻も早くなります。効率よく練習することを考える必要がありますね。

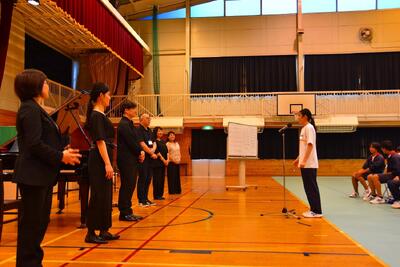

学校巡回公演のワークショップ

9月11日(水)、3年生を対象に、文化庁による舞台芸術等総合支援事業(学校巡回公演)のワークショップがありました。なんと、吹奏楽ファンなら誰もが憧れる「シエナ・ウインド・オーケストラ」が本校にやってきます!

その公演を前に、楽器の理解や鑑賞について教えていただき、指揮やボディーパーカッションの実技体験もありました。

●楽器の紹介

ファゴット、ユーフォニアム、様々なパーカッション(打楽器)を、実演を交えながら紹介してくださいました。特に、司会者がゼンマイ仕掛けの人形役を演じての演奏には、大笑いしました。

●演奏会の曲紹介

「感じるのは自由で人それぞれ。それが音楽の楽しみ方」とおっしゃる司会者の言葉に、気持ちが楽になりました。

●指揮者体験

●ボディーパーカッション体験

曲に乗りながら体を動かすことがなんと楽しいことか、と誰もが思ったことでしょう。生徒の笑顔が物語っています。

●代表生徒によるお礼の言葉

この「舞台芸術等総合支援事業」とは、全国の小学校・中学校等においてトップレベルの文化芸術団体による巡回公演を行うことを通じて、 将来を担うすべての子供たちの豊かな感性を育む場を作り、芸術鑑賞能力の向上を図るとともに、文化的な地域格差の解消を促進することを目的としています。

普段授業などで使っている体育館が、素晴らしい舞台へと変わり、一流の演奏を、目の前で見聞きし、音の調べの優雅さや迫力を直接体感することができるのです。とても楽しみです。

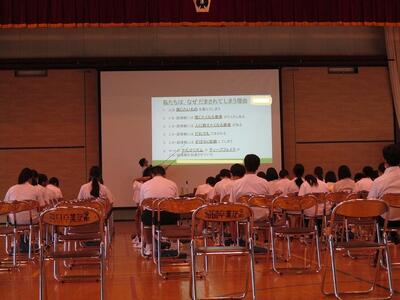

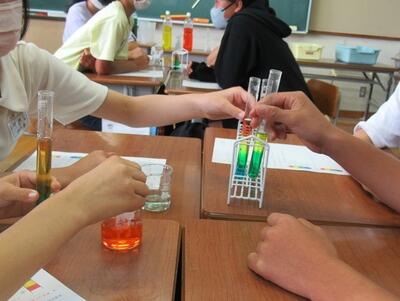

思春期教室

9月13日(金)、矢板市子ども課の協力により、思春期教室を実施しました。病院に勤務する助産師4名の皆様が来校し、各学年1時間ずつ授業をしてくださいました。

1年生は、思春期の心と体の変化を中心に、生命の誕生や性の多様性について学習しました。共通の内容もありますが男女別の教室だったので、男子生徒と女子生徒に起こる様々なことへの対処法も詳しく学ぶことができました。女子は接近欲が、男子は接触欲が強いのは、性格ではなくホルモンの影響であり、だからこそ相手の思いや考えを尊重することが大切だと話されていたことが印象的でした。

2年生は、お母さんのおなかの中での胎児の成長の様子、出産の時に赤ちゃんも工夫して産道を出てくることなどを学び、妊婦の疑似体験、赤ちゃん人形の抱っこ体験などをしました。首が据わっていない赤ちゃんを大事そうに抱っこする生徒の表情はとても柔らかく、命の尊さを感じる学習でした。

3年生は、男女交際、妊娠、性感染症について学習しました。保護者の皆様には「まだ早い」と思われるかもしれませんが、興味本位でインターネット等から情報を得るより、日頃から妊婦さんの出産に立会い、子育ての支援をされている助産婦さんから、「心も体も環境も揃って赤ちゃんを迎えられる準備ができてからの妊娠・出産・子育ては幸せ」とのお話は、説得力がありました。不特定多数の人との性交渉による性感染症の広がりを理解する実験も行いました。

学年ごとに学習内容を準備し、体と心の発達段階に応じて授業をしてくださった助産師様には、大変お世話になりました。ぜひ、御家庭でも話題にしてみてください。

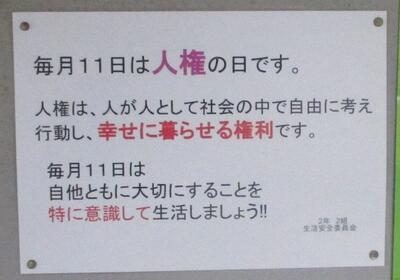

人権の日

本校では、毎月11日を「人権の日」として、人権に関する昼の放送や意識チェックなどをしています。

9月の人権の日の話題は、心理学での「境界線」についてです。

「自分が何を大切にしているのか、相手にどのようにしてほしいのかを説明できるにし、自分の基準を相手に押しつけるのではなく、相手はどんなルールを持っているのかを理解するように心掛けましょう」と、お話がありました。

人権教育担当の先生が、毎月話題を選んで生徒に紹介しています。互いの人権を守る意識を、学校全体で高めていきたいです。

9月の学年集会

9月10日(火)、朝の活動として学年集会が各フロアでありました。

1年生は、9月から12月の主な行事について、学年の先生から話がありました。今後の学校生活の見通しをもつことはとても大切です。9月の地区新人大会、10月のキャリア学習と生徒集会、11月のスポーツフェスティバルや2学期中間テストや総合学習発表会、12月の生徒会選挙などがその主な行事です。友達と協力して活動する場面が多くなります。ワクワク、ドキドキ、そして感動の場面がきっとそこにはあることでしょう。

2年生は、生徒の意見発表と学習・生活面について、先生方からお話がありました。(特に指示しなくても、生徒のシューズがきちんと並べられていることに感心します。)

3年生は、生徒の意見発表と、各学級の生活を振り返り今後の学級・学年の目標について学級委員から話がありました。

進行は、どの学年も学級委員長が行っています。これまで生徒評議会への参加やリーダー研修を行ってきた学級委員長なので、自覚が感じられます。1学期もあと少しです。学級への働きかけを、よろしくお願いします。

ボランティア理解促進事業 出前講座

9月9日(月)、1・2年生を対象に、「進んで働くよさ」というテーマで、一般社団法人「えんがお」代表の方から、講話をいただきました。(現在の3年生にも昨年お話しくださいました。)

「えんがお」とは、HPより引用すると、「子どもから高齢者、そして障害の有無に関わらず全ての人が日常的に関わる『ごちゃまぜ』の力で、あらゆる社会課題の予防と解消を目指します。」とあり、誰も孤立しない地域コミュニティを目指している団体です。

一緒にいらした大学生のお話を含め、生徒へたくさんのメッセージを投げかけてくださり、心に響くお話がたくさんありました。勇気づけられたことでしょう。ありがとうございました。

生徒の感想や印象に残った言葉を紹介します。

・私はあまり自分のことが好きになれず、自分を責めてしまうときがある。これからは自分のよいところをたくさん見つけて、いつかは胸を張って「自分のことが好き」と言えるような人間になりたいです。

・人生で一番大切なのは、自分を好きになること。そのために自分の好きなところを探す習慣を作る。人を褒める癖をつける。

・大人は完璧でなく、大人も間違えることもあると分かりました。

・行動で感謝を伝えられること。今このときを大切に一つずつ丁寧に生きていきたいと思いました。

・自分にとって幸せとは? 全力で取り組めることがあることが幸せ。(生徒自身の自問自答)

・私が世界の人を幸せにするのは無理だけれど、身近な人の相談に乗ったりして少しでも幸せにできたらいいと思いました。

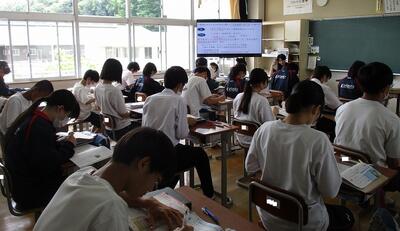

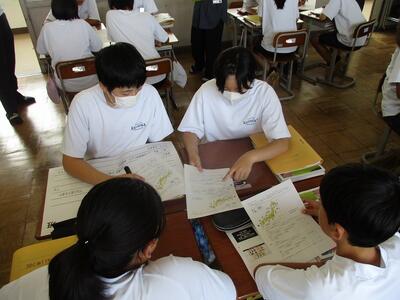

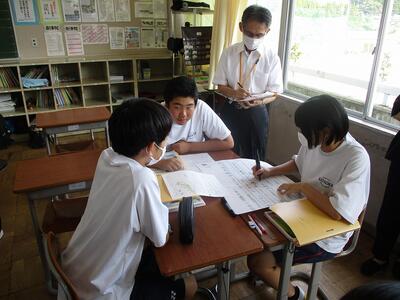

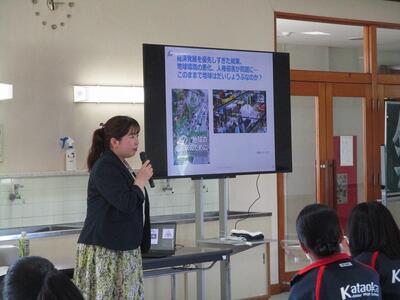

校内研究授業

9月6日(金)、1年2組では国語、2年2組では社会の校内研究授業・授業研究会を実施しました。

生徒の学力向上には、教員の授業改善は必要です。そこで、毎年学校課題を設定し、全教職員がその課題解決に向けて研究を進めていきます。本校は、職員が2グループに分かれ、教科の枠を超えて年間を通して共同研究をしていきます。

今回は、片岡地区の小学校や矢板中学校の先生方の参加もあり、活発な話合いとなりました。最後に宇都宮大学の先生から、これまでの教育の変遷と今の教育で何を大切にしなければならないか、また、本校の研究主題と授業づくりについて示唆に富むお話を拝聴することができました。

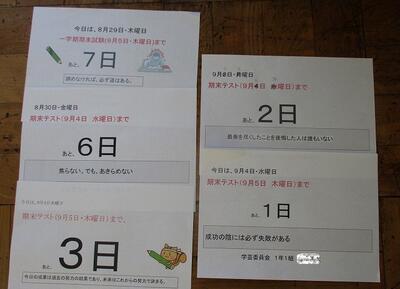

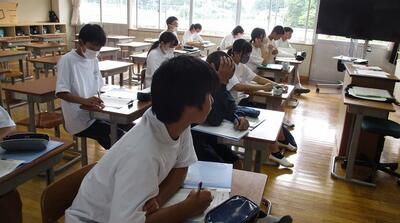

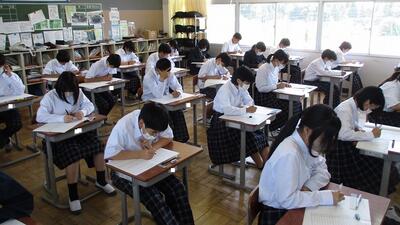

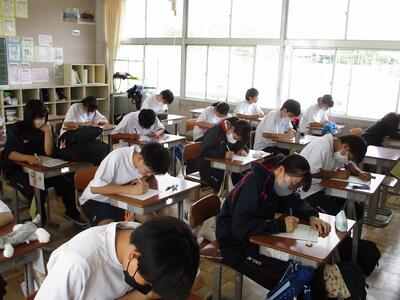

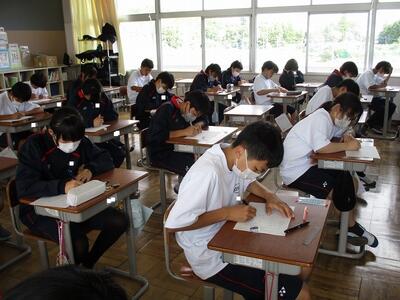

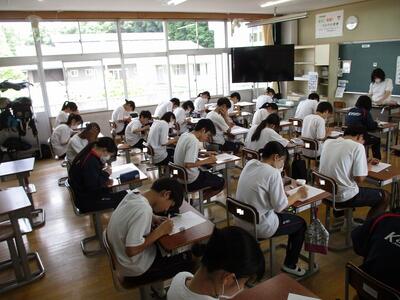

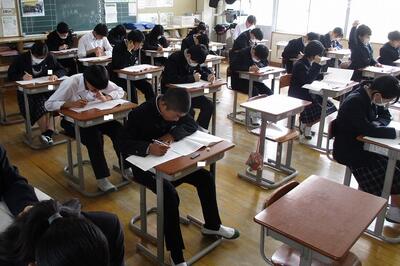

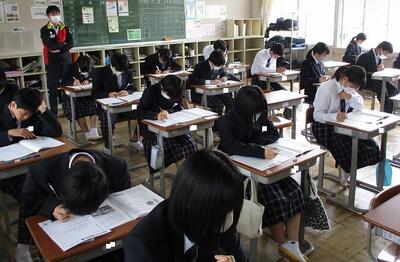

1学期期末テスト

学校が再開して1週間あまりですが、9月5~6日は、期末テストがありました。誰もが真剣な表情で、問題に取り組んでいました。

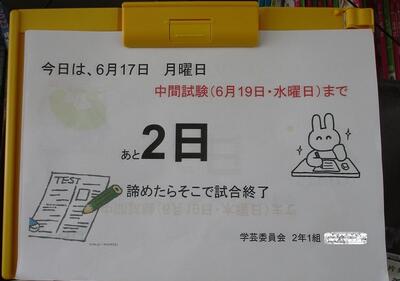

そして、学芸委員の生徒がカウントダウンカレンダーを作成していたようです。クラスメイトにエールを送る意味で、言葉が添えてありましたので、紹介します。

・諦めなければ、必ず道がある。

・焦らない。でも、諦めない。

・今日の成果は過去の努力の成果であり、未来はこれからの努力で決まる。

・最善を尽くしたことを後悔した人は誰もいない。

・成功の陰には必ず失敗がある。

夏休みから計画的に学習してきた生徒、学校が再開して慌てて取り組んだ生徒、まだ夏休み気分が抜けずにあまり準備できなかった生徒など、いろいろな思いがあったことでしょう。

これからテストは教科担任から返却されます。大切なことは、できなかったところを理解しておくことです。必ず復習しましょう。(テストのやり直しをするのは、とてもいいですね。)

第2回学校運営協議会

9月5日(木)、第2回学校運営協議会を開催しました。

今回は、まずは8教室の全ての授業参観をしていただきました。

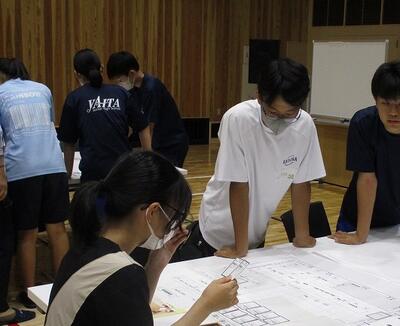

つぎに、12月のオープンスクールの時に計画している防災学習の内容の検討をしました。

本校では、年間2回の避難訓練とそれに合わせた煙体験(1年)、消火体験(2年)、はしごを使った避難練習(3年)を実施しています。しかし、昨今の自然災害の危機意識の高揚に合わせ、自分の身を自分で守れる力を身に付けたり、いざ災害に遭ったときにどんな行動をすべきなのか、指定避難所になっている本校ではどんなことができるのかなど、今後防災学習として取り入れていくことがたくさんあると思います。

学校運営協議会委員の皆様からたくさんの意見を出していただきました。それを参考に生徒の意見も募り、計画を練り、さらに協議会委員の皆様のお力を借りながら12月に実施したいと考えています。

カタレディオのテーマは「防災」

9月5日(木)、夏休み後の初めてのカタレディオ(お昼の放送)では、「防災」についてでした。防災週間の最終日にふさわしく、クイズ形式で災害に関心をもってもらう企画です。

「防災の知識をしっかり持っておくことが、いざというときに大きな助けになります。自分や家族、友人たちと防災について話し合い、しっかり備えておきましょう。」と呼び掛けました。タイムリーな話題提供を、ありがとうございました。

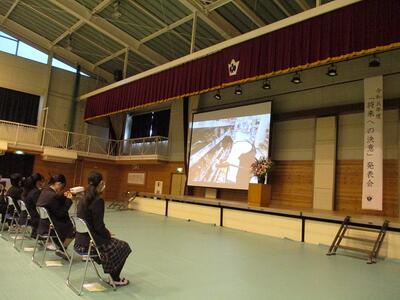

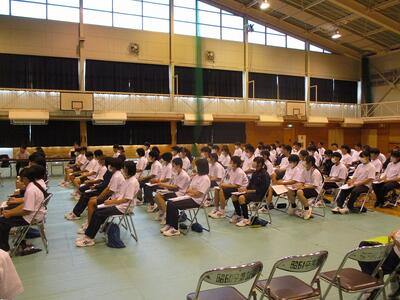

私立高校説明会

9月4日(水)、私立高校説明会を本校の体育館にて行いました。今年は、3年生の生徒およびその保護者全員を対象として実施しました。

今回説明してくださった6校の私立高校は、これまで本校の卒業生の多くが受験してきた学校です。4校は体育館で一斉に、その後、男女分かれて説明していただきました。

11月には受験手続きが始まります。それぞれの高校の特徴を理解し、自分に合った進路先を選択するために、御家庭で話し合っていただけますようお願いいたします。

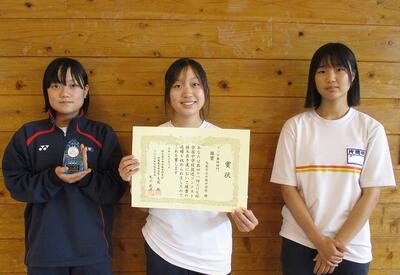

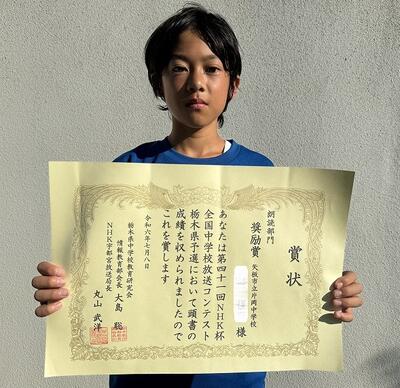

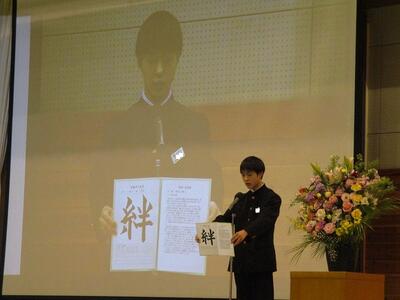

少年の主張発表塩谷地区大会

8月30日(金)、塩谷庁舎において、少年の主張発表大会がありました。塩谷地区の中学校8校から代表1名が参加し、日常生活で感じていることや考えていることを発表しました。

本校の代表生徒の主題は「自分を好きになる」です。自己肯定感を持つことの大切さについて、自分の経験をもとに発表しました。そして、審査の結果、優秀賞を得ることができました。

夏休み期間も発表の練習を行い、何日間か学校でも練習をしました。多くの人の前で自分の考えを伝えるのは勇気ある事ですが、堂々と発表する姿はとても立派でした。

リーダー研修会

6月30日(日)、宇都宮冒険活動センターにて、リーダー研修会がありました。今頃ではありますが、御紹介します。

参加生徒は、生徒会本部役員、専門委員長、学級委員長で構成する生徒評議会のメンバーです。

生徒会主催の行事を実施するには、各学級の協力が必要で、そのために学級委員長とのパイプはとても大切です。

また、各専門委員会は、学校生活をよりよくする活動を自分たちで考えて動くので、専門委員長のリーダーシップは欠かせません。

本校では、リーダーの育成を重視し、毎年リーダー研修会を行ってきました。今年は1~3年生23名が参加し、校外で活動を共にしながら、自分の役割を理解したり協力する大切さを学んだりしました。新しいことに挑戦する意欲を持つ機会となったことは間違いありません!

午前中の活動は「飯盒炊飯」からです。事前に打ち合わせをしていませんでしたが、4つのグループでは自然に役割分担がなされ、試行錯誤をしながらおいしいカレーとスープを作ることができました。薪のくべ方で火の勢いの強いところと弱いところを作る工夫ができていたので、感心しました。

昼食後、ちょっと時間がありましたので、冒険センター内を探検しました。「洞窟」があり、数歩入ると真っ暗で、壁を伝いながら手を取り合って何とか出口へたどり着くことができました。

吊り橋をみんなで渡ると揺れるので、苦手な人は友達に助けてもらいながら何とか渡ることができました。

午後は、ニュースポーツです。ニュースポーツとは、競い合うことよりも楽しむことが重視され、みんなが取り組めるようにルールは易しく、年齢や体力差に関係なく楽しめるものといわれています。8グループに分かれ、なんと7種の競技を2時間以上の時間をかけて行ったので、くたくたになったようです。笑顔があふれ、喜び合い、励まし合った午後の活動でした。

・ラダーゲッター

・ストラックアウト

・わなげ

・スカッとボール

・インディアカ

・カローリング

・ドンパー棒

今回の活動が、今後の学校生活の中で大いに生かされ、「仲間と一緒に活動するって楽しいな!」の思いが広がることを願っています。また、普段はあまり話したことがない人でも、必ず一人一人の違ったよさがあるものです。それを発見し、認め合い、互いに高め合える関係を目指してほしいと思います。

夏休みが終わり、学校が始まったら、勉強はもちろんですが、このリーダーたちからの発信があるかもしれませんね。楽しみにしています!

生徒集会に向けて

夏休み中ではありますが、部活動以外に生徒会役員が集まって話合いを行っていましたので写真を撮りました。

9月の生徒集会に向けて、準備を進めているようです。昨年度の「片中トレジャーハント」は夏休み中にオンラインで準備を進めましたが、今年は3回ほど学校に集まって準備をするようです。

また、「英語スピーチコンテスト」や「少年の主張」への練習をしている生徒もいます。

いよいよ夏休みも後半になります。せっかくの長期休業です。猛暑は続きますが、普段の学校生活ではできないことに取り組めていることを願います。

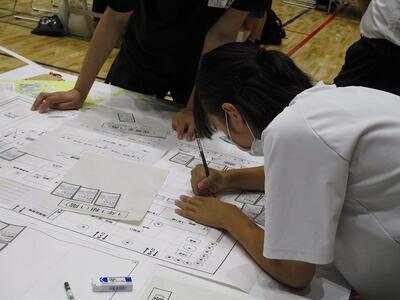

HUG(避難所運営ゲーム)体験教室

8月7日(水)、矢板市スポーツ複合施設において、生涯学習課主催の「みんなにやさしい避難所づくり」の体験教室がありました。事前に申し込んだ中学生と一般の方、市内小中学校の養護教諭の先生方が体験しました。本校からは6名の2~3年生が参加しました。

早めに到着した3年生は、受付の手伝いをしていました。参加者へ積極的に言葉をかける様子に感心しました。

避難者の情報が書かれたカードが読み上げられ、避難所となる体育館や教室を見立てた紙の上に配置していきます。避難者がどんどん押し寄せ受付を待っている状況を考え、同じテーブルの中学生と話し合ってスピーディに判断していく難しさがあります。

活動の最後に振り返りを発表する生徒もいました。

地域には、高齢者・障害者・妊産婦・乳幼児・病気を抱えている人・外国人など様々な要配慮者がいます。また、要配慮者の介護・看護に携わる人、子育て中の人、ひとり暮らし、ひとり親家庭など、様々な立場の人が暮らしています。普段は中学校と家庭との往復で大半の時間を過ごしている中学生にとって、様々な気付きの機会となったと思います。災害はいつ起こるか分からないからこそ、普段の準備が大切になると感じる体験教室でした。

美術部の体験学習

夏休みに入って初めての月曜日(7月22日)、毎年恒例の美術部校外学習がありました。今年は真岡木綿会館に行き、藍染め体験をしました。江戸時代から受け継ぐ真岡木綿についても学習することができました。

3年生はいよいよ引退です。最後に美術部全員で作品作りをし、よい思い出ができたことでしょう。

「宇宙船地球号」

本校の美術科教員が東京にて個展を開きましたので、紹介します。昨年度も日仏現代美術世界展で優秀賞を受賞しました。テーマは「宇宙船地球号」です。

個展は1週間。銀座には多くの画廊があり、美術作品に興味のある人が訪ねて来られたそうで、作品についてお話をする時間がとても楽しかったとのことです。

本校の生徒たちにも馴染みのある「宇宙船地球号」は、生涯をかけて取り組んでいるテーマであることが分かりました。

通学路のゴミ拾い

夏季休業前の最後の委員会活動日(7月18日)、ボランティア委員会では本校東側の高倉通りのゴミ拾いをしました。地域への貢献活動として、今年度初めて取り組みました。本校から南方と北方への2グループに分かれて作業をしていました。「思ったよりゴミがあった。」と感想を述べていました。

長期休業を利用して、生徒たちは家族や地域への貢献活動を何かできているでしょうか。休み明け、よい報告を期待したいものです。

県総体④ 陸上競技大会

栃木県総合体育大会の陸上競技大会は、7月23日(火)・24日(水)の両日ともに、カンセキスタジアムで行われました。いちご一会とちぎ国体2022で使用されたスタジアムなので、3年生最後の総体を飾るには、最良の場所だと思いました。大型スクリーンに選手が紹介されたり、フィールド競技の掲示板には名前と記録が瞬時で表示されたりします。さらに、音楽やアナウンスを聞いているだけで臨場感たっぷりです。

本校からは、1日目6名、2日目に10名の選手が出場しました。競技種目ごとに紹介します。

○1年女子800m

○2年男子200m

○走り幅跳び(1年女子、2年男子、3年男子)

○3年男子110mハードル

○走り高跳び(1年女子、3年女子)

○砲丸投げ(1年男子、2年男子、3年男子)

○共通男子 4×100mリレー

3年生は、この大会で引退する生徒と、8月末にある大会にむけて練習を続ける生徒に分かれます。猛暑の中、自己ベスト更新は難しかったでしょうが、こんな大きな舞台に出場できたことは自信になったことでしょう。そして、それを応援していた後輩たちは、「自分たちも必ずこの地に来たい」と思ったことでしょう。翌日からの部活動にも、熱心に活動をしていました。

県総体③ 卓球大会

栃木県総合体育大会の卓球大会は、7月12日(金)に日環アリーナ栃木(宇都宮市)にて団体の部、13日(土)に県北体育館(大田原市)にてシングルスの部、14日(日)にTKCいちごアリーナ(鹿沼市)にてダブルスの部がありました。

団体の部では、初戦を突破し、2回戦に進みました。出場した選手や応援の力あっての勝利だったと思いますが、この大会に合わせてペアになったダブルスの3年生ペアの活躍が話題になっていました。最後の試合にかける思いが伝わりました。

シングルスの部では、ベスト32に入る選手がいました。負けてはしまいましたが、勝負どころでスマッシュを決めたり鋭いコースを攻めたりすることができました。

ダブルスの部では、惜しくも初戦で終わってしまいましたが、3日間連続よく戦っていました。

県総体② ソフトテニス大会(個人戦)

栃木県総合体育大会のソフトテニス大会は、7月13日(土)に石川スポーツグラウンドくろいそテニスコートで行われました。

本校からは1ペアが出場しました。1回戦は不戦勝で2回戦からの登場でした。惜しくも負けてしまいましたが、強打の応酬だったり、スマッシュボールを後方まで追いかけて打ったりし、積極的なプレーが何度も見られたことがよかったと思いました。本校の顧問ばかりでなく、外部コーチにも実力を高めていただきました。ありがとうございました。そして、選手のみなさん、お疲れ様でした!

県総体① サッカー大会

本校における栃木県総合体育大会の先陣を切ったのは、サッカー大会でした。7月12日(金)にグリーンスタジアムサブグランドにて行われました。

あいにくの雨の中でしたが、前半は互角の戦いで、「先に1点を」と選手はもちろんですが、応援する保護者の皆様も思っていたことでしょう。終盤に連続得点を許したものの、最後まで諦めず精一杯戦う姿が印象的でした。

けがのためにベストメンバーで臨めなくとも、出場した選手はもちろんのこと、応援していた生徒たち一丸となって戦っていました。29年ぶりの扉をこじ開けた選手たちの健闘に、たくさんの感動をもらいました。

夏季休業前集会

7月19日(木)、夏季休業前集会を体育館において全生徒が集合して行いました。

表彰、学校長の話の後に、学習指導主任・生徒指導主事の話がありました。

〇表彰(通信陸上競技大会栃木県大会、NHK放送コンテスト栃木県予選朗読部門・ラジオ番組部門)

〇学習指導主任の話

今年、すべての学習活動において学校全体で取り組んできたことの確認の話がありました。それは、「語彙を豊かにし、表現力を高める」です。また、39日間の長期休業になりますので、これまでの学習の歩みを止めず、時間を有効に使ってほしいと話がありました。

〇生徒指導主事の話

「命を大切に」と。そのために気を付けることは次の3点と話がありました。

・SNSの使い方

・交通規則を守り、交通安全に努める

・水難事故に気を付ける

また、先日の生徒評議会では、市教育委員会から貸与されているタブレットPCの使い方として、SNSなど私的に使用している場面があり、生徒自身からそれはよくないという意見が上がったそうです。自分たちの学校を自分たちでよくしていこうと考えている生徒たちです。夏季休業明けにもこの点は話題にできるといいと思いました。

生徒会「あいさつ運動」始まる

今年の生徒会活動方針の一つに「さわやかなあいさつをする」とあります。日常的に、気持ちの良い挨拶を心がけることを目標に、校内ばかりでなく、校外でも地域の方に率先して挨拶をすることを目指しています。

そこで、7月から生徒会本部役員が昇降口であいさつ運動を始めました。本校の昇降口は、1・2年生用と3年生用と2か所に分かれています。本部役員は同学年同士グループを組んで、実践していました。さわやかなあいさつが飛び交う学校を、みんなで作っていきましょう!

〇7月17日

〇7月19日

薬物乱用防止教室

7月16日、2・3年生を対象に、薬物乱用防止教室がありました。

一年前に話題になった大麻グミの危険性、薬の正しい飲み方、オーバードーズ(薬を大量に摂取すること)による心身への影響など、生徒の日常生活に関わる内容を、実験を交えながらお話くださいました。

生徒が最も興味を示したのは、エナジードリンクについてです。運動や試験勉強(修学旅行の夜も!)など生徒の身近にあるエナジードリンクは、カフェインの過剰摂取になる危険性があり、どんな弊害があるかを理解することができましたようです。

生徒の感想をいくつか紹介します。

・カフェインには、興奮作用があるため、元気にはなるけど、次の日には疲れたり悪循環が起きたりすることが分かった。

・薬は適量だと「薬」だけれど、使いすぎると「毒」だというのも興味深い話だった。

・自分が使う薬は、自分で管理できる知識を身に付けたい。

・自分の口に入れるものは、何が入っているのかを自分で確認することが大切だと分かった。

私たちには自然治癒力があり、薬はそれを助けるためのものであり、薬を正しく理解して正しく服用する必要性を感じることができたようです。

租税教室

栃木県矢板県税事務所から2名の講師の先生をお招きして、7月16日(火)、3年生を対象に租税教室を実施しました。

今年は初めてデジタルパンフレットを使用しました。公民の学習はこれからですが、生徒が知っている税金にはどんなものがあるのかを確認したり、税金の使われ方をDVDを見ながら理解したりしました。

税に関する作文を夏季休業中の課題として、3年生は取り組みます。今回の講話の内容を思い出し、デジタルパンフレットを活用しながら、作文をすることになるでしょう。今回の租税教室をきっかけに、日々のニュースなどで話題にされる「税金」に関心をもって聞くことができることを期待します。

中学校学習会

7月11日(木)、片岡小・乙畑小・安沢小の6年生が本校に来て、中学校の校内を見学したり、中学校の授業を体験したりする「中学校学習会」を実施しました。

校内見学では、理科室が2つあることに驚いたり、真剣に学習する中学生の姿を見て感心したりしていました。

2時間目と3時間目は授業体験です。初めて出会う中学校の先生とともに、国語・数学・理科・英語のうちの2教科について学習するのですから、はじめはとても緊張していました。3つの小学校の児童が交流できるように座席の配置がされていましたので、学習が進むにつれて話合いも活発になりました。

本校を去るときには、明るい笑顔で「楽しかったです。」と口にしている児童が多かったのが印象的です。中学校を事前に体験し、残りの小学校生活7ヶ月間を中学校入学の見通しをもって過ごすことができることを願います。

七夕飾り

今年も、メディア委員会の発案で、七夕にちなんで各自の願いを込めた短冊を飾りました。校内に展示するので、事前に葉を落とす準備が大変でした。

学年や教職員ごとに短冊の色が違います。今は三者面談の待合室(各学年英数室)で見られるようになっています。

いくつかを紹介します。

本を読む機会が増えますように。

朝に強くなりますように。

社会のテストが分かるところだけ出ますように。

勉強を頑張りながら、中学校最後の年を全力で楽しむ。

行きたい高校に行けますように。

みんながずっと幸せでいられますように。

自分の言葉に責任を持つようにする

ニューヨークの国連本部に行けますように。

一日一日が有意義でありますように。 などなど。

夢や憧れ、現実的な目標など様々です。ほっこりするものもありました。

みんなの願いが叶いますように。そして、その目標実現に向けて、日々の具体的な努力ができますように。

情報モラル講話

7月5日(金)、「ネット時代の歩き方」として、学年別の情報モラル講話がありました。

本校では、夏季休業に入る前に毎年実施しております。今年は、オープンスクールに合わせて保護者の皆様も参加しやすいようにし、学年ごとに内容を変えて実施しました。

1年生は「SNSの危険性」について

2年生は「ニセ情報と誤情報」について

3年生は「インターネット・SNSの危険性」について

デジタル世代の生徒たちには、インターネット使用における様々なトラブルを知って対策する力を身につけたり、情報を目的に合わせて適切に利用したりする力が必要になってきます。1ヶ月間以上の夏季休業では、今回の講話を役立ててほしいと考えています。

矢板高校フェア

7月10日(水)、2年生を対象に「矢板高校フェア」を実施しました。矢板高校は5つの学科があり、総合選択制専門高校として本校からも多くの先輩が進学しています。一年後の夏休みには高校一日体験学習がありますので、幅広い進路選択ができるように、2年生の段階で実施しました。

はじめに、5つの学科紹介をスライドや映像を用いながら高校生が説明し、生徒たちは熱心に耳を傾けていました。

次に、興味を持った学科を3つ選択し、体験活動を行いました。

卒業した先輩が母校の後輩に向けて熱心に活動する様子を目にし、高校生になった将来の自分の姿をイメージすることができた生徒もいることでしょう。今回のフェアには、高校生は20名以上、高校の先生方は10名以上に御協力をいただきました。貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

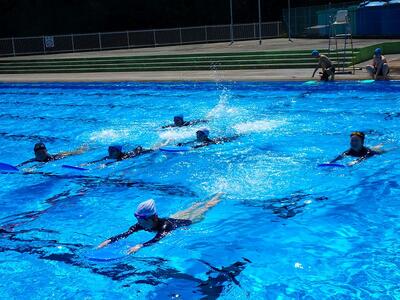

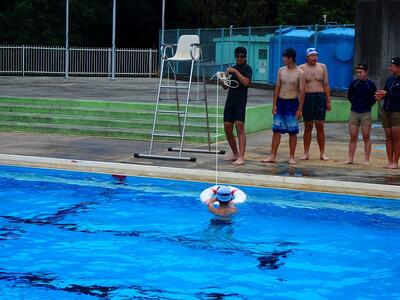

水泳教室

本校では、毎年1~2年生のこの時期の体育では、矢板運動公園市民プールをお借りして、水泳教室を行っております。今年は、7月1日・2日・8日・9日の4日間に分かれて、各学級が1日ずつ実施しました。

基本的な技能の習得とともに、水難事故への対応として、「浮いて待て」や救命道具の使用などの体験をしました。この季節は、河川や海での水の事故のニュースを目にします。川遊びばかりでなく魚釣りでも事故に遭うケースがありますので、十分注意をしてほしいです。

学年集会

7月10日(水)、朝の活動時間に、学年集会がありました。本校では、何年ぶりでしょうか。

1年生は夏休みに向けて学年主任と担任の先生方からの話、2年生は学年主任からの話の後に教室で職場体験に向けての話合い、3年生は生徒の意見発表と学級委員長から努力目標についての話がありました。今後、月に一度は学年集会を行う予定です。

○1年生

○2年生

○3年生

表彰朝会②

7月3日(水)のオンラインによる表彰朝会で、団体競技・種目で賞状を手にした2つの部を紹介します。

○卓球 団体優勝

○サッカー 準優勝

両部とも、7月12日(金)に始まる県大会に出場します。卓球は近年、毎回県大会に出場しています。サッカーは29年ぶりの県大会です。大きな舞台で試合できるのは地区大会を勝ち上がった人だけです。このチャンスを存分に楽しみ、これまで努力してきたことを思い出し、自分を信じて最後まで諦めず精一杯戦ってきてください!

通信陸上競技大会

7月6日(土)・7日(日)、佐野にて通信陸上競技大会がありました。本校からは5種目5名の選手が出場することができました。(出場資格は県の参加標準記録を超えた生徒です。)

この大会で、全国大会・関東大会に出場する選手が決まります。関東大会には各種目上位者が選ばれます。また、標準記録を突破すれば全国大会の切符を手にします。関東大会に出場できなくても全国大会に出場できる選手もいるということです。

○共通男子800m(予選・決勝):全国大会まであとわずか!

○共通男子4×100mリレー:チームベスト

○共通男子400m:自己新

○共通男子走幅跳

○共通男子砲丸投

応援の生徒の掛け声は、生徒の大きな励みになったことでしょう。酷暑の佐野市での大会、お疲れ様でした!! (県総合体育大会は、7月23・24日にカンセキスタジアムであります。)

オープンスクール

7月5日(金)はオープンスクールでした。保護者の皆様が生徒の授業や学校生活の様子をご覧いただく機会で、5月の授業参観以来です。学校運営協議会の委員の皆様も含めて、延べ65名の来校者がありました。お忙しいなか、外の強烈な日差しを「痛い」と感じるほどの猛暑の日でしたが、学校へお越しいただきありがとうございました。来校できなかった皆様へも生徒の様子を一部御紹介いたします。

1年生(社会、国語、美術)

2年生(国語、数学、理科)

3年生(英語、理科、社会、体育)

今年の3年生の総合的な学習の時間は、卒業研究のテーマをSDGsから設定しています。今年度新しく取り組んでいる内容です。SDGsの17の目標を達成するために、自分たちには何ができるかを考え、それをグループで協議していました。10月末の学年発表会がとても楽しみになりました。

職業人に聞く

7月4日(木)、5~6校時に「職業人に聞く」の授業がありました。これは、キャリア学習の一環として、総合的な学習の時間にさまざまな分野で活躍されているゲストティーチャーをお招きして実施しているものです。生徒たちは、自分が選択した2講座に参加し、職業の内容について理解したり、自分の見方・考え方を広げたりして、熱意を持って生徒に話しかける大人から自分の生き方を考える授業として、6年前から取り組んでいます。

今年は11講座を開設することができました。お仕事の時間を割いて来校し、講話をしてくださった講師の皆様には、心より感謝申し上げます。御紹介します。

1 バスケットボールコーチ インフルエンサー

2 保険業

3 看護師(フライトナース)

4 血液事業(献血)

5 鍼灸、マッサージ

6 デザイナー

7 動物展示業

8 不動産業とまちづくり

9 医療福祉

10 飲食サービス業とボランティア

11 農業と国際協力

今年は、講座の最後に体育館に集合し、生徒会長からお礼の挨拶がありました。講師の多くの方が「てるてる坊主の会」に所属しており、その代表者からも生徒全員へ考えを実行に移し挑戦し続けることの大切さをお話しくださいました。それぞれの講師の皆様のメッセージは、生徒の心に響いています。ありがとうございました!

ドッジビー大会

6月27日(木)、生徒会主催のレクリェーションとして、ドッジビー大会を実施しました。早朝から準備をするために、生徒は集まっていました。昨年度のドッジボール大会の反省から、応援する人たちの日よけになるようテントが用意されました。陸上競技部・ソフトテニス部・サッカー部の生徒が、各部のテントを提供してくれました。

生徒会役員による進行で、いよいよ大会がスタートしました。音響も成績の集計も全て生徒たちが進めます。

ドッジボールに比べ思ったところにドッジビーが投げられない難しさと面白さがあり、大いに盛り上がりました。

結果は、なんと優勝・準優勝が2年生。この学年は、昨年度のドッジボール大会でも優勝・準優勝を獲得しています。3位に入ったのは3年1組。最上級生としての面目を保ったようです。

コロナウイルス感染症が5類に移行した昨年度は、しばらく途絶えていたレクリェーションを復活させる苦労がありました。今年は、昨年度の経験と反省を生かした大会となりました。

生徒全員が校庭に出て、思いっきり体を動かしたり大声をかけたり笑い合ったりする時間の尊さを体感することができました。生徒会役員、そして学級をまとめ審判も手伝った学級委員長、思いっきり楽しんだ生徒の皆さんの協力あっての素晴らしい時間でした。

表彰朝会①

7月3日(水)、オンラインによる表彰朝会を実施しました。地区総合体育大会の表彰です。

今回は、個人やペア・ダブルスで上位入賞を果たした生徒を紹介します。サッカーと卓球団体メンバーについては、後日紹介します。

○卓球(シングルス・ダブルス)

○ソフトテニス

○陸上

7月12日(金)には、サッカーと卓球団体戦の県大会が始まります。競技によって日程は違いますが、それぞれの健闘を祈っています。

「職業人に聞く」事前学習

7月2日(火)、5~6校時に「職業人に聞く」の事前学習がありました。

「職業人に聞く」とは、キャリア学習の一環で、毎年8~10名の様々な職業に就かれているゲストティーチャーをお招きして、実施しているものです。自分の興味ある講座を2つ選択し、3年間で6名の職業人からお話を聞くことができます。どんな仕事なのか、どのようにその仕事に就くことできるのか、働く喜びと大変さ、やりがいなど、生き方そのものに関わるお話を聞ける大変貴重な機会です。

今年は11名の方の協力を得て、実施します。1~3年生が混合で1つの教室に集い学習する機会とは、滅多にありません。この日は、案内役、司会者、お礼の言葉を言う人、花束を渡す人などの役割分担をしました。また、事前打ち合わせをしている先生方の話を聞いて、質問などを考えました。

教育相談

6月24日から1週間、放課後に各学級では、担任と生徒一人一人が面談をする教育相談を実施しています。入学・進級して約3ヶ月が経ちました。新たな環境に慣れることに大変さを抱えてきた生徒もいることでしょう。生活・学習・進路のことなど、生徒一人一人と時間を取って話す機会を設けています。順番を待つ生徒は、自習をしていました。

中学校は教科担任制なので、小学校のように常に担任の先生が教室にいる環境とは違い、なかなか話す時間を見つけることができなかった生徒もいると思います。もちろん、教育相談期間以外でも相談はいつでもしてほしいと思います。話すことで気持ちが楽になったり、すっきりしたりすることもあるでしょうから。生徒に寄り添いながら、支援をしていきます。

PTA挨拶運動

6月25日、昇降口前では、PTA指導部の保護者の皆様による挨拶運動がありました。早朝から御協力くださいまして、ありがとうございました。

挨拶することは、人間関係を築くうえで、基本的でとても大切なことです。自分から大きな声で相手に伝わる爽やかなあいさつができる生徒になってほしいと思います。

リーダー研修 事前講習会

本校では、6月末にリーダー研修会があります。参加する生徒は、生徒会役員、生徒会専門委員長、学級委員長です。生徒が主体的に活動する場面では、これらのリーダーたちの活躍は欠かせません。

そのために、これまで昼休みを利用して、互いを知り目的に向かって協働できる素地を培うためのいくつかの活動をして、仲間作りをしてきました。

6月21日には、矢板市生涯学習課から講師の先生をお招きして、事前講習会を実施しました。

今回は、タブレットにそれぞれの考えを入力し、それを見て話し合う場面もありました。

大谷翔平選手の集団を発展させる発言、グループとチームの違い、リーダー性を高めるためには何が大切なのか、などの意見交換をしました。

感想として、リーダーにはいろいろなタイプがいて、それぞれの強みを生かしながら役割分担してよいことに気付き、気持ちが楽になったことを述べている生徒もいました。

本校のよさは、生徒がよりよい集団生活を送るために、生徒が中心になって活動する場面が多いことです。今回の学びを、それぞれの学級や委員会、学校全体の活動へ広がりを見せてくれることを期待しています。

情報モラル特別授業

6月22日、1年生の技術科の授業では、外部講師をお招きして、情報モラル特別授業を行いました。

小学校1年生からタブレットを学習道具として使用する子どもたちなので、情報モラル教育はとても重要です。今やスマートホンの所持も低年齢化しています。今回は、SNSに投稿することによって個人情報が流出する恐ろしさについて、グループで話し合いながら考えました。

7月のオープンスクールでは、「親子学び合い事業」として、保護者の皆様も情報モラル講話を聞くことができます。ぜひ御参加ください。

初めての中間テスト

6月19日(水)、1学期中間テストが全クラス一斉に行われました。4月に入学した1年生にとっては、初めてのことです。この日は、国語・社会・数学の3教科のテストがあり、真剣に問題に取り組んでいました。

テスト後に感想を聞くと、問題の多さに圧倒されたようです。「授業をしてくださっている先生方が問題を作成している」と伝えると、とても驚いていました。単元テストとは違って試験範囲も広いので、「一夜漬け」の学習法では対応できません。日々の予習・復習から、その都度学習内容を理解・定着することが大切になってきます。

残り2教科、しっかり復習してテストに臨むことを期待しています。

授業の様子

6月17日(月)、各学級の授業の様子をお伝えします。

週末に地区総合体育大会があり、その興奮・感動と疲れが残っているにもかかわらず、月曜日の授業に真剣に取り組んでいました。今週の水・木曜日には1学期中間テストを控えていますので、気持ちの切替をしっかり行っていました。

1の1(数学):文字を使って表す

1の2(英語):テストに向けて復習

2の1(社会):近世を学ぶ意味を考えまとめる

2の2(音楽):曲のよさや特徴を聴きメモを取る(合唱曲を選ぶ)

3の1(数学):根号のついた数の乗除の計算

3の2(保健体育):健康を守るための社会的活動

教室には、学芸委員が作成した日めくりカレンダーが掲示されていました。

地区総合体育大会

6月14日(金)~16日(日)、地区総合体育大会がありました。急激な猛暑で各会場では熱中症指数(WBGT)を計測しながらの大会となりました。また、3年生に体調不良やけがをしていて大会に出場が叶わなかった生徒もいました。

各部とも県大会出場や自己記録更新を目指し、今まで以上に強い気持ちで戦う生徒の姿を追いました。

● 卓球(片岡中学校)

団体優勝、ダブルス優勝、シングルス優勝 3冠達成! 上位順位を独占するかのような強さで地区大会を制覇しました。昨年度の総体に続き、連続3冠を達成するのですからすごいことです。本校開催だったので、卒業生も大勢応援に駆け付けていました。たとえ個人で戦っていても、部員が一丸となって応援し、まとまりのよさを感じました。

● サッカー(さくらグリーンフィールド)

初戦を2-0で勝ち上がり、準決勝の相手は新人大会の準優勝校。延長戦まで0-0で、最後はPK戦を制し、県大会出場を決めました。片岡中学校のサッカー部の歴史では、29年ぶりとのこと。(正確にお分かりになる方、情報をお寄せください。)結果は堂々の準優勝です。

● 陸上競技(さくらスタジアム)

多数の生徒が県大会への切符を手にしました。(各種目3位以内が目安)自己記録の更新を目指して走る・投げる・跳ぶ生徒たち、応援の声を掛ける生徒たち。入部して2ヶ月足らずの1年生でも大会に出場し、自信になったことでしょう。全員の姿をカメラに収めることができませんでしたが、一生懸命競技に向かい、本部の仕事もよく手伝っていました。

● ソフトテニス(氏家中学校)

団体戦の予選リーグは1勝2敗で決勝トーナメントに進出はできませんでした。個人戦は、1ペアが準優勝です。ラインギリギリのボールやねらいを定めたコースの打ち合いで見応えのある決勝戦でした。新人大会に引き続き準優勝。県大会での活躍を期待します。

● バレーボール(阿久津中学校)

今回からトーナメント戦となり、絶対に負けられない初戦は何度も練習試合をしてきた相手でしたが、崩すことができませんでした。敗者復活戦も惜しくも負けてしまいました。バレー部は3年女子が所属している部では一番人数が多かったのですが、いつも明るく仲間思いの部員たち。学校に戻ってきてとてもすがすがしい笑顔を見せてくれました。

応援に駆け付けてくださった保護者の皆様、ありがとうございました。声出しの応援ができるようになり、選手や控えの選手、会場も一体となって戦う姿が多く見られました。以前の姿が戻ってきたことを実感する大会でした。

地区大会が終わると中間テスト(19・20日)、教育相談、生徒会行事、職業人に聞く、水泳教室、県大会、全学年一斉の学習確認テストなどがあり、夏休みまで多くの行事を控えています。学校生活はなんと忙しいことでしょうか。学習も含め、一つ一つを丁寧に取り組み、充実した日々を過ごしていきたいものです。

カタレディオから 県民の日

6月15日は栃木県民の日です。今年は土曜日になるので、6月13日のカタレディオ(お昼の放送)で、県民の日にちなんだクイズを行いました。

給食は、かんぴょうをふんだんに使ったおかずと味噌汁、厚焼き卵、県民の日ゼリーでした。

最後に「県民の歌」を放送しました。「小学校時代に歌っていたので、歌えます」と生徒は話していました。ふるさと栃木への郷土愛を育むためにも、年に一度の放送ですが、大事にしていきたいものです。

カタレディオから 人権の日

本校の人権の日は、毎月11日です。

人権は、一人一人が人間らしく生きるための権利で、誰にも傷つけられてはならない大切なものです。自分の人権も、周りの人の人権も大切にできるよう、6月11日のカタレディ(お昼の放送)で、呼びかけられました。

6月の人権意識チェックとして自分を振り返られるようにポイントを絞って話がありました。

① 友達、家族、先生など周りの人と話すときの言葉の選び方

② 相手を不快にさせない呼び方

③ 話合いの時に相手の意見を尊重しているかどうか

入学・進級にともない新しい生活環境に慣れたところで、普段の自分の言動などを振り返るよい機会となりました。

地区総合体育大会 近づく

運動部に所属している3年生にとっては最後の大会となる地区総合体育大会が、いよいよ今週末に迫ってきました。最後の調整をしている部活動の様子を紹介します。

暑い夏も寒い冬も積み重ねてきた努力の日々で培ったものは、自分を支え、自信という形になって堂々と試合に臨むことができることでしょう。取り組んできたことが本番に出し切れることを願います。

これまでお弁当を準備したり、練習試合会場まで送迎したり、ユニフォームの洗濯をしたりして、みんなのことを第一に考えて応援してくださった家族の皆様、ご指導くださった外部コーチや本校の先生方への感謝の気持ちも忘れずに! 大会に臨む生徒諸君に心からエールを送ります!!

第2回 アタックタイム

6月10日(月)、第2回アタックタイムがありました。

1年生は国語(漢字の読み・書きと文法)、2年生は理科(元素記号と化学反応式)、3年生は歴史(近代の日本と世界)です。

週末の学習の成果が表れることを願います。

歯と口の健康週間

6月4日~10日まで、「歯と口の健康週間」です。

この週間は、歯と口の健康に関する正しい知識を国民に対して普及啓発するとともに、歯科疾患の予防に関する適切な習慣の定着を図り、併せてその早期発見及び早期治療等を徹底することにより歯の寿命を延ばし、国民の健康の保持増進に寄与することを目的としています。(日本歯科医師会HPより)

本校の廊下には、ポスターが掲示されています。素晴らしい作品になりました。おかげで、自分の健康に気を配ろうと意識づけられます。

また、保健委員や美術部の生徒を中心に、今年も標語・作文・ポスターなどをコンクールに出品することができました。(出品したポスターは、カラーコピーの掲示で代用しています。)

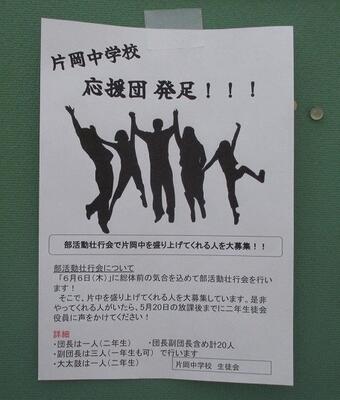

部活動壮行会

6月6日(木)、生徒会主催による部活動壮行会がありました。1週間後に迫った地区総合体育大会に向けて、3年生を中心に各部の意気込みを発表し、大会に向けて士気を高め合うものです。

5月中旬から、準備は始まっていました。各部の部長が集まり、発表順を決めました。

また、同じ頃に、2年生の生徒会役員が応援団員の募集を始めていました。

「部活動壮行会とは、3年生に向けて我々1・2年生が誠心誠意を尽くして応援する行事です。その中の一番熱いものが応援団です。その応援団に入ってくれる人をいま募集しています。」とお昼の放送で呼び掛け、ポスターも掲示していました。

集まったのは、全部で24名。お昼休みを返上して練習に励んでいました。

いよいよ本番。生徒会を代表して、副会長から熱のこもったあいさつで始まりました。

その後、ユニフォームに着替えた3年生を中心に、それぞれの部が工夫を凝らし、パフォーマンスや意気込みを発表しました。

●美術部

●陸上部

●サッカー部

●卓球部

●バレーボール部

●ソフトテニス部

そして、いよいよ「応援団による激励」です。昨年度よりもさらにパワーアップし、声を張り上げて応援する姿は、最後の戦いに臨もうとしている3年生の心に響くものとなりました。

最後の学校長の話の締めくくりでは、突然の提案がありました。大会に向けて片中生みんなが一つになって戦えるように「応援団が歌ってくれた応援歌を、みんなで歌いませんか?」と。

歌声の響く体育館では、本校らしい温かい雰囲気に包まれていました。まったく打合せをしていなくても、応援団員が全校生をリードする対応力・柔軟性に感動です。

大会では、これまで切磋琢磨し励まし合ってきた仲間とともに最後まで諦めることなく精一杯戦い、「やりきった笑顔と歓喜の声が飛び交う」ことを願っています。

第2学年見学旅行

6月5日は昨日の1年生の校外学習同様、晴天に恵まれ、2年生が見学旅行に行ってきました。場所は幕末の歴史を感じる福島県会津若松市内です。朝7時10分に校庭に集合して、元気な挨拶から出発式が始まりました。班ごとに整列し、これから始まる楽しい旅行への気持ちが高まります。

最初の見学地は「白虎隊記念資料館」、皆真剣な表情で展示資料に見入っていました。(館内は写真撮影禁止)

その後、長い階段を上がって「飯盛山」へ。無念のうちに自刃した白虎隊士19名の思いにはせながら、次の目的地「鶴ヶ城」へ。

鶴ヶ城でクラスごとに記念写真撮影後は、いよいよ班別自由行動へ。この日のために、事前準備をしっかり行ってきました。

予想外の出来事(昼食を予定していた店が休みだったり、バスがなかなか来なかったり等)にも、さすが片中生。班内で話し合い、素早く計画を変更して対応していました。

お昼の報告は各班タブレットでMeetを使い、しっかり報告。おいしいものをいっぱい食べて、お土産もしっかり買って、集合時間に遅れることなく全員集合。思い出をいっぱい作って学校に戻りました。

第1学年校外学習

6月4日は晴天に恵まれ、1年生52名が待ちに待った校外学習、那須どうぶつ王国に行ってきました。前日の事前指導で学んだことをしっかり受けとめ、朝は集合時間前に全員が集合できました。出発式は実行委員の生徒たちが立派に務め、いざ出発。

予定通り、9時50分に到着しました。みんな元気な笑顔でまずは記念写真撮影。その後は班別活動に入りました。

たくさんの動物との出会いに、心が癒されたようです。

16時10分、予定より少し早く学校に到着しました。学年主任の先生からは「家に帰るまでが校外学習です。」という言葉をいただき、皆家路につきました。

3週間の教育実習

5月13日から3週間、教育実習生が本校で実習を行っていました。

1週目は授業参観や、学習指導・生徒指導・人権教育・道徳など、様々な先生方から講話をしていただきました。

2週目からは授業実践です。

そして、3週目、研究授業を実施しました。大学の先生も参観され、はじめは緊張していましたが、生徒とのやり取りを楽しむ余裕も最後には感じられました。

「もう終わってしまうのか。」という思いで3週目を過ごしていたそうです。片岡中学校の生徒や職員と過ごした時間は、かけがえのないものとなったことでしょう。「教育」という仕事の尊さ、素晴らしさを少しでも感じてもらえたのかとう安堵の思いで、見送りました。

ボランティア委員による植栽作業

本校では、毎年矢板高校で育てた花の苗を購入し、ボランティア委員会の生徒が花壇やプランターに植え、私たちの目を楽しませてくれます。

そこで、5月15日の昼休みと16日の専門委員会の時間に、昨年度に植えたパンジーやビオラを抜き、新しい土と混ぜながら、土の準備をしました。

そして、5月29日の昼休みに、いよいよ花の苗植えです。短時間に作業をしなければならないので、担当の先生方二人は、4校時に準備を進めてくださっていました。専門委員会は1~3年生の異年齢集団ではあります。しかし、3年生のリーダーシップの元、回を重ねるごとに生徒間の距離も縮まっていくのを感じます。この日は、作業分担に従って、生徒たちも楽しみながら花を植え、水やりをしていました。

翌日にも集まり、作業途中だったプランターへの苗植えや、水やりなどをしました。そして、職員玄関前にも置き、お客様を花で迎えることができます。何日もかけて作業をしていたボランティア委員会の生徒たち、ありがとうございました! 今後は当番制で水やりをするとのこと。大切に育てていきましょう。

新体力テスト

5月30日(木)、3・4校時に新体力テストを実施しました。体育館と校庭に分かれ、6種目の計測を行いました。

● 握力:筋力(筋肉が収縮したときに発揮される力)の指標

● 長座体前屈:柔軟性(体を様々な方向に曲げたり、伸ばしたり、回転させたりする能力)の指標

● 反復横跳び:敏捷性(体を速やかに動かしたり、方向を変えたりする能力)の指標

● 上体起こし:筋力、筋持久力(体の一部の運動を持続する能力)の指標

● 立ち幅跳び:瞬発力(筋パワー、瞬発的にどのくらい大きな力を発揮することができるかという能力)および跳能力の指標

● ハンドボール投げ:瞬発力、投能力および巧緻性(運動を巧みに行う運動)の指標

上記6種目以外に、20mシャトルランと50m走は、体育の授業中に行っています。

・20mシャトルラン(往復持久力):全身持久力(全身を使った運動を長く続ける能力)の指標

・50m走:スピードおよび走能力の指標

新体力テストは、国民の体力・運動能力の現状を明らかにし、体育・スポーツ活動の指導と、行政上の基礎資料として広く活用され、21世紀の社会を生きる人々が心身ともに健康で活力ある社会を営んでいくことを期待して、文部科学省が実施しているものです。

それぞれの生徒が、昨年度より記録が伸び、体力の向上を実感できることを期待しています。

新体力テストに向けて

5月30日(木)、全生徒は新体力テストに臨みます。それに向けて、3年生が、ハンドボール投げの会場を作りました。

設計図を渡され、知恵を出し合い、協力してコートを作ることになった3年生、試行錯誤の連続です。角度が30度である2直線を分度器を使わずにどうするのか、1m感覚の間の線はどう引くのかなど、課題はたくさんありました。

それでも、なんとか1組・2組とも協力して無事にハンドボール投げの会場ができました。ありがとうございました!

昨年度の体力テストの結果から、自分で必要な補強運動を考え実行してきた生徒たち。その成果が記録に反映されることを期待してます。頑張れ、生徒たち!!

第1回学校運営協議会

5月27日(月)、学校運営協議会がありました。これは、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくための会議といえます。

矢板市では、今年度、全ての小中学校にこの学校運営協議会を設置します。昨年度から準備を進め、やっと第1回目の会議を迎えることができました。

はじめに学校長から、学校経営方針の説明がありました。

次に、矢板市教育委員会社会教育主事の進行で、この会議ではどんなことをするのかについて、話し合いました。初めて顔を合わせた委員13名です。この話合いを通して、この会議の目指す方向性が見え始め、少しずつ気持ちがほぐれていく感じがしました。

その後、グループに分かれて、どんなことができそうか意見を出し合い発表するワークショップを行いました。

最後は、本校出身の委員さんも多くいらっしゃいますので、片岡中学校の校章にある鳥のマークは、鳩なのかツバメなのかで、大いに盛り上がりました。

学校のために何かをしたいと考えてくださる地域の方々。皆様のお力を借りながらともに活動できることへの期待・ワクワク感・喜びを感じる会議でした。

春季市内ソフトテニス大会

5月3日、矢板市運動公園にて春季市内ソフトテニス大会があり、準優勝だったそうです。先日、校長室にて表彰をしました。

3年生にとっては、最後の地区総合体育大会まであと3週間です。週末には練習試合が各部とも予定されています。練習試合で見つかった課題を週日の練習で改善し、体調を整えて本番を迎えてほしいものです。

生徒総会

5月24日(金)、生徒総会がありました。

はじめに、生徒会長から「一人一人が生徒会会員」「生徒会や委員会が、どんな目標のもとでどんな活動をしているのかをよく聞き、自分には何ができるのかを考えてほしい」と話し、最後に「さらに活気ある片岡中学校にしましょう」と締めくくりました。

●生徒会本部役員から

●各専門委員会長から

●質疑・応答(3年生ばかりでなく1年生も質問していました。いいですね!)

最後に、教頭先生から「一生懸命に説明する生徒会役員や専門委員長、真剣に聞いている生徒たち。感動的な生徒総会だった」と講評がありました。

生徒会長から「新たなことに挑戦する姿勢を大切にしたい」とあったとおり、今年の活動計画では、生徒会も委員会も昨年度以上の内容を目指していることが感じられました。頑張ろうとしている生徒たちを、応援していきます!

第1回 アタックタイム

本校では、基礎的な学習内容の定着と、自主学習の習慣を身につけることを目的として、年間8回の「アタックタイム」を実施しています。

1週間前に配付された課題の類似問題が出題されます。限られた範囲なので、事前学習によって「やればできる」を実感することができ、学習意欲の向上を期待しています。

この日の昼休み、校内を回ってみると、問題を出し合って確認している3年生、教えあっている2年生の姿が教室などにありました。1年生はというと…。まだ、アタックタイムがどういうものか分からないので、上学年ほどの意識の高さは感じませんでしたが、きっと十分に学習してあったのでしょう。

<1年生(英語)・2年生(数学)の様子>

各学期4回の機会があります。その合計得点の高い生徒のうち約3割が表彰されます。連続満点を取る生徒は、各学年1・2名はいます。次回は6月10日です。事前準備をしっかり行い、満点を目指して頑張ってほしいです。

PTA理事会

5月21日(火)、PTA理事会がありました。仕事場から直接駆け付けてくださった理事の皆様もいらっしゃったようで、御協力に感謝申し上げます。

● 研修部

● 広報部

● 指導部

● 体育部

● 施設部

● 学年部

この日は、それぞれの専門部と学年部の理事の皆様の自己紹介から始まり、担当教員とともに今年度の活動内容の確認をしました。

思春期を迎えた中学生となると、小学校時代のように学校の話をあまりしないかも知れません。理事として活動される場合、生徒の様子も間近に見ることができると思います。せっかくなら、その機会を楽しんでくださることを願っています。生徒たちは、照れくさいのですが本当はうれしいと思っているはずです。

一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

授業風景

5月20日(月)の授業風景です。(紹介できなかった学級につきましては、後日紹介します。)

新学期が始まって2ヶ月になろうとしています。生徒も先生方も互いのペースになれ、生徒たちは熱心に授業に参加しています。

1の1 社会

1の2 国語

2の2 道徳

3の1 国語

3の2 数学

よく来たね、雨の月曜日

記録を取ってはいませんが、月曜日などの週の初めの日に、今年は雨が多い気がします。それでなくても月曜日はちょっと気が重い人もいることでしょう。だからこそ、教室を回って生徒の顔を見たり、下駄箱の運動靴を見たりすると、「よく来たね。」と思います。

本校は、希望すれば誰でも自転車通学が許可されます。全校生徒の半数以上が自転車通学許可願いを提出しています。生活安全委員会の生徒の呼びかけで、黄色の線に揃えて駐輪する状況は見事です。

しかし、雨の日となると自転車の数は激減します。雨の交通事情を考慮して敢えて送迎する保護者もいらっしゃることでしょう。たくましく自力で登下校する生徒もいます。

通気性がよいヘルメットは、雨の日は濡れます。カッパを着ても運動靴が濡れるので靴下も濡れます。それでも頑張っている生徒を見ると、応援したくなりますね。視界が悪く滑りやすいので、どうぞ安全運転で!

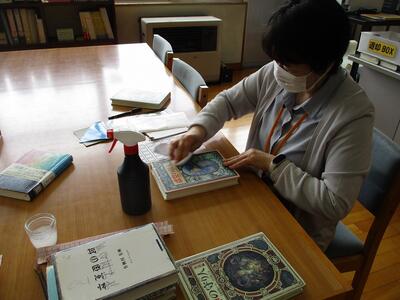

図書館職員の巡回訪問

月に一度、矢板市立図書館から職員が来校し、図書や図書室の整備にお手伝いをしてくださっています。

5月16日(木)は、図書の汚れ落としや、ページの間が開き剥がれ落ちそうな本の修理をしていました。専用ののりを使い、丁寧に作業をされていました。こんな姿を知ったら、丁寧に扱おうという気持ちになるものです。

今年から、本校では毎週金曜日の朝に読書の時間があります。図書室の本を読んでいる生徒も多くいます。生徒の皆さんが読書できるように修理をしたり新刊を購入したりしています。とても有り難いですね。

歯科検診

5月14日(火)、全学年の生徒を対象に歯科検診が実施されました。虫歯の有無ばかりでなく、歯の汚れや噛み合わせなども診てくださいました。

以前より虫歯のある生徒は減ったと歯科医の先生はおっしゃっていました。食後の歯磨きや8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保とうという運動)が広く知られるようになり、生徒を含め多くの人の関心が高い証拠です。

後ほど受診が必要な生徒には通知が出ます。放っておくと歯の状態は悪化していきますので、早めの治療をお願いします。

カタレディオ始動 まずは先生方へインタビュー

昨年度のボランティア委員会の発案で始まったお昼の放送「カタレディオ」が、今年も始動しました。

今回は、今年新しく着任された先生方へのインタビューです。中学校時代の部活動など、生徒と等身大の姿を想像し、親近感のわく内容です。今後も続く予定です。楽しみです。

SDGsに関する講話(3学年)

5月14日(火)、JICAつくばから講師の先生をお招きして、3年生はSDGsについてお話を聞くことができました。(JICAとは、Japan International Cooperation Agency 国際協力機構のこと)

今年度の3学年の総合的な学習の時間の探求テーマは、SDGsです。持続可能な社会の担い手として、SDGsの観点から自分たちの興味関心に基づいて卒業研究をします。

SDGsとは何か、日本での取り組み事例の紹介、SDGsに貢献するための5つのキーワードについてお話しくださいました。生徒同士で話し合う場面や意見を発表する場面などもありました。「活発な生徒さんたちですね。」と、お言葉をいただきました。

本校でSDGsを研究テーマにする初年度。前例がないところ、道を切り拓いていく今年の3年生には、世界的な視野を持ちながら、地域に目を向けて行動ができる何かを見つけてほしいと思います。

救給カレー

5月13日(月)、保護者の皆様にはメールにて何度もお知らせが届いたかと思います。大変ご心配をお掛けしましたが、なんとか主食の米飯の代わりに「救給カレー」を提供することができました。

通常の給食の時間から1時間以上も遅れた2度目の給食を「おやつ」と呼び、パクパクと食べていました。名前のとおり、「学校給食用非常食」が役に立ちました。

血液検査と小児生活習慣病予防検診

5月9日(木)、貧血の早期発見のために、全学年を対象に血液検査がありました。(任意)

また、1・2年生は血圧測定もあわせて行い、事前の調査票とともに小児生活習慣病予防検診を行いました。

この日は気温が下がり、暖房をかけたり湯たんぽを用意したりして検査を行いました。検査を通して、健康や食事に対する関心を高め、自分の健康は自分で守ろうとする意識を高めてほしいと考えています。

第1回PTA総務部会

5月1日(水)、PTAの総務部会が開催されました。新旧役員の引き継ぎが行われました。退任する5名の役員の皆様には感謝状が贈呈されました。1年間、大変お世話になりました。

新役員の皆様とは、5月21日に実施する理事会に向けて、話合いを行いました。PTA活動を負担に思わない工夫をしながら、せっかくの機会を楽しみながら活動していただけるようにしていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

地域クラブ活動説明会

5月1日(水)、矢板市教育委員会より「矢板市地域クラブ活動」につきまして、説明会を開催しました。

今年度本校は、昨年度に引き続き、3つの部活動が対象となっております。部活動指導員が地域クラブ活動の指導員を兼ねます。専門的な知識と技能をもつ指導者の協力により、土日の活動日のなかで、地域クラブ活動で実施する日もあります。各部の予定表に示される予定です。

授業参観・学年懇談会

5月1日(水)5校時に,、今年度初めての授業参観がありました。ゴールデンウィークの最中だったので、多くの保護者の皆様が来校されました。ありがとうございました。駐車スペースを見つけるのに御苦労されている様子もありました。

学年懇談会では、それぞれの学年担当から経営方針やこの3週間の生徒の様子をお伝えすることができました。また、今後の行事や進路に関わる話もありました。年度当初に学年スタッフと保護者の皆様が直接顔を合わせることによって、より近い関係性を築けることを願って企画いたしました。お忙しい中、お時間を作って懇談会に出席してくださり、心より感謝申し上げます。

避難訓練

4月30日(火)、地震の発生後に出火を想定した避難訓練を行いました。避難経路や避難場所、整列の仕方や報告などを実際に行って、確認をしました。避難行動の基本的態度の三要素「無言」「整然」「敏速」を守って行動することの大切を確認しました。

今年度は、これまで以上に、生徒一人一人が安全に生活するための「危機回避能力」を伸ばしてほしいと考えています。危険を予測してそれを回避する方法を考え、判断し、行動できる生徒となるよう今後も働きかけていく予定です。災害に限らず、日々の交通安全や熱中症対策も同様です。御家庭でも話題にしていただけると幸いです。

修学旅行③ タクシー班別研修(2日目)

前日に濡れたシューズも新聞紙やドライヤーでなんとか乾かし、元気よく班別研修に出発していきました。

タクシードライバーさんに見学地での案内や写真撮影の協力をしていただきました。どの班も、とても有意義な時間となったことは、一目瞭然です。

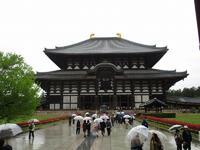

修学旅行② 雨の中での見学(1・3日目)

1日目、東京を出るときにはお天気でしたが、大阪に着くとポツポツと雨が落ちてきました。奈良に到着する頃には傘が必要で、時には横殴りの雨でしたので、軒下を探しながらの見学となりました。(法隆寺、薬師寺、東大寺と奈良公園)

3日目、宿を出るときにはまだ雨が降っていませんでしたが、最初の見学先の東寺に着く頃にはまたしても雨が降り出しました。北野天満宮・二条城の見学を終えるころには雨が上がり、京都を出て家路に就くのは名残惜しかったです。

修学旅行① 自分たちで作る修学旅行

3年生は、4月21日(日)~23日(火)の2泊3日で、奈良・京都への修学旅行に行ってきました。参加申込みをした生徒全員が3日間の行程を存分に楽しみ、病気や大きな怪我なく元気に帰校しました。2~3階の教室の電気を付けて生徒の帰りを迎えてくださった先生方、本当にありがとうございました。

東京からのバスでは首都圏を出るのに約30分間予定より多くの時間がかかりましたが、途中でのトイレ休憩に生徒の協力があり、学校への到着を早めることができました。保護者の皆様には出発までの準備や送り迎えなど、大変お世話になりました。

何回かに分けて、その様子をお伝えしていきます。

今回は、「自分たちで作る修学旅行」についてです。

実行委員を中心に、生徒たちが主体的にこの修学旅行に関わり、予測困難な状況に対しても考えを持ち寄り、大いに愉しみ、必要な場面では修正を加えながら自らを律し、大きな学びを得た修学旅行でした。リーダー性を発揮する生徒が予想以上に多く、今後の3年生の活躍が楽しみになりました。

写真で紹介することができませんが、保健係や入浴係などの役割も、しっかり果たしていました。

学力調査

4月18日(木)、3年生は文部科学省が実施する「全国学力・学習状況調査」から、国語と数学のテストを行いました。(すでに、インターネット上で、問題と解答は掲載されています。)

同日、2年生は、栃木県が独自に行っている「とちぎっ子学習状況調査」から、国語・社会・数学・理科・英語のテストを行いました。(こちはら、インターネット上に掲載はされません。)

2年生は、学習意欲や学習環境などに関する意識調査がまだ残されています。今年度は初めてタブレットを使い、オンラインでアンケートに答える予定です。

個人の結果は夏休み以降に返却することになりますが、学校としては本校の生徒の傾向を分析し、今後の指導に役立てていきます。家庭での様子やお子様への接し方についてもアンケート結果からお伝えすることもあるかと思います。その際は、御理解と御協力をお願いいたします。

学級委員長任命式と生徒評議会

4月18日(木)、専門委員会終了後、生徒評議会が開かれました。生徒会本部役員、専門委員長、学級委員長が集まる会議で、生徒会の最高議決機関です。

会が始まる前に、学級委員長の任命式がありました。

生徒評議会は、初めての顔合わせなので、自己紹介から始まりました。

続いて生徒会の活動方針や今年度の活動計画などが発表されました。生徒会長からは、「これまでの生徒会のよき伝統を引き継ぎ、新しい風を吹かせたい」と抱負が述べられました。すでに、部活動紹介の方法を自分たちで考え、実行し、大成功を収めることができた本部役員ですから、大いに期待しています。

会の最後は、記念撮影です。おそらく、生徒会新聞として紹介されることでしょう。

<生徒会本部役員>

<学級委員長>

<専門委員長>

なんと全て女子! 男子も立候補したそうですが、委員会ごとに委員長になるために演説をし、投票の結果、このようになったそうです。しかし、修学旅行では男子のリーダーシップは大いに発揮されていましたから、ご安心を。

<全員集合>

今年度初の生徒会専門委員会

4月18日(木)、今年度初めての生徒会専門委員会がありました。組織編成と今年度の活動方針・内容を話し合いました。

3年生は2年間の経験を元に、積極的に委員長などの役割を引き受け、手際よく会を進行していました。

<各委員会の話合いの様子>

(保健委員会は話合いが早く終わったので、撮影が間に合いませんでした。)

学校生活を円滑に過ごすための貢献的な常時活動ばかりでなく、今年度も各委員会で創意工夫をした新たな活動に挑戦することもあるでしょう。自分たちの学校をよりよくするために、自治的な活動を大いに奨励したいと思います。今年はどんなアイディアが生まれてくるのか、楽しみです。

部活動見学・体験入部(1年生)

本校では、4月11日(木)に部活動紹介があり、その翌日から16日(火)まで部活動見学・体験入部といたしました。

事前に希望調査があったので、日によって違う部活動を体験する生徒もいれば、3日間とも同じ部活動を体験する生徒もいました。

2~3年生も熱心に教える部と、体験優先の部とあり、いろいろでした。

4月は仮入部期間です。中学校生活の中で部活動は大きなウエイトを占めます。週末も共に過ごす時間が多いので、交友関係にも変化が生まれることがあります。

と同時に、将来にわたって地域で継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会の確保として、「地域クラブ活動」への移行も始まっています。本校では、サッカー、ソフトテニス、卓球が週末は地域クラブ活動として活動することもできます。それぞれの部の新1年生の保護者の皆様向けに、のちほど説明会の御案内を出させていただきます。

御入学おめでとうございます

4月9日(火)、入学式がありました。かなり強い雨が降る中での登校となりましたが、集合時刻までに入学生全員が揃い、学級担任から入学式についての説明と練習を行い、式に臨みました。

担任の呼名に対して、元気よく明るい返事が体育館に響きました。

話を聞く姿勢や立ち姿にも、中学校生活への期待と頑張っていこうとする強い意志を感じました。さすが、小学校の最上級生としてたくさん活躍してきたことでしょう。

中学生の時期は、心と体が飛躍的に成長するときです。また、自分の進路を選択する基礎を作る大事な時期でもあります。この3年間で、友達をはじめいろいろな人とつながり、自ら学び、自らの道を切り拓くたくましさを身に付けていくことを願っています。

部活動紹介

4月11日(木)の放課後、生徒会が企画した新入生向けの部活動紹介がありました。

はじめに生徒会代表のあいさつ、そして、教頭先生のあいさつがありました。

ここ数年、部活動紹介の機会はなく、入学してすぐに見学となっておりましたが、今回は部活動紹介をすることにしました。

そこで、生徒会役員は昨年度末に話し合いをし、各部の練習風景を自分たちで春休みに撮影し、それをもとに紹介することにしました。

どの部も3分程度に動画を編集するという作業を初めて行った生徒会本部の生徒たちですが、それぞれに個性があり、素晴らしい内容になりました。部員数、練習内容、部の目標などを分かりやすく紹介していています。1年生も見学する前にそれぞれの部の内容や雰囲気が分かったのではないでしょうか。

最後に、部活動の係の先生から見学や体験入部期間の説明がありました。4月中は仮入部とし、5月から正式入部になります。

各部では、撮影に向けて部長を中心に紹介内容を考えたことと思います。3分間に編集するために、収録時間は1時間ぐらいはかかっています。2~3年生も、どのような編集になったのか楽しみにしていますので、各学級にいる生徒会役員が給食の時間を利用して視聴する機会を設ける予定です。

生徒会を中心に、新たなことに挑戦し、立派にやり遂げる生徒たちには感動します。令和6年度も、生徒の主体性が学校に活気をもたらしています。

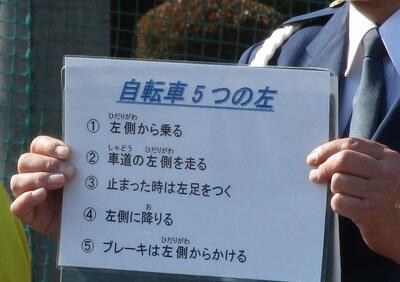

交通安全教室(1年生)

4月12日(金)、1年生を対象に交通安全教室を実施しました。矢板警察署員・矢板市交通教育指導員・市役所職員の皆様の御協力により、交通ルール等のお話と自転車に乗っての実践練習をしました。

通学用に新しい自転車を準備された御家庭が多いと思います。どうぞ御家庭でサドルの高さが体に合っているかどうかを御確認ください。乗り慣れていないので、ふらふらする場合も見受けられました。

自転車の乗り降りを右側にする生徒もいましたので、実践練習後に、「自転車5つの左」についてお話しくださいました。とても参考になります。また、乗り出しはペダルを上にしてからがよいというアドバイスもありました。

4~5月は、1年生の自転車事故や転倒によるけがなどが発生しやすいです。命に関わることですので、ヘルメットを正しくかぶり、一列走行をし、安全運転で登下校することを切に願っています。

また、一つのリュックサックにたくさんの学用品を入れて背負って運転していますので、危険です。荷物の分散や荷台に重いものを縛る工夫、さらに、家庭学習に使用しない教材(教科書・問題集・資料集など)は学校に置いて行く判断も必要です。御家庭でも生徒の様子を見て、御助言いただけるとありがたいです。

読書の時間

昨年度まで本校の朝の活動は、TD(タブレットドリル)タイムとしていました。各自のタブレットPCにあるドリル問題や入試の過去問などを解く時間としていました。

今年は、近年の「読書離れ」を懸念して、毎週金曜日を読書の時間としました。月曜日から木曜日は従来どおりのTDタイムです。

そこで、今年度の朝の活動の時間の呼び方はLRT。Learning Reading Timeの略称です。名前の付け方が粋ですね。

初回の読書の時間の様子です。書物を手にしている生徒の姿は、いいものです。これをきっかけに、読書が習慣になることを期待しています。

身体計測

4月11日(木)、全学年が一斉に身体計測を行いました。生徒は各学級でグループを作り、それぞれの検査場所に行き、身長、体重、視力、聴力(1・3年生)に関する検査を受けました。

状況を理解し、場面に応じた態度として静かに列に並んで待ち、検査を受けることができました。中学生の時期は、身長・体重の変化は大きいです。今後の成長が楽しみです。(1年生につきましては、個人情報取り扱いに関する承諾が確認できましたら掲載します。)

入学式の準備と片付け

4月9日、入学式を行われました。53名の新入生全員が式に臨むことができ、素晴らしいスタートを切ることができました。(入学式につきましては、後日お知らせいたします。)

4月8日に、準備を行いました。会場設営は3年生、教室などの環境整備と清掃は2年生です。卒業式の準備とほぼ同じなので、指示を待つのでなく、自分たちから率先して動いていました。

4月9日、片付けは、2年生です。初めての仕事ですが、丁寧でかつ手際のよい仕事ぶりは、さすがです。一生懸命に行ったので、早く終わらせることができました。

着任式・始業式

4月8日、本校に新しく着任されました先生方をお迎えし、着任式を行いました。

代表生徒による「歓迎の言葉」では、「どんな学びが待っているのかと思うと、とても楽しみです。」とありました。教職員一同、協働性を重視したチーム片岡で、生徒の学びと成長を実感できる学校づくりに努めてまいります。

クラス発表

本校は、2年生に進級する段階で、クラス替えがあります。発表する時刻より早く集まり、期待と不安でワクワク・ドキドキしながら待っていました。

クラス表示を発表する先生の呼びかけで、恐る恐る近づく集まる生徒たち。そして発表!

新しい学級の友達とたくさんの思い出を作り、互いのよさを高め合える学級集団を目指してほしいです。

令和6年度がスタート

令和6年度が始まりました。

今年度も、学校生活や生徒の活躍の様子について、ホームページの「学校の様子」にてお伝えします。個人情報保護への配慮のため、写真の加工や吟味のために、当日に配信できないことが多いとは思いますが、今年一年間、よろしくお願いいたします。

学校の春をお伝えします。

<4月2日撮影>

創立70周年記念行事で植樹した陽光桜が、見事に咲きました。

<4月8日撮影>

テニスコート西側の学校林にある山桜も開花しました。新入生を迎える準備が整いました。

離任式

3月29日(金)、離任式がありました。悪天候にもかかわらず、卒業した3年生も含めて多くの生徒が集まり、転退職される先生方と最後のお別れをしました。

生徒を代表して生徒会長があいさつをしたのですが、普段の先生方の様子をよく観察していて、それぞれの先生方のお人柄が伝わるエピソードばかりでした。新天地での御活躍を、心よりお祈りしています。

修了式

3月22日(金)の修了式がありました。学校長より、学級ごとに修了証の授与がありました。

そのあと、1年間を振り返って、2名の生徒が意見発表をしました。

生活面で気を付けてきたこと、復習で分からないことを調べるようになったこと、目標を持って部活動も学習も日々努力を積み重ねることが重要であることなどを話す様子は、とても堂々としていて素晴らしかったです。

最後に、二人の先生方からお話がありました。

学習指導主任からは、本校生徒の学習に対する「強み・弱み」の再確認や、通知表を自分の成長を振り返る資料とするという話がありました。

生徒指導主事からは、「あいさつ」や「疲れたときや困ったときにサインを出していい」などの話がありました。

1年生は、この1年間にすっかり片岡中学校の生徒として、明るく素直に前向き努力できる集団に成長し、今や自信さえ感じさせます。2年生は、先日の「将来の決意」発表会で、片岡中学校をリードする最高学年になる自覚と、自分の目標に向かって力強く歩み出そうとする意志の強さを感じさせました。来年度、本校のよき伝統を守りつつ、さらにどんな発展を見せてくれるのか、楽しみです。

「将来への決意」発表会(2学年)

3月14日(木)、2年生は「将来への決意」発表会を実施しました。2月に実施予定でしたが感染症拡大の心配がありましたので、1ヶ月遅らせて本番を迎えました。

大勢の保護者に見守られながら、一人一人の生徒がステージに立ち、「決意の一文字発表」を行いました。2月のリハーサルに比べ、より一層堂々としていて、立派な態度でした。3年生が卒業し、自分たちが片岡中の最高学年として、後輩をリードしていく立場であるということを自覚しているように感じました。

スライドショーでは、10月に実施した職場体験の様子が映し出されました。自分の将来を見据え、目標に向かって今何をすべきなのかを考え、実行しようとする決意発表会に、ふさわしい内容でした。

運営はすべて実行委員が行いました。また、実行委員の発案で、記念活動に保健体育で学習したフォークダンス「マイムマイム」の披露がありました。保護者の皆様には、懐かしさがあったのではないでしょうか。実行委員がこの活動を選んだ理由は、「2学年の生徒同士が手を取り合い、仲よく協力して乗り越えていく」からだそうです。思春期でちょっと照れが入る時期ではありますが、一生懸命に活動する素直さが、本校生徒のよさだと改めて感じました。

最後のワックスがけ

3月15日(金)、いよいよ学年が修了するにあたり、各教室のワックスがけがありました。水拭きで丁寧に床の汚れを落とし、保健委員会の生徒が中心になってワックスがけを行いました。ピカピカに光る床。来年度この学級で学ぶ後輩たちに、教室を引き渡すことができます。

翌週月曜日の朝、登校した生徒たちが、自主的に廊下に出した机などを教室に入れていました。8時の始業時には、すっかり元通りでした。ありがとうございました。

学年末PTA

3月14日(木)、1・2年生の保護者を対象とした学年末PTAを実施させていただきました。この1年間の生徒の学習・生活面の様子を、担当学年から説明させていただきました。お忙しい中、御来校くださいまして、ありがとうございました。(2年生は、旅行会社から修学旅行についての説明もありました。)

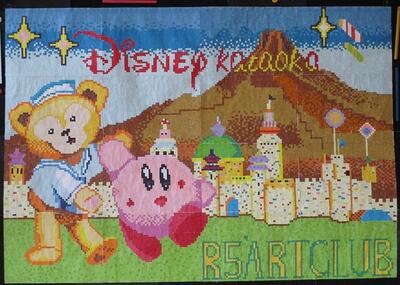

美術部 モザイクアート完成

美術部の1・2年生が、3年生の卒業に向けて制作したモザイクアートが完成し、3年生の卒業前にお披露目することができました。

色画用紙を1センチ四方に切り分け、一人あたり大きな画用紙1枚分を担当し、色画用紙を設計図に従って丁寧に貼っていく地道な作業です。15名の部員が全部で3万枚以上の色画用紙を貼り、約半年間かけて完成しました。美術部部長がお昼の放送で紹介し、3階ホールに展示してあります。今年も素晴らしい作品ができましたね。

卒業式

3月8日(金)、矢板市教育委員会と保護者の皆様の御列席のもと、第77回卒業式が挙行されました。

前日の晴天とは対照的な朝を迎え、職員は雪かきのために、早朝から集まっていました。生徒が通る通路や駐車場の雪かきを、汗だくになりながら懸命に行っていました。

多くの保護者の皆様に見守られながら、厳かな雰囲気の中、定刻通りに式を始めることができました。

卒業証書授与、学校長式辞

代表生徒による「感謝のことば」では、3年間の歩みを振り返り、仲間の笑顔、先生方からの励ましや支援、両親から応援と愛情のおかげで今日の日を迎えられたことが、素直な言葉で語られていました。共感し、涙する生徒も多かったです。

「(両親が)誇りに思えるような人間に、きっとなります。」

「一歩一歩力強く踏みしめ、自分だけの未来を切り拓いていきます。」

広い世界に向かって高く飛び立とうとする意志の強さを感じる言葉でした。

式の後に、卒業記念合唱「旅立ちの日に」がありました。小学校の卒業式はすでにコロナ禍だったので合唱はできなかったそうで、今回にかける思いは大きかったようです。とはいえ、受検を控え、感染症拡大とならないよう注意を払っていたので思うように練習はできませんでしたが、本番は本当に素晴らしい歌声でした。

自分の夢や可能性を信じ、その実現に向けてたゆまぬ努力を続け、これからの未来で活躍することを願っています。

雨が降っても雪が積もっても、その先には晴れが必ず来ますから。

(この日の午後の様子↓)

卒業式準備

3月7日(木)、卒業式の準備のために、1・2年生が一生懸命活動していました。

2年生は、体育館の会場づくりです。シート敷き、椅子並べ、ステージの看板や国旗掲揚、テーブルカバーの取り付け、祝詞の掲示など、多岐にわたる仕事を行っていました。指導する先生は少なくても、分担された内容を生徒同士で話し合って協力して行う姿は立派でした。

1年生は、教室や廊下、トイレ、通路等の清掃です。2年生は体育館の中にまとまって活動していますが1年生の活動範囲は広く、担当の先生がいなくても黙々と活動している様子に感心しました。

お世話になった3年生への感謝の気持ちを、このような形で表している後輩たちの思いが届きますように。1・2年生、ありがとうございました!

表彰(3年生)

3月7日、3年生の表彰式がありました。

この1年間、部活動を含め運動や生活面で努力した生徒が表彰されます。

●体育運動優良生徒、地区中体連優秀選手

●矢板っ子輝き大賞

●その他:秋から冬へ芸術関係

書初展等の表彰、下野教育美術展、ともなり文芸祭り、2学期アタックタイム成績優秀賞(本来は13名ですが代表1名)の表彰もありました。