文字

背景

行間

日々の様子

6年生 図工「すみのうた」

6年生が図工で制作した「すみのうた」を東階段に掲示してあります。

それぞれが自作の額もつけて、見栄えのする作品に仕上げました。

墨で描いた絵を、切り抜いたり、貼り付けたり、切り離したり・・・と、

変化を持たせて、墨の絵だけにならないよう工夫していました。額もその一つですね。

立ち止まって、じっし眺める子供たちももちろんいます。

作品が展示されていると、空間に生命を感じるようになります。

不思議な世界観を感じさせる作品たちです。

28日(土)の学校公開の折に、ぜひじっくりとご覧ください。

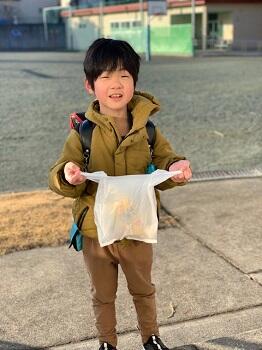

今週のごみ拾い(1/16~20)

定期便、今週のごみ拾いです。

今週も脈々と続いています!

風が強い日があったせいか、今週は私もレジ袋を結構拾っていました。

季節や気象条件などでごみの種類が変わるなぁと、そんなことにも興味が出てきます(笑)。

【1/16】

【1/17】

【1/18】

【1/19】

【1/20】

タイミング合わず、朝出会えずにほかの先生にごみを渡してくれた子もいました。

ありがとう! 写真撮れずごめんなさい m_ _m。

あいさつ運動 最終日

あいさつ運動の最終日となりました。

地域・青少協・PTAの皆様、毎朝寒い中ありがとうございました。

感謝申し上げます。

今日は、5,6年生のボランティアの児童が立ちました。

放射冷却の大変寒い朝です。こよみの上では、今日はちょうど「大寒」でした。

今週も、たくさんヤギのエサが届きました。

少しずつでも、それが複数となれば、多くの量になります。ありがたい限りです。

↑ 今朝届いたヤギ用のエサ

葉物の草が枯れてしまっている季節、とても助かります。ありがとうございます。

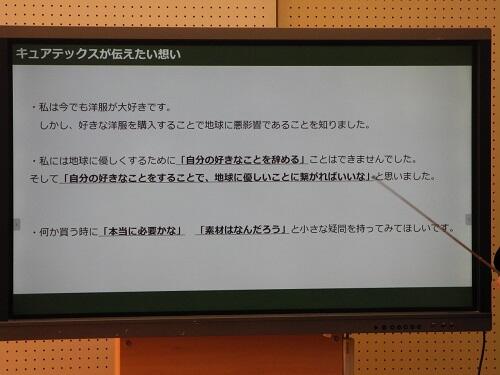

6年生 SDGs出張授業(CURETEX)

今年も、6年生の「総合的な学習の時間」で取り組んだ再生可能エネルギー、SDGsの授業の一環として、和紙から繊維を作っている会社「CURETEX」さんに来ていただき、出張授業をしていただきました。

昨年から来ていただいている会社です。

「CURETEX」さんは、環境やSDGsに建前でなく企業理念として真摯に取り組んでいる会社です。

「環境で飯は食えない」と言われるように、「環境」はビジネスになりにくいと言われてきました。

SDGsがあっという間に広がり、認知されていますし、

社会活動をする際にも無視できないムーブメントにもなっていますが、

それでもSDGsで飯が食えるわけではありません。

むしろ、企業理念(姿勢)としてデフォルトで求められている必須のもの、と言ったほうが良いかもしれません。

そんな環境への配慮、SDGsへの貢献(協力)をSDGsのずっと前から取り組んでいたのがこの会社、

CURETEX(キュアテックス)です。

なぜそんなことを考えて企業活動をしているのか、これからどう進んでいきたいのか、

そんなことを、子供たちが教室で学んでいるSDGsが机上の空論にならないように、

実践している方々(企業)の生の声を聴かせたくて来ていただいたのです。

詳しくは→→→CURETEX ホームページ

まずは和紙から繊維を作っていることの紹介。

その繊維で、マスク、Tシャツ、靴下、ハンカチ、デニムなども作って販売しています。

エコプロ2022でも「キュアグループ」としてブースを出展していました。

連光寺小の子供たちには行くように伝えていたのですが、その際にみなハンカチをいただいていました。

立派な「売り物」ですが、その節は本当にありがとうございました。

また、靴下は通気性が良く、においも発生しないとか。

スペースシャトルに乗った宇宙飛行士の山崎直子さんも履いていたのだそうです。

ホームページで販売もされています。

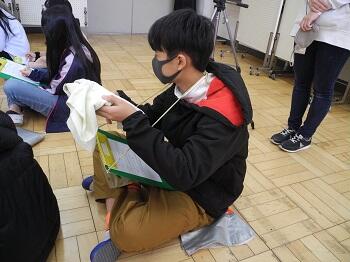

しげしげとTシャツを観察しています。

今日、来校してくださった社員さんが、なぜこの会社に勤めようと思ったのか、

何をしたいのか、そんなスピリットを語ってくれました。ここが大事です。

休憩時間には、製品を見たり、個人的に質問する人がたくさんいました。

学習の最後には、学んだことに関するクイズが出されました。

正解した人へは、和紙繊維で作ったマスクがプレゼントされるということで、がぜん子供たちにも熱が入ります(笑)。

このマスク、私も購入してかれこれ1年使用していますが、湿気がこもらず非常に着け心地が良いのです。

もちろん何回洗濯しても大丈夫です。おススメです。

6名の子供たちにマスクをプレゼントしていただきました。

出張授業、遠いところお越しくださり、ありがとうございました m_ _m。

感謝申し上げます。

↓ 昨年度の記事 ↓

あいさつ運動 4日目

あいさつ運動も終盤に入ってきました。

今朝は5年2組の児童が担当です。

高学年が今日で一巡したのですが、あいさつ運動は明日もあります。

明日は、委員会の活動などであいさつ運動の日に立てなかった子や、ボランティアでやりたい子が立つそうです。

いよいよ明日が最終日です。

あいさつ運動 3日目

週の半ば、あいさつ運動も3日目となりました。

今朝は5年1組の児童が担当です。

5年生の威勢の良い声が響きます。

6年生と年齢はたった1年の違いですが、声のトーンが異なっているなぁと改めて感じました。

子供たちの1年1年の成長は、本当に著しいですね。

5年生 社会科見学(味の素川崎工場、東京タワー)

5年生が社会科見学に出かけています。

5年生の社会科は、農業や工業、情報産業を学びますので、それに関連するところを見学に行きます。

昨年までは、コロナ禍で工場が見学不可となっているところが多かったのですが、今年度からはぽつぽつ開放し始めてくれました。(まだ少ないですが)

それでも今回は、工場は「味の素」のみ。

かなり早めに予約に動き出したのですが、他の見学施設は、日程の都合が合わなかったり、他校の予約で埋まってしまいました。

空いている見学施設が少ないため、どうしても集中してしまうようです。

今日の行程は、味の素川崎工場と東京タワーです。

味の素川崎工場は、「ほんだし」や「クノールスープ」を作っているところです。

スープの製造過程を見学した後、包装工場、サプライチェーン(製造から消費までの流れ)の努力と工夫を学び、消費者として何ができるのかを学びました。

企業のSDGsに対する真摯な取り組みをどう感じてくれたでしょうか。

味の素を後にし、一路東京タワーへ。

都民は意外と行ったことがない場所が東京タワーや皇居かもしれません。

見えてきた見えてきた!

高さは東京スカイツリーに抜かれてしまいましたが、東京タワーの方が建造物としての建築美を感じるのは私だけでしょうか。

とりあえずは、まず、室内で昼食です!

さて、この後今日は展望フロアまで行く予定ですが、階段で行くのだとか???

上りかな、下りかな・・・。はたまた別動隊かな???

(帰ってからお子さんに聞いてみてください ^ ^ )

展望台に到着。みんなで高みの見物です。

遠くには、ライバル、東京スカイツリーが見えています。

景色がそこそこ見える天候でよかったです!

高いところと言えば、最近よくあるアクティビティ?

度胸ありますね~。

5年生、行程をすべて終えて、そろそろ帰途につきます。

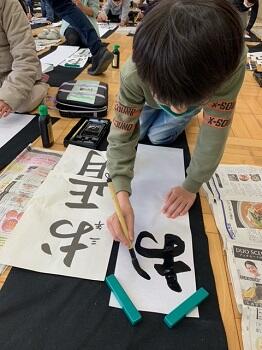

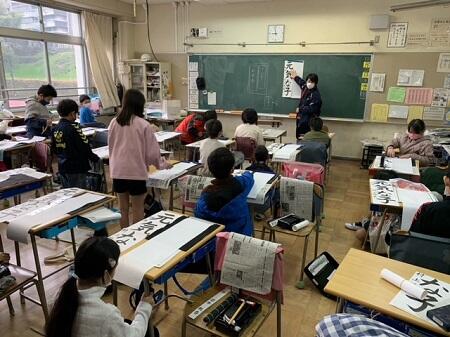

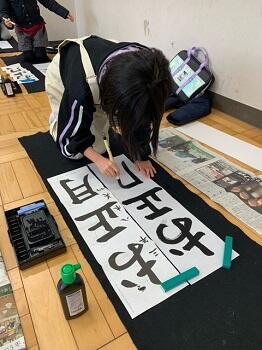

3年生 書き初め

23日(月)からの書き初め展に向けて、3年生が書き初めの最後の本番をしています。

教室では手狭なので、特活室に移って、畳の上で書くような形で仕上げていました。

年末と冬休みにも書いている字「お正月」ですので、準備ができた子から、どんどん書き始めていました。

みんな真剣そのものです。

3年生は今年から始めた習字ですが、だいぶ慣れてきましたね。

書き初め展は、28日(土)の学校公開の折にご覧いただけます。

3~6年生は1F一番奥の特活室で、1~2年生は教室前に掲示して展示していますので、どうぞご覧ください。

あいさつ運動 2日目

あいさつ運動の2日目です。

今日は、6年2組の担当。

今朝はとても冷え込みました。手袋が欠かせません・・・。

寒い中、6年生も含めて皆様ありがとうございました。

夕べから今朝にかけて、氷点下になっていたようで、ヤギパークのバケツの水が見事に凍っていました。

気づいた3年生が上手に取り出しました。

ほんとに見事なレコード盤みたいです。

「レコード盤」の言葉に、3年生は???でしたが (*_*) 。笑

美しい、冬の造形ですね。

青少協・地域・PTA・児童 あいさつ運動

青少協・地域・PTA・児童によるあいさつ運動が始まりました。今週一週間、実施します。

コロナ禍の中止を挟んで再開していたのですが、児童が再参加するのは今回からとなります。

今回は、高学年のクラスで担当の曜日を決めて朝立ってもらいます。今朝は6年1組の担当でした。

一日の始まりはあいさつから。

毎朝私も昇降口に立って子供たちにあいさつしていますが、自分から挨拶をしてくる子供は3~4割。

目を合わせてしっかりと自分から挨拶してきたり、返事が返ってくると、それだけで気持ちも上がります。

あいさつは、社会生活の第一歩です。

信号のところには、「あいさつ運動」の横断幕も掲示しました。

青少協、地域、PTAの皆様、ありがとうございます。

年が明けましたが、継続してヤギのエサを家から持ってきてくれる子供たちが多く、とても助かっています。

生ごみになってしまう果物の皮や、傷みかけたもの、端切れで十分です。少しでも助かります。

引き続き持たせていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

今朝もこんなに届いていました。ありがとうございます!!!

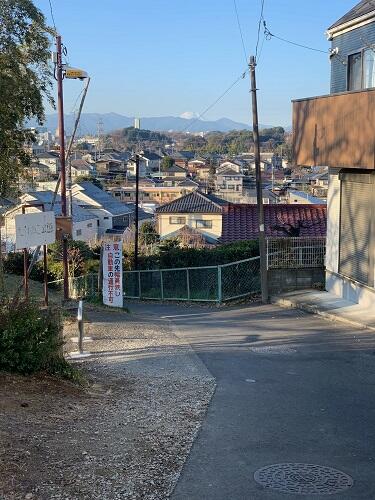

富士山の見える風景

山好きで、写真好きだからか、富士山が見える景色が大好きです。

富士山が見える景色は、スコーンと抜けている空間がないと見ることができないので、見通しが良いということですね。

連光寺地域も、思わぬいろいろな場所から見ることができます。

今朝、たけのこ公園に至る道で、きれいな白富士が拝めました。

子供たちは富士山に毎朝気づいていたでしょうか。

今週のごみ拾い(1/10~13)

今年もごみ拾いを続けます。

インフルエンザが流行の兆しを見せていますが、そのせいか、はたまたコロナの感染拡大のせいか、大谷戸公園の通勤路では年明けマスクのごみをちらほら拾っています。

子供たちもごみ拾いをできるときに続けてくれています。

意志をもって、できるときに、できる人が!

今年も一緒に続けていきましょう!

【1/10】始業式早々拾ってくれました!ありがとう!!!

【1/11】この日は4年生コンビも参加!

【1/12】毎日続いていますね!ありがとう。

【1/13】4年生コンビも拾ってくれたのですが写真が撮れず、拾ったごみのみでごめんなさい。

さあ、今年も頑張っていきます!( ^^)

6年生 社会科見学(国会、科学技術館)

今日、6年生が社会科見学に行っています。

見学場所は、憲政記念館、国会議事堂、北の丸の科学技術館です。

渋滞もなく、温かい気候の中、順調に見学が進んでいるようで、写真が送られてきました。

憲政記念館で、憲政の歴史の展示を見ています。

こちらは、模擬国会体験の様子です。

国会議事堂内の見学も終え、正面玄関に出てきました。

恒例の記念撮影です。

国会が見学できるのは、時間的に東京の小学生の特権ですね!

国会議事堂と道路を挟んだ国会前庭に移動し、昼食です。

天気が本当に良く、大都会のオアシスを満喫です。

昼食の後は、北の丸にある科学技術館の見学です。

金色の玉ねぎ(古っ…笑)の日本武道館の横を通って、科学技術館に向かいます。

科学技術館の館内見学では、最新の科学技術の応用例・転化例などを見学しました。

帰りも渋滞なく、無事帰ってきました。

ご家庭でのお弁当の用意等、ありがとうございました。

6年生は、あと一回、社会科見学(遠足)があります。

2月下旬に、鎌倉に行く予定です。お楽しみに!

1,2年生 朝学習でSDGs

1,2年生は、担任の先生たちが相談して、朝学習の時間にSDGsの事例を各学級で話す取り組みをしています。

今日は、1年2組の先生が2年2組へ、2年2組の先生が1年2組に行って話しました。

1年2組では、プラスチック消しゴムを切り口として、プラスチックを削減するにはどうしたらよいのかを話しました。

まずは何より、今あるモノを大切に使うことが必要です。

2年2組では、フードロスについて話しました。

日本はフードロスの多い国と言われています。

給食でも、できるだけロスを減らすように無理しない範囲で食べることも必要です。

生活科や日常の学習活動の中で、実は自分たちの取り組んでいた活動や学習がSDGsに結びついていることは多々あります。

世界が取り組んでいることと、私たち(小学生)の生活は、そんなにかけ離れていることではないのです。

わかったことは、各教室に掲示してあるSDGsの表に、私たちがかかわっていることを書いて貼っていっています。

小学生のうちに、小学生だからこそ、世界の情勢・状況に関心をもち、これからの学びに生かしていくことが必要です。

地球市民の一員として。

今週は午前授業で下校です

今日から給食も始まりましたが、連光寺小は今週いっぱいは午前授業(4時間授業)です。

今年度から、長期休業日明け(春休み、夏休み、冬休み明け)の1週間は4時間授業にしています。

令和3年度になりますが、夏休みに感染が拡大し、9月中旬までは市内全校が午前授業になりました。

午前授業でスタートしたことで、子供たちは長期休業日明けの学校生活にソフトランディング、非常にスムーズに、落ち着いた学期を始めることができた様子でした。

その経験があり、今年度から長期休業日明けの1週間は4時間授業にしているのです。

その成果か、昨日も今日も、教室は落ち着いていました。

欠席や遅刻も少ない様子です。

玄関で下校する子供たちを見送っているときに、午後は何をするのか聞いてみると、

「友達と遊ぶ約束をしました!」

「児童館に行きます!」

と元気な声が返ってきていました。

たくさん遊んで友達と交わりながら、徐々に学校生活を取り戻してほしいと思います。

と、帰り際の6年生に川柳を見せてもらいました。

まだ完成はしていないとのことでしたが、クオリティに感心しました。

句も素敵ですが、挿絵も上手ですねぇ~!

実体験したことがある人は、その時の情景を思い出すのではないでしょうか。

見せてくれてありがとう (^^) 。

学校だより1月号を掲載しました

学校だより1月号を掲載しました。

PC・タブレットの場合、左側タブの「学校だより」を、

スマートフォンの場合は、下部の「学校だより」を開いてご覧ください。

↓ ダイレクトリンク ↓

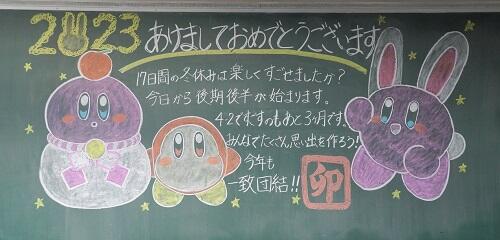

あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。

まずは恒例、子供たちへの黒板メッセージです。

昨日までは連休でしたので、先生たちはいつ書いたのでしょう・・・。

子供たちが、今年度の残り3か月を有意義に過ごせますように!

朝は、休み明け集会を行いました。

校長からは、今年の目標についての話。

週番の先生からは、健康に過ごしましょうという話。

そして転入生紹介をしました。

新型コロナウイルスの感染拡大第8波が収まる気配がありません。

新規感染者数も高止まりですが、自宅療養の方も増えているので、実数はもっと多いかと思います。

引き続き、感染予防にご留意ください。よろしくお願いします。

今年も、連光寺小学校のみなさんの無病息災、健康第一、交通安全、学業成就…を願って、ご祈祷をしてもらいました。

皆様にとって、今年が良い一年でありますように。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

冬休み前集会~よいお年を!

明日から子供たちが楽しみにしている冬休みが始まります。

今年は、曜日の関係で例年より少し長く17日間もあります。

冬休みを迎えるにあたって、冬休み前集会を、朝、校庭で行いました。

代表委員会の児童の司会でスタートです。

校長からは、日本漢字検定協会が発表した今年の漢字「戦」について話をしました。

北京オリンピックや甲子園、ワールドカップなど、選手たちは練習で一つ一つのことをあきらめず、おろそかにせず、積み上げていって、それを試合で発揮していた。だからこそ素晴らしいものを見せて感動をくれたし、選手自身も「よかった」と思えていると思う。みなさんも今年一年そんな活動ができたでしょうか?

一年の計は元旦にあるといます。今年を振り返り、元旦に、今年はこれを頑張るぞ!というものがあるといいですねと話しました。

最後は年末のあいさつ、「よいお年を」で締めくくりです。

続いて、2名に3つの賞状の表彰です。

まずは3年生児童。身のまわりの環境地図作品展で、日本地理学会長賞に入選した表彰と、MOA美術館多摩こども美術展で佳作に入選した表彰です。すばらしい!おめでとうございます。

続いて4年生児童。社会科の学習の延長として、学習でごみ減量標語に取り組み、その標語が優秀賞に入選しました。標語は、4月から市内のあちこちで目にすることができると思います。おめでとうございます。

休み前恒例の、連光寺駐在所の斉藤さんから、交通事故に注意すること、雪が降った時は滑りやすかったり、屋根から雪が落ちてくることもあるので気を付けるようになどのお話がありました。

最後に生活指導の先生から、外での遊び方(駐車場は私有地だから入らない)、自転車の乗り方(ヘルメット!)、不審者対応(自分の身を自分で守ろう)、お金の使い方(友達におごったりしない、お年玉の使い方)、SNSやゲームの注意(家でのルールを守る)とたくさんの話をしました。

たくさんあって混乱するかもと事前に相談していたのですが、どれも大切!ということですべて話したところです。

教室では、「冬休みの生活」というプリントをもとに、今一度詳しく子供たちには話しているところです。

それにつけても今日はよい天気。

子供たちにとって、冬休みがこんな青空のような一点の曇りもない休みになりますように。

本年の教育活動におけるご理解・ご協力に改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

それでは皆様、よいお年を。

今週のごみ拾い(12/19~23)

年末、冬休みを迎える最後の週でした。

今冬、初めて氷点下を記録したり、冷たい激しい雨が降ったりもしました。

今朝の「休み前集会」でも話したのですが、一つ一つ、こつこつと小さなことを積み上げていくことが、何かが成就することに繋がっていきます。

登校時のごみ拾いはまさにその活動の一つです。

年明けも一緒に続けていきましょうね!

【12/20】

【12/21】

【12/23】

今週もありがとう(*^^)v。

4年生 書き初めの練習

冬休みの宿題の鉄板といえば「書き初め」です。

宿題だけではなく、もちろん学校でも練習をします。

学校で練習(年内)→ 家で書き初め → 学校で清書(年明け)といった3段階で取り組むことが多いですね。

今日の1,2時間目は、4年生が書き初めの練習に取り組んでいました。

まずは書く環境を一人一人が整えて、書き初めの文字の特徴などの説明です。

習字の時に教室内が煩雑になってしまうのは、今も昔も同じです( ;∀;)。

続いて、文字の特徴を先生が実際に水黒板で実践して書いていきます。

一通り説明を終えたところで、いよいよ各自が書いていきます。

書き始めると皆真剣そのもの。

今年の書き初めの文字はどうでしょう。難しいかな?

一枚書き終えて、ちょっと休憩中(*^^*)。

冬休み、ご家庭で習字の宿題はいろいろとご面倒おかけしますが、よろしくお願いします m_ _m。

★インフルエンザ、コロナ、手足口病、リンゴ病、ヘルパンギーナに感染し、治癒した際には「学校感染症治癒届」をご提出ください。

ダウンロードして印刷してご記入くださるか、用紙を学校からもらってください。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★保護者向け相談窓口一覧

★悩みを抱え込まないで!★

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

★18さいまでのチャイルドライン

子ども専用のダイヤルです。困っていること、悩んでいること、誰かと話したいとき、あなたの気持ちを大切にどんなことでもいっしょに考えます。

0120-99-7777 (NPO法人チャイルドライン支援センター)

★こどもSOS~こんなことでなやんでいたられんらくしてください

・いやなことをされる

・ひどいことを言われる

・ごはんを食べさせてもらえない

・かぞくのせわをしていて、じぶんのやりたいことができない

多摩市子ども家庭支援センター 042-355-3777 (月~土 9:00~18:00)

東京都多摩児童相談所 042-372-5600 (月~金 9:00~17:00)

児童相談所全国共通ダイヤル 189 (365日24時間)

★こどもの人権110番

なやみを一人でかかえないで相談できます

0120-007-1100 (月~金 8:15~17:15)

PTA作成 地域安全マップ

川の学習のボランティアをしてみませんか?

多摩市子どもみらい会議

「2050 年の多摩市のために私たちにできること~SDGsの達成に向けて何をすべきか~」をテーマに、参加する子どもたちがESD の取組から学んだことを基にして、持続可能なまちづくりに向けた提案とメッセージの発信を行います。

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法