カテゴリ:今日の出来事

【注意】毛虫が出ています

主に黄色コース上に毛虫が出ているようです。

低学年を中心に、ダンゴムシ等を採取したり

観察したりする姿も見られます。

毛虫を見つけても、いたずらに触らないように

ご家庭でもご指導願います。

金魚の寄贈がありました

東部公民館の水沢館長より

水槽と金魚の寄贈を受けました。

大きなリュウキンやデメキンです。

早速、5年生が見に来ていました。

「この金魚、食べ過ぎたのかな」

たしかに、お腹がとても大きい!

「金魚は何を食べるのかな」

付近に熱帯魚の餌など数種類あります。

齋藤教務から餌を受け取り、少しあげてみます。

「あっ、食べた食べた!」

食べる姿を見て、ホッとしたようです。

聞いた情報だと、縁日の金魚が

ここまで大きくなったとのことです。

児童用昇降口の前に水槽がありますので

ご来校の際には、是非、ご覧下さい。

池の花びら

朝の立哨から戻ってくると

観察池で何かをすくっています。

聞いてみると、飼育委員の子たちでした。

水面を埋め尽くした桜の花びらを取っているとのこと。

確かに、そのままにしておくと、

沈殿して底のヘドロになってしまうでしょう。

(魚たちにはよい環境かもしれませんが…)

観察池に対する意識を感じます。

それでも大量の花びら。取るのは大変です。

教頭先生から網を借りてすくうことにしました。

「おー、いっぱい取れる!」

さて、この飼育委員のいいところ。

花びらに付いていた貝やヤゴを探しだして

丁寧に池に戻していたことです。

なかなか気付くことではないですね。

部活動

今日は、部活動の様子です。

さて、何をしているところでしょう?

窓の外を眺めているわけではありません。

実は、(私も知らなかったのですが)脣を震わせる基礎練習とのこと。

10秒間を目標に練習していましたが、

達成できたのは、少数でした。

私もやってみましたが、全くできません。

そもそも、脣を震わせることができませんでした。

音は振動ですから、これができないと音が出ないのでしょう。

その後は、パート別に分かれての練習。

音楽室だけでなく、空き教室を使用して練習します。

楽器用の飛沫飛散防止マスクも着用しています。

仲間と教え合いながら、確認し合いながら。

一方の陸上部は…

校庭に集まりましたが、小雨がパラついたため、

体育館で運動することになりました。

こちらも基礎練習。

柔軟性は、どの競技でも必要です。

フロアでは、フォーム固めの練習です。

4年生は、慣れるまで苦労するかもしれません。

これからの練習で、どれだけ上達するか楽しみです。

基本が大切。地道に確かめながら頑張ってほしいものです。

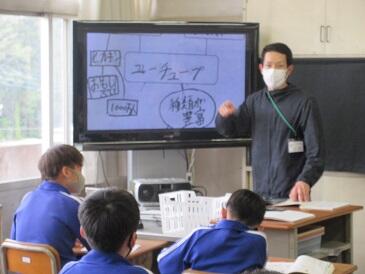

学習参観

様々な制限付きではありましたが、

ようやく学習参観の実施ができました。

2年ぶりでしょうか。

校庭や特別教室での授業を入れ、

なるべく参観者が分散するようにしました。

ICT活用している学級もあったため、

実施に使用しているところを見てもらうことができました。

テラスから参観した方々も、

間隔をきちんと確保していただけました。

子どもたちの様子だけでなく、

新しい職員の顔を覚えて頂くよい機会でした。

1年生は、いつもと違う雰囲気を敏感に察していました。

テンション高めでしたね。

はりきっちゃったかな?

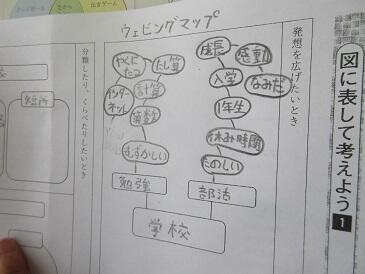

考え方を広げる(6年)

6年生は、考え方を広げたり

気付きを得たりするための方法を学んでいました。

自分の考えを整理するときにも使えます。

ウェビングや概念構成図ともいわれます。

自分の考えやつながり方を

友だちの考えやつながり方と比較したりしていました。

はじめの言葉から、どのように広げていくのか。

それぞれの考え方が見えてきます。

学校から「勉強」と「部活」が出ていますね。

2階層目を見てみると…

「勉強」は『難しい』ですが、「部活」は『楽しい』ですね。

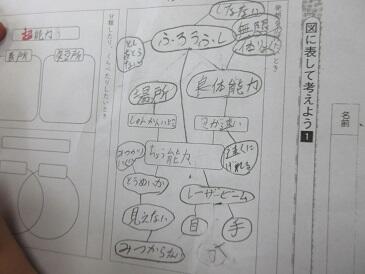

「動く」から始まっています。

上段には生き物が、下段には無機質なものが。

これは意図的に分けたのかな?

男子はスポーツ系が多かったかな。

男女ともに挙げていたのは、動画の配信者ですかね。

中には「超能力」というものも。

不思議なことに惹かれる時期ですからね。

考える楽しさや、考え方そのものを身につけてほしいですね。

書写(4年・5年)

書写は、学年別で教頭と教務主任が担当しています。

まずは、4年生。

「花」を書くようです。

今日は、点画の筆使いについて学習しています。

筆使いによって、字形の印象は大きく変わります。

まずは、筆の持ち方から確認しています。

ここが基本ですから。

5年生の方はどうでしょう。

「草原」です。

1学年上がるだけでスタート題材が難しくなります。

まず学習していたのが、始筆と終筆の筆運び。

意識していなければ、まとまりを感じない文字になります。

「できるかな」と言いながら練習しています。

しっかり意識して書いていますね。

どちらも集中していました。

毛筆の授業は、文化的側面だけではく

漢字練習以上に字形を意識する機会です。

このような機会は、必要だな、と思います。

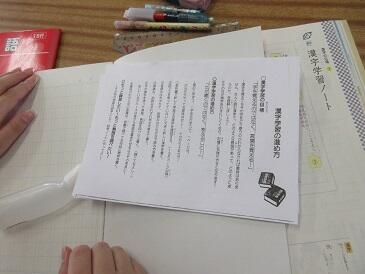

オリエンテーション(5年)

何を学ぶのか

なぜ学ぶのか

どのように学ぶのか

これらの動機付けはとても大切です。

5年生の場合を覗いてみましょう。

1組では、漢字学習の進め方を行っていました。

漢字の学習は、当然、低学年と同じはずがありません。

担任が、漢字学習の手順とポイントを丁寧に解説していきます。

高学年では、字形を繰り返すことよりも

語彙の力を高めることに重点が置かれます。

意味が説明できない熟語は調べるようになっていますね。

この学年のよいところは、納得すると

「あー、なるほど!」と声をあげるところ。

きちんと聞いている証拠です。

2組は、家庭科のオリエンテーションでした。

5年生になって初めて学ぶ教科です。

ページをめくる音が聞こえてきます。

家庭科学習の進め方をじっくりと読んでいます。

今年は調理実習ができるといいね。

担任は、

「教科書を学ぶだけでなく、学んだことを

家や自分の生活で活かすことこそが大切」

と、まとめていました。

これは、家でのお手伝いが期待できるかもしれませんね。

はじめての~(2年)

2年生は、音楽室で音楽を学習しています。

音楽室の学習にも慣れてきたかな。

後ろの席の子に聞いてみると…

「(自分が)大きくなった気分」

とのこと。なるほど。

場所が変われば、気持ちも変わりますね。

さて、音楽ワークがはじめて配付され、

みんな興味津々です。

まずは、名前を書くところから。

すると…

「先生、全部漢字で書けたよ!」

「ぼくも!」

「見てー!書けたよ!」

この辺りは昨年と変わっていませんね。

素直さは残ったまま。かわいいです。

今日の一番の盛り上がりは、

「え?え?」

「どうなってるのー!?」

動く黒板(五線譜の黒板と普通の黒板があるため)に

驚いていました。

なぜか、「すごーい!」と拍手が。

これには音楽担当も反応に困っていました。

「勉強、難しそう」

『大丈夫だよ、黒板が動くだけだよ』

不思議なやりとりでした。

ひらがな(1年)

ひらがなを書く学習が始まっています。

1年生の教材は、カラフルですね。

「『く』がつくものって何かな?」

「では、『つ』がつくもの分かる人?」

書くだけでなく、担任が声をかけていきます。

ここで、この時期の1年生「あるある」。

質問に対して「はーい!」と元気よく挙手するのですが、

指名して、いざ回答を言う時になると

「…」

様々な理由があると思いますが、

何より、「参加したい」のです!

ですので、担任も、

「あれ、忘れちゃったかな?

でも、元気よく手が挙げられたね」

と、声をかけていきます。

モニターを見る目も真剣。

授業への参加意識が、学級への所属感も高めていきます。

流れに乗れたかな?

入学式が終わって1週間。

1年生以外の学年にも落ち着きが見られます。

新しい学年、新しい学級に慣れてきたのでしょう。

「今年こそ!」「勉強をがんばるぞ!」など、

この時期は意欲が高いです。だからこそ大切。

音楽の学習もいつもどおり。

旋律の重なりを聞き分けようと、耳に集中していました。

今日は、少々肌寒いですが、体育も元気いっぱい。

間隔を十分にとって、基本の運動に取り組んでいました。

どこからか、カレーの匂いが漂ってきます。

1年生は、初めてのカレーかな。

お家で給食のカレーの感想を聞いてみて下さい。

はじめての給食(1年)

1年生にとっての初めての給食。

幼稚園は給食だったかな?お弁当だったかな?

給食当番さんが、白衣を着て頑張っていました。

汁物には職員が付きますが、

可能な限り、自分たちで準備をするようにしています。

事前に練習したせいか、なかなかスムースです。

静かに待っていますね。立派です。

配膳された子からは、

「おいしそー!」との声が。

他の子たちも興味津々です。

みんなで「いただきます」をします。

楽しみにしていた最初の給食ですが、

残念ながら、現在の状況から「黙食」です。

ですが…

みんな、よく食べていました。

魚のふりかけが人気で、ごはんをおかわりする子が多かったです。

笑顔とセットで「おいしい!」との声も。

これからの給食も楽しみにしていてね!

春陽の中での入学式

天候に恵まれた中で、いよいよ1年生を迎えます。

少し前まではビデオカメラでの撮影が多かったのですが、

最近は、スマートフォンでの撮影が多いようです。

保護者のみなさんもスタンバイ完了のようです。

いよいよ、新1年生の入場です。

仮担任に導かれて、拍手の中を歩いて行きます。

入学式の拍手が一番温かさを感じます。

全員が着席しました。

何よりも気温がある程度あったのでよかったです。

担任発表では、にんまりする子、不思議そうな顔をする子、

様々でした。大丈夫、みんなやさしい先生です。

その後の呼名では、手を挙げながら

大きな返事ができた子が多かったです。

式辞では、

・自分を大切にすること

・友だちを大切にすること

・あいさつを大切にすること

の3点を話しました。

あくびしたり離席したりすることもなく、

きちんと反応する子もおり、感心しました。

退場は、担任に導かれて教室まで行きます。

お父さん・お母さんを見つけると手を振る子も。

最後に記念撮影。

期待と不安が混ざりながら、しかも、不慣れな会場。

独特な雰囲気と緊張感ある空気の中、よく頑張りました。

月曜日が、より楽しみになりました。

令和4年度 着任式・始業式

令和4年度が実質的にいよいよ始まります。

登校途中から、いつも以上に子どもたちの声が聞こえてきます。

新年度への期待、新学級への関心、新担任への楽しみ。

いろいろとあるのでしょう。

そんな中で始まった着任式。

年度末に去られた職員よりも多い着任数に、

「わー、たくさん!」

と、素直な声が各所から聞こえてきます。

時短のため、代表あいさつは宮嶋教頭が行いましたが、

あいうえお作文風の発表を新たに着任する

先生方と示し合わせて行いました。

児童代表歓迎のことばでは、

柳沢小学校の自慢できる点を紹介しました。

それを着任者は、うなづきながら聞いていました。

着任する職員も、当然、どきどきしています。

代表児童の歓迎の言葉を聞いて安心したのでしょう。

そして、始業式。

何よりも子どもたちが楽しみにしているのは

やはり、担任発表でしょう。

学級名を告げると、子どもたちが

「はいっ!」と元気よく返事をしながら立ちます。

そして、担任名を告げると…

周りの子と笑顔で話したり、軽く飛び跳ねたり…。

担任も、そんな姿を見て安心したでしょう。

マスク越しであっても笑顔であることが分かります。

新年度の抱負は、児童代表の川崎さん。

昨年度から、本当に素晴らしいあいさつをすることができます。

聞いているだけで、周りの職員もやる気になります。

明日から、新体制で学校生活が始まります。

互いに早く慣れるよう、支え合っていきます。

修了式

今年度最後の登校日です。

どの学級も、少しそわそわしているように感じます。

「はあ、クラス替え楽しみ」

「うーん、嬉しいけれど、ちょっと不安」

などなど、子どもたちの声が聞こえてきます。

そのような中での修了式でしたが、

とても心に残ったのが、作文発表でした。

1年、3年、5年の各代表者が読み上げます。

出番前まで、とっても緊張していました。

1年生は、漢字練習に取り組み、全て覚えたこと、

苦手なマット運動の練習に励み、

アドバイスできるようにまでなったこと、

自分の努力した様子が伝わっている内容でした。

3年生は、『克己心』に関する発表。

自分に克つためのたゆまぬ努力と、

あきらめずにやり遂げる大切さを読み上げました。

朗読がうまい!読み方に表情がありました。

5年生は、児童会活動について。

自分自身ができることは何か、

何をやるべきなのか等についてまとめられていました。

先輩役員を心配させないよう取り組む決意を発表しました。

学年末休業に入ります。

できたこと、できなかったこと、来年度にがんばること。

「備えよ常に」

心の準備は必要です。

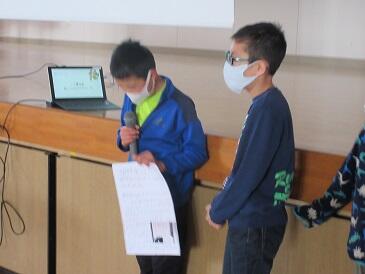

野田の偉人発表会(4年)

4年生が学習のまとめの一環として行った

「野田市の偉人」発表会を見に行きました。

体育館でスクリーンをはって、

プレゼンテーション形式で行います。

発表前から、4年生は早く発表したいようで、

顔はにこにこしていますが、うずうずしているのが伝わります。

戸辺織太郎、山中直治、関根金次郎、船橋随庵、鈴木貫太郎の

野田市にゆかりの深い5名を取り上げていました。

「よく調べたな、始めて知った」と、いうことも多く、

様々な資料を活用していた姿を思い出します。

まとめスライドだけでなく、画像や注釈等もあり、

4年生なりに聞き手を意識していることが伝わりました。

クイズを取り入れるなど、飽きない工夫もあります。

紙の資料を利用して強調するなど、

グループ毎の工夫が感じられました。

3年生や職員も発表会の見学に来ていました。

あるグループの感想が印象に残っています。

「『わたしたちの野田市』は、全体をまとめた要約です。

ここから興味をもったことを調べていったら、

驚きやはじめて知ったことがたくさんありました。」

教科書で終わらせず、関心があることを調べていく。

学ぶ楽しさや効果を体感したようです。

令和3年度卒業式

昨日から、天気のことだけが気になっていました。

何とか、雨だけは避けられました。

登校してくる6年生の表情が明るくて一安心。

曇天を感じさせない笑顔です。

学級毎に記念撮影をします。

いい顔で写っています。これだけでも安心できます。

さて、いよいよ卒業式!

保護者の皆様も着席し、後は入場を待つだけです。

そして卒業生入場!

担任の方が明らかに緊張しています。

卒業証書授与では、笑顔で受け取る児童が多く、

次のステップに進む準備ができていると感じさせました。

しっかりと目を合わせることから、自信を感じます。

式辞では、うなずきながら聞いていました。

卒業証書を受け取り、少しほっとしているようにも感じました。

卒業記念品として、写真に写っている国旗と

来客用スリッパ50足をいただきました。

いずれも、老朽化していましたので有り難いです。

大切に使わせてもらいます。

児童代表旅立ちのことばでは、地域の方を含め、

支えて下さった方々への感謝の思いが込められていました。

「努力することの大切さを学んだ」の一文。

中学校でも努力することを続けて欲しいと思います。

代表者が読み上げましたが、卒業生一人一人の思いです。

この写真だけでも、何だか一回り大きく成長したように感じます。

そして退場。

入場時よりも堂々としています。

巣立ちの意識が一人一人にあるのでしょう。

それぞれの担任から、一輪の花が贈られます。

担任の想いが込められた花。

一気に感情がたかぶります。

来賓のご臨席はかないませんでしたが、

保護者の皆様や教職員に見守られた卒業式でした。

最後の見送りの時も、

くす玉を割り、祝意の中で見送りを行いました。

いよいよ中学生。

大丈夫、君たちならば仲間と一緒に頑張れます。

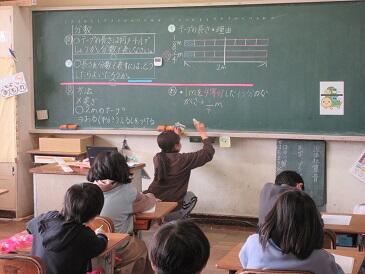

校内授業研究【算数】(3年)

今回の校内授業研究は算数です。

3年生で研究授業を行います。

今回も、ビデオ録画して、後に検討する形式です。

まずは、問題提示。

テープの長さを求めることを提示しますが、

「定規は使いません」と担任が伝えると、

「えー!」との声。

まずは、揺さぶり成功。

子どもたちの頭の中では、どう求めるかフル回転。

2mのテープを提示し、これを使って求めるよう説明します。

ペアごとに、問題解決開始。

等間隔に折ってみたり、印をつけたり…

各々が考え方を見出していきます。

重ねて何個分かを考えているようですね。

自分たちが見出した答えを説明していきます。

担任の予想通り、1/4mか1/8mかに分かれます。

ここがポイント。

それぞれの説明を聞き、正しい答えを見つけ出します。

数量関係は、比較的嫌われがちな学習ですが、

3年生の意欲的な姿からは、微塵も感じませんでした。

終始、明るい雰囲気でした。

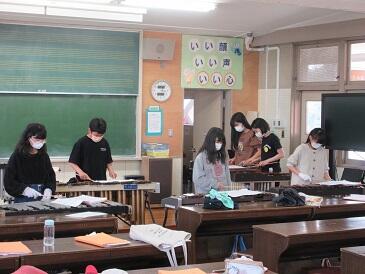

音楽で想いを伝えよう(6年)

今日は、6年生最後の音楽の授業です。

最後は、木琴・鉄筋・ハンドベル・トーンチャイムを用いた

「旅立ちの日に」の合奏でした。

音楽担当の安藤教諭が、これらのパートで行うために

独自に編曲をしたものです。

まずは1組。

まずは、パート毎に練習と最終確認。

最後の演奏を録音するため、緊張感が漂います。

そして、本番。

静かに演奏が始まり、繊細な音色が響いていきます。

最後まで集中した良い演奏でした。

安藤教諭が感想を聞いていくと、

「最後に合奏できてよかった」

「みんなと演奏できて思い出になった」

などの声があがりました。

担任の齋藤先生にも聞いたところ、いつもは、

「まだできるー!」「もっとできるー!」と

発破をかけることが多いのですが、今日は、

「…安藤先生、ご指導有り難うございました」

と、しんみり。感じ入るものがあったのでしょう。

続いて、2組。

こちらも、友だちと確認しながら仕上げをしています。

本番の演奏は、

メリハリの効いた演奏でした。

奏者に気持ちが入っているのが伝わります。

演奏後、1組同様に湯本教諭にも感想を聞いたところ、

「もう一度聞きたい。アンコールで」との回答。

その後、もう1度、演奏しました。

1組も2組も「味」がある演奏で良かったです。

録音したものは、明日以降に校内放送する予定です。

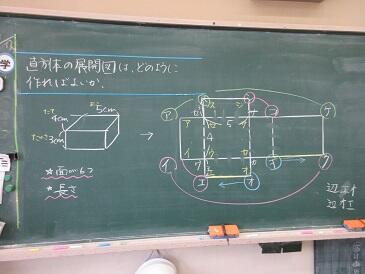

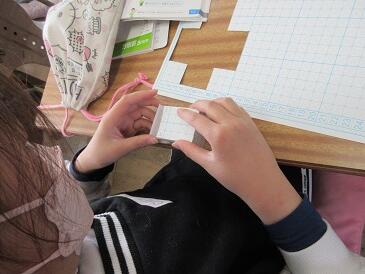

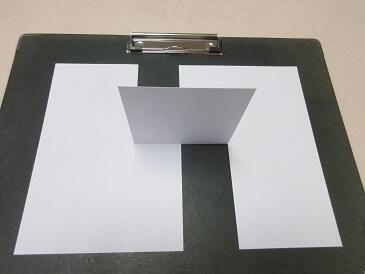

展開図(4年)

算数の中で、工作用紙を切っています。

箱を作りながら、頂点の重なりを考えるようです。

この活動は、実際に動かしながら確かめることが大切。

PCでも教材がありますが、やはり手を使うことが必要です。

念頭操作(頭の中で動かす)は難しく、

見て・触って・動かすことで理解できることは多いです。

頂点の重なりがどうなるかは、つまづきやすいところです。

数字や文字を振っておくことで、確かめられます。

確かめたら…

別の形の展開図でも試してみます。

こうして繰り返すことで、法則を見出していきます。

頭の中で動かすことは難しいと書きましたが、

例えばコレ。

1枚の紙からできているのですが、

どう切ったか分かりますか?

でも、手に取ってみると、瞬時に、

「あ~。」っとなります。

やはり操作活動は大切です。