庄和地区公民館

市民大学「見学:造幣局さいたま支局」

11月2日は社会学科財政講座として、「造幣局さいたま支局」の見学です。造幣局は明治4年(1871年)に近代国家として貨幣制度を確立するために、明治新政府によって大阪を本局として造られました。さいたま市には、2016年に豊島区から移転してきました。この日の見学には22名が参加しました。

まず、さいたま造幣局の業務の多さに驚きました。ただ貨幣を作るだけでなく、勲章・褒章の製造、金属工芸品の製造、貴金属製品の品位証明などなど、その業務は多岐に渡っています。

貨幣の製造工程や勲章の職人さん(?)による手作業等は、見学通路からガラス越しですが、見学できました。

記念通貨は昭和39年の東京オリンピックが始まりで、今日までに170近い貨幣が発行されているそうです。特に今年は天皇陛下御在位30年記念貨幣として、壱萬円と五百円の2点セットをプルーフ加工して(収集のための貨幣として、特別な加工を施こす)、14万円で発売されます。見学の時の案内の方のプルーフのセールストークが、やけに耳に残ってしまいました。

併設されている博物館では、大判・小判・古銭や、今までの貨幣・記念貨幣・勲章等が展示されています。特に大勲位菊花章頸飾の細工は、とてもすばらしいものでした。オリンピックの金・銀・銅のメダルは身近に感じられます。

体験コーナーでは、千両箱の重さを実感できます。盗賊が千両箱を軽々盗む姿が目に浮かびましたが、この重さ(20Kg)では、「そんなバカなと・・・」。

記念貨幣はその年の出来事を認識し、改めて歴史を感じました。また当たり前に使っている貨幣の仕組みや偽造防止の技術には頭が下がります。

心に残る一日でした。

しょうわ塾「折り紙でつくろう!正月飾り」

平成30年11月6日(火)しょうわ塾「折り紙でつくろう!正月飾り」を実施しました。「しょうわ塾」は、春日部市生涯学習市民推進員庄和地区の皆さんと庄和地区公民館が企画実施しています。

講師・スタッフは、中央公民館で活動をしている折り紙サークル「めだか」と「あやめ」の皆さんです。

参加者は、男性4名・女性15名の計19名でした。豪華な飾りと丁寧なご指導に、皆さんの満足度95パーセントという高い評価をいただきました。

今回は、ご夫婦での参加が二組ありました。

「主人の方が几帳面で、綺麗に折れるのよ。」とは奥様のお話です。

参加者の声

「先生やたくさんのスタッフの方々が、とても親切で助かりました。」

「正月かざり、豪華で素敵でした。」

「大変ていねいに教えてくださいました。ステキな鶴が出来上がり、嬉しく思います。」

「大変充実した時間が過ごせました。大満足です。ありがとうございました。」

中央二羽が今回の作品

周りは講師作の様々な鶴

皆さん手作りの正月飾りで、よいお年をお迎えください。

庄和地区公民館では、これからも皆様に喜んでいただける「しょうわ塾」を実施して参ります。お楽しみに。

平成30年度庄和地区体育祭写真展 開催中!

正風館1階 ロビーにて平成30年度庄和地区体育祭写真展を開催しています!

正風館へお越しの際は、ぜひご覧ください。

なお、平成30年12月19日(水)まで展示の予定です。

中学生社会体験事業 3日目

11月9日(金)、本日は3日間の社会体験事業の最終日でした。

最初に利用者の方へ部屋の鍵の受け渡しをし、その後午前中は正風館を利用しているサークルの見学と体験を行いました。

人形劇くれよん

和峰会

さわやか太極拳

詩吟金曜サークル

中学生は、サークルの皆さんと楽しく、はじめての体験をする中で、公民館はいろんなことができるんだと実感していたようでした。

ご協力いただきましたサークルの皆さん、ありがとうございました。

午後は、図書コーナーの図書整理を行いました。作業も2回目なので手慣れた様子でした。

最後に3日間を振り返り、社会体験事業は終了しました。

中学生のお二人とも、お疲れさまでした。

今度は、正風館に遊びにでも来てくださいね。

中学生社会体験事業 2日目

最初に利用者の方に部屋の鍵の受け渡しを行いました。

続いて1階ロビーにある図書コーナーの本の整理を行いました。

大量な数の本の並べ替えと本棚の清掃お疲れさまでした。

明日は最終日ですが引き続き社会体験頑張ってください。

中学生社会体験事業 1日目

午前中は、利用者への部屋の鍵を受け渡すことや正風館駐車場とその周りの歩道の落ち葉掃きやゴミ拾いを行いました。

午後は体育祭等で使用したビニールシートの清掃や印刷機の使用簿の作成をしました。

集中してまじめに取り組んでいたおかげで予定より早く作業が終わりました。本日は大変お疲れさまでした。

また、明日(8日)明後日(9日)とありますのでよろしくお願いします。

市民大学「ユニカール」

ユニカール初体験の女性のレポートです。

***

ユニカールの名前も知らず勿論ゲームの内容、ルールも全く知らずに参加。カーリングに似ていて室内のシートの上を、ストーンを滑らせるゲームと聞き簡単に考えていましたが、いざ練習を始めるとなかなか思うようにラインまで届きません。4・5回投げると肩や腰が痛くなるやら・・・、みなさんに投げ方を教えて頂きどうにかこうにかサークル内にも届くようになり、少しずつ楽しくなったところで、いざ本番!

みんなが見守る中を フォームが決まってる!

私たちAグループは17期2名(男性、女性各1名)と卒業生(男性)1名の3名。私を除いて2人は経験も豊富でとても上手。下手な私も投げ方を教えてもらいカバーをしてもらいました。3試合の結果なんと2勝1敗、そしてBグループとの3位決勝戦へと進み、5対4の1点差で私たちの勝利でした。

青、黄色、どちらが勝ちか? 判定を見守る・・・

賞品も頂き私にとって初めてのユニカールは、心地よい疲れと同時に楽しい講座となりました。終わってから指導員の方から、「上手になったね」褒めて頂き最高の一日でした。

賞品を手にする優勝チーム

16ミリ映画上映会のつどい

10月16日(火)正風館1階 大ホールにて

16ミリ映画上映会を開催しました。

午前の部は「鉄道員(ぽっぽや)」

午後の部は「ホタル」

を上映しました。

午前の部の開始直後に音響トラブルがあり中断しましたが、調整後直ちに再開いたしました。

ご来場の皆さまにはご迷惑をおかけしまして大変申し訳ありませんでした。

午前は52名、午後は98名が来場されました。

今年度は今回の上映で終了となります。

来年度も今年度と同様に開催する予定です。

詳細等につきましては公民館だより「しょうわ」などにて

お知らせいたします。

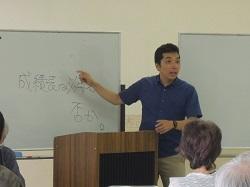

市民大学「身近なところにあるコンピュータと人工知能」

はじめに講師の方が身の回りのコンピュータについてどのようなものがあるのかということを学生に聞いたところ、パソコンやスマートフォンといった代表的なものが挙がりました。でもよく考えてみると、洗濯機やエアコン、電子レンジや車など、気が付けば生活の一部になっている製品、これらのものもすべてコンピュータが組み込まれていて、身近にあることがわかりました。

次にコンピュータの仕組みを教えていただきました。パソコン内にあるプロセッサで計算をし、またメモリで記憶し処理をしていることがわかりました。

ここまで生活に便利で簡単に使えてしまうコンピュータですが、便利なコンピュータもプログラムがなければ、ただの箱になってしまいます。プログラムとは手順書のことでコンピュータにやらせたいことをコンピュータ向けの言葉で細かく指示する必要があります。例えば料理で説明するなら、火で焼くといった動作でもコンピュータの場合、食材は何、量は何グラム、火の強さはどのくらい、そして焼いたものがどうなれば終了するのかなど事細かに決める必要があります。こういった沢山のプログラムを設定することにより、ようやくコンピュータとして機能することがわかりました。

最後に講師の方は人工知能は今後も進化して、より生活に関わっていくのではないかと話されて、この講座を締めくくりました。

庄和地区体育祭(開催)

本日、10月7日(日)8時30分から、庄和総合公園多目的広場にて「庄和地区体育祭」を開催します。

皆様お誘いあわせのうえ、ご来場ください。

なお、自由参加種目もございますので、ぜひご参加ください。

庄和地区体育祭実行委員会 事務局

市民大学「おとなの『道徳教室』-小学校『道徳』教材のおとな読みー」

学習指導要領の一部改正により、道徳は「特別の教科」になりました。道徳の教科化により、小学校や中学校などでは「読む道徳」から「考え、議論する道徳」の授業づくりが行われています。

この講座は、文教学園の野島理事長を講師に迎え、「道徳教育の変遷」と「道徳教育の今」を知り、小学校で使用する道徳教材を用いてグループワークを行いました。

冒頭の講義では、道徳教育で使用する教科書は、主に4つの視点を持った内容を構成しているとのお話がありました。

1.主として自分自身に関すること

2.主として人との関わりに関すること

3.主として集団や社会との関わりに関すること

4.主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること

これらの視点から、「マイルール」や「星野君の二るい打」などの4つの教材について、市民大学事務局の女性が小学生にやさしく語りかけるように朗読した後、各グループで自由に話し合いました。

「マイルール」は、電車やバスの座席を「席を必要としている人」に譲ることについての考え方を議論する教材です。

「元気な人は座席に空きがあっても座らない」、「元気な人も座席に空きがあれば座り、席を必要な人が来たら譲る」という考え方はどちらもよいように思えますが、一人ひとりどのように思ったか、こんな状況だったらどうするかなど、考えを語り合いました。

「星野君の二るい打」は、星野君が「バントで岩田君を二塁へ送る」という監督からのサインを破ってヒットを打ったことに対して、議論する教材です。

「野球はただ勝てばいいわけではなく、チームワークの心を養うものだ」という監督の考えを無視した星野君について、自分だったらどうするか、結果的に星野君のヒットでチームが勝ったことについて、監督の指示はこれでよかったのかなど、話し合いは大盛り上がり・・・グループワークを延長して、活発な意見交換を行いました。

グループでの話し合いの後は、講師から、道徳教材の「読み方の参考」として、教師用指導書にかかれていることの紹介や多くの視点を持った感想が述べられました。

「ともに考え、議論する」という根幹には、「答えは1つではない」ということが尊重されていることを感じました。

小学校学習指導要領解説によると、「道徳は全教育活動を通じて行う道徳教育の要であり、その授業を公開することは、学校における道徳教育への理解と協力を家庭や地域から得るためにも、極めて大切である」とあります。

今回の、おとなの『道徳教室』は、道徳教育のあり方を踏まえて、小学校で行われる道徳教育についての理解を深め、こんな考えもあるよね、ほかの人はどう思ったかなと、お互いに話し合うことの必要性を再認識できた講座になりました。

市民大学「生活学科ボランティア講座」

夏休み明け、最初の講座は2週にわたる「生活学科ボランティア講座」です。第1回目は9月7日、宇都宮大学教育学部・陣内雄次教授による「社会変革の力としてのNPOとボランティア」でした。人口減少、超高齢化社会、少子化という社会的転換点にある現在、従来の行政に頼るだけでなく、住民自らが主体となり行政に参画・協働していく、あるいは補完してことが重要と説かれました。

ボランティアの神髄は、「自ら望んで、他人・社会・自然のために良いことを、自分の出来る範囲で行うこと」です。NPOはボランティアと同じ目的ですが、個人ベースでなく組織として課題に取り組みます。組織運営のため有償サービスとなりますが、収益を目的としていません。春日部市には50ものNPO法人が登録されています。

2回目のボランティア講座は、9月14日、「庄和のボランティア活動の事例」と題して卒業生も受講できる公開講座として行われ、3つの事例が紹介されました。

事例1は、『地域に絆を紡ぐ「寺子屋」の生い立ち』と題した、宗廣亮氏のお話です。

寺子屋は南桜井小学校で2005年に始まったボランティア活動です。家庭と学校と地域をつなぎ、健全な感性を持つ子供の育成を目指しています。地域に住む人生経験豊かな大人たちが、運動、料理、科学、囲碁・将棋などを通じて子どもたちと触れ合います。この活動に当初から参加されている7期の清水朝子さんからも活動の紹介がありました。

事例2は、『自治会活動と新宿新田区防犯パトロール隊』と題した、楳原勝幸氏(11期生)のお話です。

防犯活動では次の4つを行っています。

①小学生の登下校時の見守り

②青色防犯パトロール・カーでのパトロール(年間30日)

③徒歩による町内パトロール(区内を6班に分け毎月2~4回)

④市内防犯情報の回覧(毎月2回)

これらの活動で犯罪件数減少の効果は数字では把握できないが、防犯パトロールを実施したもう一つの狙いである「地域のコミュニケーションを深める」の点では確実に効果を上げているとのことでした。

事例3は、『「NPO法人庄和ふる里を守る会」の活動』と題した、菊池重雄氏(10期生)のお話でした。

この法人は2005年に市民大学の学生・卒業生のボランティア活動として始まりました。庄和地区の農村公園・庄内悪水路・桜並木の自然環境保全を地道に続け、2016年にNPO法人として認証されました。法人となることで企業・団体からの支援も受けられ、「庄和道の駅さくら公園」を中心に定期的な活動(除草、排水路のゴミ収集、害虫駆除)、独自のイベント(桜まつり、花植え、講習会など)を開催し、活動の範囲を広げています。

2週にわたる講座が終わった後、ボランティア、NPOへの参加状況について学生に緊急アンケートを行いました。回答者15名(男性8名、女性7名)。

・ NPO団体に所属:5名(全員が庄和ふる里を守る会)

・ ボランティア団体に所属:2名(高齢者支援、平和フェスティバル実行委員)

・ NPO、ボランティア団体の両方とも未加入:8名(男性5名、女性3名)

未加入の8名に自治会・地域などのボランティア活動に参加しているかを問うと、ボランティア活動はまったく未経験という回答が3名でした(すべて男性!)。

教養講座「これだけは知っておきたいインターネットとの付き合い方」

講師に株式会社ラック、サイバー・グリッド・ジャパン ICT利用環境啓発支援室リサーチャー・チーフの落合博幸氏を迎え、サイバー犯罪の情勢等を事例をもとに紹介し、その対策について学びました。

また詐欺サイトの見分け方についても、アドレスバーに鍵マークがない、URLの最初が「https://」でないものは、詐欺サイトである可能性が高いなど詳しく教えていただきました。

参加者の方からも「大変参考になった」、「非常にわかりやすかった」、「勉強になりました」など、大変好評でした。

次回は11月10日(土)ITコーディネータ、IPAセキュリティープレゼンターの西郷圭一氏を講師に迎え、

「デジタル遺品安心してスマホ、パソコンを遺せますか?」を行います。

申込みは、10月8日(月)から正風館窓口または電話で受け付けます。参加費無料ですので、ぜひご参加ください。

市民大学「ディベート体験講座」2

ディベートの3回目の講座(7月27日)は、作戦タイムです。

各チームは主張を繰り広げる論旨と、相手チームの予想される主張に対する反論、そして論戦を戦わせた後のまとめとなる最終弁論に頭をひねります。ホワイトボードに各メンバーの意見を書いて議論するチーム、付箋に各メンバーが思いつくままの意見を書き込んで、大きな主張にまとめていくチームと、やり方は様々です。2時間の講座時間を延長して、各チームは決戦に備えました。

ディベートの4回目の講座(8月3日)はいよいよ決戦です。

この日はOB・OGの方を対象にした公開講座で、10数人の卒業生が学生の論戦を見守り、厳正なジャッジを下してくれます。

第1試合は、「一定の年齢になったら運転免許は強制的に返還させるべきか、否か」

賛成派のチームは、高齢者の運転は危険だ、危険な手段を使ってまで利便性を求めすぎる、個人が車を持たなくても生活が維持できる社会を築くべきだ、と主張しました。これに対し反対派は、文明は利便性を求めて進歩してきた、自動車を活用して生活するのは当然、高齢者でも安全に運転できる車両の開発に力を注ぐべきだ、と主張しました。

論戦の結果、判定は反対派(返還させるべきではない)が大差で勝利しました。

第2試合は、「コンビニの24時間営業は必要か、否か」

賛成派は、コンビニはなんといっても便利、深夜でも営業しているので町が明るく安全になる、何か危険なことがあった場合の駆け込み場所になると主張しました。これに対して反対派は、24時間営業は電気代など資源の無駄使い、従業員の勤務が過酷、そもそも真夜中にどれほどの人が買い物に行くのか、と主張しました。白熱した論戦が続き、判定は・・・。何と1票差で賛成派(24時間営業は必要)が勝利しました。

対戦後に観戦していたOGの方に感想を聞くと、「コンビニでの論戦は10年前にもやり、私のチームの賛成派が勝利しました」とのこと。10年経っても論戦のテーマと自分のチームの勝敗を覚えている・・・。ディベート講座はそれ程強烈な印象を残す講座のようです。

市民大学「ディベート体験講座」1

ディベートとは特定のテーマについて、肯定・否定の二組に分かれて行う討論です。

流れとしては、最初に肯定・否定それぞれの意見を主張し、その後相手チームに尋問をして、それをふまえて最終弁論(主張のまとめ)を発表したのち観客のジャッジにより勝敗が決まります。

今回は8月3日(金)の本番へ向けてディベートを行うのに大切なことについて学びました。

青山准教授は

・テーマの問題について様々な視点に立って考えること。

・情報を適切に収集・整理しそれをもとに議論すること。

・自分の主張を客観的かつ魅力的に伝えること。

・相手の主張をきちんと聴き、相互に議論を深めていくこと。

の4つが大切で、「勝敗にもこだわってほしいがそれよりもプロセスが大事だ。」と言っていました。

その後、学んだことをふまえて「市民大学に成績表(通信簿)は必要か、否か」で練習をしました。「モチベーションが下がる」や「やる気につながる」などたくさんの意見が出されました。

後半は、本番と同じ班に分かれて「小学生にスマホを持たせるべきか、否か」でディベートを行いました。班で肯定・否定の意見を出し合い、グループとしては賛成か反対かを発表しました。

本日の講座を通して学生達はディベートのコツをつかめているようでした。

7月20日(金)「ディベート体験」の2回目を行いました。

今回は、本番のディベートで討論するテーマ決めです。

前半は各班で話し合い、どんなことをディベートするか意見を出しました。

その結果、第1試合は「高齢者は一定の年齢になったら強制的に運転免許証を返還させるべきか否か」に、第2試合は「コンビニの24時間営業は必要か否か」に決まりました。

後半は班に分かれて作戦会議をしました。

次回、7月27日(金)に各班で改めてディベートの作戦会議を行い、

8月3日(金)はいよいよ本番です。

庄和地区公民館まつりを開催します!

平成30年9月1日(土)・2日(日)、正風館にて、「2018庄和地区公民館まつり」を開催します。

舞台や展示では、庄和地区で活動している皆さんの日ごろの成果を発表します。

また、ランチタイムロビーコンサートや休憩室の演芸では、様々な楽器の演奏、催しの披露があります。

わんぱく広場では、アートバルーンやむかし遊び、折り紙の体験など無料でお楽しみいただけるコーナーや、かき氷や駄菓子などの販売を行います。

詳細については、公民館だより8月号をご覧ください。

公民館だより8月号(1-2ページ).pdf

ご家族、友人お誘いあわせのうえ、正風館へ遊びに来てください。

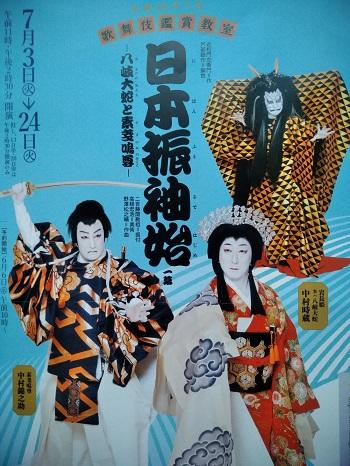

市民大学「歌舞伎鑑賞」

7月6日の古典芸能鑑賞講座は、国立劇場での歌舞伎鑑賞でした。

古典芸能鑑賞講座は、毎年行われる講座で、普段なかなか触れる機会のない古典芸能を、ナマで鑑賞することができます。昨年は文楽(人形浄瑠璃)を国立劇場小劇場で、一昨年は能を国立能楽堂で鑑賞しました。

今回の公演は、歌舞伎の初心者を対象にした「歌舞伎鑑賞教室」で、高校生の団体と一緒の観劇になりました。

最初のプログラムは「歌舞伎のみかた」です。

若手俳優の坂東慎吾から、舞台構成(上手、下手、花道、すっぽんなど)、音楽(上手の高い台(床)の上で演奏される義太夫と三味線、下手の簾の中で効果音として演奏される太鼓、鼓、笛)などの解説がありました。

続いてのプログラムは「日本振袖始(ふりそではじめ)」で、素戔嗚尊(すさのおのみこと)の八岐大蛇(やまたのおろち)退治の話です。

【主な登場人物の紹介】※ 役・・・演者 で記載しています。

岩長姫(いわながひめ)(八岐大蛇の化身)・・・中村時蔵

素戔嗚尊(すさのおのみこと)・・・中村錦之助

稲田姫・・・「歌舞伎のみかた」の解説を務めた坂東慎吾

ストーリーは、岩永姫(八岐大蛇の化身)が、自分より美しい稲田姫(素戔嗚尊の恋人)に嫉妬し、いけにえに差し出させ、丸呑みにします。それを素戔嗚尊が助け出すというアクション・ドラマ。頭が8つある八岐大蛇は8人の役者が演じ、あるときは一列に連なり、あるときは8つに分かれて素戔嗚尊と戦いを繰り広げる、立ち回りが見どころとなっています。

題名の「振袖始」は、八岐大蛇のいけにえになるとき、稲田姫の袖に、一振りの名刀を隠し持たせたことが由来だそうです。

劇場に飾られた八岐大蛇

さて観劇を終えて学生たちは春日部に戻り、食事会を開きました。

その他の感想には次のものがありました。

・イヤフォーン・ガイドがあったのでストーリーが良く分かった

・役者の声のとおりがすばらしい(もちろんマイクなしです)

・途中でちょっと眠くなった

国立劇場の緞帳

16ミリ映画上映会

6月20日(水)正風館1階 大ホールにて

16ミリ映画上映会を開催しました。

午前の部は「裸の大将放浪記」

午後の部は「典子は、今」

を上映しました。

午前と午後の2部構成による上映は、春日部市内で初の試みとなりました。

あいにくの天気にも関わらず、午前は62名、午後は59名が来場されました。

次回の上映会は10月16日(火) 正風館1階大ホールにて開催します。

今回と同様に2部構成で「鉄道員(ぽっぽや)」「ホタル」

を予定しています。

皆さまのご来場をお待ちしております。

庄和地区体育祭を開催します!

平成30年10月7日(日)午前8時30分から、庄和総合公園多目的広場にて、庄和地区体育祭を開催します!

雨天等の理由により開催できない場合は、10月8日(月・体育の日)に延期します。

区・自治会対抗種目、団体対抗種目のほか、当日参加できる事前申込不要の自由参加種目もあります。

ぜひ、ご家族やご友人をお誘いあわせのうえ、ご参加ください

子育てサロン「お楽しみ会」

「お楽しみ会」前半は、庄和図書館職員による手遊びと読み聞かせ、後半はNPO(リトミック研究センター認定講師)の栗岡一矛さんとヤマハ講師の西村範子さんによるリトミックでした。

初めは読み聞かせです。お話の途中に手遊びがあり、親子で楽しんでいました。

活発に動き回っていたお子さんたちも段々お話に夢中になり、聞き入っているようです。

リトミックでは体を使った遊びをしました。

ビニールシートの上にボールを乗せてシートの端を波打たせるとボールがポンポン飛び跳ねます。子供たちは、ばさばさと夢中でシートを揺らしていました。

栗岡さんと西村さんは、流行の曲や子供に親しみやすい曲などを演奏し、親子で楽しめた1日となりました。

当事業は、更生保護女性会のご協力のもと実施しております。

皆さまお忙しい中ご協力ありがとうございました。

次回は、7月19日(木)10時より3階講義室にて「リコーダーサークルむらさきはなな」さんとギターサークルの「レジェンド」さんに来ていただいてミニコンサートを行います。

申し込み不要です。ぜひご参加ください。