ほごログ

東部地区の交通ー交通の発展と三郷ー(三郷市立郷土資料館)

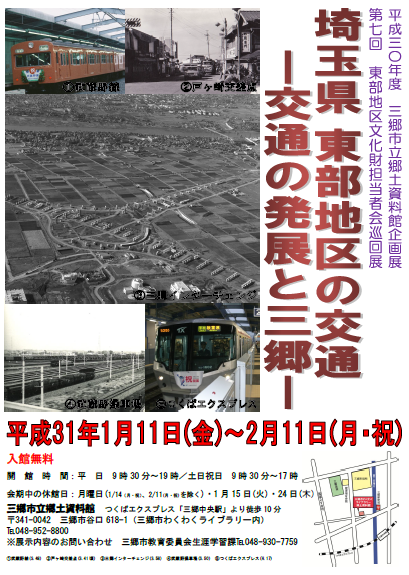

三郷市立郷土資料館にて、1月11日(金)から2月11日(月・祝)まで、「東部地区の交通ー交通の発展と三郷」が開催されています。

この展示会は、東部地区文化財担当者会の「東部地区の交通」巡回展の一つで、三郷市では、近世・近代からの河川・道路・鉄道による交通の歩みについて、実物資料・写真を用いて紹介しています。春日部市郷土資料館からも、内国通運(ないこくつううん)株式会社西宝珠花取扱所の半てんなどを貸し出しています。

常磐自動車道や東京外環道、つくばエキスプレスなど、近年も新しい交通が次々と整備されている三郷の交通の歩みを展示資料と共に学ぶことができます。みなさまお誘いあわせの上、ぜひお出かけください。

なお、東部地区文化財担当者会発行の研究報告書『東部地区の交通』(1,500円)は、残部が大変少なくなっております。購入ご希望の方は、春日部市教育委員会文化財保護課(土日は郷土資料館)までお問い合わせください。

<東部地区の交通ー交通の発展と三郷ー>

日時:平成31年1月11日(金)~2月11日(月・祝)平日:9時半~19時 土日祝日:9時半~17時

休館日:毎週月曜日(1/14(月・祝)・2/11(月・祝)を除く)、1月15日(火)、1月24日(木)

場所:三郷市立郷土資料館(三郷市谷口618-1三郷市わくわくライブラリー内)

※つくばエクスプレス「三郷中央駅」から徒歩約10分

入館料:無料

郷土資料館企画展「埼玉県東部地区の交通―交通の発展と三郷―」開催のお知らせ(三郷市立郷土資料館)

東中学校『新編図録春日部の歴史』ーその73

新校舎は木材をふんだんに使い、冷暖房を完備、太陽光発電と雨水利用の設備やミニコンサートが開ける「パティオ」という中庭も設置されました。

今年の1月3日に行われた箱根駅伝第9区には、平成25年に東中学校卒業で国士舘大学の石川智康選手が出場しました。

東中学校ブログ「卒業生が箱根駅伝を走ります」

No.148 東中学校新校舎落成式典が開催されました(国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP))

「教育施設の拡充」『新編図録 春日部の歴史』286ページ

郷土資料館利用のご案内

●休館日:毎週月曜日、祝祭日(月曜日が祝祭日と重なる場合は、火曜日も休館となります) そのほか、選挙投票日、施設点検日など臨時休館日あり

●入館料:無料

●アクセス

住所:春日部市粕壁東3-2-15(春日部市教育センター内)

電話番号:(048)763-2455

春日部駅東口(東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン)から徒歩10分

東北自動車道岩槻ICから国道16号線春日部・野田方面、「小渕」交差点を国道4号線東京方面へ、国道4号線「女子高入口」交差点を春日部駅方面へ、「粕壁小」交差点南東角。

駐車場は教育センターと共用。

グーグルマップ 春日部市郷土資料館

郷土資料館案内図

御産御祈目録『新編図録春日部の歴史』ーその72

南北朝時代の武将、春日部重行(かすかべしげゆき)は、建武記(けんむき)や後醍醐天皇綸旨(ごだいごてんのうりんじ)などの古文書にその名が登場することをこれまで紹介しましたが、今回の御産御祈目録(おさんおいのりもくろく)もその一つです。

御産御祈目録とは、天皇の妃が妊娠している期間に、その安産祈願のために行われる様々な祈祷を目録にしたものです。

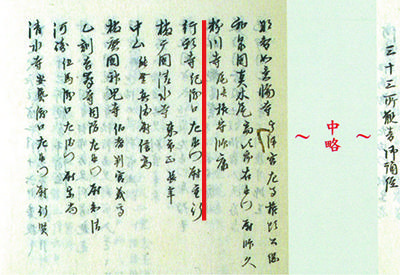

建武2年(1335)の御産御祈目録には、重行の官職名である「滝口左衛門尉」(たきぐちさえもんのじょう)の名が記され、後醍醐天皇の妃の安産祈願に、西国三十三所(さいごくさんじゅうさんしょ)第十九番札所の行願寺(ぎょうがんじ)に重行が派遣されたことがわかります。

行願寺は革堂(こうどう)とも呼ばれ、現在は京都市中京区(なかぎょうく)に所在します。南北朝時代は現在の上京区(かみぎょうく)にあたる場所にありました。

『続群書類聚』997巻 国立公文書館所蔵

「春日部氏と建武の新政」『新編図録 春日部の歴史』48ページ

御産御祈目録(赤線部分に「行願寺 滝口左衛門尉重行」とある

最近の郷土資料館

【その1】12月8日・15日・19日、市内の高齢者施設の皆さんが団体でお見えになりました。

展示室では、回想法ボランティア「ふれあい幸齢倶楽部」さんのご協力をえて、回想法に基づいた映像の上映をしていただきました。回想法と言うと、敷居が高く聞こえますが、簡単にいえば、高齢者の方に懐かしい物事を思い出して、話し合っていただき、活き活きとしてもらおう、という取り組みのことです。回想法の映像では、昭和30年代の県内の風景や国内で起きた主な出来事が紹介されました。

また、「くらしのうつりかわり」展で紹介している昔の道具を手に取って御覧いただきました。ご来館いただいたみなさんは、映像や懐かしい道具を御覧になり、楽しんでいただけたようです。「とても楽しかった」「この道具使っていたよ、懐かしい」などとご感想をいただきました。またのご利用をお待ちしています。

【その2】大学生の卒業研究の資料調査がありました。

日本工業大学の学生さんが、館蔵の木製の椅子・机の調査のため来館されました。

この学生さん、小中学校で戦前に使用された木製の椅子・机をテーマに卒業研究をまとめている方で、JIS(日本工業規格)が確立される以前の椅子や机に規格があったのかを原物の資料を測量しながら調べているんだそうです。

当館には、粕壁小学校の木製椅子・机、葛飾中学校の木製椅子が収蔵されていますので、調査していただきました。わずかな点数ですが、半日がかりで写真に撮り、丁寧に実測されていました。「児童の体型や安全性などに配慮して設計・製作されていたのではないか」と考察されていました。近隣の博物館の資料とも比較するそうなので、研究の成果、楽しみにしています。ちなみ、粕壁小の木製椅子・机は展示中ですので、いつでもご覧いただけます。

【その3】またまた、常設展示を一部更新しました。

今回は、近現代の市域の歴史について展示を一新しました。新たに設置したのは、「関東大震災と春日部」「近代の交通・流通」「ベッドタウンとしての春日部」の3テーマです。「近代の交通・流通」は、江戸川の舟運や鉄道関係の資料も展示しています。

先日、近隣にお住まいの方が、「久しぶりに立ち寄ってみましたが、少しずつ変わっているんですね!」と感想をもらしてくださいました。

日々かわっていく郷土資料館の展示室をぜひともご覧ください。

小渕河畔砂丘出土の須恵器大甕『新編図録春日部の歴史』ーその71

今回ご紹介する須恵器の大甕(おおがめ)は昭和31年(1956)に、小渕地区の小渕河畔砂丘(こぶちかはんさきゅう)の一部を崩す工事の際に発見されました。

口の部分の直径は33.8㎝、高さは54.6㎝と、空の状態でも一人で持ち運ぶには難しい大きさです。作り方や粘土の特徴から、古墳時代後期から奈良時代の初めに、群馬県方面で生産されたものと推定されています。

重要な点は、この頃作られた須恵器大甕が河畔砂丘の砂の中に埋まっていたことです。これは、小渕河畔砂丘の形成が開始された年代が奈良時代にさかのぼることを示します。

須恵器大甕は河畔砂丘の歴史を考えるうえで重要な意味をもつことから、平成21年に春日部市の文化財に指定されました。

春日部市の指定文化財「小渕河畔砂丘出土の須恵器大甕」(春日部市教育委員会サイト)

春日部市教育委員会『春日部市史第1巻 考古資料編』1986 577ページ

「古代の生活と文化」『新編図録 春日部の歴史』38ページ

平成最後のしめ縄づくり

紙垂(しで)をつくった後に縄ないをして、しめ縄をつくりました。

今回も例年参加している方が多く、初めての方も、筋がよく、あっという間に完成しました。

参加した小学2年生と年中さんの姉妹。お姉さんは一人で、妹さんはお母さんに手伝ってもらいながら立派なしめ縄を作り上げました。お正月にお父さん・お母さんの実家に里帰りして、両方のおじいさん・おばあさんにそれぞれプレゼントする、と話してくれました。お孫さんが作った立派なしめ縄をもらって、おじいさん、おばあさんは驚くのではないでしょうか。

よく考えたら、「平成最後」のしめ縄づくりですね。受講者の皆さん、「平成最後」のしめ縄で、「平成最後」の新年をお迎えください。

春日部実景父子が自害した法華堂の跡『新編図録春日部の歴史』ーその70

春日部実景(かすかべさねかげ)は、甲斐守(かいのかみ)など鎌倉幕府の要職をつとめた御家人で、幕府内の地位も髙かったものと推定されます。

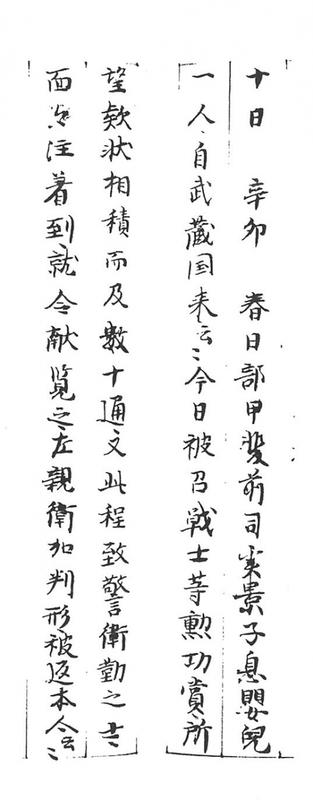

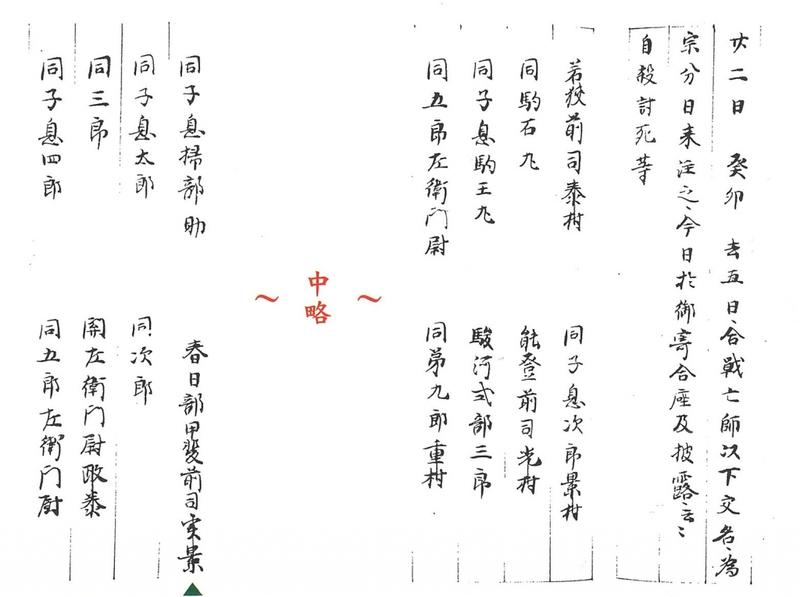

しかしながら宝治元年(1247)、有力御家人であった三浦泰村(みうらやすむら)が執権の北条時頼(ほうじょうときより)と対立し、宝治合戦(ほうじかっせん)が起こります。この際、三浦氏方についた春日部実景父子は、敗走した三浦氏一族とともに、法華堂(神奈川県鎌倉市)にあった源頼朝の画像前で自決しました。

『吾妻鏡』巻38 宝治元年6月10日条・6月22日条 国立公文書館内閣文庫

春日部市郷土資料館『中世の武士 春日部氏(夏季展示第35回展示図録)』2007

「下河辺氏・太田氏・春日部氏」『新編図録 春日部の歴史』160ページ

法華堂跡(源頼朝墓・神奈川県鎌倉市)

『吾妻鏡』宝治元年6月10日条

10日条には春日部実景の子どもが武蔵国で捕らえられ、鎌倉に到来したことが記される。

『吾妻鏡』宝治元年6月22日条

22日条には自殺・討死した武将の名前の中に「春日部実景」と子息「太郎」「次郎」「三郎」がみえる。

古文書勉強会の成果(その9)

今回は、延宝3年(1675)3月「神間村屋敷御検地御水帳写」(史料番号332)と文久2年(1862)3月「入置申一札之事」(史料番号42)を講読しました。

延宝3年「検地帳写」は、代官南條金左衛門による総検地の時に作成されたものであり、神間村にとっては、開発直後の慶安3年(1650)の検地に引き続いて2度目の検地になります。今回は、当村の屋敷地の持ち主や広さなどが記載されている屋敷分を読みました。以前、講読した慶安3年の屋敷地と比較すると、全体的に屋敷地の面積が拡大していること、高入れしていない藪地が屋敷地に付属していること、藪地は屋敷の面積を合わせると全体の4分の1程度であることが明らかになりました。おそらく藪地は屋敷林(防風林)のことと考えられます。事実上、村が成立した慶安3年から25年の間に、耕地の開発がすすみ、そこに暮らす人々が屋敷に屋敷林などを備えて、村に定着していったことがうかがえます。

また、参加者からは、他の村には「藪」があったのか、と疑問が投げかけられました。当日もお見せしましたが、神間村と同じ下総国葛飾郡庄内領の水角村の延宝3年検地帳(当館蔵)にも屋敷地に藪が付属しています。防風林をそなえた屋敷が点在する中川低地の農村の風景は、このころに形成されていったと考えられます。

ところで、みなさん、古文書を読むのに慣れてきましたが、その一方で「検地帳や人別帳は読みやすいが単調」という意見も出始めました。そこで、今回は続けて、一紙文書の文久2年(1862)3月「入置申一札之事」を読んでみました。この文書は、土地を質入れして金5両を借用したことを証明する質地証文について、その作成を十二月まで引き延ばすことを取り決めた文書です。以下、釈文です。

【史料番号42】

入置申一札之事

一、其御組合御水帳面傳左衛門名前屋敷畑

壱反歩、私義年来所持致居候処、追々

身上向不如意ニ罷成、勝手合を以親類相談仕、

此度貴殿江立而御無心申入、質地代金五両也、

不残御聞済被下、書面之金子證人立会、

慥ニ請取申処実証ニ御座候、然ル処我等勝手

合を以質地證文取極メ候儀は、当戌十二月

迄引延、就而は貴殿方ニ而御聞済被下質地證文

対談之通り期月ニ至り候ハヽ、貴殿方ニ而被仰

付次第無違変御組合一同我等ニ而相頼、質

地證文取極メ可仕候、若其節右地面二付

横合より少も変乱申もの御坐候ハヽ、加印

之もの引請急度埒明、貴殿江少も御苦

難相掛ケ不申、質地證文書替可申候、為後日

一札入置申処如件

庄内領神間村

出石地主

文久二年 文右衛門㊞

三月 親類

亀蔵㊞

源兵衛殿

前書取極メ対談仕候上ハ、当年より

公議様御年貢諸夫銭共貴殿方ニ而

御勤可被成候、依之奥書相添一札入

置申処如件

出石地主文右衛門㊞

親類

亀蔵㊞

源兵衛殿

次回の勉強会は、年をまたいで1月12日(土)14時~を予定しています。

原本をみながら、古文書を講読できるのは、春日部でたぶんココだけです。ご興味のある方のご参加をお待ちしています。

年末恒例の体験講座

この講座は、郷土に古くから伝わる風習についての理解のため、稲わらを細工して、正月飾りになるオリジナルのしめ縄をつくっていただくものです。受講者のみなさん、わらの扱いに苦労されながらも、立派なしめ縄を拵えていただけたようです。

講座では、はじめに、しめ縄に垂らす「紙垂」(しで)をつくり、その後、しめ縄をしばる縄をつくるため縄ないをしました。

そして、しめ縄づくり。郷土資料館でつくるのは「ゴボウジメ」と呼ばれる、わらを3つ編み状にしたしめ縄です。単純に3つ編みにするのではなく、3つ編みにするのと反対方向にわらをよりながら編み込んでいきます。

リピーターで毎年参加されている熟練の方は、一人で作ってしまいますが、皆さんには二人一組で協力してつくっていただきました。下の写真は、ご家族総出での製作の模様です。

家族で作ったオリジナルのしめ縄で、よいお年をお迎えいただけますよう、お祈り申し上げます。

郷土資料館のしめ縄づくり体験講座は、今週末12月15日(土)にも開催いたします。定員はわずかです。ご興味のある方はお早めにお申し込みください。