ほごログ

かすかべ弁、追加しました

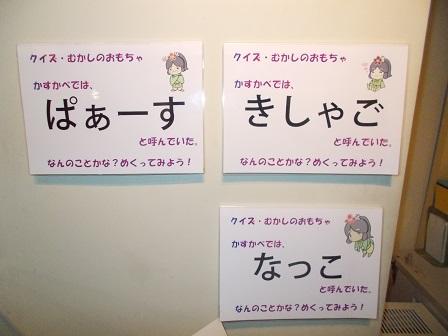

「ぱあーす」「なっこ」「つのんでろ」「あめんぼおー」「さんげし」…これらは何のことだかわかりますか?

郷土資料館の常設展示室の一番奥の壁展示に、「かすかべ弁」のコーナーがあります。

来館者の方々に割と好評のようなので、このたびパネルを補充しました。

また、くらしのうつりかわり展でも、昔のおもちゃを「かすかべ弁」で紹介しています。

言葉の意味はパネルをめくってみるとわかります。答えを知りたい方は、ぜひ郷土資料館にお越しください。

郷土資料館の常設展示室の一番奥の壁展示に、「かすかべ弁」のコーナーがあります。

来館者の方々に割と好評のようなので、このたびパネルを補充しました。

また、くらしのうつりかわり展でも、昔のおもちゃを「かすかべ弁」で紹介しています。

言葉の意味はパネルをめくってみるとわかります。答えを知りたい方は、ぜひ郷土資料館にお越しください。

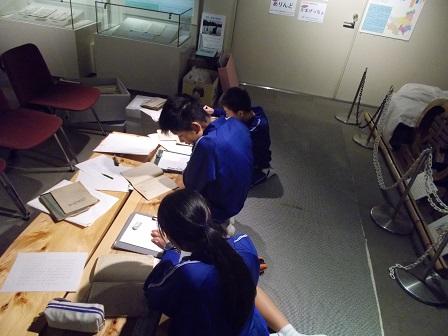

中学生に学芸員を体験してもらいました

11月7日~9日の3日間、春日部中学校1年生が郷土資料館のお仕事を体験しました。今回は、学芸員っぽい仕事(展示解説)の補助をメインとし、一般の団体見学のお客様には縄文土器や石器の説明、小学校の社会科見学では、昔の小学生の日記を解説してもらいました。

縄目の模様づけの実演(練習風景)

黒曜石の解説(練習風景)

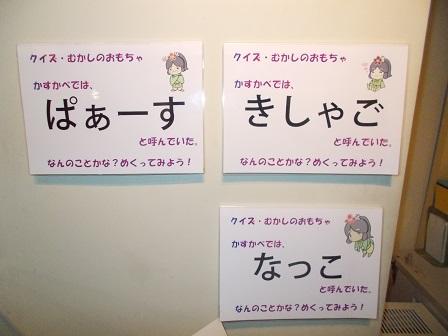

特に、時間をかけたのは、富多・宝珠花小学校の社会科見学のために準備した、昔の小学生の日記の紹介です。

見学の前におよそ1日かけて、郷土資料館所蔵の大正14年(1925)の宝珠花尋常小学校2年生のノートから、日記の記事を解読して、解説をつけてもらいました(実は人前でしゃべることよりも、この作業が学芸員!)。

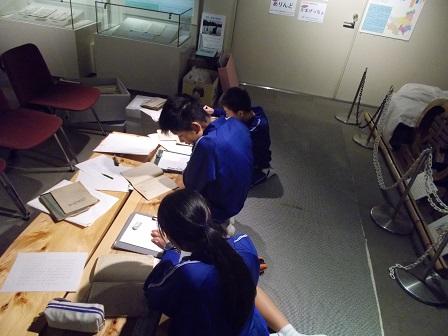

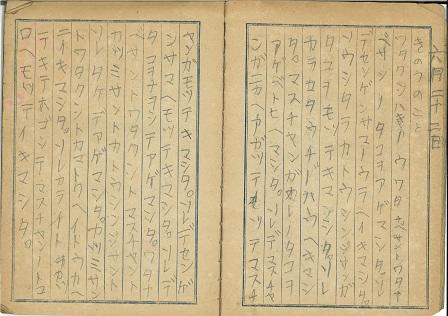

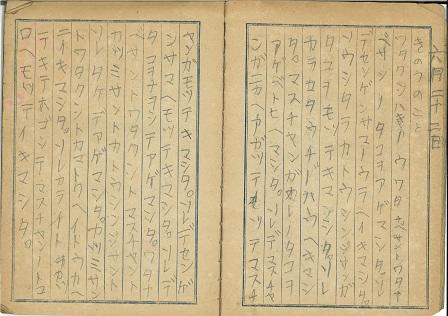

カタカナや旧仮名遣いに苦戦しながら、文字や意味を読み取ってもらいました。ちなみに、本文はこんな感じです。読んだなかでは、割ときれいなほうです。中学生は、昔の小学2年生の悪筆に苦戦していました…

さて、今や大凧揚げが有名な西宝珠花ですが、大正14年(1925)の小学生たちは日常の遊びとして凧揚げをしていたことが日記から読み取れます。さらに、「オレノタコヲアゲベ」といった当時の言葉遣いや、「センゲンサマノウラ」(浅間様=宝珠花神社)で凧揚げをしたこと、凧の糸を「カマトク」(釜徳)で買ったことなど、戦後の江戸川改修によって移転する以前の西宝珠花の町並みが子どもの目線で記されており、大変貴重な日記といえます。内容については大変興味深いので、またの機会に紹介したいと思います。

そして、本番当日。小学生と引率の先生方の前で解読した日記を読み上げて、90年前の地元の小学生のくらしについて紹介しました。

富多小・宝珠花小のみなさん、中学生の解説を真剣に聞いてくれました。日記の面白さが伝わりましたでしょうか。

中学生の皆さんは、いろいろ盛りだくさんで大変でしたでしょうが、郷土資料館の業務の体験を通じ、郷土春日部を再認識してもらえれば、うれしいです。

中学生の皆さんが解読した成果は、すべて紹介できたわけではありませんので、これから解読の成果を活用していきたいと思います。

春日部中学校のみなさん、3日間お疲れさまでした。

縄目の模様づけの実演(練習風景)

黒曜石の解説(練習風景)

特に、時間をかけたのは、富多・宝珠花小学校の社会科見学のために準備した、昔の小学生の日記の紹介です。

見学の前におよそ1日かけて、郷土資料館所蔵の大正14年(1925)の宝珠花尋常小学校2年生のノートから、日記の記事を解読して、解説をつけてもらいました(実は人前でしゃべることよりも、この作業が学芸員!)。

カタカナや旧仮名遣いに苦戦しながら、文字や意味を読み取ってもらいました。ちなみに、本文はこんな感じです。読んだなかでは、割ときれいなほうです。中学生は、昔の小学2年生の悪筆に苦戦していました…

さて、今や大凧揚げが有名な西宝珠花ですが、大正14年(1925)の小学生たちは日常の遊びとして凧揚げをしていたことが日記から読み取れます。さらに、「オレノタコヲアゲベ」といった当時の言葉遣いや、「センゲンサマノウラ」(浅間様=宝珠花神社)で凧揚げをしたこと、凧の糸を「カマトク」(釜徳)で買ったことなど、戦後の江戸川改修によって移転する以前の西宝珠花の町並みが子どもの目線で記されており、大変貴重な日記といえます。内容については大変興味深いので、またの機会に紹介したいと思います。

そして、本番当日。小学生と引率の先生方の前で解読した日記を読み上げて、90年前の地元の小学生のくらしについて紹介しました。

富多小・宝珠花小のみなさん、中学生の解説を真剣に聞いてくれました。日記の面白さが伝わりましたでしょうか。

中学生の皆さんは、いろいろ盛りだくさんで大変でしたでしょうが、郷土資料館の業務の体験を通じ、郷土春日部を再認識してもらえれば、うれしいです。

中学生の皆さんが解読した成果は、すべて紹介できたわけではありませんので、これから解読の成果を活用していきたいと思います。

春日部中学校のみなさん、3日間お疲れさまでした。

富多小学校と宝珠花小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

平成30年11月19日に富多小学校と宝珠花小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました。

春日部の移り変わりの展示品や、少し前のおもちゃや学用品・家庭で使われていた道具・農具を見ながら、生活の変化を理解していました。

社会体験事業で郷土資料館のお仕事をお手伝いしてくれていた中学生が、小学生の質問などに答えたり、千歯こきによる脱穀体験では補助をしてくれました。

駕籠の乗り心地はどうかな?

児童も先生も一緒に体験をしてくれました。

春日部の移り変わりの展示品や、少し前のおもちゃや学用品・家庭で使われていた道具・農具を見ながら、生活の変化を理解していました。

社会体験事業で郷土資料館のお仕事をお手伝いしてくれていた中学生が、小学生の質問などに答えたり、千歯こきによる脱穀体験では補助をしてくれました。

駕籠の乗り心地はどうかな?

児童も先生も一緒に体験をしてくれました。

11月11日(日)東中野の獅子舞が公開されます

11月11日(日)は、春日部市指定文化財である東中野の獅子舞が公開されます。年に一度の神社での公開です。ぜひ、皆さまお誘いあわせの上、お出かけください。

東中野の獅子舞

日時:平成30年11月11日 (日曜日) 午前9時~午後4時

雨天の場合は18日(日曜日)に順延

午前9時~正午は地区内を辻切り、午後2時から神社境内で奉納舞

場所:東中野香取神社(春日部市東中野366)

南桜井駅から徒歩30分

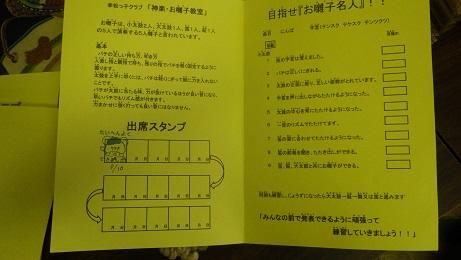

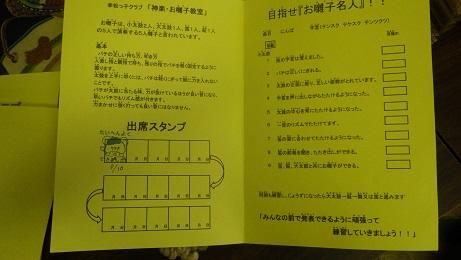

幸松小学校放課後子ども教室で「神楽・お囃子教室」の開催

幸松小学校放課後子ども教室「幸松っ子くらぶ」では、市指定無形民俗文化財を伝承する東不動院野神楽保存会による『神楽・お囃子教室』が本年で4年目を迎えました。

年を重ねるごとに子供たちの中でもすっかりと定着し、本日11月5日の練習では1年生から4年生の6人が参加しました。

△榎原さん、清水さんの指導のもと、タイヤでウォーミングアップ。

△3・4年生はすっかり熟練の「ニンバ」のお囃子を奏でることができます。また保存会の練習にも参加され、立派な後継者です!

△7月からは実行委員さんと鈴木会長さんの発案により、練習の記録が作成されました。回数と達成度が会長さんから記入されるため、練習後のサインも楽しみ。

次回は、保存会が揃えていただいた子供用の”神楽面”を被ることも企画されています。

実行委員会による子供の居場所作りと共に地域の皆さんの協働・連携により、伝統芸能の大切な後継者養成にも連動しており、引き続きの活動に期待しています!!

年を重ねるごとに子供たちの中でもすっかりと定着し、本日11月5日の練習では1年生から4年生の6人が参加しました。

△榎原さん、清水さんの指導のもと、タイヤでウォーミングアップ。

△3・4年生はすっかり熟練の「ニンバ」のお囃子を奏でることができます。また保存会の練習にも参加され、立派な後継者です!

△7月からは実行委員さんと鈴木会長さんの発案により、練習の記録が作成されました。回数と達成度が会長さんから記入されるため、練習後のサインも楽しみ。

次回は、保存会が揃えていただいた子供用の”神楽面”を被ることも企画されています。

実行委員会による子供の居場所作りと共に地域の皆さんの協働・連携により、伝統芸能の大切な後継者養成にも連動しており、引き続きの活動に期待しています!!

市内最古の住居跡ー坊荒句遺跡『新編図録春日部の歴史』ーその66

内牧地区の坊荒句遺跡(ぼうあらくいせき)では、平成4年(1992)と平成8年(1996)に、内牧公園をつくるにあたり、事前に発掘調査を行いました。調査した場所は、現在の公園の一番南側にある「林間アスレチック広場」にあたります。発掘調査では、約1万年前の縄文時代早期(じょうもんじだいそうき)の住居跡が8軒など、春日部市域では初例となる時代の生活の営みが発見されました。

特に縄文時代早期の住居跡は、いずれも台地の縁辺部に築かれ、住居跡の形は角が丸い長方形や楕円形(だえんけい)で、最も大きいものは長軸が約6mですが、大半は長軸約4m、短軸約3m程度と、縄文時代の住居の中では小型なものです。床面からは、焼けた土が広がる炉跡(ろあと)や、柱を立てるための柱穴(ちゅうけつ)などが確認されています。住居跡からは「撚糸文系土器群(よりいともんけいどきぐん)」と呼ばれる土器が発見されています。

坊荒句遺跡の縄文時代早期の住居跡は、春日部市内では最古の住居跡であることはもちろん、県内でも発見例が非常に少ないものです。これらの住居跡は、壊されることなく埋め戻され、現地で保存されています。

春日部市教育委員会「第二節 坊荒遺跡」『春日部市史第一巻 考古資料編』 1988

春日部市遺跡調査会『坊荒句北1.2次 坊荒句 立山遺跡』春日部市遺跡調査会報告書第4集 1995

春日部市遺跡調査会『坊荒句遺跡2次地点』春日部市遺跡調査会報告書第13集 2004

「縄文時代の生活」『新編図録 春日部の歴史』16ページ

坊荒句遺跡で発見された市内で最も古い時代の住居跡

特に縄文時代早期の住居跡は、いずれも台地の縁辺部に築かれ、住居跡の形は角が丸い長方形や楕円形(だえんけい)で、最も大きいものは長軸が約6mですが、大半は長軸約4m、短軸約3m程度と、縄文時代の住居の中では小型なものです。床面からは、焼けた土が広がる炉跡(ろあと)や、柱を立てるための柱穴(ちゅうけつ)などが確認されています。住居跡からは「撚糸文系土器群(よりいともんけいどきぐん)」と呼ばれる土器が発見されています。

坊荒句遺跡の縄文時代早期の住居跡は、春日部市内では最古の住居跡であることはもちろん、県内でも発見例が非常に少ないものです。これらの住居跡は、壊されることなく埋め戻され、現地で保存されています。

春日部市教育委員会「第二節 坊荒遺跡」『春日部市史第一巻 考古資料編』 1988

春日部市遺跡調査会『坊荒句北1.2次 坊荒句 立山遺跡』春日部市遺跡調査会報告書第4集 1995

春日部市遺跡調査会『坊荒句遺跡2次地点』春日部市遺跡調査会報告書第13集 2004

「縄文時代の生活」『新編図録 春日部の歴史』16ページ

坊荒句遺跡で発見された市内で最も古い時代の住居跡

桜川小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

平成30年10月26日に桜川小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました。

常設展示室と、企画展示室の「くらしのうつりかわり」展の説明を受けた後は・・

自由に展示室内を見学!

「あら?私達の方が、60年前の同年代の平均よ背が高い」と、言ってるのでしょうか?

兜をかぶり、先生に記念撮影を取ってもらったりして、色々な体験をしていました。

なんと、千歯こき体験のあとは、お掃除もしてくれました。どうもありがとう♪

常設展示室と、企画展示室の「くらしのうつりかわり」展の説明を受けた後は・・

自由に展示室内を見学!

「あら?私達の方が、60年前の同年代の平均よ背が高い」と、言ってるのでしょうか?

兜をかぶり、先生に記念撮影を取ってもらったりして、色々な体験をしていました。

なんと、千歯こき体験のあとは、お掃除もしてくれました。どうもありがとう♪

【常設展展示替】地区の信仰を伝える

春日部市郷土資料館の常設展で「町のなかの信仰」と題した展示替えをしました。今回は、粕壁地区に所在した陣屋稲荷ゆかりの資料を出品しています。

市内各地の神社には、地域の信仰にゆかりのある資料が伝来しているほか、特色のある民俗芸能や祭礼行事も伝承されています。しかし、近年の少子高齢化に伴い、町内会や地域での神社経営や祭礼行事の存続が危ぶまれているものもあります。

陣屋稲荷は、今年の8月、町内会の解散にともない遷座の儀式を行い、解体された稲荷社です。郷土資料館では、博物館実習生に協力してもらいながら、陣屋稲荷を調査し、ゆかりの資料の寄贈を受けました。資料の受け入れや整理については、前に実習生が本ブログで紹介してくれています(調査について/整理について)。

さて、地元の方によれば、初午の祭礼の日には、子どもたちは太鼓を打ち鳴らし、「アンドンヤブリ」(「チョウチンヤブリ」とも)という遊びをするなど、大変にぎわったそうです。

昭和7年(1932)の粕壁尋常高等小学校編『郷土の研究』によれば、三月十日の初午について次のように記述されています(以下原文・句読点は補った)。

三月十日 初午(陸軍記念日)

赤飯、すみつかれ、甘酒、豆腐、油あげを稲荷様へ供へる。組合の人は酒宴をひらく。年に依り火祭りをなす。掛行灯へ俳句を書いて出す。子供は部内の稲荷様へこもり太鼓をたゝく。こもつて太鼓をたゝいてゐる子供、又遊びに来た子供には稲荷様上つて居るものを御馳走する。他の部内に行つて、そこに供へてあるもの(油あげ菓子豆腐)を取り、又掛行灯を破つて来る。沢山破つた方が勝。破られた方が負。

この記録からは、町全体が初午でにぎわっていた様子がうかがえます。陣屋稲荷の資料は、陣屋地区のみならず粕壁の町内の往時のにぎわいを伝える資料といえます。

地元の方と共に歩んできたお社は、さまざまな事情により、残念ながらなくなってしまいました。しかし、地域の信仰の記憶は、郷土資料館に引き継がれました。後世に伝えられるように、しっかりと保存していきたいと思います。

皆さまには、展示をご覧いただき、地域の記憶・歴史の行く末について、思いを巡らせていただければ幸いです。

市内各地の神社には、地域の信仰にゆかりのある資料が伝来しているほか、特色のある民俗芸能や祭礼行事も伝承されています。しかし、近年の少子高齢化に伴い、町内会や地域での神社経営や祭礼行事の存続が危ぶまれているものもあります。

陣屋稲荷は、今年の8月、町内会の解散にともない遷座の儀式を行い、解体された稲荷社です。郷土資料館では、博物館実習生に協力してもらいながら、陣屋稲荷を調査し、ゆかりの資料の寄贈を受けました。資料の受け入れや整理については、前に実習生が本ブログで紹介してくれています(調査について/整理について)。

さて、地元の方によれば、初午の祭礼の日には、子どもたちは太鼓を打ち鳴らし、「アンドンヤブリ」(「チョウチンヤブリ」とも)という遊びをするなど、大変にぎわったそうです。

昭和7年(1932)の粕壁尋常高等小学校編『郷土の研究』によれば、三月十日の初午について次のように記述されています(以下原文・句読点は補った)。

三月十日 初午(陸軍記念日)

赤飯、すみつかれ、甘酒、豆腐、油あげを稲荷様へ供へる。組合の人は酒宴をひらく。年に依り火祭りをなす。掛行灯へ俳句を書いて出す。子供は部内の稲荷様へこもり太鼓をたゝく。こもつて太鼓をたゝいてゐる子供、又遊びに来た子供には稲荷様上つて居るものを御馳走する。他の部内に行つて、そこに供へてあるもの(油あげ菓子豆腐)を取り、又掛行灯を破つて来る。沢山破つた方が勝。破られた方が負。

この記録からは、町全体が初午でにぎわっていた様子がうかがえます。陣屋稲荷の資料は、陣屋地区のみならず粕壁の町内の往時のにぎわいを伝える資料といえます。

地元の方と共に歩んできたお社は、さまざまな事情により、残念ながらなくなってしまいました。しかし、地域の信仰の記憶は、郷土資料館に引き継がれました。後世に伝えられるように、しっかりと保存していきたいと思います。

皆さまには、展示をご覧いただき、地域の記憶・歴史の行く末について、思いを巡らせていただければ幸いです。

昭和42年の埼玉国体『新編図録春日部の歴史』ーその65

昭和42年(1967)10月22日から27日にかけて、埼玉県で第22回国体秋季大会(国民体育大会)が開催されました。「成功させよう埼玉国体」、「まごころで迎えよう埼玉国体」のスローガンのもと、29競技、17,129名が参加しました。

春日部市では、この年の5月に完成した大沼運動公園グラウンドが、10月23日から26日の期間、女子ソフトボールの会場になりました。高校女子24チーム、一般女子10チームが、それぞれトーナメントで熱戦をくり広げました。

初日の10月23日には、昭和天皇・皇后両陛下が大沼運動公園グラウンドを訪れ、試合をご覧になりました。

「第22回大会の概要」公益財団法人日本スポーツ協会サイト

「新市街地の開発」『新編図録 春日部の歴史』276ページ

昭和42年埼玉国体女子ソフトボールのポスター

春日部市では、この年の5月に完成した大沼運動公園グラウンドが、10月23日から26日の期間、女子ソフトボールの会場になりました。高校女子24チーム、一般女子10チームが、それぞれトーナメントで熱戦をくり広げました。

初日の10月23日には、昭和天皇・皇后両陛下が大沼運動公園グラウンドを訪れ、試合をご覧になりました。

「第22回大会の概要」公益財団法人日本スポーツ協会サイト

「新市街地の開発」『新編図録 春日部の歴史』276ページ

昭和42年埼玉国体女子ソフトボールのポスター

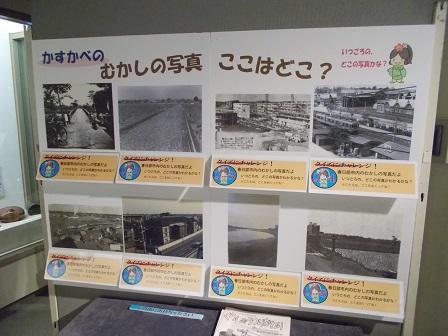

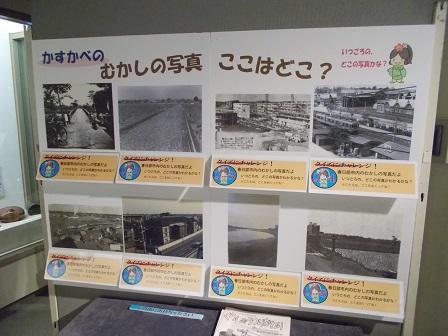

郷土資料館所蔵の古写真の活用例(回想法)

平成30年10月28日(日)まで、教育センター1階のミニギャラリーにて、市内の古写真が展示されています。この催事は、市内の回想法ボランティア団体「ふれあい幸齢倶楽部」さんによる取り組みで、春日部市郷土資料館所蔵の古写真をご活用いただいています。蔵出しの古写真をご覧いただき、昭和の春日部に思いをはせてみてください。なお、10月27日(土)の遊学1日体験教室では「ふれあい幸齢倶楽部」の熊谷さんによる「回想法講座」も開催されるそうです。

「回想法」とは…の説明は熊谷さんの講座に譲りますが、実はこの「回想法」、日本の博物館業界でも、郷土資料を福祉分野に活用する取り組みとして徐々に広がりつつあります(たとえば、愛知県北名古屋市や富山県氷見市など)。春日部でもこの先進的な取り組みが広がるといいですね。

さて、現在開催中の「くらしのうつりかわり」展でも、古写真のみならず、懐かしいおもちゃや道具を展示しています。「回想法」には至りませんが、展示室でも、むかし懐かしい昭和の春日部を思い出し、そしてお楽しみいただければ幸いです。

ちなみに、郷土資料館所蔵の古写真の一部は「かすかべデジタル写真館」で公開していますし、展示で使用した写真パネルの貸し出しも行っております。多方面からのご利用をいただけるとうれしいです。

…結局、郷土資料館の宣伝になってしまいました(反省)

「回想法」とは…の説明は熊谷さんの講座に譲りますが、実はこの「回想法」、日本の博物館業界でも、郷土資料を福祉分野に活用する取り組みとして徐々に広がりつつあります(たとえば、愛知県北名古屋市や富山県氷見市など)。春日部でもこの先進的な取り組みが広がるといいですね。

さて、現在開催中の「くらしのうつりかわり」展でも、古写真のみならず、懐かしいおもちゃや道具を展示しています。「回想法」には至りませんが、展示室でも、むかし懐かしい昭和の春日部を思い出し、そしてお楽しみいただければ幸いです。

ちなみに、郷土資料館所蔵の古写真の一部は「かすかべデジタル写真館」で公開していますし、展示で使用した写真パネルの貸し出しも行っております。多方面からのご利用をいただけるとうれしいです。

…結局、郷土資料館の宣伝になってしまいました(反省)