庄和地区公民館

教養講座「初めてのスマートフォン教室」「スマートフォン講座」

令和元年11月14日(木)これからスマートフォンを始めたい方のために、教養講座「初めてのスマートフォン教室」をKDDI(株)認定講師の指導のもと実施しました。

スマートフォンに対する関心は高く、60代~80代の男女20名が参加しました。

講座では、一人一台のスマートフォンを使用しながらインターネット検索やアプリを使った便利な機能を体験しました。

受講しようと思った理由をお聞きしたところ

「スマートフォンを持ってみたいと思っていたが、何もわからないので、前学習として参加しました。少し知っていたら、買った時に楽に入っていけると思いました。」

「災害等のとき、情報を受ける必要を感じて勉強しに来ました。」

などの声が聞かれました。

皆さんスマートフォンに興味があり、必要性を感じていたようです。

正風館では、この他にも5月から7月まで、ドコモショップ春日部店のご協力のもと初心者向け「スマートフォン講座」を6回行いました。

いずれも、申込み開始と同時に定員に達するほどの人気で50代から80代の男女80名の参加がありました。

こちらはその時の様子です。

「時代についていくため受講しました。」

「スマートフォンを有効に使えるようになりたい。」

「持っているだけで十分使いこなしていないので習いに来ました。」

との参加者の声でした。

上は自分のスマートフォンを使って、検索やアプリの使い方を習っているところです。

少人数のグループなので質問しやすい環境です。

講師によるお話は丁寧で、わかりやすく

「個別に対応していただき良かった。」

「講師がたくさんいて親切で良かった。」

と高評価を得ました。

いずれの回も皆さん夢中で、時のたつのを忘れて操作に没頭し

「スマートフォンは楽しいと思いました。」

「時間が短い」

「またやって欲しい。」

とのお声を頂戴しております。

正風館では、これからも皆様の生活のお役に立つ講座を企画して参りますので、どうぞお楽しみに。

また、取り上げてほしい題材がありましたら公民館窓口へご相談ください。

子育てサロン「ちょっぴり早いクリスマス」

11月28日(木)に、子育てサロン「ちょっぴり早いクリスマス」を開催し、55名の方にご参加いただきました。(保護者27名とそのお子さん28名)

はじめに庄和図書館職員のお二人に、クリスマスにまつわる読み聞かせと、手遊びをしていただきました。

続いて、栗岡さん、西村さんによるリトミックを行いました。

音楽に合わせて、体を動かしたり、楽器の演奏体験をしたり、親子で一緒に楽しみました。

ハンドベルの音色はとても美しく、「きらきら星」を演奏しながら、ちょっぴり早いクリスマス気分を味わうことができたようです。

最後には、サプライズでサンタさんが登場です!

今年は、なんと3人のサンタさんが正風館に来てくれました。

サンタさんから、全員にプレゼントが手渡され、みんなで記念写真を撮りました。

参加された方からは、「クリスマスの雰囲気が味わえて楽しかったです」「読み聞かせや楽器を触れるのがよかった」「歌ったり踊ったり子供も喜んでいたのでよかった」との感想がありました。

次回は、1月16日(木)10時~ 免疫力アップの呼吸法とベビーマッサージを行います。

申込制となりますので、詳しくは公民館だより12月号(12月1日発行)をご確認ください。

庄和地区公民館主催事業「Showa キッズぴあ」を開催します。

「Showa キッズぴあ」は『学習要求に対応した多彩な学習機会を提供するため、子供の興味関心に基づく内容を取り上げ、青少年教育の充実を図る。』ためのイベントです。

正風館で記念すべき1回目の開催となります!

今年からお子さまに楽しんでいただけるよう、楽しい企画をたくさんご用意しました!ぜひ、皆様お誘いあわせの上、正風館へ遊びに来てください!

◎要申込み(12月5日(木)から直接または電話で、正風館へ 先着順)

・プログラミングをやってみよう!(小学生とその保護者 20組)

(協力:ドコモショップ春日部店).

10時30分~11時30分、13時30分~14時30分

・犬のはてなを学ぼう!(小学生とその保護者 30組)

(講師:One for Dog 齋藤 大 氏)

10時~12時

◎以下のイベントは申し込みは不要

・みんな集まれ!お話し会(協力:庄和おはなしボランティア)

11時~12時、13時~14時

・身近なものでおもちゃをつくろう!

10時~12時、13時~15時

・キッズシアター上映予定作品:魔女の宅急便、忍たま乱太郎、冒険者たちーガンバと7匹のなかまー

10時~12時、13時~15時

・体を使っておもいっきり「あそぼ!」

10時~12時、13時~15時

・カルメ焼き作り

10時~12時、13時~15時

問い合わせ・申込み:庄和地区公民館 TEL:746-6666

市民大学「健康のためなら死んでもいい!?高齢者の食育」

健康のためなら死んでもいい!?高齢者の食育(11月1日)

今回の市民大学は、宇都宮大学農学部生物生産科学科吉澤史昭教授を南公民館にお招きし『健康のためなら死んでもいい!? -高齢者の食育-』と題しての講義です。今回は、公開講座でもあり、OG、OBの方々も多数参加しました。

長寿国日本は、みな健康なのか?という事で、先ず平均寿命について。日本の平均寿命は84.2歳で世界1位(2016年統計)であるが、健康寿命は74.8歳で、世界2位(2016年統計)である。【健康寿命】とは、健康上の問題がない状態で日常生活が制限されることなく、自立して生活できる期間であり、平均寿命との差、9.4歳、約10年は要支援、要介護状態で生活していることになる。重要なのは健康寿命であると先生は強調されていました。

どんな動物でも通常食べている量を2~3割減らすと寿命が延びる。江戸時代の儒学者でもある貝原益軒の「養生訓」の中にも食事は腹八分目でおさえ、腹一杯になるまで食べてはいけないとの記述があります。長生きしたいなら、BMI【BMI=体重(kg)÷[身長(m)×身長(m)]】を低くし、2型糖尿病や生活習慣病などのリスクを低くすること。しかし、それは40~50歳位までで、65歳を超えたあたりから、栄養不足やタンパク質不足によるリスクの方が大きくなるので、高齢になったら小太り(BMIが25くらい)がベストであるとの話でした。

講義の後半では、糖尿病やアルツハイマーに関連した話や、『化学調味料はからだに悪い?』『コンビニのおにぎり食べて大丈夫?』『カフェインは危険?』など、今あたりまえの飲み物、食べ物について、開発にまつわる話などをまじえ、わかりやすく説明して頂きました。良いと言っているのは本当かどうか?本当に健康の為にやっているのか?やっている事は不健康になっていないか?皆さんに考えてほしいと話され、講座を締めくくりました。

市民大学「ユニカール」

1. グランドゴルフからユニカールに変更

本日は学友会共催でグランドゴルフを実施する予定でしたが、台風21号の影響による大雨の為、庄和総合公園のグランドが使用できないので、庄和体育館で「ユニカール 」を実施しました。朝からの激しい雨にもかかわらず多くの学生が参加しました。

今回、急遽ユニカール実施の準備・サポートをして頂きました運営委員、「ユニカール同好会」の指導員の皆さんに学生一同心から感謝いたします。

2. 「ユニカール」ってどんなスポーツ!

一般によく知られているカーリングは氷上に石製のストーンを投げて得点を競うスポーツですが、ユニカールは氷の代わりに滑りやすいカーペットの上を石製ストーンの代わりにプラスチック製のストーンを滑らして得点を競うゲームで室内で簡単にできるスポーツです。ブラシ等は使用しませんが競技ルール・得点方法は類似しています。

3. 競技開始

この講座は学友会との混成チームで競技をやりますが、

本日は学生主体で実施しました。 競技前に指導員からルール、基本動作や注意事項の説明を受けた後、練習に入りました。3人一組(合計6組)でリーグ戦形式で競技を開始しました。

ほとんどの人が初めて(18期は昨年の講座で経験)のため 悪戦苦闘しましたが3ゲーム頃から次第に上達しフォームも素晴らしくなってきました。

【指導員より競技の説明】

【どうですか。華麗なフォームでしょう】 【私のフォームも素晴らしいでしょう!】

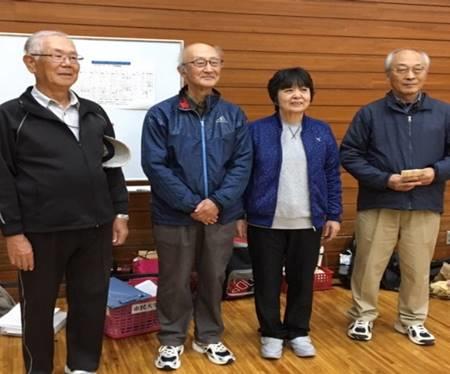

4. 競技結果

ユニカールは簡単でだれでもできるスポーツですが、相手チームに勝つためには戦略とテクニックも必要です。チーム内での作戦会議など行われチーム一丸となって楽しく競技を進めることができました。各チームとも5戦行い、根本、二木、河本チームが4勝1 敗で優勝し、沖田運営委員長より賞品を頂きました。

【パートナー・幸運に恵まれ優勝できました】【「ユニカール同好会」の指導員の皆さん】

5. 講評等

表彰式後、指導員の方々から講評がありました。「はじめは、本当に試合ができるのか大変心配でしたが、競技を進めるうち投げ方もうまくなり楽しく試合をやっているようで安心しました。ユニカールに興味をもたれましたら是非「ユニカール同好会」に来てください。」とのことでした。

【本日参加の皆さん】

庄和地区体育祭(中止)

10月14日(月・体育の日)、庄和総合公園多目的広場にて開催予定の「庄和地区体育祭」は、台風による影響で中止となりました。

体育祭を楽しみにしてくださった方や、本日までご尽力いただいた関係者の皆様、ご協力ありがとうございました。

残念ながら、今年度の庄和地区体育祭は中止となりましたが、来年は天候に恵まれることを祈念しまして、引き続きご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

庄和地区体育祭実行委員会 事務局

庄和地区体育祭(事前準備及び実施の延期)

なお、14日の実施の可否については13日の正午に決定します。

実施の場合の各自治会のテント設営については13日の午後3時30分から午後6時までと14日当日の午前7時までに設営をお願いします。

競技役員の皆様におかれましては12日の事前準備は中止となります。14日実施の場合は13日の午後1時30分より事前準備を行いますので庄和総合公園多目的広場にお集まりください。

また、14日当日につきましては事前にお配りしています「競技台本」の4ページに記載されている日程を14日に読み替えてお集まりいただきますよう、よろしくお願いいたします。

14日の実施の可否決定についてもこのブログでお知らせいたします。

庄和地区体育祭実行委員会 事務局

子育てサロン「乳幼児救命救急講座」

今回は、庄和消防署の方1名とインストラクターの方2名を講師としてお招きし、保護者の方が救命処置の流れなどを学ぶ「乳幼児救急救命講座」を行いました。また、春日部地区更生保護女性会庄和地区さんと実習生が託児を行い、保護者の方が講座になるべく集中できるようにしました。

はじめに、乳児の救命処置の流れを映像で見ました。参加された方は、皆さんメモを取るなどして、真剣な眼差しで映像を見ていました。

続いて、心肺蘇生(胸骨圧迫と人工呼吸)とAEDの使用、気道異物の除去を、乳幼児の人形を使って体験しました。参加された方は、いざという時に役立てることができるように、集中して講師の方のアドバイスを聞き、心肺蘇生やAEDの体験を熱心に取り組んでいました。

参加された方からは、「救命の体験が出来てよかったです」「何かあった時の不安が少し解消された」「託児があったので集中して聞くことができました」との感想がありました。

次回は、11月28日(木)10時~ ちょっぴり早いクリスマスを行います。

申込制となりますので、詳しくは公民館だより10月号(10月1日発行)をご確認ください。

市民大学「ディベート体験」

教育学科ディベート講座「ディベート体験」

文教大学、青山先生の指導の下、テーマを決めて2班に分かれ、肯定派と否定派の双方が、決められた時間で論理を展開するディベートが行われました。

今年のテーマは

1. 宇宙人はいるか?いないか?

2. 今、話題のレジ袋を有料化するべきかどうか?でした。

1つ目の「宇宙人は居るか?いないか?」に関しては、宇宙がどんなところか?どんなものがあるか?未知、空想の世界でもあり、大変苦労致しました。

私の班は、否定派です。宇宙人の存在は、いろいろな本や雑誌で見た、聞いた等、諸説があるが、実物を見た人はいない。皆、写真の解析により見違いによるもの、思い違いであると反論しました。

肯定派は、宇宙に存在する星は何千億個もあり、確率論からも存在するし、書籍においても証明されているとして、存在論を展開しました。

結果。公開講座の参加者の挙手による採決で大差で肯定派が勝利しました。

2つ目のレジ袋の有料化については、人それぞれの考えがあると思いましたが、肯定派の意見は、プラスチック等のゴミによる環境汚染悪化、地球温暖化の問題などを考え、有料にして、マイバッグ持参がよいと主張。

否定派はG7海洋プラスチック憲章が承認されている。レジ袋持参は負担になる。製造会社にとってもマイナス等の主張。

結果、小差でありましたが、こちらも肯定派の勝利でした。

このような、講座で、結果はどうあれ、皆さんの意見を聞くことが出来、勝敗をつけることに関しても、有意義に思いました。面白かったです。

公開講座でしたので、来場していただいた多数の卒業生の皆さんの賛否は、どちらにされましたでしょうか。

ご参加、有難うございました。

文教大学学生が公民館まつりの準備に協力!

庄和地区公民館では、7月から12月にかけて、文教大学より3名の学生を受け入れ、社会教育実習として、事業のお手伝いをしてもらっています。

この日は、学生の黒川さん、ミールさんの2名に、庄和地区公民館まつりの昔遊びコーナーで使用する「パッチンカエル」の準備と看板となる「凧づくり」をしてもらいました。

2名は公民館まつり実行委員さんに、レクチャーを受けながら、子どもたちに楽しんでもらえるよう作業していました。

作業がひと段落した、午後には、当日担当する休憩室演芸の司会練習も行いました。

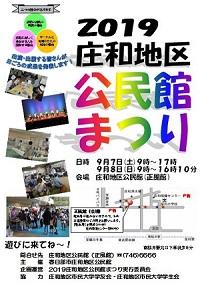

9月7日(土)・8日(日)は、庄和地区公民館まつりです。

2人が司会を務めます「休憩室演芸」は、両日とも11時45分から12時10分まで、正風館2階 和室にて開催します。

内容は、7日が、井上喜代子さんによるマジック、8日はザ・プレイメイツさんによるハーモニカ、フルート、ギター、ドラムの演奏を予定しています。

当日は、ほかにもさまざまな催しが開催されます。

ご家族・ご友人お誘いあわせのうえ、正風館へぜひ遊びに来てください。

正風館周辺の清掃活動のお礼

この時期は、暑い日が続き、雑草も伸びてしまうのですが、毎年、ボランティアで活動してくださる皆さんのおかげで、9月に開催します庄和地区公民館まつりでは、きれいな状態で、多くの来場者を迎えることができます。

除草後、袋にまとめると、すごい量です!

この日は気温も高く、蒸し暑かったのですが、40人の方がご協力くださいました。

公民館職員一同、心よりお礼申し上げます。

いつもありがとうございます。

9月7日(土)、8日(日)に公民館まつりを開催します

こんにちは。

暑い日が続きますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

正風館では、9月7日(土)、8日(日)の2日間にわたって「2019庄和地区公民館まつり」を開催する予定です。

公民館まつりでは、舞台、展示の発表のほか、ロビーでの楽しい催しやコンサート、昼食の販売なども行います。

子どもから大人まで毎年たくさんの方にご来場いただいている公民館まつりですが、今年もみなさんに楽しんでいただけるよう、実行委員をはじめ、参加団体、協力団体、公民館職員一同、心を込めて準備をしてまいりましたので、ぜひ、当日は正風館へ遊びに来てください。

詳しくは公民館だよりしょうわ8月号の2ページ目をご覧ください。

お待ちしております!!

市民大学「能狂言鑑賞」

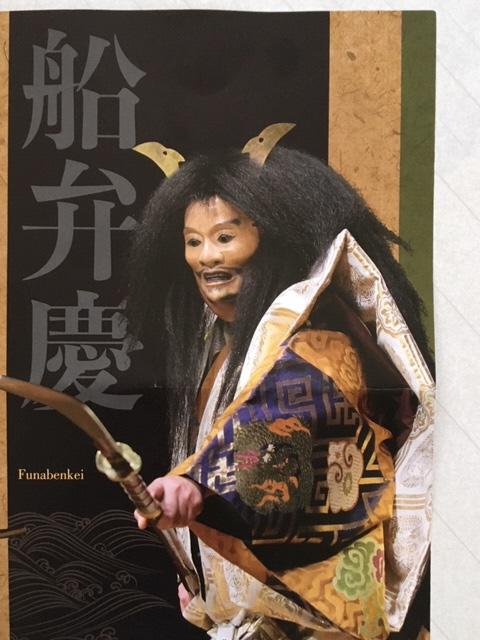

1.4 芸能学科古典芸能鑑賞教室(6月28日)

― 能・狂言 -

6月28日の古典芸能鑑賞講座は、国立能楽堂での能・狂言の鑑賞でした。当日は学生20名、運営委員6名、OB4名計30名参加しました。この講座では、普段なかなか触れる機会の少ない古典芸能を間近に鑑賞することができます。今年度は、能楽の初心者を対象にした「能楽鑑賞教室」で高校生の団体と一緒に「能」と「狂言」を鑑賞しました。なお昨年度は、歌舞伎鑑賞で「日本振袖始」を国立劇場で鑑賞しました。

「能」は能楽の一分野で江戸時代までは猿楽と呼ばれていました。「狂言」は能と同様に猿楽から発展した伝統芸能で猿楽の滑稽味を洗練させた笑劇で、明治維新以降、猿楽は狂言とともに能楽と総称されるようになりました。

能楽は室町時代より600年以上演じ受継がれてきた日本を代表する舞台芸術で言葉や根回しは室町時代の様式です。

1. 開演にあたり、長山桂三氏から「能楽の楽しみ」ついて説明がありました。能舞台の構造・特徴や鑑賞ポイント等についてわかりやすく解説をして頂き鑑賞するうえで大変参考になりました。なお、本日は私たちを含め能楽堂で能楽を鑑賞する人は95%以上の方が初めてとの事でした。

2. 最初、狂言「文山立(ふみやまだち)」(大蔵流)を鑑賞しました。ストリーは、「乱世といわれた中世、旅人を襲って盗みを働く山賊が横行していたそうで、山賊は当時山立と呼ばれました。この狂言では、二人組の山立が登場し、二人で挑んだ盗みの失敗、お互いの責任の押しつけあいによる喧嘩、二人の仲直りにいたるまでの話を演じる笑劇」でした。

3. 次に能「船弁慶」(観世流)の鑑賞でした。ストリーは、「平家追討に功のあった源義経が兄頼朝から都を追われ西国へ向かう途中、摂津の国大物浦(だいもつのうら;兵庫県尼崎市)にたどり着きます。そこで弁慶の進言により、同行してきた静御前を都に帰すことになり、静御前は義経の無事と再会を祈り舞を舞います。そして船出した義経一行を平知盛ら平家の怨霊が現れ襲い掛かりますが、弁慶の祈りにより怨霊は波間に消え去る」のでした。

4. 観劇後皆さんの印象・感想の主なものは次のとおりでした。

・能が表現する幽玄さに触れることができ、たいへん興味深かった。

・室町時代の言葉、言い回しが理解しづらかったが、座席の前にガイド画面があり良かった。古典芸能に興味が湧いてきた。

・二人の狂言師の声がとおり、素晴らしく狂言の面白みが少しわかった。

・中世の人々たちの娯楽の一部分に触れることができおもしろかった。

5. 観劇終了時間が午後1時45分でしたので、国立能楽堂前で解散となり、各自で昼食をとりました。最後に、このような能楽鑑賞教室を企画していただきました事務局、運営委員の皆様に感謝いたします。

子育てサロン「ミニコンサート」

7月18日(木)、子育てサロンを実施し、男児1名、女児10名、保護者13名(11家族)の方にご参加いただきました。

今回は、親子で生の演奏を間近で楽しんでいただこうと、普段、正風館で活動されている3団体のサークルの皆さんにご協力いただき、「ミニコンサート」を行いました。

リコーダーサークルむらさきはなな

はじめに、リコーダーサークルむらさきはななの皆さんに勇気100%、アンパンマン、ハナミズキ、ディズニーメドレーを演奏していただきました。

参加された方は、リコーダーのやさしい音色に癒されている様子でした。

リコーダーサークルの方が、手作りのマラカスを配ってくださり、お母さんお父さんと一緒にマラカスを鳴らしているお子さんたちがとても楽しそうな様子でした。

音の広場

続いて、音の広場の皆さんに、ピンクレディーメドレー、Let it Go、赤いスイートピー、世界に一つだけの花を大正琴で演奏していただきました。

ノリの良い曲や、みんなが知っている曲で、リズムに揺られながら音楽を楽しんでいただきました。

大正琴の奏法によって音色が変わると、楽器についてご紹介してくださいました。

レジェンド

最後にレジェンドの皆さんに、パプリカ、ドレミのうた、ぼよよん行進曲、にんげんっていいな、さんぽをギターで演奏していただきました。

一緒に歌ったり、手拍子をしたり、コンサートは盛り上がり、アンコール演奏のサプライズがありました。

参加した方からは、「雨が続いて憂鬱な気分でしたが、音楽に触れられていい息抜きができた」「子どもに生の楽器の音、演奏を聴かせることができてよかったです」との感想がありました。

次回は、9月19日(木)10時~ 乳幼児救急救命講座を行います。

申込制となりますので、詳しくは公民館だより8月号(8月1日発行)をご確認ください。

最近の井戸端サロン

井戸端サロンは、今年で5年目を迎えてますます盛んに活動中です。

6人のお世話役「井戸端サロンふれあい隊」の協力のもと、毎回20人あまりの参加者が月2回、楽しいひと時を過ごしています。

5月30日(月)

この日は、待ちに待った「東京臨海広域防災公園そなエリア東京」への施設視察です。50~80代の男性5名、女性26名、合計31名の参加がありました。

施設1階 防災体験ゾーンでは、ガイドさんが丁寧に説明してくれました。タブレットを使用して学習をしながらゾーンを回ります。グループで行動するとお互いの距離が縮まり、初めて会った人とでも話が弾んだようです。

実際の災害時にも、このような連携がとれるようにしたいものです。

「このようなところには、なかなか個人では来られない。皆さんと来られてよかった。」「地震は、怖い。家に帰ってもう一度、対策を見直す。」との感想がありました。

防災公園の後は、昼食を兼ねた自由時間をダイバーシティ東京で過ごしました。「ガンダムの前で写真をとるの?すごいね!」と皆さん楽しそうです。

日差しの強い日でしたが、体調を崩すこともなく、無事に帰り着くことが出来てよかったです。

6月24日(月)

こちらは、春日部警察署職員による防犯講座の様子です。ちょうど、自転車盗難に合わないためにどうすればよいかを話しています。

大切なのは、鍵をかけること。しかもワイヤー錠などと組み合わせて二重に施錠すること。また、ひったくり防止のため、前かごをすっぽり覆う工夫をすること、などためになるお話をたくさん聞くことが出来ました。

この他にも脳トレやそらまめ体操などを、皆さんと公民館が相談して行っています。申込み不要、出入り自由、参加費100円、おおむね50歳以上の方歓迎を旨として、いつでも皆さんをお待ちしています。

井戸端サロン 毎月第2・第4月曜日 10時~15時

市民大学「文教大学学生との交流」

2019年6月21日 生活学科人間関係講座 文教大学学生との交流

講師:文教大学人間科学部青山鉄兵准教授

院生:渡部啓亮さん、学生:山中朋子さん、松本侑紀さん

6月21日13時、北越谷駅の改札前に集合し、桜並木の元荒川堤防を歩くこと約10分、出津橋を渡ると文教大学がありました。大学には7学部があり、4学部は湘南キャンパスに、越谷キャンパスには教育学部、人間科学部、文学部の3学部だとか。今回は人間科学部の青山鉄兵先生の指導の下、学生3名に話をしてもらいました。

この人間科学部では、教育と心理と福祉とスポーツを学ぶとのことでした。

1、渡部啓亮(わたべけいすけ)さん:大学院4年、ビデオも使って「スポーツボランティアについて」を発表

東京オリンピック・パラリンピックや2019年12月8日の埼玉国際マラソンにボランティアとして参加する予定だそうです。すでに、マラソン大会で、メダルやタオルをかけてあげたり、バナナや水などを給水所で手渡ししたり、パラスポーツパーク2018でも、ブラインドサッカー用に周囲の壁を作るなどをしています。

楽しいだけでなく、他者への理解が深まり、身近な環境の問題点を意識でき、自ら考え行動する力がつき、人としての豊かさを与えてくれるのがスポーツボランティアだと強調していました。

2、 山中朋子さん:4年生、「子ども・遊び・自然を通して感じたこと」を発表

本気で遊んでみることをテーマに、ただ遊ぶだけで単位がもらえる、一番変な授業だったそうです。春と夏の2度、電気もないキャンプ場で、スマホ、時計、電気製品抜きの4泊5日の合宿に参加。楽しいと思うこと、自分のやりたいことを、自分で考えて遊びながら、自分を見直し、前向きになれる場所だったと、楽しそうでした。

3、松本侑紀さん:4年生、「北欧研修を通して感じたこと」を発表

2月6日から19日まで、フィンランドとスウェーデンを研修旅行。

ヘルシンキではクオッパヌンミ中小一貫校や、リンネコティ精神障害者複合施設村を訪問。ホームビジットで個人宅に宿泊し、どの家庭にも普通にあるサウナで入浴。

ストックホルム大学の日本語の授業に参加した折は、英語にはない日本語の表現を伝えるのに苦労したそうです。スウェーデンは大学卒業まで無償だとか。

また、障害者自立団体を訪問、サポートが必要な人を、日本のように隔離しないで、そこでは普通の生活をしながら支援しており、認知症高齢者施設でも、決まりで縛らず自分に合った生活ができるよう配慮されているそうです。

ただ、北欧は物価が高く、スウェーデンは一番高いとか。

4、青山先生からは、各人の紹介のほか、説明への注釈等があり、手を触わる手話通訳としてハンガリーに行った時や、北欧研修の引率をした時のお話もありました。

5、当方の参加者からも、多くの質問や、激励、活発な意見等が出ていました。

6、その後、講義のあった12号館(写真右側の建物)前で参加者22名と学校側4名事務局1名の27名で写真を撮り、その後、先生に大学の構内を案内していただきました。

サークル体験月間実施中!

サークル体験月間を実施中です。

庄和地区では、庄和地区公民館39団体、庄和南公民館18団体の協力を得て、サークル体験月間を実施中です。

皆さんの体験の様子を一部紹介します。

こちらはパソコンサロンの皆さんです。

この日の体験参加者は、2名でした。パソコンは関心が高く、常に問い合わせのある分野です。このときはちょうど、催しのご案内文書をワードで作成しており、記号の使い方について、盛んに質問が出ていました。

これは、水引工芸のさすいクラブさんです。

さすいクラブさんには、いつも公民館事業に協力していただき感謝しております。

この日は、3名が体験しました。皆さん講師の手元を真剣に見ていますね。

およそ1か月におよぶ体験月間で、たくさんの方が新しい体験をしています。

皆さんの笑顔の輪が広がることを期待しています。

公民館では、常時、公民館利用団体を紹介しています。

何か始めたいなとお考えの方は、公民館窓口にご相談ください。

窓口受付 午前8時30分~午後5時15分

(第1、第3月曜日 休館)

市民大学「宿泊体験」

6月7、8日の両日、19期生の初めての宿泊体験に参加してきました。

秩父は生憎の空模様で間伐材の切り倒しは出来ず、薪割り作業に汗を流すことになりました。

丸太を斧で割る

先生方の話では、伐採作業の方が爽快感があるとのこと。しかし、少しがっかりした思いは振り下ろされる鉈の切れ味が打ち払ってくれました。

まず、現地の先生(指導員)から作業の手順と要領の説明を受けました。

何事も専門家の話は興味深いものです。最初に「木元竹裏」の金言をいただきました。

「キモト タケウラ…???」はて誰だったかしら、と一瞬間抜けた事を考えた自分でしたが、周りに気づかれることもなく事済みました。先生も「昔、教えてもらった」とのことでしたが、周りに気づかれることもなく事済みました。如何ほど昔の言葉かは分かりません。おそらく遡れば縄文時代にはすでに在った教え(知恵)だと想像します。世代をこえて伝えられてきた樵(きこり)の金言、19期生も確かにいただきました。

丸太を鋸で切る

鋸の使い方も的を射た、誠に的確なご指導。何よりも無駄のない動きに感心至極でした。チェーンソーの用意が無いのを内心不満に思いながらも、ゴシゴシと引いてるうちに「体験」とはこういう事だと知りました。真っ先に老化と体力の衰えを悟ります。切り口の進み具合にイラつきながらも九分を越えると期待が膨らみ、最後のひと引きで切り離された瞬間、久し振りに達成感を味わいました。2、3日後の筋肉痛の心配も忘れて童心になれる時間でした。

鉈の使用はやや危険度の高いものですが、女性陣も臆することなく大活躍の場面でした。そのこともあって目標数を大幅に超える薪束が出来ました。汗を拭きながら積みあがった薪束の前で記念撮影。構図を少し変えれば、獲物を囲んで気勢を上げる縄文人です。薪束を撫でながら暫し至福の時間を過ごしました。この獲物の運命を気にしていたところ、研修に来る小中学生の為に有効に使われるとのことでした。

二日目の早朝、朝霧に包まれた幽玄な雰囲気のなか散歩を楽しみました。

ほんの一瞬見えた秩父の山並み

木々の香りを胸いっぱいに吸い込み、草花の名前を教え合いながらの散策は同期生の交流を一層深めたようです。草花に疎い自分も、帰ったら図書館で図鑑でも借りてみようかという気持ちになりました。その後、物ぐさな私が本当に図書館に行ったのは今回の収穫のひとつです。野鳥もたくさんいましたが、なかでも鶯の囀りが見事でした。私たちの為に今日は多めに鳴いているようでした。

二日目の体験学習は竹細工とうどん作りです。これまた見るのとやるのとは大違いでした。

竹細工の作業

うどんの完成です

物事は何でもそうなのでしょう。体を動かしてこそ会得できることがたくさんあります。年を取るごとに口先人間になっていく自分を反省する良い機会をいただきました。運営委員や先生方、また関係各位に深く感謝申し上げます。

最後に、参加した学生にアンケートを実施しましたので、感想をいくつかご紹介します。

・人生で初めて木を切った経験をしました。木を切った最後の感動を味わいました

・私は改めて人並み以上に不器用であると再認識しました

・1日目は雨でしたので、下枝刈りはできず、屋内での薪割り作業でしたが、久しぶりの力仕事を楽しめました。テレビも電話もない生活もたまにはいいものだと思いました

市民大学「開講式」

5月10日(金)、令和元年度 春日部市庄和地区市民大学 開講式を行いました。

今年度は18期生6名、19期生16名の22名でスタートしました。

はじめに、春日部市庄和地区市民大学 芳池学長と春日部市社会教育部 村田部長より、大学開講にあたってのごあいさつをいただき、7名の運営委員、2名の事務局の紹介と、プロジェクターを使ってオリエンテーションを行いました。

運営委員の紹介

オリエンテーション風景

オリエンテーションに続き、学生の皆さんの親睦を深めていただくための、「学生の時間」を設け、学生会 根本会長を中心に、自己紹介や班別交流などを行いました。

班別交流の様子

学生会では、「ともに学び 共に成長」を今年度の活動スローガンに掲げ、講座終了後のホームルーム活動の充実など、学生同士や市民大学を企画・運営する運営委員との情報共有・交流を図っていくといった活動方針の説明がありました。

自己紹介では、入学の動機や楽しみにされていること、少し不安なことなど一人一人の思いを伺うことができました。(語っていました。)

市民大学が楽しく、実り多いものとなりますよう、18期生、19期生の皆様、これからどうぞよろしくお願いいたします。

宝珠花小学校にて「学校開放講座」を開催しました

平成31年2月20日(水)、学校開放講座「歌唱力アップ!楽しく歌って元気モリモリ!」を宝珠花小学校にて開催しました。

この講座は、日本レクリエーション協会公認指導員の山森 澄子先生を講師に迎え、地域の方に関心の高い「ボイストレーニング」と歌唱力をアップする「表現法」を主に学び、簡単なストレッチや脳トレで楽しく健康増進もできる内容としました。

はじめに、ラジオ体操で体を温め、声の響かせ方や腹式呼吸を意識した「声出し運動」を行いました。

続いて、歌に必要な体力を向上するために、足腰を鍛える運動を行いました。

歌に合わせて運動することで、動作はゆっくりとしていますが、より効果的に鍛えることができるよう工夫されています。

発声練習や簡単な運動で、ウォーミングアップをした後は、皆さんに馴染みのある歌謡曲を歌いました。

まずは、歌で一番大切な「詩」を理解します。

聴いている人に、詞を伝えるためには、どのように抑揚をつけたらよいか、マイクの持ち方・使い方もあわせて、先生から表現方法についてアドバイスがありました。

参加者からは、「歌唱力だけでなく腹式呼吸や詩を大事にすることを教えてもらいました。」「楽しい時間を過ごせました。」などの感想がありました。