今日のできごと

高校生ボランティア

土曜授業では、西武台千葉高等学校の

有志学生がボランティアで参加してくれます。

この学生ボランティアがとても丁寧!

時間毎に入る学年・学級は違いますが、

どの学年・学級でも児童の声に耳を傾けています。

そして、言葉がけが優しい。

ほめられると、次も頑張りたくなりますね。

さらに、根気強い。

わからなくても、わかるまで教えてくれます。

柳沢小の児童にとっても学生ボランティアにとっても

きっと、よい経験になっていることと思います。

リモート授業(6年)

青森県で開催されたICT教育研究大会に参加した

湯本教諭と稲垣教諭にリモート授業をお願いしました。

場所は、三内丸山遺跡。

遺跡内の構造物に使われている木材は、栗の木。

ですが、現在、あれほど大きな栗の木は

どこにも見当たらないのです。

その謎に迫る授業を実施します。

児童が予想をし、WEB上で情報共有します。

それを現地の湯本教諭と稲垣教諭が確かめます。

「ああ、なかなか良い予想だねー」

と、画面越しに言葉が掛かります。

遺跡の各所を説明しながら巡りますが、

竪穴住居等の中に入ると回線が止まります。

携帯式Wi-Fiルーターの機能限界のようです。

音声は比較的よく届くのですが、

やはり映像の方が情報量が多いのでしょう。

しかし、映像が重要なので、途中からは

スマートフォンのテレビ電話機能に変更しました。

遠隔中継には、まだまだ課題がありそうです。

でも、できることを試しながら

これからもチャレンジしていきたいと思います。

柳沢小交通安全の日(11月)

今日は、柳沢小交通安全の日。

青パトでも巡回をします。

今日は、最近で一番の寒さだったように感じます。

寒くなると、袖口に手を入れて歩く子が多く、

手を出すよう話しながら巡回しています。

要所で立哨していただいている方も

積極的に声をかけて頂けるので、

朝のあいさつは、本当によくなりました。

ちょっとした発見や家庭でのことなど

声をかけてくる児童が多くなりました。

耳を傾けつつ、平穏な日常の有り難さを感じます。

天気がよいせいかどうかは分かりませんが、

今日は、いつもより登校時間が早かったようです。

交通安全を含め、安全に関しては

耳にタコができても伝え続けます。

耳にタコができる程度で

安全・安心が担保できるならば

それはそれで素晴らしいことです。

出張もリモート

感染症が少々落ち着き、行事の実施とともに

出張や研修も少しずつ行えるようになりました。

しかし、地区をまたぐような研修・出張は、

まだまだリモートが多いです。

このような形で「リモート出張中」です。

確かに感染症対策等にはなりますが、

「かゆいところに手が届かない」のです。

現場での確認、観点のチェック、疑問の問い合わせ

肌で感じる雰囲気、などなど…。

仕方が無い面も多分にありますが、

外に出て得られるものは多いと思います。

異校種研修

今日は、第一中学校から2名、

異校種研修として柳沢小学校に来ました。

中学校の教員ですので、接続のことも考え

主に4年生以上の教室で研修を行いました。

教員ですから、すぐに児童になじんでいました。

休み時間も一緒に遊ぶことができ、

「すっごいかわいいです!」

と、笑顔で話していました。

小学校内では、お兄さん・お姉さんですが、

やはり、中学生と比較すると

「かわいい」が大きいのかもしれませんね。

放課後は、情報交換も含めて、

先生方と協議を行っていきます。

携わる発達段階は違いますが、

目指すところは同じです。教員ですから。

スタンプ、スタンプ!(1年)

図工室で、ぺったんぺったんしているな。

何やら身の回りのモノをスタンプにして

模様作りをしているようです。

「自分たちでね、見つけたのをね、つかって押したの」

と、1年生が説明してくれました。

おもしろいことに、扱う色だけでなく

押し方も千差万別で飽きません。

さてさて、子どもたちが最も好む

スタンプは何だと思いますか?

それは…

自分の手でした!!

もちろん、終わった後には、

丁寧にきれいになるまで手洗いしました。

たてわり活動日(11月)

今日は、たてわり活動日。

暑くも寒くもなく、ちょうどよい気候です。

当初は話を聞くよう促されていた低学年児童も

今では上級生の話をしっかりと聞いています。

今回は、ドッジボールを行うグループもありました。

ころがしドッジボールにするなど

低学年に配慮していたグループもあります。

鬼ごっこ系の遊びは多いのですが、

グループごとにルールが違います。

上級生に聞いてみると、自分たちで考えているそうです。

教員がバテてしまうことも多いです。

何と言っても、狙われますからね。

上級生が、下級生の面倒をよく見ています。

下級生は、上級生によく甘えています。

「だるまさんがころんだ」をしているグループもありました。

なんだか久しぶりに聞いたフレーズです。

歓声や笑い声が広がる柳沢小学校の校庭。

ポカポカしてきますね。

「はたらく自動車」(1年)

1年生が来室し、質問を受けました。

「校長先生は、バスとコンクリートミキサー車と

ショベルカーとポンプ車の中で、

一番好きな車は何ですか?」

重機は男のロマンと感じながら育った私は、

「ショベルカーが一番好きです」

と、答えました。

すると、

「えー?私たちは、ポンプ車が一番好きでした。

教室まで見に来てください!」

あぁ、国語の学習のことだな。と思いながら、

お誘いに応じて1年生の学級に行きました。

なるほど、特徴や働き方なども勉強したようです。

圧倒的にポンプ車が人気のようです。

「ほらね。何でショベルカーが好きなの?」

1年生に人気の無かったショベルカー、

ここが人気挽回のチャンス!!

「だって、大きな腕がグルッと回ったり

土をガバッとすくったりできて

かっこいいでしょう?」

すると、周りにいた子たちが

自分のお気に入りの車種や理由について

次から次へと話しかけてきます。

いやいや、本当に伝えたいことがいっぱいの学年です。

帰りに、装飾された紙コップを

お土産にもらいました。

1年生と会話するのは楽しいです。

野田踊り練習(3年)

3年生恒例の「野田踊り」の練習が今年もありました。

踊りの先生である遠郷先生に来校して頂きました。

3年生も一生懸命に覚えようとしています。

でも、どこか楽しそう。

笑顔で踊っている子が多かったです。

先生の踊りは、何というか、しなやかさが違います。

3年生も、これから練習し続けると

しなやかさが出てくることと思います。

来年度こそ、発表の機会があるといいです。

買い物体験(1年)

1年生が、小さな財布を握りしめて

昇降口前のスペースに並んでいます。

これから、球根を購入する体験を行います。

業者の方が、「何色のお花を頼みましたか」と、

一人一人にやさしく聞いていきます。

「赤です」

と言って、お金を渡します。

ここまでは緊張していますが…

球根を受け取ると…

笑顔になります!

上手にできて、ほっとしたのかな?

研究授業(3年)

今日は、3年生伊藤学級で研究授業でした。

道徳「なかよしだから」(友情)の実践です。

多くの教職員が参観に訪れましたが

緊張している児童は…見当たりません。

それぞれの立場に分かれて話し合いますが、

同じ立場でも、きちんと自分の考えを言える児童が多い!

これには、本当に感心しました。

自我が芽生えるといわれる3年生。

これだけ自分の意見をしっかりと言えるならば

これからが楽しみです。

毛筆の練習(4年)

4年生それぞれの学級で毛筆の練習をしていました。

「秋」という字を練習していたのですが、

教科書には無い題材です。

学年主任に意図を確認してみると、

「へんとつくり」の学習材は、教科書では「林」です。

ですが、「木」と「木」の組み合わせだけでは

なかなか感覚を習得しづらいので、

もう少し経験させたいと考え、別の素材を扱いました。

とのことでした。

児童の実態をよく見て、考えています。

なかなかよい文字を書いていました。

米の分配(5年)

5年生が苗を植え、刈り取った米。

今日、計量して分配しました。

「大切なお米。一粒も落とさないこと!」

担任からの言葉がけを受けて、丁寧に軽量していきます。

感染症対策による規制下でも、

児童たちが植えた稲を管理してくださった方々。

本当に有り難うございます。

米を計量して袋に入れるだけの作業ですが、

米を前に気分は盛り上がるようです。

喜びのダンス!

家で炊いて食べる楽しみ。

さあ、どんな味がするのかな?

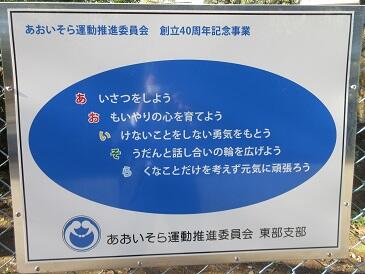

看板寄贈

あおいそら運動 東部支部様より、

あおいそら運動の看板を寄贈・設置して頂きました。

あいさつ向上に取り組んでいる柳沢小にぴったり。

正門脇と東門脇のフェンスに設置しました。

取り付けまで丁寧に作業していただけました。

登下校中、ふっと目にして心に残ることを期待します。

研究授業(2年)

2年1組で、研究授業が行われました。

道徳の授業を展開します。

いつもと違う雰囲気に、はじめは少々かたかったのですが、

授業に集中するにつれ、いつもと同じ雰囲気になりました。

友だちの発表には、身体ごと向けて聞いています。

発表する方も聴く方も一生懸命でした。

自分の考えや気持ちを書いています。

自分の気持ちに素直な子が多く、

率直な意見が多かったようです。

授業の最後まで、集中力を切らさずに臨んでいました。

考えや意見を書く力が伸びていることも確認できました。

担任にとっても、よい経験でした。

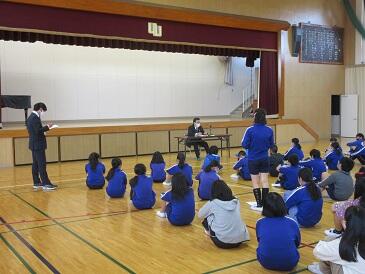

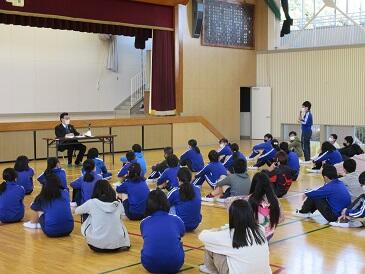

市長と話そう会(6年)

今日は、「市長と話そう会」の日。

なかなか市長と話す機会はないので、

限られた時間ですが、有意義なものにしたいです。

6年生は、もっと緊張するかな、と思っていたのですが

はじめの質問から、緊張を感じさせない発言でした。

今回、6年生に意識化を図ったことは、

「話そう会」であること。

市長へのインタビューではなく、懇談に近いものですから

市長からの回答を受けて

「ああ、そうなんですか。有り難うございます」

ではなく、必要なら更に踏み込んでいくこと。

とは言っても、相手の話を聞いて

必要に応じて切り返しの質問をすることは

なかなか難しいものです。

が、全員、2~3回ほど追加で踏み込むことができました。

市長も、一つずつ事例を挙げながら

丁寧に答えていただくことができました。

最後に記念撮影!(パシャッ)

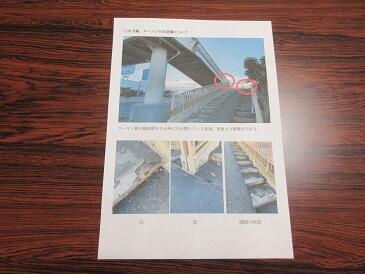

歩道橋の話(安全点検について)

今朝、立哨しているところに

保護者の方(地域の方かもしれません)が2人、

「歩道橋に穴が開いているのご存知ですか」と

声をかけてくれました。

おそらく、子どもたちが通る道、

日頃から目を配って頂いているのでしょう。

有り難いことですね。

実際に把握しており、直近での対応準備も済ませてあったので

把握している旨と今後の予定についてお話ししました。

安心されたようでよかったです。

さて、実際にどの程度、学区のことを把握しているのか。

通学路上であれば、縁石の欠けからフェンスの傾き

木に生えているキノコの量まで把握しています。

私有地であったり私有財産であるため

すぐに手を出せない箇所もありますが、

優先順位を付けて、その都度対応しております。

なぜならば、学校は学区の「安全装置」であるべき

と、考えているからです。

そのため、本年度は地区の安全点検に力点を置いているのです。

例えば、今回話に出た歩道橋であれば、

安全点検を行った職員から、

このような報告書が届きます。

実際に目で見て、手で触って確認したものです。

地区巡視の際に、何か気がついたことがあれば

その場で保護者の方や地域の方に状況を聞いています。

でも、それでも「漏れ」や「落ち」があるでしょう。

そういうときに助かるのが、パトロール報告書や

今回のような保護者の方や地域の方からの情報提供です。

把握できていない箇所は、すぐに現認しにいきます。

必要であれば、関係機関にすぐに報告します。

手間も時間もかかりますが、

今後も安全第一で地区巡視を続けていきます。

えっ?何で木に生えているキノコが必要なのか?

実は、枯れ木の場合が多いのです。

先日も大量にキノコが付いている枯死した木があり

倒壊の危険を感じて市に通報したところです。

歩道橋の件ですが、11月中旬に工事が入るようです。

すでにお知らせ看板が付いたとの報告を受けました。

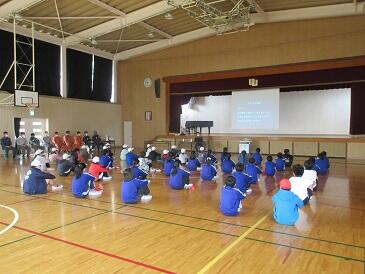

応急手当講習会(5・6年)

2校時・3校時に応急手当講習会がありました。

野田消防署の署員12名に御指導いただきました。

はじめに動画を見て事前学習をします。

年間約60万もの方が心臓停止で亡くなり、

学校でも年間約50件の事例があるそうです。

配付された訓練用キットを使用して実習です。

心臓マッサージを行う場面では、

腕の伸ばし方や押す強さを個別に教えてもらいました。

2分間連続で押下したのですが、かなり疲れたようです。

実際に救急車が到着するのが約8~9分とのことですので、

やはり、「人を集める」ことが大切になります。

AEDの使い方も体験しました。

パットを貼る位置を確認していきます。

電流が流れるときは、離れることも学びます。

実際に、そのような場に居合わせたとき、

体験しているかしていないかは、大きな差になるでしょう。

これも繰り返しの訓練が必要ですね。

流れる水のはたらき(5年)

砂場で何かしているな。

1年生の生活科かな?

5年生の流れる水のはたらきの実験でした!

大きな大きな砂山が作られています。

男の子から思わず本音が…

「楽しい…なつかしい…」

聞けば、砂山を作ったのは幼稚園以来とか。

もう一方の砂場では、水を流していました。

水の出る量を調整しながら観察していました。

「ああ、削れてきた」

「水の色が変わったね」

「流された砂がここに溜まったよ。え?何で?」

いろいろな気付きがあったようです。

楽しみながら観察できたようでなによりです。

ちなみに、さすが5年生。

大きな山にトンネルは作っていませんでした!

虫取り(2年)

2年生が裏校庭で昆虫採取をしていました。

生活科かな?と思ったら、

図工で昆虫の絵を描くために採取していたとのこと。

教室に戻ってきた子どもたちの顔は誇らしげです。

まるで、宝物を見つけてきたような顔。

朝夕は肌寒いですが、日中は暖かいため

現在でも昆虫をよく見かけるようです。

どこで見つけて誰が捕ったのか、

同時に何人もの子が話し始めます。

自分たちで行った結果を伝えたいのです。

聖徳太子のような能力がない私は、

話の区切りを探しては聞き返します。

それでも嬉しそうに教えてくれました。

柳沢小学校の子たちは、なぜかダンゴムシが大好き。

身体に這わせて可愛がって(?)います。

一番人気はカマキリでした。

オオカマキリを見つけて大喜び!

さて、どんな絵になるのかな?

就学時健診準備(5年)

本日は、就学時健康診断日。

来年度、入学予定の子が多く来校する日です。

毎年、その対応をするのは、

来年度に最高学年となる5年生です。

その5年生が、来校者を迎えるための準備をしています。

来年度入学してくる子と一足先に会える喜びと

最高学年への自覚を促がす機会。

どのような、お兄さん・お姉さんの顔になるか

今から楽しみにしています。

【お知らせ】地震がありました

ただいま、地震がありました。

児童は速やかに机の下に避難できていました。

混乱もなく被害もありません。

ご安心ください。

既に、通常授業を再開しております。

ピアニカ練習(1年)

1年生が音楽の時間に

鍵盤ハーモニカの練習をしていました。

なかなか高度な学習で、

ドからソまでの音を使用して

自分たちで旋律を作り、弾く学習です。

4拍中のはじめの3音に当てはめます。

最後の一拍は休符です。

担任が拍をとりながら、班ごとに演奏していきます。

不思議と曲っぽく聞こえます。

薬指(ファ)をつかうのが難しそうです。

「演奏が終わったらマスクしてね!」

担任の指示に素直にしたがう1年生。

これから、もっと上手になりそうです。

仮面をつけると?

5年生の教室に行ってみると、

ロッカーの上に、図画工作で作った

怪しげだけれど趣のある仮面が飾られていました。

一つ一つ丁寧に見ていたのですが、

どうしても仮面を付けた様子を見たくなります。

そこで、付けてもらいました!

怪しい…怪しすぎる。

でも愛嬌があったり格好よかったり…

ニヤニヤしながら撮影しました。

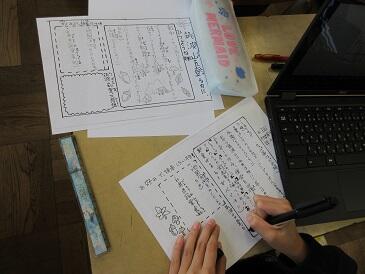

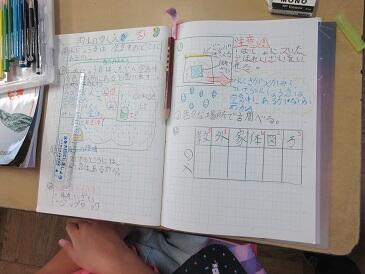

筑波山に向けて(4年)

4年生は、5年生と同じように新聞などを作成していましたが

事前に調べたことなどをまとめていました。

レイアウトをばっちりと決めて定型の用紙に書いています。

ことこまかに調べてあり、感心しました。

しおりを作っているようです。

デザインも全て自分で考えたとのことでした。すごい。

リーフレットの表紙のようです。

紅葉の筑波山でしょう。色合いをパソコンで確認していました。

これも独特の工夫がしてあります。

当日に自分の目で確かめたことを上段に書くとのこと。

情報精度が高くなりますね。

小学生でも様々な考え方やアイデアが出ます。

見ているだけで、本当に楽しい!

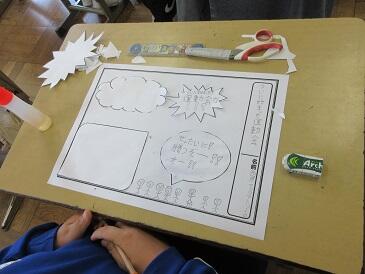

事後活動(5年)

5年生の学級では、運動会の新聞づくり!

どんな新聞ができるのでしょうか。

それぞれ、工夫をしているようです。

吹き出しを切り出してレイアウトしていく子。

形や大きさにもこだわりを見せていました。

四角スペースを当てはめていき、絵を描いていく子。

その時に感じたことが伝わってきます。

振り返りは大事ですが、その子が何を振り返っているのか

見取っていくことも大事です。

一人ひとりの感じ方・考え方を大切にしていきたいです。

運動会!

昨日の雨の影響で1時間遅延で実施した

柳沢小学校第45回運動会。

空は晴天。何より開催できてよかった。

子どもたちの歓声を聞くのも久しぶり。

おそらく、ご来場いただいた皆様も

心が温かくなったのではないでしょうか。

子どもたちの頑張る姿に感動したのでしょう。

賞賛する声が、本部裏からしばしば聞こえてきました。

子どもたちの素直な反応が嬉しいですね。

そのような姿を見ると、教員も熱が入ります。

齋藤教諭や稲垣教諭のボルテージも上がっていましたね。

運動会後の「片付け運動会」に

保護者の皆様方が多数参加してくださいました。

片付けのスピードが違う。

本当に助かりました。

秋空の下、万国旗がはためく中での運動会。

本当に実施できてよかったです。

ありがとうございました。

【重要】明日の運動会について

本日の雨天を考慮し、明日の運動会は、

1時間遅らせて実施します。

正門開錠は、8時となります。

車での来場は、お控えください。

裏校庭は、全てテント設置場とし、

トラック周りは立ち見となります。

それ以外の部分にシート敷設することは

可能ですが、スズメバチにご注意ください。

登校時間は、5・6年生は変わらず7時40分

1年生から4年生は、9時05分です。

開会式は、9時45分とし、

午前中の競技は、プログラム№11までとします。

午後の開始は、12時20分とし、

プログラム№12から再開します。

来場者は、配付したシールを必ず

胸元や肩口に貼付してください。

1家庭あたり2人としておりますが、

乳幼児は含まれません。

校庭各所に手指消毒薬液を設置しますので

適宜、ご利用ください。

また、参観時はマスク着用でお願いします。

大声での応援は、お控えください。

なお、密を回避するため、

立ち見スペースは、お子様の学年時のみで

お願いします。

昼食は、敷地内で摂っていただいて構いません。

ただし、ゴミの始末をお願いします。

なお、体育館も開放しますので、ご利用ください。

防犯教室(1・2年)

午後、1年生と2年生を対象に

防犯教室が開催されました。

「いかのおすし」について、1つずつ

分かりやすく説明していただけました。

実際にあった事件なども、低学年児童にも分かりやすく

教えていただけました。

大きな声の出し方を練習中!

(※大きな声は出していません)

防犯に関するクイズなどを行うなど

飽きさせない工夫が見られました。

最後に、「あいさつ」の大切さを話してくださいました。

本校の「あいさつ」も、よくなってきています!

オンライン社会科見学(3年)

3年生の社会科見学は、オンラインで行いました。

感染者数が下火とはいえ、食品を扱う工場ですから

仕方が無い面があります。

教材化されているようで、醤油に関する内容を

網羅した、よい映像教材でした。

醤油に関することや工場での製造工程など

一定の時間によくまとめられていました。

視聴していると、当然、小学生ならではの疑問が。

そこもしっかりと、質問時間をオンラインで確保しています。

素朴な質問にも、極めて丁寧に答えて頂けました。

工場の方だから分かることもたくさんあります。

本当なら、実際に訪れて見学・体験させたいです。

工場の方も同じ気持ちのようです。

通常の有り難さを感じますね。

運動会練習

昨日の全体練習は中止でした。

天候が悪い場合や悪化が予想される場合、

雨雲レーダーをはじめ、様々な情報を見るのですが、

予報では、「15分後に強い雨」。

運動会前、健康管理のことを考えると

いくら着替えるとはいえ、雨に濡れるのはリスクがあります。

そこで中止に。結果的に大して降りませんでしたが、

まあ、仕方がないです。

そして今日!雲一つ無い晴天!

児童も職員もやる気が出ます。

残された練習時間は、ごくわずか。

気持ちのよい風も吹いており、秋を感じます。

今日は、全体種目や式の練習をしました。

6年生が、よくリードしています。

運動会が楽しみです。

空が青いだけで、写真も映えますね。

何だか腕が上がったと錯覚してしまいます。

正門の修理

みなさんは、正門を開閉したことありますか?

重厚な造りで極めて重い!

実は、そうとは知らなかった4月、背中を痛めました。

そんな正門を

修理してくれました。

滑車が相当擦れて削られてしまっていることと

ボールベアリングがダメになっているとのことでした。

滑車の交換となった訳ですが、その効果は?

かなり軽くなり、踏ん張れば片手でも開けられます。

配送業者の方とか、苦労していましたから。

租税教室(6年)

租税教室が6年生を対象に行われました。

大金税理士と濱田税理士が来校し、

租税に関する授業を行いました。

軽妙な語り口でテンポも良く

既習事項の歴史の学習などと絡めながら進めていました。

分かりやすい視聴覚教材を提示しながら

身の回りの税についてライフステージ別に説明していきます。

副読本も見やすいものなので、後で見返してみましょう。

分かることには積極的に言葉を口にし、

分からないことには真剣に話を聞いています。

後に税理士さんに聞いたところ、

小学生だけではなく、中学生、高校生と

段階にあった継続的な指導が大切とのことでした。

税理士という職業から、租税教室の必要性を

本当に強く感じているとのことでした。

一人だけの意見

4年生の算数の授業

今日は、よい場面を見ることができました。

倍概念(割合)は、つまずきが多い領域です。

ここでのつまずきは、卒業してからも続くため

丁寧に丁寧に、繰り返し丁寧に進める必要があります。

そんな中、多数派の考え方に対し、

一人が別の考え方を提示しました。

多数派は、人数の安心感からか少々緩んでいます。

「いい?たった一人だけの大切な意見。

ここは、しっかりと聞いて!」

担任の一声で、教室内に緊張感が生まれます。

別の児童が、ボソッと感想と意見をつぶやきます。

「いいね、そのつぶやき。もう1回言ってみて」

すぐさま、取り上げます。

多様な意見を拾い上げながら適度な緊張感がある教室。

いい算数の学習をしているなあ。

赤い羽募金

児童会のみんなで、各学級が集めた募金を

硬貨選別器にかけて集計していきます。

この機械、動作は遅いですが

確実に硬貨を選別していきます。

子どもたちは興味津々です。

さて、集計結果発表!

13,714円の厚志が集まりました。

ご協力有り難うございました。

歴史パネル

野田市郷土博物館から、歴史パネルの貸与があり

旧コンピュータ室内に設置しました。

早速、6年生が見学に訪れました。

市内の遺跡についても、よくまとめられており

文章も平易で読みやすく工夫されています。

「見たことやあることは知っていても

それが何だったのかわからなかった」

という児童もおり、参考になっていたようです。

見終わった何人かに話を聞いてみたところ

「野田市には相当な縄文人が住んでいたと思う」

「縄文時代から多く住んでいた野田市がすごい」

「気になっていた遺跡のことがよくわかった」

との回答がありました。

博物館にも興味をもった児童がおりました。

やはり、野田市のことを知るためには

地元の博物館が一番いいでしょう。

野田市郷土博物館に足を運んでみませんか?

ウォーターパーク

業間休みや昼休みに職員室前の

ウォーターパークに来る子が結構います。

目的は様々なようで、観察対象も様々です。

今日来ていた2人は、ドジョウを見に来ていました。

定期的に来ているようで、

プールから採ったヤゴより大きなヤゴを見つけたことも。

夏を経て水草が多くなっているので

水草や落ち葉をかき分けてドジョウを探していました。

また、別の子は、金魚を見に来ていました。

それぞれに名前が付いているそうです。

はじめて知りました。

「あっ、クロスケがいた!」

大切なものを発見したかのように指を差します。

「ここで観察したい他の生き物はいる?」

と、聞いてみたところ、即答でした。

「ネコザメ!だって、すごくかわいいんだもん」

…ちょっと無理かな…。

久しぶりの部活

今日から、部活動がはじまりました。

久しぶりの部活動。楽しみいっぱい。

ミニバス部

見に行ったときは、基礎トレでした。

ミニバスの動きを取り入れたトレーニングでしたが、

久しぶりのせいか、多くがヘロヘロでした。

サッカー部

校庭では、主にミニゲームやタスクゲームをしていました。

裏校庭では、インサイド・アウトサイドを意識した

パス練習を行っていました。

久しぶりのせいか、動きが硬いですね。

音楽部

管楽器パートは、マウスピースを使用した練習でした。

まだまだ先輩部員や指導者に教わりながらです。

どの部活動でも、児童の表情は明るいです。

やっぱり、「何かをする」ということは

気分転換になるのでしょうね。

見て見て!

1年生が

「教室まで見に来てほしい」

「見てほしいものがあります!」

「すごいんだよ」

「ダメだよ、まだ秘密」

…と、誘いに来ました。

では、行ってみましょう!

すると、目を引く絵がたくさん!

「想像の世界」を描いたそうです。

1人ずつ1つずつ丁寧に聞いていきます。

子どもたちも一生懸命に説明します。

子どもたちが頭の中でイメージした映像を

一生懸命に自分の力で表現したもの。

パーツ1つ1つに描いた意味があるのです。

自分の作品を説明しているときの表情がいい!

本当にいきいきとしています。

褒められたいのではないのです。

自分の絵を一緒に見ながら「語りたい」のです。

丁寧に丁寧に聞くだけでも

子どもたちの背景が見えてくるものです。

裏校庭で(5年)

定時巡回していると、裏校庭で何かしています。

どうやらワラを扱っているようですが…

担任の熊谷教諭が、さらにどっさり持ってきました。

聞いてみると、学校田で収穫したものを

乾燥が終わったので脱穀のために

穂先を外しているのだそうです。

日が出てきて気持ちの良い青空の下

楽しみながら作業をしているようでした。

柳沢小交通安全の日(10月)

今日は、柳沢小交通安全の日。

やさしい雨が降っています。

しとしと雨って久しぶりの気がするのですが。

風情を感じつつ、雨の日はやはり心配。

その中での集団下校。

今月になり、また地域の方々がサポートしてくれます。

本当に有り難い!

雨が降っているときなので、なおさら強く感じます。

子どもたちを見送る地域の方々の目がとても優しいです。

4月よりも、あいさつできる児童が増えた気もします。

安全に安全に。とにかく安全に。

地域の方々のご協力に感謝!

なつかしい音色

音楽の授業でしょうか。

久しぶりにリコーダーやピアニカの音が

聞こえてきました。

音楽担当も学級担任も

緊急事態宣言下での音楽の授業に苦慮していました。

おそらくホッとしていることでしょう。

人間の指は不思議なもので

センサーのように敏感で、情報を脳に伝えます。

重さ・温度・硬さ・大きさなどなど

目や耳からの情報と統合していく活動って

実は、とても大切なのです。

楽しみながら、がんばれ!

準備がはじまりました

校舎内のスペースに、運動会関係の

看板や用品が置かれるようになりました。

高学年は、準備が進むにつれ、

気持ちも高ぶってくるものです。

体育館でも…

あれ?誰かがのぞいてる!

実は…

運動会練習も始まっているのでした。

緊急事態宣言等ではありませんが、

やはり、感染防止には留意して練習します。

休校期間があったこともあり、

まずは平時の授業時数の確保優先。

運動会であっても平時の授業の延長です。

規模を縮小した簡易な内容の運動会ですが

子どもの頑張りを見ることはできるものです。

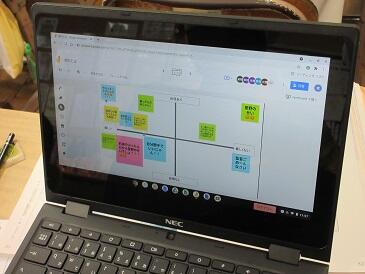

後期課程スタート

新しい課程のスタートです。

新しくなる時こそ、大人・子ども関係なく

自分を見直す大きな機会です。

教室の様子をのぞいてみると…

後期の役割分担や係活動などを決めている学級が多いかな。

早速、理科の授業をしている学級も。

教育課程を大きな範囲で計画できるのが2期制のよさです。

ノートもしっかり書いていますね。

それをもとにして…

実験・観察。

学習計画通りで隙が無いですね。

高橋教頭の書写も、いつも以上に熱が入ります。

道徳の授業からスタートしている学級も。

共有できるアプリで、マトリクスで意見を弁別していました。

どの学級も、落ち着いたスタートが切れたようです。

前期終業式

今日は、前期の終業式です。

幸い天気にも恵まれ、短時間ですが裏校庭で実施しました。

間隔を確保して並べた学年は、2年生と5年生。

日頃からの指導が徹底しているのでしょう。

式に先立ち、表彰が行われました。

吹奏楽コンクール、科学工夫作品展、読書感想文の表彰です。

全校児童の前で表彰できて、本当によかった。

胸を張っている感じが分かりますね。

自信を付けるきっかけになればいいですね。

終業式では、偶数学年の代表児童が作文発表をしました。

2年生は、頑張ってできるようになったこと。

4年生は、はじめての学級委員について。

6年生は、後期にがんばりたいこと。

読み終えた後の晴れやかな笑顔がとてもいいです。

私からは、

・正直に、素直に生活できたか

・他人に迷惑をかけていないか

・自分で考えて行動できたか

・進んであいさつできたか

など、自分の心中における「見えない通知表」について

自己採点してみるよう話しました。

今朝の出来事(教頭より)

いつものように、正門前の落ち葉掃きをしようと玄関を出ると、

4年生の女子児童3名が「教頭先生、私たちも参加していいですか?」と

うれしい一言。

「ありがとう。それでは駐輪所のところをお願いします」と伝えると

3人は走って行き、竹箒を持って直ぐに開始。

登校中の同じ学年の男子でしょうか?大きな声で「ぼくも手伝おうか?」と

いう声も聞こえてきました。

教室の戻る時間が来たので、お礼を言いに行くと。「あれ?」

「4人?」なんと落ち葉掃きの輪が広がっていました。」

4人が一生懸命取り組んでいる姿を見て、とてもうれしくなりました。

「自分達で考え、行動する」とても大切なことですね。

一人でも多くの子ども達が、協力することで、さらに、素晴らしい

柳沢小学校になっていくのかな。

代表委員会

本日のロング昼休みに、代表委員会がありました。

運動会のスローガンを決定します。

役員は、あいかわらず進行が上手です。

テンポよく進めていきます。

各学年・学級の代表も、真剣そのもの。

こういう経験は、本当に大切です。

決定後に、本年度のスローガンを報告に来ました。

報告を受けた後、「はい、そうですか」では終わりません。

①どういう願いや意味が込められているか

②低学年には、具体的にどう噛み砕いて伝えるか

③いつ、どのような方法で発表するのか

などなど。

少々厳しいかなあと思うくらい質問をしたのですが、

それぞれの回答に、それぞれの役員が

よどみなく答えていきます。

これで一安心。立派でした。

修学旅行(2日目)

2日目の朝。

職員が最もドキドキする時間。

「顔色はどうか」

「元気はあるか」

「熱が出ていたり、体調不良者はいないか」

昨晩は、静かに部屋で過ごし早めに寝たせいか

みんな元気でした。ホッとする瞬間です。

天気も快晴!よいスタートでした。

朝の散歩(源泉を見てきました)の後、

内臓が動き始めたところで朝食です。

元気に食べている姿を確認して、

ホッとした表情で担任も食べ始めます。

ちなみに、この学年の良いところは、

男女問わずモリモリ食べておかわりするところ。

朝一乗りで華厳の滝を見学します。

虹がかかっていました。

男子は、まったりと見続ける子が多かったです。

カモシカが見られる率が高いのですが、

今回は見られませんでした。

そして、日光江戸村。

グループ行動ですが、前日の様子を見ていて

心配なく見守ることができました。

お土産屋さんを見たり、時代劇を見たりと

思い思いに活動していました。

他の学校も来場していましたが、

素直でニコニコしている児童が多いせいか

若干、幼く見える場面も。

男女とも木刀や手裏剣を買っている子が多かったからかな?

体調不良者が出なかったことが、何より有り難いです。

大切なお子さんが手元を離れて心配だったと思います。

無事に下校を見届けた後に飲んだ

職員が入れてくれたアイスコーヒー。

うーん、美味しい!

修学旅行(1日目)

天候に恵まれ、暑さを感じる頃には東照宮に着きました。

乗り物酔いする児童もおらず、一安心です。

雲ひとつなく、陽明門もよい感じです。

グループごとの行動でしたが、何も問題なく

安心して見ていられました。

奥の院まで登ったグループの児童たちは、

「足がヤバい。下りがきつかった」

と、渋い顔。体力が落ちているかな?

昼食会場まで歩いて移動。

みんなで食べれば、何でもおいしく感じるものです。

黙食ですが、みんな表情は明るいです。

その後は、魅惑のおみやげタイム。

ここで、一人ひとりの性格が出ます。

ニコニコ笑顔でいろいろ手にとって見る子

真剣な眼差しで、品定めに余念のない子

どんなものをお土産にしたか、お楽しみに!

その後、三本松で記念写真をとってから戦場ヶ原へ。

工事区間もあり、いつもとは少々違う林間ルート。

前半は湿原、後半は林間と、バランスがよかったかも。

4kmの道のりを少々時間がかかりましたが踏破!

湯滝の雄大さを目の当たりにします。

宿に到着して、現在、入浴を楽しんでいます。

その後、食事です。こちらも楽しみです!

【重要】本日の下校について

予報では、暴風域から外れておりますが

強風圏であることには変わらないため

各コース毎の集団下校を実施します。

そのため、全学年14:45下校とし、

順次、コース毎に下校します。

職員が各コースの最も遠方の児童宅付近まで

随伴し、安全に留意してまいります。

お迎えの車もあるかと思います。

駐車場スペースには限りがあるため、

安全上、スペース外に駐車せず裏校庭をご利用ください。