文字

背景

行間

カテゴリ:今日の出来事

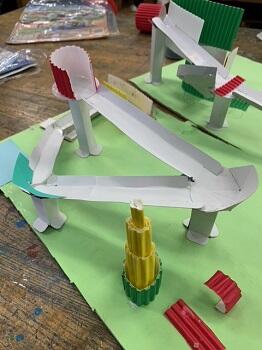

4年生 図工「コロコロガーレ」

4年生が図工で「コロコロガーレ」と題したビー玉ころがしの装置を工作しています。

ミニチュアジェットコースターのような、はたまた、ミニチュアウォータースライダーのような装置を作って、ビー玉を転がすゲーム装置ですね。

ちょっと作品を見てみます。それぞれに工夫がわかります。

走路の長い、大物です!

こちらは永久運動(外から力を加えなくても永久に動き続けること)を目指しているそう。

永久運動・・・いい響きだ!(^.^)

こちらはジグザグの走路を丁寧に作っています。うまく転がるかな?

まんまウォータースライダーのイメージでしょうか。転がるビー玉も気持ちよさげです。

こちらは宇宙のイメージかな?スコーンスコーンと転がる様子がイメージできます。

ビー玉がくぐるかわいい輪を付けています。

手前の黄色い部分は塔だそうです。どんなイメージの世界なのでしょうか。

作っては試しに転がし、また修正し、と、楽しんで作っていました。

楽しいですよね、これは。

連光寺小の教育活動が表彰されました

今月、連光寺小学校の教員活動について、2件表彰をしていただきました。

ひとつ目は、文部科学省!から。

本校は昨年度から地域保護者と一体となって活動するコミュニティスクールとなっていますが、

コミュニティスクールとなる以前から、地域学校協働活動として、地域協力者や外部協力者の皆様の力をお借りして教育活動を進めてきました。

主に、生活科や総合的な学習の時間での活動です。

かれこれ20年以上にわたって継続しています。

連小のいると当たり前なのですが、地位協力者が頻繁に授業協力をしていただいているのですが、これ実はすごいことなのです。

他の学校では、これほどどっぷりとは見られません。

その地域や外部との連携というところについて、功績を表彰していただきました。

地域・外部協力者の皆様、推薦してくださった多摩市教育委員会に御礼申し上げます。

ふたつ目は、河川財団から。

毎年4年生の多摩川の学習では研究助成をしていただいています。

総合見学のバス代の一部も、ここから拠出したりしています。

その研究成果が今年度も認められての表彰です。ありがとうございます。

紹介でした !(^^)! 。

朝からの雪 (*^▽^*)

予報より早く、午前8時前には雪が降り始めました。

子供たちの登校時刻も、確実にいつもより早い(笑)。

傘についた雪を払うのがもったいないそうです。

こちらはさっそく雪をかき集めて雪だるま!

雪が降ってくれば当然子供たちは興奮状態ですが、

雪国のように雪に慣れていない(衣服や持ち物など)子供たちですから、雪が降っているときはとりあえず外遊びはできません。

残念ですが、びしょびしょになって風邪をひいても困りますし(*_*)。

そうこうしているうちに、11時頃には大雪警報になりました。

10時の校庭の様子

12時の校庭の様子 確実に深くなってきています・・・

14時の校庭の様子

子供たちの下校が心配ですが、

①まずはまっすぐ家に帰ること。

②滑りやすいので、下を見て歩く場所を選んで歩くこと。

③途中で雪玉を投げたりしないこと。

④傘を振り回さないこと。

⑤とにかく、興奮しないこと。落ち着いて帰ること。

を給食の時間に声掛けしました。

下校時には、教室で、再度気を付けることを話して下校していきます。

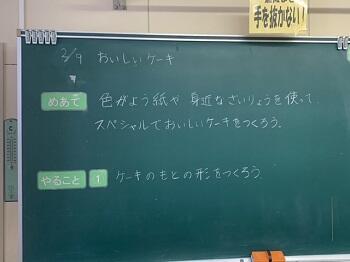

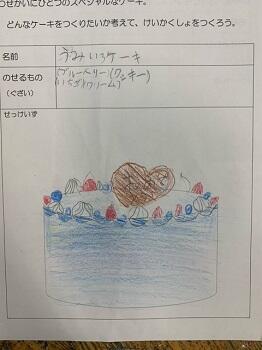

2年生 図工「おいしいケーキ」

図工室を覗くと、2年生が図工の授業をしていました。

心なしかみんなニコニコ。

謎を探るために近づいてみてみると、ケーキ作りをしていました!

これは確かに楽しそう!

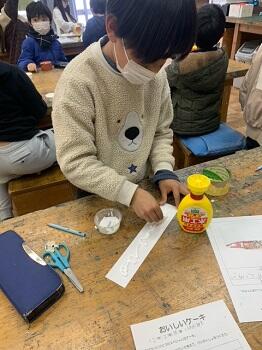

生配信で、ケーキの作り方の手順を説明していきます。

先生の見本のケーキを見ると、がぜん創作意欲がわきますよね。私も「作りたい!」って。

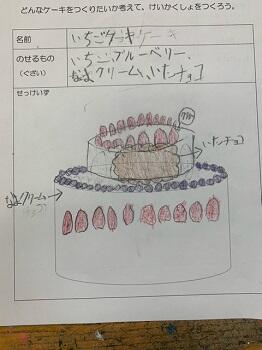

各自が一応完成イメージを描いているようです。こんなケーキを作りたいということですね。

土台はガムテープの芯や紙製のカップ。そこに画用紙を巻き付けてスポンジにしていきます。

デコレーションで、クリームもつけられます(^.^)。

その他にも、ドライフルーツやら、銘板やら、ビーズやら、いろいろな材料が用意されていました。

図工の授業で、材料の豊富さは、イマジネーションのふくらみに欠かせませんから、重要です。

完成が楽しみですね!

今週のごみ拾い(2/6~10)

今週のごみ拾いの紹介です。

特に今日は朝から雪でしたが、そんな天候にも負けずに拾ってきてくれる子供がいて感激です。

今週は、2,3,4,5年生が登場です。それでは、紹介します!

【2/6】今週もコンプリート続いていますね!

【2/7】5年生が「気になったから…」と拾ってきてくれました。そうそうそれなんです!

【2/8】4年生は、なんと以前紛失した自分のキックボードが落ちていた!と・・・。

【2/9】初登場の友達も!チーム4年生はここの所活動が活発です!(^^)!。

【2/10】今日も初登場のお友達が!雪の日にもありがとう!

6年生 家庭科「共に生きる地域での生活」

6年生が家庭科で「共に生きる地域での生活」という単元を学んでいます。

その中で、「地域でできることは何だろう」という学習があり、グループごとに考えて奉仕活動を実践しようとしています。

あるグループは児童館へ。あるグループは大谷戸公園へ・・・。

それぞれが目的をもって活動場所に放課後赴いています。

ちょうど5時を過ぎたころ、6年生5人が職員室に訪ねてきました。

その活動の一環で、さっそく今日、学校で炭ばさみを借りて、大谷戸公園でごみ拾いをしたのだそうです。

地域のごみ拾いは、全校朝会やホームページでも発信しているので、子供たちにとっても身近な活動のはずです。

ましてや、6年生のこの時期は、子供たちの気持ちも卒業に向けて、なんとも言えない結束感も感じる時期です。

学校に報告しに来てくれた子供たちの面々は、とても誇らしげに見えました。

素晴らしい子供たちです。

今日もいろいろ(笑)

今朝の朝学活の時間は、図書委員会が準備した「ビブリオバトル」を行いました。

図書委員会の面々が、それぞれにお勧めする絵本を持ち寄り、

その本のどこがどうよいのかをPRします。

それを録画したものを順に流しました。

↓ 1年生の様子

↓ 2年生の様子

↓ 4年生の様子

この後、タブレット端末でどの本を読んでみたいのかを投票して決着するそうです。

ICT機器をフル活用の集会でした。(いつもながらコロナ前は考えられなかったことです・・・)

今日は朝イチで、オンライン会議があったのですが、開始10分前に学童の職員の方から電話があり、

「ヤギが脱走しています!」

と久々の脱走劇(笑)。

一緒に戻しに出掛けた養護教諭が、しつこく攻撃されてしまいました (*_*; 。

ヤギパークに抜け穴ができていたので、補修するために、ヤギさんたちは今日は一日校庭で繋いでおきます。

繋いでみると、冬の晴れた日はこの場所でいいのかも…。

子供たちとも触れ合ったり、日向ぼっこしたりと、のんびり過ごしていました。

何より、校庭で体育を行っているその横でヤギが寝そべっている・・・その景色がたまりません(笑)。

1年生の体育を眺めている「ゆき」。

一緒にやりたいなぁ・・・というところでしょうか。

子供たちの事ばかりだけでなく、学校は本当に一日いろいろなことが起こります。

そこから考えが広がって、棚から牡丹餅的な展開もしばしば。

おもしろくて、素敵なところです。

ヤギ小屋補修

ヤギ小屋ですが、経年劣化で天井の部分のベニヤ板が痛んできていました。

そこをすかさずヤギさんたちが角でつつき、とうとう屋根に穴が開いてしまいました。

今週は雪が降るかもしれないというのに・・・(*_*)。

いつ壊れても直せるように、夏に補修の材料は購入してあったので、さっそく補修をしました。

まずは屋根の部分だけを外して、波板をとり、波板の下に敷いてあった3mm厚のベニヤ板も外します。

木枠だけになったところに、12mm厚のベニヤを張り、その上に新しい波板を取り付けました。

いきなり屋根だけ完成写真・・・。

工作が楽しくて途中写真を撮るのをすっかり忘れていました。

それを小屋の柱に乗せて、針金で固定します。

ベニヤ板の厚みが増したことで、かなりの重さがあります。

とてもしっかりとした屋根になりました。

中から見るとこんな感じです。

うん、いい感じです !(^^)!。

これで雪でも大丈夫。というより、角でつついても大丈夫(*^▽^*)。かなり丈夫です。

今日もご家庭からエサがたくさん届きました。

野草がない冬、とても助かっています。ありがとうございます。

(毎度のことですが、本当に野菜くず、キャベツやブロッコリー等の外側の葉や芯、リンゴの皮、そんなもので結構です!)

3年生 音楽「お囃子②」

先週に引き続き、3年生の音楽で取り組んでいる「お囃子」の第二弾です。

今日は実際に小太鼓も用意して、自分たちで順に打ちながらリズムをしみこませていきました。

「お囃子連」の皆様に今日も来ていただいています。

実際に小太鼓をたたいていくと、自然に体が動いていきますね。

叩き終わった後に、もう手を広げて踊っている子もいました。日本人のDNAなのでしょうか。

もう一回、「お囃子」の授業を予定しています。

㈱八洋様からの感謝状

自販機のメーカーでよく目にすることのある会社、㈱八洋様が、本日感謝状を届けに来てくださいました。

3年生児童が夏休みに取り組んだ「連光寺聖ヶ丘の自販機MAP」の調べ学習を、10月に行われた「たまキッズのせいせきみところ展」に展示されているのを見かけたのだそうです。

その内容に大いに感心してくださり、わざわざ代表取締役社長様が作者の児童宛の感謝状をもって来校してくださいました。

大判の、手書きの素晴らしい感謝状!

そして記念品もいただきました。

ありがとうございます!児童もますます調べ学習の意欲が湧いてくることでしょう。

★インフルエンザ、コロナ、手足口病、リンゴ病、ヘルパンギーナに感染し、治癒した際には「学校感染症治癒届」をご提出ください。

ダウンロードして印刷してご記入くださるか、用紙を学校からもらってください。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★保護者向け相談窓口一覧

★悩みを抱え込まないで!★

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

★18さいまでのチャイルドライン

子ども専用のダイヤルです。困っていること、悩んでいること、誰かと話したいとき、あなたの気持ちを大切にどんなことでもいっしょに考えます。

0120-99-7777 (NPO法人チャイルドライン支援センター)

★こどもSOS~こんなことでなやんでいたられんらくしてください

・いやなことをされる

・ひどいことを言われる

・ごはんを食べさせてもらえない

・かぞくのせわをしていて、じぶんのやりたいことができない

多摩市子ども家庭支援センター 042-355-3777 (月~土 9:00~18:00)

東京都多摩児童相談所 042-372-5600 (月~金 9:00~17:00)

児童相談所全国共通ダイヤル 189 (365日24時間)

★こどもの人権110番

なやみを一人でかかえないで相談できます

0120-007-1100 (月~金 8:15~17:15)

PTA作成 地域安全マップ

川の学習のボランティアをしてみませんか?

多摩市子どもみらい会議

「2050 年の多摩市のために私たちにできること~SDGsの達成に向けて何をすべきか~」をテーマに、参加する子どもたちがESD の取組から学んだことを基にして、持続可能なまちづくりに向けた提案とメッセージの発信を行います。

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法