文字

背景

行間

カテゴリ:今日の出来事

今週のごみ拾い(3/13~17)

今年度も残すところ来週のみとなりました。早いものです。

10月から始まったゴミ拾いですが、毎日のように続けてくれている人もおり、とても立派です!

人の役に立つ、誰かの役に立つって、気持ちの良いものです。

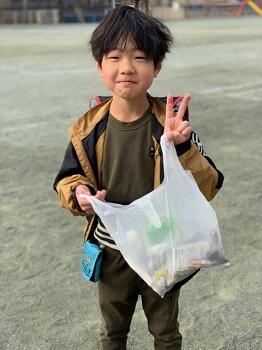

それでは、New Face も含めて、今週のごみ拾いの紹介です!

【3/13】

【3/14】

【3/15】

【3/16】

ちなみにこの日のごみはこんな感じ・・・。自分で使ったものはしっかり片づけたいですね。

【3/17】

連小の素敵な皆さん、今週もありがとう!!!!!

桜開花宣言 !(^^)!

史上1位タイの早さで桜の開花宣言が出た一昨日(3/14)。

連光寺小の桜も、暖かな春の陽気の今日、開花しました!

卒業式あたりに満開になっているとよいのですが。

「開花宣言」は私たちにとって当たり前の年中行事となっていますが、よくよく考えてみると、たった一種類の樹木の花を「開花」と報道されるのは「桜」のみ。

日本人にとって、やはり特別な花であり、季節であるのでしょう。

私にとっても特別ですし、特別と感じられている方も多いのではと思います。

令和5年度の特別な季節、特別な花、特別な時間の始まりです。

校門を入って駐車場に向かうところに植えてある染井吉野の数本の枝が開花していました。

他のところも大きなつぼみが膨らんでいましたので、一斉に開くのも時間の問題でしょう。

落し物はありませんか???

年末に、職員室前に置いてある、校内にあった落とし物(衣類など)は、学校公開などの期間に目立つところに展示したりもしましたが、落とし主が現れなかったものについては一度処分しました。

そして学年末です。

1月と2月の学校公開にも昇降口脇に展示していました。

その後も増え続け、かなりの数になっています・・・orz。

もちろん、名前が書いてあるものは本人に届けていますので、名前の書いていない落し物です。

今年度もラスト1週間となってところで、本日からいつもの昇降口脇に、目立つように展示してあります。

ご家庭でもお子さんに見てくるように一声かけてください。

(写真もアップしますので、お子さんのものがないかご覧ください。)

とりもなおさず、持ち物、衣類には、記名をお願いします。

3月24日をもって、再度落とし主の表れない落し物については処分する予定です (T_T) 。

こんなにたくさんなのです・・・。

もう少しアップして写真を撮りました。ご確認ください。

日本の将来は大丈夫なのだろうか・・・と大袈裟ですが思ってしまいます・・・。

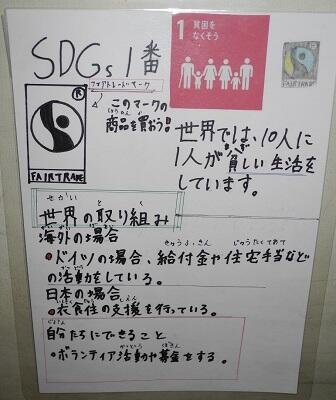

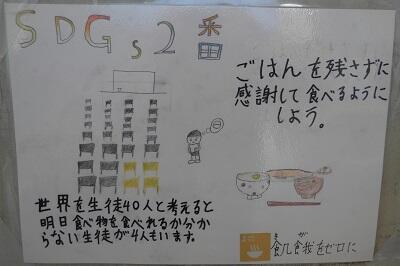

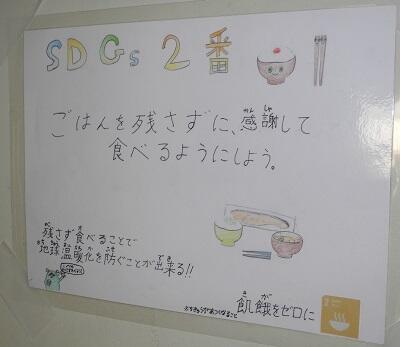

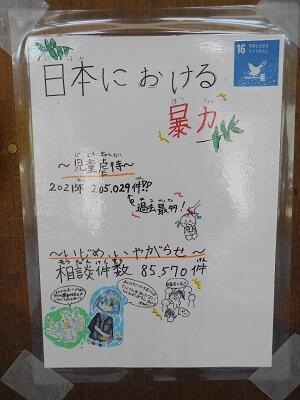

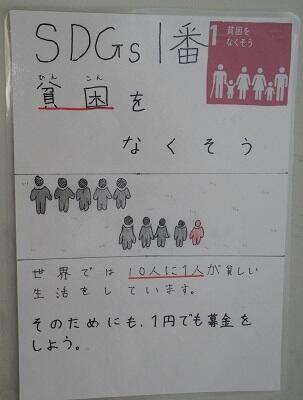

6年生 SDGsポスター

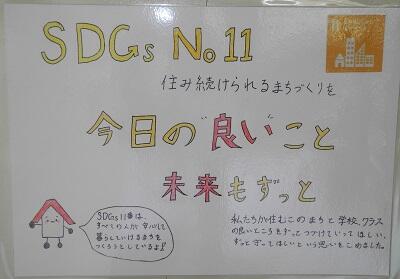

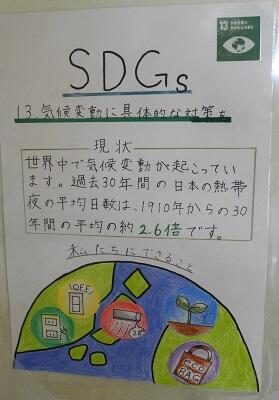

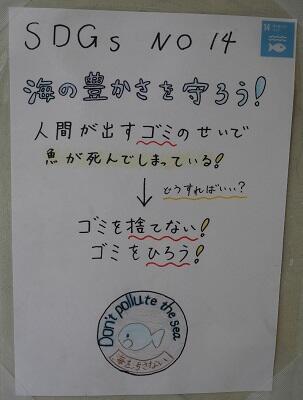

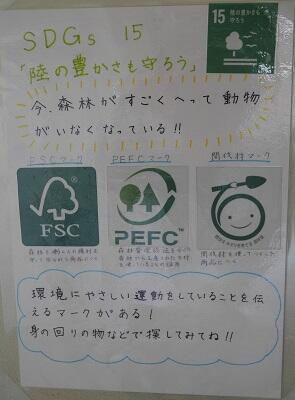

6年生が「総合的な学習の時間」で1年間学習したことをもとに、全校児童に訴えたいSDGsのテーマを、SDGsの17の目標の下にあるターゲットを説明したり、自分たちが取り組んだ学習に兼ねたりして、ポスターにしてくれました。

昨日午後、廊下や階段に貼り出されました。うちの学校らしい取り組みです。

写真を撮れたものは20枚でしたが、まだほかにも掲示されているかもしれません。見つけ次第追加していきます。

ラミネートもしてくれたので、しばらく掲示できそうです。

(撮影の際に光ってしまったりで、斜めから撮影しているのはそのせいです。すみません m_ _m )

それでは紹介します。学校に来た際は、ぜひご覧ください。

【SDGs1】貧困をなくそう

【SDGs2】飢餓をゼロに

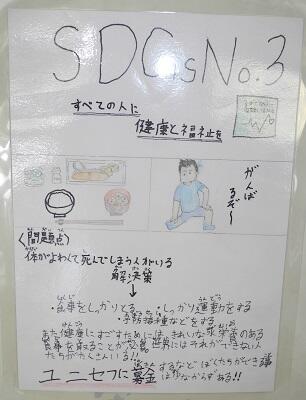

【SDGs3】すべての人に健康と福祉を

【SDGs4】質の高い教育をみんなに

【SDGs5】ジェンダー平等を実現しよう

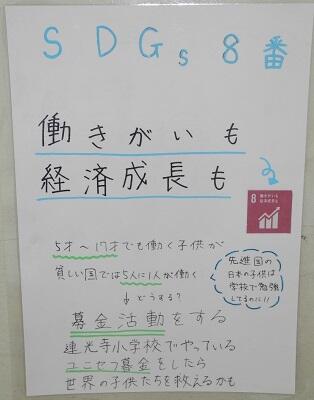

【SDGs8】働きがいも経済成長も

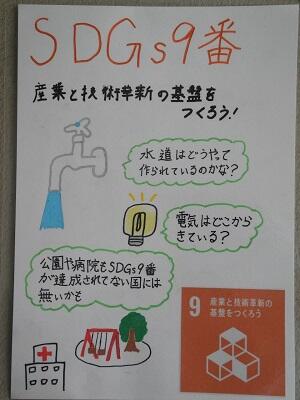

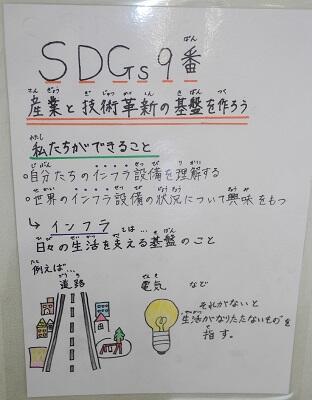

【SDGs9】産業と技術革新の基盤をつくろう

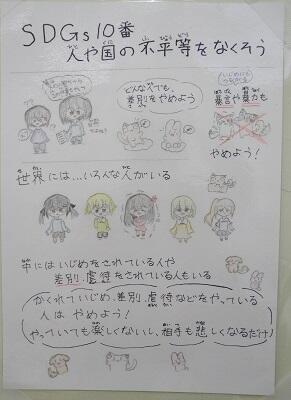

【SDGs10】人や国の不平等をなくそう

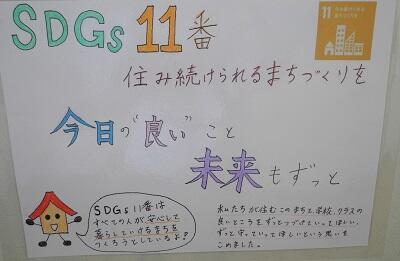

【SDGs11】住み続けられるまちづくりを

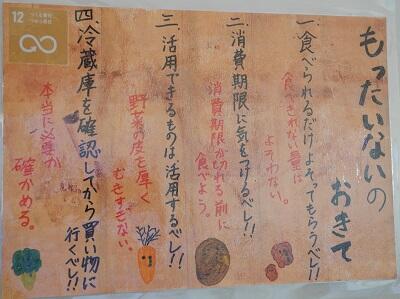

【SDGs12】つくる責任つかう責任

【SDGs13】気候変動に具体的な対策を

【SDGs14】海の豊かさを守ろう

【SDGs15】陸の豊かさを守ろう

【SDGs16】平和と公正をすべての人に

1年生 入学式に向けての練習

体育館は今週から卒業式・入学式の練習が始まり、会場セッティングがされました。

会場準備は、次期最高学年として5年生が創ってくれました。

6年生はさっそく昨日から練習開始。

練習用の卒業証書の筒も用意されています。

1年生の方は、入学式には出ませんが、入学式で見せる歓迎の動画を録ります。

今日から始まった体育館での全体練習は、その動画の練習を行っていました。

1年間の成長はやはりすごく、とてもしっかりとした態度で演奏をしていました。

動画の完成が楽しみです!(^^)!。

4月の保護者会で、入学式に流した動画をお見せしたいと思います。

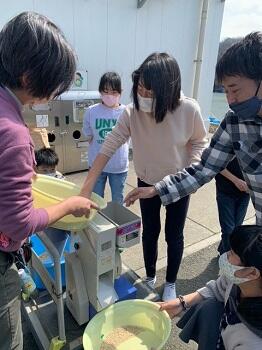

5年生 籾摺り(もみすり)

5年生が、谷戸田で収穫した籾を精米していました。

稲から籾をとる作業(脱穀)は1月25日に谷戸田で行いました。

度は脱穀した籾から、もみ殻を外す作業。精米です。

精米機で行いますが、詰まらないように、籾と、籾に少しだけついている茎を今一度分けます。

初めはこんな状態です。

これをより分けより分け、

こんな状態にしていきます。

そして、精米機へ。

ちょっと調子が悪く、子供たちにやらせてあげたいのですが、今日は大人二人がかりで調整しながら精米の開始です。

なんとかうまく動いてくれました。

果たして、持ち帰るだけの量があるでしょうか。楽しみです。

(家庭科の調理実習で食べる場合もあります)

けっこうな収穫量かも・・・(*^_^*)。

キュアグループ様から家庭科練習布を寄贈していただきました

6年生の総合的な学習の時間にお世話になっている株式会社キュアグループ様。

和紙繊維から布を作り、マスクやハンカチ、靴下、デニムなどに展開しています。

普通の布と同じように何度も洗えることはもちろんですが、傷んだら土に置けば完全に自然分解して土に還ります。

循環型社会を本気で目指している会社です。

以前から、この布を使用して家庭科の練習布を作れないか相談を重ねていました。

家庭科の裁縫の時間に、手縫いやミシンの練習用に「練習布」を購入して使うのですが、これが使い終わったときに土に還るのであれば、まさしく循環のサイクルです。

化繊の布では、いずれ燃えるゴミになりかねません。

縫う糸は100%木綿を使用すれば大丈夫。

付属のボタンも、木製と生分解プラスチック製です。

1年間のご相談とご協力あって、土に還る練習布がいよいよ出来上がりました!ありがとうございます!!!

いずれ、市内の小学校に広めたい構想もあるようです。

循環型社会に向けて、学校で少しでもできることがあれば、子供たちもSDGsに貢献している自己有用感が高まります。

次年度の5年生の家庭科で使用させていただきます。

もちろん、土に還る自然素材であること、循環型社会を目指す会社が存在し、そして寄贈してくださったこともしっかりと伝えていきます。

使用後は、次の1年生のアサガオの鉢に、マルチシートのように表面にかぶせて育ちをよくしたいと妄想しています(笑)。

この布は、そう、循環するのです。

ご検討いただき、教育活動にご協力いただき、本当にありがとうございます。

感謝申し上げます。

1年生 球根の鉢 ~ 春の装い

1年生がアサガオで使用した鉢に、球根を植えました。

なんでも、8種類のうちから自分で好きなものを選んで植えたのだそう。

タイミングが合えば、入学式の装飾としてロータリーに置けそうです。

これはレナンキュラス。

こちらはチューリップ。

これはスイセンかなぁ・・・。

もう咲き始めていますが、ムスカリです。

毎朝水を上げている1年生です。とても楽しみですね。

昨日、カエルが冬眠から覚めた話題をアップしましたが、なんと、もう、産卵していました。

典型的なヒキガエルの卵です。これからもっとどんどん産むことでしょう。

朝からハート池は子供たちのたまり場になっています。

一方、校内の樹木も、順に開花してきました。

こちらは駐車場に向かう通路に生えているコブシ。

こちらはハート池のほとりに生えている、アンズ?でしょうか。

→ ハナモモだそうです。

春がすぐそこまで来ています。

冬眠からカエルが目覚めました

先週後半、気温が上がったことで、ハート池の底に冬眠していたアズマヒキガエルが目覚めました。

今朝、様子を見に行ってみると、目視で6匹確認できました。

さっと水の中にもぐってしまうので、写真はこれしか撮れませんでしたが・・・。

寒い冬、子供たちが毎朝凍っているのを確認していたハート池の底で、じっと春を待っていたかと思うと、「おお、よくがんばった!!!」という思いが湧いてきます。

お腹を見ると(2枚目の写真)、冬眠明けで痩せているのがわかりますね。

この時期、カラスにも狙われやすいので、ハート池は格好の身の隠し場所です。

そのうち産卵をするので、みんなで温かく見守ってあげたいです。

今日は月曜日。

ヤギのエサがたくさん届きました。

スーパーのキャベツコーナーで、ちぎった外側の葉っぱをいただいてくれているご家庭もあるようで、ありがたい限りです。

土日に私もスーパー回りをして、キャベツの葉を入手することがあるのですが、今年は値段が高く、なかなか廃棄の葉っぱも量が確保できません。

ご家庭からいただいているのでとても助かっています。

ありがとうございます。

今週のごみ拾い(3/6~10)

気温も20℃を超え、かなり春めいてきました。

気持ちも上がっていきますね。

今週もごみ拾い頑張ってくれました!

朝、昇降口に立てない曜日があった週でしたが、ゴミ拾いをしてきてくれた人たちは身近な先生に撮ってもらった人もいたようです。

撮れなかった人、ごめんなさい…。

ではでは紹介します!

【3/6】

【3/7】この日は通学路のパトロールに出ていたので、担任の先生に撮ってもらいました。

【3/8】

【3/9】

【3/10】今日は朝から都庁へ出かけていましたので、養護の先生に撮ってもらいました。

今週もごみ拾いをありがとう!!!

連小の伝統に!です(*^^)v。

2年生の子供たちが、折り紙も見せてくれました。

とても丁寧に折れていますね (*^^*) 。

今日は本当に汗ばむほどの陽気でした。

しかし今年は花粉の飛散もものすごく、教員も子供たちも頭痛など体調をくずすこともあるほどです。

花粉対応眼鏡も昨年よりしている子が多いです。

いい季節、大好きな季節なのですが、この花粉だけは早く終わってほしいですね。

★インフルエンザ、コロナ、手足口病、リンゴ病、ヘルパンギーナに感染し、治癒した際には「学校感染症治癒届」をご提出ください。

ダウンロードして印刷してご記入くださるか、用紙を学校からもらってください。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★保護者向け相談窓口一覧

★悩みを抱え込まないで!★

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

★18さいまでのチャイルドライン

子ども専用のダイヤルです。困っていること、悩んでいること、誰かと話したいとき、あなたの気持ちを大切にどんなことでもいっしょに考えます。

0120-99-7777 (NPO法人チャイルドライン支援センター)

★こどもSOS~こんなことでなやんでいたられんらくしてください

・いやなことをされる

・ひどいことを言われる

・ごはんを食べさせてもらえない

・かぞくのせわをしていて、じぶんのやりたいことができない

多摩市子ども家庭支援センター 042-355-3777 (月~土 9:00~18:00)

東京都多摩児童相談所 042-372-5600 (月~金 9:00~17:00)

児童相談所全国共通ダイヤル 189 (365日24時間)

★こどもの人権110番

なやみを一人でかかえないで相談できます

0120-007-1100 (月~金 8:15~17:15)

PTA作成 地域安全マップ

川の学習のボランティアをしてみませんか?

多摩市子どもみらい会議

「2050 年の多摩市のために私たちにできること~SDGsの達成に向けて何をすべきか~」をテーマに、参加する子どもたちがESD の取組から学んだことを基にして、持続可能なまちづくりに向けた提案とメッセージの発信を行います。

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法