文字

背景

行間

カテゴリ:今日の出来事

6年生 家庭科「共に生きる地域での生活」④

6年生が家庭科で学習している単元、「共に生きる地域での生活」のボランティアの取り組み。

土曜日も、学校公開の後に1グループが活動してきました。

聖ヶ丘病院の方面から学校に向かって歩きながらごみ拾いをしてきてくれました。

一見綺麗に見える道ですが、植え込みなどに結構ごみがあったようです。

金属のものが多かったとのことです。

確かに金属は飛散しないので、ずっとそこに留まりますし・・・。

1円玉も2枚落ちていました。変色しています。

こちらは学校で預かって、ユニセフ募金用に取っておきます。

ちなみに、登校中や校外学習で子供たちが拾った1円玉などは、一時的に保管しておいてユニセフ募金に回しています。

6年生の皆さん、学校公開(参観)で疲れた日の午後に、ありがとうございました!

今年は期せずしてごみ拾いに縁のある連光寺小です。

ゆき 妊活から帰校

妊活のため、瑞穂町の牧場に行っていたやぎの「ゆき」が帰ってきました。

酔ってしまったのか、座り込んでなかなか車から降りようとしません。

活発でおてんばな「ゆき」にしては、珍しい姿です。

飼育委員の5年生の児童と、3年生の児童が出迎えに来てくれました。休みの日にありがとう m_ _m。

無事妊娠していれば、150日で生まれます。

運動会後ではなく、7月ごろになってしまいそうですね。

もう少ししたら、また大学の先生に来ていただいて、超音波で赤ちゃんがいるかどうか、確かめてみる予定です。

人間と同じです (^^)。

学校公開ご来校ありがとうございました~今週のごみ拾い(2/13~18)

本日は学校公開でした。

生活・総合発表会の2日目です。

まだまだコロナの感染も、インフルエンザの感染も発生していますので、人数制限と時間制限をさせていただきました。

ご理解・ご協力いただき、感謝申し上げます。ありがとうごさいました。

新型コロナウイルス対応として、マスクの着用の変更や、種別を5類に下げる話も出ています。

次年度以降の学校公開は、もっとフリーな形でご覧いただけるかと思っています。

さて、恒例の今週のごみ拾いです。

今週は、1,2,3,4年生が参加です。人数も多くうれしい1週間でした。ありがとう!

【2/13】

【2/14】この日のごみは多かったです・・・。

【2/15】

【2/16】

【2/17】

【2/18】

天気の良い日、風の強い日が続きそうです。

逆に言えば、ごみが飛び散る季節です。

今週のごみ拾い、皆さんありがとう!じゃんじゃんきれいにしていきます!

生活・総合発表会開催!

昨年度は、感染者数が増えた時期でしたので、2週間の延期の末、動画発表という形での開催でした。

今年度はようやく3年ぶりの対面による生活・総合発表会の開催となりました。

今日は児童鑑賞日です。

1時間目は各学年の発表紹介集会(動画)、2~4時間目にそれぞれが発表し、鑑賞しました。

【発表紹介集会】

各学年5分程度の発表内容を紹介する動画を作成し、動画で見ました。

金八先生風であったり、ダーツの旅風であったり、工夫を凝らした動画が楽しめました。

【1年生】

タブレット端末や紙芝居風の発表、実演あり、クイズありと、1年生なりの工夫が随所にありました。

【2年生】

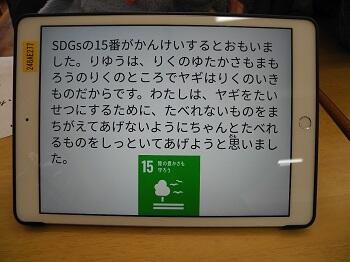

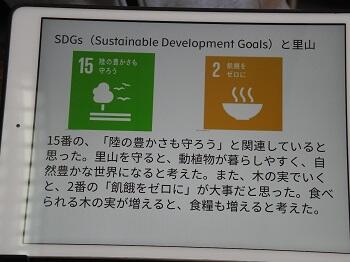

今年度、生活科・総合的な学習の時間では、学習内容がどうSDGsと結びついているのかを意識させることで、

自分たちの活動が持続可能な地球に貢献しているという自己有用感をもたせることにありました。

発表の最後に、SDGsのどれに当てはまるのかを発表しているグループもありました。

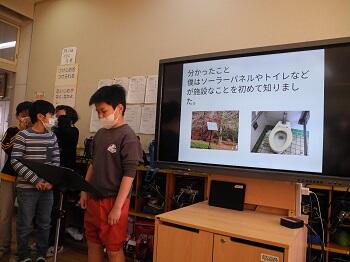

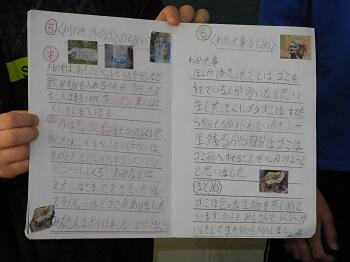

【3年生】

自分がなぜ追及している課題に興味を持ったのか、どう仮説を立てたのか、調べて何がわかったのか、

筋道立てて探究活動を進めたことがわかる、論理性を感じる発表内容でした。

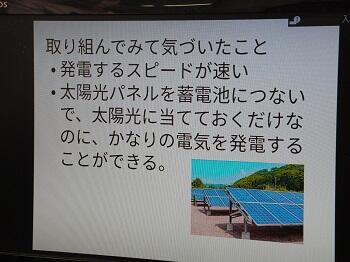

【4年生】

電子媒体だけでなく、紙媒体も有効に使用し、聞き手によく見てもらおうという意識が感じられました。

多摩川の様々な課題について、深堀していて、「そうだったんだ」と大人でも初めて知る内容もたくさんありました。

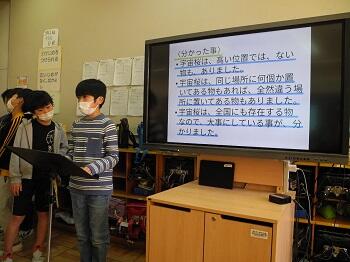

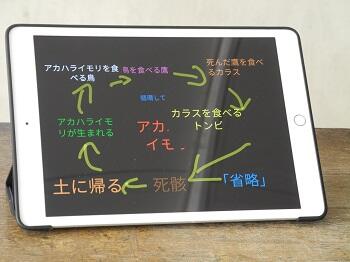

【5年生】

もう立派な学術発表。里山の循環を分かりやすくまとめて伝えていました。

まとめる段階で、ずいぶんいろいろなことを考えたのだろうなと聞いていてわかる奥行きのある発表内容でした。

【6年生】

さすが、と思わせる発表です。プレゼンが歯切れよく、とてもテンポよくわかりやすい発表でした。

着目してほしいところをちゃんと重きを置いて発表する工夫もあり、たくさんの子供たちが聞きに来ていました。

【オーディエンス】

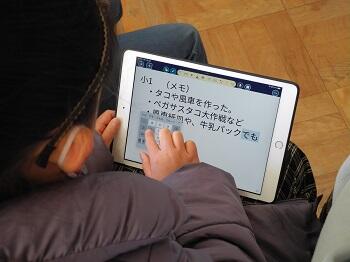

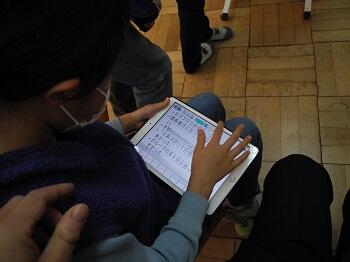

聞く側もメモを取りながら聞いている学年もありました。

発表する側もそんな姿を見ると嬉しいですよね。

今年は、タブレット端末でメモを取る子供がたくさんいました。

時間があってもあっても足りないくらい。それくらいすべて聞いてみたいという発表です。

明日は保護者鑑賞日となっています。

感染予防対策から、お子さん1人あたり1時間と短い時間ですが、どうぞご覧ください。

また、お時間余裕ありましたら、お子さん以外、他学年の発表もご覧いただければと思います。

(来年こそは、すべてフリーでご覧いただきたいなと切に思っています)

6年生 家庭科「共に生きる地域での生活」③

6年生が家庭科で学習している単元、「共に生きる地域での生活」のボランティアの取り組み。

昨日は1グループが活動してきたようです。

大谷戸公園周辺のごみ拾いをしてきました。

本当にご苦労様です!

ふと思い立ったときに、またできるといいですよね。

素晴らしい子供たちです。

ゆき、妊活へ!!

飼育しているヤギのメス、「ゆき」が、妊活のため瑞穂町の牧場に3泊4日で預かってもらうことになりました。

夕方、このヤギたちの故郷の大学の先生がいらして、車に乗せていきました。

いないのはたったの4日間ですが、名残惜しそうに見送る飼育委員の児童。

車に乗る前に、排卵誘発剤を注射します。意外と平気で暴れることもなく・・・。

カーゴルームに大きなケージが積んであって、暗くなるので安心して乗っていけるかな。

うまくいけば、運動会前後に子ヤギが誕生するかもしれません。

3年生 クラブ見学

4年生から始まる、木曜日7時間目のクラブ活動。

4月にクラブ活動を始める3年生が、どのクラブに入ろうかなぁ・・・の参考にするために、クラブ見学をしました。

兄姉や先輩から聞いてはいたものの、自分で見聞きするのは初めて。

しげしげと活動を見つめていました。

さてさて、だいたい何に入ろうか、決まったかな!?

6年生 家庭科「共に生きる地域での生活」②

6年生が家庭科で学習している単元、「共に生きる地域での生活」のボランティアの取り組み。

昨日は2グループが活動してきたようです。

2グループ共に、向いの丘地域のごみ拾いをしてきました。

4時前に学校に報告と、ごみやトングを置きに来てくれました。

ごみの量を見ても、とりあえずやらないとなので、ちゃっちゃとやってきました・・・という量ではありません。

時間をかけて、結構広い区域を回ったのではないでしょうか。

地域のためにできること、役立つこと、それの実践は、やがて巡り巡って自分のところに形を変えて返ってくるはずです。

ご苦労様でした。

素晴らしい子供たちです。

入学説明会へのご来校ありがとうございました

令和5年度新入学生の保護者向けに、入学説明会を実施しました。

寒い中、ご来校ご苦労様でした。

資料、説明がたくさんありましたが、不明な点は学校までご連絡いただければと思います。

入学をお待ちしております。

↓ 入学のしおり ↓

(「連絡・手続き等」の欄内にもアップしています。)

多摩市「社会を明るくする運動」作文コンテスト 表彰式

昨日夕方、法務省「社会を明るくする運動”中央推進委員会」が主催する「社会を明るくする運動」作文コンテストの多摩市に於いての表彰式がベルブ永山で行われました。

本校5年生児童の書いた作文が「最優秀賞」に選ばれ、表彰されました。

おめでとうございます!

多摩市社会を明るくする運動推進委員長の阿部裕行市長から直々に表彰されました。

なお、最優秀賞でしたので、書いた作文も入選作品の代表として発表もしました。

作文は、安部元総理の事件を発端として、人間の「育ち」についてを考える社会的な思考の素晴らしい作文でした。

大役でしたが、立派に表彰、代表発表を行えました (^O^)/。

表彰式後には、市長さんと談笑の場面も。

重ねて、おめでとうございました (^.^)/。

★インフルエンザ、コロナ、手足口病、リンゴ病、ヘルパンギーナに感染し、治癒した際には「学校感染症治癒届」をご提出ください。

ダウンロードして印刷してご記入くださるか、用紙を学校からもらってください。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★保護者向け相談窓口一覧

★悩みを抱え込まないで!★

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

★18さいまでのチャイルドライン

子ども専用のダイヤルです。困っていること、悩んでいること、誰かと話したいとき、あなたの気持ちを大切にどんなことでもいっしょに考えます。

0120-99-7777 (NPO法人チャイルドライン支援センター)

★こどもSOS~こんなことでなやんでいたられんらくしてください

・いやなことをされる

・ひどいことを言われる

・ごはんを食べさせてもらえない

・かぞくのせわをしていて、じぶんのやりたいことができない

多摩市子ども家庭支援センター 042-355-3777 (月~土 9:00~18:00)

東京都多摩児童相談所 042-372-5600 (月~金 9:00~17:00)

児童相談所全国共通ダイヤル 189 (365日24時間)

★こどもの人権110番

なやみを一人でかかえないで相談できます

0120-007-1100 (月~金 8:15~17:15)

PTA作成 地域安全マップ

川の学習のボランティアをしてみませんか?

多摩市子どもみらい会議

「2050 年の多摩市のために私たちにできること~SDGsの達成に向けて何をすべきか~」をテーマに、参加する子どもたちがESD の取組から学んだことを基にして、持続可能なまちづくりに向けた提案とメッセージの発信を行います。

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法