文字

背景

行間

カテゴリ:今日の出来事

今週のごみ拾い(4/10~14)

実質1週目だった今週。

木曜日からは午後の授業も始まりました。

1年生の給食も来週月曜日から始まります。

登校時のごみ拾いも、年度をまたぎ継続中です(^.^)。

お兄ちゃんと一緒に、さっそく1年生もデビューしました。

今週も皆さんありがとう! 1,3,4,5年生の皆さんです。

では、紹介していきます(@^^)/~~~。

【4/10】

【4/11】

【4/12】

【4/13】

【4/14】

4年生 朝学習 1年生 図書 2年生 給食

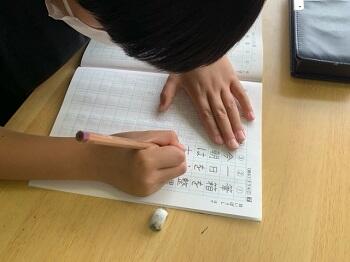

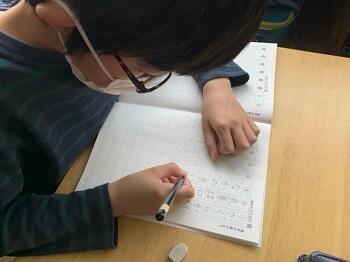

4年生の朝の教室を覗いてみると、朝学習を行っていました。

今日は漢字ドリルのようです。

そういえば、先日覗いたときに担任の先生が、

「字はどれだけ丁寧に書くかというところを見てますよ」

と話していました。

よい姿勢で、ゆっくりと、丁寧に書く。書字の基本です。

みんな素晴らしい字で書いていました。

そういえば、お子さんが持ち帰ったテストの名前の文字、ちゃんと書かれているでしょうか。

名前を大切にする、字(書くこと)を大切にする、なかなか現代っ子の課題です。

ご家庭でも話題にしてください。

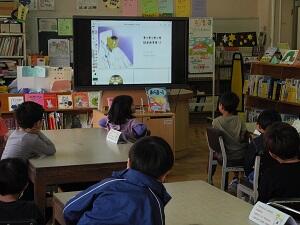

校内を見て回っていると1年生が図書をしていました。

図書は国語の時間とは別に、「行事」という時数のカウントを別に設けて、確実に実施できるようにしています。

子供たちが読書に親しむ、本に親しむための一つの工夫です。(全学年で実施しています)

担任の先生が面白おかしく上手に読んでいたので、子供たちも楽しみながら画面に集中して聞いていました。

担任の先生からしてみれば、子供たちを「つかんだ!」という瞬間だったかもしれません。

担任は、子供たちに様々な手法を試してみて、息の合う活動を模索します。

その積み重ねが、学級の一体感につながっていきます。

4月は、教師にとって、そんな月です。

1年生の教室は、学童のお弁当を置く場所、水筒を置く場所が決められていました。

取りやすくするとともに、置き忘れ防止の意味もありますね。

4月から、給食の時間に各教室にお邪魔して一緒に給食を食べています。

学級の様子を肌で知れることと、子供たちの話題を知りたいのが理由です(^.^)。

コロナ前も行っていたのですが、復活させました。

といっても、前向き喫食。少しのお話はOKです。もう少し辛抱が続きます。

一昨日は2年生の教室にお邪魔しました。

当番さんが前に出て「いただきます」。

数物のおかわりは、この日は先生とジャンケンで決めていました。

もう少し食べられそうなものを先生が配っています。フードロスを子供たちにも意識させています。

なごやかにみんな食べていました。

保健室では、今日は視力検査の日でした。

5月中旬まで、健康診断が断続的に続きます。

5年生 たけのこ掘り

連光寺小の春恒例のたけのこ掘りに5年生が行ってきました。

行ってきましたと言っても、ゆうひの丘の川崎街道側斜面のところです。

普段は立ち入り禁止の区画ですが、毎年桜ケ丘公園の管理事務所のご協力を得て掘らせていただいています。

ありがとうございます。

長袖長ズボン、素肌が見えない格好をして、ヘルメットも被って準備万端です。

たけのこは、地面に出ているものはすでに大きくなっていて硬いと言われます。

それを図にしたのがこんな説明。

特に今年は暖かかったので、たけのこが出てくるのが早かったそうです。

もしかしたらもう大きなものしかないのかも・・・。と心配していました。

しかし、気分は高まってきました。さあ掘りましょう!

がんばれがんばれ!

根っこの部分は地下茎が入り組んでいるので、結構難儀します。

けれどもここで丁寧に掘り進めれば、シルエットの素敵なたけのこを掘り出すことができるはず!

ヤッター!!!!(^^)! とても立派なたけのこです。

その後、次々に掘り出していました。

今年の5年生、なかなか生活力があります(^.^)。

一人2~3本持って帰ることができました。

茹でるのにちょっと手間がかかりますが、新鮮なうちにご家庭で召し上がってください!

5年生の総合的な学習の時間のテーマは「里山」です。

たけのこは、まさに里山の恵みそのものです。

さあ、連光寺SATOYAMAプロジェクトのスタートです。

6年生 実行委員会

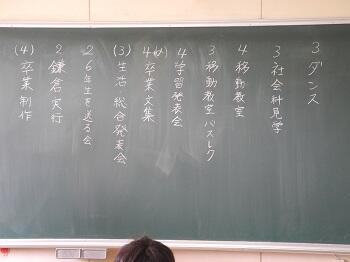

6年生は、最上級学年ということで、様々な行事があります。

一つ一つを一人一人すべて全員で取り組んでいくのはなかなか大変です。

行事への取り組みの効率化と、一人一人の力の入れ方・・・つまり軽重、そして自ら活動を作り上げるという自主性を育てるために、「実行委員会形式」をとって学年運営をすることが常です。

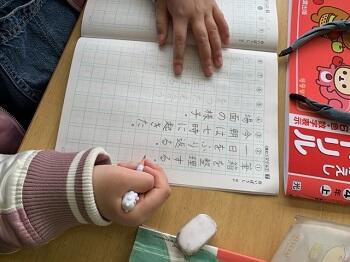

6年生の教室を覗くと、ちょうどその実行委員会のメンバーを決めていました。

けっこうたくさんありますね。

逆に言えば、これだけ思い出が創れるということです。

自分でタブレット端末にメモする姿も・・・学校生活に自分のタブレット端末が欠かせないものになっています。

なんとなくイメージで楽しそうな実行委員会には手がたくさん上がります。

全員がどこかに入り、時期等で余裕があれば2か所に入る子もいるようです。

私も担任時代に高学年で実行委員会形式を採っていました。

子供たちの育ち具合を見ながら、学芸会の台本を決める、脚本を書く、配役を決める、衣装・道具類を決める、などをすべて実行委員に行わせたこともありました。

自分たちの行事や活動を自分たちで決め作り上げる感覚、実感は、やがて大人になった時に、私たちが社会を創るんだという意識につながっていきます。

授業での学習内容と同じくらい、とても大事な教育活動です。

教育の分野では、このような活動を「特別活動」という領域に分類しています。

1年生 名札付けは難易度高し

6年生が登校してきた1年生を迎えて、授業の始まるまでの準備をお手伝いすることは当分続きます。

目下のところ、カバンの中身を出して、机の中にしまい、カバンをロッカーにしまい、連絡帳に連絡があるか確認し、名札を付ける、という流れですが、名札付けがやはり難易度が高いです。

安全ピンを使いますが、なかなか日常で安全ピンを使用することもありませんものね・・・。

6年生が積極的に手伝っている部分です。

もちろん、名札以外もお手伝いをしています。

おっと、昇降口にいるカメの紹介を、6年の先生と3年生からしてもらっています(*^^*)。

全校朝会、避難訓練、ヤギの餌

さて、1週間のスタートです。

早朝は寒かったですが、全校朝会の時にはすでに暑いくらいの陽気になりました。

コロナ禍で、月頭のみ外での全校児童朝会を行っていましたが、今年度から毎週外での実施が復活します。

今日はその第一回目でした。(1年生は1年生を迎える会を終えた再来週から列に参加です。)

まずは「いくぞ~」と言いながら、大きな声で「おはようございます!」のあいさつ。素晴らしい!

今朝の全校朝会では、「最近校長先生がうれしかったこと」ということで3つの出来事を話しました。

一つ目は、3月の離任式で最後に久しぶりに全校で校歌を歌ったときに、

みんながとても大きな声で歌ってくれたことです。

きっと離任される先生方の事を思って声を出したのだろうなと伝わってきましたということ。

二つ目は、始業式の担任発表の際に、去年まで大学院の教育実習で来ていたY先生が、

正規教員になって担任の先生になると話したときに、自然に拍手が沸いたこと。

三つ目は、名字が変わったO先生を紹介して「おめでとうございます」と話したときに、

これまた自然に拍手が沸いたこと。

その三つは、連光寺小のみなさん(子供たち)の優しさが良く出ている出来事で、心がジーンとしてとても嬉しかったのです。

(連光寺小の子供たちならでは・・・といった肌感覚です)

そして、これからも、自分が何か言葉をかけたい、行動に表したい、と思った出来事に出会ったときは、

躊躇せずに言葉にしたり行動したりできる人になるといいなと思います。と話しました。

話し終わって朝礼台を降りるときに、これまた拍手が・・・。ジーン。

こうして一年間を過ごせたらなと、心から思えた瞬間でした。

今週の当番の先生からは、今週の目標の話がありました。

「あいさつ」を進んでしようという目標です。

こちらにも拍手が・・・。本当に嬉しいですね。

とても気持ちの良いスタートが切れた今週でした。

全校朝会が終わると、校舎の中に入るのに時差が必要です。

その時差を使って、高学年はよく学年集会を開いています。

6年生。担任の先生がそれぞれ話しました。

学年集会ではありませんが、2年生は個人写真を撮っていました。

この全校朝会の後のちょっとした時間がとてもいいなぁといつも思っています。

改まることなく、ちょっといつも(教室)と違った場で、言葉がすっと入っていく時間のように感じています。

教員と子供たちの思いを交わす時間・・・とでも言えるでしょうか。

全校朝会が終わってみると、昇降口にあるヤギの餌ボックスの中も含めて、

今日はたくさんヤギの餌をいただきました。いつもありがとうございます。助かっています!

TV番組のヤギのぽぽと全く同じで、キャベツ、レタス、白菜、ブロッコリー、青菜、人参・・・そんなものの端切れで結構です。

ご家庭で生ごみで処分してしまうものをお子さんに持たせていただければ助かります。

今年もよろしくお願いします m_ _m。

2時間目には避難訓練もありました。

今週水曜日までは学期始まりということで午前授業ですが、中身はもう全開です(笑)。

避難訓練後には、各学級で追加の指導があったりもします。

↓ 6年生

↓ 2年生

↓ 5年生

長くなりました・・・。

今年度も、毎日更新を目指して頑張ります!

今週のごみ拾い!(4/7)

今年も続けます、登校途中のごみ拾い!

継続が大切です。

継続することは、「がんばる力」そのものになっていきます。

今年度も週末に紹介します。

【4/7】

児童の皆さん、

「できるときに、できることを、できるだけ。」

思い立ったら、ごみ拾いをぜひ実践してみてくださいね。

学校の日常が戻ってきました

始業式も終え、通常の授業日がスタート。

通常の学校の日常が戻ってきました。

風の強い朝でしたが、1年生も無事登校できていて一安心。

朝、聖ヶ丘二丁目のバス停で降りた時にパチリ。

満開に近いほどにすでに咲いているツツジです。唐船ツツジかな?

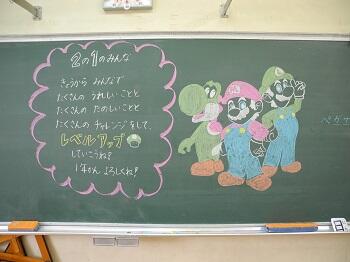

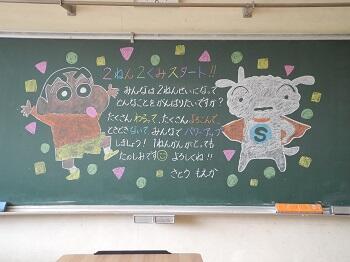

それぞれの教室には、担任からのメッセージが書かれていることも・・・。

「高学年というとびらの先に広がるけしきはどんなだろう。・・・」

子供たちとともに担任もこれからの生活を開拓していくわくわく感が記されていました。

こちらは昨日入学した新1年生。

1年生が昇降口に入ると、6年生の優しいお兄さんお姉さんが出迎えてくれます。

朝の支度ができるまで、6年生が付き添って手伝ってくれます。

1年生にとってはとっても安心できますね。

今年の6年生もとっても優しいです。

最高学年としての自負と責任がにじみ出ています。ありがとう6年生。

お世話をしてもらっているのは1年生ですが、6年生もお世話をすることで成長するのです。

教育の共助とも言えます。

今日は中学校の入学式でしたが、入学式を終えた中学1年生が制服姿を見せに来てくれました。

その時の中学生の言葉は、「まだ2年生いる?」でした。

自分たちがお世話した昨年度の1年生に愛情を持っている証拠ですね。

2年生も久々の再会に抱きついていました。

こうして学校は次の世代へと繋がっていくのです。

令和5年度 入学式

始業式の時にはぐずついていた天気も、入学式前には晴れ間がのぞき、春らしい天候になりました。

晴れて第50回入学式を挙行しました。

60名の新入生が入学し、全校児童360名でのスタートです。

ロータリーでの受付風景。

受付後、保護者の皆様は体育館へ、子供たちは一旦教室に行きます。

入学式は予定通り進行し、終了しました。最後に記念撮影をしました。

子供たちは今一度教室に戻って、担任の先生と話したり、明日の予定を聞いたりします。

その間に、保護者の皆様には体育館にて書類の説明をさせていただきました。

さあ、小学校生活の始まりです!

明日から胸を張って、笑顔で登校してくださいね。

昇降口で「おはようございます!」とあいさつすることを楽しみにしています。

朝、車に気を付けて登校してください。

校長式辞

連光寺小学校の新一年生の皆さん、ご入学、おめでとうございます。

今日から、皆さんは連光寺小学校の一年生ですよ。たくさんお友達をつくって、がんばってお勉強をして、楽しく遊びましょうね。

そこで、まずたくさんのお友達と仲良くなるためのヒントを二つお話しします。

一つ目は、笑顔で元気に挨拶することです。「おはようございます」「こんにちは」「さようなら」いろいろな挨拶がありますね。先生、友達、近所の方、学校に来ているお客様、もちろんお家の人にもです。

学校があるときは、校長先生は、朝、昇降口であいさつをしています。元気に「おはようございます」とあいさつをしてくださいね。

二つ目は、お礼の一言です。「ありがとう」という言葉を、毎日使っていますか。お礼の言葉は魔法の言葉です。みんなを笑顔にする魔法です。

たとえば、これからみんなの教室でいろいろなことを手伝ってくれる六年生のお兄さんお姉さん。みんなが困ったときは、必ず優しく助けてくれます。その時は、「ありがとう」とお礼を言いましょうね。

さあ、一年生の皆さん。みなさんは今日から連光寺小学校の一員です。一緒にがんばりましょう。

保護者の皆様、本日はお子様のご入学、誠におめでとうございます。

本校は、「考えてやり抜く子、明るく思いやりのある子、たくましくじょうぶな子」を教育目標として、地域の皆様の多大なご協力に支えられ教育活動を進めています。お子様のこれからの六年間の小学校生活では、様々な出来事があると思います。そこで、私から、保護者の皆様に一つだけお願いしたいことがあります。それは、お子さんたちに「がんばる力」を与えてくださいということです。友達がたくさんできた。テストで百点が取れた。徒競走で一番になれた。それは素晴らしいことです。しかし、それは結果です。その結果に至るまでには、過程があります。子供たちにとっては、日々あきらめずに取り組んだり、勇気をもって一歩を踏み出したり、仲間と力を合わせて創り上げたり、そのような過程こそが、実はお子さんが大きく成長する時なのです。

結果ではなく、いわば成長至上主義。そのために、私たち教職員は、そこに至る「過程」を大事にしたい。

「がんばる力」は、その過程に、その成長に、なくてはならないエネルギーです。「すごいね」「がんばったね」「できたね」という言葉を満面の笑顔で語りかけてあげてください。

お子さんが小学校生活の中で果敢にチャレンジしていくその姿を尊いものとして、応援し、結果ではなく、「がんばった」ことをたくさん褒めていただければと思います。

教職員一同、お子様が充実した学校生活を送ることができるよう、力を合わせて取り組んでまいります。ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

また、同じ子を持つ親の立場として、一言願いを付け加えさせてください。

子供の小学生時代は、家族にとって、宝物のような時間です。かけがえのない時間です。子供が大きく成長した後も、それは家族を暖めます。どうぞ、この宝物のような珠玉の時間を、存分に、そして、大切に過ごしてください。

最後になりましたが、多摩市中央図書館整備担当課長様をはじめ、保育園、幼稚園、地域のご来賓の皆様。本日は新入生のためにご臨席賜り、誠にありがとうございます。今後も、連光寺小学校の子供たちを見守り、支えてくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

令和五年 四月六日 多摩市立連光寺小学校 校長 關口 寿也

令和5年度 前期始業式

いよいよ令和5年度のスタートです。

本日始業式が行われました。

朝、出勤途中にまさかまさかの降雨・・・。降り出しはもう少し遅いかと思っていたのですが・・・。

3月に行った全校朝会で、途中から雨が強くなってきた記憶がよみがえり、場所を校庭から体育館に変更することにしました。

ところが体育館は入学式の会場としてセッティングが完了しています。

早く登校した6年生から順に体育館に入ってもらい、教員と一緒に会場の椅子を撤去しました。

6年生、初日から最上級生としての急なお仕事にもしっかり応えてくれました。ありがとうございました!

体育館で全員そろっての始業式です。今日はNHKの取材も入りました。

児童代表の言葉は、もちろん6年生。抱負を語ってくれました。

続いて校歌斉唱。指揮と伴奏は6年生が行ってくれました。

始業式で子供たちに、

「さあ、私たちの時代!この1年間でがんばる力を育てよう!」

と話しました。

始業式は、子供たちに負けず、教員もわくわくします。

今年度もどうぞよろしくお願いします。m_ _m

★インフルエンザ、コロナ、手足口病、リンゴ病、ヘルパンギーナに感染し、治癒した際には「学校感染症治癒届」をご提出ください。

ダウンロードして印刷してご記入くださるか、用紙を学校からもらってください。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★保護者向け相談窓口一覧

★悩みを抱え込まないで!★

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

★18さいまでのチャイルドライン

子ども専用のダイヤルです。困っていること、悩んでいること、誰かと話したいとき、あなたの気持ちを大切にどんなことでもいっしょに考えます。

0120-99-7777 (NPO法人チャイルドライン支援センター)

★こどもSOS~こんなことでなやんでいたられんらくしてください

・いやなことをされる

・ひどいことを言われる

・ごはんを食べさせてもらえない

・かぞくのせわをしていて、じぶんのやりたいことができない

多摩市子ども家庭支援センター 042-355-3777 (月~土 9:00~18:00)

東京都多摩児童相談所 042-372-5600 (月~金 9:00~17:00)

児童相談所全国共通ダイヤル 189 (365日24時間)

★こどもの人権110番

なやみを一人でかかえないで相談できます

0120-007-1100 (月~金 8:15~17:15)

PTA作成 地域安全マップ

川の学習のボランティアをしてみませんか?

多摩市子どもみらい会議

「2050 年の多摩市のために私たちにできること~SDGsの達成に向けて何をすべきか~」をテーマに、参加する子どもたちがESD の取組から学んだことを基にして、持続可能なまちづくりに向けた提案とメッセージの発信を行います。

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法