学校の様子

何を選ぶ??? リクエスト給食!

何を選ぶ??? リクエスト給食!

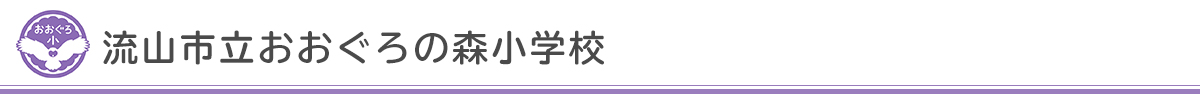

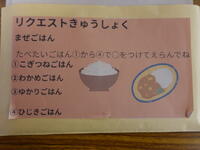

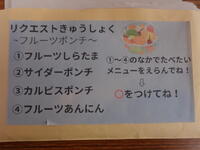

「給食委員会 リクエスト待ってるよ!」 素敵なお誘いですね。

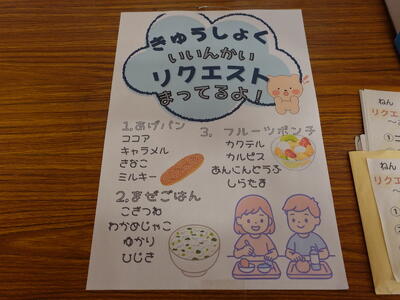

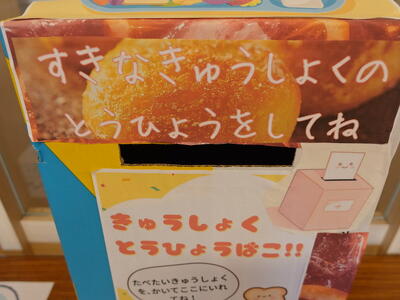

あげパン、まぜごはん、フルーツポンチ、それぞれ4種類から選んで投票できます!

このリクエスト給食は2年生の校外学習のバスの中でも話題になっていました。

2年1組ではあげパンの部でココアあげパンに人気が集まっていました!!

何が選ばれるかな?楽しみですね。

1年生 ぼくの花さいたけど(道徳)

1年生 ぼくの花さいたけど(道徳)

11月27日(木) 1学年道徳 ぼくの花さいたけど

絵本の読み聞かせで授業が始まりました。

お母さんの誕生日にお花を贈って喜んでもらいたくて、畑で花を育てたトト。

せっかく咲いた花をモイラがつんで持って行ってしまいます。

モイラのお母さんは病気のお母さんを喜ばせるために花を持って行っていたのです、、、

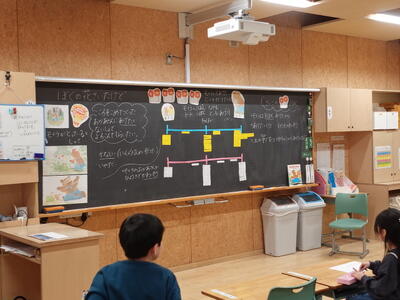

担任は一度読み聞かせをストップして子供たちに問いかけました。

|

最後に残っている花はあと2本です。 最後の2本のお花をどうしますか? |

そんな風に問いかけられた子供たち。

自分なら2本の花をどうするか、一生懸命考えていました。

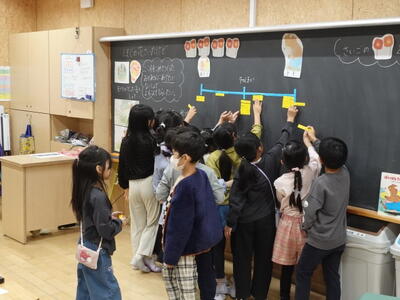

トトに2本花をわたす人は右寄り。

モイラに2本わたす人は左寄り。

グラフのところにネームプレートを貼ることで自分の考えを表明しています。

真ん中は1本ずつ。迷っていてその間にプレートを貼っている人もいます。

なぜそこに貼ったのか、友だちの意見を聞いてみました。

「モイラのお母さんは病気だからお花をあげて元気になって欲しい。」

「トトはお母さんの誕生日に花をあげたかった。残ったお花はお母さんにあげて欲しい。」、、、

意見交換の後に、もう一度考えてネームプレートを貼りました。

友だちの意見を聞いて気持ちが変わった人の理由も共有しました。

トトやモイラの気持ちを考えながら親切や思いやりについてじっくり考えた1時間でした。

さて、お話しの続きは?2本の花はどうなるのでしょう?

「給食の支度が終わったら続きを読みます。」

期待のこもった視線が担任に注がれて授業が終わりました。

4年生 へんてこ山の物語

4年生 へんてこ山の物語

11月26日(水) へんてこ山の物語

「へんてこ山」と聞いて、どんな山を想像しますか?どんな形?どんな色?

4年生が「へんてこ山」という言葉から自分がイメージした山を絵で表しています。

自分のイメージを表すために、まずは様々な用具や技法を試しています。

水でぬらした紙に絵の具をぬる、にじみコーナー

クレヨンで線を引いてその上に絵の具をぬる、はじきコーナー

水の量をいろいろ変えて絵の具をぬってみる、水の量コーナー 小さな画用紙でお試し!

クレヨンの重ね塗りをしたものを爪楊枝で削ってみる。

スパッタリングを試す。

まずは様々な技法や用具を試すことでどんどんイメージが膨らんできます。

絵のいろいろなところに、お試しでピンときた技法が生かされていました。

素敵なへんてこ山がたくさん!!!

3年生 ドン!パン!ピタッ!

3年生 ドン!パン!ピタッ!

11月25日(火) 3年生 跳び箱運動

3年生が開脚跳びの練習をしています。

これまでの学習でつかんだ、きれいに跳ぶために大切なポイントは「ドン!パン!ピタッ!」

ドン!と強く踏み切って、

ひざをのばして、パン!と跳び箱の奥の方に手をついて、

ピタッ!と着地します。

まずは、うさぎ跳びなどの運動で開脚跳びの体の動きの感覚をつかみます。

ドン!強く踏み切ってステージの上に!!

交代で撮った動画を見ながら、お互いにアドバイスしながら練習です。

ピタッ!ときれいな着地も意識していました。

ドン!パン!ピタッ!できれいな開脚跳び!

今日の生物!11月20日(木)

今日の生物!11月20日(木)

とても元気な野草の奥にちらりとミカンの実が!

正門のすぐそばにミカンの木があることに気がつきました。

草を取り除くと、まだまだ小さな木なのに立派に実をつけていました。

ぜひ通りかかった際にはご覧ください!

正門を出て左に曲がり、2~3歩歩き、きょろきょろすると見つかります。

「ミカンだ!食べたいな!」

そんな声もきかれましたが、まだまだほんのちょっぴりのミカンの実。

「どうぞどうぞお食べください」とも言えなかったです。

10年先?20年先?に、みんなが食べられるくらい実って欲しいですね。