校長ブログ

12月8日(月)【6・8組】英語「イングリッシュかるた大会」より

◆【6・8組】英語「イングリッシュかるた大会」より

楽しそうに、かるた大会をしてますよ。

先生がクリスマスに関係するもののを英語で読み上げ、かるたを取っていきます。

ルールを守って、楽しんでいますね。

「7枚ゲットしましたあ。」 「1回戦目のチャンピオンですね。」

メンバーを少しずつ変えて、第2回戦目を始めていますよ。

2回戦目は、さらに盛り上がっています。

とても楽しく「イングリッシュかるた大会」に取り組んでいますね。

楽しく英語を学べることは、素晴らしいことです。

どんどんと学んで、英語を身につけられるようにしていきましょう!!

12月8日(月)【2年】音楽「ぷっかり くじら」より

◆【2年】音楽「ぷっかり くじら」より

2年生の教室から、合奏が聞こえてきます。

順番に前に出て、色々な楽器を演奏しています。

大太鼓や小太鼓などの色々な楽器がありますね。

けん盤ハーモニカで、リズムをしっかりと取っています。

「ぷっかり くじら」は、とても気持ちがウキウキする曲です。

2年生の12月になると、ここまで息の合った合奏になるのですね。

とても、素晴らしいです。

これからも、頑張っていきましょう!!

12月5日(金)【2年】算数「かけ算」より

◆【2年】算数「かけ算」より

今日は、かけ算の発展的な問題にチャレンジです。

みんなで教え合ったり、難しい問題に挑戦したり・・・

ミライシードで、12の段などのかけ算に挑戦する2年生もいますね。

真剣に取組む姿が、とても素敵です。

ここでも、12の段に挑戦をしています。

今から繰り返していけば、13・14・15・・・・の段と、頭に入っていきますよ。

12月5日(金)今週の表彰より

◆まずは、表彰集会の様子です。

今回は、はじめに、「市内科学展」に出品した児童の表彰です。

6年生の2人が素敵な研究です。

次に、「ひまわり賞」の表彰です。

「校長室プロジェクト委員会」に立候補し、ウェルカムボードを作成してきた6年生たちです。

どうもありがとうございます!!

1組と2組の委員長に代表として、授与しています。

この後、プロジェクト委員の全員に手渡しし、感謝の気持ちを伝えました。

「ひまわり賞」の受賞者は、校長室前のろう下に掲示しています。

◆2時間目休みは、スタジオに子供たちが集まってきています。

はじめに、マラソン100周達成者の5年生4人、4年生1人です。

マラソン月間の走りも期待していますよ。

(5年生)

(4年生)

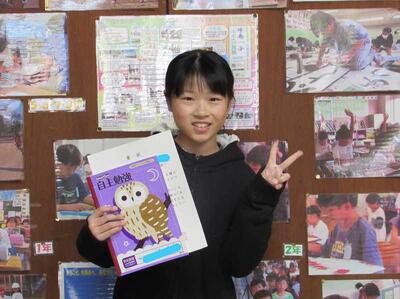

次は、自主学習ノートの表彰です。

今週も、たくさんの子供たちがゴールインです。

(1年生3人)

(2年生3人)

(4年生2人)

(5年生1人)

皆さん、ゴールインおめでとう!!

牛島小の児童の皆さん、毎日、自主学習を続けて、自分を磨いていきましょうね!!

12月4日(木)岩谷市長さんがお越しになっています。

◆12月2日(火)からの3日間、市役所の職員さんたちが正門をリニューアルしてくださっています。

今日は、その最終日。

岩谷市長さんがお越しになっています。

光り輝く真っ白なペンキで、きれいにしてくださり、誠にありがとうございます。

市役所の職員さんたち、3日間、ありがとうございます。

市役所では、市内の学校の正門付近をきれいにする活動を行っているそうです。

見違えるほど太陽の光に映える正門付近になってきています。

岩谷市長、市役所職員の皆さんと、作業終了時に記念撮影です。

体育の授業を終えたばかりの6年生たちが、岩谷市長さんを呼び止めました。

市長さんとお話しできるなんて、とても素敵なチャンスですね。

たくさん集まってきた6年生と「ハイチーズ!!」

岩谷市長さんのブログにも掲載されるかもしれません。

https://www.facebook.com/share/p/17cmCGsAbN/

◆児童の皆さん、明日は、今年最後の満月です。

12月の満月は、「コールドムーン」と呼ばれています。

「コールドムーン」とは、冬の寒さが厳しくなり、夜が長くなる時期であることから、

このように呼ばれるようになったと言われています。

今回の満月は、太陽が西の空に沈むと入れ替わるように、東の地平線から上り始めます。

また、いつもの満月よりも大きく見える「スーパームーン」です。

お家の人と、ぜひ、観察をしてみましょう!!

12月4日(木)【1年】生活科「こままわしにチャレンジ」より

◆【1年】生活科「こままわしにチャレンジ」より

1年生の生活科では、冬の遊びとして、こまで遊んでいますよ。

なかなかうまいですね。

こちらでも、回すことができています。

くるくると糸をこまに巻き付けていきます。

まさに、糸を引くような投げっぷりです。

まずは、しっかりと糸を巻くことが大切ですね。

こちらでも、真剣そのものです。

どんどんとコツをつかんで、こまを回すことができるようになってきています。

<キリ番情報>

写真をアップ中に、「2,100,000」アクセスに達していました。

私は、今回もキリ番をゲットすることはできませんでした。

惜しかったです。

12月4日(木)【全校】朝のマラソン月間より

◆【全校】マラソン月間より

今朝から、全校でのマラソンを始めていきます。

先日は、1・2年生がマラソン月間のやり方を学び、今日から全校で取り組んでいきます。

外トラックは、4~6年生が走っています。

中トラックは、1~3年生が走ります。

みんな、とてもいい表情ですね。

4~6年生のトラックは、体力向上を目指して全力です。

1~3年生も、このように追いつくことができません。

走りながら撮影すると、うまく撮れませんね。

笑顔でピースをしていて、素敵な走りです。

さあ、ラストスパート!!

持久走大会に向けて、どんどん体力向上を図っていきます。

寒さに負けない強い体をつくっていきましょうね。

さあ、今日も一日が始まります。

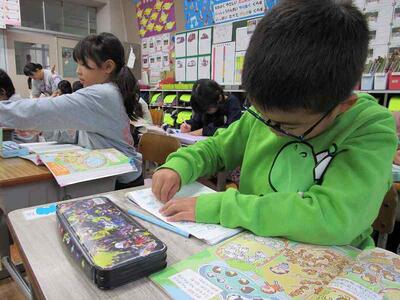

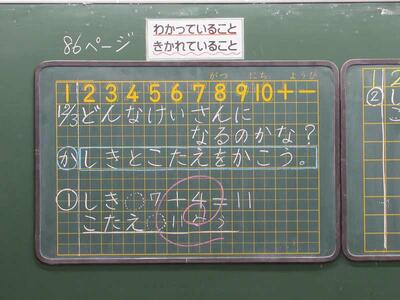

12月3日(水)【1年】算数「どんな けいさんに なるのかな」より

◆算数「どんな けいさんに なるのかな」より

1年生が楽しそうに算数の学びを進めています。

みんなで見通しを話し合っていますね。

さあ、ここからは、一人一人が自力で解決していきましょう!!

みんな、真剣な表情で考えています。

教科書の絵を見て、どのような計算をすればよいのかなあ・・・

「ううん、もう少しでできそうだ。」

「先生、こんな感じでできました。」 「とてもよい考えだね。」

黒板のところへ2人が出てきて、考えを紹介しようとしていますね。

「校長先生、よく分かったよ。」 「それは、よかったね。頑張って!!」

◆学校ホームページ内の「教育研究 学校課題研修」のページを更新しました。

11月に実施した1年1組の校内授業研究会(国語)の様子です。

1年生の成長した学びに向かう姿と、私たち職員がよりよい授業を追究する様子をご覧ください。

12月3日(水)【5年】家庭科「ご飯とみそ汁の調理実習」より

◆【5年】家庭科「ご飯とみそ汁の調理実習」より

今日は、5年生が楽しみにしてきた調理実習です。

家庭科担当と栄養教諭が、子供たちの指導に当てっています。

とても美味しそうに、ご飯を炊くことができましたね。

只今、盛り付け中です。

「うわあ、美味しそうだね。」 「本当だあ。」

「うまくいったかな?」 「でき上りました。」

「手を合わせて、いただきますをしましょう。」 「いただきます。」

「どんな味ですか?」 「自分たちで作って美味しいです。」

「校長先生、写真撮ってください。」 「ハイチーズ!!」

調理実習の経験は、この先「生きて働く力」となりますよ。

マナーもよく食事をすることも、しっかりとできる5年生たちです。

家庭科は、実生活で役立つ力を身に付ける教科です。

今日の学びを活かし、各自お家で実践することができるといいですね。

もしかしたら、このクラスから、栄養士さんやコックさんが誕生するかもしれません。

楽しみにしていますよ。

<キリ番情報>

本日16:30現在、「2,098,875」アクセスをいただき、誠にありがとうござます。

あと約1,100アクセスで、「2,100,000」というキリ番を迎えます。

本校では、1日に約1,500件の閲覧をいただいていますので、明日の午前中には達成することができそうです。

皆さん、いつもありがとうございます!!

12月2日(火)【1・2年】朝のマラソン月間より

◆【1・2年】朝のマラソン月間より

今日から、持久走大会へ向けて、体力向上を図っていきます。

まずは、牛島小体操で準備運動です。

体が温まってきましたね。

いよいよスタート!!

自分のペースで走り続けましょう!!

走りながらの撮影は、難しいです。

子供たちのペースは、とても速いなあと感じます。

「あと2周走りましょう。」

朝から走ると、頭の回転もよくなるし、気持ちいいですね。

校長室前のみかんが、ここまで黄色くなってきています。

牛島小の皆さん、埼玉県内の代表的なお祭りの1つである「秩父夜祭」を知っていますか?

12月2日(火)・3日(水)、埼玉県秩父市内で行われるお祭りのことです。

国の重要有形・無形文化財に指定され、昨年度は、2日間で約25万7千人の人出でした。

4年生の皆さんは、社会科で、「県内の文化財」の学習をしますね。

他の学年の皆さんも、ぜひ、興味・関心をもって調べてみてください。