文字

背景

行間

- 「文字の大きさ」については、画面右上のボタンから「大・中・小」が選択できますので、お好みのものをご利用ください。「背景色」、「行間」も調整可能です。

- 春日部市郷土資料館利用のご案内

- 春日部市郷土資料館収蔵資料データベース

- 古文書解読勉強会の成果はこちらです

その1 その2 その3 その4 その5 その6 その7 その8 その9 その10 その11 その12 その13 その14 - 日光道中粕壁宿「歩いてみよう道しるべ」ホームページ版解説を掲載しています

- 収蔵資料・館蔵の古写真を紹介しています

【小学校の先生へ】小学校地域学習「昔の道具」(学習リーフレット)をご活用ください

【休館日】(年末年始、毎週月曜日、祝日、月曜日が祝日の場合はその翌日、施設点検日等)

<令和7年~8年ーこのほか施設点検日等が休館になりますのでご注意ください>

- 4月の休館日 7日(月曜日)、14日(月曜日)、21日(月曜日)、28日(月曜日)、29日(火曜日・祝日)

- 5月の休館日 3日(土曜日・祝日)、4日(日曜日・祝)、5日(月曜日・祝日)、6日(火曜日・振替休日)、12日(月曜日)、19日(月曜日)、26日(月曜日)

- 6月の休館日 2日(月曜日)、9日(月曜日)、14日(土曜日・施設点検日)、16日(月曜日)、23日(月曜日)、30日(月曜日)

- 7月の休館日 7日(月曜日)、14日(月曜日)、19日午後(土曜日・選挙)、20日(日曜日・選挙)21日(月曜日・祝日)、22日(火曜日・祝日の翌日)、28日(月曜日)

- 8月の休館日 4日(月曜日)、11日(月曜日・祝日)、12日(火曜日・祝日の翌日)、18日(月曜日)、25日(月曜日)

- 9月の休館日 1日(月曜日)、8日(月曜日)、13日(土曜日)~16日(火曜日・館内燻蒸予定)、22日(月曜日・祝)、23日(火曜日・祝日)、29日(月曜日)

- 10月の休館日 6日(月曜日)、13日(月曜日・祝日)、14日(火曜日・祝日の翌日)、20日(月曜日)、25日午後(土曜日・選挙)、26日(日曜日・選挙)、27日(月曜日)

- 11月の休館日 3日(月曜日・祝日)、4日(月曜日・祝日の翌日)、10日(月曜日)、17日(月曜日)、23日(日曜日・祝日)、24日(月曜日)

- 12月の休館日 1日(月曜日)、8日(月曜日)、13日(土曜日・施設点検日)、15日(月曜日)、22日(月曜日)、29~31日

<令和8年>

- 1月の休館日 1~3日、5日(月曜日)、12日(月曜日・祝日)、13日(火曜日・祝日の翌日)、19日(月曜日)、26日(月曜日)

- 2月の休館日 2日(月曜日)、9日(月曜日)、16日(月曜日)、23日(月曜日・祝日)、24日(火曜日・祝日の翌日)

- 3月の休館日 2日(月曜日)、9日(月曜日)、16日(月曜日)、20日(金曜日・祝日)、23日(月曜日)、30日(月曜日)

ほごログ

【臨時休館のお知らせ】

令和7年12月13日(土)は教育センターの施設点検のため、郷土資料館は休館となります。

ご迷惑をおかけしますが、ご注意ください。

12月14日(日)は通常通り開館します。

11月30日、体験講座「桐の貯金箱づくり」を実施しました

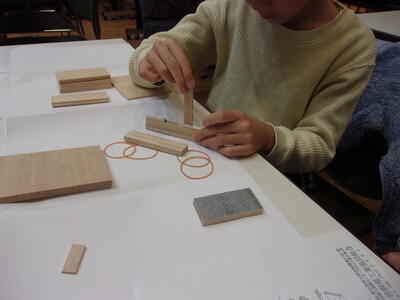

11月30日、春日部桐箱工業協同組合の皆様にご指導いただき、桐の貯金箱づくりを実施しました。

この講座は、令和3年の企画展「語り出したらキリがない 桐のまち春日部」展の関連イベント以来、毎年開催しているものです。今年は、大人の方の参加も多く、皆さん楽しみにしてご参加いただきました。普段は、桐箱製造にお忙しい、市内の業者さんたちは、今日は講師となり、やさしく丁寧に指導されていました。

桐の貯金箱づくりは、オリジナルキットを組み立ててつくります。

アンケートでは、ボンド付けが難しかったと答える方が多かったです。

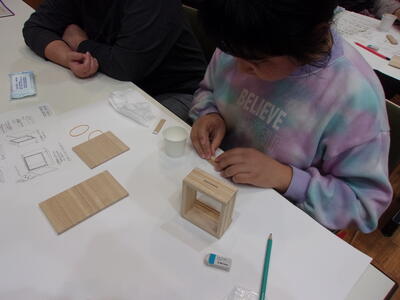

ボンドがはみ出たり、形が曲がったりしたら、格好が悪い箱になってしまいます。職人さんたちは、はみ出たボンドをきれいに拭き取って、板が曲がらないように輪ゴムで圧着させながら、組み立てるよう、一人一人丁寧に指導されていましたト。春日部の桐箱づくりの「わざ」が垣間見られた瞬間でした。

さらに、ミゾが入っている小さな板を組み合わせ、お金を出し入れできる、スライド式のフタのからくりも作ります。これも桐箱づくりの「わざ」の一つ。素人の手作りではできない細工です。

そして、オリジナルはココ。背板を自由にデザインし、電ノコで型を切り抜きます。

上の方は、見本のコバトンのイラストを重ねて写していました。今年は、ウサギやキツネ、マインクラフト、そして相変わらずポケモンのイラストを描いている方がいました。

型抜きは、職人さんがやります。

毎年恒例ながら、自分の作品が職人さんの手によって切り抜かれるのを、子どもたちは羨望のまなざしでみていました。参加された大人の方は、自分で電ノコを扱えると思っていたらしく、少し残念そうでした。

背板や残りの部品を組み立てて、ヤスリがけしたら一先ず完成。

丁寧にヤスリがけをして、色を塗ったり、紙やシールを貼ったりすれば、本当にオリジナルな貯金箱のできあがりです(時間の関係上、ご自宅で作業いただきます)。

インフルエンザが流行っていたためか、直前にキャンセルされる方も多く残念。大変好評なイベントなので、来年も開催する予定です。参加が叶わなかったかたも、別のデザインの貯金箱を作りたい方も、ぜひご参加ください。

最後に告知。12月23日(火)、24日(水)には、市役所の「まちなかひろば」にて桐箱と押絵羽子板の特産品まつりが開催されます。丁寧につくられた春日部の桐箱を手に取って、リーズナブルに手に入れることができますので、ぜひお立ち寄りください。

11月の考古学関係展示会、イベント情報

近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。

(毎月28日ごろに掲載します。随時、情報を更新します。)

(春日部市発掘調査現地説明会)

・12月12日(金曜日)13時30分から14時30分 貝の内遺跡発掘調査現地説明会(申込不要)

場所:春日部市西宝珠花593:大凧文化交流センターハルカイト内)

*駐車場あり(施設内満車の場合は大凧公園へ)

春日部駅東口より関宿中央ターミナル行き朝日バス「大凧公園入口」下車徒歩6分

バス時刻 12:46発→13:15着 12:58発→13:30着 13:21発→13:50着 13:32発→14:01着

(東部地区文化財担当者会リレー展示ー都鳥が見た古代)

・12月6日(土曜日)~12月21日(日曜日)

行田市教育文化センターみらい(行田市・パネル展示)

(展示会_閉会日順)

・12月8日(月曜日)まで 羽生市役所

「永明寺古墳県指定10周年記念パネル展」 主催:羽生市教育委員会

*以下巡回します

1月17日(土曜日)~2月16日(月曜日)村君公民館

3月7日(土曜日)~5月6日(水曜日)羽生市立郷土資料館

・11月30日(日曜日)まで 上高津貝塚ふるさと歴史の広場(考古資料館)(茨城県土浦市)

上高津貝塚ふるさと歴史の広場開館30周年記念第28回企画展「文字が語るもの」

・11月30日(日曜日)まで 白岡市立歴史資料館(白岡市)

第8回企画展「感じて!縄文土器のぬくもり~掘り起こされた白岡遺産~」

・12月5日(金曜日)まで 富士見市立中央図書館(富士見市) 主催:富士見市教育委員会

「氷川前遺跡出土の銅鋺展示~古代のムラから姿をあらわした祈りの器~」

・12月7日(日曜日)まで さいたま市立浦和博物館(さいたま市緑区)

企画展「注目!縄文土器~注口土器」

・12月7日(日曜日)まで 武蔵国分寺跡資料館(東京都国分寺市)

令和7年度秋期企画展「発掘された国分寺市2025」

・12月28日(日曜日)まで 船橋市飛ノ台史跡公園博物館(千葉県船橋市)

「ふなばしを掘る 発掘速報展」

・1月12日(月曜日・祝日)まで 難波田城資料館(富士見市)

「日常使いの近代『セトモノ』展~蔵に眠っていた食器~」

・1月25日(日曜日)まで 藤岡歴史館(群馬県藤岡市)

秋季企画展「再発見!時代を創った古代藤岡のモノづくり -発掘された日本列島2018・2024を振り返る-」

・1月25日(日曜日)まで 岩槻郷土資料館(さいたま市岩槻区)

企画展「さいたま市の土偶たち」

・2月15日(日曜日)まで 下野市立しもつけ風土記の丘資料館(栃木県下野市)

企画展「下野市内の遺跡IV 律令国家の転換と『下野国』古代の制度改革~人がいない・予算がない~」

・3月1日(日曜日)まで 千葉市立加曽利博物館(千葉県千葉市若葉区)

令和7年度企画展示「加曽利B式展ー加曽利の名を持つもう一つの土器ー」

・5月17日(日曜日)まで 群馬県埋蔵文化財調査センター(群馬県渋川市)

令和7年度最新情報展第2期「縄文土器がつくられはじめた頃ーみどり市下谷戸B遺跡の発掘調査から」

(講演会)

・1月18日(日曜日)明治大学駿河台キャンパスアカデミーコモン3階アカデミーホール

主催:明治大学日本古代学研究所(インターネットから申込み)

学術講演会「ヤマト王権と佐紀古墳群」

・2月7日(土曜日)埼玉会館小ホール(さいたま市浦和区)

主催:埼玉県埋蔵文化財調査事業団(11月4日からホームページから申込み)

令和7年度東京・神奈川・埼玉埋蔵文化財関係財団普及連携事業公開セミナー

「弥生時代が終わるころ~ムラのカタチとヒト・モノの流れ~」

(現地説明会)

・12月6日(土曜日) 国指定史跡真福寺貝塚 現地見学会(さいたま市岩槻区)

主催:さいたま市教育委員会(申込不要)

午前の部:10時から11時30分、午後の部:13時30分から15時

・12月14日(日曜日)宅地遺跡遺跡見学会(行田市)

主催:埼玉県埋蔵文化財調査事業団(11月25日よりホームページから申込み)

【手作りおもちゃクラブ】BB弾転がしを作ろう!

12月7日(日)に“手作りおもちゃクラブ”を開催します。

今回作るおもちゃは「BB弾転がし」です。

昨年度から作り始めた準新作のおもちゃです!

郷土資料館の昔のおもちゃコーナーにある「ビー玉転がし」をコンパクトにし、短時間で作りやすく設計したものになります。

しかし、小さいから簡単かと言えばそうでもありません。

よかったら以下の動画をご覧ください。

BB弾がよ~く転がるため、僅かな傾きでも勢いよくすすんでしまい、コントロールが実に難しい!集中力と繊細な動作が求められます!

自作のコースを作ったりしても面白いと思いますよ♪まずは、今回参加して作り方を教わってみてください!

手作りおもちゃクラブはお申込不要、おもちゃの材料も資料館で用意しています。

当日の午前10時30分と午後2時からの計2回開催しますので、お時間までに郷土資料館にお越しください!

【手作りおもちゃクラブ】

日時:令和7年12月7日(日)午前10時30分~・午後2時~

場所:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15)

内容:蓄音機と紙芝居の上演

おもちゃづくり(BB弾転がし)

費用:無料

申込:不要(開催時間までに郷土資料館にお越しください)

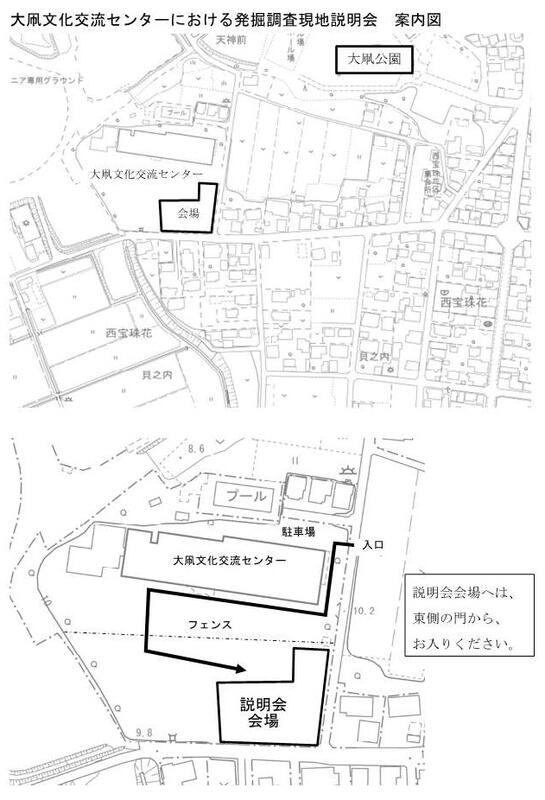

12月12日(金)にハルカイトにて発掘調査現地説明会を開催します

令和7年8月から、大凧文化交流センター(ハルカイト)駐車場造成予定地において、貝の内(かいのうち)遺跡29次地点の発掘調査を実施しています。

つきましては、調査の成果を市民の皆さまへお知らせしたく、下記日程で現地説明会を開催しますので、お気軽にご来場ください。

1 日 時 令和7年12月12日(金)午後1時30分~午後2時30分

※小雨決行 荒天の場合は中止

2 場 所 春日部市西宝珠花593 大凧文化交流センター(ハルカイト) 多目的広場

※下記の地図をご覧ください。

3 問い合わせ 春日部市教育委員会文化財課 048-739-6811

※事前申し込みは不要です

大凧文化交流センター「ハルカイト」公式ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/kankoshinkoka/gyomuannai/7/1/1/2/25209.html

▲古代の住居跡