ほごログ

縄文体験教室 in 豊野小学校♪

7月14日(水)は豊野小学校の6年生の2クラスを対象に「縄文体験教室」の出張授業に伺いました。

今学期6校目の実施となりました。

どちらのクラス共に飛鳥時代まで授業が進められていましたので、”縄文時代”は振り返りの学習です。

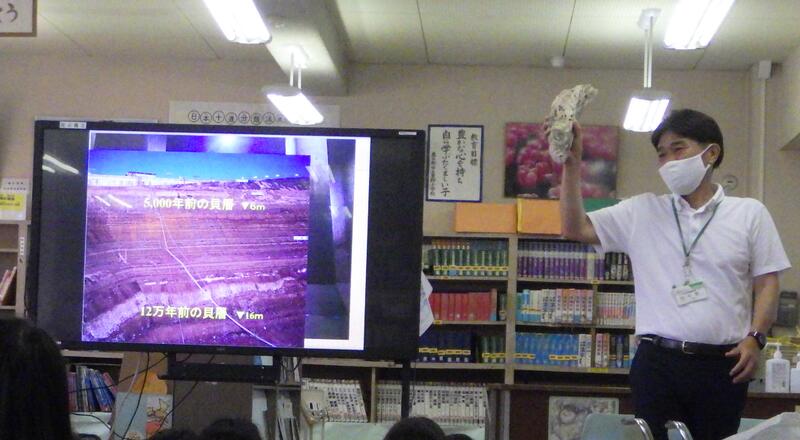

授業の導入では「神明貝塚」のYoutubeにもアップしている動画を観た後、レジュメに沿って春日部の縄文時代の遺跡を写真や図を用いて紹介しました。

▲講義の一コマ。手にしているのは、なんと12万年前の地層から発見された「カキ」の化石。

現在、私たちが食卓で食べるカキに比べ大きいですね!

このことから春日部は12万年前に、ある状態であったことが分かります。

その後、

「石器」「食料」「土器」の三ブースに分かれて、グループで体験学習に取り組みました。

▲「食料」ブースでの体験。はたして何の骨でしょう?

▲イラストを用いた解説。はたして縄文人は「どのように」土器を作っていたのでしょうか?

豊野小学校のみなさん、ありがとうございました。

これからも様々な学習にお手伝いにうかがいます。

県指定無形民俗文化財”やったり踊り”の写真展示のお知らせ

本日、7月14日(水)から7月末まで、埼玉りそな銀行 武里支店・せんげん台支店(せんげん台駅西口 徒歩3分)で写真展示が行われています。

昨日のほごログでもお知らせしましたが、新型コロナウイルスの影響により、伝統芸能の公開が全国的にも見合わせが多くなっています。しかしながら、地域で代々継承され、ひとからひとへとバトンが引き継がれる貴重な伝統の舞を多くの皆さまへ知っていただこうと、銀行のフロアーで公開していただいております。

▲「やったり踊り」と越谷市の「下間久里の獅子舞」が紹介されております。

▲「やったり踊り」では扇子踊りで使われる『扇子』とお囃子の篠笛の実物も展示されています

▲「下間久里の獅子舞」では、地区を巡る『辻回り』と各所での奉納舞の写真が展示されています

梅雨終盤の暑い中ですが、銀行利用と併せて郷土が誇る伝統芸能について多くの皆さまに知っていただける機会となりましょう。お近くにお出かけされた折には、お立ち寄りください。

夏季に行われる”伝統芸能”の公開の中止について

例年、7月第3週目の「海の日」前後には、埼玉県や春日部市で指定されております伝統芸能(無形民俗文化財)が市内各所で公開されております。

本年につきましては、昨年に引き続き、残念ながら新型コロナウイルスの感染拡大により、やったり踊りや西金野井の獅子舞など、獅子舞や神楽を継承しております6団体の公開が中止となりました。

各団体ともに伝統の舞の継承のため、個人や少人数による自主練習が重ねられております。

コロナ渦の終息後には、賑やかな祭り囃子と華麗な舞の公開がされますよう、もう少し、おまちください!

【プレ夏季展示第2弾】常設展の桐タンスの解説がグレードアップ!?

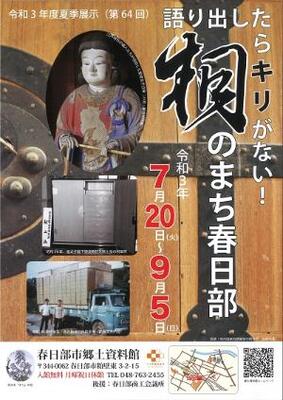

7月20日から始まる夏季展示「語り出したらキリがない!桐のまち春日部」展のプレ展示第2弾です。今回も夏季展示をハミ出して、常設展に展示中の桐箪笥・用箪笥の解説パネルを更新しました。

これまで、常設展示の桐箪笥の解説パネルには、資料名「桐箪笥」と使用推定年代だけ表示していましたが、これを一新。今回の夏季展示の調査で、職人さんや関係者の方に教えていただいた箪笥の見方を踏まえて、キャプションを記述してみました。

写真下段の箪笥は、上段に板戸付きの箪笥、下段には2つ抽斗(ひきだし)の箪笥の二つ重ねの箪笥で、「二つ重ね上開き箪笥」(戸開二重箪笥)と呼ばれています。この形は、近世の草双紙にも描かれるもので、関東地方では近世から明治時代にかけて多く製作されたようです。

この挿絵は、寛政元年(1789)刊『炉開噺口切』(国立国会図書館デジタルコレクションより)に掲載されるもので、武家の屋敷に戸開きの箪笥がみえます。

展示中の箪笥は、粕壁の旧家(商家)から寄贈されたものです。形からみて、幕末から明治時代頃の箪笥だと考えられれます。箪笥は使用される部材によって等級や価格が変わるのですが、この箪笥は厚さ六分(18mm)の板を使っていますが、人目につかない部分は薄い板になっています。こうした製法を「上羽(うわば・上端)」といいます。どこが薄いのかは原物をぜひ見てください。「材をまけて、見栄えがよいように作る」職人のワザなんだと思います。

もうひとつ。箪笥の上に置いている小型の箪笥は、用箪笥(ようだんす)といいます。「ヨウダンス」という言葉は、一部の国語辞典にも掲載される「洋箪笥」(洋服をつるして収める箪笥)と同じ発音・イントネーションでもあり、また製造数も少ないため、「用箪笥」は過去の遺物になりつつあります。用箪笥は「サカ」と呼ばれ、引戸(ひきど)のないものを「一寸サカ」。引戸(ひきど)があるものを「二寸サカ」といい、この用箪笥は七つの抽斗(ひきだし)があるので「七ツ割」であり、製造する職人は「七ツ割一寸坂」と呼んだのではないと考えられます。用箪笥は、桐箱よりも大きく、箪笥や長持(ながもち)よりも小ぶりなため、本箱や硯箱(すずりばこ)とともに「中箱(ちゅうばこ)」ともいわれました。明治時代後期、粕壁周辺には「中箱」製造を得意とする職人「中箱師」が300人もいたといいます。現在は、春日部の特産品の桐製品は、桐箪笥、桐箱に二極化していますが、元来は、箪笥と箱の中間があったようです。なぜ、用箪笥を「サカ」と呼んだのか、わかりませんでしたので、どなたか知っている方がいたら教えてください。

作った職人が違うとはいえ、桐箪笥も用箪笥も、前面がきれいに整った柾目(まさめ)の板材を使っています。柾目とは平行で均質に整った木目のことで、箪笥等の家具に好まれる部材です。一本の丸太からとれる柾目の板は限られているため、希少な部材です。どのように柾目の板をつくるのか、箪笥が作られるのか、これについては夏季展示でも解説するところですので、展示の「予習」として桐箪笥や用箪笥をぜひご覧ください。もちろん、夏季展示の会期中にも展示する予定です。

奥深いぞ!春日部の桐産業

新収蔵品展のパンフレットを掲載します

春日部市郷土資料館かすかべの宝もの18新収蔵品展パンフレット.pdf(582KB)

7月7日のミュージアムトーク

7月7日(水)をもちまして、「第63回企画展示 かすかべの宝もの18 新収蔵品展」は終了しました。期間中は、多くの方にご来館いただき、誠にありがとうございました。また、資料をご寄贈、ご寄託いただいた方、ご協力者の方に深くお礼を申し上げます。

会期中のイベント、展示解説講座「春日部の板碑」、ミュージアムトークにつきましても、盛況のうちに開催することができました。

通常の日程ですと、当館の企画展示は、日曜日までの会期が多いのですが、今回は、7月7日に春日部で聖火リレーが行われるということで、会期を7月7日水曜日までとしました。聖火リレーも無事行われ、ご来場いただいたお客様の中には、帰りに資料館にお立ち寄り頂いた方もいらっしゃいました。

さて、会期中、展示室でお配りした企画展示のパンフレットのPDFを掲載します。

春日部市郷土資料館新収蔵品展パンフレット.pdf(582KB)

(掲載資料:小流寺縁起、木造小島庄右衛門正重坐像、聖徳太子像、板碑、小学読本巻四、尋常小学習字本、粕壁中学校通知表、粕壁中学校会報、葛飾中学校椅子、上蛭田村高札、南桜井村議会議案、南桜井村報、亀田鵬斎カネコ薬局看板、5玉そろばん、往診用薬箱と道具、一円紙幣、田畑小作取立簿、粕壁町八坂神社祭典記念絵葉書、一般用米穀類購入通帳、1964年オリンピック審判補助員制服、日本オリンピック委員会バッジ、東京五輪ピンバッジ、1964年東京五輪組織委員会参加記念バッジ、1980年モスクワオリンピック公式記念メダル、プリントゴッコ)

7月20日(火)からは、「語り出したらキリがない!桐のまち春日部」展を開催します。引き続き換気・消毒等新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら開館いたしますので、皆さまぜひご来館ください。