ほごログ

春日部の桐細工の起源と伝承について(その1)

夏季展示「桐のまち春日部」展が、新聞各紙に取り上げられ、少なからぬ反響をいただきました。そこで数回にわけて春日部の桐細工の起源の伝承について、補足説明させていただきます。 #かすかべプラスワン

以前にも紹介したとおり、春日部の桐細工の起源については、史料的には安永7年(1778)以前には遡ることができません。

現在、『春日部市史 民俗編』が言及するように、江戸時代初期に東照宮造営に加わった工匠たちが、帰りに粕壁に住み着いたことが始まりという伝承がほぼ定説として扱われています。ただ、日光東照宮の工匠を起源とする言説は、あくまで「伝承」「伝説」であり、確固たる証拠がありません。

今回の展示にあたり、この「東照宮の工匠伝説」がいつ頃までさかのぼれるのかを検討してみました。春日部の桐産業が大きくなる明治後期以降の様々な資料を博捜しましたが、管見の限り「東照宮の工匠伝説」の初見は、どうやら『春日部市の史跡と観光』(昭和42年・春日部市観光協会発行)という冊子で、次のような記述がみえます(以下引用。誤字等の表記は原文のママ)。

春日部の桐箪笥 県内の桐タンスは春日部と川越が主産地になっております。春日部のタンスの発祥は遠く徳川時代大名の参勤交代の砌衣装入れとして桐長持を使用していた。その頃京都から移住せる工匠があり長持に工夫をこらして引出しをつけたものを作成した。これが箪笥の初めと伝えられている。(以下略)

桐小箱 徳川時代関西方面から日光山造営に参加した工匠の一部が当地に溜り、小道具の整理箱、箱枕等の製造をタンスの不用材を利用して初められたのが起源であって、明治に至りライオン歯磨本舗考案の桐製歯磨箱の登場により容器箱として新しく飛躍し、(以下略)

しかし、興味深いのは、桐箪笥が「京都からの工匠の移住説」であるのに対し、桐箱は「日光山造営の工匠の移住説」とされている点です。桐箪笥の起源については、同じ昭和40年代の資料にも「京都からの工匠の移住説」が唱えられており、おそらく戦後~高度経済成長期にかけて、桐箪笥業界では「京都からの工匠の移住説」が有力もしくは定説化されていたのだろうと考えられます。

その後、昭和50年3月に春日部市で発行した『春日部の特産品』という冊子では、その起源について、次のように説明されてます。

桐箪笥 春日部タンスといえば東京タンス、東京タンスといえば総桐タンス。いまでこそ全国にその名をとどめているこの春日部のタンスも、発祥の歴史をたどれば300余年前のむかしにさかのぼる。日光東照宮のご造営がおこなわれたおり、全国各地から名うての工匠たちがかり出された。そのころ、京都からやってきた一人の工匠が春日部の桐材を利用して長持ちをつくり、工夫をこらして引出しを加えた。これが大変な好評を博し、その後、春日部にタンスの生産が定着することとなる。(後略)

桐箱木工品 桐材を利用した小箱類などの木工品が春日部に発祥した由来とその時期は、桐タンスと全く同じくする。すなわち、日光東照宮造営の徳川期に工匠の一部木工関係者が春日部に住みつき、桐材でつくる家具調度品の残木を生かして、庶民階級向けの小さな日用品をつくったのである。硯箱、文庫、整理箱、箱枕などがそれである。(後略)

おおざっぱにいえば、昭和50年代以降、桐箱で語られていた「日光東照宮の工匠の移住説」が、桐箪笥の起源としても伝播し、採用されます。図書によっては、3代将軍家光の時であるとか、5代将軍綱吉の時であるとか、説明するものも現れていきます。

なぜ、「東照宮工匠伝説」が伝播していったのか、理由は定かではありませんが、昭和40年代以降、日本人の生活様式が変化していくなかで、桐箪笥の需要が伸び悩み、職人さんたちが桐箪笥づくりの「伝統」を自覚・自負するなかで、「伝説」が語られ、広まっていったのだろうと考えられます。

「東照宮工匠伝説」については、関連史料がないことから、真偽はまったく不明です。ただ、桐細工との関係は不明ですが、市内に東照宮造営の図面を伝える旧家があったことや、伊勢神宮のある伊勢国を本貫地とする旧家があることなど、今後検討されなければならない課題もあります。東照宮の関連史料や旧日光街道沿いに伝わる類似の「伝説」についても、あわせて検証が必要です。

次回は、「東照宮工匠伝説」を揺るがした(!?)、新発見の大正13年の論文について紹介し、春日部の桐細工の起源について、さらに検討してみたいと思います。

関連する企画展示「語り出したらキリがない!桐のまち春日部」展は9月5日(日)まで。お見逃しなく。

博物館実習6日目

本日の午前中は、「資料の取扱い」について館長からご指導いただきました。まず、資料を取り扱う上での学芸員として重要な考え方を学び、実際に和装本と巻子本と掛軸の取扱いを行いました。

貴重な資料を扱うことに緊張しながらも、一つひとつの工程を丁寧に行うことを意識して取り組むことが出来たと思います。

また、実習生の半数は掛軸を扱ったことはありましたが、和装本と巻子本は扱った人がいませんでした。和装本や巻子本も含め、様々な資料の扱い方法を学ぶ貴重な経験となりました。

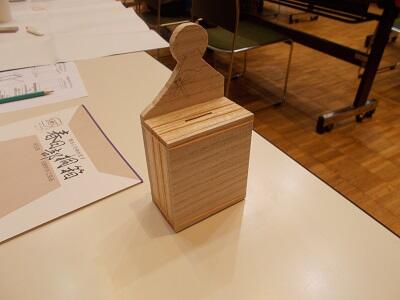

そして午後には、桐の貯金箱の体験講座の準備と講座を受ける方への対応を行いました。受付や検温など、感染防止対策をしながら各自手分けして行い、スムーズに講座ができるような対応ができたと思います。講座では、参加者は熱心に話を聞き、おもいおもいの貯金箱を作ることができました。

その後、昨日製作したフトンを使って実際に土器の梱包を行いました。昨日学んだ説明を踏まえ、2人1組で作業を分担して行いました。実際に資料に触れながら、土器に負荷をかけないような梱包の仕方を肌で体験することができました。この経験を土器だけではなく、それぞれの資料に合わせた梱包にも活かしていきたいです。

(令和3年度実習生)

博物館実習5日目

午前中は、土器の取扱い方と梱包の仕方ついて学びました。

資料を扱う際の注意点や、布団という梱包材のつくり方を中心に説明を受けて、実際に製作しました。貴重な資料を守るための大切な作業なので、ポイントをしっかりと押さえて臨みました。

また、午後の講座で使用するものや会場の準備をしました。感染症の流行もあり、道具をひとつひとつ消毒し、対策をしました。

午後は、縄文文化をもとにした音楽づくりの体験講座を実施し、実習生たちは受講者として参加しました。國學院大學栃木短期大学の中村耕作先生(考古学)と早川冨美子先生(音楽教育)、及び音楽教育の教科指導で著名な石上則子先生のご指導のもと、春日部で出土した土器の文様からイメージした音楽をつくりました。小学生の参加者と共に、土器文様を観察して、縄文時代にあったであろう自然素材を用いて、文様のイメージした音の表現しようとしました。想像を膨らませてたくさんの音を作っていく過程はとても楽しかったです。

(令和3年度実習生)

博物館実習四日目

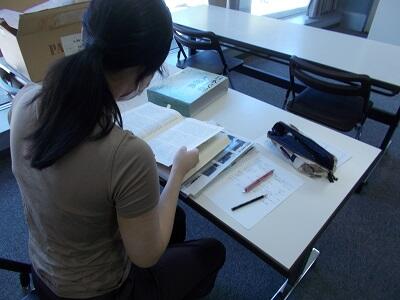

午前では、昨日に引き続き各々が担当している収蔵資料の調査・研究を行いました。

調査をもとに解説文をまとめました。注意した点としては、一般論をふまえつつも、春日部市の周辺の地域的な特徴に留意することです。収蔵資料の魅力を伝えるため、当時の生活や文化が具体的に理解できるように解説文を執筆しました。

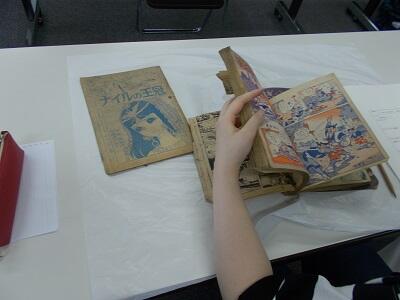

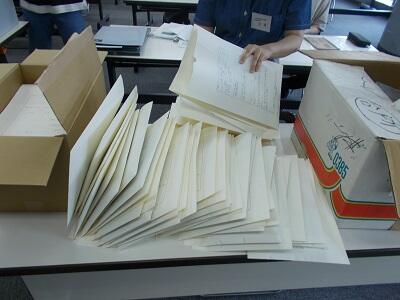

午後は、資料の整理を行いました。市内の旧家よりお借りした資料を合計67点整理しました。

資料の中には、安政2年の『唐詩選』という古典籍や明治時代の児童用読本がありました。資料整理している中で感じたこととしては、古い書物なので風化が進んでおり、めくるたびに粉が出てたりするので、破けないように慎重に取り扱いました。また、虫食いによる穴とページのくっつきがあったため、ハラハラドキドキしながら作業に当たりました。教科書や博物館でしか見たことのない古い資料を実際に触れて読むことができ貴重な体験になりました。

博物館実習も残す日程も半分になりました。

明日も資料の整理や縄文土器の模様を見て音楽をつくる体験講座を行う予定です。引き続き、学芸員さんの活動から様々なことを学びんでいきたいと思います。

(令和3年度実習生)

博物館実習三日目

本日は、収蔵資料の紹介のために個別資料の調査・研究を行いました。収蔵資料の採寸や関連資料の調査を行い、展示解説にまとめる作業をしました。

高村は、現在開催中の「語り出したら、キリがない!桐のまち春日部」にも関連しますが、展示できなかった、桐箪笥の仕上げ職人がつかった道具について調査しました。仕上げ職人の道具は、種類・用途において多岐に渡ります。そのため、解説時に要点が散らばりや資料写真の撮影における画面の収まりを想定しながら、資料の点数を絞りながらも資料同士の繋がりを維持できるように資料の選出を行いました。また、私を含め、写真撮影をしていない収蔵資料も多く、実習生自ら撮影を行いました。

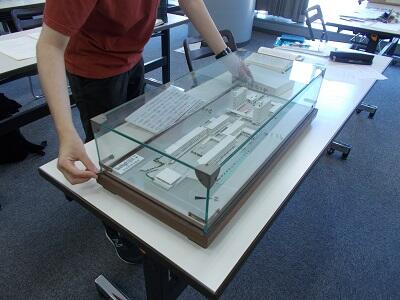

内木は、武里団地について調査しました。春日部市郷土資料館には、武里団地に関わる沢山の資料があり、資料を読み込むだけでも時間がかかりました。しかし、その作業によって武里団地がいつできたなどの基本情報はもちろん、どのような背景があり、武里団地ができたかなど、様々なことが分かりました。この判明したことをもとに、理解し易い展示解説を作っていきたいと考えています。

明日の午前も実習七日目の発表に向けて、この作業をしていきます。実習生による収蔵資料の紹介はホームページでも公開されますので、是非宜しければご覧下さい。

(令和3年度実習生)