ほごログ

南桜井小学校で縄文体験教室を行いました

6月23日(水)に南桜井小学校の6年生を対象に縄文体験教室を行いました。

南桜井小学校の学区である西金野井では市内で最も古い年代にあたる約3万年前の旧石器時代の人々の暮らしをはじめ、縄文時代の貝塚を伴うムラも発掘されており、市内でも歴史の古い土地柄です。

また馴染みの深い「首都圏外郭放水路(龍Q館)」の工事からわかった大昔の海の様子が話題となり、子どもたちも当時の環境について興味がわいてきたのではないでしょうか。

▲神明貝塚からみつかった貝を種類ごとにわけてもらいました。黒くて小さい貝は現代の「シジミ」です。

子どもたちには授業を通じて、縄文人の技術の高さや現代の私たちと同じものを食べていることに驚き、実物に触れることで、教科書では味わえない体験をしてもらいたいと思っています。

引き続き縄文時代の学習のお手伝いを進めてまいりますので、お声かけをお待ちしています。

縄文体験教室 ㏌ 八木崎小学校♬

6月18日(金)は八木崎小学校の6年生を対象に「縄文体験教室」の出張授業を行いました。

クラスは全3クラス。

授業は、三密を避けるため4階の広々とした多目的教室を会場としました。

導入では「神明貝塚」の動画、さらには学校付近に広がる八木崎遺跡・浜川戸遺跡を紹介、さらには市内の貝塚遺跡の特徴や市内が海原にあった時代を学習しました。

その後、

「道具ブース」「食料ブース」「土器ブース」の三箇所に分かれてグループで体験してもらいました。

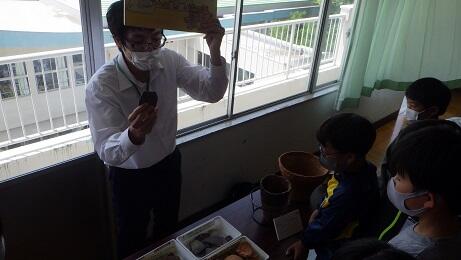

▲石器の黒耀石が200km離れた信州諏訪付近からの交易によってもたらされたことを学習する生徒さん達。

▲「縄文土器」「須恵器」「土師器」「埴輪」。それぞれの用途や違いを実物に触れて学習。

灰色の「須恵器」を石やコンクリートだと思っていた生徒さんが、「土器」であると知り驚いていました。

▲石器のコーナーでは黒耀石の鋭い切れ味を段ボールで実体験。指を切らないようにハラハラしながらも、「良く切れる!」の歓声が上がります。

授業終了後、感想を聞いたところ、「黒耀石の石器が欲しいです!」と熱意をもって答えてくれた生徒さんもいました。これをきっかけにもっともっと縄文時代を好きになってもらえたら幸いです。

八木崎小学校のみなさん、ありがとうございました。

これからも縄文時代の学習にお手伝いを進めてまいります。

【7/7まで新収蔵品展】貞治6年銘の板碑

新収蔵品展では、金崎の方から寄贈された、板碑(いたび)を展示しています。板碑は、板石塔婆(いたいしとうば)とも呼ばれ、中世に、死者の供養などのために建てられました。日本全国で確認されるものの、埼玉県はとりわけ数が多く、約27,000基の板碑が確認されています。

春日部市内には、486本(『埼葛の遺跡』)の板碑の存在が確認されており、資料館に収蔵されているもののほか、地域のお寺や住宅などで、信仰の対象として大切に保管されています。これら板碑のうち、浜川戸遺跡から出土したもの(郷土資料館常設展示)が市指定文化財に、西親野井の大王寺別院に安置されているものが県指定文化財に指定されています。

埼玉県周辺でみられる板碑は、緑泥片岩(りょくでいへんがん)という、長瀞町や小川町でとれる石を使っています。青い色が目立つ石であることから「青石塔婆(あおいしとうば)」と呼ばれることもあります。形は、板状に整形され、頭部を三角に整えます。上部より、二条線、梵字(ぼんじ)で表された主尊(しゅぞん)、蓮台(れんだい)、花瓶(けびょう)などを刻みます。梵字は古代インドのブラーフミー文字から発展した文字で、仏教と結びつきが強く、仏教の仏を1字で表すことができます。板碑に彫られる梵字は、キリークという阿弥陀如来(あみだにょらい)を示す梵字が最も多く見られます。

板碑の多くには、このほかに供養者名や建てた年号などが刻まれます。建てられた具体的な年号を知ることができ、展示している板碑にも貞治(じょうじ)6年(1367)の年号と「八月廿八(にじゅうはち)日」という日付が刻まれています。

西暦1367年当時は、朝廷が北朝と南朝に分かれた南北朝時代でした。年号も北朝、南朝それぞれで定めており、この「貞治」という年号は、北朝の年号です。埼玉県周辺の板碑に刻まれる年号は、北朝の年号のものが多いようです。

一方で、春日部市内には、「元弘(げんこう)」という南朝で1331~1334年に使われた年号をもつものが4本あり、春日部にかかわりの深い武士の春日部氏が南朝側についたからではと考えられています。

さて、7月3日(土)13:30より、今回ご紹介した貞治6年の板碑を中心に、市内の板碑の概要などについての展示解説講座を教育センターで開催します。また、6月27日(日)と7月7日(水)は、展示室内の展示解説「ミュージアムトーク」を開催します。開催要項は以下のとおりです。ぜひご参加ください。

◆展示解説講座「春日部の板碑」

日時:7月3日(土)13:30~

場所:教育センター

対象:定員50人(申し込み順)

費用:無料

申し込み:直接、または電話(048-763-2455)で郷土資料館まで。

◆ミュージアムトーク

日時:6月27日(日)、7月7日(水)

各日10:30~、15:00~(30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

費用無料、申込不要

参考文献

埼玉県立歴史と民俗の博物館展示解説シート 『第6室 板碑ー武士の心』

埼葛地区文化財担当者会 2007 『埼葛の遺跡』埼葛地区文化財担当者会報告書第6集

春日部市教育委員会 1994 『春日部市史第6巻 通史編1』P.372~P.395

春日部市史編さん委員会 2012『春日部市史 庄和地域 原始古代中世近世』P.239~P.241

豊野地区公民館で展示説明会を実施します

以前にもブログでお知らせしましたが、豊野地区公民館で現在開催されている神明貝塚の巡回展示にあわせて、下記の日程で展示説明会を実施します。

タイトル:「ここまでわかった! 国史跡 神明貝塚と縄文人のくらし」

会 場:豊野地区公民館

日 時:令和3年6月27日(日)14:00~15:30

定 員:20名(先着順・豊野地区公民館に直接申し込み)

現在、展示説明会に向けて準備をしているところですが、展示説明というより、神明貝塚の魅力と特徴を講座形式で、発掘調査から判明した神明貝塚の姿や、縄文人のくらしの様子などをお伝えできればと思っています。

また、Youtube上でも公開している動画の上映や、実際に土器や貝殻に触れていただく機会としております。まだ定員に達していないということですので、お気軽にご参加いただければと思います。

【展示説明会の詳細・申し込み】→豊野地区公民館のブログ

【臨時休館】6月19日(土)は休館します

誠に申し訳ございませんが、6月19日(土)は教育センターの施設点検のため、春日部市郷土資料館は休館します。

6月20日(日)は通常通り開館します。