2021年9月の記事一覧

捕れたかな?

2日前に設置したハチのワナ。

どうなっているでしょうか。

入っているかな。

入っていそうだ!

入ってた!

教頭が確認したところ、27匹を捕獲とのこと。

その時に樹液に来たスズメバチを3匹駆除したので

たった1日半で30匹も!

嬉しい反面、複雑。

巣が分からないことには根本的解決にならないので。

弾力的対応(4年)

4年生は、算数の割り算を学習しています。

さて、何か気付きませんか?

実は、1教室に3名の指導者が入っています。

担任の他にサポートティーチャーと県学習サポーターがおります。

今日は、つまずきが多い、割り算(筆算)のアルゴリズム。

4年生のつまずきは、中学校以降も影響します。

限られた時間ですから、チェックの目は多い方がいい。

リモートの欠点は、やはりここ。

個人のノートや思考の流れを直接確認することが難しいので

集中して指導するには、別の対策が必要になります。

学習計画上、ポイントとなる場合は、

弾力的に配置をかえて対応しています。

英語(5年)

ALTのパイテ先生との英語の授業。

今日は、up.under.in.by等の使い方について学習していました。

担任も、最低限しか日本語を使用しません。

なかなか伝わらない場合は…

ジェスチャーでヒントを出します。

なかなかの表現力です。

正解するとパイテ先生が、本当に嬉しそうに

感情表現してくださるので、やる気が出ますね。

リモートも併用していますが、

この雰囲気は、伝わっているかな?

オリエンテーション(6年)

昨日は、システム障害でしょうか、不具合があり

HPを更新することができませんでしたが、復旧したようです。

緊急事態宣言の解除及び感染予防対策について

宿泊場所等との合意が図れたことから

修学旅行の実施を予定しております。

事前健康観察等、体調管理には気をつけたいものです。

さて、6年生は、修学旅行の内容を見通すため

オリエンテーションを行っていました。

自分の役割や当日の流れを確認していきます。

PCで、1つずつ確認している児童もおりました。

浮かれている児童がいないことに驚き。

修学旅行も学習の一環であることを分かっているようです。

ワナ設置

今朝方、教頭先生から切実な訴えが。

①スズメバチ駆除剤が売り切れている。

⇒時季的なものなので、需要が高まっているようだ。

2~3店舗回らないと購入できない。

②ランニングコストが…

⇒朝だけで10匹以上駆除した。

薬剤がすぐになくなってしまう。

朝夕、近辺を見回るのですが、

巣らしきものは見当たらず。

見つかりやすいところに、そもそも営巣しないかあ。

そこで、ワナに切り替えました。

児童が触ることがないように

立ち入り禁止区域内に設置してあります。

引き続き、注意を呼びかけていきます。

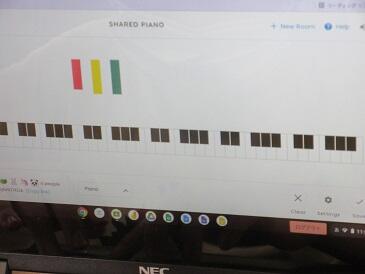

バーチャルピアノ

リモート授業の難点で、実技系の授業には

とにかく工夫が必要になります。

特に音楽。

集団の中では感染防止対策の観点から

楽器使用やアンサンブル系は制限せざるをえません。

また、鍵盤楽器(ピアノ・オルガン)が

全ての家庭にあるわけでもありません。

そこで、音楽専科が扱っているのが

バーチャルピアノ。

画面タッチでもキーボードでも音を出すことができます。

自分の手の大きさに合わせられる実物にはない

機能もついています。

弾いた音の長さなども画面上で確認できます。

本物に触れさせることが何より大切ですが

まずは、学習活動を継続していくこと。

みんなで実際の鍵盤楽器等を演奏できる日が待ち遠しいです。

【続報】スズメバチ

今日、市からスズメバチの様子を見に来てくれました。

保護者の方か地域の方が市に連絡してくださったようです。

昼前までに教頭が5匹以上駆除していたのですが

市の職員と見に行ったところ、3、4匹が確認されたそうです。

しばらく周辺を見てくださったようですが

残念ながら巣らしきものの発見には至らず。

バッタを抱えて飛んでいるスズメバチも見ているので

餌を探しているのでしょう。

適当な距離をとっていたり、刺激する行動をしなければ

襲ってくることはないのは分かっていますが、

あの大きさは、やはり怖いですね。

裏校庭の田

今日の午後、5年生が裏校庭の田んぼの

稲刈りを行っていました。

前に一度体験しているので、上手にできます。

刈り取ってみて分かること。

かなりスズメにやられています。

籾が、たくさん下に落ちていました。もったいない。

うーん、縛るのは慣れていないようです。

でも、協力してがんばっていました。

体育館通路のところにかけて干します。

リモートしている児童の分は、十分体験できる量を

確保してあります。楽しみにしていてね!

理科(5年)

生活科や理科では、実物を手に取ることが大切。

触ってみることは、想像以上に情報を得られるものです。

おそらくリモートの最も苦手なところでしょう。

実物を扱う場合は、特に注意が必要です。

5年生では、図にまとめたものを見せつつ

学校に来ている児童がパーツ毎に分解したものを

カメラに写してリモート学習者に見せています。

画面と実物を見比べ、確かめた上で

ノートにまとめていました。

技術が進歩しても万能ではありません。

ツールとして使うことも、活用の仕方を考えるのも

結局は人間です。

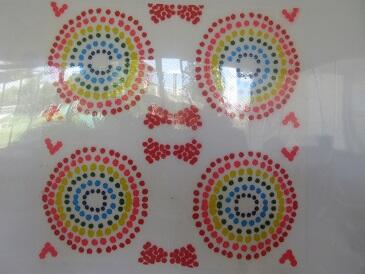

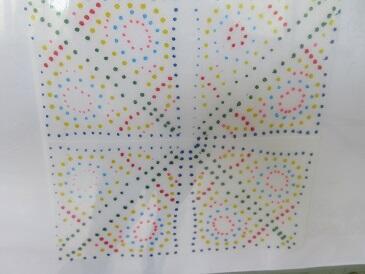

ティッシュアート

現在、1年生の廊下掲示に

ティッシュアートの作品が掲示されています。

ティッシュを折って、ペンで模様を付けています。

開いてみると、万華鏡のような模様が!

色鮮やかで、1年生なりの工夫が感じられます。

たまに、どうやって紙を折ったのかな?

という作品もあります。

こことあそこが対称だから…

ああやって、こうやって折って…

なんて考えながら鑑賞していました。

どれも色遣いが素晴らしい作品ばかりでした。

学年授業

リモートによる授業にも大分慣れてきたようです。

「つながらない」

「音が聞こえない」

「キンキン変な音がする」

などなど、はじめの頃はよく問い合わせがありましたが

操作をはじめ、対応できているようです。

教員の方も様々な方法を試しており、

その時々に合った方法で授業を実施しております。

例えば、

学年のクラスルームを作成して

共通理解すべきところは、学年で授業してみたり。

方法はたくさん。

さて、一番悩んでいるのは、実技教科の先生です。

特に音楽。

音楽の担当としては、

「リコーダーや鍵盤楽器の音に触れさせたい」

という強い願いがあるものです。

リモートですと、どうしてもタイムラグが発生します。

感染リスクを考慮しながら、

演奏する場所を音楽室に限定せずに検討しているところです。

保健室での対応

学校では、

「転んで擦りむいた」

「頭が痛い」

「何だか気持ち悪い」

などなど、保健室を利用する児童がしばしばおります。

さて、そんな保健室では、

感染症防止対策として、どのようにしているのでしょうか。

実は、病院の発熱外来同様、区別しているのです。

発熱があった場合は、やはり万が一を考える必要がありますから。

そんな、発熱者対応スペースですが、

現在のところ、幸いにも利用者は「0」です!

1年 体育

1年生が裏校庭で体育をしていました。

間隔を取って、何かを投げているように見えます。

ボール?いいえ、違うようです。

実は、ビニル袋に軍手を丸めて入れたものでした。

この道具には、

・適度な重さがあるため、よく飛ぶ。

・柔らかいため、握れる。また、痛くない。

・袋の部分を持って投げると、遠心力で腕が引かれ

正しいフォームを意識しやすい。

などの利点があります。

女子児童も楽しそうです。

投力は、体力テストで年々落ち込んでいる項目です。

筋力低下というよりも投げ方が身に付いていないためです。

楽しみながら、投げることに慣れてほしいものです。

やっぱり!

臨時休校明けから気になっていたこと。

夏休み前よりも、校庭で遊ぶ児童が多い!

当初は「気のせい」と思っていたのですが、

どうやら気のせいではないようです。

昨日の夕方、伊藤教諭が、

「業間・昼休みと鬼ごっこをして走り回り、

もう、ヘロヘロです」

と、言っていました。

観察していると、鬼ごっこかどうかを問わず

走り回っている子が、とても多い!

やっぱり、身体を動かしたいのでしょう。

それだけ我慢していたのかなあ。

みんな、いい顔をして遊んでいます。

学校として、児童の体力低下を気にしています。

今後、何らかの対策が必要になるかもしれません。

地域に戻れば難しいかも知れないけれど

学校にいる間は、広い校庭を

思いっきり走ってみよう!

【注意】スズメバチ

校庭の一角を立ち入り禁止にしています。

理由は…

スズメバチです。

校内で確認されているスズメバチは2種類。

オオスズメバチとキイロスズメバチ。

どちらも毒性・攻撃性が極めて強い種です。

カブトムシやクワガタが捕れるくらいですから

当然、スズメバチもいるでしょう。

ですが、最近は、本当に多くなりました。

しかも最強で最凶のオオスズメバチが。

忌避剤や殺虫剤を散布するのですが…

クワガタ等に穴を開けられ、新たな樹液口がつくられます。

教頭が毎日見回りし、駆除をしているのですが…

とても追いつきません。

丹念に調べましたが、巣は校地ではないようです。

しかも、散布薬剤は高価なので…

蜂を捕るワナの設置も考えていたのですが、

蜂を大量に呼び込むことになる可能性があります。

黄色コースをまたぐかたちになるため、

現在は、設置に踏み切れていません。

さあ、どうしたものか…。

朝の登校巡回時、黄色コースでは、

ほぼ毎日、スズメバチを視認しています。

秋は、さらに蜂が攻撃的になる季節。

十分に気をつけなければ。

さて、ご家庭でもできること。

・黒っぽい服は避ける。

・藪や木に近づかない。

・蜂を見つけても刺激しない。

オオスズメバチは、30m以上も追いかけてくる記録があります。

学校でも注意喚起を続けていきます。

手洗い場の蛇口

手洗い場の蛇口が自動になりました。

昨日で工事が終了し、主要な蛇口は、

手をかざすだけで水が出るようになりました。

学校でも、適宜、蛇口(ひねる部分)の消毒を行っていましたが

より安心して使用できるようになると思います。

子どもたちにとっては新鮮なようです。

蛇口の閉め忘れがなくなることもメリットの1つ。

大切に使っていきます。

6年 縄文体験

6年生が文化財で前授業で野田市で出土した

昔の遺物について学んだり火起こし体験をしたりしました。

学芸員さんから、ていねいに説明してもらいます。

実際に触ってみるコーナーもありました。

火起こし体験では、はずみ車の付いた

舞切り式の道具を使って挑戦します。

リズムよく回転させるには、少々コツが必要です。

種火ができたら、麻の繊維で優しく包み…

揺らしながら空気を送り込んで、着火させます。

今年の6年生は、グループ成功率100%でした。

「陸上の練習よりハードだった」という男子も。

昔の生活は大変!と、思いがちですが、

習熟した人だと、錐揉み式の方法でも

30秒ほどで火をおこすことができるそうです。

野田市には、国指定の遺跡もあり、

豊富な文化財を抱えた自治体なのですが、

結構、知られていないようです。

自分が住む足下にも、昔の生活の痕跡があるかも!?

5年 稲刈り

本日の午前中に、稲刈りに行きました。

感染症対策として、交流なし・セレモニーなしでの実施。

田んぼの先生から説明を受ける中で、

「1粒から約70粒まで育つ。

だから、1粒でも無駄にしないでほしい」

との言葉がありました。

刈り方は、女子の方が丁寧かな。

虫への抵抗感は強いようですが…。

自分で刈り取った稲を大切に運びます。

自然と笑顔になりますね。

こんなにとれたよ!

苦労していたのは、稲を束ねて結ぶところ。

田んぼの先生に教わりながらやってみます。

一人では難しいようで、友だちとの共同作業です。

藁で結ぶ方法を一番努力していたのは丸山先生だったかな。

何とかマスターしたかったようですが、

どうしてもゆるみが出てしまうとのこと。

女子児童が、自分たちで開発した結び方を

丸山先生に教えていたのが印象的でした。

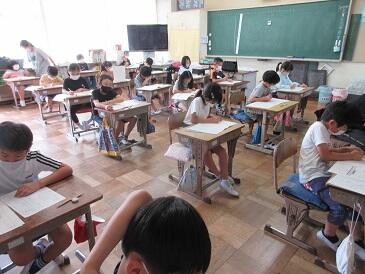

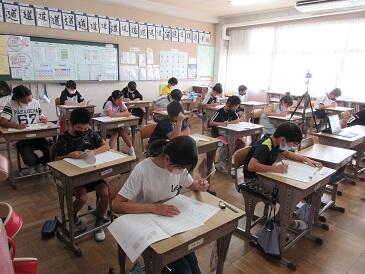

学力テスト実施

2校時に、1年生を除く学年で学力テストを実施しました。

これは、今までの学習活動及び学習評価を分析したところ

学習内容のつまずきがあるために困難を感じている児童が

どの学年にも一定数いるためです。

特に算数のつまずきは、整えなければ

中学校での学習にも影響を及ぼします。

現時点における「つまずき」を洗い出し、

ピンポイントで効率的に改善するための基準資料とします。

受検する児童たちは、いずれも真剣。

「難しい」と感じた問題こそ、肌身についていない部分です。

結果が戻り次第、個別に分析していきます。

つまずきが認められた場合、

原則、できるまで(克服するまで)対応していきます。

補習が必要と判断した場合、個別に連絡し、

相談させていただきます。

その場合、指導者が担任とは限りません。

管理職も含め、全職員体制で集中して実施します。

朝の様子

休校明けとなりましたが、約1/5の児童は、

登校自粛や午前中のみと選択しています。

当然、各学年は、それに合わせた対応をします。

ほとんどの学級は、大型テレビに在宅者を映して

朝の会を実施しています。

健康観察も画面を通して声が聞こえてきます。

慣れているせいか、児童も違和感は感じていないようです。

授業時に板書等を配信するために

カメラ用三脚を準備している学級もあります。

こちらは、Webカメラを黒板に貼り付けて、

在宅者に児童の様子が分かるようにしています。

電子黒板は、様々な用途に使用できますね。

つながりを保つことは、児童にとっても

安心感や所属観につながるのではないでしょうか。