学校の様子

11月の校内研究授業

本校は、「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善を日々行っています。

そこで、年間3回、学年ごとに研究授業を行い、互いの授業を見合って「学びの成立」に焦点を当て、教科の垣根を越えて研鑽を積んでいます。(事前に指導案検討もしています。)

11月は3年生が担当でした。11月21日は英語科で行い、同時に矢板市内小中学校の先生方が研修を行いました。24日は理科で、文部科学省委託リーディングDXスクール事業の指定校としての研究授業でもありました。Web配信も行ったので、専門のスタッフの協力もあり、大変大がかりのものでした。いずれも、生徒はいつもどおりに授業に参加し、友達と考えを深め、堂々と発表していました。

<英語科>

<理科>

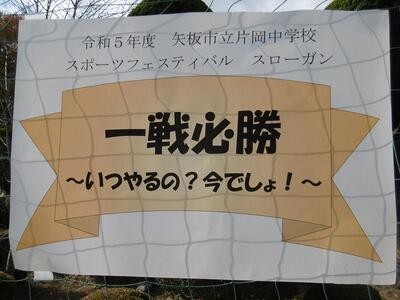

スポーツフェスティバル

11月30日、スポーツフェスティバルがありました。本校には運動会や体育祭はありませんが、その代わり、自分の選んだ球技種目と全員で参加する競技を点数化して、全クラス対抗戦を行います。

球技種目はソフトボール、バレーボール、カーリンコンです。また全員で参加する競技はUber-Ei(物取り合戦)と全員リレーです。ほとんどの種目は、体育の授業の延長上にあります。体育の時間や休み時間に練習をし、全員リレーの走順などの作戦を立てて本番を迎えました。

今回は、PTA広報部の保護者の皆様が撮影してくださった写真で紹介します。生徒の様々な表情を撮っていただいて、感謝しています。

<1年1組>

<1年2組>

<2年1組>

<2年2組>

<3年1組>

<3年2組>

駐輪場の工事

本校は、希望する生徒全員が自転車通学をすることができます。校舎東側が1年生、校舎北側が2~3年生の駐輪場です。

2年2組の生徒が主に使用している駐輪場は、屋根を支える柱が木造で、数年前から柱の腐食が心配されていました。そこで、いよいよ今回は新しい鉄骨の駐輪場に変わります。これまで屋根の面積も小さかったので、雨が吹き込みやすく、カッパの着脱の場所がありませんでした。

音が出る作業は土曜日に行ってくださっています。北側なので日が当たらなく、風が強く吹く場所での作業です。寒い中、ありがとうございます。

11月末に完成する予定です。それまでの間、生徒は技術棟の屋根の下に置いています。

生徒会役員選挙 ①

生徒会役員の任期は1年間で、1月から12月までです。今年大活躍した生徒会役員は、11月末のスポーツフェスティバルに向けて準備を進め、残りわずかの活動期間となりました。

来年の生徒会役員を決めるための選挙管理委員会が11月17日(金)に発足し、選挙管理委員長が11月21日(火)のお昼の放送を使って告示をしました。

11月22日(水)には、立候補を希望している生徒へ、説明会を行いました。届け出用紙や選挙ポスター用の用紙を配り、今後の流れを説明しました。

届出締切は11月28日、1週間の選挙運動期間を経て、立会演説会と投票は12月11日です。矢板市の選挙管理委員会から実際に使用している記載台や投票箱をお借りして実施します。

「選挙」というと、若者の投票率の低さがたびたび話題になりますが、自分たちの思いを社会に反映していく大切なものです。この生徒会選挙を通して、少しでも政治参加を身近に感じていってほしいです。

あいさつ運動

11月22日(水)、「街頭指導強化の日」にともなうあいさつ運動がありました。水曜日は部活動がない一斉下校の日です。矢板市少年指導員2名の方が、下校時刻に合わせて昇降口にて下校の様子を見守り、あいさつをしてくださいました。お世話になりました。

この日は、1年生の箏の教室がありました。早朝、準備で訪れた生涯学習課の職員の方から、「片中生のあいさつは、とても気持ちいいですね。みんな、大きな声であいさつをしてくれました。」と報告を受けました。一人一人が自分から進んであいさつできるのは、素晴らしいです。うれしい報告でした。

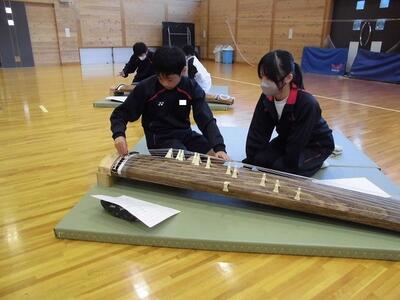

和楽器の授業(箏)

11月22日(水)、1年生を対象に箏の授業がありました。矢板市生涯学習課の御協力により、講師の先生をお招きして、各学級2時間ずつ実施しました。

普段は卓球台があったり、畳を敷いて柔道の授業に使ったりししている武道場が、箏の練習場に早変わりしました。(前日に1の1が準備し、片付けを1の2が行いました。)

初めて目にする箏の楽譜をもとに、授業の最後は「さくら さくら」を演奏することができました。日本の伝統楽器のよさを味わい、国や郷土への愛着をもつきっかけになる時間だったと思います。

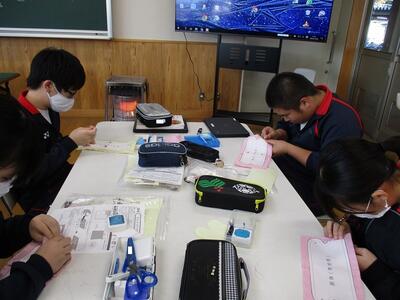

3年家庭科

3年生の家庭科の授業では、手縫いによるアイピローづくりをしています。教員による説明に加え、ICT活用として事前に録画したものを参照しながら、「本返し縫い」をしていました。

以前はチャコペンなどで印を付けたところを縫いましたが、今の教材は、紙製のシールを貼り、印刷された縫い目を紙のまま縫っていくようです。(縫ってから紙は取るとのこと)縫う場所や縫い目の細かさ具合が分かりやすいとは思いましたが、驚きでした。

グループの生徒たちと助け合い、黙々と作業を行っていました。完成が楽しみです。

球技種目 対戦相手抽選会

いよいよスポーツフェスティバルまで1週間となりました。

今年の球技も、バレーボール、ソフトボール、カーリンコンの3種目です。誰もが楽しめるルールの工夫があり、いずれも体育の授業で学習しているものです。「フェスティバル」とはいえ、授業の延長上にあることが重要で、このほかに、全員リレーと生徒会が中心になって行うUber Ei(ウーバーイーアイ)を実施します。

11月17日(金)の昼休み、3つの球技種目の対戦相手抽選会が行われました。学年ごとにAとBの2グループに分かれ、その中で総当たり戦をし、最終的にはそれぞれのグループ1位同士で決勝戦、グループ2位同士で3位4位決定戦、グループ3位同士で5位6位決定戦が行われます。どのチームも同じ試合数を楽しめるようになっています。また、1位のチームと保護者チームが対決するエキシビションマッチもあります。

組み合わせばかりでなく、学級の色もくじで決まりました。

さて、体育の授業ばかりでなく、作戦が必要な全員リレーの練習がそろそろ昼休みに始まる頃でしょうか。

PTA奉仕作業

11月17日、早朝からPTA施設部の事業として、奉仕作業がありました。PTA会員の約半数の方が御参加くださいました。

廊下や階段の汚れ、ベランダ、北側昇降口のタイル、駐車場の排水路など、普段の生徒の清掃では行き届かないところを、黙々と精力的に作業してくださいました。前日の大雨とは打って変わって、よいお天気だったので、作業もしやすかったようです。本当にありがとうございました。

芸術の秋

校庭の木々も紅葉が進み、秋の深まりを感じています。

今回は、様々な芸術関係の作品展や発表がありましたので、御紹介します。

(1)栃木県中学校総合文化祭

高根沢町町民ホールにて、11月9日に開催されました。県内中学校から出品された作品の展示や、スピーチ・影絵などの舞台発表がありました。

本校からは昨年度美術部が制作したモザイクアートを出品し、2階の展示スペースの壁一面に飾られて、とても迫力がありました。

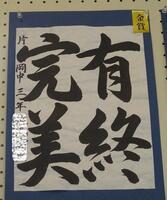

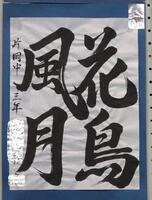

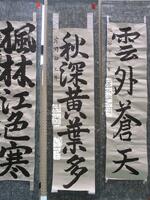

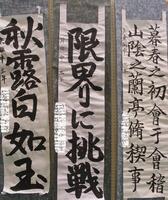

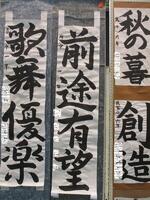

(2)塩谷地区芸術祭作品展

喜連川体育館にて、11月11~12日に書道の作品を中心とした展示がありました。それぞれの生徒が何時間も、もしかしたら何日間も半紙や条幅に向かって仕上げた作品です。努力の結晶の数々でした。(個人名の特定を避けるため作品に修正を入れること、お許しください。)

(3)塩谷地区児童生徒作品展

喜連川公民館にて、地区の小中学生の作品が11月14日に展示されていました。本校の生徒の作品は、多色刷りのカレンダーはもちろんのこと、美術や技術の時間に制作したものなどがありました。ちょうど小学生が見学をしていましたが、さすが中学生の作品の巧みさに感心していました。

総合文化発表会 自由発表(後日編)

本来は総合文化発表会の自由発表の部のために準備してきたものですが、練習時間の確保が難しかったので、後日になったものがありました。それは生徒会が「一緒に踊りませんか!」と呼びかけ、賛同した女子1~3年生あわせて18名によるハロウィンにちなんだダンスです。

11月8日(水)の昼休み、多くの生徒が体育館に集まり、友達が躍る様子を楽しみ、アンコールでは飛び入り参加した人もいました。曲目はきゃりーぱみゅぱみゅのCrazy Party Night。総合文化発表会までは学校で集まって練習する機会が取れなかったので、動画を見て各自が練習したそうです。3年生がフォーメーションや並び方を考え、この1週間の昼休みに打ち合わせと練習をして本番を迎えました。

「自由な昼休みだったからこそ飛び入り参加する自由さもあり、盛り上がりもあったのかもしれない」と、計画した生徒は話していました。たくさんの人が見に来てくれてうれしかったようです。昼休み前には、3年生男子がステージや音響を準備したそうで、この企画を成功させようと協力する人、一緒に楽しんで盛り上げる人があったからこそでしょう。企画する生徒や賛同する生徒はもちろんですが、応援できる生徒たち、素晴らしいですね。

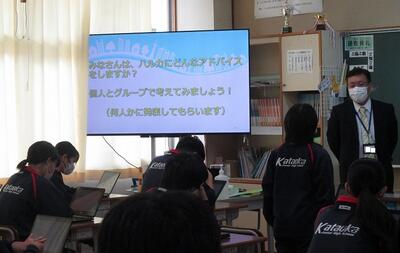

情報モラルの学習(3学年)

今年度、(株)スキット様より授業支援事業として、各学級への情報モラルに関する授業をしていただきます。夏休み前には、全学年一斉に講話をしていただきましたが、今回は学級ごとの実施です。

11月6日(月)は、3年生を対象に、位置情報アプリの問題や不適切動画の投稿などを話題にして授業をしてくださいました。生徒自身が考える場面があり、「位置情報は最大の個人情報」という言葉が生徒から出ていて、意識の高さを感じました。

今後、学年に合わせた内容で事業をしていただきます。

総合文化発表会

10月31日(火)、総合文化発表会が開催されました。体育館においては、校内合唱コンクール、自由発表の部、総合的な学習の時間における課題追究について代表発表の部の3部構成で実施しました。また、ランチルームでは作品展示がありました。およそ110名の保護者の皆様が来校し、生徒の活躍の様子をご覧いただくことができました。今回は、初の試みでしたが「応援メッセージ」も投稿してくださり、感謝申し上げます。掲示して、生徒に紹介します。

<校内合唱コンクール>

どの学級も校歌を課題曲とし、自由曲は7月に各学級で選定してこの日に向けて毎日練習に励んできました。今回は、タブレットPCを活用してパート練習をしたり、練習の様子を録画して改善したりして、今まで以上に練習の取り組みやすさを感じました。

本番に近づくほど学級としてのまとまりが感じられ、本番では心を一つにして素晴らしいハーモニーを響かせていました。金賞・銀賞を獲得した学級もそうではない学級も、みんなで目標に向かって共に過ごした時間はかけがえのないものとなったことでしょう。

応援メッセージから一部ご紹介します。

「毎日学校から帰ると一人口ずさんだり、声に出して歌ったりしている様子を見ていました。今日も朝から緊張した様子で学校へ行きました。本番、頑張れ!」

「力強く、美しい歌声に、成長を感じました。」

「どのクラスの合唱も素晴らしく、心が震えました。」

<自由発表の部> 少年の主張発表、英語スピーチ発表もありました。

<総合的な学習の時間 発表の部> 各学年から3代表ずつ発表がありました。

<作品展示> 習字、木工、職場体験のまとめ、美術の作品など

校則の見直しについて

本校では、今年度になって教職員と生徒にアンケート調査を行い、見直したい「生活のきまり」を整理しました。その後、生徒会役員と学級委員長の話合いに教員も加わり、校則の見直しを行ってきました。(もちろん、クラスで話し合った結果を持ち寄ったうえでです。)

今回の見直しにおいて大切にしたいことは、「生徒自らが、状況にあった服装や振る舞いについて考え行動し、主体的に安全に配慮して健康管理や学習環境を整えられる」ということです。

そこで、髪型や服装(靴下・屋外用靴)などについて「改正案実証実験」の形で2週間実施します。11月2日に、生徒会長が給食の時間に放送で説明をしました。「自由があるから責任がある」「守れると信じてもらえるせっかくの機会」「自分たちでよい学校を作っていきたい」などの言葉もありました。

そして、昼休みには、これまで話し合ってきた生徒会役員と学級委員に、生徒会長が改めて説明し、実験への協力依頼を行っていました。

「ブラック校則」という言葉が耳にしたことがある方もいらっしゃることでしょう。

昨年6月に「こども基本法」が成立し、今年の4月に施行されました。この法律は、すべての子どもが将来にわたり幸福に生活できる社会の実現を目指して制定されたものです。これにより、子どもの権利を擁護するとともに、意見を表明する機会の確保等が法律上位置付けられました。

本校ではまさに、生徒からの意見をもとに校則の見直しを行っています。保護者へもプリントとメールでお知らせしました。最終的には保護者の意見も踏まえて服装等の約束事を確定していく予定です。

カタレディオ パーソナリティが続々と

これまで、発案者であるメディア委員会の委員長がパーソナリティを務めることが多かったのですが、続々と新メンバーが登場しています。

10月12日の2学期始業式は、1年生が東京ディズニーランドとディズニーシーを話題にしました。

10月31日は、2年生がハローウィンを話題にしました。そのときにふさわしい曲を選んで放送し、給食の時間を楽しませてくれました。今後、どんなカタレディオが放送されるのか、期待しています!

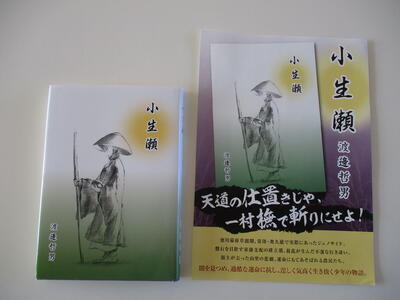

小説「御生瀬(こなませ)」の寄贈

片岡地区越畑に在住の渡辺様より、図書の寄贈がありました。4月に自費出版されたそうで、新聞でも紹介されました。農民騒動とそれに続く皆殺し事件を丁寧に調べ、生き延びた二人の村の子どもに希望を託すという小説(フィクション)の形で発表されました。特に若い人に読んでほしいという思いがあるそうです。本校の図書室にあります。(貸出中の場合もあります。)

地区駅伝競走大会

10月26日(木)、高根沢町町民広場周辺道路にて、地区駅伝競走大会が開催されました。

駅伝部は7月から練習を開始し、練習を重ねるたびに仲間との絆を深めていきました。

タイム更新の喜びも伸び悩みの苦しさも分かち合い、お互いに高め合って本番を迎え、

思いの込められた一本のタスキを男子チーム、女子チームともに繋ぎきることができました。

今回の大会を通して得た経験を生かして、さらに自分自身を高めていってくれることを願っています。

総合文化発表会 代表発表のリハーサル

10月24日(火)のリハーサルは、総合的な学習の時間に課題追究した内容について、代表で発表する生徒たちです。司会進行するメディア委員会の生徒も、自分が話す場面の確認をしていました。タブレットやプロジェクターをつなぎ、動作確認もしていました。

合唱特別練習 開始

10月24日(火)から、合唱コンクールに向けて、5校時に全学級一斉の特別練習が始まりました。前半と後半に練習場所を変えて、どの学級も歌い込みます。今まで真面目に歌おうとしなかった生徒も、真剣な表情になってきました。すると、声も伸びやかに大きくなって、ハーモニーに厚みが出てきます。生徒も真剣なら、担任や学年主任まで一生懸命です。あと1週間。まだまだ成長していくであろう生徒たち、輝きを放っています。

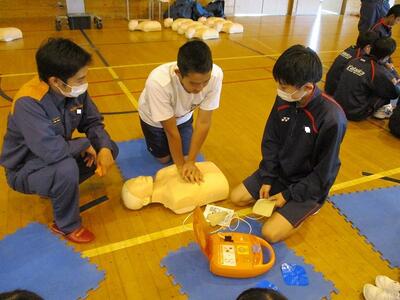

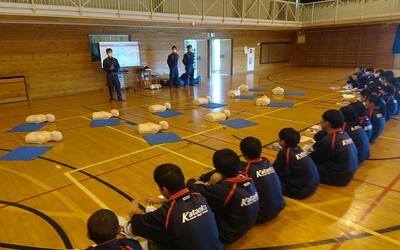

普通救命講習(2学年)

大切な人や家族の命を守る知識とスキル習得を目的に、第2学年は保健体育の授業として普通救命講習を実施しました。矢板消防署から1日当たり3名の署員の方に来校していただき、2日間に分けて、心肺蘇生やAEDの使い方をはじめ、けがなどの応急手当てについて講習を受けました。緊急時の応急処置として役立てることができるよう実生活に密接に関係した内容となりました。

<2の1> 10月19日(木)

<2の2> 10月20日(金)

ちなみに、本校のAEDの設置場所は2か所です。職員室前の廊下と体育館入り口にあります。