文字

背景

行間

豊っこ日記

カテゴリ:食育

5年 麦の作業

3月15日、5年生が秋から育てている麦の肥料まき、土寄せ、雑草抜きをしました。

多摩市青少年活動サポーター3名と児童青少年課の事務局の方にご指導いただきました。

雑草を抜いた後、肥料をまきました。(左写真)

麦の根元に土を寄せます。(右写真)

暖かくなってこれからどんどん大きくなります。

多摩市青少年活動サポーター3名と児童青少年課の事務局の方にご指導いただきました。

雑草を抜いた後、肥料をまきました。(左写真)

麦の根元に土を寄せます。(右写真)

暖かくなってこれからどんどん大きくなります。

ワカメ特別授業

3月12日、理研ビタミン株式会社のご協力でワカメ特別授業を行いました。

ワカメは冬に成長し、暖かくなって来る3月に雌株が成長します。

ワカメはヨウ素を多く含み、カルシウムやカリウム、ミネラル、

そして、腸の掃除をしてくれる食物繊維が豊富な食品です。

1つのワカメの大きさは黒板くらい、海の中で揺らいでいます。

実際のワカメを伸ばしてみました。

ワカメは褐藻類です。生きているときは茶色ですがお湯にくぐらすときれいな緑色になります。

売られているワカメは湯通しした緑色になっています。緑色は葉緑素の色です。

食物繊維は腸を掃除してくれます。

小腸の長さのチューブを伸ばして小腸の長さを体感しました。

塩分やコレステロールをスーパーボールに見立て、

食物繊維に見立てたヌルヌル・ドロドロのスライムを腸に入れて

食物繊維が腸を掃除する様子を再現しました。

授業で使った本物のワカメは標本にして家庭科室前に掲示してあります。

お立ち寄りの際には、ぜひ、ご覧ください。

ワカメは冬に成長し、暖かくなって来る3月に雌株が成長します。

ワカメはヨウ素を多く含み、カルシウムやカリウム、ミネラル、

そして、腸の掃除をしてくれる食物繊維が豊富な食品です。

1つのワカメの大きさは黒板くらい、海の中で揺らいでいます。

実際のワカメを伸ばしてみました。

ワカメは褐藻類です。生きているときは茶色ですがお湯にくぐらすときれいな緑色になります。

売られているワカメは湯通しした緑色になっています。緑色は葉緑素の色です。

食物繊維は腸を掃除してくれます。

小腸の長さのチューブを伸ばして小腸の長さを体感しました。

塩分やコレステロールをスーパーボールに見立て、

食物繊維に見立てたヌルヌル・ドロドロのスライムを腸に入れて

食物繊維が腸を掃除する様子を再現しました。

授業で使った本物のワカメは標本にして家庭科室前に掲示してあります。

お立ち寄りの際には、ぜひ、ご覧ください。

5年 麦踏

12月19日、5年生が育てている麦を踏む「麦踏」をしました。

霜で根が浮かないように踏みしめて、強い苗にします。

こんなに踏みつけても復活するなんて、麦はなんと強い植物なのでしょうか。

参照 本項目を食育で検索 11月13日 麦の種まき、11月22日 麦の発芽

霜で根が浮かないように踏みしめて、強い苗にします。

こんなに踏みつけても復活するなんて、麦はなんと強い植物なのでしょうか。

参照 本項目を食育で検索 11月13日 麦の種まき、11月22日 麦の発芽

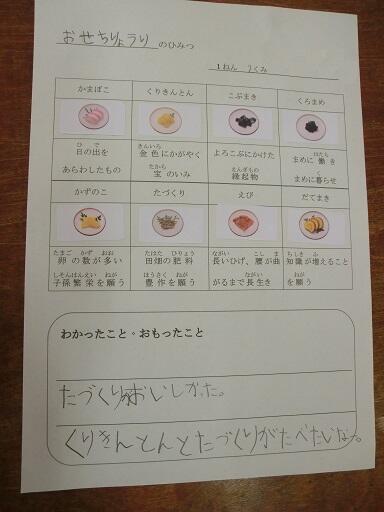

1年 おせち料理のひみつ

もうすぐお正月!

12月17日、1年生が和食の伝統料理「おせち料理」の秘密を学習しました。

おせち料理の品々には、お正月らしいいわれがあります。

まず、いくつかの料理のいわれをシールを貼りながら学習します。

みなさんはそれぞれのいわれをご存知ですか。

かまぼこ 栗きんとん こぶまき くろまめ かずのこ たづくり えび だて巻き

子どもにも聞いてみてください。1年生の時に学習している子どもも多いはずです。

分からないときは、食育だよりパクパク通信15号をご覧ください。

シールを貼り終わったら、「たづくり」の試食です。

カタクチイワシを炒(い)って、甘辛く味付けし、白ゴマをかけます。

子どもが苦手なメニューのはずですが、授業で得た知識のためか、みんな食べる気満々です。

しょうゆが焼けるいい匂いも教室に広がります。

1人ずつ小分けにしていただきました。

「おいしい!」と言ってよく食べました。

最後に、学習のまとめを書きます。

もうすぐお正月です。

5年 収穫を祝う会

12月12日。春に田植えをして育ててきたもち米をおもちにする日が来ました。

12時半頃から、保護者の方が集まって、もちつきの準備を始めました。

前日、栄養教諭が水に浸して準備しておいたもち米を蒸します。

そして、おもちにからめる「きなこ」「砂糖じょうゆ」「のりとしょうゆ」「あんこ」を準備しました。

蒸し上がったお米は臼に入れて、まず、杵(きね)で押しつぶします。

13時15分、いよいよ子どもたちが一人10回ずつ臼をつきます。

子どもたちは、最初におもちをつく組と最初にからませる組の2グループに分かれています。

からませ組はついたおもちを4種類の味に味付けます。

事前に用務主事と保護者の方で1臼ついておき、保護者の方が1口サイズに取り分けてあります。

全員がつき終わったら、みんなでいただきまた。

たくさんおかわりをして食べていました。柔らかくておいしいおもちができました。

ごちそうさまでした。

脱穀でお世話になった日野の農家の方がもち米を足してくださっています。

ありがとうございました。

保護者のみなさまご協力ありがとうございました。

12時半頃から、保護者の方が集まって、もちつきの準備を始めました。

前日、栄養教諭が水に浸して準備しておいたもち米を蒸します。

そして、おもちにからめる「きなこ」「砂糖じょうゆ」「のりとしょうゆ」「あんこ」を準備しました。

蒸し上がったお米は臼に入れて、まず、杵(きね)で押しつぶします。

13時15分、いよいよ子どもたちが一人10回ずつ臼をつきます。

子どもたちは、最初におもちをつく組と最初にからませる組の2グループに分かれています。

からませ組はついたおもちを4種類の味に味付けます。

事前に用務主事と保護者の方で1臼ついておき、保護者の方が1口サイズに取り分けてあります。

全員がつき終わったら、みんなでいただきまた。

たくさんおかわりをして食べていました。柔らかくておいしいおもちができました。

ごちそうさまでした。

脱穀でお世話になった日野の農家の方がもち米を足してくださっています。

ありがとうございました。

保護者のみなさまご協力ありがとうございました。

1年 焼いもづくり

1年生が畑で育てたサツマイモを使って焼いもパーティーをしました。

お世話になった2年生を招待します。

10月23日に収穫したサツマイモはしばらく置いておき、糖度を高くしました。

12月11日、朝から準備を始めます。

9時、10月と12月の学校林整備作業で拾って集めた枝を用務主事が燃やして熾火(おきび)を作ります。

1校時、1年生はイモに濡らした新聞紙を巻いて、その上にアルミホイルを巻きます。

包んだサツマイモは箱に入れて、外に持って出ます。

2校時、炎がなくなり、熾火になったところへ包んだサツマイモを入れました。

4校時、招待した2年生と一緒に校庭に出ます。

「イモほれほ~れ」の歌をみんなで歌って、その後、一人1つずつ食べました。

ホクホク、トロトロの焼いもでした。ごちそうさまでした。

お世話になった2年生を招待します。

10月23日に収穫したサツマイモはしばらく置いておき、糖度を高くしました。

12月11日、朝から準備を始めます。

9時、10月と12月の学校林整備作業で拾って集めた枝を用務主事が燃やして熾火(おきび)を作ります。

1校時、1年生はイモに濡らした新聞紙を巻いて、その上にアルミホイルを巻きます。

包んだサツマイモは箱に入れて、外に持って出ます。

2校時、炎がなくなり、熾火になったところへ包んだサツマイモを入れました。

4校時、招待した2年生と一緒に校庭に出ます。

「イモほれほ~れ」の歌をみんなで歌って、その後、一人1つずつ食べました。

ホクホク、トロトロの焼いもでした。ごちそうさまでした。

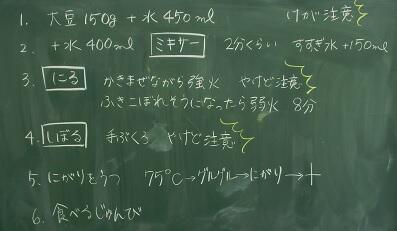

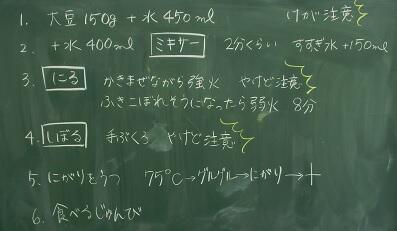

3年 豆腐づくり

国語「すがたをかえる大豆」の発展として、3年生が豆腐づくりをしました。

12月3日に3年1組、5日に2組が行いました。

一晩水に浸して柔らかくした大豆をミキサーにかけます。

真っ白な「呉(ご)」ができます。呉を煮て、さらしでこします。

こした液が「豆乳」です。

こして残ったものが「おから」です。

豆乳を温めて、にがりを入れて固めたものが豆腐です。

汲(く)み豆腐ができました。

始めは何も付けずにいただきます。大豆の香りが広がります。

次に塩をつけていただきます。ぐっとおいしくなりました。

最後に、ちょっとだけしょうゆをつけてみました。

食べやすくなりますが、せっかくのおいしい豆腐が、ちょっともったいない感じになります。

豆腐コーナーなどにある無調整豆乳とにがりで豆腐をつくることができます。

ご家庭でも挑戦してみてください。

12月3日に3年1組、5日に2組が行いました。

一晩水に浸して柔らかくした大豆をミキサーにかけます。

真っ白な「呉(ご)」ができます。呉を煮て、さらしでこします。

こした液が「豆乳」です。

こして残ったものが「おから」です。

豆乳を温めて、にがりを入れて固めたものが豆腐です。

汲(く)み豆腐ができました。

始めは何も付けずにいただきます。大豆の香りが広がります。

次に塩をつけていただきます。ぐっとおいしくなりました。

最後に、ちょっとだけしょうゆをつけてみました。

食べやすくなりますが、せっかくのおいしい豆腐が、ちょっともったいない感じになります。

豆腐コーナーなどにある無調整豆乳とにがりで豆腐をつくることができます。

ご家庭でも挑戦してみてください。

3年 大豆の変身を知ろう

11月26日。国語の説明的文章「すがたをかえる大豆」と関連させて、

様々な大豆製品を知る学習をしました。

まず初めに「乾燥した大豆」と「水を含んだ大豆」を比較しました。

比較の観点は、これまでに様々な教科で何度も学習している「色」「形」「大きさ」の他に

子どもからは「音(硬さ)」や「におい」の観点も出て、それぞれの観点を記録しました。

上が水を含んだ大豆 大豆を比較観察

次に、どんな製品に変身するのか、ワークシートにシールを貼りながら確認していきます。

今回は、20種類紹介しました。いくつ言えるか、ご家庭で聞いてみてください。

最後に、大豆の栄養について解説しました。

大豆は畑の肉と言われるほとタンパク質が豊富です。

また、食物繊維が多く、腸のお掃除をしてくれます。

そして、カルシウムが多いことも特徴です。

骨や筋肉をつくる重要な食品です。

給食では1食平均16gとれるように提供しています。

1日の豆類や豆製品(豆腐など)の摂取量の目安は50gです。

工夫して食材に加えないと、なかなか達成できない量です。

様々な大豆製品を知る学習をしました。

まず初めに「乾燥した大豆」と「水を含んだ大豆」を比較しました。

比較の観点は、これまでに様々な教科で何度も学習している「色」「形」「大きさ」の他に

子どもからは「音(硬さ)」や「におい」の観点も出て、それぞれの観点を記録しました。

上が水を含んだ大豆 大豆を比較観察

次に、どんな製品に変身するのか、ワークシートにシールを貼りながら確認していきます。

今回は、20種類紹介しました。いくつ言えるか、ご家庭で聞いてみてください。

最後に、大豆の栄養について解説しました。

大豆は畑の肉と言われるほとタンパク質が豊富です。

また、食物繊維が多く、腸のお掃除をしてくれます。

そして、カルシウムが多いことも特徴です。

骨や筋肉をつくる重要な食品です。

給食では1食平均16gとれるように提供しています。

1日の豆類や豆製品(豆腐など)の摂取量の目安は50gです。

工夫して食材に加えないと、なかなか達成できない量です。

5年 麦が発芽しました

11月22日、11月13日に5年生がまいた麦の種が発芽しました。

寒波が近づいているので、早く大きくなってほしいと思います。

寒波が近づいているので、早く大きくなってほしいと思います。

1年 おいものひみつ

11月20日。サツマイモを育ててきた1年生が「おいものひみつ」を学習しました。

初めに、おいも博士の栄養教諭がブラックボックスの中に4種類のいもを入れて提示しました。

子どもたちは、ブラックボックスの中に手を入れて、手触りで得た情報を友達に伝えます。

1番 サツマイモ 2番 ジャガイモ 3番 サトイモ 4番 ナガイモ です。

4種類のいもの特徴と名前を確認しました。

サトイモやヤマイモは初めて見たという子どもも多く、

給食でよく食べているはずのサトイモは皮をむく前の状態を知らない子どもが多いようです。

ヤマイモは食べたことがない子どもが多くいました。

続いて、おいものよいところを学習します。

いもは炭水化物が多く、力・エネルギーの源です。

また、食物繊維が多いのも特徴です。

子どもたちには「熱や力のもとになる」「腸をきれいに掃除する」ことを伝えました。

1年生が収穫したサツマイモは焼いもにすることに決まりました。楽しみです。

初めに、おいも博士の栄養教諭がブラックボックスの中に4種類のいもを入れて提示しました。

子どもたちは、ブラックボックスの中に手を入れて、手触りで得た情報を友達に伝えます。

1番 サツマイモ 2番 ジャガイモ 3番 サトイモ 4番 ナガイモ です。

4種類のいもの特徴と名前を確認しました。

サトイモやヤマイモは初めて見たという子どもも多く、

給食でよく食べているはずのサトイモは皮をむく前の状態を知らない子どもが多いようです。

ヤマイモは食べたことがない子どもが多くいました。

続いて、おいものよいところを学習します。

いもは炭水化物が多く、力・エネルギーの源です。

また、食物繊維が多いのも特徴です。

子どもたちには「熱や力のもとになる」「腸をきれいに掃除する」ことを伝えました。

1年生が収穫したサツマイモは焼いもにすることに決まりました。楽しみです。

☆ 連絡・手続き等

服務事故防止ポスター

豊ヶ丘小学校では、服務事故の根絶を目指して教職員でスローガンを定め、ここに宣言します。職員室前に掲示してあります。

☆ 学習支援コーナー

●学習支援サイトのリンク集

NHK for School

ミライシード(アプリ版東京ベーシックドリル)

東京ベーシック・ドリル(東京都教育委員会)

☆ カウンター

1

4

2

5

0

8

2