文字

背景

行間

豊っこ日記

カテゴリ:食育

5年 麦の作業

3月15日、5年生が秋から育てている麦の肥料まき、土寄せ、雑草抜きをしました。

多摩市青少年活動サポーター3名と児童青少年課の事務局の方にご指導いただきました。

雑草を抜いた後、肥料をまきました。(左写真)

麦の根元に土を寄せます。(右写真)

暖かくなってこれからどんどん大きくなります。

多摩市青少年活動サポーター3名と児童青少年課の事務局の方にご指導いただきました。

雑草を抜いた後、肥料をまきました。(左写真)

麦の根元に土を寄せます。(右写真)

暖かくなってこれからどんどん大きくなります。

ワカメ特別授業

3月12日、理研ビタミン株式会社のご協力でワカメ特別授業を行いました。

ワカメは冬に成長し、暖かくなって来る3月に雌株が成長します。

ワカメはヨウ素を多く含み、カルシウムやカリウム、ミネラル、

そして、腸の掃除をしてくれる食物繊維が豊富な食品です。

1つのワカメの大きさは黒板くらい、海の中で揺らいでいます。

実際のワカメを伸ばしてみました。

ワカメは褐藻類です。生きているときは茶色ですがお湯にくぐらすときれいな緑色になります。

売られているワカメは湯通しした緑色になっています。緑色は葉緑素の色です。

食物繊維は腸を掃除してくれます。

小腸の長さのチューブを伸ばして小腸の長さを体感しました。

塩分やコレステロールをスーパーボールに見立て、

食物繊維に見立てたヌルヌル・ドロドロのスライムを腸に入れて

食物繊維が腸を掃除する様子を再現しました。

授業で使った本物のワカメは標本にして家庭科室前に掲示してあります。

お立ち寄りの際には、ぜひ、ご覧ください。

ワカメは冬に成長し、暖かくなって来る3月に雌株が成長します。

ワカメはヨウ素を多く含み、カルシウムやカリウム、ミネラル、

そして、腸の掃除をしてくれる食物繊維が豊富な食品です。

1つのワカメの大きさは黒板くらい、海の中で揺らいでいます。

実際のワカメを伸ばしてみました。

ワカメは褐藻類です。生きているときは茶色ですがお湯にくぐらすときれいな緑色になります。

売られているワカメは湯通しした緑色になっています。緑色は葉緑素の色です。

食物繊維は腸を掃除してくれます。

小腸の長さのチューブを伸ばして小腸の長さを体感しました。

塩分やコレステロールをスーパーボールに見立て、

食物繊維に見立てたヌルヌル・ドロドロのスライムを腸に入れて

食物繊維が腸を掃除する様子を再現しました。

授業で使った本物のワカメは標本にして家庭科室前に掲示してあります。

お立ち寄りの際には、ぜひ、ご覧ください。

5年 麦踏

12月19日、5年生が育てている麦を踏む「麦踏」をしました。

霜で根が浮かないように踏みしめて、強い苗にします。

こんなに踏みつけても復活するなんて、麦はなんと強い植物なのでしょうか。

参照 本項目を食育で検索 11月13日 麦の種まき、11月22日 麦の発芽

霜で根が浮かないように踏みしめて、強い苗にします。

こんなに踏みつけても復活するなんて、麦はなんと強い植物なのでしょうか。

参照 本項目を食育で検索 11月13日 麦の種まき、11月22日 麦の発芽

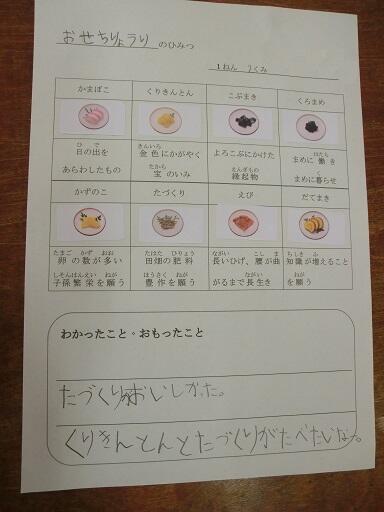

1年 おせち料理のひみつ

もうすぐお正月!

12月17日、1年生が和食の伝統料理「おせち料理」の秘密を学習しました。

おせち料理の品々には、お正月らしいいわれがあります。

まず、いくつかの料理のいわれをシールを貼りながら学習します。

みなさんはそれぞれのいわれをご存知ですか。

かまぼこ 栗きんとん こぶまき くろまめ かずのこ たづくり えび だて巻き

子どもにも聞いてみてください。1年生の時に学習している子どもも多いはずです。

分からないときは、食育だよりパクパク通信15号をご覧ください。

シールを貼り終わったら、「たづくり」の試食です。

カタクチイワシを炒(い)って、甘辛く味付けし、白ゴマをかけます。

子どもが苦手なメニューのはずですが、授業で得た知識のためか、みんな食べる気満々です。

しょうゆが焼けるいい匂いも教室に広がります。

1人ずつ小分けにしていただきました。

「おいしい!」と言ってよく食べました。

最後に、学習のまとめを書きます。

もうすぐお正月です。

5年 収穫を祝う会

12月12日。春に田植えをして育ててきたもち米をおもちにする日が来ました。

12時半頃から、保護者の方が集まって、もちつきの準備を始めました。

前日、栄養教諭が水に浸して準備しておいたもち米を蒸します。

そして、おもちにからめる「きなこ」「砂糖じょうゆ」「のりとしょうゆ」「あんこ」を準備しました。

蒸し上がったお米は臼に入れて、まず、杵(きね)で押しつぶします。

13時15分、いよいよ子どもたちが一人10回ずつ臼をつきます。

子どもたちは、最初におもちをつく組と最初にからませる組の2グループに分かれています。

からませ組はついたおもちを4種類の味に味付けます。

事前に用務主事と保護者の方で1臼ついておき、保護者の方が1口サイズに取り分けてあります。

全員がつき終わったら、みんなでいただきまた。

たくさんおかわりをして食べていました。柔らかくておいしいおもちができました。

ごちそうさまでした。

脱穀でお世話になった日野の農家の方がもち米を足してくださっています。

ありがとうございました。

保護者のみなさまご協力ありがとうございました。

12時半頃から、保護者の方が集まって、もちつきの準備を始めました。

前日、栄養教諭が水に浸して準備しておいたもち米を蒸します。

そして、おもちにからめる「きなこ」「砂糖じょうゆ」「のりとしょうゆ」「あんこ」を準備しました。

蒸し上がったお米は臼に入れて、まず、杵(きね)で押しつぶします。

13時15分、いよいよ子どもたちが一人10回ずつ臼をつきます。

子どもたちは、最初におもちをつく組と最初にからませる組の2グループに分かれています。

からませ組はついたおもちを4種類の味に味付けます。

事前に用務主事と保護者の方で1臼ついておき、保護者の方が1口サイズに取り分けてあります。

全員がつき終わったら、みんなでいただきまた。

たくさんおかわりをして食べていました。柔らかくておいしいおもちができました。

ごちそうさまでした。

脱穀でお世話になった日野の農家の方がもち米を足してくださっています。

ありがとうございました。

保護者のみなさまご協力ありがとうございました。

1年 焼いもづくり

1年生が畑で育てたサツマイモを使って焼いもパーティーをしました。

お世話になった2年生を招待します。

10月23日に収穫したサツマイモはしばらく置いておき、糖度を高くしました。

12月11日、朝から準備を始めます。

9時、10月と12月の学校林整備作業で拾って集めた枝を用務主事が燃やして熾火(おきび)を作ります。

1校時、1年生はイモに濡らした新聞紙を巻いて、その上にアルミホイルを巻きます。

包んだサツマイモは箱に入れて、外に持って出ます。

2校時、炎がなくなり、熾火になったところへ包んだサツマイモを入れました。

4校時、招待した2年生と一緒に校庭に出ます。

「イモほれほ~れ」の歌をみんなで歌って、その後、一人1つずつ食べました。

ホクホク、トロトロの焼いもでした。ごちそうさまでした。

お世話になった2年生を招待します。

10月23日に収穫したサツマイモはしばらく置いておき、糖度を高くしました。

12月11日、朝から準備を始めます。

9時、10月と12月の学校林整備作業で拾って集めた枝を用務主事が燃やして熾火(おきび)を作ります。

1校時、1年生はイモに濡らした新聞紙を巻いて、その上にアルミホイルを巻きます。

包んだサツマイモは箱に入れて、外に持って出ます。

2校時、炎がなくなり、熾火になったところへ包んだサツマイモを入れました。

4校時、招待した2年生と一緒に校庭に出ます。

「イモほれほ~れ」の歌をみんなで歌って、その後、一人1つずつ食べました。

ホクホク、トロトロの焼いもでした。ごちそうさまでした。

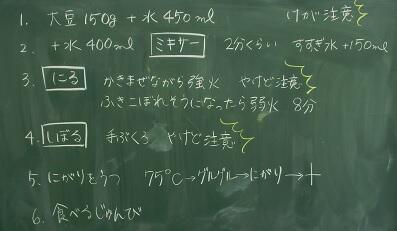

3年 豆腐づくり

国語「すがたをかえる大豆」の発展として、3年生が豆腐づくりをしました。

12月3日に3年1組、5日に2組が行いました。

一晩水に浸して柔らかくした大豆をミキサーにかけます。

真っ白な「呉(ご)」ができます。呉を煮て、さらしでこします。

こした液が「豆乳」です。

こして残ったものが「おから」です。

豆乳を温めて、にがりを入れて固めたものが豆腐です。

汲(く)み豆腐ができました。

始めは何も付けずにいただきます。大豆の香りが広がります。

次に塩をつけていただきます。ぐっとおいしくなりました。

最後に、ちょっとだけしょうゆをつけてみました。

食べやすくなりますが、せっかくのおいしい豆腐が、ちょっともったいない感じになります。

豆腐コーナーなどにある無調整豆乳とにがりで豆腐をつくることができます。

ご家庭でも挑戦してみてください。

12月3日に3年1組、5日に2組が行いました。

一晩水に浸して柔らかくした大豆をミキサーにかけます。

真っ白な「呉(ご)」ができます。呉を煮て、さらしでこします。

こした液が「豆乳」です。

こして残ったものが「おから」です。

豆乳を温めて、にがりを入れて固めたものが豆腐です。

汲(く)み豆腐ができました。

始めは何も付けずにいただきます。大豆の香りが広がります。

次に塩をつけていただきます。ぐっとおいしくなりました。

最後に、ちょっとだけしょうゆをつけてみました。

食べやすくなりますが、せっかくのおいしい豆腐が、ちょっともったいない感じになります。

豆腐コーナーなどにある無調整豆乳とにがりで豆腐をつくることができます。

ご家庭でも挑戦してみてください。

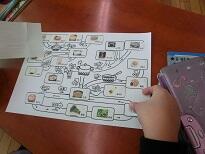

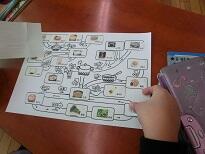

3年 大豆の変身を知ろう

11月26日。国語の説明的文章「すがたをかえる大豆」と関連させて、

様々な大豆製品を知る学習をしました。

まず初めに「乾燥した大豆」と「水を含んだ大豆」を比較しました。

比較の観点は、これまでに様々な教科で何度も学習している「色」「形」「大きさ」の他に

子どもからは「音(硬さ)」や「におい」の観点も出て、それぞれの観点を記録しました。

上が水を含んだ大豆 大豆を比較観察

次に、どんな製品に変身するのか、ワークシートにシールを貼りながら確認していきます。

今回は、20種類紹介しました。いくつ言えるか、ご家庭で聞いてみてください。

最後に、大豆の栄養について解説しました。

大豆は畑の肉と言われるほとタンパク質が豊富です。

また、食物繊維が多く、腸のお掃除をしてくれます。

そして、カルシウムが多いことも特徴です。

骨や筋肉をつくる重要な食品です。

給食では1食平均16gとれるように提供しています。

1日の豆類や豆製品(豆腐など)の摂取量の目安は50gです。

工夫して食材に加えないと、なかなか達成できない量です。

様々な大豆製品を知る学習をしました。

まず初めに「乾燥した大豆」と「水を含んだ大豆」を比較しました。

比較の観点は、これまでに様々な教科で何度も学習している「色」「形」「大きさ」の他に

子どもからは「音(硬さ)」や「におい」の観点も出て、それぞれの観点を記録しました。

上が水を含んだ大豆 大豆を比較観察

次に、どんな製品に変身するのか、ワークシートにシールを貼りながら確認していきます。

今回は、20種類紹介しました。いくつ言えるか、ご家庭で聞いてみてください。

最後に、大豆の栄養について解説しました。

大豆は畑の肉と言われるほとタンパク質が豊富です。

また、食物繊維が多く、腸のお掃除をしてくれます。

そして、カルシウムが多いことも特徴です。

骨や筋肉をつくる重要な食品です。

給食では1食平均16gとれるように提供しています。

1日の豆類や豆製品(豆腐など)の摂取量の目安は50gです。

工夫して食材に加えないと、なかなか達成できない量です。

5年 麦が発芽しました

11月22日、11月13日に5年生がまいた麦の種が発芽しました。

寒波が近づいているので、早く大きくなってほしいと思います。

寒波が近づいているので、早く大きくなってほしいと思います。

1年 おいものひみつ

11月20日。サツマイモを育ててきた1年生が「おいものひみつ」を学習しました。

初めに、おいも博士の栄養教諭がブラックボックスの中に4種類のいもを入れて提示しました。

子どもたちは、ブラックボックスの中に手を入れて、手触りで得た情報を友達に伝えます。

1番 サツマイモ 2番 ジャガイモ 3番 サトイモ 4番 ナガイモ です。

4種類のいもの特徴と名前を確認しました。

サトイモやヤマイモは初めて見たという子どもも多く、

給食でよく食べているはずのサトイモは皮をむく前の状態を知らない子どもが多いようです。

ヤマイモは食べたことがない子どもが多くいました。

続いて、おいものよいところを学習します。

いもは炭水化物が多く、力・エネルギーの源です。

また、食物繊維が多いのも特徴です。

子どもたちには「熱や力のもとになる」「腸をきれいに掃除する」ことを伝えました。

1年生が収穫したサツマイモは焼いもにすることに決まりました。楽しみです。

初めに、おいも博士の栄養教諭がブラックボックスの中に4種類のいもを入れて提示しました。

子どもたちは、ブラックボックスの中に手を入れて、手触りで得た情報を友達に伝えます。

1番 サツマイモ 2番 ジャガイモ 3番 サトイモ 4番 ナガイモ です。

4種類のいもの特徴と名前を確認しました。

サトイモやヤマイモは初めて見たという子どもも多く、

給食でよく食べているはずのサトイモは皮をむく前の状態を知らない子どもが多いようです。

ヤマイモは食べたことがない子どもが多くいました。

続いて、おいものよいところを学習します。

いもは炭水化物が多く、力・エネルギーの源です。

また、食物繊維が多いのも特徴です。

子どもたちには「熱や力のもとになる」「腸をきれいに掃除する」ことを伝えました。

1年生が収穫したサツマイモは焼いもにすることに決まりました。楽しみです。

5年 麦の種まき

11月13日、5年生が小麦の種をまきました。

2回も雨で延期したため、遅い種まきとなってしまいました。

元気に育って、来年の春の終わりにたくさん収穫できることを望みます。

多摩市青少年課と多摩市青少年活動サポーターのみなさんにご協力いただいて

これから半年間、世話をしていきます。

秋に製粉して多摩の伝統食「多摩そば」づくりをするところまでご指導いただきます。

今日は、畝をつくって肥料と種をまきました。

黄色い粒が小麦の種、灰色の粒は肥料です。

2回も雨で延期したため、遅い種まきとなってしまいました。

元気に育って、来年の春の終わりにたくさん収穫できることを望みます。

多摩市青少年課と多摩市青少年活動サポーターのみなさんにご協力いただいて

これから半年間、世話をしていきます。

秋に製粉して多摩の伝統食「多摩そば」づくりをするところまでご指導いただきます。

今日は、畝をつくって肥料と種をまきました。

黄色い粒が小麦の種、灰色の粒は肥料です。

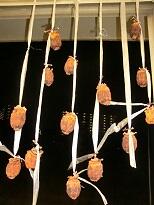

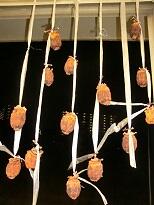

大人の食育 干柿

本ホームぺージ「学校林の活動・自然」の項

9月11日「カキの実が色付いてきました」で紹介した

職員玄関脇の渋柿を使って干柿をつくってみました。

生で食べてみると、やっぱり渋柿です。生食にはできません。

売っているような干柿になるとは思いませんでしたが、

試しに干柿にしてみることにしました。

皮をむいて、ひもでつるして干すだけです。

(皮をむいた後、熱湯で消毒するとよいようです。)

これまで、スライスして2、3日乾かして食べていましたが

丸のまま干すのは初めてです。

どれ位の期間干せばいいのかもわからず、手探りの状態で始めました。

干しているうちに、干している途中に柿を手でもむとよいという情報が入り、やってみました。

10日干して恐る恐る食べてみると、何と売ってる干柿と同じ味ではないですか。

スライスしたものより数倍おいしい干柿です。

いい教材研究になりました。梅(杏)、ギンナンとともに、生活科や総合の授業で使えそうです。

9月11日「カキの実が色付いてきました」で紹介した

職員玄関脇の渋柿を使って干柿をつくってみました。

生で食べてみると、やっぱり渋柿です。生食にはできません。

売っているような干柿になるとは思いませんでしたが、

試しに干柿にしてみることにしました。

皮をむいて、ひもでつるして干すだけです。

(皮をむいた後、熱湯で消毒するとよいようです。)

これまで、スライスして2、3日乾かして食べていましたが

丸のまま干すのは初めてです。

どれ位の期間干せばいいのかもわからず、手探りの状態で始めました。

干しているうちに、干している途中に柿を手でもむとよいという情報が入り、やってみました。

10日干して恐る恐る食べてみると、何と売ってる干柿と同じ味ではないですか。

スライスしたものより数倍おいしい干柿です。

いい教材研究になりました。梅(杏)、ギンナンとともに、生活科や総合の授業で使えそうです。

5年 イネの脱穀

11月2日。5年生が春から育ててきたイネを脱穀して籾(もみ)をとりました。

脱穀機は日野の農家の方にお借りしました。

毎年お世話になっています。

束ねて干してあった稲穂を脱穀機に置きます。

手や千歯こきを使って脱穀するのはとても時間がかかりますが、

脱穀機に入れるとあっという間に籾(左下写真)と藁(わら)(右下写真)に分けられます。

穂の高さを合わせて束ねていないので高さが低い穂の籾は脱穀できていません。

藁の中から籾が残っている穂を集めて、再度脱穀しました。

稲を刈るときに長さをそろえないと、二度手間になってしまいます。

脱穀機は日野の農家の方にお借りしました。

毎年お世話になっています。

束ねて干してあった稲穂を脱穀機に置きます。

手や千歯こきを使って脱穀するのはとても時間がかかりますが、

脱穀機に入れるとあっという間に籾(左下写真)と藁(わら)(右下写真)に分けられます。

穂の高さを合わせて束ねていないので高さが低い穂の籾は脱穀できていません。

藁の中から籾が残っている穂を集めて、再度脱穀しました。

稲を刈るときに長さをそろえないと、二度手間になってしまいます。

野外給食

10月25日、年に一度の野外給食の日です。

お弁当向きの給食が出て、それを弁当箱に入れて校庭や屋上で食べます。

掃除も昼休みも給食の時間にして、いつもより長く給食の時間をとり、

天気もいい中、外で食べる給食はピクニック気分でした。

お弁当向きの給食が出て、それを弁当箱に入れて校庭や屋上で食べます。

掃除も昼休みも給食の時間にして、いつもより長く給食の時間をとり、

天気もいい中、外で食べる給食はピクニック気分でした。

1年 いもほり

10月23日、1年生が1学期から育ててきたサツマイモを掘りました。

1時間目は、いものつるを切って、長く伸びたつるで思い思いに遊びました。

2時間目はいもほりです。

たくさん収穫できました。しばらく広げておいておき、甘くします。

そのあとは、子どもたちが相談して焼いもパーティーかな?

1時間目は、いものつるを切って、長く伸びたつるで思い思いに遊びました。

2時間目はいもほりです。

たくさん収穫できました。しばらく広げておいておき、甘くします。

そのあとは、子どもたちが相談して焼いもパーティーかな?

6年 麦畑の整理

10月15日、6年生が1年間続けてきた麦の栽培の最後の作業である畑の整理をしました。

植えておいたカボチャとラッカセイを収穫して、畑をきれいにしました。

この後、学校用務職員が畑を耕し、肥料と石灰を入れて5年生に引き渡します。

1年間の麦栽培の活動は、本項目 カテゴリ「食育」で検索して

2018年9月22日、9月17日、6月30日、6月8日、5月18日、4月28日、4月14日、3月15日、

2017年12月20日、11月2日、10月26日の項目をご覧ください。

追記 10月16日に石灰と肥料を入れて耕運機をかけました。

植えておいたカボチャとラッカセイを収穫して、畑をきれいにしました。

この後、学校用務職員が畑を耕し、肥料と石灰を入れて5年生に引き渡します。

1年間の麦栽培の活動は、本項目 カテゴリ「食育」で検索して

2018年9月22日、9月17日、6月30日、6月8日、5月18日、4月28日、4月14日、3月15日、

2017年12月20日、11月2日、10月26日の項目をご覧ください。

追記 10月16日に石灰と肥料を入れて耕運機をかけました。

5年 稲刈り

10月12日、5年生が6月12日に植えて育ててきたもち米の稲刈りをしました。

(本項目 カテゴリを「食育」で検索 2018年5月22日、6月12日、8月23日、9月14日参照)

初めに、刈る前のイネの様子を記録しました。

いよいよ刈ります。

刈ったイネは体育館の脇に干しましした。

田んぼはすっきりしました。

10月下旬に脱穀します。12月には収穫祭で餅つきです。

(本項目 カテゴリを「食育」で検索 2018年5月22日、6月12日、8月23日、9月14日参照)

初めに、刈る前のイネの様子を記録しました。

いよいよ刈ります。

刈ったイネは体育館の脇に干しましした。

田んぼはすっきりしました。

10月下旬に脱穀します。12月には収穫祭で餅つきです。

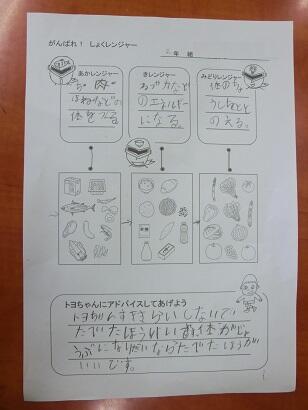

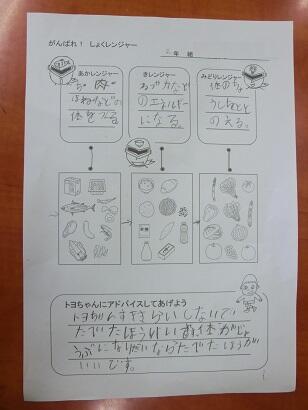

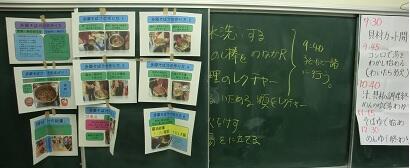

2年 食レンジャー(3大栄養素)

10月3日、2年生が、3大栄養素の学習を通して、好き嫌いをなくす学習をしました。

3大栄養素は3つの色の食レンジャーです。

血や骨になって体をつくる「赤レンジャー」(頭に魚のマークをつけています。)

エネルギーになって熱や力をつくる「黄レンジャー」(頭には茶碗に入ったご飯のマーク)

そして、体の調子を整える「緑レンジャー」(頭には小松菜のマーク)

の3レンジャーが、好き嫌いが多くて、ご飯をあまり食べない「トヨちゃん」の

体の調子を悪くしている「栄養どろぼう」をやっつける物語です。

赤・黄・緑の食レンジャーは倒せる栄養どろぼうが決まっています。

背が伸びない、骨が折れやすい、貧血で倒れやすい体にしてしまう「栄養どろぼう」に対しては

赤レンジャーが「レンジャーキック」でやっつけますが、

赤レンジャーが活躍するためには、トヨちゃんは肉や魚や豆を食べなくてはなりません。

黄レンジャーが「レンジャービーム」でやっつけるのは、

力が出ない、体がだるい、体重が増えない体にしてしまう「栄養どろぼう」です。

黄レンジャーが活躍するためには、トヨちゃんはごはんやパン、めんやいもを食べなくてはなりません。

緑レンジャーが「レンジャーパンチ」でやっつける「栄養どろぼう」は、

肌をかさかさにする、風邪をひきやすくなる、うんちが出なくなってお腹を痛くする「栄養どろぼう」です。

緑レンジャーが活躍するには野菜や果物を食べることが必要です。

子どもたちはトヨちゃんが元気になるためにアドバイスを考えます。

タンパク質・無機質、炭水化物・脂質、ビタミンのどれか1つでも欠乏すると病気になってしまいます。

赤・黄・緑の食品を食べることが重要です。

昨日の給食の食材を3つの色に分けてみると、見事にすべての色の食品が入っています。

給食は、選り好みせず、残さずに食べることが重要なことが分かりました。

子どもたちは、トヨちゃんにちゃんとアドバイスをすることができました。

2年生は、これから1週間、毎食、赤・黄・緑レンジャーに活躍してもらえる食事をとったかを記録します。

ご協力よろしくお願いいたします。

好き嫌いをなくすためにがんばれ!2年生!

3大栄養素は3つの色の食レンジャーです。

血や骨になって体をつくる「赤レンジャー」(頭に魚のマークをつけています。)

エネルギーになって熱や力をつくる「黄レンジャー」(頭には茶碗に入ったご飯のマーク)

そして、体の調子を整える「緑レンジャー」(頭には小松菜のマーク)

の3レンジャーが、好き嫌いが多くて、ご飯をあまり食べない「トヨちゃん」の

体の調子を悪くしている「栄養どろぼう」をやっつける物語です。

赤・黄・緑の食レンジャーは倒せる栄養どろぼうが決まっています。

背が伸びない、骨が折れやすい、貧血で倒れやすい体にしてしまう「栄養どろぼう」に対しては

赤レンジャーが「レンジャーキック」でやっつけますが、

赤レンジャーが活躍するためには、トヨちゃんは肉や魚や豆を食べなくてはなりません。

黄レンジャーが「レンジャービーム」でやっつけるのは、

力が出ない、体がだるい、体重が増えない体にしてしまう「栄養どろぼう」です。

黄レンジャーが活躍するためには、トヨちゃんはごはんやパン、めんやいもを食べなくてはなりません。

緑レンジャーが「レンジャーパンチ」でやっつける「栄養どろぼう」は、

肌をかさかさにする、風邪をひきやすくなる、うんちが出なくなってお腹を痛くする「栄養どろぼう」です。

緑レンジャーが活躍するには野菜や果物を食べることが必要です。

子どもたちはトヨちゃんが元気になるためにアドバイスを考えます。

タンパク質・無機質、炭水化物・脂質、ビタミンのどれか1つでも欠乏すると病気になってしまいます。

赤・黄・緑の食品を食べることが重要です。

昨日の給食の食材を3つの色に分けてみると、見事にすべての色の食品が入っています。

給食は、選り好みせず、残さずに食べることが重要なことが分かりました。

子どもたちは、トヨちゃんにちゃんとアドバイスをすることができました。

2年生は、これから1週間、毎食、赤・黄・緑レンジャーに活躍してもらえる食事をとったかを記録します。

ご協力よろしくお願いいたします。

好き嫌いをなくすためにがんばれ!2年生!

6年 多摩そばづくり

9月22日。種から麦を育て、麦を粉に挽き「多摩そば」をつくっていただく学習も、

いよいよ最後の「多摩そば」づくりとなります。

多摩市青少年課と多摩市青少年活動サポーターのご協力とご指導により、

保護者とともに多摩の伝統食「多摩そば」づくりに挑みます。

【つけ汁づくり】

少し濃いしょうゆ味の暖かいつけ汁につけて食べます。

始めに、そのつけ汁づくりをしました。

肉を炒めます。野菜も入れて炒め、水を入れて煮ます。

しょうゆなどの調味料と後から入れるナスや油揚げの具材を入れて煮ます。

【麺づくり】

「多摩そば」は塩が入らない「うどん」で小麦粉からつくります。

小麦粉にといた卵と水を入れてこねます。

足で踏んでこねます。

手・のし棒でのばします。のばしたものを打ち粉を振ってたたみます。

包丁で切って、切ったものがくっつかないようにばらします。

いよいよ麺をゆでます。太いので10分程度かかります。

ゆでた麺は水でしめて洗い、ぬめりを取ります。

【番外編 製麺機を使って】

製麺機を使って麺を作りました。生地をつくるまでは同じです。生地を切って製麺機でのばします。

生地を中央上の3個くらいの大きさに切ります。右は、それを製麺機でのばしたもの。

(左)生地を入れると(右)のばして出てきます。

(左)今度はのばした生地を手前の切るところに入れます。(中)出てきたら(右)出来上がり。

多摩そばはつけ汁で食べるので、製麺機で作ったきれいな麺より、

見た目は悪いが、でこぼこして、つけ汁がよくまぶされる手づくりの麺の方がおいしくいただけるそうです。

【おいしくいただきました】

ごちそうさまでした。

いよいよ最後の「多摩そば」づくりとなります。

多摩市青少年課と多摩市青少年活動サポーターのご協力とご指導により、

保護者とともに多摩の伝統食「多摩そば」づくりに挑みます。

【つけ汁づくり】

少し濃いしょうゆ味の暖かいつけ汁につけて食べます。

始めに、そのつけ汁づくりをしました。

肉を炒めます。野菜も入れて炒め、水を入れて煮ます。

しょうゆなどの調味料と後から入れるナスや油揚げの具材を入れて煮ます。

【麺づくり】

「多摩そば」は塩が入らない「うどん」で小麦粉からつくります。

小麦粉にといた卵と水を入れてこねます。

足で踏んでこねます。

手・のし棒でのばします。のばしたものを打ち粉を振ってたたみます。

包丁で切って、切ったものがくっつかないようにばらします。

いよいよ麺をゆでます。太いので10分程度かかります。

ゆでた麺は水でしめて洗い、ぬめりを取ります。

【番外編 製麺機を使って】

製麺機を使って麺を作りました。生地をつくるまでは同じです。生地を切って製麺機でのばします。

生地を中央上の3個くらいの大きさに切ります。右は、それを製麺機でのばしたもの。

(左)生地を入れると(右)のばして出てきます。

(左)今度はのばした生地を手前の切るところに入れます。(中)出てきたら(右)出来上がり。

多摩そばはつけ汁で食べるので、製麺機で作ったきれいな麺より、

見た目は悪いが、でこぼこして、つけ汁がよくまぶされる手づくりの麺の方がおいしくいただけるそうです。

【おいしくいただきました】

ごちそうさまでした。

麦茶づくり

9月21日、22日。多摩そばづくりのおもてなしに

学校でつくった麦で麦茶ををつくりました。

麦を焦げめがつくまで弱火で炒めます。炒った麦を煮出します。

煮出したあと麦はほんのり麦茶の香りがしますが、おいしいものとは言えません。

市販のもののように濃い色は付きませんが、とてもいい香りの麦茶になります。

学校でつくった麦で麦茶ををつくりました。

麦を焦げめがつくまで弱火で炒めます。炒った麦を煮出します。

煮出したあと麦はほんのり麦茶の香りがしますが、おいしいものとは言えません。

市販のもののように濃い色は付きませんが、とてもいい香りの麦茶になります。

連絡・手続き等

学習支援コーナー

NHK for School

子供の学び応援サイト(文部科学省)

学びの支援サイト(東京都教育委員会)

子供の読書キャンペーン~きみの一冊をさがそう~

ミライシード(アプリ版東京ベーシックドリル)

東京ベーシック・ドリル(東京都教育委員会)

ベネッセ「今日の時間割」

「リコーダーの授業」

音楽 自宅支援コンテンツ (教育芸術社)

音楽ブラボー (NHK)

「ご家庭で音楽を楽しもう!」

新しい学習支援が見つかりましたら、更新してまいります。

eラーニング「すらら」については、現在は、ご使用いただけません。ご了承ください。

カウンター

0

8

9

7

1

0

5