文字

背景

行間

活動の様子(令和6年度)

進級おめでとうございます

進級おめでとうございます

校庭の花々が元気に花を咲かせています。

現学年の修了式を行いました。学年の代表児童が修了証書と祝い賞を立派に受け取りました。

1年間を振り返っての発表もありました。漢字をたくさん覚えたこと、リコーダーが上手に演奏できるようになったこと、話の聞き方が上手になったこと、学びの跡が分かるように工夫してノートをまとめたこと、みんなのために花壇の花のお世話やトイレのスリッパ並べをしたこと、責任をもって係活動や委員会活動を頑張ったことなど、南小の児童みんなが、がんばりました。

「がんばってよかった」「自信がもてた」と、がんばったからこそ実感できた思いがありました。

明日からは、新しい学びの春への準備期間です。元気で安全に過ごしてください。

新リーダーの5年生が、次年度に向けて机や椅子の移動をしてくれました。

保護者や地域の皆さまのご理解とご協力により、606名の南っ子が、元気で今日の修了日を迎えられたことに感謝いたします。大変お世話になりました。

活動の様子

活動の様子

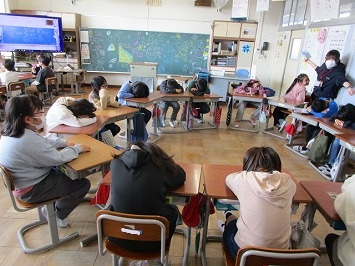

あと2日で現学年を卒業する子どもたちです。各クラスでは、学習のまとめや復習に取り組んでいました。

お楽しみ会や学年さよなら会で、名残り惜しい時間も過ごしました。

図書室では、ボランティアの皆さんが学級文庫の整理のお手伝いをしてくださいました。

3月21日(金)の給食

<今日の献立>

ごはん 牛乳 いかのてんぷら 天丼のタレ ゆずかつお和え ピリ辛みそ汁 ミニゼリー

今日は今年度最後の給食です。今年は、194回の給食がありました。みなさんはこの一年間で身長がの伸び、体重も増えて、ひとまわり、心も体もひとまわり大きくなった事と思います。食事は丈夫体とな心とを作るためにとても大切なものです。バランスのとれた食生活でこれからも健康であってほしいと願っています。

卒業式

卒業式

校庭の桜の花がほころび始めた春の佳き日、教育委員会教育委員様はじめ、多数の来賓の方々のご臨席のもと、105名が立派に南小学校を卒業しました。

担任の呼名に力強く「はい」と返事をし、卒業証書をしっかり手にしました。

6年間の努力の証が刻まれた、誇り重みのある卒業証書です。

一人一人の夢に向かって、南小での学びを自信とし、「挑戦」し続けてください。

これからも変わらぬ「やさしさ」で、多くの人々を幸せにしてほしいです。

保護者の皆様、6年の長きにわたり、教育活動にお寄せいただいたご理解とご協力に感謝申し上げます。

卒業生のこれからの輝かしい未来を心から願っています。ご卒業おめでとうございます。

3月18日(火)の給食

<今日の献立>

わかめごはん 牛乳 鶏肉のから揚げ 春雨サラダ 豆乳仕立ての野菜汁 お祝いクレープ

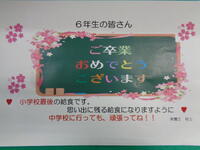

今日は、「卒業お祝い献立」です。この6年間で心も体も大きく成長した6年生。今日は小学校生活を一緒に過ごしてきた友達や先生と食べる最後の給食になります。お世話になった先生方や調理員さん達に感謝の気持ちを持って給食をいただきましょう。

3月17日(月)の給食

<今日の献立>

メロンパン 牛乳 ハンバーグトマトソースかけ カラフルカレーマリネ

ほうれん草のクリームスープ アセロラゼリー

今日は、メロンパンやデザートにアセロラゼリーがでました。6年生も今日を含め小学校で食べる給食もあと2回となりました。

今日は「カレー粉」についてです。カレー粉は、いろいろな種類のスパイスが合わさった香辛料です。食欲をそそる香りのコリアンダーやクミン、舌を刺激する辛さをもつトウガラシやマスタード、カレーの色のもととなるターメリックなど、他にも20種類のスパイスが入っています。本日のカラフルカレーマリネは、オレーブオイル、酢、砂糖、塩、カレー粉でマリネ液を作り、赤パプリカ、黄色パプリカ、玉ねぎ、きゅうり、ハムと和えました。

卒業式準備

卒業式準備

5年生と教職員が、明日の卒業式に向け会場の準備をしました。

分担場所に加え、自ら仕事を見付けて、進んで働きました。

6年生が見せてくれた姿を5年生が引き継いでいく頼もしさが表れていました。

明日は、在校生を代表して、5年生が卒業式に参列します。1~4年生は休業となります。

6年生は、小学校で仲間とともに過ごす最後の日でした。登校班では、元気に「おはようございます」と素敵なあいさつをしながら、最後の見守りをしてくれました。お陰で、登校班も上手に並んで登校できるようになりました。

クラス遊びをしたり、学年でお楽しみ会をしたりどの瞬間も名残惜しそうな一日でした。

いよいよ明日は卒業式です。いつもの笑顔で南小学校を巣立っていってください。

卒業準備委員さんからの卒業記念品の贈呈

6年生は、卒業まであと2日となりました。今日は、卒業準備委員さんから、卒業記念品の贈呈がありました。

卒業記念品として、ノート、文房具セット、図書カードが送られました。

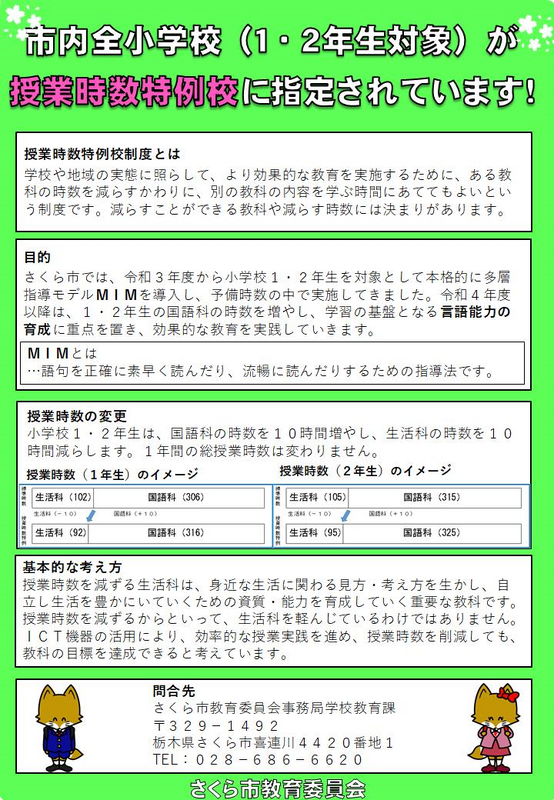

「さくら市教育委員会からのお知らせ」です。

図書室から(多読賞・卒業生へ)

図書室から(多読賞・卒業生へ)

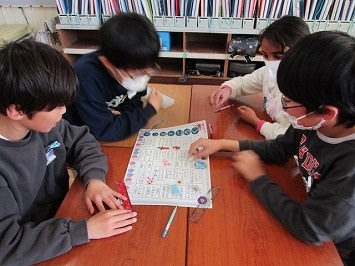

図書室の本をたくさん読んだ子に多読賞の表彰をしました。2学期・年間の各学年上位3名までの児童には「たくさん読んだで賞」「年間多読賞」、4・5位の児童には「ベストマッチ賞」が贈られました。

最多児童は10月から2月までに177冊、年間最多の子は320冊を読みました。

近年、読書離れなどといると言われていますが、南っ子は昨年度よりも読書量が増えています。本が身近にな友達になっています。

12月の読書週間から始まった友達同士の読み聞かせや手作り絵本など読書の幅も広がってきました。

6年生には、6年間に読んだ本の一覧表を読書の記録にまとめ、一人一人にメッセージつきでプレゼントされます。本の表紙をすてきなバッグにした、心のこもったプレゼントです。図書室にたくさん通い、多くの本にふれあった子どもたちでした。

卒業式予行練習 同窓会入会式

3月19日(水)の卒業式に向けて予行練習を行いました。卒業生の入場から卒業証書授与、来賓お祝いの言葉、別れの言葉、退場まで、当日の式同様に行いました。

6年生の凜とした姿、在校生代表の5年生の一生懸命な姿は、卒業式への気持ちの表れです。卒業まであと4日となりました。

同窓会長のご臨席をいただき、同窓会入会式も行いました。お祝いに卒業書ホルダーとコサージュをいただきました。これまで2765名の同窓生が市内、県内外で活躍されています。

6年生もこうした先輩方の大きな輪の中に加わり、先輩方に続いていくことになります。先輩の皆さま、よろしくお願いいたします。

3月13日(木)の給食

<今日の献立>

みそラーメン(中華麺・ラーメンスープ)牛乳 揚げシューマイ ワカメともやしのナムル ガトーショコラ

寒い日にぴったりの味噌ラーメンですが、今日は暖かい日でした。

日本で一番最初にラーメンを食べたのは、「徳川光圀」、水戸の黄門さまと言われてきましたが、最近になってそれ以前、室町時代のお坊さんの日記から、ラーメンを食べたと思われる記録が発見されたそうです。

3月11日(火)の給食

<今日の献立>

ごはん ふりかけ 牛乳 アジねぎしお焼き ひじきとツナのいろどりナムル どさんこ汁

今日は、「どさんこ汁」がでました。「どさんこ」とは、もともと北海道の馬の品種の名前でしたが、現在では「北海道人」や「北海道で生まれたもの」という意味を含み、郷土愛にあふれた呼び名として知られています。

3月10日(月)の給食

<今日の献立>

黒コッペパン 牛乳 タコメンチ ソース ごぼうサラダ 餃子スープ

今日は「タコメンチ」がでました。たこは世界中に分布する生物ですが、日本近海には30種類以上が生息しているそうです。特に兵庫県の明石市あたりは、たこの産地で有名で、兵庫や隣接する大阪では、たこを使った「たこ焼き」の食文化が発達したと言われています。世界中で捕れるたこですが、ヨーロッパではイタリアとスペイン以外の国では、ほとんど食用されておらず、世界中で最もたこを食べているのは日本人だと言われています。

清掃強調週間

清掃強調週間

今月の生活目標は、「身のまわりの整理整頓をしよう」です。

学年末を迎え、校舎の隅々まできれいに掃いたり拭いたりしています。

清掃の時間いっぱい、一生懸命働いています。

机や椅子の埃やゴミも丁寧にとりました。

机や大きな物は廊下に出して清掃しました。

ワックスがけは、お掃除ボランティアさん方や先生たちがかけてくれました。

ピカピカになって、より気持ちのよい生活ができそうです。

あいさつ巡回活動(最終回)

あいさつ巡回活動(最終回)

青少年センター、市教育委員会、民生委員の方々に早朝よりおいでいただき、 今年度最終となるあいさつ活動が行われました。

「あいさつは、先に、笑顔で、元気よく!」南小のあいさつの合い言葉です。

元気な声、すてきな会釈、目を見て心を込めてのあいさつ、など、それぞれの個性に合ったあいさつ、場に応じたあいさつ、友達同士であいさつ、地域の方にあいさつをする子を目指してきました。

地域の方に見守られながら、もっともっと「すてきなあいさつ」「心のこもったあいさつ」「笑顔であいさつ」をする子どもたちが増えることを楽しみにしています。

活動の様子

活動の様子

今月の学習のめあては「1年間の学習のまとめをしよう」です。それぞれのクラスで最終単元の学習をしたりこれまでの復習をしたりしています。

1年生:道徳「もうすぐ2年生」書写「1年のまとめをしよう」

2年生:音楽:合奏「チャチャ マンボ」国語作文「2年生でできるようになったこと」

3年生:体育「ポートボール」 図工「マグネットマジック」

4年生:国語「スワンレイクのほとりで」音楽 合奏「ラ クンパシータグループ」

5年生:外国語「さくら市を紹介しよう」国語「漢字の広場習った漢字を使って文章を書こう」

6年生:学級活動「感謝の気持ちを表そう」体育「サッカー」

14時26分には、東日本大震災で犠牲となられた方々に黙とうをし、祈りを捧げました。

みんなのために

みんなのために

6年生の奉仕活動(第二日目)です。土埃りで汚れている体育館通路を水雑巾できれいに拭いてくれました。

水道についた水垢や隅々の汚れを心と力を込めて、ピカピカにしてくれました。

トイレ掃除も気合いを入れて、とってもきれいに磨き上げてくれました。

冷たい水仕事にもかかわらず、一生懸命きれいにしてくれました。

多目的ホールや図書室も大きな物をよけて、掃き掃除と拭き掃除をし、ワックスがけに備えました。

6年生の南小学校を大切にしている気持ちが、その働きぶりからもうかがえました。ありがとうございました。

もうすぐ春

もうすぐ春

先週は雪化粧をした南小学校の校庭にも、少しずつ春の訪れを感じるようになりました。

カワズザクラは、つぼみに色がつき始めました。サンシュウは、黄色の花を咲かせています。

花壇のチューリップは短い茎にピンクの花を咲かせる準備です。

スイセンはかわいらしい花を咲かせました。

コブシのつぼみも膨らんできました。花の蜜を吸いに小鳥もやってきました。静かに訪れる春を感じます。

3月7日(金)の給食

<今日の献立>

セルフビビンバ(ごはん・焼肉・ナムル)わかめスープ

今日は「ビビンバ」についてです。ビビンバとは、韓国の混ぜごはんのことです。本来の発音とは異なりますが、「ビビン」が「混ぜる」、「バ」が「ごはん」という意味になります。元々は余ったごはんにナムルやコチュジャン、ごま油などを混ぜて食べていたようですが、現在では一つの料理として定着しています。

3月6日(木)の給食

<今日の献立>

ミルクパン 牛乳 カレーロール 切り干し大根の中華サラダ ちゃんぽんうどん

今日は、「ちゃんぽん」についてです。ちゃんぽんとは、豚肉やいか、野菜を具とした麺料理です。長崎のちゃんぽんが有名でが、いろいろなものを混ぜることを「ちゃんぽん」と言います。この料理も「混ぜる」「ごちゃまぜる」ということが語源ではないかと言われています。今日のちゃんぽんは、豚肉、いか、ナルト、にんじん、もやし、はくさい、たけのこ、ねぎなどたくさんの具材が入って、栄養満点です。

3月6日(水)の給食

<今日の献立>

ごはん 牛乳 いわしの胡麻味噌煮 ツナのり酢和え にらとかんぴょうのかきたま汁

今日はいわしの胡麻味噌煮が出ました。いわしには、血液をサラサラにし、血液が固まるのを防いでくれるEPAとDHAという不飽和脂肪酸が豊富に含まれています。 また、いわしはカルシウムが多く、カルシウムの吸収をよくするビタミンDも多く含まれています。

みんなのために

みんなのために

新しい学年への希望を抱きながら、みんなのために行動している立派な姿が見られます。

毎日毎日、どの学年の花壇にもお水をあげている子、どんぐりプロジェクトの苗木のお世話をしている子もいます。

6年生は、卒業前の奉仕活動で、校舎内外の整備をしました。(第一日目)

体育倉庫から用具を出し、箒できれいに掃き掃除をしました。

グランドに砂を入れて、しっかり叩き締めながら校庭整備をしました。

昇降口の傘立てや階段清掃は、隅々まで掃いたり拭いたりしました。お陰様でとってもきれいになりました。

My dream and my future

My dream and my future

6年生が英語の授業で将来の夢やなりたい職業などを英語で発表しました。

看護師、養護教諭、助産師、パイロット、自衛隊員、サッカー選手、野球選手、バスケットボール選手などなど

発表の前には「ジェスチャーはこれでいいかかな」「この言い方で大丈夫かな」など友達と最終確認もしました。

スライドを資料とし、素敵な表情とジェスチャーで、自分の思いを表現することができました。

少々緊張はしましたが、とても素敵な発表でした。聞き手も心の中で一生懸命応援しながら聞いていました。

一人一人の発表に、みんなが大きな拍手で労いました。担任からも褒めていただきました。

「さくら市教育委員会からのお知らせ」です。

雪化粧

雪化粧

積雪が心配されましたが、ご家庭のご協力のもと、子どもたちは安全に登下校することができました。

啓蟄を迎えた今日ですが、春までもう少し待つ時間があるようです。

子どもたちは、今週から新登校班での登校です。ボランティアさんに見守られて、安全に気をつけて登校しています。

新班長さんのがんばりを、6年生が後ろから応援してくれています。

6年生を送る会

6年生を送る会

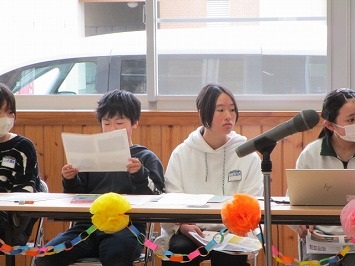

卒業式まであと、11日となりました。1年生から5年生までの在校生が、これまでお世話になった6年生に感謝とお祝いの気持ちを届けました。

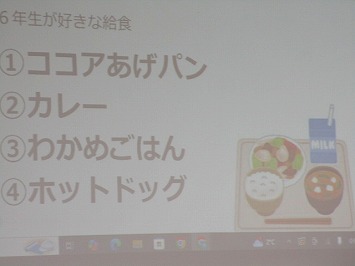

6年生にアンケートをとったクイズは盛り上がりました。

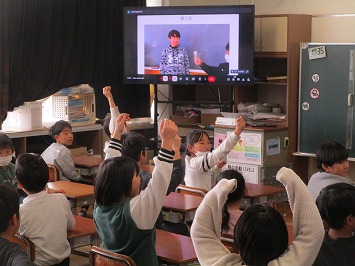

教室の在校生も楽しんでいました。

各学年からはメッセージ動画、南っ子班からは一人一人にメッセージカードのプレゼントがありました。

6年生からは素敵な合奏「LOVE」と合唱「最後のチャイム」の演奏とカレンダーのプレゼントがありました。

教室に戻った6年生は、下級生からプレゼントされたメッセージカードを愛おしそうに読み合っていました。

卒業まであと12日です。南っ子として元気に楽しく過ごしていきましょう。

5年生の企画・準備・運営も立派でした。来年度のリーダーとしての頼もしさを感じました。

活動の様子

活動の様子

6年生が卒業式の練習を開始しました。卒業証書の受け方、返事や礼のタイミングなど、一つ一つが練習です。

担任の説明をよく聞き、自分のものとし、皆が真剣に取り組んでいました。

下校時は、雪の中の下校となりました。周りをよく見ながら、気をつけて下校しました。

明日の朝は気温が下がり滑りやすくなるところもあるかもしれないので、さらに気をつけて登校するよう話しました。

活動の様子

活動の様子

元気いっぱい、きらきら目を輝かせて、学校生活を送っています。

1年生:タンブリンやトライアングル、鍵盤ハーモニカの楽器と歌声を合わせて演奏しました。縄跳びもリズミカルで、長く跳べるようになりました。

2年生:リズムに合わせて鍵盤ハーモニカの演奏を楽しんでいました。「スーホの白い馬」の意見を出し合いながら、お話のあらましをつかんでいました。

3年生:「たか島のぼうけん」の物語をPCで作成しました。タイピングも早くできるようになりました。

刷った版画を生かして色や形を付け、作品を仕上げました。教え合いながら、仲よく楽しく製作していました。

4年生:立方体と直方体の特徴を調べたり、展開図から形を作ったりしていました。

5年生:電磁石に電流を流したときの様子を調べていました。英語を使ってさくら市を紹介することにチャレンジしていました。

6年生:在校生に向けてメッセージ動画を作っていました。昨年の卒業式の様子を視聴し、卒業式に臨む心構えを高めていました。

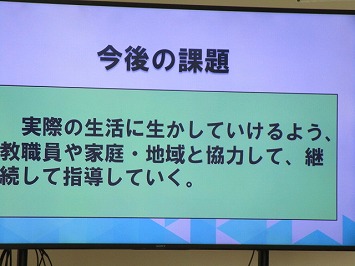

第3回学校運営協議会

第3回学校運営協議会

第3回学校運営協議会を開催しました。日々の教育活動の様子と学校評価から今年の課題と次年度に向けての改善策をの結果をお伝えしました。

委員さん方からもたくさんのご意見をいただきました。子どもたちのよいところもたくさん褒めていただきました。

1年間、子どもたちの教育活動を応援していただき大変ありがとうございました。

2月26日(水)の給食

<今日の献立>

ごはん 牛乳 白身魚のてんぷら 醤油 ひじきと大豆の煮物 せんべい汁

今日は、「せんべい汁」がでました。小麦粉と塩で作ったせんべい汁用の

「南部せんべい」を「パリンパリン」と割入れて煮込む青森県の郷土料理です。

このせんべいは煮込んでもとけにくく、もちもちとした食感が特徴です

施設工事のようす

体育館の空調設備工事が予定通り進んでいます。体育館周辺の足場も取り外されました。

3月3日からは体育館を活用することができます。

校舎東側に学童を新設するにあたり、南の森の一部の樹木が伐採されました。

本格的な工事は次年度になってからですが、少しずつ準備が始まっています。

活動の様子

活動の様子

寒さが和らぎ、花壇の花々もお日様の光を浴びてすくすく大きくなっています。

子どもたちは、元気に外で体を動かしています。竹馬や一輪車が上手に乗れる子もいます。

クラスを超えて、学年の友達と汗だくになりながらドッジボールを楽しんでいます。

みんなのために竹馬の整頓をしている子もいました。チャイムがなると走って教室に向かうのも南っ子のすばらしいところです。

2月25日(火)の給食

<今日の献立>

ごはん 牛乳 おろしハンバーグ ポテトサラダ 豆腐とワカメの味噌汁 2色ゼリー

今日の給食は、6年生の家庭科の授業で、栄養バランスを考えながら、給食の献立をたてようというめあてで作成してくれた献立です。アピールポイントは、全般にヘルシーな和風の献立し、栄養バランス良く立てたことです。ハンバーグの献立には、何のおかずがあうのか、考えるのが難しかったそうです。考えてくれてありがとうございました。

2月21日(金)の給食

<今日の献立>

ごはん ふりかけ 牛乳 焼き魚(ホッケ)茎わかめの五目きんぴら 豆乳仕立てのやさい汁

今日は、「おはなしランチメニューの日」です。本のお話の中から出てくるメニューを給食のメニーとして再現しています。今月は「のろいのやきざかな」という本から、焼き魚を給食に取り入れました。

2月20日(木)の給食

<今日の献立>

米粉パン 牛乳 春巻き フルーツゼリー 白ごまたんたんうどん

今日の白ごまたんたんうどんは、給食初登場のメニューです。さくら市の姉さん工房の味噌をした汁に練りごま、

すりごまを入れました。濃厚なごまの風味が食欲をそそりました。

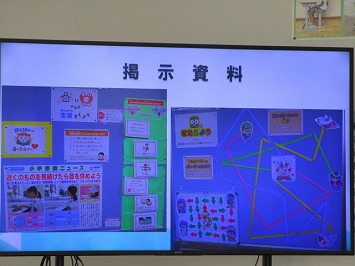

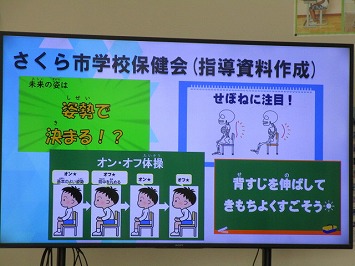

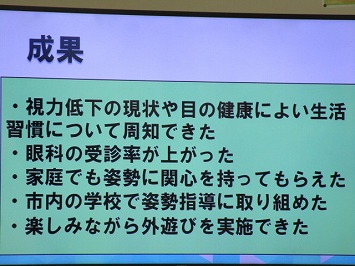

学校保健委員会

学校保健委員会

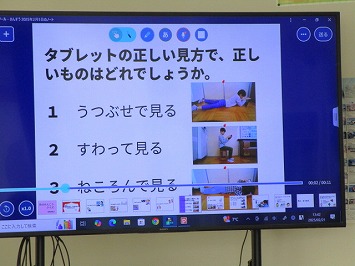

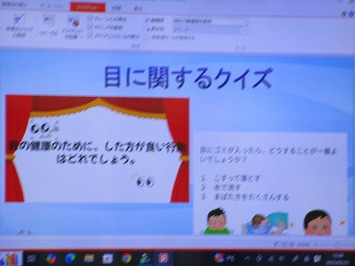

学校保健の課題「目の健康」について研究協議を行いました。児童保健委員会から、目の愛護デイについてのお知らせや目に関するクイズを通して、目を大切にする啓発を行った実践報告をしました。

養護教諭からは定期健康診断の結果と目の健康に関する取組について、本校の実態を説明しました。

学校医さんからは「近距離でのタブレット使用について」「子どもの眼精疲労について」「目によい食生活や制圧習慣について」の助言をいただきました。

参加していただいた保護者の方々は、保健委員の活動を称賛したり、子どもたちの生活の様子について意見交換したりしました。また、目によい食べ物や調理法についても栄養士と熱心に話し合っていました。

今後も「目の健康」について、子ども、家庭、地域とともに考えていきたです。

教職員の勉強会

教職員の勉強会

「自分の考えを広げ、深める『対話的な学び』の実現を目指して~表現力からコミュニケーション力へとつなぐ授業改善・学習指導法の工夫~」が今年度の研究テーマです。

自分の考えを分かりやすく伝え、友達の考えと自分の考えを比べながら聞いたり質問したりすることで、考えを広げ深めることができる授業を実践してきました。

教職員が互いの授業を見合ったり、議論しあったりしながら学習指導法を工夫し、子どもが「分かった」と学びの成長が実感できる授業を研究してきました。

今年度の研究の成果を振り返り、次年度の研究テーマにつなげる話し合いをしました。教職員も学び続けています。

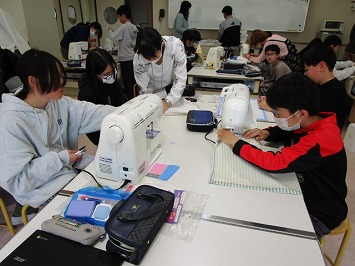

5年生 ミシンに挑戦

5年生 ミシンに挑戦

5年生がランチョンマットの製作で、ミシンに挑戦しました。

三つ折り、しつけ、アイロンかけ、まち針でとめて、ミシンで縫う工程にチャレンジしました。針に糸を通すことや玉留め、玉結びも必要です。

初めてミシンを使って縫うことを体験した子も多く、ボランティアさんたちに丁寧で温かい支援をいただきました。

ボランテァイさんの支援のお陰で、こどもたちはミシンの操作のコツを得て、オリジナルランチョンマットが上手に仕上がり、大満足でした。

クラブ活動最終回

クラブ活動最終回

2月6日に最後のクラブ活動を行いました。1年間のふり返りをしたり、まとめの発表をしたりして最終回のクラブ活動を楽しみました。

スポーツクラブ

工作クラブ

ゲームクラブ

絵画・イラストクラブ

音楽クラブ

パソコンクラブ

手芸クラブ

ダンスクラブ

将棋・オセロゲーム

2月18日(火)お弁当の日

今日は、今年度最後のお弁当の日でした。お弁当の日は、グループで食べるようになっていますが、感染症等も考慮して、各クラスごとに、横並びで食べたり、グループで食べたりしました。

手作りのお弁当を食べながらの会話は、楽しい食事の時間です。

新登校班編成

新登校班編成

新年度からの登校班編制会議を実施しました。各地区で編成された新登校班の顔合わせと集合時刻の確認などを行いました。

3月3日からは、現在の班長さんが後方について新登校班が上手に歩けるように見守ってくれます。

交通ルールを守り、安全に登校できるよう、ご家庭での見守りと声掛けをお願いいたします。

保健委員会 安全点検

保健委員会 安全点検

校内外の施設設備を「子どもの視点」で点検しました。教職員の定期的・日常的な点検に加え、保健委員会の子どもたちの「視点」「目線」で点検しました。点検で気付いたことを保健室前に掲示し、校内放送でも呼びかけました。

普段なに何気なく生活している場所にも、けがや事故になる可能性のあるところがあること、けがをしないように工夫されているところにも気が付きました。

「危険なところがあるが手当がされていること」「安全に気をつけて生活すること」「気がついたら先生に言うこと」など、安全に生活するために必要なことをみんなに伝えていました。

子どもたちの生活する高さ、視点で細部まで点検できました。点検の後はすぐに修繕し、安全に学校生活が送れるようにしました。

2月14日(金)の給食

<今日の献立>

セルフオムライス(チキンライス・オムレツ用たまご焼き・トマトケチャップ)

牛乳 ハムマリネサラダ ブラウンシチュー

今日は、オムレツ用玉子焼きをチキンライスの上にのせ、ケチャップをかけて食べる、セルフオムライスがでました。自分でケチャップを使って絵や文字を書いて、楽しく給食をたべました。

2月13日(木)の給食

<今日の献立>

はちみつパン 牛乳 魚のバーベキューソースかけ ぱりぱりサラダ ABCスープ

今日の給食には白身魚のたらがでました。たらは消化がよいのが特徴です。

今日は、焼いたタラに手作りのバーベキューソースをかけました。

2月12日(水)の給食

<今日の献立> 6年3組作成献立

ごはん 牛乳 から揚げ 春雨サラダ かき卵汁 はちみつレモンゼリー

今日の給食は、6年3組さんが家庭科の授業で、栄養バランスを考えながら、給食の献立をたてようというめあてで作成してくれた献立です。アピールポイントは、献立全体を中華で固め、彩りと栄養バランスを考え、5大栄養素すべてに食品を入れたことだそうです。バランスの良い献立を立ててくれてありがとうございました。

ステップアップタイム

ステップアップタイム

2月の学習のめあては「進んで質問し、分かるまで勉強しよう」です。学年末となり、これまで学習してきた内容の復習や市の学力調査の結果を振り返って、自分の力の強みと課題を確認しています。

「ステップアップタイム」では、学力調査の問題を解き直し、みんなで正しい答えを導いていました。繰り返し学習すること、分かるまで問いと向かい合うことも大切です。

少しでも「分かった」という手応えがあり、苦手なことを減らして自信につなげてほしいです。

南っ子班で遊ぼう

南っ子班で遊ぼう

昼休みに1年生から6年生までの縦割り班「南っ子班」で遊びました。今日は「南っ子班で遊ぼう」の最終回です。

1班から10班は教室で、「絵しりとりゲーム」「伝言ゲーム」「いすとりゲーム」「宝探し」などで楽しみました。

11班から21班は、校庭で「鬼ごっこ」「だるまさんの一日」「ドッジボール」「ヘビオニ」などで楽しみました。

高学年のお兄さんやお姉さんにたっぷり甘える低学年の子どもたちでした。やさしいお兄さんとお姉さんと過ごせるのも、あと24日となりました。

「さくら市教育委員会からのお知らせ」です。

ダンスクラブ発表会(昼休み)

昼休みに、ダンスクラブが1年間クラブの時間に練習してきた成果を発表しました。給食の時間に全校児童に呼びかけました。

多目的ホールに入りきれないほどの児童が集まりました。

1年間の活動の成果をたくさんの児童の前で発表し、みんな達成感にあふれた表情でした。

2月7日(金)の給食

<今日の献立>

ごはん 牛乳 ポークカレー ビーンズサラダ 元気ヨーグルト

今日は「ヨーグルト」がでました。ヨーグルトは、乳に乳酸菌や酵母を混ぜ、発酵させて作る発酵食品です。気温の高い地方では、生乳のままだと腐りやすい状態ですが、乳酸菌で発酵させると、保存性がよくなります。ヨーグルトの表面に浮いてくる上澄みの液体は、乳清、ホエーといって、乳酸菌の発酵がすすんだり、振動をうけたりすることで分離されたものです。この乳清には、水溶性のビタミン類やたんぱく質、ミネラルが豊富に含まれています。

2月6日(木)の給食

<今日の献立>

セルフホットドッグ(コッペパン・ソーセージ・ケチャップ) 牛乳

ブロッコリーサラダ パンプキンシチュー 青りんごゼリー

今日の給食は、6年1組の家庭科の授業で、栄養バランスを考えながら、給食の献立をたてようというめあてで作成してくれた献立です。アピールポイントは、栄養バランスはもちろん、旬の食材を使って、彩り豊かになるように立案したことだそうです。かぼちゃスープの黄色、ブロッコリーサラダの緑と彩りがきれいで食欲がそそられますよね。た。

授業参観・学年懇談会・PTA役員選出

授業参観・学年懇談会・PTA役員選出

学年末授業参観・学年懇談会を行いました。子どもたちの一年間の成長の様子を見ていただけたと思います。子どもたちも成長した姿をお家の方に見ていただきたく、精一杯がんばっていました。

1年生:算数「ビルをつくろう」

2年生:国語「すてきなところをつたえよう」

3年生:国語「漢字の音と訓を使い文を作ろう」

4年生:学級活動「高学年に向けて」

5年生:総合「地球の未来について考え、まとめたことを発表しよう」

支援学級:自立活動「カウントダウンカレンダーをつくろう」

6年生:学級活動:「ネット時代の歩き方講習会」

PTA新役員選出:会員の皆様のご理解とご協力の下、新役員が決まりました。よろしくお願いします。

図書室から

図書室から

授業が終わるとすぐに図書室に駆け込み、お気に入りの本を探していました。

図書室の本に触れて、ゆっくりした時を過ごしています。

本をたくさん読んだ子には、しおりがプレゼントされます。大きな鬼も気になります....。

伝承遊び・伝承つるし飾り、郷土料理

伝承遊び・伝承つるし飾り、郷土料理

古くから受け継がれている伝承遊びや伝承つるし飾りづくりを子どもたちが体験しました。生活科では、1年生が竹とんぼと羽子板で遊びました。

手芸クラブでは、つるし飾りを完成させました。8日からの市内雛巡りに出品させていただきます。

職員室前に飾っていますので、授業参観にお越しの際に、ぜひ、ご覧ください。

給食では、立春をむかえ栃木の郷土料理「しもつかれ」を味わいました。栄養士さん、調理員さんたちが、大根や人参を「鬼おろし」ですりおろした手間暇かけた献立です。

この時期ならではの伝統行事です。大切に受け継ぎ、引き継いでいきたいと思います。

2月5日(水)の給食

<今日の献立> 初午献立

ごはん 牛乳 チキンのミンチカツ ソース しもつかれ あおさとなめこの味噌汁

今日は栃木県の代郷土料理「しもつかれ」がでました。江戸時代の初期頃から、2月最初の初午の日に作り、稲荷神社にお供えをし、家内安全や火の用心をお願いしていたそうです。

節分の豆やお正月の残りの塩鮭の頭、酒かす、鬼おろしですった大根、人参などがおもな材料で栄養満点の料理です。給食では、鮭の頭ではなく鮭の身を使っているので、とっても食べやすいく、児童からは、「美味しかったです」との声をたくさんいただきました。

朝から調理員さんが、30kの大根と7kの人参を鬼おろしを使って、ゴリゴリと人力でおろしてくれました。

こちらが「鬼おろし」です ↓

2月3日(火)の給食

<今日の献立> 節分献立

ごはん 牛乳 いわしのごま味噌煮 千草和え のっぺい汁 福豆

今日は、節分についてです。日曜日の2月2日は「節分」でした。「節分」とは、季節と季節の変わり目に行う伝統行事です。そのため、もともとは年4回ありました。江戸時代以降は立春の前日とされており、実は固定ではありません。今年は2月3日が立春なので、2月2日が節分となりました。豆には「魔除けの力」があるとされ、節分の豆には、無病息災を願う先人たちの想いが込められています。今日は、2日遅れですが、節分献立となっています。

活動の様子

活動の様子

1年生:生活科 羽子板で羽根つきをして遊びました。羽が板に当たるうれしそうでした。

2年生:道徳「がんばる力」をテーマに話し合いをしました。図工「紙版画」刷り上がりが楽しみな様子でした。

3年生:担任とリコーダーの練習をしました。4年生:ドッジボールは毎日の楽しみです。

5年生:家庭科「ランチョンマット」製作で仮縫いを始めました。アイロンも慎重に丁寧にかけました。

5年生:算数「筋道を立てて考える」方法で、問題を解きました。昼休みには委員会活動にも積極的に取り組みましたた。

校庭では、竹馬にのって悠々と歩いている姿がありました。花壇では草取りの仲間が日に日に増えています。みんなのために働いている姿は美しいです。

登校班長会議

登校班長会議

今年度最後の登校班長会議を行いました。集合時刻を守っているか。あいさつが元気にできているか。一列で歩けているか。などを振り返りました。

今年は6回の班長会議をもちました。定期的に班の様子を確認することで、より安全な登校ができました。

間もなく、地区ごとに新登校班編成が決定します。新年度を迎える準備が始まっています。

2月3日(月)の給食

<今日の献立>>

きなこ揚げパン 牛乳 スペイン風オムレツ ツナキャベツサラダ ミネストローネ

2月に入りました。今週は大豆製品をたくさん使った大豆weakになっています。大豆は畑の肉と言われるように、たんぱく質が豊富なので、成長期の皆さんには毎日摂取してほしいい食品です。大豆weak初日の今日は、きなこ揚げパンです。きなこは、大豆を焙煎して粉末にしたもので、加熱することにより大豆特有の臭みが抜け、こおばしい香りになります。 パウダー状のきなこは、消化吸収がよく、大豆の栄養成分をそのままとることができます。

また、今月のマナーアップのめあては、「ごちそうさまの時間に合わせて食べよう」です。

2月分学校給食献立予定表・2月分給食だより

授業の様子

授業の様子

1年生:国語「ものの名まえ」で、お店さんとお客さんになって「おみせやさんごっこ」です。 算数では、身の周りにある物で100より「おおきいかず」を数えました。

2年生: 算数「長いものの長さの単位」で身の周りのもの長さを測りました。図工では、「紙版画」を刷りました。

3年生:外国語活動「What's this?」では漢字をヒントに生き物の名前を学びました。道徳では「家族愛」について考えました。

4年生:体育「タグラグビー」で、チームの力を合わせてボールを追いかけました。

5年生:音楽で「キリマンジャロ」の合奏をしました。家庭科では「ランチョンマット」の製作が始まりました。

6年生:音楽ではリコーダーで♯ファの音の出し方を学びました。図工「未来のわたし」では、紙粘土を使って未来の自分の姿を表現しました。

授業の様子

授業の様子

1年生:国語「おみせやさんごっこ」の準備です。昔話「わらしべ長者」の面白かったところを伝え合いました。

2年生:音楽「汽車は走る」を鍵盤ハーモニカで練習しました。算数「長いものの長さの単位」で「m」と「cm」を使って長さを表しました。

3年生:図工で版画の印刷をしました。音楽ではお気に入りの音を見付け、音の重なりや響きを楽しみました。

4年生:理科「空気のあたたまり方」で教室の上部と下部の温度を調べました。音楽「ラ クンパルシータ」で鍵盤ハーモニカのパートを練習しました。

5年生:外国語「What do you like?」英語で質問を聞き取ったり、答えたりしていました。学級活動では、「一分間スピーチ」のテーマについて意見を出し合っていました。

6年生:書写「感謝」を心を込めて仕上げました。道徳「負けないで」の題材を通し生命の尊さについて考えました。

1月30日(木 )の給食

<今日の献立>

黒コッペパン 牛乳 揚げぎょうざ かんぴょうサラダ 氏家煮込みうどん

今日は、「おはなしランチメニューの日」です。本のお話の中から出てくるメニューを給食のメニーとして再現しています。 今月は「ぎょうざがいなくなりさがしています」という本から、ぎょうざを給食に取り入れました。

みなさんに人気のギョーザは、小麦粉で作った薄い皮に肉や野菜で作ったあんを包んだものです。 焼きギョーザ、蒸しギョーザ、水ギョーザなど、調理方法によっていろいろな食感に変えることができます。 給食では、冷めてもおいしく食べることができるように、揚げぎょうざにしました。

中学校に向けて

中学校に向けて

6年生が、氏家中学校のスクールカウンセラーさんと中学校生活に向けた心の準備について学習しました。

小学校と中学校の違いはどんなことなのか、友達と話し合いました。「算数」が「数学」に変わること、登校班では登校しないこと....。今の子どもたちには、想像できないことがたくさんあります。

スクールカウンセラーさんから、アンケート調査をもとに中学校生活においてのポイントを教えていただきました。

「お互い違っていいと認め合う関係」をつくっていくこと、心が疲れたときには、誰かに相談すること、相談された人は周りの大人に伝えてほしいことなどを教えていただきました。

中学校への期待と不安を抱いている子どもたちですが、少し、安心した様子も見られました。

授業の様子

授業の様子

1年生国語「ものの名まえ」で、「お店屋さんごっこ」をするために、「花」「動物」「パン」などものの名前を知ったり分け方を考えたりしていました。

1年生の道徳「ぼくにもあるかな」のお話を通して、自分のよいところをのばすためにできることを考えました。

2年生の音楽では「汽車は走る」を木琴と鍵盤ハーモニカで、音の重なりを聞き合いながら演奏していました。

生活科では、校庭の草や木々の芽や虫を探しながら、冬の自然の様子を観察しました。

3年生の体育「ハンドベースボール」は試合形式で行いました。攻守ともに、いつもに増して楽しそうでした。

算数「場面を式であらわそう」では、□を使って考えた式を、友達と確かめ合っていました。

4年生の図工「カードで伝える気持ち」では、飛び出す仕組みを基に、授業参観の案内をカードしていました。

総合的な学習の時間では「福祉」について学んだことを、PCのシートに文章を打ち込んだり写真を取り入れたりしてまとめていました。

1月28日(火)の給食

<今日の献立>

わかめごはん 牛乳 厚焼玉子 五目きんぴら 大根と豆腐の味噌汁 いちご(とちあいか)

今日はJAしおのやさんから無償でいたただいた「とちあいか」が提供されました。 とちあいかは、2018年に栃木で開発された比較的新しい品種のいちごで、特徴は丸みがあって、光沢のある赤み皮で、酸味が少なく、甘みが強いいちごです。包丁で切ると切り口がハート型をしています。 名前の意味は「栃木に愛されるされる果実」から来ています。

今日は調理員さんが冷たい水で1350個のいちごを丁寧に洗ってくれました。 いちごの生産者の方々、いちごを洗ってくれた調理員さん達に感謝しながら甘いいちごをいただきました。 ありがとうございました。

活動の様子

活動の様子

昼休みの様子です。花壇の草取りをしています。自主的にみんなのために働く子どもたちが増えています。

長縄では、学年やクラスの枠を超えて、仲よく元気一杯に跳んでいました。

短縄の練習では、ジャンピングボードが大人気です。順番が来るのが待ち遠しいです。

「どうやったら うまくとべるかな」上手く跳べるコツを考えているのも、また、楽しそうです。

避難訓練(不審者対応)

避難訓練(不審者対応)

さくら警察署のご協力をいただき、不審者に対する避難訓練を行いました。

まず、学校に不審者が侵入してきたときを想定して、子ども自らが身を守ること、教職員の不審者対応を目的に避難訓練をしました。

次に、登下校中の不審者対応「イカのおすし」について、6年生が代表で訓練しました。不審者に声をかけられて、6年生は「助けてください。」と近くの人に助けを求めたり、防犯ブザーで知らせたりすることができました。

「声をかけられたときに、どのように対応すればいいのか、困りました。」「練習とわかっていても声がでなかった。」と感想を述べていた6年生でした。

訓練ではありましたが、子どもたちも、教職員も緊張しながら訓練することで、不審者から身を守る意識を高めることができました。教室で見ている子どもたちも真剣に学んでいました。

登下校中、出かけた先で、公園で遊んでいるときなど、「もし...」を想定して、常々、身を守る方法を話し合ったり、練習したりすることで危機意識を高めていきます。

1月24日(月)の給食

<今日の献立>

ごはん のり 牛乳 焼き魚(さけ)キャベツの塩昆布和え すいとん汁 給食週間

本日、1月24日から1月30日の1週間は、全国学校給食週間です。学校給食は、当時貧しい子どもたちのために、山形県の私立忠愛小学校で始まりました。明治22年、最初の給食は、おにぎりと焼き魚、漬物だったそうです。現在では単なる栄養補給のみならず、子どもたちへの食育の一環として、全国の小中学校で実施されています。今日の給食は、当時の給食を再現した献立です。

廊下には給食の歴史がわかる給食の年表が掲示しています。

めざせ よみ名人

めざせ よみ名人

文章が流暢に読めるようになることを目指して、多層指導モデルMIMに取り組んでいます。今回は「拗音・拗長音」の言葉の習熟です。

1年生は「拗音・拗長音」のある言葉の言葉集めと読みでした。集めた言葉から、その意味を知り、言葉が増えていきました。

2年生は早口言葉を流暢に読めるよう練習していました。「拗・拗長音」の言葉を集め、動作化して確かめていました。

言葉の時間を使って、楽しみながら語彙力が増えてくように支援しています。

~よみぐすり☆本の処方箋~

~よみぐすり☆本の処方箋~

薬袋の中には、図書委員が選んだ本が1冊ずつ本が入っています。自分の症状にあった袋を選んで借ります。

薬袋は、低・中・高に分かれているので、学年にあった袋を選びます。中にどんな本が入っているかは借りてからのお楽しみです。

自分では選ばないジャンルの本に出会うかもしれません。わくわく感も味わいながら、薬の効き目(本の出会い)が楽しみです。

入学説明会

入学説明会

令和7年度1年生の保護者に向けた入学説明会を実施しました。現在のところ83名の児童が入学予定です。

担当から、入学までの諸準備、学校生活、教育活動について説明がありました。

PTA会長からPTA活動の説明があり、執行部を中心に役員の選出をしました。率先して役員に立候補していただきました。

地区委員さんのご協力のもと、登校班、下校班の編制もできました。

新入学児のみなさん、南小学校での生活を楽しみにしていてください。南小の先生たちもお兄さんお姉さんもみなさんの入学を楽しみに待っています。

なわとびでマッスルタイム

なわとびでマッスルタイム

寒い時期の体力つくり「なわとびマッスルタイム」で、休み時間に運動委員会が中心となって、記録を数えたり、上手に跳ぶコツを教えたりしています。

昼休みには、4年生の二重跳びチャンピオンの決定戦が行われました。

異学年交流で5・6年生に教えてもらう機会もあります。上学年にお手本を見せてもらって、その技のすごさに驚いたり、やさしく励まされて、もっとがんばろうと意欲がわいたりする下学年の子どもたちです。

校庭のあちらこちらで、縄跳びに挑戦している姿がたくさん見られます。楽しみながら体を動かし、技を磨き、体力と自信をつけています。

1月21日(火) お弁当の日

❤ お弁当の日 ❤

今日はお弁当の日でした。1年生のクラスでは、先生が、何も言わなくても「お父さん、お母さん、お弁当を作ってくれてありがとうございます」「いただきます!」と食べる前にあいさつをしていました。感謝の気持ちがあいさつにも表れていました。

一部お弁当を紹介 どれもおいしそうなお弁当ばかりでした!

また、お弁当の日は、お友達と机を並べて会食をする日になっています。いつも以上の笑顔が見れました。

1月20日(月)の給食

<今日の献立>

ミルクコッペパン 牛乳 カレーコロッケ ソース ポパイサラダ 肉団子スープ

今日は、コロッケについてです。庶民の味の代表格“コロッケ”は、もともとフランスの料理で運動用具・クロケット(croquette)が訛ったものといわれています。日本では明治5年、料理の本に紹介され、大正初期に東京の帝国劇場で上演された喜劇の中で歌われた「コロッケの唄」がブームとなり、日本中に広まったそうです。

1月17日(金)の給食

<今日の献立>

ごはん 牛乳 ポークカレー 海藻サラダ 県産ヨーグルト

今日は、毎日給食にで出ている「牛乳」についてです。牛乳には、たんぱく質やビタミン、ミネラルなど、体に必要な栄養素がたくさん含まれています。特に、家庭の食事で不足しやすいカルシウムを多く含んでます。

カルシウムは、骨や歯をつくるだけではなく、神経や筋肉をコントロールする働きをして、ストレスやイライラなどの予防に役立ちます。

1月15日(水)の給食

<今日の献立>

ごはん 牛乳 あじフライ いそべ和え 豆乳仕立ての野菜汁

今日は今が旬の「ほうれん草」についてです。ほうれん草は、寒い時期においしい、色の濃い野菜です。色の濃い野菜を緑黄色野菜と言います。暑い時期にも収穫できますが、この時期とれるほうれん草の方が、ビタミンCが3倍も多く含まれています。磯辺和えに使用しました。

授業の様子

授業の様子

1年生:生活科「昔から伝わる遊び」で友達と「コマまわし」を競っていました。音楽では鍵盤ハーモニカを使って「きらきらぼし」の演奏の練習をしていました。

2年生:隙間時間に「カルタ」を使って言葉の勉強です。国語では大事な言葉や文を捉えながら「ロボット」について説明されていること読み取っていました。

3年生:国語では民話や昔話の紹介文をワークシートやPCでまとめていました。理科ではS極とN極の関係について予想を立て、棒磁石を使って試していました。

4年生:理科では「もののあたたまり方」について、実験したことを基に確認していました。道徳では相手の立場や気持ちを考えて行動する「本当の思いやり」について考え、話し合っていました。

5年生:図工では、彫ったり刷ったりしながら色や形の重なりを確かめ、表現したいことを版で表していました。家庭科「ミシンでトライ!」では、ランチョンマットの製作に向けて手順を確認していました。

6年生:音楽では曲想を生かしながら「LーOーVーE」をリコーダーで演奏していました。卒業に向けて、好きな言葉を心を込めて書いていました。

なわとびで体力つくり

なわとびで体力つくり

体育の時間や休み時間に「なわとびチャレンジカード」を活用しながら、技を磨いています。

1回でも多く跳べるように、みんなで励まし合い、チャレンジしています。

練習を重ねるたびに、長なわを上手に跳ぶコツも見付けています。仲間意識を感じながら、続く回数も増えました。

理科室から

理科室から

理科室では、各学年で理科の実験が行われています。実験をしているときの子どもたちの表情は真剣です。

4年生は、「もののあたたまり方」から「金属は熱せられた部分からどのように温まっていくのかを調べていました。

5年生は、「もののとけ方」から食塩の溶ける様子を観察しました。

6年生は、「てこのはたらき」で身近なてこを利用した道具から支点・力点・作用点の位置や仕組みやその働きを調べました。

薬物乱用防止教室

薬物乱用防止教室

栃木県警察本部人身安全少年課の方を講師に、薬物乱用防止教室を行いまいした。DVDの視聴やお話から薬物の恐ろしさを知ることができました。

「もし、誘われたらどうするか」など、状況を想像して、しっかり断る心構えや勇気について学びました。 薬物のパネルや標本を見て、改めてその怖さをも知りました。

正しい知識をもち、自分の命や健康を守っていくことも学びました。授業の終わりには、みんなで、「薬物には絶対ダメ!!」と誓い合いました。

花壇のお世話

花壇のお世話

休み時間にいつも花壇のお花にお水をあげたり、草をとってくれたりしている子どもたちがいます。

「お花が喜ぶかな」とつぶやきながらお水をあげている子たち、「僕の方が大きくなっているよ!」とチューリップの球根から出てきた小さな芽を観察し合っている子たち、「きれいになって気持ちがいいね」と率先して花壇の手入れをしている子たち..。

花壇のお花たちにも子どもたちの優しい気持ちが伝わっていると思います。お花たちとともに子どもたちの豊かな心も育っています。

体育館空調設備工事

体育館空調設備工事

体育館の空調設備の工事が始まりました。3月上旬までが工事期間となっています。外周りの足場や現場に立ち入らないように仕切りがされています。来校の際には、工事車両などにお気をつけください。

校庭の一部を職員の駐車スペースとしています。子どもたちの登下校、学校生活においても、十分気をつけていきます。

授業の様子

昨日から冬休み明けの国語と算数の確認テストが始まっています。冬休み中に学習した成果を発揮しようと、みんな頑張っていました。

4年生は、社会科の学習で、クロームブックを使って、関東地方にある都道府県の学習を行いました。「桃太郎電鉄 教育版」を使って、ゲーム感覚で都道府県の特徴について学習しました。

6年生は、プログラミングの学習を行いました。クロームブックでプログラミングソフトを使い、自分たちの考え通りに電気がつくようにプログラミングをして、LEGOのロボットに指示を出します。グループで協力しながら計画通りに電気を付けるためにプログラムを考えていました。

3年生 書写(毛筆)

3年生 書写(毛筆)

3年生にご指導いただいている花塚先生の書写(毛筆)の今年度最後の授業となりました。

「点・画・折れ・曲がり・はね」花塚先生の魔法の言葉で45分間を集中し、見事な文字に仕上げることができました。

子どもたちの筆使い一つ一つをほめてくださり、自信を与えてくださいました。子どもたちにとっても、教員にとっても、学ぶことばかりの書写の時間でした。ありがとうございました。

フットゴルフ ゴールホール贈呈式

フットゴルフ ゴールホール贈呈式

さくら市のご配慮により、毎年、5年生は校庭で、6年生はセブンハンドレットクラブで、代表選手をコーチにフットゴルフを体験させていただいています。お陰様で、フットゴルフに興味をもつ子が増え、PTA主催のふれあい体験教室でも人気です。南小の子どもたちは、フットゴルフを体験するチャンスに恵まれ、その楽しさも味わっています。

今日は、さくら市総合政策課から「ゴールホール」をいただきました。これから、学級の時間やクラブ活動などで、大切に活用させていただきます。ありがとうございました。

今年もよろしくお願いします

今年もよろしくお願いします

新年2025年を迎えました。今年もよろしくお願いいたします。冬休みを終え、元気な子どもたちの声が戻ってきました。休み中は、保護者や地域の皆様に見守っていただき、大きな事故や事件もなく過ごせたことに心より感謝いたします。

新年初日から、PTA役員、青少年センター、市教育委員会、民生委員の方々により、あいさつ巡回活動が行われました。いつもの「おはようございます」に加え、「明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」と、元気なあいさつする子がたくさんいました。

オンライン朝会においては、今年立てためあてにじっくり挑戦し、大きく飛躍できるよう努力を続けてほしいことを話しました。

まず、ここからの3か月は、6年生は、中学校進学に向けて、1年生から5年生は、次の学年に向けての準備の時間です。

これまでの自分を振り返って、もう少し頑張れることにチャレンジしてほしいことを話しました。先生たちも、子どもたちと一緒にがんばることを約束しました。

今年は、「さくら市誕生20年」のアニバーサリーの年です。子どもたちには、ふるさと「さくら市」が、この先の20年、もっともっと長い年月を豊かに幸せに発展していくことを願い、みんなでお祝いしていくことを話しました。

教室では、係を決めたり、新年の抱負を発表したりしていました。また、久しぶりに会えた級友たちと「グループトーク」や「双六ゲーム」をしながら、座席替えで近くになった友達と心の距離も近づけていました。

休み時間には、チューリップの球根のお世話や鉄棒や縄跳び、ドッジボールなどで元気いっぱいに体を動かして遊んでいました。

学習にもゆっくり、しっかり取り組み始めています。

子どもたち、保護者、地域のみなさま、学校に関わる全ての方々が、心も体も健康で、笑顔で過ごせる一年でありますように…。

1月8日(水)の給食

<今日の献立>

ごはん 牛乳 かき揚げ 天丼のタレ おかか和え 豚汁

あけましておめでとうございます。いよいよ新しい年が始まりました。冬休み中は起規則正しい生活で、健康に過ごせましたか?不摂生をしてしまったという人は、「早寝・早起き・朝ごはん」を心がけ生活リズムを戻していきましょう。

今月は「全国学校給食週間」もありますので、「食」への理解を深めてもらいたいと思います。

今月のマナーアップのめあては、「石けんで手を洗いハンカチで手をふこう」です。しっかり石鹸で手を洗い、清潔な手で給食を食べましょう。

1月給食献立予定表・給食だより

明日から冬休み

明日から冬休み

本日で第2学期前半が終了し、明日から冬休みを迎えます。オンライン朝会で校長から4つのお願いをしました。

①「命」を大切にすること②心を込めて「あいさつ」すること③家族の一員としての役割を果たすこと④「新しい年のめあて」をもつことを伝えました。

学習指導主任からは、課題の取り組み方や自主学習のメニューなどを話しました。

児童指導主任からは冬休み中の規則正しい生活の仕方や決まり、遊び方のマナーについて話しました。

情報教育主任からは、「情報モラル」の大切さを伝えるとともに、自分で正しく判断し上手にインターネットやPCを使いこなせる人を目指していくことを話しました。

各教室でも、休み中の生活の仕方について、よく子どもたちと確認していました。学習のまとめにもしっかり取り組んでいました。

お楽しみ会も、趣向を凝らしたゲームやクイズなどで、みんな仲よく盛り上がっていました。

昼休みは、図書室でクリスマスカードでおすすめの本を紹介したり、外で元気に体を動かしたりしていました。

行く年に感謝し、来る年を希望をもって迎えてください。1月8日(水)元気な笑顔の子どもたちに会えること楽しみにしています。

2024年、皆様には、大変お世話になりました。よい年をお迎えください。

12月25日(水)の給食

<今日の献立> ★クリスマス献立★

わかめごはん 牛乳 もみの木ハンバーグおろしソースかけ ツナのり酢和え 肉団子スープ クリスマスデザート

今日は「クリスマス献立」でした。わかめごはんに、ハンバーグはクリスマスツリーをイメージした「もみの木型のハンバーグ」、そしてデザートは、「サンタさんの三色デザート」でした。

明日から冬休みに入ります。年明け元気に会えるように、栄養バランスの良い食事・十分な睡眠・適度な運動を心がけ規則正しく冬休みを過ごしてもらいたいと思います。

12月24日(火)の給食

<今日の給食>

ごはん 牛乳 揚げ魚のチリソースかけ 切り干し大根の中華サラダ なめこ汁

今日の揚げ魚は、タラを使用しました。おなかいっぱい食べることを「たらふく食べる」と言いますが,これはえさの少ない海の深いところに住んでいる魚の「たら」が、えさを見つけた時にどんどん食べてしまい、おなかがパンパンにふくらんでいるところから「たらふく」という言葉が生まれたそうです。

★切り干し大根の中華サラダのレシピ紹介★(1人分)

・ニラ 5g ・しょうゆ 2g

・キャベツ 20g ・酢 2g

・にんじん 5g ・さとう 1.4g

・鶏ささみ 5g ・胡麻油 0.25g

~ 作り方 ~

①鶏ささみは茹でてさく

➁切り干し大根はさっと茹で水気をよく絞る

③キャベツは1㎝幅の千切り、人参も千切り、ニラは2㎝ぐらいに切り茹でて水気を絞る

④調味料はボウルに全部混ぜておく

⑤①、➁、③を混ぜ合わせ、出来上がり♪

授業の様子

授業の様子

「もうすぐ冬休み!」を合い言葉に学習を進めたり、お楽しみ会をたのしんだりしていました。感染症も少しずつ気になってきましたが、元気いっぱいの子どもたちでした。

1年生:国語科で「おすすめの本」をお話カードで紹介し合い、感想を伝え合っていました。道徳科では「心のこもったあいさつ」の大切さを話し合っていました。

2年生:音楽科で「こぎつね」を鍵盤ハーモニカで演奏していました。体育科では、元気にボール投げ運動を楽しんでいました。

3年生:理科で「電気を通すもの」をみんなで予想していました。社会科「昔のくらし」では、見学してきたことをもとにPCでまとめていました。

4年生:冬休みを前に算数の既習内容を全体で確認したり、グループで教え合ったりしながら、しっかり復習していました。

5年生:家庭科では、5大栄養素について学習し、食の大切さを実感していました。外国語では、大きな数の言い方について、楽しく学習していました。

6年生:理科で、必要なときに明かりをつける「プログラミング」を体験していました。社会科では、「アジア・太平洋に広がる戦争」の学習で、その歴史について真剣に考えていました。

お楽しみ会やクリスマス会も、みんなが楽しめるようにとクラスで話し合い、計画してきました。とても楽しそうでした。

命の授業

命の授業

6年生を対象に開業助産師さんを講師に「命の授業」を行いました。

45億分の1の確率で、望んで、望まれて、選んで、選ばれて生まれてきた子どもたち。そして、級友として出会えたこの奇跡。命の誕生についてたっぷりと話を聞き、命の大切さについてじっくり考える時間となりました。

「生きているだけで100点満点!」助産師さんの経験をもとに「命ある時間、健康な心で生き続けてほしい」という言葉を子どもたちは皆、真剣に受け止めました。

「自分の命を大切にしたい」「命を守ることは、命をつないできた人たちの命を守ることにもつながる」「家族に感謝したい」「産んでくれた両親に感謝したい」「生まれてきた自分はすごいと思った」「もっと健康な生活をしたい」などなど、子どもたちの心に響いた貴重な授業でした。

こどもまつり

こどもまつり

2年生が1年生を招待し、生活科「こどもまつり」を行いました。2年生は、自分のこれまでの経験や昨年の2年生と遊んだことを思い出し、1年生に喜んでもらおうと精一杯のおもてなしをしました。

弓矢の的当て、うちわの風でゴールを目指す車、紙コップを並べての射的、クリップと磁石を使った釣り、クレーーンゲームなど、自分たちで考えたアイディアにあふれたおもちゃがいっぱいでした。

やさしくやり方を教えたり、ルールの説明をしたり、安心する声かけをしたりするなど、1年生を楽しませていました。

お兄さん、お姉さんとしてがんばっている姿から、2年生のすばらしい成長を感じました。

12月23(月)の給食

<今日の献立>

黒コッペパン 牛乳 オムレツ コーンサラダ ブラウンシチュー

今日は黒パンがでました。パンの生地が黒いのは黒糖を使用しているからです。黒糖は、サトウキビのしぼり汁を煮詰めて黒褐色の砂糖のことを言います。糖蜜を含むため、特有の香りと、ちょっと苦みのある濃厚な味をしています。沖縄県の各地で生産され、主にパンや菓子用に用いられています。栄養的には白砂糖に比べ黒砂糖の方が、 カルシウム・鉄分・リン・ナトリウム・カリウム・マグネシウムなどの、ミネラルが多く含まれています。

メリークリスマス

メリークリスマス

南小のあちらこちらにクリスマスを楽しむ工夫がされています。

廊下を歩きながら、階段を上りながら...ちょっとした場所に飾られていて、心が和みます。

図書室には、クリスマスに関連した本が紹介されています。おすすめの本を書いたカードもたくさん飾られています。

昼の校内放送では、「クリスマスにほしいものランキング」アンケートの発表もありました。

寒い朝でも子どもたちの登校を見守ってくださるサンタさんもいます。ありがとうございます。

認知症サポーターになろう

認知症サポーターになろう

超高齢化社会に生きる子どもたちに、さくら市健康福祉部高齢課職員さんを講師に「認知症」の正しい理解と「自分にできること」について学習しました。

「物忘れ」と「認知症」の違い、記憶の仕組み、認知症の方との関わり方などをお話をもとに考えました。

道に迷った高齢者に声をかけるには、どのように話しかければいいか、劇を通して考えました。

大きすぎても小さすぎても声が届かなかったり、目が見えにくい方に、どのように声をかけたらよいのか、「どうしよう」「肩を貸したらいいかな」「やさしくいった方がいいよね」など、迷いながらも知恵を出し合って、声をかけていました。過日の高齢者体験学習で高齢者の立場を体験したことが、今回の学習にとても役立っていました。

まわりの人の理解とやさしさ、助けがあれば、症状がよくなることもあるそうです。

これからは立派な「サポーター」です。みんなで支え合っていく世の中になることを願います。

自動車のできるまで

自動車のできるまで

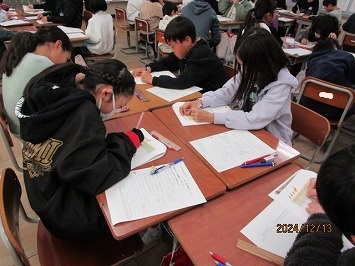

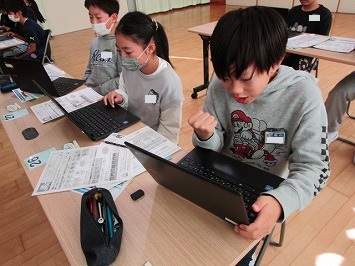

5年生が、トヨタの社員さんを講師に「トヨタ未来スクール」を体験しました。動画の視聴により自動車ができるまでの生産工程や工場の様子を知ることができました。

自動車会社の社長になった想定でゲームにチャレンジしました。利益を得ることはもちろん、環境を守ることや社会貢献をしていくことの大切さとバランスを保つことの難しさをゲームを通して学んでいました。

学んだことをもとに「ゴミを分別する」「電気をこまめに消す」「ゲームの時間を減らす」など、環境を守るために自分ができることとして「SDGs宣言」をしました。

安全で環境や人にやさしい自動車の生産やその開発に関わっていく、子どもたちの未来につながる学習となりました。