カテゴリ:今日の出来事

手洗い場の蛇口

手洗い場の蛇口が自動になりました。

昨日で工事が終了し、主要な蛇口は、

手をかざすだけで水が出るようになりました。

学校でも、適宜、蛇口(ひねる部分)の消毒を行っていましたが

より安心して使用できるようになると思います。

子どもたちにとっては新鮮なようです。

蛇口の閉め忘れがなくなることもメリットの1つ。

大切に使っていきます。

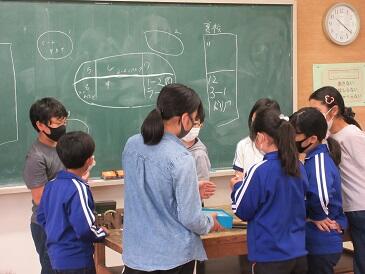

6年 縄文体験

6年生が文化財で前授業で野田市で出土した

昔の遺物について学んだり火起こし体験をしたりしました。

学芸員さんから、ていねいに説明してもらいます。

実際に触ってみるコーナーもありました。

火起こし体験では、はずみ車の付いた

舞切り式の道具を使って挑戦します。

リズムよく回転させるには、少々コツが必要です。

種火ができたら、麻の繊維で優しく包み…

揺らしながら空気を送り込んで、着火させます。

今年の6年生は、グループ成功率100%でした。

「陸上の練習よりハードだった」という男子も。

昔の生活は大変!と、思いがちですが、

習熟した人だと、錐揉み式の方法でも

30秒ほどで火をおこすことができるそうです。

野田市には、国指定の遺跡もあり、

豊富な文化財を抱えた自治体なのですが、

結構、知られていないようです。

自分が住む足下にも、昔の生活の痕跡があるかも!?

5年 稲刈り

本日の午前中に、稲刈りに行きました。

感染症対策として、交流なし・セレモニーなしでの実施。

田んぼの先生から説明を受ける中で、

「1粒から約70粒まで育つ。

だから、1粒でも無駄にしないでほしい」

との言葉がありました。

刈り方は、女子の方が丁寧かな。

虫への抵抗感は強いようですが…。

自分で刈り取った稲を大切に運びます。

自然と笑顔になりますね。

こんなにとれたよ!

苦労していたのは、稲を束ねて結ぶところ。

田んぼの先生に教わりながらやってみます。

一人では難しいようで、友だちとの共同作業です。

藁で結ぶ方法を一番努力していたのは丸山先生だったかな。

何とかマスターしたかったようですが、

どうしてもゆるみが出てしまうとのこと。

女子児童が、自分たちで開発した結び方を

丸山先生に教えていたのが印象的でした。

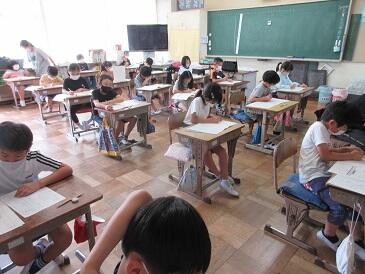

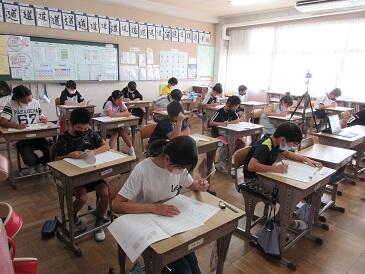

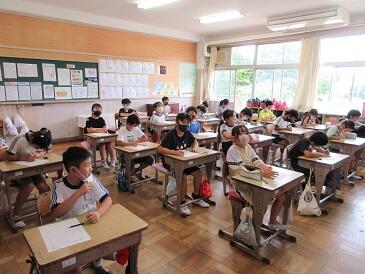

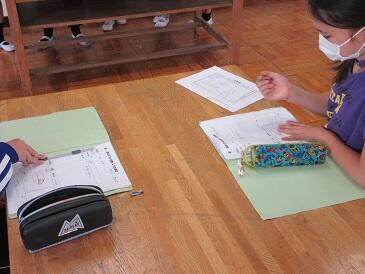

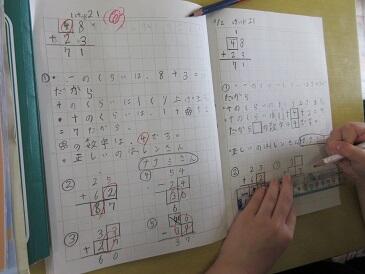

学力テスト実施

2校時に、1年生を除く学年で学力テストを実施しました。

これは、今までの学習活動及び学習評価を分析したところ

学習内容のつまずきがあるために困難を感じている児童が

どの学年にも一定数いるためです。

特に算数のつまずきは、整えなければ

中学校での学習にも影響を及ぼします。

現時点における「つまずき」を洗い出し、

ピンポイントで効率的に改善するための基準資料とします。

受検する児童たちは、いずれも真剣。

「難しい」と感じた問題こそ、肌身についていない部分です。

結果が戻り次第、個別に分析していきます。

つまずきが認められた場合、

原則、できるまで(克服するまで)対応していきます。

補習が必要と判断した場合、個別に連絡し、

相談させていただきます。

その場合、指導者が担任とは限りません。

管理職も含め、全職員体制で集中して実施します。

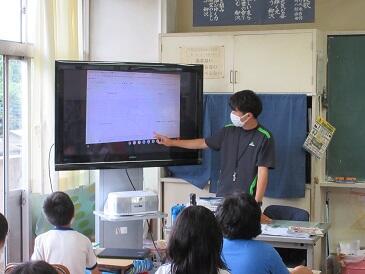

朝の様子

休校明けとなりましたが、約1/5の児童は、

登校自粛や午前中のみと選択しています。

当然、各学年は、それに合わせた対応をします。

ほとんどの学級は、大型テレビに在宅者を映して

朝の会を実施しています。

健康観察も画面を通して声が聞こえてきます。

慣れているせいか、児童も違和感は感じていないようです。

授業時に板書等を配信するために

カメラ用三脚を準備している学級もあります。

こちらは、Webカメラを黒板に貼り付けて、

在宅者に児童の様子が分かるようにしています。

電子黒板は、様々な用途に使用できますね。

つながりを保つことは、児童にとっても

安心感や所属観につながるのではないでしょうか。

柳沢小学校交通安全の日(9月)

9月の交通安全の日。

休校明けの登下校の様子はどうだったでしょうか。

朝の巡視では、いつも以上に

保護者の方が多かったように感じます。

休み明けですから、なおさら心配なのかもしれませんね。

「あいさつのこと、忘れているだろうな」

と、考えていたのですが、思った以上にできていました。

別行動で安全主任も巡回。

休校中に洗い出した要注意箇所を中心に見て回ります。

児童のテンションは少々高め。

「久しぶりー!」と一際高い声であいさつする高学年女子。

まあ、そうなるだろうなあ。

教頭が校内放送で正しいマスクの着用と

「密」にならない距離感を伝えていました。

中学年のある教室からは、

「みんなで遊びたい」との声が。思わず納得。

『学校で勉強したい!』よりも

『学校で友だちに会いたい!』の方が強いですから。

リズムが整うまでは、交通安全の意識も緩みがち。

午後も丁寧に巡回していきます。

13日の再開に向けて

学校再開に向けて、登校形態の調査を

昨日メールで発出したところです。

ご対応のほど、よろしくお願いします。

アクセスがうまくいかない場合は、電話でも大丈夫です。

学校も、リモート選択をした児童がいることを念頭に

実技系授業の動画教材を作成するなど

着々と準備を進めているところです。

現在もリモート朝の会を通して、

持ち帰ったPCの画面から見える範囲や

読み取れる板書の文字の大きさなどを検証しています。

実施してみて初めて出てくる課題もあるでしょう。

一つずつ検証しながら改善していく姿勢です。

13日発出文書を添付いたします。

先が見えない中ですが、我々としては

登校できる児童が増えることを嬉しく感じています。

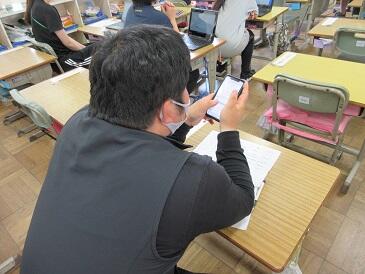

慣れてきたかな

朝から雨でした。

保護者の方に付き添われて登校した児童が多かったようです。

検温や健康観察をして教室に向かいます。

リモートによる朝の会もスムースに行っています。

分散勤務中の職員は、出先からアクセス。

離れていても、つながることができるよさがありますね。

気温が高すぎず、涼しさを感じる中で学習することができました。

でも、友だちと学習している時の方が、表情はいいかな。

初日終了

休校初日が終わりました。

自主登校した児童は、

それぞれの課題と向き合い、静かに学習できました。

在宅児童はどうだったかな?

回線は、常にオンラインになっていますので

担任または教室担当が疑問に回答していきます。

高学年は、随分と質問が多かったとのことです。

分からないことを聞けることは、とてもよいことです。

当然、課題も見つかります。

それぞれの課題は、職員で共有して

よりよい体制にしていきたいと思います。

さて、ゲームをしながら勉強するのはダメですよ。

搭載カメラの画角は広いため、バレてますよ!

朝の様子

臨時休校初日、朝の様子を見てみましょう。

リモートで朝の会を行っています。

画面上に新たな入室があると

「あっ、□□だ。おはよう!」

と、リモートでも声をかけています。

リモートですが、交流することの大切さを感じます。

中学年も、無事にオンライン朝の会を実施することができました。

ご家庭のご協力のおかげです。

接続設定等にご協力いただきありがとうございました。

登校人数が多い低学年は、大部屋で間隔を空けます。

見えづらいですが、机の真ん中に

飛沫防止の障壁を立てる対策を実施しています。

とは言え、柳沢小の児童は、真面目ですので

自分のやるべきことをしていますので

静かな時間が流れています。

休校中ですので、授業は実施しませんが、

今後、リモート授業に対応するために

高品質なWebカメラを揃えました!

感染症対策としてだけではなく

学びを止めないための準備を整えているところです。

持ち帰り準備

休校前に何をしているのか気になりますね。

各学年を巡回してきましたが、

発達段階の差が見られてよかったです。

低学年は、明日からの課題を丁寧に説明していました。

「何をするのかを理解する」ことは、とても大切。

中学年は、本日持ち帰るPCの使い方確認が主でした。

ルームへの入り方やe-ドリルの使い方などを確認していました。

3年生も基本的なアクセス方法を確認したり、

PCを使ってできることを確認したりしていました。

まずは、家に持ち帰り、できることを試す。

リモート化の第一歩でしょう。

さて、おもしろい情報です。

それぞれの学年、男女数人ずつに、

「PCを持ち帰って勉強するのとドリル等はどちらがいいか」

を聞いてみました。

基本は、PCを使うことが大好きなようですが、

学年が上がるにつれて、男女差が顕著になります。

男子は、PCで学習することが大好き。

主な理由は、「自由度が高い」「ノートに書く手間がない」など。

女子は、ドリル学習の方が好き。

主な理由は、「持ち帰るのが重い」「進めることに達成感がある」など。

なるほど。全く違う意見でした。

久しぶりの学校

長い夏期休業が明け、児童が登校してきました。

心なしか、いつもよりも挨拶の声が大きい気がします。

本来ならば、休業明け集会を行うところですが、

緊急事態宣言下ですので、放送で実施しました。

長尾教諭の背中がさみしそうに感じませんか?

放送でも、「他の学級のことももっと見たかった」

と、2日からの休校を残念がる一面もありました。

その後、図書委員が朗読劇を発表しました。

いつ練習したんだ?と思うぐらい上手でした。

短い時間でしたが、感心させられました。

さて、2日より休校となりますが

振り返ると学校は子どもたちが集まる場所としては

安全な場である方だと思います。

・規則正しい生活

・手指消毒や手洗い、うがい

・前を向いた黙食

・一定のクリアランスを確保した授業 などなど。

別の見方をすれば、講じた手立てに対し、

素直に履行することができる子どもたちだからでしょう。

早く普段の学校生活に戻れることを切に願います。

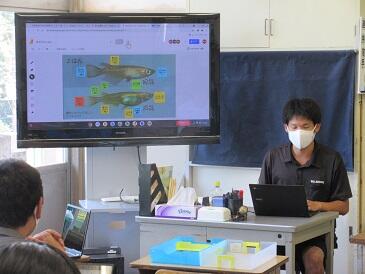

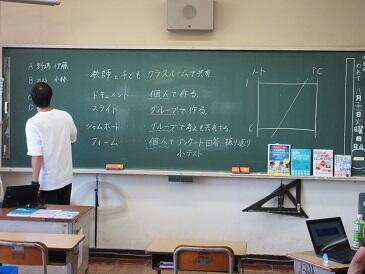

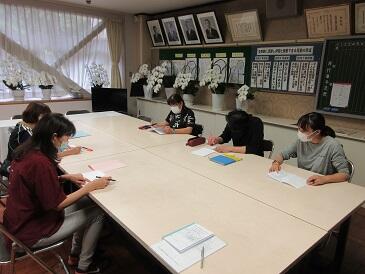

職員研修(ICT)

夏期休業初日、本日は1日職員研修です。

午前中から、みっちりとICTについて研修します。

他の自治体で行われている実践事例を見ています。

みんな真剣です。自分たちの学年で使えるものを探しています。

本校における授業実践を、個別に発表しています。

質問だけでなく、改善点なども出されます。

できることをカテゴリー分けしていきます。

焦点化していくことで、話し合う内容が明確になるからです。

その後、グループ別に分かれ、それぞれ話し合っていきます。

何ができるか、どのように扱うか、留意点はどこか…

日頃なかなかできない、細部に至るまでの検討。

この時間が、授業の質を高めていくのです。

画面上に共有化されたシェアボードに、

出た意見を色分けして弁別していきます。

このような研修は、夏期休業中にびっしり!

その他、個人の出張や研修等もあります。

9月には、パワーアップしているはずです。

身につけたものは、実践してみたいですからね。

吹奏楽部、がんばっています!

夏休み初日、学校は静かです。

体育館では、本番を想定した練習をしています。

場所ごとに担当が立って、音のチェックをしています。

練習に参加する児童は、いつにもなく真剣な表情。

少しの緊張とゴール(発表)の意識を感じさせます。

換気十分ですが、それでも暑いです。

適宜、水分補給をしています。

休業前集会

夏休み前ということで全校集会を行いました。

朝一番で、涼しいうちに短時間で。

今は、これが基本ですね。

(写真だけ見ると、市街地の学校には見えませんね)

はじめに、各種表彰を行いました。

陸上競技会の盛り上がりを思い出しました。

5年生たちは、来年が楽しみです。

健歯コンクールも表彰しました。

集会の最後は、体育委員会の発表。

劇仕立てで発表し、ところどころ笑える要素があり、

低学年児童も飽きない工夫がされていました。

そして、体育委員会と教員との縄跳び対決!

『どれだけ2重跳びができるか!』です。

自信満々だった斎藤教諭は、一番はじめに脱落。

安定した二重跳びをしていたのは、

内藤教諭と高見澤教諭でした。

最後まで粘っていましたが、

さすがに6年生のスタミナにはかなわなかったようです。

優勝したのは、6年生の黒崎さんでした。

その後、吹奏楽部の壮行会を行いました。

生演奏を聴かせたいところですが、

感染症防止を優先して、昨日、録音したものを流しました。

それでも、一人一人返事をしている姿を見ていると、

「よい演奏をしたい」という強い意思が感じられます。

励ましの言葉も立派でした。

彼は、本当に文章の組み立てが上手。感心します。

部長の言葉も、とてもよかったです。

自分たちの思いと強い決意が伝わってきます。

そういえば、「もっと練習したい」「もっと上手になれる」と、

この前も話していたなあ。

当日の演奏を聴くことが、さらに楽しみになりました。

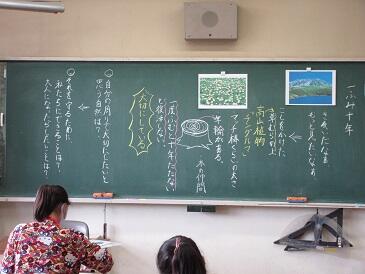

4年 ぞろぞろ(国語)

4年生が、国語で学習した古典落語の演目

「ぞろぞろ」を3年生を対象に上演しました。

4つのグループに分かれての上演。

さあ、上手にできるかな?

グループによっては、はじめの呼び太鼓の

タタン、タタン、タタタタン…も再現。

さらには、演中に出てくる雨の音も再現していました。

小道具を使って、情景をイメージしやすくするなど

3年生への配慮も感じられました。

芸術鑑賞で落語を見ているせいか、

話の言い回しや抑揚が、何だかそれっぽく感じます。

国語の時間は限られていますが、

それ以外で、相当練習したのではないかな?

ちょっと嬉しくなったこと。

子どものがんばりもそうですが、

その子どもたちを見守る、担任のやさしい笑顔に

何だかホッとしました。

クラブ活動

今日は、クラブ活動の日。

卒業アルバムの写真撮影も行われます。

6年生は、ちょっぴり緊張…

ではないようで、いつもどおり元気に活動していました。

世界には、いろいろなゲームがあるようで、

一見してもルールは分かりませんが、

子どもたちは慣れたもので、盛り上がっていました。

イラストが上手なのは、正直うらやましいです。

よく見ているから?経験?

似せて描くだけでも難しいのに、みんな上手です。

裁縫好きかな?集中して取り組んでいました。

フェルトの色の組み合わせにもこだわっています。

クラブ活動にも、ICT化の波が!

某世界的大人気グループのダンスを踊っています。

なりきってますねー。

4年生と5年生がゴールしたら、得点は倍!

さあ、どう作戦を立てる?

レシーブって難しい。

「1枚の板と思って!」

それでもボールは言うことを聞いてくれません。

このラグビーボールの不規則バウンド。

そこに、予定外のおもしろさがあるのかな。

自分で選択したクラブですから夢中になります。

また、異学年交流のよい機会にもなります。

その点、ことしの6年生は、面倒見がとてもよいです。

クワガタ

先日、カブトムシやクワガタの話で盛り上がったこと

当サイトでも、ご紹介したと思います。

その時の会話を子どもたちが覚えていてくれたようで

今日の休み時間に、クワガタを見せに来てくれました。

元気な男の子と活きのよいクワガタ。

天然のクワガタの活きのよさはやはり違う!

話していてくれたことを覚えていてくれており

わざわざ見せに来たことが嬉しい。

おかたい業務をしていた時でしたので、

一服の清涼剤となりました。

6年 着衣泳

6年生が、着衣泳体験を行いました。

まずは、水難事故概況と水難事故遭遇時のコンセプトを

丁寧に説明していきます。

千葉県は、海や川に囲まれているため、

水難事故は、全国ワースト2位です。

いよいよ入水。すこし水の中で動いてみます。

すぐに、

「やばっ!重!」

「重いー!動けない」

などの声が挙がります。この体験が大切。

実際に、着衣のまま泳ぐとどうなるか試しました。

「え?無理無理無理!」

「進まないし、ズボンが脱げちゃう」

そう、着衣で泳ぐことは現実的ではありません。

呼吸の確保をしながら浮くため、当然、背浮きです。

これがなかなかうまくいかない。

できても長くて10秒。

これでは、助けを待つことができないとの結論に。

靴を履いたままにすると、浮きやすくなることを体感。

そう、靴は脱がない方がよいのです。

ペットボトルを抱くと、呼吸の確保が楽にできます。

慣れると進むこともできるようになります。

湯本教諭は、手本を示しながら泳いでいて

プールサイドに頭をゴツン!

周りの確認は、いつでも必要ですね。

ズボンの素材によっては、浮き輪になることを

湯本教諭が実演して見せています。

最後に、水の中で着衣を脱ぐことを体験します。

「ぴたりと付いて脱げない」

「靴まで脱げちゃう」

「まじで溺れちゃうよ」

などなど。そうなのです。服はだからこそ脱ぎません。

順序立てて、様々な体験をしながら考えさせていく

6年生らしい、よい授業の進め方でした。

それにしても、プールサイドは暑い!

みんなで高め合う

職員会議終了後、若年層~中堅層が集まっています。

実は、自分たちで自主的に立ち上げた研修会なのです。

今、パソコンで情報を共有しながら、

夏休み中に研修すべき課題を整理していたようです。

そう、われわれ教員こそ、主体的でなければ!

身につけたいこと、身につけるべきことなど

優先順位を立てながら、研修計画を立てていました。

どこにいても情報共有できるよう、

携帯にもアプリを落とし込んでいます。

うーん、現代ならではの研修方法だなあ。

やりたいこと、やるべきことが明確で、

情報共有をしながら、自分たちで計画を進める。

夏休み後は、教員としても一回り成長していることでしょう。

温かく見守りたいと思います。

たてわり活動(7月)

今日は、たてわり活動日。

校庭を区割りして、裏校庭も使いながらの実施です。

経験とは大きいもので、6年生の説明の仕方、

指示の出し方は、とても分かりやすくなっています。

たてわり活動も慣れてきたせいか、

異学年でコミュニケーションを取るようになっています。

5月は警戒していた1年生も、今ではすっかりなじんでいます。

計画された種目も、回を重ねるごとに工夫されています。

おそらく、うまくいかない所などを変更したのでしょう。

ルールだったり、場の設定だったり。

アイデアは、必要に応じて紡ぎ出されます。

でも、問題意識を持っているからこそなのです。

今回は、鬼ごっこ系も含め、走る種目が多かったように感じます。

しかも、「キャーッ」と声を出しているのは、

みんな男子でした。女子は結構、状況把握に努めています。

ロング昼休みですが、時間が経つのは、あっという間。

子どもらしい側面と、大人っぽい側面が見られ、

観察している方も、楽しいです。

次回は、夏休みが明けてから。

新たな計画に期待しています。

吹奏楽部練習

コンクールまで、残り10日。

いよいよ体育館練習になりました。

楽器の格納部屋から自分たちで運び出します。

準備中、6年生に声をかけてみました。

「仕上がり具合はどうかな?」

「はい、まとまりと直さなければならないところがあります」

となりにいた男の子も、

「もう少しなところが、まだあるかな」

冷静に見ているようで安心しました。

担当の話では、気持ちを揃えていくことが課題とのこと。

例えば、途中から入る場合、

弱気になってしまうと、入ることが遅れるそうです。

なるほど。

実質、残り5日間の練習です。

どのようにまとまっていくのかを見守りたいと思います。

柳沢小交通安全の日(7月)

今日は、柳沢小学校交通安全の日。

この日は、青パトで学区内を巡回します。

登校の仕方は概ね良かったようですが、

歩いて登校する児童が少なかったとのこと。

反対に、校門付近で立哨している教頭からは、

児童を乗せてくる車が多かったとのこと。

コンビニ脇交差点で立っていても

確かに歩いて登校する児童は減っています。

様々な理由があると思いますが…。

さて、朝の巡回時、何人かの保護者の方と話してみると

やはり抜け道になっている通りは、

速度をかなり出している車が多いとのこと。

幸い、指導員さんをはじめ、

立哨や巡回をしてくださる地域の方が

子どもたちの登下校の様子を見守ってくれております。

それでも、「ヒヤリ」「ハッと」することは度々あります。

たとえば、昨日、正門脇のT字路出口で、

大型トラックと乗用車が接触しそうになりました。

子どもがいなくても、危ない場面は近いところであるものです。

継続的な交通安全指導も必要ですが、

運転者一人一人の意識の問題も大きいと感じます。

やっぱり木陰?

今日の昼休み。

天気はよいのですが、ムシムシジリジリ。

心なしか、子どもたちが少ないような気がします。

…と、思っていたら、

いつも以上に、木陰の遊具で遊んでいる子たちがいました。

やっぱり、外に出たいですよね。

ここにも!

他にも木陰の遊具や木の下で遊ぶ子がいたのですが、

途中で会った男の子たちと

カブトムシ・クワガタ談義になりまして

あっという間に昼休みは終わってしまいました。

「うちの裏、ゼリーおいておくとクワガタいっぱいくるよ」

「あそこにある木はさ、カブトムシのメスばかり、

1年生は喜ぶけどさ、俺たちはなあ…」

「いっぱい捕れるところって、カラスも多いよ」

「黒い羽とか落ちてるもんな。食べ方でも分かる」

などなど。

いい歳してなんですが、こういう話は、やっぱり楽しいです。

2年 水泳

これは何でしょう。

何かの模様?

デスクトップの画面?

これは、プールの水面でした!

月曜日は、最もプールがきれいな日。

濾過器が2日間稼働して、かなりきれいになります。

そして、今日のこの天気!

暑い。セミの声がその暑さに拍車をかけます。

でも、何よりのプール日和ですね。

午前中は、2年生のプールの時間。

だれもがみんな気持ちよさそう。

感染症対策ということで、間隔を空け、一方通行で…

いろいろな制約がありますが、みんなとても良い顔をしています。

実は、2年生、プールの約束が徹底されていました。

シャワーを浴びると、例年ならば

「きゃーっ」「冷たいー」などの声が聞こえます。

ですが、表情には出ますが声に出しません。

プールサイドでも同じ。

約束が守れているので、担任が大声を出さなくても

しっかりと指示が届きます。

その分だけ、多くの水泳指導が可能になります。

自由時間もない今年の水泳指導。

でも、流れるプールをしただけで、

笑顔でプールの中を進んでいます。

プールサイドは極めて暑いのですが、

制限の中でも楽しむ子どもたちを見ていると

思わず、時間が経つのを忘れてしまいます。

はやく通常の生活、通常のプールを体験させたい。

我慢の中でも楽しむ子どもたちを見て、

強く強く感じました。

高校生ボランティア

土曜授業には、西部台千葉高等学校の協力を得て

本校にも、3名の高校生ボランティアが参加しています。

真面目でやさしく、熱意もあって有り難いです。

残念ながら今日は参観することができませんでしたが

感想を聞いてみました。

「教える側は初めてだったので楽しかったです。

でも、教えることは難しいことだと感じました。

「自分にも同じ年齢の弟がいるので、

教える内容が同じだったので助かりました。

つまずきの原因は、ある程度同じだなと感じました」

「6年生が、たくさん聞きに来てくれたことが

とても嬉しいことでした。

教えることは難しいけれど、伝わったときは

とても嬉しいと想いました」

自分なりの感想がしっかりと言えて感心しました。

単語で話すことが多い世の中で、しっかりしています。

安心して任せることができますね。

しかも教員志望!

教職の楽しさや「やりがい」を感じてくれたら、と思います。

バザー委員打ち合わせ

今日は、体育館でバザー委員の打ち合わせがありました。

土曜日、しかも湿度も温度も高い。

参加者は少なくなるのかなと思っていましたが、

たくさんの方々に集まっていただけました!

もう、これだけで有り難いです。

子どもたちが喜ぶことを。

子どもたちが楽しめれば。

子どもたちの思い出になれば。

そんな想いを共有できたような気がします。

個人的には、多くの保護者の方と

お話しができたことがよかったと感じています。

日頃、なかなか保護者の方と話す機会がないですから。

敷居は決して高くないと感じていただけたら嬉しいです。

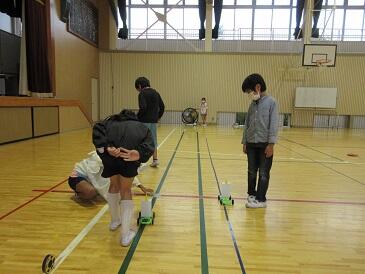

3年 理科

3年生が体育館で風力車を走らせています。

なかなかよく走っています。

実は、理科の実験。

目には見えない空気の動きを確かめる実験。

弱い風を当ててみて風力車の動きを確かめたり

強い風を当てて、どこまで進むかを確かめたりしています。

きちんとメジャーで動いた距離を測っています。

基本的な学習ですが、将来の学習につながる大事な実験です。

大きなサーキュレーターがあるのがラッキーでした。

自然の風では、正確なデータが取れないためです。

さて、どんな気づきがあったでしょうか。

そこが大事!

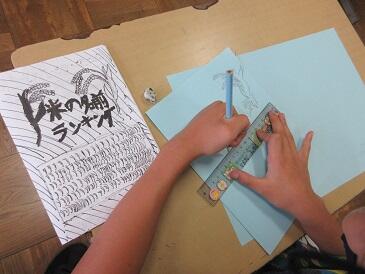

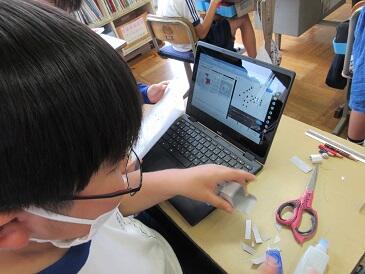

5年 米のパンフレット

5年生は、米に関するパンフレットを作っていました。

この前のめりの姿勢!

これだけ見ても、何だか嬉しくなってしまいます。

自分が伝えたい内容を伝えたい方法で作成するため、

パソコンを使用していない児童もおります。

パソコンを利用しながらも、

立体物をつくっています。どう使うのか楽しみ。

キャラクターを用いて、親しみやすさを出していますね。

調べた情報を事前資料としてまとめている子もいました。

ICTの活用の仕方も広がりが出てきています。

子どもたちも、その特性を理解して使い分けしています。

パンフレットの完成が楽しみです。

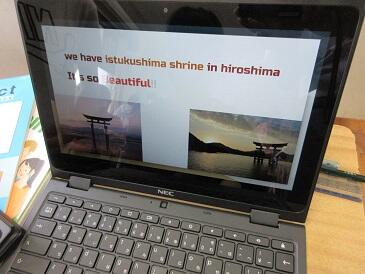

6年 英語でプレゼン!

6年生の英語の時間。

英語講師のパイテさんに、子どもたちが

パソコンの画面を見せながら説明しています。

これは、外国の方に日本を紹介するプレゼンをつくる学習活動。

参観してびっくりしました。

スライドに日本のことを紹介していくのですが

当然、紹介文も英語です。

しかも、クオリティが高い!

プレゼン資料は、何枚かのスライドで構成されています。

上は、その1枚なのです。

特にびっくりしたのがコレ。

某外国人向け旅行サイトのようなつくり。

紹介のポイントもスライドの流し方も素晴らしい。

うわ~、皆さんにも見ていただきたいなあ。

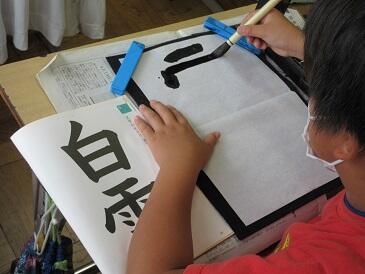

5年 書写(毛筆)

5年生、今日は教頭先生による毛筆の授業。

「雲」という字は、雨冠とのバランスが難しい。

一筆一筆を丁寧に指導していきます。

「はい、筆先をそろえてからー、トンッと斜めに置く」

「スッと払わずに、グッっと止める」

「止めた後は、やさーしく筆を上げるんだよ」

教わったことを実践しようとがんばっていました。

感心したことは、

「先生、硬筆の書き方とは違うんですか」

など、質問をしていたこと。

疑問に感じていることを質問してみる。

これは、できそうでなかなかできていない。

これも、一つの「生きる力」です。

1年 生活科

雨が続いておりますが、

幸いにも、柳沢小学校内の植物は生長しています。

朝方しとしと降っていた雨も止んだ頃

1年生が畑の除草をしていました。

「葉っぱが大きくなっている!」

「見て、こんなに草を取ったよ!」

見つけたことも、見せたいことも

たくさんあるようです。

「サツマイモのかげになっている所の草も取ってね」

担任の指示に「はーい!」と素直に応じる1年生。

たったこれだけのことでも、

4月より集中力が増していることが伝わります。

虫でパニックをおこす子もいなくなりました。

ダンゴムシ集めの成果かな?

4年 理科(空気と水)

4年生が教材のポンプを使って実験しています。

かなり力が入っている様子。

ポンプの中が空気の時は、ある程度押し込めましたが、

水の場合は、そうはいなかにようです。

体重をかけても、ポンプはなかなか押せません。

単純な実験ですが、自分たちで試すことが大好きですから。

実際に行ってみること、結果を確かめることが力を付けます。

実際には分子密度の問題ですが、

これを応用・発展した実験は、おもしろいものが多いのです。

今度、紹介してみようかな。

カブトムシ

4年生の元気な男の子3名が、校長室に来室しました。

「何かあったのかな」と、思いつつも

子どもたちの顔は、笑顔です。

実は、校地内で見つけたカブトムシを見せに来てくれました。

「オスもいたけれど、高くて捕れませんでした」

と、話す4年生は、何か誇らしげ。

「まだ他にもいますよ」

と、教えてくれました。

校地某所には、少し掘るとワラワラと幼虫が出てくる場所があり、

クワガタやカブトムシがいるであろうとは思っていました。

子どもたちは、やっぱり気づきます。

大好きですからね。

6年 採れるかな?

ウォーターランドに6年生が集まっています。

何をしていると思いますか?

実は、理科の観察で使用する

ミジンコの採取なのです。が…

水の入れ替えをしており、水質を維持していること

金魚やメダカ、オタマジャクシ等、

ミジンコを食べる生物が、たくさん生息していること

採取するのは、難しいかなあ。

そこで、より可能性のある、カメの池で採水。

探そうとすると、なかなか見つからない。

不思議なものです。

今後の観察記録を見るのが楽しみです。

2年 生活科(トンボの羽化)

2年生が観察を続けているヤゴ。

今朝、羽化しているところを

担任が、子どもたちに見せていました。

背中が割れて出てきます。

ゆっくりゆっくり。

でも、上の写真は、残念ながら羽化失敗。

かわいそうですが、うまく脱皮できなかったようです。

体を上手く抜けさせることができると、こんな感じ。

抜け出した抜け殻にしがみついて

羽を伸ばし、体液を行き渡らせていきます。

ゆっくりゆっくり。

随分と体液が行き渡ってきました。

羽には、もう少し時間がかかりそうです。

このあたりまでが、外であれば

最も天敵に狙われやすいです。

飛ぶ準備ができた成虫。

羽の色が、1枚前の写真と違うことがわかると思います。

実際に飼っていると

想像以上に羽化失敗が多いことが分かります。

でも、飼育しなければ気づかず、分からないこと。

実際に観察することは、本当に大切です。

4年 歌唱テスト

3時間目のこと。

音楽室から、きれいな歌声が聞こえてきました。

覗いてみると、

歌唱テストをしていました。

これが澄んだ声で、びっくりするほど上手。

思わず、歌い終わった後に、

「うわあ、とても歌声がきれいだね」

と、声が出てしまいました。

すると、自然に

パチパチパチパチ…

と、みんなから拍手が。

こういう自然な振る舞いが好きです。

音楽専科の安藤教諭が、

「本当に、この学年の歌唱力は高いんですよ」

と、教えてくれました。

その秘密は…

実は、歌詞を視写し、その下に

曲のイメージを絵として表していたのです。

情景をイメージしながら歌唱に臨む。

大切なことだそうです。

業間 音楽室

業間の時間、音楽室では、

吹奏楽コンクールに向けたパート練習を行っていました。

最近、素人にもわかるほどの変化が。

音に厚みというか、太さを感じるようになりました。

練習の成果でしょうね。

しかも、集中力がすごい。

一音一音を大切にしていることがわかります。

さて、上の写真で何か気がつかれましたか?

実は…

安心して練習できるように…

感染症防止対策として…

職員作業で…

不織布のカバーを作りました!

さあ、ますます音に磨きをかけよう!

業間 図書室

雨ですから、校庭で遊べません。

図書室に行くと、やはり多くの児童が来室していました。

子どもたちが持っている本を見ると、

実にジャンルが様々。

サポートしてくださるみなさんもフル回転!

本当に忙しそうです。

雨だから図書室利用が多い、と思いきや

実は、読書推進を図るため、スタンプラリーを実施中。

かわいいスタンプを押してもらっていました。

少し嬉しかったこと。

低学年の児童が、自分がかりた本の楽しさを教えてくれました。

「読むことが好き」が、伝わってきました。

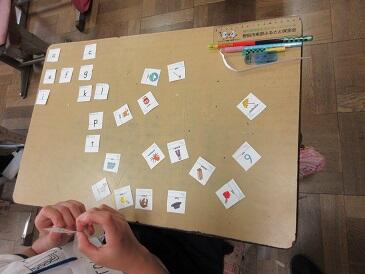

5年 外国語活動

パイテ先生の英語授業は、基本的に全編英語で進みます。

たまに、担任が簡単に訳しますが、

ほとんどの場合、リズムよく進んでいきます。

とにかく、教材の工夫がされているので

授業を見ているだけでも参考になります。

今日は、カードを使っているようです。

画面に映して、つまずきがないようにしています。

まずは英語に親しむ。

パイテ先生の意思を強く感じました。

1年 粘土

1年生が粘土で作品づくり。

担任から、「どうしても見せたい作品がある」とのこと。

どれどれ、どれだけすごい作品なんだろう。楽しみ。

これはすごい!

歯医者さんの道具と歯医者さんによくある

歯ブラシ指導の歯の模型!

画像だと分からないかもしれませんが、

1本1本、歯の溝まで造り込まれていました。

もう1つ。

おしゃれなフラワーボックス!

粘土の箱を、花を入れるボックスに見立てています。

色を使った粘土なら、本当にきれいだろうな。

残念ながら、片付けの時間であったため

ほとんどが片付けされていましたが、

他にも力作多数だったようです。

子どもたちが見せたがるのも分かるなあ。

午後の学習いろいろ

午後の校舎内巡回。

6年生の教室は、

PCを使って学習していますが…

実は、とてもすごいのです。

グループで画面をネット上で共有し、

ページを割り当てて資料をまとめているのです!

5年生は、体育館でシャトルラン測定。

換気がしっかりとされているため、暑さはあまり感じません。

走っている児童は暑いと思いますが…

こちらもすごいのです。

走っていることがでしょうか?

いえいえ違います。

教室は、しっかりと整頓されています。

習慣化されていることが伝わってきます。

まさに、高学年の教室ですね。

4年生は、学級会。

しかも、PCを使って!

児童が回答したものを、蜘蛛の巣グラフに表します。

この発想が素晴らしいですが、

確かに、課題は一目瞭然になりますね。

なんか得意気だなあ。

若い職員の発想や目の付け所が素晴らしいです。

それにしても、子どもたちはPCが好きですね。

これを使うだけで、関心・意欲が高まります。

収穫したよ!

最近、野菜の収穫が続いています。

天気が悪い日が多いですが、結構、収穫できています。

今日も!

きゅうりがたくさん。

この、何だか誇らしい顔が、とてもいい!

ミニトマトやナス、ピーマンもお家に届くかもしれません。

5年 まずは考える

5年生の教室。

何をしていると思いますか?

実は、自分で考えたり友だちと話し合ったりしています。

道徳の授業も、昔とずいぶん変わりました。

物語文などを読み進めて感想を書くのではなく、

自分たちで答えを見出すことが大切です。

話し合ったことや考えたことを

自分の言葉でまとめていきます。

それを学級内で共有することで

それぞれに多様な意見があることに気づいていきます。

押しつけられた価値観ではなく、

自分たちで見出したことを元に、まとめていきます。

昼休みのエネルギー

業間休みは雨でした。

校舎内で暴れることはありませんが

フラストレーションは溜まります。

そして昼休み。なんと晴れています!

今日は、遊具が大人気!

並んでいる遊具もありました。

上級生に遊んでもらっていたり

先生とボール遊びや鬼ごっこをしていたり

水たまりにわざと入っていったり…

でも、今日は、鬼ごっこが多いような気がします。

4年生の男児から、かけっこの勝負を挑まれたので

2人で走ったのですが…

30m程度で、背中を痛めました(残念)。

思いっきり身体を動かして発散したかったのでしょう。

今日は、みんな汗まみれでした!

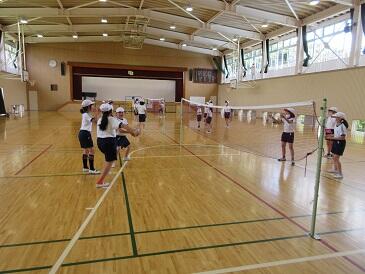

4年 体育

体育館では、4年生が体育を行っていました。

ネット型の運動です。

日常の遊びでは、なかなか行われない運動です。

ですので、子どもたちにとっては難しい運動です。

それにしても、外が暑かった。

体育館の中も蒸すだろうと思っていましたが、

複数の大型サーキュレーターがフル回転しているためか、

むしろ涼しく感じます。空気の流れは大切ですね。

ボールがつながりづらいということもあり、

どうやら、自分たちでルールを作ったようです。

つながらなければ、おもしろくないですから。

時間を決めてゲームを行いますが、

白熱した展開になると、むしろ見ている方が暑い!

きちんと自分たちで作ったルールを守っている4年生。

「自分たちでつくる」ということが大切なのでしょう。

どの学習活動でも同じですね。

2年 地区探検(黄・白コース)

今日の地区探検は、黄・白コース。

いつも通り出発。横断するときは、手をあげよう!

途中の湿地(池?)で、担任が、

「ここにはザリガニがいるんだよ」と、説明しました。

すると、

「カエルもいっぱいいるよ。おたまじゃくしも」

「ここでモグラ見たよ!」

などなど、たくさんの声が。

知っていることは、伝えたくなるものです。

途中のあじさいは、とてもきれいでした。

さくら公園で、少し休憩。

防災施設(倉庫・防災無線・公衆電話 等)を

1つずつ説明していきます。

草刈りをしたばかりのようで、カラスなど、

野鳥(昆虫を捕食する)が多かったです。

橋から覗いた川には、カメもたくさんいました。

が、これはアカミミガメ。外来種ですね。

「あっ、カモメだ!」

「本当だ、カモメがいくつもいる!」

『え?カモメ??」

よく見てみると、カルガモでした。

知らない状況で、不確かな情報を与えられると

流されてしまう典型的な例です。

ここは、きちんと修正しなければならない場面。

「あれは、カルガモだね」

「そうなんだ。カルガモだ!」

(よしよし)

線路沿いを歩いていたら、電車がとおりました。

「電車だー!電車が来たー!」

「ラッキーだったね。」

「わたし、10回くらい見たことあるよ!」

みんな、手を振っています。

なんと、車掌さんが手を振ってくれました。

駅の購買機のところで、

「切符の買い方知っている?」と聞いたところ、

「切符?Suicaだよ」と、言われてしまいました。

そうか、そういう時代なんだ。

平成4年、生活科がスタートした頃は、

教科書にも切符の買い方が載っていたなあ…。

最後に、カゴメ唄のモニュメントを見ました。

不安定な天気で、一時的に弱い雨が降りましたが、

白コースを通って、無事に帰校しました。

学校付近は、雨が降った気配もありません。

ピンポイントで降る雨だったようです。

今回、感心したこと。

地域の人に、自分からあいさつする子が多かったです。

大概、あいさつを返してくれます。

それが、次のあいさつにつながっていきます。

3年 先生がいなくても

1組担任は、本日、出張でした。

担任がいない時こそ、その学級の真価が見られます。

校内巡回の際やスポット参観の際、

「意思がはっきりした元気な学級だな」と感じていました。

日頃、担任からも、

・いかに学校生活を頑張っているか

・誰がどれだけ成長したか

・トラブルをどうやって自分たちで解決したか

などなど、本当にたくさん聞いておりますが、真相や如何に!

と、いうことで5校時に代替として入ってみました。

学習が始まる前に、いろいろと質問してみたのですが、

自分の考えを自分の言葉で、次から次へと発表します。

しかも、毎回、別の児童が。

課題への取り組みも集中していました。

立派だ。

担任が語る愛情と、子どもたちの担任への信頼を感じました。

職員室におりた後、学級に入った他の職員にも聞いてみました。

「いやあ、何の問題もなく立派でしたよ」

戻ってきた担任に、今日の様子を伝えました。

すると…

「感動して、言葉がありません」

そうだろうなあ。

たてわり活動(6月)

今日は、たてわり活動の日。

リーダー学年が考え、検討を重ねた内容を実施します。

うまくいったでしょうか?

割り当てられたスペースを上手に使った遊びをしています。

高学年がサポートできる仕組みになっていて感心します。

写真だとなかなか伝わりづらいですが、みんな元気に動いています。

お兄さん、お姉さんは、下級生をよく見ています。

必要な時に声をかけますが、かける前にに甘えてくることも。

範囲が決まっている遊びの中では、上級生が

下級生にぶつからないように周りをよく見ていました。

3回目の今回、教員も安心して見ていることができたようです。

もちろん、裏校庭も使っています。

楽しい時間は、あっという間。

昇降口に向かう子どもたちは、満足そうでした。

さて、次回は、どんな内容で行うのかな。

ICTいろいろ

教育現場にも馴染んできたICT機器。

活用の仕方の一例を紹介します。

自分たちで撮影したものを、大画面に投影しています。

そこで、共通点や相違点を見出していきます。

学級のページがあり、コメント等を書き込むこともできます。

自分で調べたりまとめたりするときにも使用します。

ここでは、自分に合ったツールとしての活用です。

すべてPCを使う必要はありません。

その時に、最適なツールを選択する力も必要ですね。

共通の課題やテーマの場合、全員で確認しながら使用します。

同じ事を行う場合、周りと確認もしやすいです。

要は、使用する目的ですね。

初等段階だからこそ、そこを明らかにすることが大切です。

初めての朝練

はじめての朝練習。

7時前に登校している子は、4年生ばかり。

はやる気持ちは分かるけれど、7時10分開錠です。

こちらは、再確認をしました。

4年生はテンション高めですね。

ですが…

ランニングになると、ヒーヒーです。

でも、持久力を付けることは必要ですね。

パス練習。基本練習ですが、確かめながら。

相手が「取りやすい」位置にパスをします。

まずは、様々な練習方法を体験することですね。

少しずつ上達してくるかな。

身体を動かす楽しさを味わえたら合格ですね!

登下校の仕方

PTAパトロールの方から、情報提供がありました。

「縁石の上を歩いている子や、家の鍵を振り回しながら

歩いている子を結構見かけました。声かけをしました

が、学校側でも声かけをお願いします。」

声かけをしていただいたことが有り難いです。

学校でも学級指導を行うよう指示をしました。

そして、もう1つ。

「こちらから挨拶をすると、挨拶で返してくれる子が

多かったです。」

ここまで見てくださり有り難うございます!

継続的な挨拶運動の成果が少しずつでてきたかな?」

2年 地区探検②(紫・赤コース)

2年生の地区探検。

今日のコースは、紫コースと赤コースでした。

今日も元気に出発です。

公園では水分補給を行います。

そして、看板に注目。公園の使い方が書かれています。

公共の場だからルールがあることを学びます。

周りを見ながら、どんどん進んでいきます。

次の公園(休憩地)には、遊具がありました。

水分補給より遊具!遊びに夢中です。

赤コース内の住宅街をとおり、最後の休憩場所。

ここでも、やっぱり遊びたい!

虫捕りをする子たちも。ダンゴムシですが…。

もちろん学習ですから、ポイントは逃しません。

ここでは、防災倉庫について説明を聞いています。

道中、地域の方が、何人も声をかけてくださいました。

有り難いことです。見守られているなあ。

プールの水が気持ちいい!

制限付きですが、水泳学習が始まりました。

感染症防止対策の一環として、

プール内外では、会話は最小限としています。

水泳学習に参加する職員も1名増やし

安全に留意して、学習を進めています。

でも…

例年楽しみにしている自由時間がないなど

不自由な部分もありますが、

子どもたちの顔は、にこにこ笑顔。

シャワーを浴びて、着替えに向かう6年生の子が

「あー、気持ちよかった!」

素直な言葉に、こちらも思わずニコリ。

4年 分別ゴミ箱

道徳や総合的な学習の時間でゴミの学習をした4年生。

自分たちにできることは何かを考えたそうです。

そこで、直感的に分別がわかるゴミ箱づくりをすることに。

・1年生にも分かるように

・直感的に分別できるように

いずれもユニバーサルデザイン的な考え方ですね。

各学級のゴミ箱を集め、きれいに洗浄しています。

きれいにムラ無く塗っていきます。

これが結構難しい!

完成作品がこれ!

色でも直感的にわかりますね。やさしい色です。

文字も1年生でも読めます。

各教室に届けました!

なんと、校長室にもいただけました。

みんなから、たくさん感謝されたようです。

作っただけで終わらせず、振り返りもしたとのこと。

5年、6年と学年が上がるに従って、

今の考え方が、どのように変わっていくのか楽しみです。

【注意】スズメバチ(紫・黄コース)

正門側通路の先、西山市民の森の交差点の手前に

毎年、昆虫が樹液に集まる大きな木があります。

4月当初より、木酢液を吹きかけていたのですが

樹液にスズメバチが現れています。

殺虫剤、木酢液等で処置しますが

上の方にも樹液が滲出しているところがあります。

いたずらに刺激をしないことを指導していきます。

朝の活動

朝の巡回をしていて、このところ感じることが1つ。

あいさつが、随分とよくなってきました。

(ただし、まだまだ満足できるレベルではありません)

要因は、いくつか考えられます。

①学校内で、継続的なあいさつ指導をしていること

②見守りの地域の方や保護者の方があいさつをしてくれること

③生活委員会が「あいさつ運動」を実施していること

などなど。

個人的には、②と③が大きいと考えています。

②は、最も身近な大人が挨拶をするのを見ること。

この影響と波及効果は大きいです。

③は、生活委員会が自分たちで考えた段階を意識して

率先してあいさつ運動に取り組んでいること。

「自分たちの手で」ということがキーワードですね。

現在は、「自分からあいさつする」という目標段階とのこと。

あいさつは、「習慣」です。

子どもたちは、経験したことしかできません。

教員や親から、「あいさつしましょう」と言われても

言葉だけでは、向上しません。

現場での指導をとおして、実際に経験する。

身近な大人の対応を見て学ぶ。

自分たちの手で、能動的に行動する。

今後も継続的に見守っていきます。

AED

水曜日の午後、消防車や救急車が来ました。

指揮車も来ていますね。

今日までに、地域の方から

「何かあったのですか?」と聞かれましたが、

この日は、職員の救急救命研修でした。

野田消防署より講師を招聘し、研修を行いました。

まずは、講師の模範展示を見ながら説明を受けます。

救命法は、毎年少しずつ変化があるため、

ここでの説明が、とても重要なのです。

職員も2つのグループに分かれて、実際に行います。

その間、消防署の方が、ポイントを指導していきます。

老いも若きも関係なく、全職員が実践します。

万が一にもあってはならないことですが

万が一の時のために備えることこそが大切です。

呼吸状態の確認の仕方を見せてくれました。

「あえぎ呼吸」など、見極めなければならないことが多いです。

救命法は、これこそ肌身に付くまで実践することが大切。

大切な命を守る。適当にはできません。

1年 校外学習(3)

お昼の片付けをして、出発。

雨具を出したのはよいのですが、

すぐに晴れたので、しまうのが大変!

折りたたみ傘にしろカッパにしろ

1年生に「自分でたたみなさい」は、難しいのです。

少し時間を遅らせて出発。

サファリゾーンで、初めてのグループ活動!

リーダーさんを中心に、グループごとに見学します。

興味が先走るので、グループがバラバラになることも。

でも、そんなことは織り込み済み。

なかなか上手くいかないことを体感させるのです。

リーダーは、苦労します。

でも、それも経験。

こういう指導の機会を大切にしています。

キャットゾーンでもグループ活動。

みんなが見たがっていたホワイトタイガーも見られたね。

おいおい、本物は、後ろのケージの中にいるよ!

さすがに帰りは疲れていました。

言葉が少なく感じましたが、それだけ疲れているのでしょう。

バスの中では、早々に寝てしまう子も。

学校まで起きない子も多かったようです。

到着式を最後に行いました。

疲れているせいか、進行スピードは遅かったですが、

担任は待って、安易に手を出しません。

子どもたち同士でできることを知っているからですね。

疲労の色は見えるものの、満足感もあります。

大きな思い出になったのではないでしょうか。

ご家庭の皆様、ご協力有り難うございました!

1年 校外学習(2)

木立の中に移動して、お弁当の準備です。

シートを敷いて、お弁当の準備をします。

ある子は、お弁当を開いた瞬間に、

「うわー、私の好きな物ばかり。お母さんありがとうー!」

と、声に出して感激しています。

それを聞いて、私たちも心が温まります。

しかし、次の瞬間、

すぐに、「見て見て攻勢」が始まります。

「先生ー!先生ー!見てー!」

「はーいはい、うわー、彩りがきれいだね」

「先生ー!先生ー!見てー!」

「はーいはい…」

見てもらって感想を聞くまで、ずーっと続きます。」

お弁当をほぼ食べ終え、おやつを食べているときに

一時的な通り雨がありました。

あっという間に、雨具ファッションショーが始まります。

もちろん、みなさんのご想像のとおり、

「見て見て攻勢」付きです。

でも、楽しそうです。嬉しそうです。

作ってもらったお弁当に喜び、

持たせてもらった雨具を身につけてみたくてしょうがない。

本当に素直な1年生です。

(3)へ続く

1年 校外学習(1)

今日は、1年生の校外学習。

朝の巡回時、1年生の笑顔が多い気がします。

出発式を実行委員が進行します。

家でも練習してきたそうで、とても上手です。

まずは、大きなピンクのバスに大興奮。

しかも、感染予防対策を実施しているため

2席を1人で使用できます。

1時間ほどで、東武動物公園に着くのですが、

途中、東武動物公園の看板を見つけただけで歓声が上がります。

「見て!東武動物公園の看板がある!」

「どこどこどこ?」

「あれ!ほら、そこ!」

「本当だ、すげー!」

看板だけでこの盛り上がり。楽しみにしていたのでしょうね。

乗り物酔いになった子は1人もおらず、無事に入園。

まずは、ふれあい動物体験です。

ひよこをおそるおそる抱きます。

「あったかい!」「心臓が動いている!」

生き物の生命の温かさに触れます。

「うさぎってモフモフ!」

「モルモットって、おとなしいね」

手荒に扱う子は1人もおらず、安心して見ていられます。

次に向かった場所は、アニマルショーです。

オットセイやアザラシのショーと同時に

鷹や大きなインコの飛行展示があります。

オットセイの輪くぐりでは、自然に拍手と歓声が起こりました。

飼育員(調教師?)さんも、反応のよさに大喜び!

終了後、ある女の子が悲愴な顔で、

「先生~」と担任を呼びます。

「どうしたの?」

「あのね、お腹がグ~ッて鳴ったの」

「大丈夫、次はお弁当だよ!」

優しく対応した担任。すぐに笑顔になりました。

(2)へ続く

5年 合同体育

5年生は、合同で体育を実施しました。

体力テストの種目練習を互いに見合いながら行います。

体力テストの種目は、厳密に時間と測定方法が決められているため

適当に行ってしまうと、正しい結果となりません。

反復横跳びは、慣れが必要かも知れません。

「タンタンタンタン…」と

リズムよく往復できる子は、案外少ないです。

上体起こしは、足を曲げる角度と補助の仕方がポイント。

1回目の試技でしたので、持ち方がまだまだです。

暑い時期ですが、身体を動かすことを嫌がらない5年生。

測定当日は、よい記録が出るといいね!

2年 メディア教材

2年生が、メディア教材を視聴しています。

これは、「あいさつ」についての教材です。

なかなか面白い作品で、笑いがおこっていました。

こちらは、「きがえ」を題材にしたものです。

これからプールがありますからね。

時には、このような教材を使用した方が

集中力や理解力が得られる場合があります。

今年もはじまりました

「服のチカラ」プロジェクトが今年も始まりました。

昨今、世界中でSDGsがさけばれています。

子どもたちは、どのような関わり方を見出すのでしょうか。

本年度も、ユニクロ様にご協力いただいて進めていきます。

ユニクロ野田店の店長様が、講師として来校されました。

SDGsの概要や、持続可能な開発目標の意味など

挙手をして答えられたことにびっくりしました。

講師;「服を着ることの意味とは何でしょうか」

講師;「少し周りと相談してみてください」

さっと、周りと話し合うことができます。

話し合ったことを発表します。

自分たちなりの考えが盛り込まれていました。

その後も話し合いと発表を数回繰り返しました。

聞くだけではなく、考える機会がある講演でした。

今後の活動をどう組み立てていくのか楽しみです。

月曜日の放課後は

月曜日の放課後は、職員打ち合わせがあります。

1週間の学校の動きを確認します。

その後は…

お茶の準備をしているわけではありません。

体育部が、プールの消毒について手順確認を含めて

打ち合わせをしています。

その後は、実際にプールに行き、現物の確認と

注水及び排水の確認を行います。

水泳指導に使用する備品の確認も行っていました。

ところ変わって…

こちらでは、1年生の校外学習の打ち合わせ。

分単位で行動計画を確認していきます。

安全・安心が校外学習においても原則。

危険箇所だけでなく、迷いやすい(間違えやすい)場所も

全てチェックし、担当も確認します。

その他にも、荒天の場合や混んでいた場合の対応、

消毒のタイミングや帰りのバスが遅れた場合の対応など、

考えられることは全て検討していきます。

日常の学習にしても校外学習にしても

対応できるように準備をしておくことが大切です。

リーダー会議

本校の特色ある活動の一つ「たてわり活動」

定例のリーダー会議が開かれました。

自治活動の一環ということもあり

児童主体で会議は進んでいきます。

次回の「たてわり活動」をどう進めるか。

何を行い、どこで活動するのかを話し合います。

各リーダーが考えていることは、

「いかに交流し、学年を越えて楽しむことができるか」

そのためには、グループごとの交渉が必要な場合も。

指示を出し、説明するリーダーは、真剣です。

たてわり活動時の笑顔は見られません。

その時を想像し、それぞれの学年をおもんばかる。

活動の手順を反芻し、無理が無いかどうかを考える。

企画をするのはたいへん。

でも、みんなが楽しめたときは最高!

自分たちも体験してきた活動です。

だからこそ、責任をもって臨もうとしているのでしょう。

「ドダダダダダダー」という音の正体

事務処理をしていると、いきなり、

「ドダダダダダダー」という鈍い音と振動が。

ベランダに出てみますが特に異常はありません。

空を見上げてもヘリコプターは見えません。

2階に上がると、その原因が分かりました。

6年生の図工でした!

結構な振動と音が下まで響くものです。

図工室の方が、むしろ静かな感じがします。

なかなか糸鋸の扱いが上手です。

曲線を回しながら切るのが難しいかな。

それよりもびっくりしたのがコレです!

↓

↓

↓

図工にもICTの波!

操作をしていた児童に話を聞くと、

「ロンドン調のデザインを考えています」

時代の流れを強く感じました。

さて、野田市ではICTの活用を進めています。

これも、その一環となります。

今後は、このような授業光景が、当たり前の時代なのですね。

廊下に謎のメジャーが!

廊下に出ると、廊下の真ん中になぜかメジャーが!

周りを見回してみると

何やら集まっています。

さらに近づいてみると…

廊下の長さを実際に測っていました。

実は、とても大切な活動です。

空間認識力は、実際の距離感を経験することで

培われていくからです。

このような経験が乏しいと…

・絵地図の方角や距離感がバラバラ。

・地図が読めない、距離感がわからない。

と、なるかもしれません。

実際にやってみることこそが大切なのです。

鉄棒できるよ!

学校のホームページを見てくれたのでしょうか。

休み時間に、

「ぼくも鉄棒できるよ!」

と、声をかけてくれました。

「どれどれ、得意技は何かな?」

地球回りです。

自分の体重をしっかりと支えることができていますね。

見ていた他の子もやり始めました。

別の技を見せてくれた子は、

難易度が高い足をかけての前回り!

これは難しいのですが、上手に回転していました。

回りで見ていた男の子に

「鉄棒の技、何かできるかな?」

と、聞いてみたところ、

「ちょっとできないけれど、ブタの丸焼きならできる」

との回答。

「よし、まずはそれに挑戦してみよう!」

とりあえず、やってみる。

できたことは認める。

鉄棒をはじめるきっかけになればいいな。

虫さがし

業間の時間、1年生が何かを探しています。

聞いてみると、バッタを探しているとのことでした。

「いた!」

「捕まえた!」

声が聞こえると、すぐにみんなが見に来ます。

楽しそうです。

生活科で興味を持ったのかな?

別の場所では、バッタではなくダンゴムシ集めが。

この虫ブームは、しばらく続きそうです。

【速報】陸上競技会結果

陸上競技会の結果です。

6年女子100M 黒崎さん 優勝!

6年女子走り幅跳び 黒崎さん 第2位

6年男子80MH 鈴木さん 第5位

男子J(5年)リレー 第8位

女子(6年)リレー 第5位

先ほど、選手団が帰校しました。

マスク焼けをしていますが、元気そうです。

今日は、早めにゆっくり寝てほしいです。

多分、お風呂はしみるでしょうね。

陸上競技会(1)

大会当日、日差しの強さが気になりますが

天候には恵まれました。

選手の朝の表情を見てみると

特に気負った様子も無くリラックスしているようです。

朝の健康観察を終え、諸注意をしっかり聞いています。

本日の監督を務める長尾教諭の方が緊張しているかな?

私から話したことは2つ。

1つ目は、大会の雰囲気を大いに楽しむこと。

緊張するかも知れない、競技前におなかが痛くなるかもしれない。

でも、その独特の雰囲気を体感できることこそが貴重な機会。

きっと、大きな思い出になるはずです。

せっかくの機会。楽しんでほしいです。

2つ目は、家族をはじめ、関わった方々への

感謝の気持ちを大切にすること。

自立している子もいるかもしれませんが

それでも、1人で全てができるわけではありません。

社会の一員として、自分の周囲にも目を向けられる

そんな人になってほしいですね。

職員に見送られながら元気に出発!

よい1日になりますように。

昼休み 鉄棒

昼休みのことです。

鉄棒のところで遊ぶ1年生の女の子。

「逆上がりできるかな?」

軽い気持ちで聞いてみたのですが、

「できるよ!続けてくるくる回れるよ」

と、即答でした。

「それはすごい!見せて!」

「いいよ。『向こう』でもできるよ」

と言って、走って行きました。

『向こう』とは、高い鉄棒の方です。

おいおい、自分の背より高いじゃないか。

え?一回ずつ逆上がりをするのではないの?

と、思っていた瞬間、くるくるくるくる回ります。

「ちょっとまったー!写真撮るからもう1回!」

「いいよ!」

これはたまげた。びっくり仰天。

「ゆりかごもできるよ。見たい?」

すごいすごい。

この後、こうもりも見せてくれました。

しかも1年生!

それを見ていた4年生。

「ぼくも鉄棒に座って手を離せるよ!」

やるじゃないか。

そのまま、後ろ回りでクルん。

鉄棒を怖がる子は多いですが、

回転する感覚を身につけられる運動です。

いろいろな技を身につけてほしいなあ。

2年 生活科(野菜づくり)

渡辺農事様のご協力で行っている野菜作り。

本日も、野菜の先生が来校して、手入れを行いました。

絵図を用いての説明には、いつも感心させられてしまいます。

2年生にとっても、イメージがしやすいですね。

まずは、除草です。

キュウリは、茎を棒に結んでいきます。

トマトは、脇芽を省いていきます。

自分でやった成果は、人に見せたい!

「先生!こんなに取ったよ!」

脇芽だって折れていた茎だって、何でも見せたい!

自分から夢中になって参加している証拠です。

その間も、畑の先生は、子どもたちから質問攻めに!

でも、やさしく1つずつ丁寧に答えてくれます。

それを聞いて、また質問が続きます。

実がなっているのを発見!

トマトはまだ緑ですが、キュウリは食べ頃サイズです。

ここで、問題。

実を見つけた子どもたちは、どうするでしょうか?

実は、触ろうとするのです。

「キュウリ、トゲトゲするね」

「小さいやつも、トゲトゲしてるよ」

「トマトは、ちょっと固いかも」

「あれ?こっちはプニョって感じ」

実際に触ってみて、いろいろな発見をします。

落ちてしまったピーマンの若い実の中身を確かめています。

「匂いがピーマン!」

ピーマン嫌いもとりあえず匂いをかぎにきます。

でも、「うぇ。ピーマンきらい…」

それを聞いたピーマン好きは、

「ピーマン食べたい!ピーマン大好き!」

一人一鉢で育てている野菜も、野菜の先生が

1つずつ見回って、成長を確かめてくれます。

最後は、自分の鉢に水やりをたっぷり行います。

種類ごとに、きれいに並べることができたね!

最後の野菜の先生の話では、

これからキュウリは、どんどん採れるようになるそうです。

トマトは、たくさん実がなっていますが、

2週間くらい経ってから収穫できるとのことでした。

暑い中、広報部の方が取材に来てくれました。

取材しながら、多くの子たちの話を聞いてくれており

とても有り難く感じました。

ウォーターパーク

本校のウォーターパークは、

循環式のビオトープでは、ありません。

ですから、アオミドロ等が増えやすいですし、

定期的に水の管理をしなければなりません。

藻が発生しやすいこの時期は、

教頭先生が、こまめにチェックしています。

藻が多すぎると、魚が動きづらくなり、

天敵に狙われやすくなるからですね。

水は、それほど汚れていないようです。

水温も、まだまだ大丈夫そうでした。

ふと見ると、小さなカエルが岩にしがみついていました。

オタマジャクシからカエルになったばかりかな。

未知の世界への旅立ち。

やっぱり、不安なのかなあ。

3年 交通安全教室(自転車)

3年生の交通安全教室は、

自転車の正しく安全な乗り方です。

講師は、前の時間と同じ5名の方々です。

雨天のため、体育館内にコースを設置して実施します。

まずは、見本と注意事項の説明を聞きます。

安全確認の仕方や、交差点の渡り方を見ます。

ついたては、見通しの悪い交差点です。

その後、実際のコースをつかって確認していきます。

講師の方々が、要所で丁寧に教えてくださいます。

やっているようで、実はやっていない安全点検。

自分の身だけでなく、相手を守るためにも必要です。

さて、今後の自転車の乗り方はどうなるでしょうか。

学んだことを生かしてほしいものです。

1年 交通安全教室(歩行)

1年生を対象とした交通安全教室。

野田警察署から1名、安全協会から4名が来校されました。

「将来、警察官になりたい人!」

と聞いたところ、こんなに多くの挙手がありました。

まずは、座学で横断歩道の渡り方などを学びます。

その後、外に出て、実際に横断歩道を渡ります。

「右見て、左見て、そしてもう一度右を見て!」

一人ずつ確認をしていきます。

コンビニ角の横断歩道を渡ります。

安全協会の方も、やはりこの交差点が気になるようようです。

ここでも、一人一人、確認しながら渡ります。

歩道橋前の横断歩道。

信号と車の動きを確認してから渡ります。

すれ違う人のために、歩道でも左側を空けていますね。

学校角の横断歩道を再度渡ります。

おおむね、左右の確認はできていました。

戻ってきてから、振り返りと雨の日の歩き方を教わります。

最後のお礼まで、きちんとできました。

終了後、1年生の何人かから

「教わったこと、今日の帰りからやろう!」

との、声が上がりました。

警察官も交通安全協会の方も、感心していました。

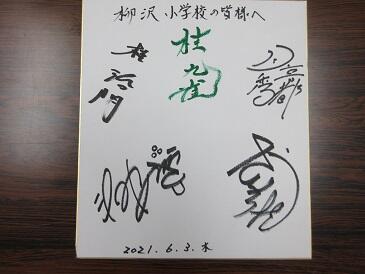

柳沢小学校寄席

文化庁の文化芸術による子供育成総合事業の一環として

こどもらくご教室「柳沢小学校寄席」を実施しました。

噺家による落語解説と寄席囃子の解説から始まります。

この場面で、すでにたくさんの笑い声が!

個別の撮影は肖像権の関係でありませんが、

どの場面でも、たくさんの笑顔と驚きの顔が見られました。

本日の出演者

・桂 九雀 さん【落語】

・桂 三四郎 さん【落語】

・桂 治門 さん【落語】

・月亭 秀都 さん【落語】

・はやしや 絹代 さん【三味線】

・渡辺 あきら さん【ジャグリング】

児童による体験ワークショップもありました。

児童代表の言葉も、はっきりとした声でお礼が言えました。

出演者の皆さんから、色紙をいただきました。

演者の皆さんがお帰りになる際、

「今までの学校で一番良かった!」と2つ、誉めていただけました。

1つは、子どもたちの反応!

みんな素直ですから。感情がストレートに伝わります。

2つ目は、松島教諭の司会進行!

「今後の巡業に同行させたい!」とのことでした。

ご家庭でも、感想を聞いてみてください。

1年 アサガオの観察

1年生が、アサガオの観察をしています。

どんどん大きくなっているね。

どんなことを書いているのかな?

植木鉢が大きく描かれています。

葉っぱの角度をよく見ていますね。

大きく育った様子が大きく描かれています。

色も変えているなんて、すごいなあ。

担任が、実際の葉っぱを触ってみるように促します。

「ほら、ここは固いでしょう?」

「本当だー!」

子どもに足りない視点を提供することも大切。

最後は、お水をあげて観察終了!

すぐに、

「先生、休み時間一緒に遊べる?」

「昼休みに遊べる?」

1年生らしいなぁ。

陸上選手 壮行会

ロング昼休みに、陸上選手の壮行会がありました。

児童会の進行で行います。

選手入場では、颯爽と駆け足で入場してきました。

ユニフォームを着ると、陸上選手の雰囲気が出ます。

いつもは、にこやかな子たちですが、キリッとしています。

顧問による選手紹介。

呼名されたら、大きな声で返事ができました。

児童代表の励ましの言葉。

この内容が本当に立派でした。

全て、自分で考えたそうです。

選手の返礼の言葉も、気持ちが入った言葉でした。

当日は、当然、緊張することでしょう。

でも、めったに無い素晴らしい機会です。

まずは、その雰囲気を楽しんでほしい。

失敗をおそれず、全力を尽くそう!

羽化(2)

2年生の教室を出て、2組の前に置いてある

ヤゴを観察する水槽をのぞいてみると…。

トンボが羽化していました!

羽も開かず、体もまだ白いです。

これから、ゆっくり体液を行き渡らせていきます。

さて、昼休み、3年生が、

「ちょうちょうになりました!」

と、教えに来てくれました。

見に行ってみると、きれいなちょうちょうが。

「本当にきれいだね」

「あ、羽を広げそう!」

「体の色もきれいだよ」

「目がこんなに大きいなんて」

教えに来てくれた3年生と会話が弾みます。

何度か写真を撮ったのですが、

光の加減で、なかなか本当の色がでません。

いろいろ試しましたが、結論は、

「自然に見る色が、一番きれい!」

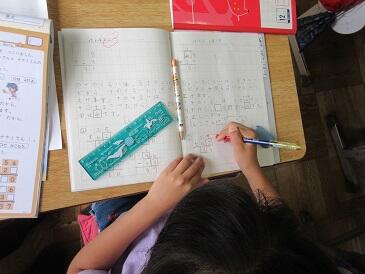

2年 算数

2年生の算数の授業を見てみましょう。

落ち着いた雰囲気で授業を受けています。

子どもたちのノートに着目しました。

見やすくまとめられています。

2年生になり2ヶ月と考えると、立派なノートです。

ノートにきちんと書くことが習慣化されているようです。

見やすいノートは、頭の中の構造化を助けます。

頑張っているなあ。

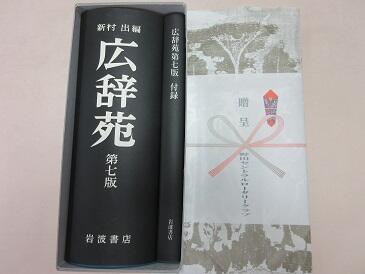

辞書の寄贈

本日、野田中央ロータリークラブ様から

学校へ広辞苑の寄贈がありました。

創立30周年の記念事業とのことで

柳沢小学校で贈呈式がありました。

校内で、大切に使わせていただきます!

5年 課題図書の紹介

5年1組の教室では、課題図書の紹介をしていました。

今日、紹介していた本は、「オランウータンに会いたい」

実は、熊谷教諭は、学生時代にオランウータン研究者を

志していたので、自然と熱が入ります!

「こんな本があります。あんな本もあります」よりも、

自分が好きな対象が書かれている本を熱く語る方が

子どもたちも内容に興味・関心を抱くものです。

ふと、窓側の棚を見ると、豆の観察シャーレが置かれていました。

カビが生えてダメになるものが多いのですが、

一つもカビが発生していません。

しっかりと管理されているということですね。

今日の昼休み(2)

トラックでは、陸上部でしょうか。

リレーのバトンパス練習をしていました。

しばらく見ていたのですが、

その向こう側の芝生の上で倒立ブリッジをしている子が。

マットがあっても怖がる子が多いのですが

芝生の上で、自然に行っています。

おおー!すごい!

5年生の竹内さんでした。

もう一つ感心したのが、

それを見ていた別の子がチャレンジしました。

残念ながら失敗。でも挑戦することが素晴らしい!

「次、チャレンジしたらできると思う!」

うん、そうだね。きっとできるはず!

今日の昼休み(1)

一輪車や鉄棒でいつも遊んでいる1年生がいません。

あれ?どこで遊んでいるのかな?

なんと、6年生と「へびじゃんけん」をしていました。

この写真で分かるように、

6年生は、1年生が出発するタイミングを教えています。

6年生とじゃんけんするときも、別の6年生が

サポートしていました。

6年生のホスピタリティがすごすぎる。

自然にできて、自分たちも楽しめる。

そして、1年生も心から楽しんでいます。

これが柳沢小学校児童の「目指す児童像」です。

どの学年・学級でも具現化できるように!

ヤブカラシ

敷地内には、たくさんの樹木があります。

そこに忍び寄る、天敵が!

その名も、「ヤブカラシ」!

植え込みの間から、弦を伸ばして

あっという間に樹木を覆ってしまいます。

ヤブカラシとは、よく言ったもので

その下の葉は、光合成ができなくて枯れてしまいます。

取ると節からプツンと切れてしまうので

なかなか全てを取り除くことができないのです。

藪に手を入れてなるべく全部取ろうとするので、

作業の後は、肌がチクチクします。

やっぱり暑くても、長袖は必要なようです。

諸帳簿点検

今日は、諸帳簿点検の日でした。

学校には、様々な帳簿があります。

どれも大切な物です。だからこその点検。

市教委から、3人の管理主事が来校し、

教頭先生と1つずつ点検をしていきます。

子どもたちの大事な記録。

学校の歴史の一部を形づくる記録。

後世に残るからこそ、間違いがあってはなりません。

ロシアの格言に、

「信用するが検証する」

と、いうものがあります。

定期的に業務の内容を確認することこそ大切なのです。

情報提供

先日、本HPで情報提供のお願いをいたしました

「生物多様性のだ戦略」に関わる「西山市民の森」。

学校評議員の飯塚様より、情報提供と資料提供がありました。

やはり、下の湧水は、田畑の水利として活用されていたようです。

また、奥の社(やはり弁天様でした)も

「夜泣き弁天」と呼ばれ、篤い信仰があったとのことです。

資料を読み込み、地域を知るための掲示物として

まとめていきたいな、と考えています。

せっかく、学区にあるのですから。

柳沢小の子たちも、興味をもってくれるといいな。

1年 学校探検

今日は、1年生の学校探検の日。

もちろん、校長室にも来室します。

入り口のところから、興味津々。

目がらんらんと輝いています。

「花がいっぱい」「床がツルツル」

「校長先生、この中に入っているのは何ですか?」

1年生ならではの質問も。

「校長先生、この写真はなあに?」

『今までの校長先生だよ』

「死んじゃったの?」

『えっ!?いや…』

素直で心のままの質問に対し、窮することもしばしば。

さて、子どもたちの一番のお気に入りは…

やっぱり、来客用ソファでした!

「校長先生のイスは硬いから、こっちでお仕事すれば」

『そのイスは、お客様が来たときだよ』

「こっちの方が、気持ちいいのにねー!」

最後は、

「校長先生、あとで、また来るね!」

「有り難うございました!」

「失礼しました!」

こちらも、いろいろでした。

楽しんでくれたかな?

とんぼ

先日、プール清掃の際に、捕まえたヤゴ。

どうやら、土日のどちらかで数匹が羽化したようです。

棒の先端まで行って、脱皮しているようです。

中身は空。どこにいるのかな。

1匹見つけました。

羽がピッと伸びて透明になっているので

羽化してから、相当の時間が経過しているようです。

あと数匹は見つからず。

どこかに飛んで行っちゃったかな。

今日の担任は、教頭先生です

1年2組の担任は、本日、出張でした。

朝はたいへんでした。

「野嶋先生が行っちゃうー!」

と、数人の子が大泣きしています。

教頭先生が、1日だけの担任です。

大泣きしていたこともあり、

心配で、ちょくちょくのぞきに行きました。

大丈夫ですね。

みんな、元気に過ごしていました。

ん?教頭先生は、何だかいつもより楽しそう…。

最後は、みんな笑顔で帰りの会!

何人かに、今日の感想を聞いてみました。

「教頭先生は、やさしかったかな?」

「…。おもしろかった」「おもしろかった!」

教頭先生は、おもしろい先生だったようです。

やっぱり何だか、教頭先生、いつもより楽しそう…。

3年 ホウセンカの観察

3年生は、ホウセンカの観察をしていました。

じっくりと観察しながら記録をとっていきます。

みんなしっかりと記録しています。

担任の先生に、

「みんな、よく見ながら書いているね」

と、伝えると、

「うちの学級は、みんな観察力があるんですよ」

サラリと学級自慢が。

植木鉢の中にいた、ダンゴムシに夢中なのは、御愛嬌。

これから、どれだけ大きくなるのかな?

1年 切り紙

1年生が、紙にハサミを入れて

様々な模様を作っていました。

折り紙の大きさや色も自分たちで選びます。

切り方を工夫して、できた形を見て楽しんでいます。

「これは、コウモリ!」

「ねえ、見てみて!こんな模様ができたよ!」

いつもの「見て見て」エネルギーが爆発です!

ひとつひとつ、先生は感想を言って、認めていきます。

色とりどりの模様のカーテンになりました!

6年生による掃除指導

東側階段は、学校玄関の前にある階段です。

4年生が担当でしたが、まだ難しかったのかな。

汚れがなかなか取り切れていませんでした。

そこで、6年生が登場!

前にも紹介した清掃名人の面々です。

6年生が4年生に、掃除の仕方を教えています。

「それは、まだ掃いたことにならないね」

「こちらから拭くといいよ」

4年生が掃除したところは、6年生の点検が入ります。

床を指で触り、「うーん、まだ足りない」

実は、1週間ほど前に、6年生が清掃の手本を見せているのです。

それを見た4年生、自分たちとの違いに驚きます。

だからこそ、素直に6年生の言うことを聞きながら覚えます。

反対に、6年生は、「そのようにして」いつも清掃していたということです。

こういう継承の仕方、素敵だと思いませんか?

緑の羽募金

昼休み、児童会役員が、緑の羽募金の集計作業をしました。

「校長先生、お金を扱うので、校長室を借りてもいいですか」

さすが児童会役員。しっかりとしています。

コインの仕分け機を用いて集計していきます。

集計額合計を隠しながら行っているところが、かわいいですね。

結果、どのくらい集まったのでしょうか?

14,993円でした!

ご協力有り難うございました。

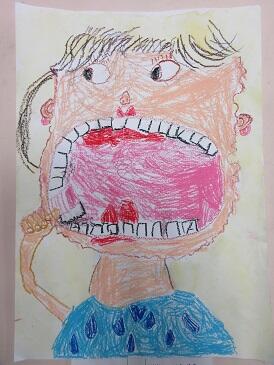

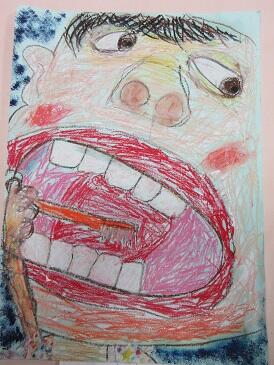

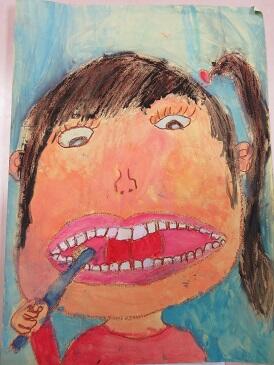

歯のポスター代表決定!

歯のポスターの学年代表が決まりました。

1年 佐藤さんの作品。

表情がなんともいえない「味」がありますね。

2年 児玉さんの作品。

対象を大きく描き、ダイナミックな仕上がり!

3年 白石さんの作品。

肌色が複数の色を組み合わせてあり、表現力があります!

4年 長谷川さんの作品。

デザイン性が出てきました。輝いてます!

5年 瀬能さんの作品。

かわいい「歯」の表情が一つづつ違います!

6年 工藤さんの作品。

標語がつきました。絵と標語が合っています!

発達段階が感じられ、おもしろいですね。

いずれも、表現力がある絵に仕上がりました。

6年 学力・学習状況調査

6年生が学力・学習状況調査を受けました。

普段のワークテストとは問題も答え方も違います。

ちょっと、戸惑っているかな?

国語・算数を終えてからの質問紙。

とても疲れるのです。

結果は、かなり詳細に戻ってきます。

日常の生活習慣との相関なども検証されます。

大切なことは、その結果を生かすこと。

これにより、職員の指導方針も当然変わります。

培うべきポイントはどこか。

伸ばすべき観点はどこか。

卒業から逆算して、どう優先順位を付けるのか。

例年、夏期休業前後に結果が来ます。

結果が戻ってくると、夏の暑さに負けないほど

職員室の熱気は上がるものなのです。

第2回たてわり活動

今日は、たてわり活動日。

さわやかな天気の下、みんなで校庭で遊びます。

6年生が、グループごとにプログラムを準備します。

下級生への説明も慣れてきたかな?

広い校庭のため、グループ数が多くても大丈夫!

あれあれ、やさしい6年生のお兄ちゃんから離れません。

それぞれのグループで仲よく遊んでいます。

異年齢層との交流は、とても大切。

地域のコミュニティづくりにも役立ちます。

よく見ていると、6年生の配慮がよく分かります。

事前指導の成果というより、元来のものです。

柳沢小の6年生は、本当に下級生にやさしい。

もちろん、当校自慢の裏校庭も使っています。

こんなに恵まれた環境は、なかなかありません。

下級生も上級生と安心して遊んでいます。

最後の反省会。

ここで、1年生の感想をご紹介します。

「(警ドロをしていたとき)6年生のおねえさんが

にげるのがはやくて、おいつかなかったかれど

あきらめてくれたので、つかまえられました。」

6年生、いろいろ考えてくれたんだろうなあ。

朝の登校

日差しは強いですが、湿度がそれほど高くないせいか

昨日よりは、過ごしやすい気がしています。

さて、気になっている登下校。

交通量・狭道・変則交差点・暗道・工事…

どうしても気になってしまいます。

もちろん、日常的な交通安全指導は継続していますが

それでも、子どもたちは、

常に意識しているわけではありません。

何かを見つけ、突然走り出す。

話が楽しく、横に広がる。

追いかけっこや持ち物の振り回し。

自分にも経験あるなあ。

やはり、現場での指導が大切なのだと思います。

繰り返し、繰り返し、肌身に付くまで。

でも、毎朝、安心できる登校を見ることもできます。

赤コースの登校グループです。

いつも一列。周囲の確認もきちんとしています。

見ていてホッとする、朝の一場面でした。