北部小学校ブログ

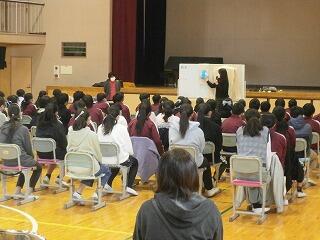

6/18 スクールアドバイザーによる特別授業(5年)

今日は、学校スクールアドバイザー(弁護士)による特別授業が5年生で行われました。

「弁護士の仕事内容」から「いじめはなくせる」という話まで子どもたちにわかりやすいように

具体的に話をしてくださいました。

子どもたちも弁護士さんのお話ということで、いつも以上に興味を持ちながら話を聞くことが

できました。

弁護士さんが、職員玄関を出るまで、お見送りをしながら興味津々に弁護士さんに質問する

児童もいました。

直接、弁護士さんからお話を聞くことができ、とてもいい経験になりました。

6/17 ワークテストなどの取り組み

1つの単元の学習が終わると、どの程度、学習が定着したかを知るために業者から購入した

「ワークテスト」を実施しています。

実施後、点数がついて返却されますが、大切なのは、その後の答え合わせ(確認)です。

特に、間違えてしまった箇所は、なぜ間違えてしまったのか?どのように考えれば良かったのか?

ここで確認しておきたいものです。確認しないでそのままにしておくと、また同じ間違えてしまう

可能性があるからです。同じ間違いを繰り返さないように、ワークテストに限らず、ドリルや

練習問題などでも、答え合わせの時間を大切にしたいものです。

学校でも確認しますので、ご家庭でもお願いいたします。

6/14 踏切安全教室(1年)

今日は、東武鉄道さんのご協力のもと、1年生対象の「踏切安全教室」を実施しました。

まずは、「どんな仕事をしているのか?」「どんな危険が潜んでいるのか?」などを

映像を見ながら、東武鉄道の運転手さんや車掌さんなどから説明を受けました。

次に、グループに分かれて、「アルコール検知器」や「線路内に物が落ちてしまったらどうするのか?」

「踏切の正しい渡り方」など様々な体験をして、安全に利用しようという気持ちが育ちました。

便利な鉄道が学区内に走っています。これからも安全に気をつけて利用していきたいです。

東武鉄道の皆様、ありがとうございました。

6/13 クラブ活動(話し合い編)

今日は、今年度1回目の「クラブ活動」がありました。

「クラブ活動」は、4年生以上の児童が参加し、年に8回実施します。

今日は、1回目なので、自己紹介をしたり、クラブ長や副クラブ長を決めたり、

年間の活動を決めたりと話し合い活動を中心に行いました。

次回からは、実際の活動が中心になります。

「クラブ活動」では、4,5,6年生の児童が自分の興味のある活動を選んでいます。

異学年交流にもなりますし、同じクラブを選んだ者同士、楽しい活動にして欲しいです。

6年生のリーダーシップにも期待しています。

6/12 学区探検(1年)

7日(金)と今日の2日間、1年生は、「学区探検」を行いました。

自分の自宅近くはどのようになっているのか、確認しながら探検することができました。

また、右側をきちんと歩いたり、右左の確認をして横断したりと安全にも気をつけて探検しました。

少し暑い気候でしたが、暑さに負けずに1年生は頑張りました。

6/11 校外学習(5年)

今日は、5年生が埼玉県川口市にある「スキップ シティ」に校外学習に出かけました。

アナウンサー、カメラマン、ディレクターなどを役割分担し、放送のしくみを体験したり、

アニメのアフレコ体験や空飛ぶじゅうたんの体験など様々な体験や映像を見ることにより

たくさんのことを学ぶことができました。

また、ふりこや、水溶液の実験に関わるサイエンスショーを見せていただいたり、ゲーム感覚で

知識を身に付けることができたり、子どもたちにとって、楽しい校外学習となりました。

6/10 国語の授業

学習に力を入れたい時期となりました。

学力向上には、まずは1時間1時間の授業を大切にすることが重要です。

子どもたちが「わかった」「できた」という喜びをたくさん得られるように、

私たち教員は、日々の授業の前に「教材研究」を行います。

そんな中、授業の経験を積んでいる職員が何人かいます。そのような経験豊富な

職員の授業を見せていただきながら教員の授業力がアップしていきます。

当然、子どもたちの学力定着にも繋がっていきます。

今回は国語の授業をベテラン職員に展開していただきました。

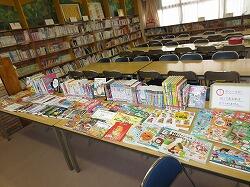

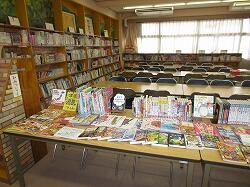

6/7 読書活動の推進

読書活動を充実させることは、大切なことと言われている昨今ではありますが、本校でも

読書活動の推進を行っています。

朝の活動時間や業間休み、昼休み、授業中(学習内容によって)に本を借りたり返したりすることが

できます。パソコンで管理をしているので、担任や図書委員会の児童、図書ボランティアの方々のご協力によって

パソコンに入力しています。どの児童がどの本を借りていて、いつまでに返さなければならないのか、すぐに

わかるようになっています。

本校では、第2図書室もあり、その場で調べ学習等を行うことができます。

また、図書ボランティアの方々のおかげで、本が整理整頓されていたり、図書室の掲示物が充実していたり

します。いつもありがとうございます。

少しずつ、子どもたちが本を好きになってくれればと思います。

6/6 実験(理科)や創作活動(図工)

学校には、普通教室以外に特別教室があります。主にプレハブ校舎にあります。

家庭科室や理科室、図工室や音楽室などです。

学習内容によってですが、理科の学習で実験や観察を行いながら学ぶ授業があり、

理科室を使用することがあります。

また、図画工作の学習で、絵を描いたり、何かを作製する創作活動では、図工室を使用することが

あります。

いつもとは少し雰囲気の違う中、子どもたちは、実験や観察からわかったことをまとめたり、

のびのびとした作品を仕上げたりしました。

6/5 野田市小学校陸上競技大会

好天に恵まれ、今日は「野田市総合公園陸上競技場」で「野田市小学校陸上競技大会」が行われました。

今までの練習の成果を発揮し、子どもたちは頑張っていました。

練習通りに良い結果が出た子どもたちや練習以上に良い結果が出た子どもたちもいましたが、

今日に限ってうまく結果が出なかった児童もいました。

結果も大切ですが、今まで頑張ってきたことの方が数倍大切なことだと思います。

今後の学校生活や日常生活において、今回の経験をいかして、さらに頑張って欲しいと思います。

暑い中、頑張った陸上部の子どもたちに温かい励ましの言葉をお願いいたします。

そして、弁当作りや応援等ご支援いただいた保護者や地域の皆様に感謝申し上げます。

ありがとうございました。

6/4 教育実習生と子どもたち

以前、ご紹介しました本校出身の教育実習生2人が、今週の金曜日で実習を終えることになります。

昨日は5年生で算数を、今日は2年生で国語を、「精錬授業(大学の先生方が参観)」として行いました。

実習生は緊張しながらも最後までしっかり行いました。

子どもたちもいつも以上に、先生の話を聞き、一生懸命に学習していました。

この子どもたちからいずれ、大学生になったら北部小学校へ教育実習生として戻ってきてくれたら

嬉しいものです。

約1ヶ月の間、教育実習生と共に過ごした子どもたち、協力していただいた、保護者や地域の皆様、

ありがとうございました。

6/3 6月の全校朝会

今日は、朝の時間に「6月の全校朝会」を行いました。

「表彰」「校長先生の話」「生徒指導の話」「校歌斉唱」を行いました。

「表彰」では、6年生7名が表彰されました。

6月は雨が多くなり、室内で過ごすことも多くなるので、廊下を走ったり、教室で暴れたりは

しないで、廊下は右側を歩き、教室では静かに過ごすようにしましょうという話をしました。

子どもたちは、真剣に話を聞いていました。

最後に元気に「校歌」を歌い、「6月の全校朝会」を終えました。

5/31 清掃工場見学(4年)

生憎の雨の中でしたが、4年生が社会科学習の一環として、「清掃工場見学」に行ってきました。

実際にどのようにして、たくさんのごみを処理しているのか、見たり聞いたりして、

学習することができました。

施設内にある迫力ある機械や働いている方々の思いを見聞きでき、充実した工場見学になりました。

5/30 陸上部選手を励ます会

6月5日(水)に野田市総合公園陸上競技場で開催される「野田市小学校陸上大会」に出場する陸上部の

「陸上部選手を励ます会」を体育館で行いました。

児童会役員を中心に企画・運営を行い、応援団の皆さんの力も借りて、素晴らしい「励ます会」に

なりました。

陸上部の皆さんは、限られた時間の中で、精一杯練習を頑張ってきました。きっと、陸上大会当日も

練習の成果を発揮し、素晴らしい記録を出してくれることでしょう。

頑張っている陸上部の皆さんに、温かい励ましの言葉をお願いいたします。

5/29 調べ学習

学習中、課題について調べる場面では、あらゆる方法で調べ、体験させていく中で、課題によって、

どのような方法で調べていくのが適切なのか判断できる能力を身に付けさせたいと考えています。

例えば、教科書、資料集、本、インターネット、友達と話し合う、先生にヒントをもらうなど、方法は様々あり

ます。課題に対して、自力で解決できない時、あるいは、予想は立つけれど、確認したいときなど、

その課題にあった方法で調べていく力こそ、今後、中学、高校、その先に進んだ時の学習方法に

繋がっていけばと考えています。

子どもたちが、パソコン等を使用して学習している目は輝いていますし、とても上手です。

今後も、いろいろなことを調べさせていきたいです。

5/28 市内巡り(3年)

今日は、市バスを借りて3年生が「市内巡り」に出かけました。

「関宿城博物館」や「市役所」を中心に、見学をさせていただき、バスの中から、

牛舎、工業地域、醤油工場、住宅街や畑の多い地域など同じ野田市なのに場所によって

いろいろと違いが見えたようです。

「関宿城博物館」では、近くの「関宿すいこう門」を見せていただいたり、「市役所」では、

なかなか入れない「議会場」を見せていただいたりしました。

見学態度も立派で、お褒めの言葉をたくさんいただきました。

3年生にとって、学びの多い1日となりました。

5/27 児童支援

日常の授業は、基本的に学級担任が1人で学級の児童に対し、行うことが多いですが、できるだけ、複数の目で

指導すること(少人数での学習指導)を考慮し、「専科指導」「サポートティーチャー」「児童支援員」「教育実習

生」(期間のみ)などの職員が配置され、国語や算数を中心に学習指導をサポートしています。

1人でも多くの児童が、「わかった」「できた」という実感がもてるように、今後も教材研究を重ね、

指導して参ります。ご理解・ご協力をお願いいたします。

5/24 本の読み聞かせ活動

「図書ボランティア」の方々が、図書室の整理整頓や掲示物などの環境の整備を行っていただいています。

大変、ありがたいことで、感謝申し上げます。

また、「図書ボランティア」さんの活動で「読み聞かせ活動」を2週間に1度程度、朝の15分をめやすに

各学級を順番にまわっていただき、実施しています。

図書館教育に詳しい方々にも協力していただきながら、何年前からの活動が継続的に行われています。

子どもたちにとって、本を好きになるきかっけになってくれることを期待しています。

5/23 学校探検(1年)

先日、2年生とともに行った「学校探検」をもとに、今週の火曜日と今日で1年生だけで

「学区探検」をしました。

体育館、保健室、校長室などを中心にまわり、気づいた点を中心に絵や文にまとめました。

さらに、疑問に思った点があれば、見てまわる予定です。

好奇心旺盛な1年生でした。

5/22 プール清掃

今日は、まもなくやってくる水泳指導のために、児童の下校後、職員で「プール清掃」を

行いました。

1年間の汚れはすごいですが、職員で協力して行い、隅々まできれいにすることができました。

このあと、天日干しや、入水後の水の管理を徹底して行い、6月後半から7月にかけての「水泳指導」を

安全に行っていきたいと思います。

子どもたちの「水泳学習」での喜ぶ姿が見れると、職員も嬉しい限りです。

「水泳学習」が待ち遠しいです。

5/21 本の紹介(1年)

先日は、運動会へのご支援・ご協力をありがとうございました。

子どもたちは、今日も元気に学校生活を送っていました。

1年生は、自分が読んだ本を友達に紹介しようという学習に取り組みました。

本を読むことが好きになって、たくさん読んでもらいたいという思いや、

本の紹介を自分の言葉で発表(表現)する経験を積み、コミュニケーション能力を

高めたいという願いのこもった授業展開でした。

子どもたちは、堂々と発表したり、どんな発表をしようか一生懸命、考えたりしました。

たくさん本を読んで欲しいものです。

5/18 春季大運動会

今日は、いい天気のもと、「春季大運動会」が行われました。

子どもたちは、練習の成果を発揮し、最後まで頑張り抜くことができました。

勝ったのは、紅組でしたが、紅組も白組もとても一生懸命、競技や演技を行いました。

頑張った子どもたちを大いにほめてあげてください。

今日は早くから来校していただき、子どもたちを応援してくださった保護者の方や

昨日、今日と準備や後片付けまで手伝ってくださったPTA役員さんを含む保護者の方々、

本当にありがとうございました。

5/17 運動会応援練習

いよいよ明日が「運動会」です。

準備が進む中、紅白の応援練習も仕上げに入ってきました。

各学級で練習している1部を本日はご紹介します。

明日の運動会当日が楽しみになってきました。

保護者の皆様、地域の皆様、応援をよろしくお願いいたします。

5/16 運動会係児童打ち合わせ(5、6年)

今日は、午後からいい天気となりました。朝の雨で、今日の運動会の練習は、

体育館中心となってしまいました。

いよいよ明後日、運動会本番を迎えることになりました。今日の14:50~

5、6年生による「運動会係児童打ち合わせ」が行われ、運動会での係としての

話し合いや練習を行いました。

5、6年生には、競技や演技はもちろんのこと、運動会の運営をつかさどる係としての

役割もしっかり果たして欲しいと思っています。

明日の「前日準備」、明後日の運動会当日、全校で力を合わせて頑張ります。

5/15 子ども未来教室(3年)

野田市主催で、年間15回程度、3年生の希望者対象に「子ども未来教室」を行っています。

10数名の参加で、水曜日の放課後45分程度の時間で、算数や国語の基礎・基本の学習(復習)を

中心に学習しています。

今日は4人の外部講師の方が、教えてくださいました。

今年度、1回目の教室ということもあり、子どもたちはとても真剣に取り組むことができました。

少しでも学習したことが身についてほしいです。

5/14 PTA除草作業

昨日の雨から一転、とても良い天気となりました。

昨日の雨で水分を含んだ土から雑草を抜くので、作業はしやすかったかと思います。

お忙しい中、30名前後の保護者の方々が、作業をしてくださいました。

大変、感謝申し上げます。ありがとうございました。

運動会も今週の土曜日に迫りましたし、少しでもきれいな環境の中で、子どもたちを育てていきたいと思います。

今後ともご支援・ご協力をお願いいたします。

5/13 教育実習生2名来校

本校の卒業生で大学生の2人が、今日から4週間、教育実習を行いに来ました。

2年生と5年生を中心に参観、実践します。教員としての力を少しでも身に付けて欲しいと思います。

運動会などの行事にも参加しますので、保護者や地域の皆様の温かいご支援・ご協力を

お願いいたします。

5/10 リコーダー講習会(3年)

3年生から音楽の授業で「リコーダー」を使用します。

専門の方に来ていただき、初心者の3年生にわかりやすく教えていただきました。

きれいな音色がでると嬉しいものですよね。

練習を重ねて今以上の演奏をめざします。

5/9 1、2年生 学校探検(生活科)

今日は、1、2年生合同で生活科の学習「学校探検」を行いました。

キーワードの言葉を集めて言葉を完成させるゲームを取り入れながら興味津々に行っていました。

2年生は、自分の知っていることを1年生に優しく教えてあげながら行っていました。

2年生が少しお兄さん、お姉さんに成長した様子が伺えました。

1年生も学校のあちこちを見に行くことができ、満足そうに活動していました。

5/8 運動会練習始めました

5月に入り、連休もありましたが、18日(土)の「春季大運動会」に向けて各学年の「運動会練習」が

始まっています。

走る順番を決めたり、表現の一部を踊ってみたり、完璧な競技・演技のためには、まだまだ練習が必要ですが、

子どもたちは着実に少しずつ上達しています。18日の本番を楽しみにしていてください。

また、高学年児童は、係の仕事もあります。自分の競技・演技だけではなく運動会全体を考えた準備や運営に

おおいに期待しています。

暑い日も考えられますので、熱中症対策(水分補給や休息など)にも気をつけながら取り組んで参ります。

ご支援・ご協力をお願いいたします。

5/7 よろしくねの会

連休明けの1日でしたが、昼休みに「よろしくねの会」を行いました。

この4月入学した1年生を2~6年生が迎える「1年生を迎える会」です。

1年生を温かく迎えようとする2~6年生の気持ちが良く伝わり、1年生も

終始笑顔でいました。

これからは、全校で力を合わせて、楽しい学校生活を送っていきます。

5/2 5月の全校朝会

今日は、1~6年までがすべて集まった初めての「全校朝会」を行いました。

校長からは、「困ったことがあったらすぐに先生や親に知らせること」「運動会練習は、熱中症に気をつけること」

などの話をしました。

生徒指導主任からは、「廊下の歩き方」「連休中の安全な過ごし方」についての話をしました。

最後に「校歌」を全校で歌い、朝会を終えました。

どの学年の児童も先生方の話をよく聞き、元気いっぱいに校歌を歌うことができました。

5/1 4年生 外国語(英語)活動

3、4年生は、週に1時間、外国語(英語)活動として授業を行っています。

今日は4年生が担任とALTの先生と協力して授業を行っていました。

英語に慣れ親しむため、英語の歌をうたったり、ゲームをしたり、楽しみながら学習しています。

また、カードや映像を見ながら行うなど、視覚的にとらえ、興味関心がわくような工夫もしています。

さらに、ALTの先生の発音を耳にし、本場の英語を聞きこともできます。

5、6年生、そして中学校への英語の学習につなげていければと思います。

ちなみに、北部小学校では、1、2年生も年に数回ですが、外国語(英語)活動を行っています。

4/30 3年 学区探検

三連休明けの今日、雨の心配もありましたが、無事に3年生の「学区探検」が

行われました。

線路近くの道、田畑沿いの道、車がたくさん通る大通り、大きな神社前、学区には

様々なところがあることを知りました。

ふだん、通っているところあり、まったく知らなかった場所もあり、一人一人が

見たこと思ったことをメモしながら探検しました。

成長とともに一人一人の行動範囲が広がっていくのでしょうね。

4/26 避難訓練

今日は、新しい学年になってから初めての「避難訓練」を行いました。

教室で大きな地震がきたときには、机の下に入ることや先生方の指示に従って、校庭に避難する

方法などを実際に行いました。

命に関わることなので、訓練といえどもより真剣に行いました。

子どもたちは、無駄な話をしないで、真剣な眼差しで先生方の話をよく聞いていました。

また、教室以外で地震がきたらどうするのか。

体育館、廊下、トイレ、登校途中など様々な場面を想定して考え、準備していきたいと思います。

これを機会に、自宅で地震がきたらどうするのか?

ご家庭でも話し合っておくのも良いかもしれません。

4/25 3年算数学習

今日は、3年生の算数で「時刻と時間」の学習を行っている学級がありました。

近年、デジタル化が進み、日常生活でアナログの時計を見る機会が減ってしまっているためか、

時計を正確に読んだり、時刻や時間を求めたりする学習を苦手に感じる児童が少なくありません。

時計の実物や模型などを使い、視覚的にとらえ、わかりやすい授業に努めて参ります。

ご家庭でもお時間がある際に、「今は何時何分?」とか「今から30分かかる場所に行くけど、着くのは、

何時何分?」など時刻と時間に関する問題を、普段の会話に入れていただき、学習が身近に感じられると

内容の定着も早いと思いますので、ご協力をお願いいたします。

4/24 交通安全教室(1、3年)

今日は雨天でしたので、「交通安全教室(1、3年)」を体育館で行いました。

野田警察と野田市安全協会の方々に来校していただき、

1年生には、道での正しい歩き方や横断歩道の渡り方を教えていただきました。

3年生には、自転車に乗る前の点検の仕方や正しい自転車の乗り方について、教わりました。

実際に目の前で見せていただいたり、体験させていただいたりして、わかりやすく学ぶことができました。

登下校はもちろん、日常生活でも交通事故等に気をつけて、これからも安全な生活を送りましょう。

4/23 音楽科の学習

2年生以上の学年では、音楽科の授業を専科の先生が中心に指導しています。

(1年生は、学級担任の指導です。)

歌ったり、演奏したり、時には、ゲーム的な要素を取り入れ、楽しく学習内容が身につくように

指導・支援しています。

音楽好きな児童が増えることを願っています。

ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

4/22 5、6年 外国語(英語)科の学習

月曜日は、ALTの先生も来校し、担任とともに、外国語(英語)科の学習を行います。

北部小学校といえば、外国語(英語)の学習が盛んであるというイメージが数十年前からありました。

その学習が受け継がれ、現在でも「グッドモーニング」「ハロー」「シーユー」などの英語での挨拶も

盛んに行われています。(もちろん、日本語での挨拶も推奨しています。)

小学校では、歌ったりゲームをしたりする活動も行いながら、英語に慣れ親しむことから始まています。

「北小万博」という行事も予定されています。

今後とも、北部小学校の外国語(英語)科の学習に、ご支援・ご協力をいただけるとありがたいです。

よろしくお願いいたします。

4/20 授業参観・学級懇談会

今日は、今年度最初の土曜授業日。新学年になってから初めての「授業参観・学級懇談会」を

実施しました。

たくさんの保護者や地域の方々に参観していただき、子どもたちも先生方も張り切って授業を

行いました。

学級懇談会にもたくさんの保護者の方々が参加していただき、1年間の学年・学級の経営方針を

担任から伝えることができました。

土曜日ですので、仕事がお休みの方々も多かったと思いますが、子どもたちのために、来校していただき、

本当にありがとございました。

また、「PTA総会の書面評決」へのご協力もありがとうございました。

4/19 1年生も給食スタート

1年生は、入学式から約10日近くたちました。

少しずつですが、学校生活にも慣れてきました。

今日からはいよいよ「給食」が始まりました。少し緊張しながらも先生方と一緒に手際よく

準備を行いました。

今日は人気の「北小カレー」(チキンカレー)でしたが、食事の時間なると、

みんなモグモグ食べることに集中し、おいしそうに食べていました。

来週の給食も楽しみですね。

4/18 学力テスト実施(4~6年)

今日は、6年生が「全国学力学習状況調査」を、4,5年生が「野田市学習到達度調査」を行いました。

どちらも国語と算数の2教科の実施です。

どの児童も真剣な眼差しで取り組んでいました。

現在の自分の得意なところ、苦手なところなどを知り、これからの学習定着にいかしていきたいと思います。

また、学校全体での課題なども見つかりましたら、今後、指導・支援して参ります。

4/17 朝の活動

今日から部活動(希望者)が始まりました。

運動部は、校庭と体育館で陸上大会に向けて、種目別に分かれ練習をしました。

音楽部は、音楽室で楽器演奏を運動会などの行事や地域行事の発表に向けて、練習を始めました。

限られた時間の中で、子どもたちの力が最大限出せるように指導・支援していきます。

保護者・地域の皆様のご協力をお願いいたします。

校舎内を交代で毎日掃いてくれている児童がいます。

委員会活動やボランティアで取り組んでいます。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう。

4/16 体育専科授業展開

今年度から3年生以上の学級に「体育専科」の教員が配置されました。

すでに先週から授業は始まっています。内容によっては、担任と2人で指導することもあります。

遊具を利用してのトレーニングやゲーム感覚でできる運動など、工夫した内容で体力向上や運動に興味が

持てるように授業展開しています。

これからは、暑い季節になってきますが、熱中症対策も十分に配慮しながら体育の授業を進めていきます。

4/15 下校の様子

今年度も下校は、教室での「帰りの会」後に、学年ごとに校庭に整列して下校するようにしています。

(雨天や校庭の状態が悪い時は、放送による学年ごとの下校)安全面を考慮しての下校方法ですので、ご理解・

ご協力をお願いいたします。

また、保護者の方の登下校の送迎や危険箇所の旗振り当番。さらに交通安全指導員の方の踏切での安全な誘導など

様々な点から児童の安全のためにご協力いただいていることに、大変感謝いたします。

今後ともよろしくお願いいたします。

4/12 発育測定等 保健行事のスタート

昨日から新学年になって初めての「発育測定」がスタートしました。(学年によって、実施日が違います。)

測定の手順を知り、スムーズですが、に計測することができています。

来週以降も「視力検査」「歯科検診」「内科検査」など学年によって、検査する内容や日にちがバラバラですが、

実施していきます。子どもたちの成長が楽しみですね。

4/11 部活動説明会

今日から1~6年生の全校児童が登校し、学校生活もにぎやかになってきました。

昼休みには、5、6年生の参加希望者が体育館に集まり、「部活動説明会」を行いました。

限られた日数や時間の中ですが、練習に励み、今年度の「記録会」や「発表会」などに

参加していきたいと思います。

保護者や地域の皆様からも温かい励ましのお言葉やご支援等をよろしくお願いいたします。

令和6年度 入学式

さわやかな青空のもと、「令和6年度 入学式」が無事に行われました。

新1年生41名が全員出席しました。

在校生代表の6年生も「歓迎の言葉」など最高学年として、とても立派な態度で参加しました。

また、式の準備や後片付けを最後までしっかり行い、たのもしく感じました。

令和6年度の全校児童数は、282名でのスタートです。

今年度も皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

入学式の準備・リハーサル

明日の「入学式」に向けて、5、6年生中心に準備をしたり、

式に在校生代表として、参加する6年生がリハーサルを一生懸命行ったり、

当日に向けて準備万端になってきました。

明日の式が今から楽しみです。

令和6年度 着任式・前期始業式

桜の花がきれいに咲きほこる中、久しぶりに子どもたちの元気な姿が戻ってきました。

令和6年度のスタートです。

本日新しく4月から北部小学校に着任された先生方との「着任式」が行われました。

子どもたちは、一人一人の先生方の挨拶を真剣な眼差しで聞いていました。

保護者の方々、地域の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

「着任式」に続き、「前期始業式」が行われました。

まずは、「進級、おめでとうございます。」

新たな学年、学級で、先生方と力を合わせて学校生活を送っていきます。

令和6年度も皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

令和5年度 卒業証書授与式

18日(月)に令和5年度 卒業証書授与式を行いました。卒業生は、とても立派な態度で式に臨み、素晴らしい式になりました。きっと中学校へ行っても活躍してくれることだろうと感じました。今までご協力いただきました保護者の皆様、ありがとうございました。

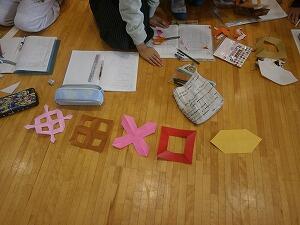

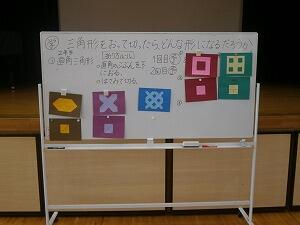

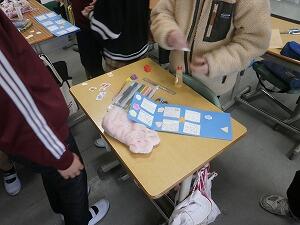

6年生と一緒に算数の学習

6年生が卒業する前に各学年が6年生と一緒に遊ぶ企画が続いています。2年生から「一緒に遊ぶだけじゃなくて、一緒に勉強がしたい。」というリクエストがありました。そこで、2年生の担任の先生が、教科書には載っていない、2年生も6年生も一緒に考えることができることを実践してくれました。

「折り紙を折って切ったらどんな図形になるか考えよう」という学習を行いました。「あそこを切るのだから、こんな形になるはずだ。」と頭の中で考えて予想を立てていました。2年生と6年生が話し合いながら楽しそうに活動していました。頭の体操になりましたね。

全校かくれんぼ

6年生がもうすぐ卒業してしまうので、業間休みや昼休みに各学年と6年生がドッジボール対決をしたり、ドロケイをしたりして一緒に遊んでいます。

今日は、「全校かくれんぼ」を昼休みに行いました。6年生が校舎内や校庭にかくれ(危険な場所は除く)、1~5年生が探します。希望参加でしたが、ほぼ全員が楽しそうに参加していました。

あっという間に見つかってしまう人が多かったのですが、結果は、6年生61名中2名が最後まで見つけられずに逃げ切りました。とても楽しい企画でしたね。

卒業を祝う会

本日、卒業を祝う会を行いました。4年ぶりに全校児童が体育館に集まって開催できました。やっぱり他の学年の発表をお互いに見合えるのは、いいですね。各学年とても工夫した発表で、6年生への感謝の気持ちを伝えました。

各学年の発表を見ていて、6年生に向けてのメッセージも込められていると感じました。

1年生・・・「スイミー」のように、みんなで力を合わせて頑張ってください。

2年生・・・「もちもちの木」のマメ太のように、勇気を持ってください。

3年生・・・「泣いた赤鬼」の青鬼のように、相手を思いやる心を持ってください。

4年生・・・「ごんぎつね」のように、人に気づかれなくても(誰も見ていなくても)頑張れる人になってください。

5年生・・・北部小学校での思い出を胸に、林間学校で火の神に誓った3つの誓いを忘れずに中学校でも頑張ってください。

これらの思いが6年生に届いた、心温まる素敵な会になりました。6年生の皆さん、中学校での益々のご活躍を期待しています。

卒業を祝う会に向けて

29日に行われる「卒業を祝う会」に向けて、各学年が発表の練習をしていました。お世話になった6年生に喜んでもらおうと、どの学年も工夫した内容のようです。どんな発表になるか当日が楽しみですね。

昼休みには、たてわりグループごとに集まって、6年生へのプレゼント作りをしていました。5年生を中心に、みんなで協力して作っていました。素敵なプレゼントが出来上がりそうでしたよ。こちらも楽しみですね。

吹奏楽部 旅立ちコンサート

本日昼休みに吹奏楽部の「旅立ちコンサート」が行われました。1年間の活動のまとめとして、取り組んできた曲を発表してくれました。「海兵隊」「吹奏楽の休日」「カントリーロード」「北小ロック」の4曲を上手に演奏しました。全校の児童も手拍子で楽しく盛り上がりました。吹奏楽部の皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。

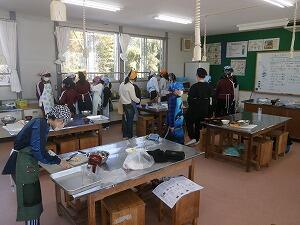

5年生 調理実習

家庭科室の方から良いにおいがしたので行ってみると、5年生が調理実習をしていました。

今日の調理実習では「味噌汁」を作るそうです。煮干しから出汁をとっていました。大根・油揚げ・わかめ・ネギと具だくさんの味噌汁ができました。自分たちで作ると味も格別ですね。今日の実習を生かして、お家でも家族に作ってあげてください。きっと喜んでくれますよ。

大谷選手グローブ

大リーグの大谷選手から届いたグローブですが、各学級を回る2巡目に入っています。今日は3年生が交代で先生とキャッチボールをしていました。

久しぶりの雪

今日は降雪のため、児童の登校は10時になりました。児童が登校してくる前に先生たちで通路の雪かきを行いました。

雪は大人にとっては厄介なものですが、子供たちにとっては嬉しいもののようです。大喜びで校庭に駆け出してきました。

さっきまで真っ白だった校庭が、今日の雪はとても水分が多いため、あっという間に泥んこ状態になってしまいました。子供たちは、ビショビショになるのも構わず、大はしゃぎです。校庭のあちこちに雪だるま(泥だるま?)ができていました。

北小集会

北小集会(児童集会)を行いました。北小集会は、児童会の司会進行で行います。今日は保健委員会から「風邪の予防」についての発表がありました。最近、インフルエンザにかかる人が増えています。まだまだ流行が続きそうですので、しっかりと予防してかからないようにしたいですね。

最後に児童会から、卒業を祝う会のテーマが発表されました。「かがやく未来に向かって足り出せ ありがとう6年生!」です。各学年、お世話になった6年生に感謝の気持ちをもって卒業を祝う会に取り組んでください。

3年生 キッコーマン見学

本日、3年生が「キッコーマンもの知りしょうゆ館」に見学に行ってきました。北部小学校は駅が近いので、毎年、電車に乗って出かけます。いつものバスでの社会科見学と違い、子供たちはワクワクしている様子でした。

工場内を見学させてもらった後は、実際にしょうゆ作り体験をさせてもらいました。原料の大豆と小麦に「こうじ」を盛り込む作業や、もろみを圧搾する作業を体験しました。最後に、しょうゆをたっぷり塗ったおせんべいをいただきました。おいしかったですね。

1年生 わくわく理科教室

1月27日(土)の土曜授業で、1年生のわくわく理科教室を実施しました。

清水高等学校の先生と生徒をお招きし、割れないシャボン玉をテーマに学習を行いました。

シャボン玉づくりに適した天気は「雨」だということを知り、子どもたちはとても驚いていました。

大きくて丈夫なシャボン玉を作ることができ、楽しい時間を過ごすことができました。

保護者の方々もご参観いただきありがとうございました。

北小万博

昨日、「北小万博」を実施しました。北小万博は、「様々な国の文化に触れ、その国の良さや特徴に気づき、互いの国の良さを認め合う」ことをねらいとして、ずいぶん前から行っている北部小学校の伝統行事です。

今年も野田市国際交流協会のご協力のもと、8か国10名(インドネシア×2、アメリカ×2、ベトナム、タイ、韓国、中国、オランダ、スイス)の皆様に来ていただきました。日本人ですがその国に住んでいたり留学をしていた経験をもつ方が多く、日本語で説明してくださったので、子供たちにとってもとても分かり易くて良かったです。外国の方も日本語がとても上手で、子供たちに丁寧に説明してくださいました。

子供たちは、外国への興味関心が更に深まり、いつか行ってみたいと夢がふくらんだことと思います。

野田市国際交流協会の皆様、ありがとうございました。来年度以降もまたよろしくお願いいたします。

6年 思春期講習会

本日、千葉県助産師会の助産師さんを講師としてお招きし、6年児童を対象に思春期講習会を行いました。多くの6年生の保護者の皆様も講演会に参加してくださいました。

「心とからだの成長~助産師が贈るいのちのメッセージ」をテーマに、生命の尊さや身体の変化、性についてなどのお話を伺いました。6年生の子供たちは真剣に話を聞いていました。命の大切さ・尊さを改めて確認したことと思います。

特技発表会

17日から19日の昼休みに、児童会主催で特技発表会を実施しました。

縄跳び・マット運動・フラダンス・ダンス・ハンドベル・リフティング・エイサーなど多岐にわたり特技を発表してくれました。見る側も温かい拍手や声援で、とても良い雰囲気の会になりました。自分の得意なことを披露して、皆に認めてもらえると嬉しいですよね。これからも更に伸ばしていってください。

今回参加しなかった人も何か得意なことを見つけて、頑張ってくださいね。来年の特技発表会が楽しみです。

企画・運営を行ってくれた児童会の皆さん、ありがとうございました。

大谷選手からグローブ届く

メジャーリーガーの大谷選手が日本全国の小学校にグローブを寄贈してくれると話題になっていましたが、北部小学校にも昨日届きました。「野球しようぜ。」というメッセージと共に3つのグローブを寄贈してもらいました。早速、各教室に回して、実際に触ってもらいました。子供たちは大喜びです。各学級を一回りしたら、希望者にキャッチボール等で活用してもらう予定です。大谷選手ありがとうございました。今年も活躍してくれることを期待しています。

校内席書会

本日、校内席書会を行いました。どの子も練習の成果を発揮し、力強い堂々とした字を書いていました。冬休み中にも頑張って練習した様子がうかがえました。

来週の15日(月)・16日(火)に校内書初め展を実施します。子供たちの頑張った作品を是非見に来てください。

3・4年生書き初め練習会

3・4年生は、12月14日(木)に書き初め練習会を行いました。3年生は「ふじ山」、4年生は「松かざり」を練習しました。1月の席書会に向けて、一画一画集中しながら書きました。とても良い作品に仕上がりました。

持久走大会

12日に予定していた持久走大会が雨天のため1日遅れで昨日行われました。

「何で持久走大会なんかあるのですか?」とか「持久走大会やだなあ。」といった声を多く聞きましたが、始まってみれば皆一生懸命に走っていました。結果は人それぞれ。嬉しそうにしている子、悔し涙を流していた子など悲喜こもごもでした。でも、共通していたのは、やり切った達成感だったのではないかと思います。見ていた我々は、子供たちの頑張る姿に感動しました。来年も頑張りましょうね。

北部中学校半日体験入学

昨日、6年生が北部中学校へ半日体験入学に行ってきました。

まず初めに1年生教室で国語と算数のテストを受け、その後、体育館で生徒会の皆さんから主な学校行事や委員会活動について説明してもらいました。

また、北部中伝統のソーラン節や2・3年生全員による合唱を見せてもらいました。

大人数での重厚な合唱に感動している様子でした。

最後に一番楽しみにしていた部活動見学をさせてもらいました。中学に入学したら何部に入ろうかなと楽しそうに見学していました。中学校への入学が楽しみですね。良い体験になりました。

4年生 車いす体験学習

4年生では、12月7日(木)に車いす体験をしました。体験の中で、補助する難しさや補助される側の気持ちを体験することができました。また、DVDを観て、勇気をもって声をかける大切さを学びました。

4年生 人権教室

4年生は、12月4日に人権教室で人権擁護委員の皆様に授業をしていただきました。いじめについて考える機会となりました。周りの人を思いやることの大切さを学びました。お土産に、人権のマスコットと鉛筆をいただきました。

薬物乱用防止教室

12月1日に薬剤師の島田先生に来校いただき、6年生を対象に「薬物乱用防止教室」を行っていただきました。最近、大学生が大麻を使用したというニュースをよく耳にしますが、高校生や中学生にも広がってきているそうです。薬を乱用することの怖さなどを学びました。

将来、もし声をかけられるようなことがあっても、今日の学習を生かし、甘い誘いに絶対にのらない、勇気を持って断る、逃げて信用できる大人に助けを求めるなどの対応を冷静に取れるようになってほしいです。

150周年記念式典

11月25日、野田市長さんをはじめ、多くのご来賓の皆様をお招きし、北部小学校創立150周年記念式典を盛大に開催することができました。

記念式典の中で、7月に実施した記念事業「バルーンリリース」の様子をダイジェスト版にまとめた動画を視聴しました。感動的に編集されていて、子供たちからも歓声が上がり、自然に拍手が起こりました。

式典に引き続き行った「校内音楽会」では、どの学年も工夫した発表で来賓のお客様方からも「素晴らしい」と褒めていただきました。児童の皆さん、当日までの練習、そして本番での発表、よく頑張りましたね。

給食の後、午後はPTAの皆さん方によるゲームコーナーや模擬店で楽しく活動できました。子供たちは「楽しかった~。」と大喜びでした。とても充実した一日になったことと思います。開催にあたり、多大なるご尽力をいただきましたPTAの実行委員さん本当にありがとうございました。

第2回環境美化活動

11月17日(金)6校時、5・6年生と職員で地域のゴミ拾いに行きました。コース別に分かれて実施しました。前回のゴミ拾いでどんなものが落ちているか想定できていたので、ビニール袋の分別の準備などしっかり行い取り組みました。集めたゴミの量に児童は驚き、「なんでゴミを道路に捨てるんだろう。」と驚いていました。

4年 校外学習

昨日、4年生が校外学習に行ってきました。今年は、駅に近い地の利を生かして、電車での校外学習にしました。東武鉄道の団体貸し切り列車「スカイツリートレイン634号」に乗っていきました。座席が窓の方を向いている展望席で、快適な電車の旅となりました。七光台駅では、駅長さんがお話をしてくださいました。横断幕も用意してくれ、お見送りをしてくれました。

春日部駅では「スカイツリートレイン」を待っている間に、東武の新型車両「スペーシアX」がホームに入ってきました。「速そう。」「かっこいい」などと大喜びでした。

東京スカイツリーでは、普段は入れない所に入れてもらい構造見学を行いました。その後、エレベーターで450メートルの展望台へ。360度の大パノラマを満喫してきました。とても楽しい一日になったことと思います。

150周年記念 芸術鑑賞会 (「ジャングル・ブック」)

北部小学校創立150周年記念事業の一環として、芸術鑑賞会が行われました。

子ども達は夢団による「ジャングル・ブック」を鑑賞しました。

アドベンチャー・ミュージカルならではの歌と踊りを見て、感激して涙を流している児童も多数いました。

また、感想の中には、機会があったらまた見たいという言葉がありました。

とても素敵な会になりました。

鑑賞に係る費用は、PTA会費より出していただきました。PTAの皆様ありがとうございました。

6年 修学旅行

8日・9日、6年生が日光に修学旅行に行ってきました。2日間ともに晴天で、すがすがしい気候の中、大自然を満喫しました。今年は、夏の暑さの影響か、紅葉が例年より遅く、中禅寺湖やいろは坂の周辺でもまだ紅葉が見られました。子供たちからも「わ~、きれい。」と歓声があがっていました。美しい景色を見ると心も洗われるような気ががします。

実行委員さんを中心に、みんなで協力している姿が随所で見られました。お世話になった方々への挨拶や、見学中のマナーなども大変素晴らしかったです。「さすが6年生」と感じました。

東京理科大学 出前授業

昨日、東京理科大学の先生と大学院生をお招きし、6年生に出前授業を行っていただきました。

身近に売っているお茶を用いて、水溶液が酸性なのかアルカリ性なのかを確かめる実験や、金属を溶かして水素を集める実験などを行いました。

大学の先生による専門的な授業は、子どもたちにとって、とても貴重な体験になったことと思います。

5年 林間学校

5年生が昨日(10月24日)から林間学校へ行っています。

まず初めは、あすなろの里で体験学習スプーン・フォークづくりです。

木の枝を切り、スプーンの柄を作りました。良いお土産ができたと喜んでいました。

お弁当の後、芝生堀場で大汗をかくほど元気いっぱいに遊びました。

茨城県自然博物館では、トランポリンに大興奮。飽きることなく跳び続ける子供たちの体力には、とても感心します。

夜は、一番楽しみにしていたキャンプファイヤー。みんなで歌やダンスでとても盛り上がりました。火の神に誓った「希望」「挨拶」「高め合い」を心に刻み、これからも北小のリーダーとして活躍してほしいです。

1年 歯磨き教室

今日は1年生が歯磨きについての学習を行いました。

歯磨きの大切さとともに、汚れを確実に落とす磨き方を学び、実際に歯を磨いて練習しました。

子どもたちは楽しそうに歯磨きの練習に取り組んでいました。

新体力テスト

本日、高学年と中学年が「新体力テスト」を行いました。低学年は、明日行います。

最近の子供たちは、昔の子供に比べて、ボール投げと握力の記録が下がってきていると言われています。今日の結果はどうだったでしょうか。自分の体力について知り、進んで体力づくりに励んでほしいと思っています。

高学年は8種目の合計点数が基準(80点満点中、6年生は71点、5年生は65点)を超えると、千葉県の「運動能力証」がもらえます。何人が合格したか楽しみです。

1・2年生 生活科

今日、体育館で1・2年生が何か楽しそうなことをしていたので、ちょっと見に行ってみました。

2年生が生活科で作ったおもちゃで、1年生と一緒に遊んでいました。大洗水族館に行った時のグループを覚えていて、その時のメンバーでまた一緒に活動していました。遊び方を教えてあげる優しいお兄さん、お姉さんでした。1年生のみんなもとても楽しそうでした。

6年 租税教室

本日、柏県税事務所の皆様をお招きし、6年生の租税教室が行われました。

「もし税金がなかったら世の中はどうなってしまうのか。」ビデオ教材を使って分かりやすく説明していただきました。例えば、消防署も公の機関ではなくなり、会社になります。火事が起きると今までは、税金で消防にかかる費用を賄っていましたが、火を出した人に多額の請求が来ます。警察署も公の機関ではなくなるので、様々なことにお金がかかるようになります。他にも・・・。大変な世の中になってしまうと想像できますね。

税金の必要性がよく理解できたと思います。税金は、みんなから集めた大切なお金です。有効に使ってほしいですね。

3年 校外学習

昨日、3年生が校外学習で「房総のむら」に行ってきました。

グループ活動で班の友達と協力しながら見学しました。体験活動では、畳のコースターを作りました。

暑い中でしたがとても楽しい一日となりました。

避難訓練

9月1日の防災の日にちなんで、北部小では例年9月頭に避難訓練を行っています。

今年度は昨日予定されていましたが、雨天のため順延し、本日行いました。

放送の訓練の合図に合わせて、子どもたちは素早く一時避難を行っていました。

校舎から校庭に避難する際には、「お・か・し・も」の約束を守って行動しました。

全体で振り返りをするとともに、実際に地震が起きたときの行動について確認をしました。

サンスマイル

昨日、音楽部の児童が「第30回ふれあい広場 サンスマイル」に参加してきました。この「サンスマイル」は、障がい者と健常者がともに舞台で活動を発表し、交流を楽しむことを通して「心のバリアフリー」を目指すことを目的に行われています。コロナ禍のため3年間中止となっていましたが、4年ぶりの開催となりました。

北部小音楽部は、「吹奏楽の休日」「北小ロック」の2曲を披露しました。「北小ロック」は、入部して間もない4年生も一緒に演奏しました。少ない練習期間でしたが立派に演奏することができました。他団体の発表を聴く態度も素晴らしかったです。

夏休みプール開放

子供たちが待ちに待っていた夏休みがスタートしました。交通事故や水の事故などが一切なく、みんなが元気に新学期を迎えられますようご家庭でも注意喚起をお願いいたします。みなさん、楽しく充実した夏休みを過ごしてください。

さて、学校では本日から夏休みプール開放が始まりました。夏休み特別で、浮き輪を持ってきてもいいよと伝えたところ、1~3学年の部では、多くの浮き輪で、普段の学校のプールとは違う楽しそうな雰囲気になりました。来週の25日から28日までもプール開放を行っています。参加者確認のため、参加予定を出していただいていますので、急に都合が悪くなった場合には、必ず欠席連絡(まちこみメール)をお願いします。

150周年記念バルーンリリース

創立150周年を記念して今年は様々な行事を行っています。今日は、子供たちの夢や希望を書いた短冊をつけたバルーンを飛ばしました。

みんなで「ファイブ、フォー、スリー、ツー、ワン」のカウントダウンの後、一斉に大空へ。2個ほどフライングがあったのはご愛敬。色とりどりの風船がとてもきれいでした。小さく見えなくなるまでみんなで見届けました。みんなの夢が叶うといいですね。

ドローンで撮影した今日の様子を11月の記念式典で流す予定です。保護者の皆様にも懇談会などで見ていただこうと思います。

バルーンを膨らませる作業などに多くの皆様にご協力いただきました。ありがとうございました。企画してくださいました本部役員の皆様にも大変お世話になりました。ありがとうございました。

1・2年 校外学習

昨日、1・2年生がアクアワールド大洗水族館に行ってきました。今年は、1年生が1クラスですので、1・2年合同での校外学習にしました。みんなで、アシカ・イルカショーを見た後、グループ活動を行いました。1・2年混ざったグループごとに館内を自由に回りました。ついこの間まで1年生だった2年生が、優しいお兄さん、お姉さんとして1年生に接する姿を見て、子供たちの成長を感じました。

6年 校外学習

昨日、6年生が校外学習に行ってきました。午前中は国会議事堂の見学。大きな荘厳な建物が見えると感動の声が上がりました。お昼ご飯を議員会館で食べ、国会見学バス駐車場でバスの中から、ロケ中の有吉弘行さんたちを見かけました。子供たちは、議事堂が見えた時以上の大歓声。

午後は、全国旅割のクーポン券をもらえたので、浅草でお買い物です。班で仲良く楽しくお土産を買っていました。暑かったけどとても充実した一日になりました。

三世代交流の会

昨日、北部中学校において「音楽で地域をつなぐ 三世代交流の会」が行われました。

小学校、中学校、高等学校、いきいきクラブの皆様が一堂に会して、4年ぶりに盛大に開催されました。

北部小学校も6年生児童が参加し、七光台小学校の6年生との合同合唱「いのちの歌」を発表しました。とてもきれいな歌声が会場に響いていました。

北部中学校の全校合唱や野田市男声合唱団&合唱サークル「アンジュ」の皆さんの合唱もとても素晴らしかったです。最後の北部中・野田中央高校吹奏楽部の演奏は、会場が一体となって大いに盛り上がりました。本校6年生児童は、憧れの眼差しで見つめていました。とても素敵な会に参加できたことを喜んでいました。

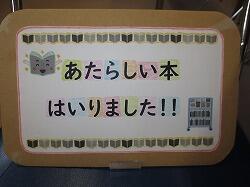

新しい本、はいりました!!

北部小学校の図書室に子供たちのリクエストも含めて、295冊の新しい本が届きました。

夏休みに向けての工作の本や、お料理の本、もちろん学習に関する本も多数あります。新しい本の貸出当日は、「この本知ってる!」「私のリクエストの本だ!」と子供たちのうれしそうな声があがっていました。

どんな本があったのか、ぜひお家で子供たちに聞いてみてください。

北部小学校 図書館司書

おどろき!水道のひみつ

4年生は、野田市役所水道部の方から、野田市の水道について教えていただきました。実物を見せていただきながら、水道管や取水場、浄水場について学びました。実験では、赤い水が薬を入れたりろ過したりすることで、透明な水になることに驚いていました。これからも大切な水について学習を続けていきます。

市内陸上大会

6月7日(水)に第74回野田市小学校陸上競技大会が開かれ、本校からも33名の選手が代表として参加しました。

暑さの厳しい中でしたが、それぞれが練習の成果を発揮し、自己新記録も多く出た大会となりました。

そして、結果は男子6位、女子4位、総合3位という素晴らしい成績でした。

選手の感想は、「くやしかった。」「自分のベストが出せた。」などといった声がありました。後日行われた報告会では、練習を共にした仲間にも良い報告ができました。

この大会での経験を今後の糧にして、成長し続けてほしいと思います。

全員の活躍する姿が大変立派でした。

応急手当講習会

今日、野田消防署の方に来ていただき、5・6年生が応急手当講習会を行いました。

「倒れている人を見つけたら何ができるか?あなたの行動で命を救うことができるかもしれない。」という言葉を受け、真剣に取り組んでいました。

胸骨圧迫の仕方を教わり、実際に体験しました。いざという時に、行動できる人になりたいですね。

150周年記念航空写真

5月23日が雨天のため延期していた150周年記念航空写真を本日撮影しました。

クラス写真と全体写真を撮った後、カラーエプロンをつけて、航空写真を撮影しました。飛行機が近づいてくると子供たちは大喜びでした。どんな写真になったのか楽しみですね。

鉄道安全教室

本日、東武鉄道の七光台駅長さんをはじめ、車掌さんや運転手さんなど十数名の皆様がお越しになり、1年生に鉄道安全教室を行ってくださいました。手作りの踏切や電車の模型を使い、丁寧にわかりやすく教えてくださいました。本物の非常停止ボタンなどにも触らせてもらい、1年生は大喜びで、楽しく学ぶことができました。

北部小は、ほとんどの児童が踏切を渡って登下校しています。今日教えていただいたことを参考にして安全に通学してほしいです。

交通安全教室

本日、野田警察署交通課の方と交通安全協会の方に来ていただき、交通安全教室を実施しました。

1・2年生は、正しい歩行や横断の仕方の実技練習をしました。3~6年生は、自転車の点検や安全な乗り方の実技練習をしました。

北部小の子たちが自転車に乗っている姿を見かけることがありますが、「ちょっと危ないな。」と思うこともありました。今日学んだことを生かして、安全に乗ってほしいです。

また、今年度から自転車に乗る際、ヘルメットをかぶることが努力義務となりました。ヘルメットをかぶるようにしてください。尚、ヘルメット購入費に対して野田市から助成金があるそうです。(半額助成、上限3000円)

令和5年度 スポーツフェスティバル

今年は、4年ぶりに全校児童がそろってスポーツフェスティバル(運動会)を実施することができました。

どの学年もこの日のために一生懸命に練習し、すばらしい演技を見せてくれました。終わった後の達成感に満ちた表情が印象的でした。