学校の様子

避難所参集訓練~令和5年度第1回避難所管理・運営委員会

本日は、学校はお休みですが、市役所の方、防災安全課の職員、地域の方々、校長・教頭が参加して「避難所参集訓練~令和5年度第1回避難所管理・運営委員会」が実施されました。震度5強以上の地震が発生した場合に、福田第二小学校は、地域の方々のための地震対応避難所となります。

竹島PTA会長が所長となり、避難所開設の手順や緊急連絡手段の確認、備蓄品の確認、運営の注意事項の確認等の訓練を実施しました。休日にも拘わらずご参加いただいた皆様、お疲れさまでした。そして本当にありがとうございました。

5・6年生・にじいろ学級 ジャガイモの収穫

6年生が理科の学習のために植えたジャガイモが、収穫の時期を迎えました。実験の方は予定通り完了し、「日光が葉にあたると葉ででんぷんが作られ、それが水に溶けるものとなって運ばれ芋に蓄えられる」という仕組みをしっかりと確認し理解することができました。そこで、昨日の5時間目を使って5・6年生・にじいろ学級合同でジャガイモの収穫を行いました。先日の大雨で畑が水に浸かってしまい収穫量は今一つということでしたが、子どもの手のひらよりも大きなジャガイモをたくさん収穫することができました。

収穫後、指導に来てくださっていた畑の先生である金剛寺さんが、ご自分の畑で採れたジャガイモをお裾分けしてくださいました。吉岡先生より、「今週中に、全校に配れるようにします」とのお話を聞きました。楽しみです。金剛寺さん、本当にありがとうございました。

・・・本日予定されていた1・2年生の水泳学習は、小雨が降っていたために中止となりました。楽しみにしていた児童がたくさんいたのですが、残念でした。次の機会に期待しましょう。

6年生 家庭科 調理実習 ~野菜炒めとスクランブルエッグ

6年生が家庭科で調理実習~野菜炒めとスクランブルエッグづくりに挑戦しました。普段から手伝いをしているのか、とても手馴れた様子で調理している子もいれば、逆におっかなびっくりでやたらとぎくしゃくした動きの子もいました。それでに家庭科を担当してくださっている宇田川先生のご指導のもと、準備から調理、盛り付け片付けまでを(それなりに)手際よくこなし、(一番大切である)けがや火傷をすることなく活動することができました。

私の分も、一人前を作って持ってきてくれました。人参やピーマンなど、硬めの野菜にもしっかりと火が通っており、素材の味を十分に引き出した塩コショウ味で美味しくいただきました。スクランブルエッグの炒め加減もばっちりでした。次は①自分たちで材料を決めて好きなものを作る…荻原先生や調理員さんにこつを取材する!!とか、②家で家族のリクエストに応えて夕飯づくりを行う。 等の活動に進めるとよいですね。

ごちそうさまでした。美味しかったです。

プール開き!! 3・4年生水泳学習

先日、5・6年生の力も借りてきれ~いに清掃したプール、水質検査もばっちり通り、本日プール開きとなりました。今年のトップバッターは3・4年生でした。今日は初日だったので、水泳学習時の約束の確認と水慣れをしっかりと行いました。水泳学習(みんなで入るプール)には、子どもたちにとって大きな魅力があるのでしょう。笑顔いっぱいで学習を進めることができました。これからも、楽しく安全に水泳学習ができますように。

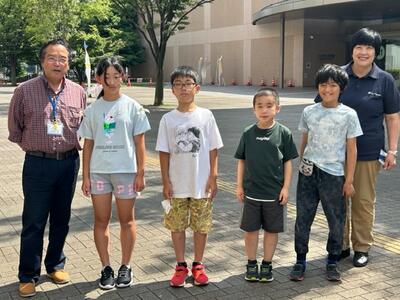

5年生校外学習 スキップシティ ~映像ミュージアム・くらしプラザ・公開ライブラリー

5年生が校外学習(社会科・国語・総合的な学習の時間)で、埼玉県川口市にあるスキップシティに行ってきました。初めは映像ミュージアムで、先ず、映像効果の体験をしたりビデオの編集体験をしたりしました。その後、ここでのメイン活動であるニュース番組作成体験・キャスター体験・特殊効果撮影体験等を行いました。先に福一小さんがキャスター体験をし、福二小はカメラマンや音声ミキサー担当、フロアディレクター等の役割をして番組作成体験をしました。その後、立場を入れ替えキャスター体験をしました。緊張している様子がよくわかりましたが、練習⇒カメラリハーサル⇒本番と、どんどん上手になっていく姿が嬉しかったです。その後の特殊効果撮影体験では、空飛ぶじゅうたんに乗る経験をしました。武井先生がじゅうたんから落とされそうになっていました。昼食を食べた後は、くらしプラザで「消費生活」について学びました。かなり難しいテーマでしたが、LIVEシアターでのクラッシーの説明を聞いて「買う・食べる・使う・捨てる」など、今までの生活の中で繰り返し行っていたことが消費行動であり、みんな自身が消費者であることを理解することができました。その後も、消費者や契約についての体験ブースで活動をしたり、公開ライブイラリーでは、災害時のニュース番組制作の緊張した雰囲気の映像等を見たりして学ぶことができました。

福一小さんとは、この後も林間学校、田んぼの生き物観察、稲刈り、6年生以降の行事…様々な行事で一緒に行動する場面が多くあります。同じ福田地区の仲間として、協力して活動できるようにしましょう。

6年生校外学習 国会見学~浅草散策

6年生が校外学習で国会見学と浅草散策の体験をしました。教科書が変わり、国会開設についての歴史は学んでいませんが、「日本で唯一の法律をつくるところ」「国を動かすための予算を決めるところ」という認識は、今までの社会科の学習の中で持てているようでした。多くの児童にとって、人生初そして人生最後の国会見学になることと思いますが、しっかりと見学することができたでしょうか。おそらく、日本で一番立派な建造物です。どんなにお金をかけても、同じものは建てられません。(材料が手に入りません)昼食は議員会館でハンバーグカレーを食べました。食事中には、衆議院議員で法務大臣の斎藤健さんがわざわざ来てお話して下さいました。少し訳あって、昔から知っている方なのですがとても気さくな方で、子どもたちとの記念写真撮影にも応じてくれました。

国会からスカイツリーへ向かい、スカイツリーから浅草寺まで徒歩移動のあと、班ごとに分かれて境内の散策、仲見世通り~雷門までの道程を散策しました。お土産もしっかりと購入することができたようです。

これから先の様々な行事・活動で、6年生は「小学校生活で最後の~」ということが多くなると思います。素敵な仲間を大切にして、たくさんの良き思い出を積み重ねてください。そして、卒業のその時まで、福二小の良きリーダーとして全校を引っ張っていってください。お疲れ様でした。

美味しい給食を 楽しく食べて

1.2年生の給食当番の動きもしっかりと身につけ、配膳もとてもスムーズになりました。

今日の給食のメインはスパゲティナポリタンでした。ケチャップが強めで甘めな味付けは子どもたちの舌にもストライクだったようで「やったぁ、大盛りにしてもらったよ!」「いっぱい、おかわりします!!」「超美味しい~!!」等の声がたくさん聞かれました。手作りのアップルパンもとても美味しく焼けていました。

調理員さん、いつも美味しい給食をありがとうございます。自校式給食の幸せを毎食感じています。

6年生 小中連携授業 数学 4年生 道徳 私の見つけた小さな幸せ

福田地区4校連携の取り組みの一つとして、福田中学校の先生が小学校を訪れて6年生を対象とした授業を行う「福田地区小中連携授業」があります。その第一弾として、福田中学校の竹野先生が来校して「数学」の授業を展開してくださいました。関数・グラフの基礎となるのですが、負の数を含んだ座標の意味と点の位置の表し方を学びました。用紙上の正しい位置に点を取り、それを結ぶと絵が浮かびがってくるのですが、一つでも間違えてしまうと…最初は、悪戦苦闘していましたが、さすが6年生。集中して取り組み、最後にはしっかりと完成させることができました。

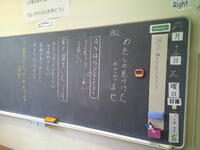

4年生 は道徳で「私の見つけた小さな幸せ」という学習をしていました。それぞれが、ノートにたくさんの「自分にとっての小さな幸せ」を書き、発表していました。些細なこと、当たり前のことの中から、小さな幸せを見つけること、小さな幸せを感じられることは素晴らしいことです。発表を聞いて、思わず拍手をしてしまいました。

授業終末の「教師の説話」で、青木先生から、「昨年度、病気になって入院した体験」のお話がありました。生きること、命の大切さ、健康であることの喜び が少しでも伝わってくれたら嬉しく思います。

土曜授業より

虹色学級は、生活単元「買い物をしよう スーパーにじ」の学習で、けやきルームを使って「スーパー」の開設準備をしていました。作品の仕上げをしたり、相談して値段を決めて値札を貼ったりする活動に協力して取り組んでいました。本番でも、楽しくそしてしっかりと買い物ができるとよいですね。

6年生は、国語で「地域の防災についてのパネルディスカッション「」を行うための準備(練習)をしていました。教科書に沿ってただ言葉で説明するだけではなく、実際に司会者とパネリスト(パネラー)を置いて、本番のように進行させながら、解説をしていました。吉岡先生の説明は、子どもたちにとって、非常にわかりやすかったようです。また、パネリストの資料確認(と提示)に、Chromebookを活用していることに時代を感じました。

2年生は図工の学習で「紙けん玉づくり」に取り組んでいました。けん玉の玉部分にあたる円の形を生かして素敵な作品がたくさん出来上がりました。私は、2回目で「玉を刺す」ことができましたが、子どもたちにはかなり難しいようです。たくさん練習して、上手になるとよいですね。そして、本物のけん玉にもぜひ挑戦してみてください。

6月のグリーンボランティアさんの活動

毎月第2木曜日は、各自治会の資源回収とグリーンボランティアさんの活動が行われます。校長・教頭の2人で、西三ヶ尾・上三ヶ尾・下三ヶ尾の各自治会館を訪れ、資源回収のお手伝いをさせていただきました。

9時からはグリーンボランティアさんの活動です。今日は、13名の方々が集まり、学校周りの斜面とプール脇、学童保育所周りの除草作業をしていただきました。また、81基ものプランターに土を入れ、花苗定植の準備をしていただきました。業務員、学校職員だけではとても間に合わない作業を、手際よく進めていただきました。

きれいな環境で学ぶ福二小、花いっぱいの福二小の土台を築き、支えて下さっているグリーンボランティアの皆様、いつも本当にありがとうございます。心より感謝申し上げます。

運動部 第74回野田市小学校陸上競技大会参加

6年生10名 4年生1名の運動部代表児童が、野田市総合公園陸上競技場で開催された第74回野田市小学校陸上競技大会に参加・出場しました。市内20校の中で最少の出場人数でしたが、今までの練習の成果を発揮するべく堂々と出場種目に臨みました。

中学校、高校で陸上を続けなければ、あのような競技場で競技に挑むこと自体が最初で最後の経験になることかと思います。入賞者こそ輩出できませんでしたが、緊張に打ち勝ち、自己ベストの記録を更新した選手がたくさん出ました。いろいろな学校の選手と競い合ったり、他者の競技を見たりすることは貴重な経験になったことと思います。緊張に打ち勝ち、自分に負けなかった今日の経験をこれからの生活にも生かしていってください。

今まで選手を支えて下さった保護者の皆様、本当にありがとうございました。選手の皆さん、お疲れ様でした。

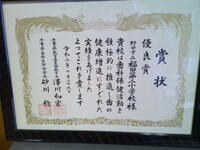

4・5年生 全国小学生歯みがき大会

「歯と口の健康習慣(6月4日~10日 6月4日は、むし歯予防デーでもあります)」に合わせて開催され、全国及び海外から約4500校 25万人を超える小学生が参加している『全国小学生はみがき大会』に、福田第二小学校の4・5年生で参加しました。

大会のテーマは「歯と自分をみがこう」で、DVD教材を使って歯ブラシとデンタルブロスの正しい使い方を身につけられるよう、校医の種村先生のご指導のもとに参加・活動しました。今現在はもちろんのこと、生涯を通じて生活習慣や葉と口の健康を気遣い維持できるようになるとよいです。福田第二小学校は、令和元年度・2年度に、歯科保健活動推進の優良賞を県教育委員会・千葉県歯科医師会よりいただいています。

本時に児童が書いた感想用紙に保護者の方のサインをいただくことになっています。ご協力お願いします。

3・4年生 体育 ハードル走

3・4年生が体育でハードル走の学習を行っていました。3・4年の体育では、ハードルの基本である「ハードル間を3歩で走り常に同じ足で踏み切れるようにする」ことをめあてに学習を進めます。ミニハードルを使い、ハードル間の異なる4つのコースから、自分が3歩で跳び越せるコースを探し、リズムよく跳び越す練習をします。今、学習していることが、5・6年生の本格的なハードル学習の基礎となります。梅雨の合間の外体育でしたが、みな楽しそうにハードルを跳び越していました。

2年生 算数 長さ のたしかめ 1年生 図工 チョッキン パッ でかざろう

2年生の算数は、長さの学習のたしかめ問題を解いていました。1cm=10mmをもとにして、長さの単位をそろえたり長さを合わせたりする問題に、一生懸命取り組んでいました。基礎的なことがしっかりと身につくよう、担任の家髙先生も工夫しながら学習を進めていました。子どもたちの理解も深まってきていると思います。

1年生の図工は、ハサミを使って折り紙できれいな飾りをつくる「チョッキン パッ でかざろう」の学習をしていました。吉田先生のお話をよく聴いて、4つに折った折り紙をハサミで上手に切り抜き、オリジナルの素敵な飾りを作っていました。みんな、上手にできたかな?

5・6年生 にじいろ学級 職員 プール清掃

台風接近に伴う天候の悪化が心配されましたが、時々晴れ間も見える絶好のプール清掃日和となりました。

5・6年生、にじいろ学級さんの力を借りて6月21日(火)から始まる水泳学習に向けてプール清掃を行いました。正門脇のけやきの落ち葉が大量に入り、スコップやちりとりなどですくいながら、水切り等でプールにたまった水(汚水)を押し流していきます。やごやカエルの命を救いながら、清掃を進めました。2時間目が終わった時点で、半分ちょっとまで進みました。児童の活躍はここまで、残りは校長・教頭・教務主任・体育主任で頑張りました。何とか午前中にすべての排水を終え、この後仕上げ清掃を行います。

6月21日には、気持ちよくきれいなプールでプール開きを迎えられそうです。5・6年生のみなさん、にじいろ学級のみなさん、気持ちよく働いてくれたことがとても嬉しかったです。ありがとうございました!!

放送設備の新調

昨年度の秋頃、校内放送設備が突然壊れてしまい、放送とチャイムが使えなくなっていました。学校教育委員会総務課に再三お願いをしていたところですが、この度、古い設備を全て取り外し、新しい放送設備との交換が完了しました。

計画・放送委員会さんの仕事も正常に戻りそうです。活躍を期待しています。

創立150周年記念 航空写真撮影

創立150周年記念事業の一環として、記念写真撮影・航空写真撮影を行いました。

最初に各学級で暮らす写真を撮影し、その後、校庭に出て3階ベランダから全校写真の撮影を行いました。最後に航空写真です。学年ごとに「二小」と書かれたラインに沿って並び、カラーエプロンを装着して撮影のセスナ機を待ちました。学区内の街並みを撮影した後、いよいよ本番の航空写真撮影です。練習通りにカラーエプロンを広げた状態の子どもたちを、合計4回ほど撮影したとのことです。

実際に、どのような写真として完成するかは???です。楽しみにお待ちください。

職員 救急救命法研修

野田市消防署南分署の署員、救急救命士6名を講師に迎え、職員の救急救命法研修を実施しました。今回は、人形を用いて、胸部圧迫法(心臓マッサージ)の仕方とAEDの使い方、緊急時の対応の仕方や連絡の仕方等を学びました。

6月21日(水)より、水泳学習が実施されます。万が一の時に、慌てることなく子どもたちの命を守れるよう「いざは普段なり」の心構えで、どの職員も真剣に研修に取り組んでいました。

3年生 リコーダー講習会

今年から音楽でリコーダーの学習が新しく始まる3年生を対象に、リコーダー講習会が実施されました。講師の先生は、まさにプロ!!飽きさせることなく、素晴らしい話術と実演で子どもたちをリコーダーの世界に引き込んでいきます。タンギング(リコーダーの息の吹き込み方の基本)を教わった後、息の吹き込みは児童が、指の抑えは講師の先生が行って「ミッキーマウスマーチ」の演奏ができたことに驚きの声も上がりました。

練習を重ねていけば、どんどん上達していきます。がんばって素敵な演奏をたくさん聞かせてくださいね。

4~6年生 クラブ活動 3年生 子ども未来教室

26日(金)の6校時に4~6年生のクラブ活動が行われました。アートエンジョイクラブは、理科室で自分の好きな絵を描いた「手作りうちわ」の制作を楽しんでいました。自然科学・写真イラストクラブでは、クロームブックをフル活用して四コマ漫画の制作をしていました。多くの子どもたちの作品で「起・承・転・結」がきちんと考えられていることに感心しました。作品をお披露目する機会を作れるといいですね。スポーツクラブは、校庭一面の広いコートを使ってサッカーのゲームを楽しんでいました。人数が少なくて大変そうでしたが、汗をかきつつ目を輝かせてボールを追いかけていました。

一方で、3年生の希望者が「子ども未来教室」に参加し、2年生の復讐を中心とした算数の学習に取り組んでいました。文化的な活動、スポーツ、学習…どのような活動であっても、子どもたちが明るい笑顔で一生懸命がんばる姿を見せてくれることは嬉しいことです。

6年生 図工 木と金属でチャレンジ

6年生が図工の学習で木工作品作りに挑戦していました。のこぎり、糸のこぎり、ハンドソー(片手で扱える小型の片刃のこぎり)、のみ、手動グラインダー(手回しの回転式やすり)他、いろいろな道具を使って一生懸命に作業していました。友だちと協力し合い、声を掛け合いながら(決して無駄話ではありません!!)制作を進める子どもたちの姿を見て嬉しくなりました。けがをすることなく、素敵な作品が完成するとよいですね。

歯科検診

6月4日のむし歯予防デーを前に、校医の「たねむら歯科医院」種村 伴子 先生に来ていただき、全校児童の歯科検診を行いました。本校は、以前から、むし歯予防や歯みがき教育など歯科保健活動に積極的に取り組んでおり、むし歯ので割合も低いようです。今回の検診で、むし歯等の歯疾患が認められた場合は、後程お知らせいたしますので、早めに治療するようお願いします。

5年生 稲の観察

4月25日(火)に、福田第一小学校と合同で、「こうのとりの里」のすぐお隣にある水田で田植えを行いました。あれから、ちょうど1か月がたち、今現在はどのように育っているのでしょうか。5年生が稲の生長観察に行ってきました。

共生ファームの方々が管理をしっかりとしてくださっていて、田植え時は水面から10cm程度3~5本くらいの苗がひょろひょろ顔を出していましたが、草丈は3倍以上、本数は何十倍にも増え順調に成長していました。1枚目の写真は田植え時の水田の様子です。2枚目以降の現在の様子と比べてみてください。

この後も継続的な観察や除草作業等も行っていきたいです。「実りの秋」の収穫・稲刈りが楽しみですね。

読み聞かせ の活動

水曜日のフレンドタイム(ロング昼休み)を利用して、月に2~3回のペースで、地域の方を講師に迎えて本の読み聞かせ活動を行っています。5月は17日に4~6年が実施し、本日は3年生とにじいろ学級で実施しました。

読み聞かせ講師は 森 田鶴子(もり たづこ)様と 磯野 のり子(いその のりこ)様の2名で、抑揚のあるよく通る声と豊かな表情で子どもたちをお話の世界に引き込んでくださいました。ありがとうございました。

1・2年生の読み聞かせは、31日に実施予定です。森様、磯野様 今後ともよろしくお願いいたします。

運動会が終わり…

令和5年度の運動会が終了しました。天候の回復が遅れ、開始時刻と終了時刻が遅れましたが、種目の削減を一つもせず、予定下校時刻を守れたことはとても良かったと思います。片付けを始め、ご協力いただいた皆様に改めて御礼申し上げます。今年度の運動会の良かったところ、改善点、次年度に向けてのこと、等の反省をしっかりとして、今年度の運動会がこれから先の運動会の礎となるようにしていきたいと思います。

さて、少し肌寒い陽気の中ですが、2日間のお休みを終えて今日も子どもたちは元気に登校してきました。運動会という大きな行事を終えて、また次の目標にむかって頑張っていく子どもたちを、職員一同支援・指導していきます。

春季運動会終了 ありがとうございました!!

予報よりもかなり後まで雨が残り、開催が危ぶまれましたが開始時刻を1時間遅らせ、今年度の春季運動会を実施いたしました。

「目一杯楽しんでほしい。輝く笑顔をたくさん見せてほしい。」開会式で子どもたちには2つのお願いをしましたが、しっかりとやり遂げてくれました。全力で走った個人走(順走)、各学団で工夫を凝らし笑顔あふれる競技となったレク走、小規模校ならではの全員リレー、力を合わせて頑張った団体競技、力強くまとまりある音を響かせた太鼓部の発表、勇ましい掛け声と大きな動きで魅せてくれた福二小ソーラン、音楽と色と動きが融合し感動の演技を見せてくれた4~6年の表現運動、どの種目もどの演技も本当によく頑張りました。心からの拍手を贈ります。運動会の総合優勝は紅組さんでしたが、今年の運動会の勝者は全校児童の皆さんです。

お忙しい中ご来場いただいた来賓の皆様、地域の皆様、保護者の皆様、ありがとうございました。また、開始前の校庭整地や終了後の後片付けにご協力をいただいた保護者の皆様、重ねて御礼申し上げます。大変助かりました。本当にありがとうございました。

3年生 市内めぐり

運動会練習の合間を縫って、3年生が市内めぐりの校外学習に行ってきました。ルートは、

1.福二小⇒福一小⇒南部工業団地⇒旧松戸野田有料道路⇒野田市街⇒野田市役所

2.野田市役所⇒清水公園⇒さくらの里⇒北部工業団地⇒関宿総合公園⇒いちいのホール⇒関宿城博物館 です。

最初の目的地である野田市役所では議場傍聴席に座って、野田市議会のことにについて詳しく説明を受けました。その後8階に上がり、教育委員会の先生に教えてもらいながら市内の様子を確認しました。遠くにスカイツリーや筑波山を見ることもできました。また、帰り際には7階に立ち寄り、展示してある「本校業務員の 杉﨑 利男」先生が書いた素晴らしい絵画も鑑賞しました。

また、関宿城博物館では美味しいお弁当を食べた後、利根川掘削・江戸川と利根川の治水工事、急関宿町の歴史を中心に博物館を見学し、また4階の展望室から野田市最北部の土地の様子等を見ました。

かなり暑い中での校外学習でしたが、とても充実した時間を過ごすことができました。

運動会 予行練習

雲一つない晴天の下、運動会の予行練習を実施しました。

レク走や団体種目等の用具の配置や係児童の動きの確認、それぞれの競技の入退場の仕方や競技間の移動の確認等を行いました。多くの学校では、運動会の係児童は5・6年(+4年生の一部)で行うことが多いのですが、福二小は三年生から担当の係を持っています。高学年はもちろんですが、放送のアナウンスを始め、3・4年生の係児童の活躍が素晴らしかったです。

本番まであと3日’(練習はあと2日)、今日の予行練習の反省を生かして、楽しく充実した運動会が行えるようがんばりましょう。

運動会練習 佳境に!

昨日までとは打って変わり、雲一つない快晴。汗ばむほどの陽気です。

今週末に実施される運動会に向けて、練習にも熱が入ってきました。1~3年生は、ソーラン節の練習後に初めて公邸での団体種目「台風の目」の練習をしていました。コーンを中心に上手に旋回することが難しそうです。本番では上手に回ることができるでしょうか。4~6年生は、表現運動を中心に練習を行っていました。隊形確認や振り付け・リズムの確認等を丁寧に行っていました。「運動会は、音楽と色と動きだ。」と若い頃に大先輩から教わった記憶があるのですが、赤・白・水色・青の4色のフラッグが、とてもきれいで上手に生かされていました。

明日の予行、そして本番で、自分たちの力を精一杯発揮することができますように。

PTA除草作業~引き渡し訓練・・・御礼

5月13日(土)児童による除草作業の後、PTA除草作業と引き渡し訓練を実施しました。途中、雨が降ってきて除草作業は中断されてしまいましたが、引き渡し訓練は体育館を会場としてスムーズに行うことができました。

訓練時の校長の話では「いざは普段なり」「自分の命は自分で守る」の2点に焦点を当てて話をしました。災害にしても不審者侵入にしても、時刻も場所もいつ起きるかわからないことです。訓練を真剣に行うことで、対応する力を伸ばしていくしかありません。また、どんな時でも「一番大切な自分の命を、自分で守る」ことを意識できるようになってほしいと思っています。おそらく、避難訓練を何度行っても私の話はこの2点に集約されると思います。

ご協力いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

給食の時間

福田二小は、小規模で1学級の人数が少ないため、多くの学級が円を作るように座席を配置して対面で給食を食べています。この8日にコロナウイルスの感染法上の扱いが2類から5類に引き下げられました。今後は、「給食中に会話をしてもよい」ではなく、しっかりとマナーを守った上で、「会話を楽しみながら食べる」よう声をかけていきたいと思います。福二小自慢の美味しい給食を、楽しく明るい雰囲気の中でお腹いっぱい食べられますように。

※明日はPTA除草作業と引き渡し訓練が予定されています。お忙しいこととは存じますが、ご協力をお願いします。

グリーンボランティアの皆様、ありがとうございました!!

本日、今年度第1回目のグリーンボランティアの活動が実施され、13名の地域の方にご参加いただきました。学校南側の斜面の草刈り等、教頭先生と二人でGW前からかなりがんばったのですが、全面をきれいにするには至らず…今日の作業では、除草から刈り取った草の後始末までしっかりとしていただき、あっという間にきれいになりました。また、本校では業務員の尽力により「花いっぱいの福田第二小学校」が具現化されていますが、その基礎作業は、やはり一人二人ではなかなか進みません。土をふるいにかけ、ポットへの定植の準備をしていただきました。後藤業務員からも「本当に助かりました。」との言葉が聞かれました。

本日ご参加いただいた地域の皆様、本当にありがとうございました。「地域の方々に支えられている福二小」を改めて実感いたしました。

運動会練習が始まりました!

GWも明け、20日(土)に実施される春季運動会に向けて、昨日から運動会の練習が始まっています。

今日は、第1回目の全体練習です。基本動作の確認、開会式練習~入場行進、開閉式の言葉、選手宣誓、協議開始宣言、なのはな体操 等の練習を行いました。5月らしいさわやかな青空の下、きびきびと動く子どもたちの姿がとても格好良かったです。運動会本番まで、わずか2週間弱。この短い期間の中で子どもたちがどのように成長し、本番でどんな姿を見せてくれるのか、今から楽しみにしています。

何の花でしょう!?・・・解答

昨日、掲載した写真の花が何の花だったかわかりましたか。

野菜としては、とてもポピュラーで野田市内、福二小学区の畑でもたくさん育てられています。

しかし、あのように花が咲くまで…の状況は、珍しいのではないでしょうか…正解は、

本日は、教職員研修のため、市内全校で午前中日課となります。子どもたちが安全に過ごせますように。

クイズ 何の花でしょう⁉

連休中、大きな事件・事故があった話もなく、あいにくの雨の中、子どもたちは元気に登校してきました。保護者の皆様のご配慮・ご協力に感謝申し上げます。

さて、下の写真は、先週 福田二小の花壇に咲いている花を撮影したものです。一体、何の花でしょう。ヒント:植物としては全く珍しいものですが、咲いている花をめにする機会はほとんどないように思います。

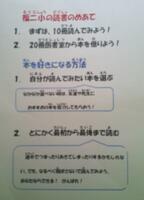

読書手帳 ~頭と心の栄養をたくさん摂りましょう

少し遅くなってしまいましたが、令和4年度までの取り組みから引き継ぎ、今年度も読書奨励策として「読書手帳」の取り組みを実施します。データを少し調べたところ、福二小児童の読書量(本の読破数)はびっくりするくらい多く、とても素晴らしいことだと感心しました。今週の水曜日頃までには、全校児童に届くよう準備を進めています。

本は、頭と心の栄養です。いっぱい読書をして知識と心を豊かにしていきましょう。

送迎時の交通安全確保についてのお願い。

先日のマチコミメールでもお伝えしましたが、送迎時の児童の安全確保と車両事故防止へのご協力をお願いします。特に下校時は、保護者から離れた状態で車に戻る児童もいる状況です。確実な一時停止と安全確認をお願いします。また、原則として「お子様を車に乗せるまでは、お子様と離れない」ようにしてください。

1年生 防犯教室「いか・の・お・す・し」

野田警察署生活安全課の方を講師に迎え、1年生対象の防犯教室が行われました。「知らない人にはついていかない・知らない人の車にのらない・危険を感じたらおお声を出す・すぐに逃げる・ちょっとしたことでもお家の人にしらせる」という「いか・の・お・す・し」の合言葉について教わり、「声をかけられても断り、大声を出して助けを呼ぶ練習」をしました。明日からGW後半の5連休です。交通事故にも犯罪被害にも遭わず、連休明けに元気に登校しましょう。

4年生 書写 筆順と字形「左右」

4年生が、木村先生の指導による毛筆書写の学習に取り組んでいました。「左」は、横画が第一画目、「右」は、はらいが第一画目となります。「左」は、横画が短めなので、たて長の長方形、「右」は横画が長めなので、やや横長の長方形(正方形に近い)字形となります。集中して取り組んでいた4年生、学習のめあてを守ることができたでしょうか。

1年生 そら豆のさや剥き

本校の食育の一環として、1年生がそら豆のさや剥きに挑戦しました。荻原栄養士の指導の下、小さな手を上手に使い、さやを割って一粒ずつ丁寧に豆を取り出すことができました。

1年生の皆さんが剥いてくれたそら豆は、調理室で塩茹でにされ、全校みんなでおいしくいただきました。

5月の全校朝会

けやきルームで、5月の全校朝会を行いました。各委員会の委員長さんから、自己紹介と仕事の内容、全校の皆さんに協力してほしいことの発表がありました。さすが6年生!みんなとても上手で聞きやすいしっかりした発表ができました。また、計画委員会からは、5月の運動会のめあて発表もありました。「せいいっぱい、力をあわせて 頑張れる運動会」になるといいですね。

校長からは、①4月にとてもよくできていたあいさつの継続 ②自分の好きなこと・夢中になれること・得意なことを見つける ③やらなくてはいけないことであるならば、自分の意志で嫌いなことほど一生懸命にやる という3つの話をしました。ときにはうなずきながら、とても良い姿勢でしっかりと聴くことができました。

学校給食異物混入対応訓練

「4年生児童の給食から、異物と思われるものが発見された」という想定で、学校給食異物混入対応訓練を実施しました。青木先生が階下におりながら各クラスに異物混入の可能性を伝え、喫食を一時停止。栄養士と管理職(校長・教頭)に混入の状況と現物を見せて報告⇒管理職が異物の内容を確認⇒市の規定に乗っ取って、喫食が可能であると判断し伝達⇒喫食再開 の流れで実施しました。もし、本当に…の場合には、喫食停止時間がもっと長くなったり、教頭から教育委員会に報告したり、保護者の方々向けへの文書を作成したりのような動きが加わります。

子どもたちには、「給食の中に、食べ物ではないものが入っていたらすぐに担任の先生に伝える」こと「異物混入の連絡があったら、騒いだりせず自分の給食の中に入っていないか確かめるとともに指示があるまで食べるのをやめる」ことについて指導しました。初めての訓練でしたが、今回は管理職も含めて教職員側の対応の仕方がしっかりと確認できてよかったです。

喫食再開の連絡伝達後、子どもたちは楽しく、そして美味しそうに給食を再開しました。「安全で」「衛生的で」「とても美味しい!!」給食を、子どもたちに提供できるよう、これからも務めてまいります。

6年生 算数「対称な図形」

6年生が算数で「対称な図形」づくりを行っていました。

線対象な図形は、紙を半分に折り、折り目の反対側から2枚の紙を重ねて着れば必ず作ることができます。では、点対称な図形は…?

点対称な図形は、普通に作図をしようとすると以外に難しく、また子どもたちにとってイメージが浮かびずらい図形です。が、実は紙半分折りで作った線対称な図形を使って簡単に作ることができます。①線対称の図形を対象の軸で半分に切る。②切った片側をひっくり返してくっつける。あら不思議、これで必ず点対称な図形となります。子どもたちには、こういう操作をたくさんして点対称な図形のイメージを持てるようになること、そしてどうしてこの方法で必ず点対称な図形を作ることができるのか等を考えられるようになってほしいです。

耳鼻科検診を実施しました。

学校医の夜久先生をお迎えし、全校児童の耳鼻科検診を実施しました。耳・鼻・喉の様子を一人ずつ丁寧に見ていただきました。少し緊張気味だったり、検診そのものが苦手だったりする児童もいたようです。どうしても…というお子様もいましたが、大きな混乱もなく検診は終了しました。

この後も6月までは、歯科検診、眼科検診、内科検診・・・と健康診断が続きます。(今日は尿検査一次もありました)検診に苦手意識をお持ちのお子さんには、保護者の方からの「安心できる声かけ」協力をお願いします。福二小児童みんなが、今後とも健康でありますように。

1・2年生 体育 5年生 図工 の学習から

1・2年生が元気いっぱいに体育館で体育の学習を行っていました。家髙先生の指示に従って笛が鳴るたびに、逆向きに走ったり、スキップをしたり、四つん這いで走ったり、忍者になって走ったり、太陽になって!!走ったり…元気いっぱい、へとへとになうまで走った後は2チームに分かれてのボール運び競争をしました。こちらも、頭の上を通したり、またの下を通したり、体をひねって渡したりといろいろな動きを取り入れていました。

対照的に5年生は落ち着いた静かな雰囲気の中で、集中して図工(絵画教材)に取り組んでいました。クロームブックで検索した映像を参考にして着色の仕方を工夫している様子が見られました。

本日より3日間、家庭訪問(家庭確認)が実施されます。ご協力のほど、よろしくお願いします。

3年生 枝豆播種

5校時に畑の先生である金剛寺様を迎え、3年生が枝豆の種まきを行いました。

袋から出した土をよくほぐし、苗床に水をよくまいた後に一粒ずつ等間隔に並べ、また上から土を被せました。多くの学校では、畑や栽培園に直播きをすることがほとんどなので、福二小のやり方はとても丁寧です。苗床は金剛寺さんが持ち帰り、長い連休となるGW中も管理してくださるそうです。その後、畑に植え替えを行い、夏休みに間に合うよう収穫ができるとのことです。美味しい枝豆がたくさんできるといいですね。楽しみです!!

金剛寺さん、ありがとうございました。

5年生 田植え ~ こうのとりの里見学

江川地区水田(共生ファーム・こうのとりの里)で、5年生が田植えを行いました。

苗の植え方(根のところを持って3~5本くらいをほぐす・ひもについた目印のところへ植える・手で土をならした後しっかりと土に差し込む 等)を教わった後、水田に入り田植えを行いました。むこうずねの高さまで泥にずっぽりと入って頑張りました。あの深さの泥に足を入れたことが初めてだった児童もいたようです。少しずつ慣れてペースも上がり、予定した時間で無事に苗を植え終えることができました。

足を洗い一息ついた後、再開したばかりの「こうのとりの里」を訪れて見学し、コウノトリについてのいろいろな説明を聞きました。また、今日は施設の外にいる野生のコウノトリ(やまと くん)の姿を見ることもできました。

天候にも恵まれ、とても貴重な体験をすることができました。共生ファームのみなさん、こうのとりの里のスタッフの皆さん、ありがとうございました。

授業参観・保護者会全体会・学級懇談会・PTA総会

4月22日(土)今年度第1回目の授業参観と学級懇談会、保護者会全体会とPTA総会が行われました。

授業参観では、緊張気味の児童もいましたが、どの学級も和やかな雰囲気の中で授業が進められていました。少人数ということもあり、無理に発表会形式の授業にしなくても一人一人が活躍する場のある授業を展開することができました。

保護者会全体会では、校長あいさつの後教務主任の清水より今年度の教育課程と福二小の学校の約束についてお話ししました。その後、各学級に分かれての懇談会とPTA総会が実施されました。

大変ご多忙な中、参加していただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

全校なかよし遠足

1年生の歓迎会を兼ねて、11号公園まで徒歩で移動し、たてわりグループで遊ぶ「全校なかよし遠足」を実施しました。春らしいというよりは、夏を思わせる日差しの下、とても楽しそうに、そして元気いっぱい遊ぶ姿が見られました。

どのグループも6年生がしっかりとリーダーシップを発揮していました。また、到着後のおしまいの会では、5人の1年生全員が感想を発表することができました。福二小は小さな学校ですが、だからこそ1年生から6年生まで全員が本当の意味での仲間になることができます。全校みんなで楽しく活動できることは、福二小の素晴らしい宝物です。

第1回避難訓練(地震対応)

令和5年度第1回目の避難訓練(地震対応)を実施しました。事前指導⇒地震発生合図を受けての一時避難(机の下に入り頭を守る)⇒防災頭巾を被っての二次避難(校庭の所定の場所まで避難)⇒事後指導・振り返り の流れでの実施でした。どの学年も「お(押さない)・か(建物ないでは駆けない)・し(しゃべらない)・も(もどらない)」の約束を守って避難することができました。校長からは「いざは普段なり…いつもの状態が非常時の姿となって表れる。地震は避難訓練から戻る途中で起きるかもしれない」と「自分の命は自分で守る…災害時だけでなく、全ての場面においての基本。命よりも大切なものはない。」の2つを話しました。

災害等、安全を脅かすことが起こらないことを願っていますが、万一の時にはしっかりと自他の命を守れる子どもたちを育んでいきます。