令和6年度フォトニュース

【3年生】6送会に向けて♫~Part④~

6年生を送る会に向けた学年練習も回数を重ね、ボディーパーカッション「祝いの手打ち」も高い仕上がりを見せています3年生277人全員で合わせると、それはそれは圧巻です

練習では、例え失敗してしまってもやり直すことができますが、6年生に発表を見てもらえるのは当日のたった1回であり、文字通り一発勝負です本番だけしっかりやろうと思っても、そううまくはいかないし、その気持ちはきっと態度として表れてしまうでしょう

学年のめあて「みんなで協力して、6年生に感謝の気持ちを伝えよう!」の下、当日の一発勝負で3年生の想いがすべて伝えられるように、7回の学年練習1つひとつを本番と同じように取り組むことが大切です

手を叩く、手を上げる、立つ、座る…いろいろな動作がありますが、大切なのはすべてタイミングであり、タイミングを揃えるには仲間と心を合わせる必要があります「隣りの人と心を合わせる気持ちで

」ボディーパーカッションに限らず、普段の生活でも大切なことですね

花のアーチ係もいよいよ始動です6年生を送る会を通して、また一つ4年生への進級に向けて成長できる大チャンスです

【3年生】未来にタイムスリップ!

いきなりですが、フォトニュースをご覧になっている皆様に質問です「あなたの夢は、何ですか?」と聞かれたら、何と答えますか

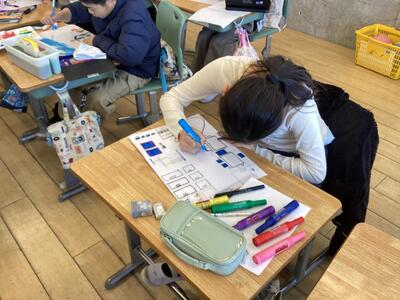

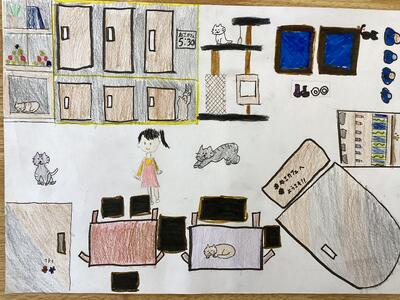

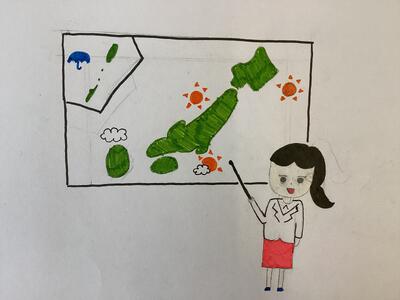

図工「未来にタイムスリップ!」の学習で「将来の夢を叶えた瞬間を絵で表現しよう!」という学習課題の下、子どもたち一人ひとりが胸に秘めた大きな夢を画用紙いっぱいに表現しました

絵の具を使ったり、カラーペンを使ったり、クレヨンを使ったり…これまでに学習してきた技法を駆使して、夢を叶えていきます「グラウンドの芝は、場所によってフワフワしていたり、チクチクしていたりするので、クレヨンで描きました!」と、工夫しながら取り組む姿に感心しました

ちなみに、子どもたちに夢を聞いてみると「サッカー選手」「弁護士」「看護師」など、職業を答える回答が多いように感じました一方で、大人に夢を聞いてみると「子どもを2人授かって、幸せな家庭を築きたいです!」「宝くじを当ててみたいなぁ~♬」などといったように、行動や出来事を答える回答が多かったです

子どもと大人では、夢のイメージが異なることがわかり、新たな気付きがありました

【3年生】6送会に向けて♫~Part③~

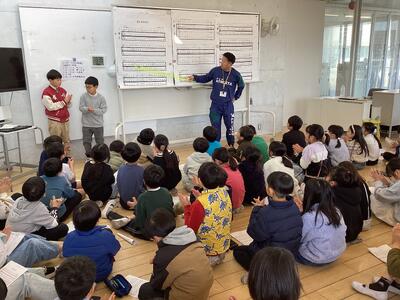

2/28(金)に行う6年生を送る会に向けた学年練習が始まりました全校のめあて、「未来へはばたけ!~笑顔で感謝を伝えよう~」の下、3年生はボディーパーカッション「祝いの手打ち」&呼びかけ&替え歌を発表します

1回目の練習では、実行委員と先生から練習するにあたっての心構えについて話がありましたそして、パートごとに分かれて、ボディーパーカッション「祝いの手打ち」の練習を行いました

事前にクラスごとに練習を重ねていたので、すでに楽譜を見ずにリズムを奏でることができる児童も多く、とても感心しました

後半には、発表の隊形を確認しました300人近くの児童がいれば、隊形を確認するだけでも大作業です

しかし、子どもたちは先生の話をよく聞いて、パートごとにすばやく列を整えていきます

こちらが予測していた時間よりも圧倒的に早く隊形をつくることができ、とても成長を感じました

本番まであと1週間1人でも多くの6年生に3年生の想いが届くようにがんばっていきたいと思います

【3年生】6送会に向けて♫~Part②~

2/28(金)6年生の門出を祝って、全校で6年生を送る会が行われます学年のめあて「みんなで協力して、6年生に感謝の気持ちを伝えよう!」の下、3年生はボディーパーカッション「祝いの手打ち」&呼びかけ&替え歌を発表します

2/13(木)には、ボディーパーカッション「祝いの手打ち」のパート練習を行いました学年277人が3つのパートに分かれて、それぞれ異なるリズムで手を叩き、1つの素敵なメロディーを奏でます

「まずは、一度CDを聞いてください!」や「CDに合わせて、実際に楽譜の1枚目の部分を叩いてみましょう!」など、実行委員の児童による進行の下、子どもたちは一生懸命練習に取り組みました2/28(金)の本番に向けて、3年生277人全員でがんばっています

【4年生】とびばこ ~美しい開脚とびに挑戦~

4年生のとびばこで、「開脚とび」と「台上前転」を行っています。

今回は「開脚とび」を練習している様子について紹介します。

開脚とびの練習では、

①両足でしっかり踏み切る。

②手を着く位置。

③ピタっと着地。

を意識しています。

さらに、3年生まではやっていなかった「大きな開脚とび」にも挑戦しました。

「大きな開脚とび」では、踏み切り板ととびばこの間に隙間を置けて大きくジャンプして跳びます。

今までの開脚とびよりもダイナミックに見え、空中でスーパーマンのように平行に跳ぶことを意識している子もいました。

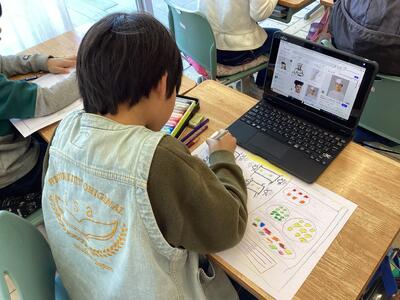

1人一台のタブレットを活用して、より美しく跳べるように工夫しています。

客観的に自分の跳んでいる姿をみて、気づくことも多いようです。

とびばこやマットの準備は友達と協力して行います。さすが4年生です。

【4年生】6年生を送る会に向けて

6年生を送る会に向けて、学年練習が始まりました。

今年度は2パートに分かれて合唱します!今日は初めて「ハモリ」を実感できたのではないでしょうか。

また、合奏ではリコーダーにも挑戦しています。

低い音がたくさん出てきてとても難しいですが、優しく息を吹いて、ピー!っと裏返らないように慎重に吹いている子どもたちの姿が見られます。

4年生約250人がひとつになれるようにこれからも練習をしていきます!

【3年生】同じ体積でも、重さは…?

理科「ものと重さ」の学習で「同じ体積でも、ものの種類が違うと、重さは違うのだろうか。」という学習問題の下、実験を行いました方法は、以下の通りです

【実験方法】

①体積が同じ鉄、アルミニウム、塩化ビニール、ポリエチレン、ゴム、アクリル樹脂、木材を1つずつ手で持ち、重く感じた順に並べます。

②上記の7つを1つずつ電子てんびんに乗せて、重さを記録します。

上記の実験を通して「同じ体積でも、ものの種類によって、重さは違う。」ということを学習しましたさて、ここで問題です

この記事の最下部に答えも記載していますので、予想できた方は是非スクロールしてみてください

【問題】

次の料理の材料が同じ体積だった場合、重い順番に並び替えてください

①塩 ②砂糖 ③きな粉 ④小麦粉

【答え】(※重い順)

①塩

②砂糖

③小麦粉

④きな粉

上記の4つを実際に比べた映像教材がありますので、興味のある方は是非インターネットで検索してみてください

「NHK for School」→「ばんぐみ一覧」→「理科」→「ふしぎがいっぱい3年」→「いちばん重いのは?」

【3年生】6送会に向けて♫~Part①~

2/28(金)6年生の門出を祝って、全校で6年生を送る会を行います学年のめあて「みんなで協力して、6年生に感謝の気持ちを伝えよう!」の下、3年生はボディーパーカッション「祝いの手打ち」&呼びかけ&替え歌を発表します

18日(火)から体育館にて学年練習が始まりますが、それに向けて係ごとに集まって、話し合いなどを行っています

今回は、その様子をご紹介します

実行委員

ボディーパーカッション「祝いの手打ち」の学年練習が進行できるように、ひと足早く覚えています

演出係

学年発表がよりよいものになるように、華やかな演出方法について話し合っていますどんな演出になるのか…お楽しみに

替え歌係

6年生に祝福や感謝の気持ちが伝わるように、 替え歌の歌詞を考えたり、歌の収録をしたりしています

人文字係

人文字係では、何やら特別な画用紙を準備中3年生の発表中に巨大な字やマークが浮かび上がるかも…

呼びかけ係

6年生に祝福や感謝の気持ちが伝わるように、 呼びかけの内容を考えたり、実際に呼びかけの練習をしたりしています

【クラブ活動】ヘルスバレーボール大会に出場してきました!

クラブ活動の一環で毎年この時期にクラブの有志で募った児童達でヘルスバレーボール大会に参加しています。

何と今年は、6年生が選手を代表して堂々と「選手宣誓」をすることができました。

今年のチーム名は「おおたかキング」

結果は二勝二敗。得失点差で決勝トーナメントには出場できませんでした・・・

4~6年生が協力して一つのボールに向ける真剣な顔には元気をもらいました!

ある6年生は3年間大会に出場しているそうですが、今年が初めての勝利だそうです!!

今年の大会の目標が友達と笑って楽しくプレーするという意味の「友笑」でした。

目標通り、楽しんで大会に参加することができました!

応援に来てくださった先生方、保護者の皆様ありがとうございました!

来年は、決勝トーナメントに出場できるかな~~~~

【3年生】第3回 授業参観&学級懇談会!

今年度最後となる第3回 授業参観を行いました3年生になって早いもので1年が過ぎようとしていますが、日々の学習や生活に加えて、運動会や校外学習など、大きな行事を通じて逞しく成長した子どもたちの姿をご覧頂けたのではないでしょうか

【3年1組】理科「ものと重さ」

【3年2組】道徳「おじいちゃん、おばあちゃん、見ていてね」

【3年3組】総合「流山市の防災(発表)」

【3年4組】学活「グループワークトレーニング」

【3年5組】国語「ちいきの行事(発表)」

【3年6組】理科「ものと重さ」

【3年7組】国語「ちいきの行事(発表)」

【3年8組】理科「音のせいしつ」

放課後には、学級懇談会を行いましたお忙しい中、ご参加いただきまして、ありがとうございました

1年間を通じて成長した子どもたちの様子や今後の行事予定等について、共有させていただきました

3年生としての生活も残り1ヶ月となりました学年目標「心の身長2m!」の下、最後の最後まで子どもたちの成長を後押しできるよう指導していきたいと思いますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします

【全校】児童会役員引継ぎの会を行いました!

2/10(月)5校時、体育館にて児童会役員引継ぎの会を行いました4,5,6年生は体育館で会に参加し、1,2,3年生は教室からオンラインで参加しました

おおたかの森小学校をよりよくしようと、1年間力を尽くしてくれた旧児童会役員のメンバー各部活動の励ます会や運動会など、全校の前に立って堂々と役割を果たす姿は大変立派で、いつも下級生の憧れでした

そして、去る1月に各学年で行われた新児童会役員選挙で選ばれた新児童会役員のメンバー「これからは、僕たち・私たちが学校のリーダーとして、一生懸命がんばります!」力強い言葉がとても頼もしく感じました

開校から10年を迎えたおおたかの森小学校

みなさんの手でもっともっとよりよい学校にしていきましょう

【職員】職員研修会~校内研究全体会~

2/10(月)職員研修会として、校内研究全体会を行いました私たち教職員は、1人でも多くの子どもたちにとってわかりやすくて楽しい、よりよい授業を目指して、日々教材研究に取り組んでいます

子どもたちに身につけたい力、学ばせたいことなどから授業の流れや活動内容を考えます

学習のねらいに対して、どのような問いかけをすれば児童の深い学びにつながるか…そんなことを考えながら、毎回授業に臨むものの、子どもたちの反応が予想を越えることも日常茶飯事です

だからこそおもしろい

まさに「教師の醍醐味だなぁ~!」と感じながら、日々子どもたちの指導に当たっています

本校では、今年度「互いの考えを認め合い、ともに学び合う児童の育成~『話すこと・聞くこと』を軸とした学び合いの授業づくりを目指して~」を研究主題に設定して、各学年が国語・算数・道徳のいずれかの教科で授業研究を行ってきました

各学年の校内授業研究会では、講師の先生方からの指導も踏まえて、教科指導に関する様々な知識や技能を学ぶことができましたまた、児童へのアンケート結果からも、児童の「話すこと・聞くこと」に関する意欲の向上が見られ、私たち教職員も指導の手応えを感じる場面が多々ありました

今回の研修会では、今年度の校内研究に対する成果と課題について振り返った後、今後の児童の更なる成長を目指して、教職員全体でどのような校内研究を行っていくかについて話し合いました❝すべては子どもたちのために❞を合言葉に、おおたかの森小学校教職員一同がんばっていきたいと思います

【3年生】磁石を使ったおもちゃ作り♫

理科「じしゃくのふしぎ」では、実験を通して、磁石の性質について学習してきました磁石は、子どもたちにとっても身近なものであるため「同じ極同士は退け合い、異なる極同士は引き合う」ことなどを調べる際、興味・関心をもって臨む姿が印象的でした

今回は、それらの磁石の性質を生かしたおもちゃ作りを行いました「磁石の性質を使って、魚釣りゲームはどうかな?」「磁石の反発を生かして、車をコースに沿って走らせたいな!」などと言いながら、夢中で作る子どもたち

とても楽しい活動になりました

子どもたちはアイディアを考える天才ですね以下に子どもたちの作品を4点ご紹介します

クレーンゲーム

魚釣りゲーム

迷路

クレーンゲームおみくじ

【3年生】子どもは風の子です!~Part⑤~

「校庭で一緒にドッジボールをしよう!」

「昨日もドッジボールをしたから、今日は鬼ごっこにしない?」

「いいね!そうしよう!」

休み時間になると、上記のようなやり取りをしながら、元気よく校庭へと駆け出していく子どもたちしかし、本校でも❝冬の強敵❞とも言えるインフルエンザが猛威を振るっており、3学年でも学級閉鎖が出ています

日頃から、各ご家庭でも体調管理に努めていただいていることに感謝申し上げます

昔からカゼ予防には、ビタミンCが効果的だと言われてきました。しかし、最近の研究ではビタミンDの方が効果的だということがわかったそうです

では、どうすればビタミンDを摂取できるのでしょうか

食べ物で言えば、魚類やきのこ類にビタミンDは多く含まれているそうですしかし、私たち人間は自分たち自身でもビタミンDを生成することができるそうです

その方法は、なんと

20分以上日光を浴びることだそうです

家から学校への行き帰りでも十分かもしれませんし、業間休みや昼休みに校庭で体を動かしたり、体育で一生懸命運動したりすることも、カゼ予防に効果的だということです

人は、ビタミンDを自ら生成できると知って、改めて「人間の体は、よくできているなぁ~

」と感じました

ちなみにビタミンCは、体を回復させる際には最も効果的だそうですしたがって、カゼを引いてしまったときや体が疲れていると感じたときには、積極的にビタミンCが含まれている野菜や果物を摂取すると効果的だと思います

国語や算数などの教科学習が大切であることは言うまでもありませんが、普段の生活に生かせる知識や教養を身につけていくこともとても大切なことだと思いますぜひ、ご家庭でも話題にしてみてください

【4年生】とびばこ ~台上前転に挑戦~

4年生のとびばこでは、「開脚とび」と「台上前転」を行っています。

今回は「台上前転」を練習している様子について紹介します。

台上前転では、腰を高く上げなければいけません。

上にジャンプするために、ステージを使った練習をしています。

また、高いところで回る恐怖心に打ち勝つためにもステージを使っている子どもたちもいます。

台の上から落ちずに回るためには、真っすぐ前転をしなければいけません。

マットの上で線からはみ出さずに回る練習も行っています。

最初はとびばこの上で回ることに抵抗があった子どもたちも低いとびばこで回ったり、とびばこの幅を広くして回ったりと、練習をかさねてレベルアップをしています!

【4年生】ゴーヤの土づくり

「流山ゴーヤクラブ」の皆さんをお招きして、ゴーヤを育てていたプランターの手入れを行いました。

来年度の4年生も元気なゴーヤを育てることができるように、88個ものプランターの土を一生懸命かき混ぜていました。

最初に、プランターに残ってる根っこや石、虫を取り除きます。細かくなった根っこを必死にさがしていました。

土がきれいになったら、≪苦土石灰(くどせっかい)≫ をまきます。

雨で酸性になった土にアルカリ性の石灰をいれて中和し、栄養を含ませる役割があるそうです。

苦土石灰を入れたら土をよく混ぜていきます。水を加えてさらによ~~く混ぜます。

雨にあたらないようにビニールをかけて、屋根の下においておきます。

水を含んだ土はとても重く、友達と協力して運んでいました。

流山ゴーヤクラブの皆さんにお手伝いしていただきながら、1年間無事にゴーヤを育てることができました。

次の4年生がまたたくさんのゴーヤを育ててくれることを願っています!1年間ありがとうございました。

【3年生】道徳の授業研究を行いました!

私たち教員は、1人でも多くの子どもたちにとってわかりやすくて楽しい、よりよい授業を目指して、日々教材研究に取り組んでいます子どもたちに身につけたい力、学ばせたいことなどから授業の流れや活動内容を考えます

学習のねらいに対して、どのような問いかけをすれば児童の深い学びにつながるか…そんなことを考えながら、毎回授業に臨むものの、子どもたちの反応が予想を越えることも日常茶飯事です

だからこそおもしろい

まさに「教員の醍醐味だなぁ~!」と感じながら、日々子どもたちの指導に当たっています

1/31(金)3年生の道徳「なかよしだから」について、学年職員をはじめ多くの教員で授業研究を行いました授業研究とは、授業力の向上を目指して準備や計画を行い、実際に授業を行った後に協議会で授業の反省をして、明日以降の指導へと生かしていくことです

3年生の落ち着いた学習態度について、参観者からたくさんのお褒めの言葉をいただきました教師や友だちの話を目と耳で聞き、自分の考えを相手に積極的に伝えようとする姿が大変すばらしかったです

放課後に行った職員による協議会では、様々な議論を通して、道徳の授業について多くの学びがありました今回の授業研究で学んだことを、早速明日からの指導に生かしていきたいと思います

【3年生】鬼は外!福は内!

去る2/2(日)は節分でした「鬼は外!福は内!」と言いながら豆まきをしたり、恵方巻を食べたりしたご家庭も多かったのではないでしょうか

そもそも節分とは…

節分には「季節を分ける」という意味があり、1年に4回、それそれの季節の始まり(立春・立夏・立秋・立冬)の前日が節分の日となります。その中でも春は、新しい1年の始まりであり、「これから始まる新しい1年が、不幸や災いのない1年になりますように」との願いを込めて、今年は2月2日(日)に節分を行うと言われています

3年生では、1人ひとりがオリジナルの鬼のお面を作って被り、豆をボールに持ち替えてドッジボール大会を行っているクラスがありましたまた、自分の中の追い出したい鬼を1人ひとりが考えました

「冬は寒くて、ついつい二度寝してしまうので、その癖を追い出したいな

」「頭ではわかっているけれど、いつも宿題を後回しにしてしまうんだよな~

」などと言いながら、かわいいイラストに理由を添えてワークシートを書き上げました

子どもたちの作品をいくつかご紹介します

ダラダラ鬼

【理由】

→家に帰ると、いつもダラダラしてしまって、何もできなくなるから。

全然寝ない鬼

【理由】

→「22時に寝なさい!」と言われるけれど、いつも言うことを聞いていないから。

けんか鬼

【理由】

→いつも弟とけんかをしてしまうので、今年はけんかをしないで笑顔で過ごしたいから。

後回しにしてしまう鬼

【理由】

→ついついYouTubeに夢中になってしまって、やらなければいけないことを後回しにした結果、寝てしまうから。

怒り鬼

【理由】

→兄弟に強い口調で怒ってしまうので、やさしく言えるようにしたいから。

【3年生】What's this?~これなあに?~

3年生から始まった外国語活動ですが、基礎となる英語表現を使って、簡単なコミュニケーションを図る等、楽しく外国語に親しめるよう指導しています

3学期は「What's this?~これなあに?~」の学習で、様々なアクティビティーを通して形容詞(tall,short,big,roundなど)の言い方に慣れ親しんだり、❝What's this?❞ ❝It's a (an) 〇〇.❞を用いて友だちとやり取りをしたりしています

3ヒントクイズで、ゲーム感覚で野菜や果物、動物などのお題に対して、ヒントとなるワードを適切に選択して、ペアの友だちに伝えようと一生懸命取り組む子どもたち

間違いを恐れず、意欲的に学習に臨む3年生ですこれからも友だちや先生と英語を使って、積極的にコミュニケーションを図りながら、楽しく外国語活動の学習に取り組んでいってほしいと思います

【3年生】Let's go to the Leek Field!

社会科「農家の仕事」の学習として、近隣にお住まいの髙城さんと小嶋さんのねぎ畑を訪問し、農家の仕事の様子を見学させていただきました

まずは、お二方から農家の仕事についてのお話を聞きました野菜などを育てる上での苦労や気をつけていること、やり甲斐などをお話していただきました

*髙城さん・小嶋さんの話*

「ねぎは他の野菜と比べて、生育期間がとても長い。その分、病気にかかるリスクも大きいため、おいしいねぎを育てるのは非常に難しい。だからこそ、それに挑戦したかった!競争率が低い分、おいしいねぎが育てられるようになれば、多くのお客さんに食べていただけると思ったので、ここまで頑張ってきました。」

「おいしい野菜を多くの人たちに食べてもらいたい!」それが農家の方々の一番の思いであることを強く感じました屋外での作業が主であるため、時には雨が降っていたり、風が吹いていたりする中でも作業しなければならない日もあるでしょう

そんな過酷な状況下でも、農家魂が原動力になっているということがお二方の話から感じ取られ、私たち職員にとっても勉強となる時間でした

次に、農家の仕事体験ということで、1人1本ずつねぎを抜かせていただきました「綱引きのときに綱を引っ張る持ち方でねぎを持ち、思い切りねぎを抜きましょう!」という教えをよく聞いて、3年生全員が力強くねぎを抜くことができました

日頃私たちが食べているねぎは「葉」「くき」「根」のどの部分か知っていますか正解は「葉」です

「根」と「くき」は、わずか数cmずつしかなく、大部分が「葉」だそうです

そういった教科書には載っていないことも含めて、たくさんのことを教えていただきました

大きな大きなねぎと一緒にたくさんの思い出話を持ち帰っていますので、是非ご家庭で話題にしてみてください

髙城さん、小嶋さん、いつも本校の児童を温かく見守ってくださり、ありがとうございます今後も引き続き、本校の教育活動にご理解とご協力をよろしくお願いいたします