カテゴリ:給食

YouTube「食育15秒動画」を発信します。

埼玉県教育委員会より、YouTube「食育15秒動画」の紹介がありましたので、ぜひご覧ください。

① 6月は食育月間 19日は食育の日

② 農林漁業体験及び野菜の摂取

③ 健康寿命の延伸

④ 共食の回数を増やしましょう

⑤ バランス良く食べましょう

⑥ ゆっくり噛んで食べてますか?

⑦ 朝ごはん食べましたか?

⑧ 世界的に減塩が推奨されています

⑨ 1日の野菜摂取量ってどのくらい

今日は、2月の図書コラボ献立です。

今日の献立は、カレーライス、牛乳、ツナサラダです。そして、特別にプリンアラモードがつきます。

今日は、2月の図書コラボ献立です。

「イチからつくるカレーライス」から「カレーライス」を紹介します。

みんなが大好きなカレーライス、はじめから作ることは、なかなかないことですね。

この本は、カレーライスをはじめから作ることについて書かれています。

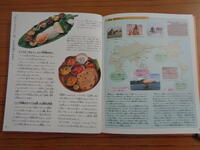

まず、カレーという料理はインドにはないそうです。これはびっくりです。

それでは、いったいどこの国でカレーがうまれたのでしょう。

でもインドには、スパイスをつかった料理がたくさんあるそうです。

スパイスの種類も100種類、奥が深そうです。

そして、この本の名前にある「イチからつくる」ということですが、カレーを完成させるには、いろいろな食材が使われています。

その食材を育てたり、研究したり、やったことないことばかりで大変!そして沢山の食材を、イチから作る貴重な体験を通し、気付くことが沢山あります。

生きものの命をいただくこと、その生き物がどのように育てられているのか、食の安全や色々なことを考えさせられます。

改めて、カレーライスとして私たちの口に入るまで、いろんな人の労力と時間がかけられていること。

カレーライスを食べる時は、いつもより感謝して食べたいですね。

牛島小学校のカレーライスはどうですか?

6年生は、今日のカレーが牛島小学校の最後のカレーになります。

味わって、いただいてください。ぜひ完食目指して、ほしいと思います。

今日は2月生まれの人の、バスデーランチでした。

今日は2月生まれの人の、バスデーランチです。

児童35人です。2月生まれの先生はいませんでした。

クラスのみなさんで、お祝いをしました。

給食委員会と音楽委員会のみなさんが、お祝いのメッセージをテレビ画面から、お届けしました。

4年生「五味五感の体験学習 応用編」を実施しました。

今日は、第2回の体験学習(応用編)を実施いたしました。

前回と同じNPO法人食育研究会MoguMoguの代表理事 松成容子先生を講師にお招きしました。

また、特別講師にNPO法人食育研究会MoguMoguの理事、さいたま市の「オープンセサミ」のオーナーシェフ 神田智様をお招きしました。

今回は、「シェフといっしょに料理をしよう 大根を味わう」という体験学習です。

冬にたくさんとれる地場産の大根を使って、五味五感の応用の学習です。 神田シェフの指導のもと、大根の味を生かした料理を、児童と一緒に作りました。

児童には、茹でた大根と料理した大根の2種類の食べ比べをしてもらい、旨味の総まとめをしました。

今日は「節分」にちなんだ献立です。

今日の献立は、ごはん、牛乳、いわしのかば焼き、切り干し大根の和え物、節分汁、福豆です。

今日は、明日の節分にちなんだ献立です。

節分は、「みんなが健康で幸せに過ごせますように」という意味をこめて、悪いものを追い出す日です。

「鬼は外、福はうち」と言いながら豆まきをします。

悪いもの(鬼)を追い払い、良いもの(福)を呼び込むために、豆まきをします。

鬼に炒った豆をぶつけて、悪いものを追い出すというイメージです。

ずーっと昔に、鬼を豆で退治したところから由来しているそうです。

豆まきの豆、“大豆”にはたくさんの栄養が含まれているから、鬼を追い出すパワーがいっぱいつまっているのではないでしょうか?

豆を自分の歳の数だけ食べると、体が丈夫になって病気になりにくいと言われています。

場所によっては自分の歳の数よりも1つ多く食べるところもあるようです。

しっかり食べて、健康で幸せにすごせるようにしましょう。

今日もおいしく召し上がってください。

児童給食委員会の発表!!

学校給食週間にちなんで、児童給食委員会が、「給食の歴史」の紙芝居と、「5年3組の給食時間」の劇を、

発表しました。

給食時間に、全校配信をしました。

みんな、一生懸命に練習した成果が出て、とても良い発表でした。

どの学年の児童も楽しんで、見てくれました。

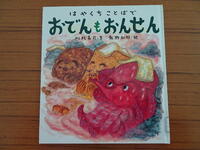

今日は1月の図書コラボ献立です。

今日の献立は、ごはん、牛乳、いかのねぎみそ焼き、辛子和え、おでん、みかんです。

今日は、図書コラボ献立です。

おでんもおんせんから、おでんを紹介します。

寒くなってきたので、おでんが食べたくなる作品です。

本の表紙には温泉に気持ちよさそうにつかっているおでんの具材がえがかれています。

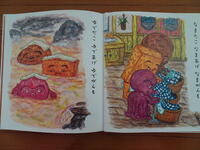

ある日『ゆのくに』にやってきた“たこ、あつあげ、がんも”が温泉にやってくるところからお話がはじまります。

1つ1つの具材が、早口言葉の文で表現されていてどれも楽しいものばかり!口に出して言いたくなります。

しらたきにつくね、こんぶ、だいこんたち、それぞれが自由に温泉を楽しみます。

きんちゃくはマッサージをしたり、とうふは卓球に熱中して大あせをかいて・・・たことはんぺんは、なにやらサウナでおしゃべり。

そうしているうちに、じゃがいもとたけのこがけんかをはじめたり、たまごは親子でさかだちなんてしています。

もうみんな大変なことに!

でも最後はみんなで温泉になかよく入ってあたたまります。

みんな気持ちよさそうです。

最後のページには、すじおやじがおふろばをそうじしています。

みんな、すじおやじにありがとうですね。

この本は図書室にありますので、ぜひ読んでください。

「日本全国食めぐり」⑦ 東北地方 「食育の日の献立」です。

今日は、20日(臨時休校)の日の献立を実施します。

献立は、ごはん、牛乳,ハタハタの唐揚げ、せり蒸し、きりたんぽ汁です。

今日は「日本全国食めぐり」7日目、東北地方の秋田県の郷土料理を紹介します。

せり蒸しとは、せりの煮浸しのような料理です。

『せり』は、春の七草としても知られていますが、秋田県民に愛されている野菜です。

水分の多い土地に自生する野草で、1ヶ所に競り(せり)合うように生えることから、せりと言う名前がついたと伝えられています。

万葉集など多くの和歌集で詠まれたり、地名に名前がついたり、私たち日本人には馴染みの深い野菜でもあります。また、臭み消しや風味づけとして「きりたんぽ鍋」や「いものこ汁」には欠かせないものです。

「ハタハタの唐揚げ」は、秋田県の県魚である『ハタハタ』を使った料理です。秋田県では、ハタハタを入れた「しょっつる鍋」も有名です。

きりたんぽは、うるち米のごはんを杉の棒を先端から包むように巻いて焼いたものです。そのたんぽ餅を棒から外し、鶏がらの出し汁に入れて煮込んだものが秋田県の郷土料理『きりたんぽ汁』です

秋田県の郷土料理を味わっていただいてください。

今月は、学校給食週間に合わせて、日本全国の郷土料理を紹介しました。

「日本全国食めぐり」⑥ 九州地方

今日の献立は、といめし、牛乳、鮭のごまフライ、野菜こんにゃく入れ酢の物、いちごです。

今日は「日本全国食めぐり」6日目、九州地方の長崎県の郷土料理を紹介します。

といめしは、諫早市の目代地区に伝わるおもてなし用の混ぜご飯のことです。

昔から、正月や盆のときに、男の人たちが自宅で育てた鶏をさばいて作るのが習わしで、いまも基本的に男性が作るものとされています。地元で鶏を「とい」ということからきているようです。

長崎県の郷土料理を味わっていただいていただいてください。

30日の月曜日は、20日の臨時休校で中止になった、東北地方の秋田県の郷土料理を紹介します。

「日本全国食めぐり」⑤ 中国四国地方

今日の献立は、鯛めし、牛乳、鶏肉のゆず風味揚げ、小松菜ともやしのソテー、いよかんゼリーです。

今日は「日本全国食めぐり」5日目、中国四国地方の愛媛県の郷土料理を紹介します。

鯛めしは、鯛をご飯と共に炊き上げるが、南予では、生の鯛をタレに漬け込み、タレごと熱いご飯にかけて食べる。調理に火は使わず、新鮮な鯛を使うのがポイントです。

今日は、とても良質な鯛が給食室に届きました。

海賊飯とも漁師飯とも言われ、船上の酒盛りの終わりに、酒の残った茶碗にご飯を盛り、醤油をたっぷり含ませた鯛の刺身をのせて食べたのが始まりとされています。南北朝時代から江戸時代にかけて活躍した伊予水軍もよく口にしたといいます。

また、高知県は柚子生産量が日本一です。

国内で流通する柚子の5割を生産しており、高知県は名実共に「柚子大国」として知られています。

高知県では、柚子を色々な料理やお菓子などに使っています。

今日の、鶏肉のゆず風味揚げは、油で揚げた鶏肉にゆずのたれをかけたものです。

高知県の郷土料理を味わっていただいてください。