二小ダイアリー

願いが叶いますように!

6月14日(水)に今年度、川村学園女子大学の児童教育学科に入学した学生4名が、同大学の横山教授、奥田教授と共に二小を訪れました。将来先生になることを目標にしている学生の皆さんは、学校生活や授業の様子を見学するために今回来校しました。

初めて小学校を訪問したこともあり、学生の皆さんはわくわくしながら子ども達の授業を見学していました。見学中、黒板の板書や教室内外の掲示物を見ながら、気が付いたことや説明を熱心にメモに書き留める姿は真剣そのものでした。

見学の後、校長室にて「教員の魅力や素晴らしさについて」と題し、先生の仕事について話しました。また、「教員の志望者を増やしたい」、「この学校を笑顔溢れる学校にしたい」と自分の思いも伝えました。学生からは、「今回の訪問・見学によってますます先生になりたいという気持ちが強くなった」という話を聞き、とても嬉しく思います。

これから大学でたくさんのことを学び、たくさんの経験を積んで素敵な先生になることでしょう。いつか一緒に学校で仕事ができることを願っています!

4年生市内めぐり

6月13日(火)に4年生は市内めぐりに出かけました。行先は「水の館」「鳥の博物館」「手賀沼公園」です。

まず1組は手賀沼公園から遊覧船に乗り、手賀沼を船上から見学しました。朝まで雨が降っていましたが、子どもたちが登校後に雨も上がり、見学の頃にはすっかり良い天気になったので、水面もキラキラと光っていました。子ども達は手賀沼課の方から、「元々「香取海」という海の一部だった」ということや、「昔は泳げるほど奇麗だった」ことなどを教えていただきました。

見学を終えた子ども達からは、「カワウ(ペリカン目ウ科の大形水鳥)を間近に見られてよかった」「ハクレン(淡水魚)が飛び跳ねていて驚いた」などの感想も出ました。普通では絶対に通れない手賀大橋の下を通過した際には子どもたちから拍手が出ました!

1組が遊覧船に乗っているころ、2組は、手賀沼のほとりにある「手賀沼親水広場・水の館」と「鳥の博物館」を見学しました。「水の館」は水に親しむ機会を通して、手賀沼の水環境保全の大切さを市民の皆さんに感じていただくことを目的とした施設です。今日は3階にあるプラネタリウムを見学しませんでしたが、4階にある展望室からの景色をみんなで見ました。手賀大橋をはじめ、360度全方位の景色を楽しみました。

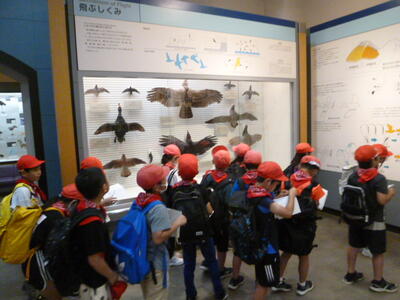

続いて「鳥の博物館」です。「鳥の博物館」も手賀沼のほとりにあり、我孫子市が運営する博物館です。日本で唯一鳥類について総合的に研究・展示する博物館で、平成2年5月20日に開館し、通称鳥博(とりはく)として我孫子市民に親しまれています。390にも及ぶ剥製標本を見た子どもたちからは、「思っていたよりもたくさん標本があったね」「意外と大きい鳥がいた」という感想が出ました。

(1組と2組交代で、それぞれの施設を見学しました)

我孫子にはこんなにもたくさんの素晴らしい施設があることを学んだ子どもたち。また、現地で実際に見ることで、たくさんの気づきがあり理解が深まります。これからもたくさんの「我孫子」に出かけ、見識を深めてほしいと思います!

3年生市内めぐり

6月9日(金)に3年生は社会科の学習の一環として市内めぐりを行いました。2年生の生活科の授業では学区めぐりに出かけましたが、今年度は範囲を広げて市役所と我孫子市の生涯学習センター「アビスタ」を見学しました。

市役所では、本庁舎で市民課をはじめたくさんの課の説明を聞きました。市民の方々の様々な手続きが行われていることを知ることができました。星野市長は公務のため市長室にはいらっしゃいませんでしたが「市長室」にも案内してくださいました。

議会棟では、本会議場の傍聴席に座らせてもらい、「ここでは我孫子市民が安全に暮らしていけるように話し合いをする所です」と説明を受けました。

「アビスタ」は、我孫子地区公民館と市民図書館の複合施設で、毎日多くの方が訪れます。一通り館内を案内していただき、大きな図書館へ。子どもたちは、本だけではなくCDやDVDを借りることができることを知り、驚いていました。この日は雨降りだったので見ることはできませんでしたが、緑がたくさんの屋上から見る我孫子市の景色はとても素晴らしいとのことでした。

この市内めぐりを通して、子ども達は我孫子市には市民のための施設や、そこでたくさんの人が働いていることを学びました。他の公共施設についても是非調べて足を運んでほしいと思います。

2年生学区めぐり

2年生は学区めぐりを行いました。この学区めぐりは、学区内を歩くことで近くにある公共施設や商店、自然環境を知るとともに、地域と自分たちの生活とのかかわりに気づき、人々と適切に接することや安全に生活することができるようにと、生活科の授業の一環で行っています。

今年はお天気に恵まれ、絶好のお出かけ日和となりました。最初は「谷津ミュージアム」です。新緑の中を、爽やかな風を感じながら歩きました。続いて東我孫子まで足を延ばし、「近隣センターこもれび」に寄りました。子ども達からは「知ってるよ!来たことがある」「トイレがきれいだったね」等の感想が出ました。

「こもれび」のあとは、成田線の踏切を渡り、児童公園へ。ブランコや鉄棒を楽しんだり、鬼ごっこをしたりして遊びました。最後はスーパーを回り、下ヶ戸(さげと)を通って学校に戻りました。

この学習を通して、公道を歩くときや公共施設を利用するときのマナー、道路の歩き方など安全対策等について学びました。素早く集合したり、静かに説明や話を聞いたりする行動が素晴らしかったです。

是非ご家族でも、お時間のある時にお子さんの案内で学区を歩いてみてください!

普通救命講習

6月5日(月)に、我孫子市消防本部の方々を講師にお迎えして、職員を対象とした普通救命講習を行いました。これから始まる水泳学習を前に、「心肺蘇生法」「自動体外式除細動器(AED)の使用法」「気道異物除去法」等を学びました。場合によっては生死に関わるケースにも成りうることなので、講習を受けたどの職員の表情からは「最善を尽くす」という意気込みが伝わってきました。学んだことを実際に使う場面が無いことを祈るばかりです。

1・2年生学校探検

6月2日(金)に1年生は2年生と校内探検を行いました。昨年1年生の時に学校内を案内してもらった2年生ですが、今度は自分たちが1年生を連れて、学校のあちらこちらを探検しました。場所は各教室や特別教室、下校庭も予定していましたが、残念ながら雨降りだったので、校内だけの探検となりました。

1年生の手を引き、先導する2年生。「ここは〇〇をするところだよ」と説明しながら一緒に歩く姿がとても微笑ましかったです。もちろん校長室にも寄ってくれました。歴代の校長先生の写真を見た子は、「たくさんの人が見ているんだね」と不思議そうに話していました。

「どこに何があるのか」「ここではどんなことをするのか」など、今すぐにそれぞれの教室の意味や使い方を理解することは難しいと思いますが、これから学校生活を積み重ねていくことで、たくさん覚えていってほしいと思います!

グリンピースのさやむきに挑戦!

5月30日(火)、2年生はグリンピースのさやむきを行いました。

これは、食育の一環として、自分たちが食べる給食が出来上がる過程を知り、食への関心を高めることを目的として実施しました。

「筋に沿って半分にさやをむく」や、「両端を持って雑巾を絞るようにひねる」など、むき方を教えてもらっていざ挑戦!中から実が出てくると「やったー!」「うまくむけた!」と歓声が上がりました。

子どもたちがさやむきをしたグリンピースは、塩こんぶと和えられて「グリンピースごはん」になりました!とっても美味しかったです!

みんなが輝いた運動会!

5月27日(土)、快晴の空の下、運動会を実施しました。開会式で話した二小の合い言葉、「笑顔で」「仲よく」「最後まで」を子どもたちが演技や行動で表してくれた素晴らしい運動会になりました。競技でも応援でもあちらこちらで子どもたちの笑顔が溢れていました。また、全力で自分の出番や役割に取り組む姿を見て、成長を感じました。閉会式では、「一生懸命がかっこいい、たくさんの感動をありがとう」と話しました。

昨年に引き続き、全校児童が一堂に会した運動会。他学年の競技や演技を見合うことで、相互理解が深まりました。また、入場制限を無くしたことで、ご自身のお子さんの成長だけでなく、1~6年生の成長過程や頑張りも幅広く、多くの皆さんにご覧いただけたと思います。

さらに、今回の運動会では、昼食を校庭・体育館・ウッドデッキを開放してご家族揃って召し上がってもらいました。家族団らんの楽しい一時となったようです。

最後になりますが、当日までお子さんの体調管理や、学校からのお願いにご理解と多大なるご協力をいただいたこと、そして、当日の熱い声援や運動会後の片付けにお手伝いいただき、ありがとうございました!

運動会予行練習

ゴールデンウィーク明けから本格的に始まった運動会練習もいよいよ大詰め、24日(水)に予行練習を行いました。本番と同じように進行していく中で、子ども達も競技に、係活動に、応援に真剣に取り組んでいました。

開会式の練習では、子どもたちに「今やるべきことや自分の役割に集中!全力取り組みましょう」と、そして、「今日の練習でうまくできたところもできなかったところもあると思います。本番でよくなるように修正していきましょう」とも話しました。このP(計画)D(実行)C(測定・評価)A(対策・改善)サイクルはどの学習においても大切です。予行の反省を生かし、より学びの多い運動会となるよう準備を進めていきます。

子どもたちは、それぞれが自分の頑張りをお父さんお母さんや家族に見せたい、見てほしいと思っています。当日はお子さんの成長した姿や頑張りをたっぷりとご覧ください。

運動会まであと3日、引き続きご支援ご協力をよろしくお願いします。

クリーン作戦を行いました!

曇り空でしたが5月12日(金)にクリーン作戦を行いました。この時期の草は、太陽の光を浴びて日に日にグングンと、あっという間に大きくなってしまいます。保護者の方々にもお手伝いをいただき、まずは、体育館通路脇の石碑周りの草取りをお願いしました。集まってくださった約20名の保護者の方々は、黙々と作業に取り組んでくださり、とてもきれいになりました。ご協力ありがとうございました!

次は子どもたちの番です。3校時目に全校で草取りをしました。どの子もみな一生懸命に活動していました。活動中の子どもたちから「二小をきれいに!」の言葉があちらこちらから聞こえてきてとても嬉しく思いました。作業を終えた子ども達からは、「取っても取ってもまだたくさんあるね」や「きれいになってうれしい!」などの声と共にすてきな笑顔が印象的でした。これからも学校の環境整備に全校で取り組んでいくと共に、たくさんの笑顔で包まれた学校を皆で作っていきます。

避難訓練・引き渡し訓練

5月10日(水)、今年度2回目の避難訓練を実施しました。今回は震度5弱以上の地震が発生したと想定し、地震規模が大きい場合の保護者の方へ引き渡し訓練も併せて実施しました。

「地震発生」のアナウンスと共に、まずは1次避難。子ども達は机の下に素早く潜り身を守りました。地震が収まり、避難経路が確保できたら次は下校庭へ2次避難です。前回の訓練を思い出し、「おかしもち」をよく守って静かに慌てることなく移動することができました。全校で避難の振り返りを行った後、次は引き渡しです。

まず兄弟姉妹がいる児童は、一番下の兄弟姉妹がいるクラスの列に移動して並びます。並び替え終了後、保護者の方にお子さんを引き取りに来ていただき、引受人の確認ができたご家庭から下校となりました。

奇しくも(くしくも)この訓練の翌日、5月11日(木)の午前4時16分ごろ、千葉県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。私もまだ寝ていましたが、スマートフォンから緊急地震速報が鳴り響き、激しい揺れに恐怖を覚えました。

自然災害は、いつ、どこで起きるかわかりません。そして、その際に自分自身が無事である保証もどこにもありません。普段から、「自分自身の命は自分で守る」ことや「場面や状況に応じて臨機応変に対応すること」を訓練していますが、いざというとき、登下校中や学校外での有事の際の避難方法や避難場所についてなど、想定の幅を広げてご家庭でも確認くださるよう引き渡しの前に再度保護者の方にお願いしました。

「備えあれば憂いなし」ですが、それでも起きてほしくない自然災害です!

5年生田植え

5月10日(水)に5年生は田植えを行いました。8日(月)に実施予定でしたが、当日生憎のお天気で10日(水)の実施となりました。

4月末に田んぼに入り田慣れをしましたが、その後田植えができるように田を均す(ならす)代かきをしていただき、いよいよ苗を植えます。この日も田んぼ委員の方をはじめ、20名を超える5年生保護者の方々がお手伝いに駆けつけてくださいました。

まず、田んぼの先生小川さん、百瀨さんから田植えの際の注意事項を聞きました。「畔(あぜ)を絶対こわさないこと」「苗は5本を束からとって植えること」「植える際はロープの目印に植えること」「苗はピースサイン(人差し指と中指)で挟み、しっかりと土の中まで押し込むこと」など、植える際の気を付けなければいけないことを確認しました。

最初は、苗を5本に分けることや、どれくらいの深さまで植えればよいかなど、勝手や加減がわからず悪戦苦闘していた子どもたちでしたが、繰り返し植えていくうちにどんどん上達していきました。植えた苗が浮いて流れないようにしっかりと土に手際よく差し込むことも上手になり、予定時間内に田植えを終了することができました。

田植えを終えた子ども達からは、「とっても楽しかった!」「苗を植えるまでにたくさんの人の協力があってできた田植えなので、これからの学習も頑張ります」「米作りは大変なことだと分かった」などの感想が出ました。

田んぼの先生からは、「この学習は、たくさんの人の支えがあってできるので、その人たちへの感謝を忘れないでください」と最後にお話をいただきました。この貴重な体験を通して、子どもたちにはお米一粒を大事にする人になってほしいと思います。

これからは苗が稲に成長していく様子を観察記録にまとめていきます。おいしいお米が収穫できますように!

4年生谷津田観察(春)

5月2日(火)に、4年生は谷津田に出向き、観察を行いました。今年度も我孫子市役所手賀沼課の職員の方々や、自然観察指導員の柄澤さんと田島さんにご協力をいただき、谷津田の自然、生き物について説明をしていただきました。

薫風香るこの日は谷津田を吹き渡る風も気持ちがよく、絶好の観察日和でした。

植物では、かわいらしい見た目とは裏腹に毒を持つ「キツネノボタン」や、まだ青い桑の実などを、生き物では、足が生え始めたヒキガエルのおたまじゃくしや、オオカマキリの卵を見つけることができました。

次回は夏、気温が上がり植物も生き物もどんな成長を見せてくれるのか今から楽しみです!

田んぼに慣れよう!

4月28日(金)に田んぼに慣れるため、今年度も田んぼの先生である小川先生と百瀨先生にご指導をいただき田んぼに入りました。5年生は総合的な学習の時間に「米作り」に挑戦しています。

この時期は、土をかき混ぜ空気に触れさせることで土壌の養分を活性化させる作業である田おこしを行います。「先に機械で田を耕してあるけど、まだ昨年の稲の根が残っている所があるから十分気をつけて」と先生からアドバイスを受け、いざ活動開始です!

「どんな感じかな?」「土で汚れちゃうね」と田んぼに入る前は少々怖がっていた子ども達も、入ってみて踏みしめた土の何とも言えない感触に大喜びでした。慣れてくると田の端から端までみんなで手をつないで行進です。その後は「よーいドン!」とかけっこもしました。泥だらけになりましたが、子どもたちからは「にゅるっとしたよ!」「楽しい!」「気持ちよかったね」等の感想を聞くことができました。

これから半年間に及ぶ米作りの学習がスタートしました。二小では、この米作りの学習を後々他の教科・単元とも関連させていきます。また、子どもたち自身も、自分の興味関心によって学びの内容や範囲を多方向に広げていくことでしょう。この学習によってどんな気づきがあり、どんな学習と結びついていくのか、可能性は無限大です!

ゴールデンウィーク明けには田植えに挑戦します!お手伝いくださった保護者の方々ありがとうございました!

第1回避難訓練

4月25日(火)に、避難訓練を実施しました。今回は我孫子市で震度6の地震が発生したという想定での訓練でした。「地震発生」のアナウンスが流れると、すぐに1次避難です。机の下に素早く潜り「落下物」から身を守りました。地震が収まった旨を聞き、次は2次避難です。事前に避難の際の合言葉、「おかしもち」(おさない、かけない、しゃべらない、もどらない、ちかよらない)を学んでいた子どもたちは、この「おかしもち」をよく守り、教室から避難場所の下校庭に素早く移動していました。全学年の移動の姿が素晴らしかったことはもちろんでしたが、1年生は小学校で初めての避難訓練だったにもかかわらず、黙って静かに避難をしていてとても立派でした。

校庭集合後に行った訓練の振り返りでは、子どもたちに「自分の命は自分で守る」ことや、「練習は本番のように、本番は練習のように行う」ことを話しました。5月の中旬には保護者の皆さんと一緒に「引き渡し訓練」を行う予定にしています。今日の訓練の成果を次回の訓練でも生かしてほしいと思います。

災害が起きないことを日々願うばかりですが、学校外での避難方法や地域の避難場所等について、日頃からご家庭でも是非話題にしてみてください!

1年生誘拐防止教室

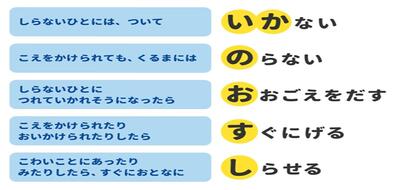

4月21日(金)に1年生は教室で誘拐防止教室を行いました。この日は我孫子市防犯協会、我孫子市青少年指導員、我孫子警察署職員の方々が講師として来校し、子どもたちは、誘拐などから自分自身で身を守るための行動を教えていただきました。合言葉は「いかのおすし」です。

入学前にすでに習っていたり、教えてもらったりしている子もいて、「知っているよ!」「気をつけているもん」との声もありました。講師の先生方から最後に、「このような場面にならないことが一番」とのお話。子どもたちは「一人では遊びに行かない」「明るい道を歩こう」など、「自分はこうやって自分の身を守る」と、自分事として捉えていました。

避難訓練もこの後予定しています。これからも防犯や防災について学びを深めていきます。

1年生を迎える会

4月20日(木)に1年生を迎える会を行いました。入学してから1週間、授業や給食はすでに始まっていますが、改めて1年生のために迎える会を実施することによって、在校生には上級生としての自覚と思いやりの気持ちを育てること、1年生にはこの二小の一員として、お兄さんお姉さんと一緒に活動する楽しさを味わったり、学校生活への期待の気持ちを育てたりすることを目的として実施しました。

まずは1年生の入場です。6年生と手をつなぎ、4年生が作ってくれたアーチをくぐって元気に入場しました。続いて歓迎の言葉です。代表児童が、「二小は楽しい学校行事がいっぱいです。笑顔で仲よく最後までを合言葉に頑張りましょう!」と挨拶をしてくれました。

次に、各学年からプレゼントの紹介と贈呈がありました。2年生は「あさがおの種」を、3年生はこの迎える会の招待状を、4年生は入退場の際にくぐるアーチの準備を、5年生は入場の際に頭につけるお面を、6年生は歓迎のための体育館装飾と、手をつないで入場することなどを紹介・贈呈しました。

続いてはレクリエーションです。「お誕生月の歌」に合わせて、それぞれの誕生月の1年生が体育館中央に出てきて、6年生と手をつないで円を描きながら踊りました。自分の出番で踊った子どもたちは皆笑顔でした。

最後に、1年生からお礼の言葉です。「楽しい会をありがとう」「プレゼントうれしいです」「これからも楽しみです」などのお礼を全校に向けて堂々と発表していてとても立派でした

私からは、「これで全校児童が揃いました。1年生の皆さんは1日も早く学校に慣れて、どんどん活躍してくださいね。」「2年生から6年生は、1年生の良いお手本となるよう頑張ってください」と話しました。

全校で集まって行った初めての活動は大成功でした!これからも職員と子どもたちが一丸となって、笑顔が絶えない学校づくりを進めていきます!

1年生給食開始!

入学してから5日が経った4月17日(月)、1年生の給食が開始となりました。小学校での初めての給食ということで、1年生はワクワクドキドキの表情でしたが、最初の献立がカレーライスだったこともあり、どの子も喜んで給食を食べていました。

これからもたくさん給食を食べて、どんどん成長していってほしいと思います!

令和5年度 入学式

4月12日(水)、曇り空で風が強い日でしたが、令和5年度の入学式を行い、新1年生68名を迎えることができました。全員が出席できたことが何よりも喜ばしいことでした。

音楽に合わせて体育館に入場してきた1年生は、少し緊張した面持ちでしたが、着席後はどの子も話をしっかりと聞き、担任の呼名にも大きな声で返事をすることができました。

私からは、「この我孫子第二小学校は今年で135歳、学校ができて135年目を迎えるということ」「門を入ったところにある大きなくすのきと一緒に、先生やお兄さんお姉さん、うさぎや羊、ヤギが1年生の入学を心待ちにしていたこと」「これから学校では、先生と一緒に楽しく勉強したり、美味しい給食を食べたりして、お兄さんお姉さんのように大きく成長していってほしいこと」などをお話ししました。

式の後半では、6年生が入学をお祝いして、二小の紹介と校歌を歌ってくれました。1年生は二小の紹介を聞いて、「どこに動物がいるの?」と質問をし、場を和ませてくれました。

退場後は各教室で担任の先生から学校生活の説明を聞き、その後体育館で記念撮影をして、入学式を終えました。

1年生の皆さんには早く学校生活に慣れて、毎日笑顔で元気に、そして車に気をつけて登校してほしいと思います!

入学式を終え、全児童が揃いました。令和5年度も本校教職員一丸となり、本校の合い言葉「笑顔で 仲よく 最後まで 一生懸命取り組む子どもの育成」に努めて参ります。そのためには、ご家庭と学校が手を携えてお子様の成長を見守ることが何よりも大切です。今後も本校教育活動へのご理解ご協力をよろしくお願いします。

給食開始!

今日4月10日(月)から子どもたちも待ちに待った給食が開始となりました。

たくさん食べて強くて丈夫な体を作ってほしいと思います。

〇今日の献立〇

・麻婆豆腐丼 ・バンサンスウ ・いりこ大豆

・パイナップル ・牛乳

令和5年度 着任式・1学期始業式

春休みが終わり、子どもたちの元気な声が学校に戻ってきました。4月6日(木)は新年度のスタート、まずは新しく二小で勤務をされる先生方をお迎えする着任式を行い、その後1学期の始業式を行いました。

始業式では子どもたちに次のように話しました。

皆さん進級おめでとうございます。新しい学年になった気持ちはどうですか?今日は新年度のスタートにあたり、皆さんに3つのお話をします。

1つ目は毎日を「笑顔」で過ごしてほしいということ。笑顔が足りないときはどうすれば笑顔になるかを考え、友達が笑顔でないときは、笑顔になるよう助けてあげてください。

2つ目は、毎日を安心・安全に過ごしてほしいということ。笑顔の毎日となるためには、事故やケガに気をつけること。登下校の歩き方や、自転車の乗り方(ヘルメット着用がケガを減らします)にも十分注意をしてください。

3つ目は、3月の修了式でもお話をしたように、今年度も色々なこと、新しいことにチャレンジ、挑戦してほしいということ。ここで皆さんに1つ紹介します。

3月に行われたWBC、野球の世界大会では日本が素晴らしいプレーで優勝しましたね。その日本代表の栗山英樹監督が書いた本の中に、次のような言葉がありました。

「こうなったらいいな」ではなく、「絶対になる。こうなる」と考える。「こうなる」という前提があってはじめて、いったいどうすればそうなるんだろうと考えられるようになる。「こうなったらいいな」と思って考えるのと、「こうなる」と信じて考えるのではまったくプロセスが変わってくる。「そこにたどり着くために、今日自分は何をすればいいのか」といった具合に発想も変わってきて、そこに知恵が生まれるのだ。(栗山英樹:「最高のチーム」の作り方より」

栗山監督は日本代表を優勝させるために、どっちの考え方で監督をしていたと思いますか?(子どもたちからは、「絶対になる。こうなる」→「絶対優勝する」という強い気持ちをもって監督をしていたと思うという答えがたくさん返ってきました)

皆さんも今年は是非「絶対になる!こうなりたい!」という自分の将来の姿を強くイメージしながら、勉強にスポーツなどに取り組んで欲しいと思います。「笑顔で なかよく 最後まで」という二小の合言葉も意識して、是非皆さんが思い描く姿になるよう、先生たちも一生懸命応援したり、手助けをしたりします。令和5年度も頑張りましょう!(以上)

話を聞いた子どもたちからは「がんばるぞ!」という力強い返事が返ってきました。「今日の自分は何をすればよいのか」を考え、1日1日を、目標を持って大切に過ごしていって欲しいと思います。

この後、代表児童による抱負の発表や生活目標の発表がありました。

保護者の皆様や地域の皆様には本校の応援団として、今年度もご理解とご協力をよろしくお願いします!

令和4年度 修了式

3月24日(金)、今年度の修了式を行いました。卒業した6年生がいない分、体育館が広く感じられましたが、全校で集まる最後の式ということもあり、子どもたちの表情もとても引き締まっていて今年度の締めくくりに相応しい態度で臨んでいました。

私からは子どもたちに次のように話しました。

「皆さん目を閉じて考えてみてください。この1年間で成長したことはどんなことでしょう?この1年間で心も体も大きく成長しましたね。そして、できることがたくさん増えました。でも、成長はできることが増えただけでは成長とは言わないのです。皆さんに成長について4つお話をします。

1つ目、この1年間、今の学年で過ごしたことがすでに成長です。中にはできなかったことがある人もいると思います。でも成長は「できる」や「できない」ではなく、また、それを人と比べることでもありません。成長は、皆さんそれぞれがそれぞれのペースでしていくものなのです。

2つ目、この1年間の中には、苦労したこと、困難だったことなどもあったと思います。これらの大変だった経験が皆さんの成長を助けてくれたことでしょう。本当の成長は、困難や苦労を避けて通ることではなく、自ら学び、自ら取り組み、乗り越えていくことで身についていきます。

3つ目、君たちの成長には、自分を取り巻く環境、お家の人、クラスメイト、担任の先生などの助けや支えがあってのことです。今日この日を迎えるに当たって感謝しなければならい人を思い起こし、感謝の気持ちを伝えてください。

最後の4つ目です。成長にはチャレンジ、挑戦することが必要です。これからもどんなことにもどんどんチャレンジしてみてください。「できる」や「できた」よりも、やってみたという経験が大切です。そして、ここで二小の合言葉「笑顔で なかよく 最後まで」が役に立ちます。どんなことにもこの合言葉を思い出し、チャレンジしてみれば、きっと成功することでしょう。是非この成長に大切な4つのことを振り返り、自分はどうだったか当てはめてみてください。

いよいよ明日から春休みですね。春休みは楽しく遊んだり、お家の人とお出かけしたりすると思いますが、新しい学年の準備をしっかりとしてください。新学年になった4月6日、春休みの間に成長した皆さんに会えるのを楽しみしています。新学年も頑張りましょう!」(以上)

修了式の後は、今年度でこの二小を去る先生方とのお別れの式、辞校式を行いました。担任だった子どもたちからは、「えーいなくなっちゃうの?」「さみしいです」「もっと一緒に勉強したかった」など、別れを惜しむ声があちらこちらから聞こえてきました。勤務年数に違いはあれども、どの先生も二小の子どもたちのために、常に精一杯ご尽力くださいました。お別れは名残惜しいですが、皆さんの新天地でのご活躍を心よりお祈りしています!

保護者の皆様、地域の皆様、そしてその他多くの方々のおかげで今年度を無事に終えることができました。これも皆様が本校教育活動にご理解とご協力、多大なるお力添えをくださったからです。今年度の反省を生かし、来年度の準備をして参ります。来年度もどうぞよろしくお願いします!

令和4年度 卒業証書授与式

3月17日(金)、天気は生憎の曇りでしたが、ご来賓の皆様、保護者の皆様の温かい眼差しに見守られ、卒業証書授与式を挙行することができました。卒業証書を手にした、七十九名の卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます!

担任の先生の、万感の想いを込めた呼名に応えた「返事」。

卒業証書を受け取る時の卒業生の表情は,緊張の中にも喜びにあふれ、希望に輝いていました。立派になった卒業生の「姿」。

本校での六年間の生活を頑張りぬいた満足感と、未来を切り開いていこうとする強い決意が感じられ、とても頼もしく、とても嬉しく思いました。

伝統ある我孫子第二小学校を未来に向かって今日巣立つ卒業生。

小学校生活の思い出として、どのようなものが心によみがえるか壇上から投げ掛けてみました。

3年前、3年生も終わりに差し掛かった3月に突然の休校。それから4・5年生の2年間は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の中での学校生活を余儀なくされました。

そして6年生。最上級生としての令和四年度は、一人一人が活躍するようできる限りの学校行事を実施してきました。それは、我が二小が「体験こそ全ての礎」とし、体験によって「生きる力」を育むことが最も大切だと考えている学校だからです。卒業生が飛び出していく未来は、日々目まぐるしく変化しています。ウィズコロナの社会、AIとIoTを基礎としたソサイエティ5.0の世界、グローバル化や多様な考え方がスタンダードになり、それに伴いより一層のコミュニケーション能力が必要となっていく未来。予測困難な未来だからこそ、本校での学習・生活・飼育・体験活動で培った、「元気でやさしい」「力をあわせる」「必ずやりぬく」ことをいつまでも大切に、そして生かし、中学生として、そしてその先の人生でも更なる成長と活躍を期待しています。「ピンチはチャンス」です。コロナ禍だからできたこと、工夫しながら挑戦してきたことなど、この二小での貴重な学びや体験をもとに、自分にとっての「正解」を探していってください。いつまでも、いつまでも応援しています!

いよいよ明日卒業式です!

会場の準備も整い、後は明日を迎えるだけとなりました。

最高の卒業式になりますように!

いよいよ1週間後!

先週の3月2日(木)から始まった卒業式練習も1週間が経ちました。

6年生は17日の本番に向けて練習に余念がありません。式の流れに沿って、自分がすべきことに黙々と取り組んでいました。

小学校生活で「最後の授業」となる卒業式。6年生が夢と希望をもって堂々と卒業できるように職員も在校生も一丸となって準備を進めていきます。

6年生を送る会

2月24日(金)に6年生を送る会を体育館で行いました。在校生は、お世話になった6年生に感謝の気持ちを伝えること、6年生は、小学校生活の思い出を振り返ると共にこれからも二小の卒業生としてがんばっていこうとする気持ちを持つこと、そして、在校生・6年生共に心に残るような会にすることなどをねらいとして実施しました。

今年は、6年生はステージからの参観、1~5年生は体育館のフロアで発表を行いました。「ありがとう6年生 中学校でも二小の思い出忘れずに」をスローガンに、6年生にこれまでの感謝の気持ちを伝えるために各学年工夫を凝らした発表を行いました。

以下発表順に内容を紹介します。

3年生は音楽に合わせて体操をしながら6年生にクイズを出したり、大縄で何回跳べるかを勝負したりしました。大縄は6年生の勝利!さすが6年生でした。

2年生はダンシングクイズと称して、ノリノリのダンスに合わせて楽しくクイズを出題しました。司会者の表現がとても豊かで、会場が大いに盛り上がりました。

4年生は「6年生は4年生よりかしこい?」と、4年生の時に学んだ学習内容をクイズ形式で出題しました。3択の回答の中に担任の先生が紛れ込んでいて(明らかに正解ではないのですが)、こちらも大いに盛り上がりました。

1年生は「6年生との思い出をふりかえろう」と題して、入学してから6年生に色々と教えてもらった場面を寸劇で紹介しました。途中「6年生~!」と助けを呼ぶ場面があり、それに応える6年生とのやり取りがとても微笑ましかったです。

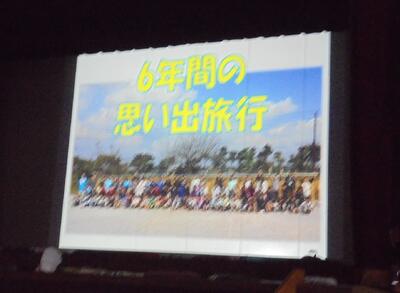

5年生は「思い出旅行」と題して、写真のスライドショーで思い出を振り返りました。6年間の学校生活や行事を通して活躍した6年生の姿がそこにはありました。また、呼びかけでは、「来年6年生になる自分たちがこの二小を引っ張っていくんだ」という決意を発表し、その姿がとても頼もしかったです。

どの学年の発表も6年生を大いに喜ばせました。職員からも歌の発表をしました。歌の途中には1年生から4年生まで担任だった先生方からのメッセージも。その後、各学年からのプレゼントの紹介があり、最後はいよいよ6年生の発表です。6年生からは、歌のプレゼント。最高学年の歌声はやはり素晴らしいものでした。最後は全校合唱でこの会を締めくくりました。どの学年も心を込めて、卒業する6年生に感謝の気持ちを届けることができたと思います。

この6年生を送る会は、旧児童会役員にとっては最後の、新児童会役員にとっては初めての運営となりました。4・5年生の各クラスから出た実行委員も頑張りました。企画から準備、当日の仕事まで、互いに協力しながら、そしてそれぞれが自分の仕事を立派にやり遂げました。子どもたち一人一人に成長を感じました!

この6年生を送る会の発表や合唱を通して、子どもたちの誰もが心を1つにすることができたと思います。全校で開催することができ、本当に良かったです。この体験活動が子どもたちのこれからに生活や学習に必ず生かされていくことでしょう!

いよいよ次は卒業式、万全の準備で臨みます!

5年生田んぼお礼の会

2月17日(金)に5年生は、「田んぼお礼の会」を体育館で行いました。5年生の1年間、田おこしから始まり田植えや稲刈り、脱穀や精米などを経て、最後は給食や家庭で食べたこの学習。振り返ると、他では学ぶことができないたくさんのことを体験できた米作りでした。今回はお世話になった田んぼの先生の百瀨さん、小川さん、香取さんをご招待して感謝の気持ちをこのお礼の会で伝えました。

子どもたちからは「お礼の言葉」や「お礼の歌」の発表や、「お礼の品(米作りの1年間を振り返り、感想と学んだこと)の贈呈」を行いました。感想の中には、「お米一粒も大切にしていきます」「農家の人の苦労を知ることができました」「大きくなったら農業に携わる仕事をしてみたい」「生き物を育てるのってとっても大事」などが書かれていました。

田んぼの先生方からは、「二小でしか学ぶことのできない貴重な体験学習」であることや「この体験や経験をこれからの生活や学習に生かしてほしい」、「感謝の気持ちを忘れずに」などのお言葉をいただきました。

この貴重な学びを今後の学習や自分の人生にどう生かしていくかは子どもたち次第ですが、二小の米作りの学習は本校の伝統としてできる限り継続していきたいと思います!

「これくださいな!」

1年生は先週2月9日(木)と今週16日(木)に、川村学園女子大学附属保育園、東あびこ聖華保育園、柏鳳保育園の年長園児の皆さんをお迎えして、「どんぐりお店屋さんごっこ」を開きました。これは幼保小連携の一環として、生活科の時間を利用して行う授業です。

来年1年生となる園児たちは、ずらっと並べられたかわいらしい作品にくぎづけになっていました。「どれにしようかな?」と悩む子も。たくさん迷いながらも、思い思いに買い物を楽しんでいました。1年生も、お兄さんお姉さんらしく親切に説明をしたり、店員として丁寧に受け答えをしたりしていました。

買い物のあとは1年生と一緒に「もうじゅうがり」と「じゃんけんれっしゃ」のレクリエーションを楽しみました。あちらこちらから「楽しいね!」などの歓声が上がりました。

これからも幼稚園や保育園と連携して、園児の皆さんに小学校生活の場に足を運んでもらう機会を作っていきます。ともに活動することが、小学校生活への夢と期待を膨らませることや、心配や不安を少しでも取り除くこと、見通しを持ってもらうことにつながればいいなと思います。

ようこそ先輩!二小へ

2月13日(月)・14日(火)に、6年生は総合的な学習の時間に青木章我孫子市副市長を講師にお迎えし、「ようこそ先輩」と題して特別授業を行いました。青木副市長はこの我孫子第二小学校の卒業生でもあります。後輩でもある6年生にたくさんのメッセージをくださいました。

1日目は自己紹介から始まり、ご自身の小学校時代の様子、二小の歴史や学校とゆかりのある有名人など、第二小学校を中心にお話しくださいました。

2日目は、地方自治の仕組みや市区町村の仕事、税金、さらに副市長の仕事についてお話してくださいました。令和4年4月から、我孫子市ではまちづくりの新たな基本方針となる「第四次総合計画」がスタートしています。お話の中でこの第四次総合計画が「未来につなぐ 心やすらぐ水辺のまち 我・孫・子」をスローガンとして、我孫子市が特に 力を入れている8つの事業について詳しく説明してくださいました。

また、2日目の休憩時間には、昨年度理科支援員として、今年度は学校運営協議会の委員として二小にご尽力くださっている香取典男先生と渡邉貞治先生も参加してくださり、それぞれ「昔の遊び」と「我孫子の方言」を紹介してくださいました。

青木副市長は終始笑顔で、そして力強く熱い想いをもって子どもたちに語りかけてくださる姿が印象的でした。子どもたちの質問にも丁寧に答えてくださいました。話のキーワードとして、「縁や出会いを大切に」「仕事に対してプロ意識を持つ」「社会貢献の大切さ」「感謝・恩返し」等があり、人生の先輩としても、ご自身の経験から得た貴重なアドバイスをたくさんしてくださいました。

子どもたちからは、「素晴らしい先輩がいて誇りに思う」「二小の周りの地域の人たちに学校は支えられていることがわかった」「先輩の我孫子市や二小に対する熱い思いをたくさん感じた」などの感想が出ました。

キャリア教育や小中一貫教育など、子どもたちにはたくさんの学びがありましたが、この学びがいつか花開き、郷土を愛し我孫子のために力を貸してくれる大人になることを期待します!

4年生谷津田観察(冬)

2月7日(火)に、4年生は今年度最後の谷津田観察を行いました。今回も我孫子市役所手賀沼課の職員の方々、自然観察指導員の柄澤さんと田島さんにご協力をいただきました。10月上旬に行った秋の観察の時は30度近くあった気温が、4ヶ月後のこの日は12度あまり、立春が過ぎ暦の上では春を迎えましたが、日が差してもまだまだ寒さが続く中での観察となりました。

植物では、こぶしのつぼみが毛でおおわれている様子や、夏に見たウラシマソウの赤い実を見ることができました。

生き物では、ウラギンシジミが葉の裏で越冬している様子や、ヨコヅナサシガメ(カメムシ)が木の幹で集まって暖を取る姿を見つけました。

子どもたちは、1年の観察を通して、季節の移り変わりと共に変わる生物の姿に感動したり、それらを守っていくことの大切さに気づいたり学んだりすることができました。

これからは谷津田を飛び出して我孫子市、千葉県、日本各地の自然や生き物にも目を向けて、さらに多くのことを学んでいきます!

全校朝会・児童会引き継ぎ式

2月1日(水)に全校朝会・児童会引き継ぎ式を行いました。

全校朝会では、2月3日が季節を分ける「節分」、2月4日は春の季節の始まりであるとされる「立春」であると子どもたちに紹介しました。

節分には「鬼は外」「福は内」と言いながら豆を撒くなどの慣わしがあること、また、長い冬の後に来る春の穏やかな季節は、冬の暮らしを過ごしている人たちにとっては昔から変わらない大きな喜びであること、その前の節分は春を迎えるために、昔から大切な行事であることも話しました。

最後に、子どもたちに自分の心の中に住む、見えない悪い鬼は「鬼は外」で追い出し、新鮮な気持ちで春を迎えまし ょうと締めくくりました。

また、保健委員会から今月の生活目標「寒さに負けない体を作りましょう」の発表がありました。どの話にも子どもたちは真剣に耳を傾けて聴いていました。

全校朝会の後は児童会役員の引き継ぎ式です。まずは旧児童会役員の紹介とあいさつがありました。この1年間児童会役員として、数々の行事を企画運営しやり遂げてきた各役員からは「活動から得た経験が自信につながった」こと、「次年度の役員に二小のために頑張ってほしい」こと、「全校の協力に感謝している」ことなどの言葉が出ました。

旧役員から新役員へバトンタッチの証、「二小の鍵」を引き継いだ後、新児童会役員があいさつをしました。「代々先輩たちが培ってきた二小の児童会を受け継ぎ、よりよい学校生活を送るために行事や様々な活動で学校全体を盛り上げていく」ことをどの新役員も力強く発表しました。早くもリーダーとしての自覚が芽生えている様子を見て大変嬉しく思いました。

新しい役員のもと,職員も子どもたちと心を一つにしてよりよい二小づくりに取り組んでいきます!

小中一貫の日(中学校見学)

1月31日(火)に6年生は我孫子中学校区の「小中一貫の日」ということで我孫子中学校に出向きました。この小中一貫の日は、6年生に中学校生活への希望や期待をもたせることや、中学校の授業や部活動の様子を見たり聞いたりすることで、中学校生活への不安(中1ギャップ)等の解消を促進する目的で実施しています。

早めに給食を済ませ、徒歩にて我孫子中学校に子どもたちは向かいました。「中学生になったら毎日この道を通うんだね」と4月の自分の姿をイメージしている子もいました。

中学校に到着し、体育館に集合です。同じ中学校区の三小、高野山小の児童と並んで座りました。まず、グループごとに分かれて特別教室の校舎見学をしました。2年生が先導してくれましたが、その礼儀正しさや丁寧な説明に子どもたちは「自分もこんな風にできるかな」と中学校生活を送る自分の姿を重ね合わせているようでした。

次に授業見学です。英語では英単語を繰り返し発音している授業を見学しましたが、「最初は戸惑うけど君たちもきっとできるよ」と声をかけてもらい、子どもたちもホッとした様子でした。授業見学が終わると体育館に戻って中学校生活について説明を聞いたり、部活動の紹介動画を見たりして説明や紹介を受けました。

鈴木校長先生からは、我孫子中学校の学校目標が「自律」であり、入学までに準備をするようにと言われた子どもたち。「自分のことは自分でやっていく」と決意を新たにした子や、期待に胸を膨らませている子もいました。

いよいよ卒業まで残り2か月、中学進学に向けてもよい準備を子どもたちと一緒にしていきたいと思います。

1年生凧揚げ

1月30日(月)に1年生は生活科の学習の一環として凧揚げを行いました。生活科で「かぜとなかよし」という単元があり、風を利用した遊びの一つが凧揚げです。風の強弱に合わせて飛ばし方を考えて遊ぶとともに、日本の伝統的な遊びに親しむことを学習のねらいとしています。

この日はお天気に恵まれ、快晴でしたが、風量が少なく子どもたちは凧を上げるために必死に走りました。また、途中友達と凧糸が絡まる光景も見られましたが、保護者のお手伝いもあり、すぐに絡まった糸をほどいて再開することができました。楽しく元気よく友達と凧揚げに興じる子どもたちの顔は皆笑顔でした。

お手伝いくださった保護者の皆様ありがとうございました!

4年生校外学習

1月24日(火)に4年生は理科と体育の授業の一環で校外学習に出かけました。行先は手賀の丘青少年自然の家です。現地では今年3回目となるプラネタリウム体験を通して、冬の星座について詳しく学びました。「ちょうど夜にオリオン座が見えるよ!いっしょだね」など、子どもたちからは冬の星座への関心が高いことも伺えました。

プラネタリウムのあとはアリーナに移動してニュースポーツの「ペタンク」を体験しました。ペタンクはフランス発祥の球技で、テラン(コート)上に描いたサークルを基点として、木製のビュット(目標球)に金属製のブール(ボール)を投げ合って、相手より近づけることで得点を競うスポーツだそうです。初めて体験した子どもたちですが、おおいに盛り上がりました。性別や運動経験、障害の有無に関わらず、色々な人が一緒に楽しめる良さを肌で感じ、「またやってみたい!」とたくさんの声が上がりました。楽しい1日になりました!

校内書き初め展

「校内書き初め展」を体育館にて実施します。

〇1月18日(水)9:00~16:30

〇1月19日(木)9:00~16:00

子どもたちの力作を是非ご覧ください!

※保護者のみ参観可となります。

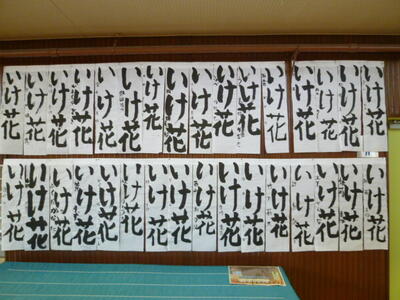

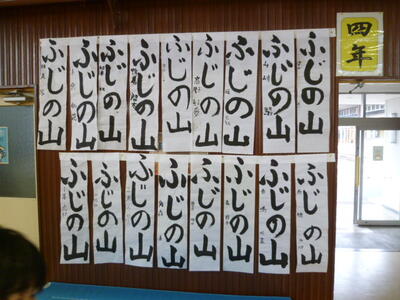

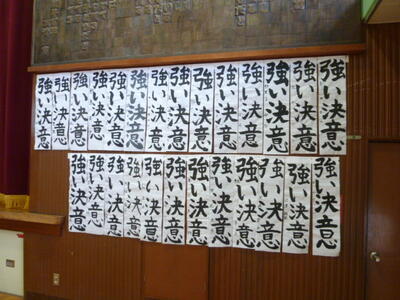

校内書き初め大会

1月12日(木)に5・6年生が、13日(金)に3・4年生が体育館で書き初め大会を行いました。2学期に講師の先生をお迎えし、今年度のお題をお手本に倣って練習し、また、冬休み中に家庭で練習を重ねた子どもたちの作品はどれも素晴らしい出来栄えでした。

6年生

5年生

4年生

3年生

下記の日程で「校内書き初め展」を体育館にて実施します。

〇1月18日(水)9:00~16:30

〇1月19日(木)9:00~16:00

子どもたちの力作を是非ご覧ください!

※保護者のみ参観可となります。

3学期始業式

1月10日(火)、17日間という長い冬休みが終わり、第3学期がスタートしました。朝校門で登校する子どもたちを迎えましたが、元気よく挨拶をしてくれる子、冬休みの楽しかった思い出を話してくれる子など様々でした。

始業式での子どもたちは、2学期終業式と同じように引き締まった表情と背筋が伸びた良い姿勢で並ぶことができ、新しい年の始まりにふさわしく話を聞く態度も素晴らしく感じました。私からは、3学期のスタートにあたり、次のように子どもたちに話をしました。

〇冬休みは楽しく過ごしましたか?

※私は8年前に担任をした子どもたちが20歳になったので、成人のお祝いをしてきました。みんな立派になっていましたよ!

〇終業式で話したように、「くりかえす」と「つづける」チャレンジができましたか?また、全校集会で話したように「大掃除をする」「お手伝いをする」「家族で1年を振り返る」「初日の出を見る」「書き初めをする」「いろいろな遊びをする」ことができましたか?

※私は冬休み中、掃除、洗濯、料理を当番制にしたことで、家事のレベルがアップしました。

〇元旦(冬休み中)にこんな1年にしようと「1年の計」を立てましたか?

※私は「有言実行」していくことを子どもたちに伝えました。併せて、目標や計画だけではなく、心構えや日常で心にとめておくことでもよいと話しました。(新学年頑張る、中学校生活を楽しむ、家のお手伝いをする、感謝、努力、思いやりなど)

〇3学期は今の学年の最後の学期、今年度のまとめと新年度(進級)の準備をしましょう。6年生はいよいよ卒業式、小学校生活のまとめと中学校生活に向けての準備をしましょう。

最後に、まだまだコロナ感染症対策のためにうがいや手洗いの励行を、寒いけど体を鍛えよう、一緒に心も鍛えようと話しました。

子どもたちは自身の冬休みを振り返りながら、熱心に話を聞き、また、新年の抱負をそれぞれが思い描いているようでした。3学期も二小の合言葉である「笑顔で なかよく 最後まで」を念頭に、自分の夢や目標に向かって努力する子どもたちを応援していきます!

新年のスタート!

明けましておめでとうございます!

皆様にとって今年が素晴らしい年となりますように!

2023年 初日の出(二小)

2学期終業式

12月23日(金)は第2学期の終業式です。今年最後、2学期最後の日ということで、体育館に集合した子どもたちの顔は少し緊張していましたが、この4ヶ月の間に成長した様子を式に臨む立派な態度で見せてくれました。

終業式の前に2学期の表彰がありました。感想文、ポスター、絵画、陸上競技大会など、子どもたちの頑張りを全校でお祝いしました。

そして終業式。まず初めに3年生と6年生の児童から、「2学期を振り返って」の発表がありました。どの児童も2学期に頑張ったこと、反省、3学期の抱負を述べました。発表者一人一人に全校から大きな拍手が送られました。

続いて私から、子どもたちに次のようにお話をしました。

暑かった2学期の始まりも秋を過ぎて、今は寒い朝を迎えています。77日あった2学期も色々な行事がありましたね。振り返ると、各学年の校外学習、歌声集会、持久走記録会、5年生は米作りが終わりました。6年生は修学旅行、市内音楽発表会、市内陸上競技大会、たくさんの場面で活躍しました。

では、学習面ではどうでしょうか?新しいお勉強をたくさんしましたね。突然ですが、2学期始業式のお話を覚えていますか。そう、「新学期、生活も気持ちもスイッチを切り替えよう」「学校行事がたくさんある2学期、どの行事も頑張ろう」でした。10月の全校朝会では「あいさつ」、11月の全校朝会では「読書」、12月の全校集会では「冬休みの過ごし方」について話しました。12月のお話を全校集会で聞いた時、「まだ先なのに早いなぁ」と思った人がいるかもしれません。でもそれは、終業式で皆さんにお話をするのに必要だったのです。人は1回聞いただけではなかなか覚えきれません。どんなこともずっと覚えているためには「くりかえす」ことが大切です。何回も何回も繰り返せばずっと覚えていることができます。2学期の学習した内容も冬休み中にもう一度くりかえしてみてください。

いよいよ明日から17日間という長い冬休みに入ります。どのように過ごそうかなとたくさん計画していることでしょう。長いお休みを利用して、学習でもお手伝いでも何でもいいので、是非「続けて」取り組んでみてください。続けることで必ず皆さんの力になるはずです。そして最後になりますが、冬休みをたくさん楽しんでください!

それではまた1月10日、3学期のスタートの日に元気に会いましょう!

最後に生徒指導主任から、冬休みの過ごし方についてお話がありました。その中に「お正月遊びをしよう」という話がありました。そして、1年生の代表が「コマ回し」を披露してくれました。生活科で練習していた成果が発揮され、上手に回すことができた1年生には拍手喝采でした!

2学期、保護者の皆様には本校の教育活動にご理解ご協力をいただき本当にありがとうございました。冬休みをお子さんと楽しく過ごしください。そして、新年を素敵な年にするために、是非ご家族で「一年の計」を立ててほしいと思います!

1年生「どんぐりのお店屋さん」

「いらっしゃい!いらっしゃい!」「安いよ安いよ!」

と威勢のいい掛け声が教室に響き渡ります。12月20日(火)に1年生は、各クラス各自の机でお店を出しました。商品は以前集めてきたどんぐりを中心に、工夫を凝らして思い思いに作ったオリジナル作品です。絵具やマジックで色をつけたり、落ち葉や木などを他の材料とくっつけたりして、世界に一つだけのオリジナル作品をたくさん作りました。

子どもたちは前半と後半それぞれ、出店する人とお客さんに分かれます。お小遣いは一人60円です(紙で作ったお金ですが)。準備ができたらいよいよお買い物スタート!子どもたちは、早速気になる作品が売られているお店の前に立ちました。「これかわいい!くださいな」「ほしいんだけどもう少し安くならない?」など、本当のお店さながらのやり取りをほほえましく感じました。

この学習は想像力豊かにたくさんの作品を作る生活科の学習として、また、売り買いの場面では、おつりがいくらになるのかを計算するなど算数の学習として、様々な教科の複合学習として、子どもたちの意欲や関心も大いに刺激することができました。売る人買う人どちらの立場でも、コミュニケーションが必要となり、目的達成のためには積極的にやり取りをすることの大切さも学びました。何よりも、子どもたちの笑顔をたくさん見ることができたことが一番うれしかったです!

2学期も残りあとわずかとなりました。今日の学習も含め、振り返りとまとめをしっかりとしていきます。

5年生の作ったお米が…

12月14日(水)の給食で、この半年間をかけて5年生が作ったお米が出ました!お茶碗に盛られたお米はツヤツヤ、ピカピカで、その味はとても甘くて美味しかったです!お昼の放送を通して各クラスでもこのことをお知らせしたので、ご飯を食べた子どもたちからは「とっても美味しい!」「自分たちもちゃんと作れるかな?」と感想がたくさん出てきました。

さらに5年生は、帰りの会の時間に教室まで出向き、「5年生から皆さんにお米のプレゼントです」と一人一人に(2合ではありますが)行き渡るようお米を渡していました。もらった子どもたちは「やったー!」ととても喜んでいました。お家に持って帰り、家庭で紹介したり、自慢したりとたくさん話をしてくれることでしょう。

半年間大切に育ててきたお米をようやく口にすることができ、5年生はこの学習から食物を育てることの大変さや一粒一粒を大切にする心など、多くのことを学びました。二小でのこの貴重な学習を、これからもずっと受け継いでいってほしいと思います。

書き初め練習

12月8日(木)、9日(金)に、3~6年生は体育館で書き初め練習を行いました。講師は戸沼先生です。今回のお題は3年生「いけ花」、4年生「ふじの山」、5年生「友の便り」、6年生「強い決意」です。子どもたちそれぞれが大きな用紙に大きな筆で力強い字を書いていました。

子どもたちはひらがなや画数の多い漢字に悪戦苦闘していましたが、書けば書くほど上達していきました。今日学んだことを冬休みの練習にも是非生かしてほしいと思います。

3年生「いけ花」

4年生「ふじの山」

5年生「友の便り」

6年生「強い決意」

6年生平和リレー講座

12月7日(水)に、6年生は平和リレー講座を実施しました。

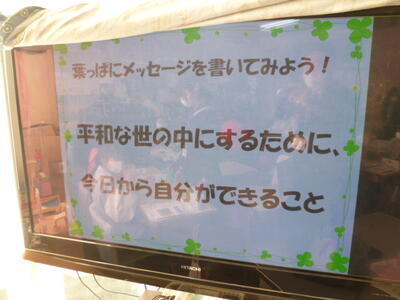

我孫子市では、平和事業の一環として「広島・長崎派遣中学生リレー講座」を開催しています。このリレー講座は、平成27年度に戦後70年の記念事業としてスタートしたそうです。今日は6年生の児童が派遣中学生の先輩たちから平和をテーマにした授業を受けました。

授業では、派遣中学生から広島や長崎で自分が体験したこと・見たこと・感じたことを聞きました。また、戦争で原子爆弾が投下されたこと、その影響で多くの人が亡くなったことを学びました。その後、グループワークで身近な平和について考え、授業の最後には「平和な世の中にするために今日から自分ができること」をテーマに、「平和の木」の葉っぱに平和のメッセージを記入しました。

子どもたちはこの学びを通して、「自分の大切な人が亡くなったらとても悲しい」「今の生活を続けていくことができなくて困る」「たくさんの人が亡くなる戦争を絶対にしてはいけない」など、戦争の悲惨さを学び、自分事として捉えることができました。そして、そのような世の中にしないためにも今日から自分ができることについて考え、葉っぱに記しました。

今年で戦後77年を迎え、実際に戦争を体験した方々が少なくなってきています。しかし、中学生の先輩から言葉のバトンを渡された子どもたちには、戦争の悲惨さを風化させることなく、平和の大切さを次の世代に繋げる・伝えていくという使命ができました。今日のこの学びを基に、これからも平和について学校でも各学習の中で取り上げていきます。

今日のリレー講座でお世話になった講師の先生方、アシスタント、スタッフの皆さん、そして我孫子市民会議委員と我孫子市役所企画政策課の皆さん貴重な機会をいただきありがとうございました!

6年生職業人講話会

12月6日(火)に、6年生は職業人講話会を実施しました。これは、様々な職業人から、ご自身の職業についてお話を聞かせていただくもので、キャリア教育の一環として行いました。

今回子どもたちにお話くださった職業人は野菜ソムリエ、美容師、保育士、消防士、学校栄養士、ピアニストの方々と6業種7名で、それぞれ「先生」とお呼びしました。子どもたちは体育館で「先生」に挨拶をした後、各教室に分かれてお話を聞きました。

先生方からはまずご自身の職業の説明がありました。子どもたちはそれぞれの業種について大体は知っていましたが、「こんなこともやっているんだね」「色々と苦労もあるんだ」と、自分が知らなかった仕事内容を聞いてとても驚いていました。さらに先生方は、「自分がその職業を目指した理由」「何歳の時にその職業を志したか」「その職業の良い点や大変な点」「仕事で一番うれしかったこと」など、子どもたちからの質問にも合わせてその職業の魅力や大変さなどについてもお話くださいました。

説明や紹介、質問の回答を聞いた子どもたちからは、「コツコツと毎日の努力が大切なんだね」「他にどんな職業があるのかな?」「今日のお話を聞いて、その職業に興味が沸いてきた」という感想が出ました。

講話会の前に、子どもたちに就きたい職業について聞いてみたところ、ほとんどの子どもたちから「まだ将来こんな仕事をしてみたいという希望が無い」との答えが返ってきました。今はまだそうかもしれません。しかし、今後たくさんの学習や体験を通して、また、お家の人や友達など様々な人との関わり、経験を積み重ねていくことで、「こんなことに挑戦してみたい」「こんな職業についてみたい」という将来への展望や自己実現への思いがたくさん芽生えてくることでしょう。そして、その目標に向かってどのように取り組んでいくのか、そのためにどんな努力が必要か、実現や達成に向けて具体的に考えて行動に移していくことと思います。今日ご講話くださった先生方のお話が子どもたちにそのきっかけを作ってくださいました。

「自分の未来は自分でデザインする」

子どもたちの未来はまだ真っ白なキャンバスです。これからどんな風に自分色で彩っていくのかが今から楽しみです!

市内小学校陸上競技大会

12月1日(木)に市内小学校陸上競技大会が湖北台東小学校で開催され、陸上部に所属する6年生35名が参加しました。本来10月に実施予定のこの大会でしたが、天候に恵まれず延期となっていました。

寒風吹きすさぶ中、子どもたちは100m走、1000m走、80mハードル、ジャベリックボール投げ、走り高跳び、走り幅跳びとそれぞれの出場種目で自己ベストの更新を目指し、大会に臨みました。コロナ禍で思うように練習ができなかった部活動ですが、短い練習時間であるにもかかわらず、子どもたちは一生懸命練習に励みました。大会が1ヶ月半延期されたその間も練習を積み重ねました。そして、待ちに待った大会。本番の舞台では、子どもたちはその練習の成果を発揮して、各々が自己ベストを更新し、活躍しました。「継続は力なり」ということを子どもたち自身が実践し、そして、自信へとつなげました結果でもあります。もちろん反省や課題も多々ありますが、「目標に向かってどのように努力していけばよいか」、「どのように解決していけばよいか」など様々なことを考えるよい機会でもありました。この経験をこれからの、卒業までの日々に生かしていきます。

今日のこの日まで子どもたちのために色々な場面で応援やご協力くださった全ての方々に感謝します。ありがとうございました!

持久走記録会

11月28日(月)に持久走記録会を実施しました。子どもたちは約1ヶ月間の練習の成果を発揮し、見事に走りぬきました。多くの子どもたちが練習を開始する前のタイムより速いタイムでゴールし、自己ベストを更新しました。寒さに負けない丈夫な体を作ることもできました。

厳しい寒さの中、応援に駆けつけてくださった保護者の皆様本当にありがとうございました。

教育ミニ集会を実施しました。

11月22日(火)に高野山小学校の体育館にて教育ミニ集会を行いました。この教育ミニ集会は、県教育委員会が推進している取り組みで、地域住民の皆さんの声を学校運営に生かす、地域とともにある学校づくりや、地域コミュニティの構築を目的としており、千葉市を除く県内全ての公立学校1000ヶ所での実施を目指しています。

今回の参加者は、我孫子中学校区内の小学校3校(我二小・我三小・高野山小)の学校職員と保護者や地域住民です。参加された方々には「ミニ集会」についての理解を深めていただくとともに、地域の方々や学校の職員と一緒に学校・家庭・地域の様々な教育課題について活発な意見交換をお願いしました。併せて、今回は我孫子中学校区にある3つの小学校が連携しての開催ということで、同じ中区の子どもたちを見守ってくださる仲間として是非とも親睦を深めてくださることもお願いしました。

講師は、我孫子市立高野山小学校 校長の中野直美先生にお願いしました。講話テーマは「地域で取り組む防災・減災について ~学校・家庭・地域ができること~」です。中野校長先生は防災については非常に見識が深く、また、その功績が称えられ、平成30年度には防災功労者内閣総理大臣表彰を受賞されております。

中野先生からは、「我孫子市で災害が起きたら」どのように行動すべきかを中心にお話をいただきました。その中で、「もしもまきまき」という巻物の紹介がありました。これは東京大学 目黒公郎教授による災害想像ツール『目黒巻』のキッズ版「もしもまきまき」のことで、「〇〇(災害)が、▢▢(時間)起きた」ことを想定し、予め対策をすることで、「未来を守る事に繋げたい!」という防災ツールです。参加者の皆さんは有事の際のことをあれこれと想像し、その対応や対策を書き込んでいましたが、中野先生からは「自分が負傷したり思うように身動きが取れなかったりした時のことも是非想定してください。」とアドバイスがありました。考えてみれば、自分だけ無傷で動ける保証はどこにもないのです。参加者の皆さんは身が引き締まる思いで自身の考えを見直していました。

以下参加者の皆さんからの感想(一部)です。

・地震のイメージで命を落とす…最悪な状況を考えることが大切と分かりました。

・災害が起きたときに、もしかしたら自分がけがをしたり、命を落としたりしているかもしれないので、災害を「自分事」としてイメージして、そうなったときのことを考えて備えることが大切だと考えました。

・「自分は大丈夫」という非現実的楽観主義を改め、最悪を想定した備えをできるだけ早く整え、家族とも共有していきたいと考えました。

・助かる防災から助ける防災へ、近所に高齢の方が多いため、考えされられました。

・普段の自分たちの生活がとても幸せであることを改めて感じました。家族で、職場で後悔しないように備えをしていきたいです。

・防災の視点を変えて、家庭でも子どもたちに指導していきたいと思います。

・自分の危機意識の持ち方に疑問を持たせてくれる内容でした。

・災害が発生した際には、地域の避難所や人々の命を守るだけではなく、教育が再開・継続することを常に頭においていく必要性を感じました。

災害はいつ・どのように起きるかわかりません。想定を超える被害があるかもしれません。想定の幅を広げ、自分事として日頃から防災について今後も考えていきます。併せて、今後も子どもたちにとって必要な学校内外の教育について、また、子どもたちを取り巻く地域・家庭・学校がそれぞれの立場でできることについて話せる機会を作っていきたいと思います。

「備えあれば憂いなし」ですが、それでも災害は起きてほしくないと改めて思った教育ミニ集会でした。

6年生校外学習

11月21日(月)に、6年生は校外学習に出かけました。行先は国会議事堂と科学技術館です。この日は誰一人欠けることなく全員参加することができました。朝降っていた雨も止み、太陽が顔を出す絶好の校外学習日和となりました。

国会議事堂では衆議院議場を見学しました。日本の政治が実際に行われている議場を見学した子どもたちからは、「テレビで見たあの場所を見られるなんてすごい!」「これからはもっと政治に興味を持ってみよう」などの感想が聞かれました。

国会議事堂の見学後は皇居に隣接する公共公園、北の丸公園で昼食をとりました。風がなく穏やかなお弁当タイムを子どもたちは楽しみました。

昼食後は徒歩で科学技術館に移動しました。科学技術館は、科学を利用して技術を発展させてきた営みをさまざまな展示とワークショップによって紹介しています。子どもたちは2階から5階までの展示を順番にグループごとに見て回り、見て・触って・からだ全体を使って体感していました。また、初めて目にする内容でも、楽しみながら科学と技術に興味・関心を深めていました。

これまでの林間学校や修学旅行を経て、子どもたちは実際に体験しなければ得ることのできない貴重な学びの大切さを肌で感じてきました。6年生にとって小学校生活最後の校外学習では、これまでの集大成として「礼儀正しく」を自分たちのめあてに設定しました。公共のマナーやルールを守ることは大前提として、行動の仕方に自分たちでめあてを設けました。そして実際に子どもたちは今回の校外学習で見事にそれを実行してきました。学習はもちろんのこと、新型コロナウイルス感染症対策を施しながら、思いやりや協力、そして楽しむことを忘れずに皆で思い出を作った素晴らしい学びの場となりました。

卒業までまだまだ学校行事は続きます。そして、子どもたちはその行事1つ1つで「新たな気付き」を得ていくことでしょう。将来への期待と希望を抱かせつつ、1つ1つの気付き、1つ1つの学びを大切にしながら卒業までの道のりを歩んでいけるよう職員も一丸となってこれをサポートしていきます。6年生のさらなる成長に期待します!

5年生校外学習

11月17日(木)に、5年生は幕張にあるカンドゥーへ職業体験にでかけました。数々の職業を体験した子どもたちは、将来の夢や希望が広がったようでした。どの職業もとても魅力的、子どもたちの可能性は無限大です!

避難訓練(不審者対応)

11月15日(火)に、不審者対応の避難訓練を全校で行いました。

この訓練は、

〇適切な避難をすることで、自他の生命を守る。

〇不審者侵入を知らせる合図(放送)や指示をよく聞いて行動する。

〇自分のいる場所での最適な避難方法を考え避難する。

〇必要に応じて児童参加のバリケードの設置訓練をする。

〇ビデオ視聴を通して、児童が自分の避難行動を考える。

ことをねらいとしています。

子どもたちには、予め「学校内で不審者に出会った時の対応」や「助けてと大声を出す」「不審者から距離をとる 」「見たらすぐに近くの先生に知らせる」「絶対に戦おうとしてはいけない」等の指導を行いましたが、この事前指導の内容を再度確認し、「敷地内に不審者が侵入し、刃物で切りかかる」という想定で避難訓練を行いました。

「第一発見者が抵抗する」「目撃者が職員と警察に通報する」「一報を受けた職員が緊急連絡により、校内に不審者の侵入を知らせるとともに避難を促す放送を流す」を経て、子どもたちは避難を、職員は不審者を確保して、訓練は終了しました。中には何が起こっているのか現場の状況がよく把握できないまま避難している子どもたちもいました。また、頭では理解していても、実際の騒然とした避難の場面では学習したことも忘れてしまっている子も見受けられました。

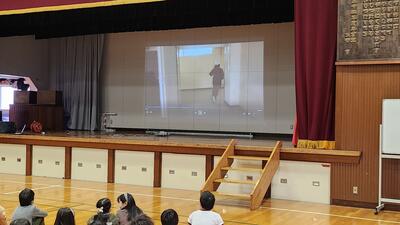

実際の危機的状況が収まると、全員で体育館に移動して訓練の振り返りと全体指導を行いました。不審者がとった行動を撮影したビデオを視聴し、安全主任からは 「他のクラスがどんな避難をしたかを見てください。自分だったら どう逃げるかを考えてください。」と話がありました。

「怖かった!」「急いで逃げたよ」というように、子どもたちは実際にその場面に遭遇していなくても、それぞれが「自分事」として捉え、どのように行動することが大切なのかを考え、確認していました。

不測の事態はいつどこで起きるかわかりません。何が起きているのか、どんな状況なのかを理解・把握し、どう避難するのかを素早く判断・決断しながら「自分の命は自分で守る」 ことができるよう、今後も職員共々訓練を続けていきます。