校長室から

1~6年生が揃った金曜日

今日は、1年生がランドセルを背負ってみんなと一緒に登校しました。お兄さん、お姉さんが手をつないで来たり、お友だちと一緒に来たり、保護者の方が見守ってくださったり…。朝の挨拶もよくできている二小っ子です。

1年生教室では、6年生がやさしく教えてくれながら、荷物をしまっていました。はじめてがいっぱいの1日を過ごしました。

2~6年生は、いよいよ通常日課です。専科の先生による授業もスタートしました。張り切って学習する姿がたくさん見られました。

今年度最初の1週間が終わりました。土日少しゆっくりして、また来週も元気に来てください。

新入生59名が二小の仲間入りです!

くすのきや桜、そしてたくさんの花に見守られ、入学式が行われました。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

ちょっと緊張しながらも、担任の先生から名前を呼ばれると、保護者の皆様や6年生の方を向いて「はい。」と上手に返事をすることができました。立派な二小っ子です!

6年生は、歓迎の気持ちを、二小の紹介と校歌で伝えました。最高学年として、素敵な姿でした。

さあ、明日から、二小っ子424名での生活がスタートです。「笑顔で なかよく 最後まで 一生懸命」何事にも頑張っていきましょう!

明日は入学式です!

学校が始まって3日目です。どのクラスを覗いても、落ち着いて活動をしていました。午前中頑張ったら、今日のお楽しみは給食スタート!おいしい給食を食べて、嬉しそうな子どもたちでした。

明日はいよいよ入学式です。みんなで掃除をして学校をきれいにしました。

特に6年生は、午前中の入学式の練習、午後の準備と一生懸命行いました。二小の代表として、明日の入学式に参加します。6年生と教職員で、温かく新入生を迎えたいと思います。

令和7年度がスタートしました

保護者の皆様、地域の皆様。いつも我孫子第二小学校へのご理解、ご協力をありがとうございます。

私は、我孫子市教育委員会から今年度まいりました 森谷 朋子(もりや ともこ) と申します。我孫子第二小学校での勤務は初めてです。新たな出会いを楽しみにしてきました。全力で頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

着任式、始業式で対面した子どもたちは、きらきらした瞳で元気に挨拶をしてくれました。私は、そこで次のようにお話をしました。

皆さん、進級おめでとうございます。今日から令和7年度の第1学期が始まります。皆さん、とてもいいお顔をしていますね。学年が1つ上がって「がんばるぞ。」というやる気が伝わってきます。頼もしいです。

10日には、新1年生が入学してきます。新1年生は、皆さんのことをお手本にして生活します。元気な挨拶、返事、廊下歩行、一生懸命取り組むそうじ、仲良く力を合わせて生活する皆さんの姿を、新1年生に見せてください。

二小の合い言葉を覚えていますか。「笑顔で なかよく 最後まで」一生懸命取り組むのが二小のみんなだと聞いています。今年度も全員でこの合い言葉を胸に頑張っていってほしいです。

そこで、私から1つ、皆さんに守ってほしいことがあります。笑顔でなかよく生活するために、「自分がされて嫌だなと思うことは、周りの人にしない」でください。みんなで守ったら、みんなが安心して笑顔で楽しく過ごせると思います。周りのみんなも、自分も、家族も、大切にしましょうね。

それでは皆さん、よりよい我孫子第二小学校をみんなで作っていきましょう。

子どもたちは、しっかりと私を見て、話を聞いていました。明日からの生活が楽しみです。子どもも大人も、みんなが二小に行きたいと思うような学校を目指していきます。

それでは、1年間、どうぞよろしくお願いいたします。

校長 森谷 朋子

令和6年度 修了式・辞校式

3月24日(月)、今年度の修了式を行いました。卒業した6年生がいない分、体育館が広く感じられましたが、全校で集まる最後の式ということもあり、子どもたちの表情は皆逞しく引き締まっていて、今年度の締めくくりに相応しい態度で臨んでいました。私からは子どもたちに次のように話しました。

この1年間で成長したことはどんなことでしょう?この1年間で心も体も大きく成長しましたね。そして、できることがたくさん増えました。でも、成長はできることが増えただけでは成長とは言わないのです。皆さんに成長について昨年も話しましたが4つお話をします。

1つ目、この1年間、今の学年で過ごしたことがすでに成長ということです。中にはできなかったことがある人もいると思います。でも成長は「できる」や「できない」ではなく、また、それを人と比べることでもありません。成長は、皆さんそれぞれがそれぞれのペースでしていくものなのです。

2つ目、この1年間の中には、苦労したこと、大変だったことなどもあったと思います。これらの大変だった経験が皆さんの成長を助けてくれたことでしょう。本当の成長は、困難や苦労を避けて通ることではなく、自ら取り組み、自ら学び、乗り越えていくことで身についていきます。

3つ目、君たちの成長には、自分を取り巻く環境、お家の人、クラスメイト、担任の先生などの助けや支えがあってのことです。今日この日を迎えるに当たって感謝しなければならい人を思い起こし、感謝の気持ちを伝えてください。

最後の4つ目です。成長にはチャレンジ、挑戦することが必要です。これからもどんなことにもどんどんチャレンジしてみてください。「できる」や「できた」よりも、やってみたという経験が大切です。そして、ここで二小の合言葉「笑顔で なかよく 最後まで」が役に立ちます。どんなことにもこの合言葉を思い出し、チャレンジしてみれば、きっと成功することでしょう。是非この成長に大切な4つのことを振り返り、自分はどうだったか当てはめてみてください。

いよいよ明日から春休みですね。春休みは楽しく遊んだり、お家の人とお出かけしたりすると思いますが、新しい学年の準備をしっかりとしてください。新学年になった4月7日、春休みの間に成長した皆さんに会えるのを楽しみにしています。新学年も頑張りましょう!

修了式の後は、今年度でこの二小を去る先生方とのお別れの式、辞校式を行いました。1年間担任だった先生、元担任だった先生とのお別れに、子どもたちからは「なんでいなくなっちゃうの?」「さみしい」「もっと一緒にいたかった」など、別れを惜しむ声があちらこちらから聞こえてきました。また、別れを惜しんで涙を流す子もいました。勤務年数に違いはあれども、どの先生も二小の子どもたちのために、常に精一杯ご尽力くださいました。別れは名残惜しいですが、移動される先生方におかれましては、4月からの新天地でのご活躍を心よりお祈りしています!

保護者の皆様、地域の皆様、そして二小に関わってくださった多くの方々のおかげで、今年度も無事に終えることができました。これも皆様方が本校教育活動にご理解とご協力、そして、多大なるお力添えをくださったからです。今年度の反省を生かし、子どもたちが心も体も大きく成長していくように、来年度の準備をして参ります。

来年度もどうぞよろしくお願いします!

令和6年度 卒業証書授与式

3月14日(金)、快晴の中、ご来賓の皆様、保護者の皆様の温かい眼差しに見守られ、卒業証書授与式を挙行することができました。卒業証書を手にした、67名の卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます!

担任の先生の、万感の想いを込めた呼名に応えた「返事」。

卒業証書を受け取る時の卒業生の表情は,緊張の中にも喜びにあふれ、希望に輝いていました。立派に育った卒業生の「姿」。 本校での六年間の生活を頑張りぬいた満足感と、未来を切り開いていこうとする強い決意が感じられ、とても頼もしく、とても嬉しく思いました。

伝統ある我孫子第二小学校を未来に向かって今日巣立つ卒業生。

五年前、皆さんが一年生も終わりに差し掛かった三月に突然の休校、それから二・三・四年生の三年間は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の中での学校生活を余儀なくされました。

そして上級生となった五年生。一昨年の五月八日にはコロナウイルスの分類が五類に引き下げられ、以前の日常が戻り始めました。田植えや稲刈り、収穫したご飯を全校で食べた米作り活動。六月に南房総で実施した林間学校では、カレー作り、キャンドルファイヤー、海にも入り海の生物とたくさん触れ合って、仲間と共に多くを学びました。このように、児童一人一人が活躍するよう、できる限りの学校行事を実施してきたのには理由があります。それは、我が第二小学校は、「体験こそ全ての礎」とし、体験によって「生きる力」を育むことが最も大切だと考えている学校だからです。

皆さんが飛び出していく未来は、日々目まぐるしく変化しています。予測困難な未来だからこそ、本校での学習・生活・飼育・体験活動で培った、「元気でやさしい」「力をあわせる」「必ずやりぬく」ことをいつまでも大切に、そして生かし、中学生として、そしてその先の人生でも更なる成長と活躍を期待しています。でも実はあまり心配はしていません。六年生になった君たちは、総合的な学習の時間を利用して、「未来へつなぐ我孫子の魅力プロジェクト」を立ち上げました。「我孫子産野菜のよさを校外にもひろげていきたい」と育てたトマトがマフィンになり、多くの方々に購入してもらったことで、その魅力を伝えることができました。また、多くの方々とつながって、たくさんの協力を得ることも経験しました。そして、その収益を湖北小学校体育館再建のために寄付したことで、より深く学び、より心を成長させました。これぞまさに探究学習、「自ら問いを立て、仲間と協働して新たな価値を創造する学び」です。

このように、二小での貴重な学びや様々な体験は数え切れません。これからも、常に自主的に学びに向かい、主体的に問題を解決しようと取り組み、自分にとっての「正解」を探していってください。いつまでも、いつまでも応援しています。

いよいよ明後日卒業式です!

先週から始まった卒業式練習もあっという間に時間が過ぎ、3月12日(水)に予行練習を行いました。14日の本番に向けて6年生はもちろんのこと、在校生代表で卒業式に参加する5年生も、練習に余念がありません。式の流れに沿って、自分がすべきことに黙々と取り組んでいました。

小学校生活で「最後の授業」となる卒業式。6年生が新年度、新生活に夢と希望をもって堂々と卒業できるように職員も在校生も一丸となって準備を進めていきます。

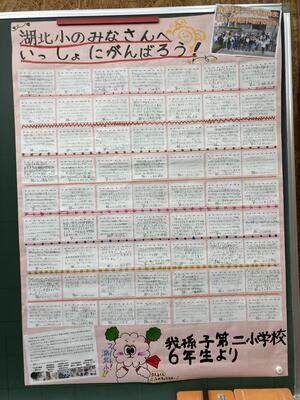

活動の収益金 3万円を湖北小学校へ

3月4日(火)、湖北小学校にて、我孫子第二小学校の総合的な学習実行委員の代表の子どもたちが、今年度の販売活動の収益金から3万円を湖北小学校へ寄付しました。湖北小学校は、昨夏の火事により体育館が焼失。ホームページや広報などで再建のための寄付金を募り、これまでに多くの市民からの寄付が集まっていました。二小の児童は、自分たちが得たお金は「地域のために使いたい」という思いがあり、今回、湖北小学校に3万円を募金することにしていました。

受け渡しの会には、湖北小学校の6年生の児童会役員が参加しました。また、湖北小学校が母校である星野市長、丸教育長も同席し、両校の子どもたちに温かい言葉をかけていただきました。

星野市長からは、「伝統校である2校がこうして、困ったときに助け合おうと思う、君たちの思いは本当に有難い。この優しさは、湖北小の後輩にも、第二小学校の後輩にもしっかり伝えていってもらいたい。そして、地域とともに歩んできた学校だということを誇りに思って、これから卒業していってほしい」「この優しさという大切なものを忘れずに大人になってほしい、温かい気持ちを忘れずに、育っていってほしい」とお話をいただきました。

同じ市内に住む、同じ学年の子どもたち。しかし、今年度の湖北小の卒業式は体育館で行われません。取り壊しも始まり、悲しさや寂しさでいっぱいだったことでしょう。そんな境遇を知り、「困ったときはお互い様」と仲間意識や思いやりを行動で示した子どもたちに、学習の深さと心の成長を感じました。卒業までにまた良い思い出が一つ増えました。

※この「受け渡しの会」の様子は、3月15日(土)の11時より、JCOM(ジェイコム:ケーブルテレビ)で放送予定です!お楽しみに!

6年生を送る会

2月21日(金)に「6年生を送る会」を体育館で行いました。在校生は、お世話になった6年生に感謝の気持ちを伝えること、6年生は、小学校生活の思い出を振り返ると共にこれからも二小の卒業生として頑張っていこうとする気持ちを持つこと、そして、在校生・6年生共に心に残るような会にすることなどをねらいとして実施しました。

1年生と手をつないで入場した6年生。今日の主役はステージから参観です。1~5年生は体育館のフロアで発表を行いました。「私たちに二小は任せて!感謝と共に送ります!」をスローガンに、6年生にこれまでの感謝の気持ちを伝えるために各学年工夫を凝らした発表を行いました。

3年生の「大きなかぶ」で各学年の発表がスタートしました。綱引きの綱を持つ「かぶ」役の3年生がなかなか抜けない(引っ張れない)ので、6年生の助けを得てかぶを抜く(綱引きで勝つ)発表でした。かぶ役に、他のクラスの担任が入った真剣勝負の綱引きは、迫力があって見応え十分でした。

2年生は「いままでありがとう、大好き6年生」と題して、6年生で行った行事や校外学習を「思い出ランキング」として発表しました。ランキングの発表と共に歌った歌声がとても綺麗でした。

4年生は「6年生に感謝とエールを」と題して、呼びかけと歌の発表をしました。思い出を振り返る呼びかけ、全員の声が揃った、透明感のある歌声が体育館に響き渡りました。

1年生は、「大好きだよ6年生!」と題して「ありがとうの言葉」を呼びかけで伝えました。入学してたくさんお世話になった6年生に、それ以上の「ありがとう」を伝えました。応援団に扮したり、キラキラのポンポンを持って踊ったりした「きらきらスター」。笑顔がキラキラと輝いていました。

5年生は、6年間の学校生活を振り返り、6年生一人ひとりの思い出エピソードを、スライドショーと劇にして紹介しました。6年間の学校生活や行事を通して活躍した6年生の姿がたくさん映し出され、懐かしみながらも6年生はみな喜んでいました。

どの学年の発表も6年生を大いに喜ばせました。発表後、各学年からのプレゼントの紹介があり、最後はいよいよ6年生の発表です。6年生からは、歌のプレゼント。最高学年の歌声はやはり素晴らしいものでした。最後は全校合唱でこの会を締めくくりました。どの学年も心を込めて、卒業する6年生に感謝の気持ちを届けることができました。

在校生は、6年生の姿を見て育ちました。お手本となった6年生の姿や態度をこれからは受け継ぎ、繋げていってくれることでしょう。

また、この6年生を送る会は、新旧児童会役員と4・5年生の各クラスから出た実行委員によって運営されました。企画・準備・当日の分担まで、互いに協力しながら、そしてそれぞれが自分の仕事を立派にやり遂げました。子どもたち一人一人に成長を感じました!

残すは卒業式、皆で万全の準備をしていきます!

6年生お仕事の話を聞く会

2月5日(水)に、6年生はお仕事の話を聞く会を実施しました。今回は「ベジLIFE‼」の香取岳彦さんをお迎えして、仕事や夢、大切な考え方についてお話していただきました。香取さんは二小に通うお子さんの保護者でもあります。

まずは香取さんの自己紹介から。香取さんは年間150種類もの野菜や果物を育てている、年間500人もの児童の農業体験を受け入れている、注文をインターネットで受けて販売している、家庭・飲食店・スーパー・イベント等で直接届けているので、直接聞くお客さんの声や感想がやりがいであることなどを教えていただきました。

次に、「働く」ということについてお話くださいました。子どもたちから見た「働く」をイメージ化してくださり、「働く」=「生きる」「仕事」「給料」などが多数を占めた意見でした。

香取さんは、「何のために働くのか」という質問に、「仕事とは、「はた」を「らく」にする(他人や周りの人を楽にする、喜んでもらう、役に立つ)と考えています」とお話しされました。また、子どもたちの他の質問にも丁寧に答えてくださいました。

授業を終えた子どもたちの表情は様々でした。今日のお話から、自分自身の将来や、生き方について色々と考えることが増えたからだと思います。これからも様々な方のお話を聞いてキャリアを積み、自分の人生に活かしていってほしいと思います!

6年生小中一貫の日

1月31日(金)に6年生は我孫子中学校区の「小中一貫の日」ということで我孫子中学校に出向きました。この小中一貫の日は、6年生に中学校生活への希望や期待をもたせることや、中学校の授業や部活動の様子を見たり聞いたりすることで、中学校生活への不安(中1ギャップ)等の解消を促進する目的で実施しています。

早めに給食を済ませ、徒歩にて我孫子中学校に子どもたちは向かいました。この日は天気も良く、少し強く風が吹く中、中学校への道を歩く子どもたちはワクワクドキドキしている様子でした。

中学校に到着し、まずは体育館に集合です。同じ中学校区の第三小学校、高野山小学校の児童と並んで座りました。説明を聞き、グループごとに分かれて特別教室の見学をしました。2年生が先導してくれましたが、その丁寧な説明ときびきびとした行動に、子どもたちは中学校生活を送る自分の姿を重ね合わせていました。

次は体育館に戻り質問コーナーです。中学校生活で気になること、知りたいことを先輩にたくさん質問することができました。最後は授業見学です。3年生の授業を見学しましたが、落ち着いた雰囲気の中で黙々と学習に励む先輩の姿を見て「自分たちにもできるかな?」と真剣に見学していました。授業見学が終わると再び体育館に戻り、中学校生活について説明を聞いたり、部活動の紹介動画を見たりして説明や紹介を受けました。鈴木校長先生からは、我孫子中学校の学校目標が「自律」であり、自分で考え行動する生徒になってほしいとお話がありました。

この訪問を終えた子ども達は、中学校生活のイメージを持つことができたと同時に、夢と希望、期待に胸を膨らませたことと思います。

いよいよ卒業まで残り30日を切りました。小学校生活のまとめとよい準備を子どもたちと一緒にしていきます。

手をつないで仲よく(幼保小連携)

1月28日(火)に川村学園女子大学附属保育園と東あびこ聖華保育園の年長園児の皆さんを、29日(水)に柏鳳保育園の年長園児の皆さんをお迎えして、交流会を実施しました。これは幼保小連携の一環として、園児との交流を通して、1年生も園児も来年度の生活への見通しを持てるようになることを目的としています。

来年1年生となる園児たちは、まず1年生の教室に入り体験活動です。1年生の担任から、「楽しく安心して小学校に通えるように」と学校生活の様子を紹介しました。また、1年生が教室にあるものを紹介したり、園児が鉛筆を使いプリントに色々な線を引いたりして楽しみました。驚いたことに、自分の名前をしっかりとかけている子がたくさんいました!

続いて校内案内です。園児たちは1年生と手をつないで各教室を見学して回りました。教室を出てコンピューター室と職員室の前を通り、校長室の中をぐるりと回って体育館へ。体育館ではその広さを感じながら1年生と仲良く走り回

りました。園児たちは、初めて見たものも多く、「わぁ」「すごい!」など感嘆の声を漏らしていました。

1年生は、1年生になったばかりの時に2年生に連れられて回った校内案内(学校探検)でしたが、今回は自分たちがその時のようにお兄さんお姉さんとなって、園児の皆さんを張り切って案内しました。途中園児たちに優しく声掛けをしたり、「疲れていない?」「大丈夫」と気遣ったりする様子を見て、子ども達のこの1年の成長ぶりに感心しました。

これからも幼稚園や保育園と連携して、園児の皆さんに小学校生活の場に足を運んでもらう機会を作っていきます。ともに活動することが、小学校生活への夢と期待を膨らませることや、心配や不安を少しでも取り除くこと、見通しを持ってもらうことにつながればいいなと思います。

4年生谷津田観察(冬)

1月27日(月)に、4年生は今年度最後の谷津田観察を行いました。今回も我孫子市役所手賀沼課の職員の方々、自然観察指導員の柄澤さんと田島さんにご協力をいただきました。10月上旬に行った秋の観察の時は30度近くあった気温が、約4ヶ月後のこの日は10度あまり、まもなく暦の上では春を迎えますが、日が差してもまだまだ寒さが続く中での観察となりました。

観察していくと、初めてビワの花を見た子や、蒲(がま)の穂(ほ)がはじけて秋の様子と違っていることに驚いた子がいました。

百舌の早贄(「もずのはやにえ」は、もずが捕った獲物を、木の枝に刺したり、木の股に挟んだりすること、その習性)で、ケラ(コオロギの仲間で、姿形はコオロギよりも「モグラ」に似ている。「手のひらを太陽に」の歌詞の中では、「オケラ」)として登場する)が枝に刺さっている様子も見られました。

生き物では、ウラギンシジミが葉の裏にとまって、越冬する様子や大カマキリの卵を見つけました。

子どもたちは、1年の観察を通して、季節の移り変わりと共に変わる生物の姿に感動したり、それらを守っていくことの大切さに気づいたり学んだりすることができました。

これからは谷津田を飛び出して我孫子市、千葉県、日本各地の自然や生き物にも目を向けて、さらに多くのことを学んでいきます!

4年生タグラグビー教室

1月24日(金)に4年生は「NECグリーンロケッツ東葛」の辻さんと志賀さんをお迎えして、タグラグビーを体験させていただきました。

タグラグビーは、運動が苦手、球技等ではなかなか活躍出来ない人たちでもボールを持って走るという爽快感を感じることができ、トライ(得点)をすることが出来ます。ボディコンタクトはなく腰につけたヒラヒラとしたタグを取ることがタックルの代わりとなる非常に安全で、ボール1つで何処でもプレーでき男女関わらず、全員がボールを持って走り笑顔で取り組める唯一無二のスポーツです。(NECグリーンロケッツ東葛HPより引用)

ルールや説明を聞き、いよいよ挑戦!最初は動き方に戸惑っていた子どもたちも、繰り返し練習していくうちに、動きもよくなり、「こっちこっち」「パスちょうだい」などの声かけもたくさん出てきました。見事トライを奪った時の表情といったら!仲間と共にプレーする楽しさや初めて体験するスポーツの面白さを存分に味わったタグラグビー教室になりました。

活動後「ラグビーの試合を見に行きたい!」「選手の応援に行ってみたいな」など、興奮気味に話していた子どもたち。子どもたちの興味と関心がおおいに刺激された活動となりました。

「NECグリーンロケッツ東葛」の辻さんと志賀さんご指導ありがとうございました。また今回のような素敵な出会いと活動がありますように!

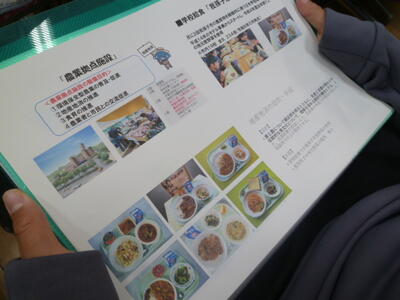

6年生総合的な学習の時間(農政課来校)

トマトマフィン販売活動を終えて、子どもたちは「二小の活動の様子やトマトのおいしさを伝えることはできたが、我孫子市のよさについては伝えられなかった」という課題意識をもっていました。

そこで、「我孫子市の農業の現状についてよく知りたい」という思いから、我孫子市の農政の専門家である、我孫子市役所の農政課の方のお話を聞くことにしました。

1月24日(金)に我孫子市役所農政課より、地産地消係の星野 翼さん、直売所「あびこん」を経営している、株式会社 あびベジの代表取締役、大炊 三枝子さんが二小に来てくださいました。

星野さんからは、我孫子市の農業の現状について、最新のデータをもとにスライドで解説していただきました。今まで、5年生の田んぼ学習などの経験から、感覚的に知っていた農家の減少の問題について、星野さんのお話を通して、改めてデータをもとに理解していました。

大炊さんには、主に子どもたちからの質問に答えていただきました。「あびこん」で売れる野菜のことや、野菜を加工したり、販売したりする方法を尋ねるなど、子どもたちはこれまでの経験をもとに熱心に質問していました。また、自分たちが栽培している畑を見てもらい、よりよい栽培の仕方についてアドバイスをいただきました。

今回の特別授業を通して、子どもたちは、自分たちのプロジェクトへの意欲をさらに高めていました。今回学んだことをもとに、自分たち自身が我孫子市をよりよいまちにするため、3学期はさまざまな発信活動に取り組んでいきます。

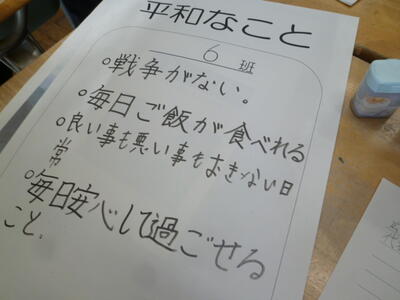

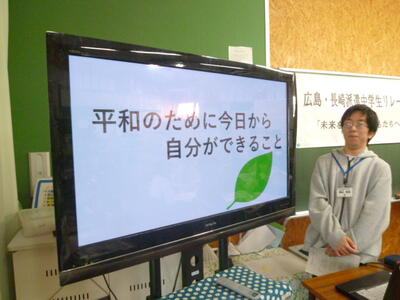

6年生平和リレー講座

1月20日(月)に、6年生は平和リレー講座を実施しました。

我孫子市では、平和事業の一環として「広島・長崎派遣中学生リレー講座」を開催しています。このリレー講座は、平成27年度に戦後70年の記念事業としてスタートしたそうです。今日も6年生の児童が派遣中学生の先輩たちから平和をテーマにした授業を受けました。

授業では、派遣中学生から広島や長崎で自分が体験したこと、見たこと、感じたことを聞きました。「原爆は世界のいくつの国に落とされたでしょう?」というクイズに、子どもたちはいくつか数を答えていましたが、日本にだけ落とされたという答えを聞き、中には声が出てこない子もいました。世界で唯一の被爆国であるということ、また、その影響で多くの人が亡くなったことなどを学びました。

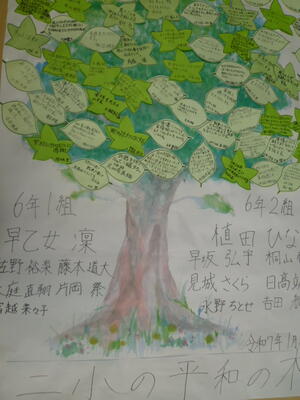

その後、グループワークで身近な平和について考え、授業の最後には「平和な世の中にするために今日から自分ができること」をテーマに、「平和の木」の葉っぱに平和のメッセージを記入しました。

子どもたちはこの学びを通して、「自分の大切な人が亡くなったらとても悲しい」「今の生活を続けていくことができなくて困る」「たくさんの人が亡くなる戦争を絶対にしてはいけない」など、戦争の恐ろしさや悲惨さを学び、自分事として捉えることができました。そして、そのような世の中にしないためにも今日から自分ができることについて考え、葉っぱに記しました。

今年8月には戦後80年を迎えますが、実際に戦争を体験した方々は本当に少なくなってきています。しかし、中学生の先輩から言葉のバトンを渡された子どもたちには、戦争の恐ろしさや悲惨さを風化させることなく、平和の大切さを次の世代に繋げる・伝えていくという使命ができました。今日のこの学びを基に、これからも平和について学校でも各学習の中で取り上げていきます。

今日のリレー講座でお世話になった講師の先生方、アシスタント、スタッフの皆さん、そして我孫子市民会議委員と我孫子市役所企画政策課、教育委員の皆様、貴重な機会をいただきありがとうございました!

※うれしかったこと…

本校卒業生がアシスタントとして講座に参加してくれたこと。堂々とした立ち振る舞いに成長を感じました!また二小に来てください、先輩!

校内書き初め展

「校内書き初め展」を体育館にて実施します。

〇1月15日(水)9:00~16:00

〇1月16日(木)9:00~16:00

子どもたちの力作を是非ご覧ください!

※保護者のみ参観可となります。

3学期始業式

1月7日(火)、第3学期がスタートしました。14日間という長い冬休みが終わり、元気に登校してきた子どもたち。大きな声で挨拶をしてくれる子、冬休みの出来事を話してくれる子など様々でした。

3学期の始業式では、まず子どもたちと冬休みの生活を振り返り、「学校生活のスイッチをオンにする」「3学期は学年のまとめをする」や、二小の合言葉である「笑顔で 仲良く 最後まで 一生懸命」を確認しました。久しぶりに会った子どもたちはとても落ち着いた態度で、そして真剣な表情で話を聞いていました。

最後に、昨年石川県で起きた地震について触れ、「普段の生活ができることに感謝して、今の自分にできることに精一杯取り組もう」と締めくくりました。

子どもたちは最後まで静かに真剣に話を聴いていました。二週間ぶりの再会でしたが、子どもたちの表情は少し凛々しく、そして引き締まっているように見えました。どの子も、新学期や新年の始まりにそれぞれの目標や抱負を思い描いていたからかもしれません。

3学期も二小の合言葉である「笑顔で なかよく 最後まで」を念頭に、自分の夢や目標に向かって努力する、協力する子どもたちを応援していきます!

3学期の抱負を発表する児童会役員

1月の生活目標「寒さに負けない体を作ろう」を

寸劇を入れて発表する保健委員会

2学期終業式

12月23日(月)は第2学期の終業式です。体育館に集合した子どもたちは、どの子もこの4ヶ月間の成長が伺える表情で、式に臨む態度もとても立派でした。

終業式の前に2学期の表彰がありました。絵画、陸上競技大会など、子どもたちの頑張りを全校でお祝いしました。

そして終業式。まず初めに3年生と6年生の児童から、「2学期を振り返って」の発表がありました。どちらの児童も2学期に頑張ったこと、あいさつや委員会活動について発表しました。「取り組みを通して成長できた」という発表者には、全校から大きな拍手が送られました。

続いて私から、子どもたちに次のようにお話をしました。

77日あった2学期も色々な行事がありました。がんばったこと、できるようになったことがたくさんありますね。成長した自分をたくさんほめましょう!でも、反省も大事です。「こうすればよくなる」とか、「次はこうやってみよう」など、もっとよくなるように振り返って見直しをしてください。

さて、明日からいよいよ冬休みですね。冬休みには是非こんなことをしてみてください。(ステージ上のスクリーンで、大掃除・手伝い・家族団らん・1年の計画を立てる等を紹介しました)そして最後になりますが、冬休み中、事故やケガには十分気をつけて過ごしてください。では1月7日、3学期の始業式で会いましょう!

最後に生徒指導主任から、冬休みの過ごし方についてお話がありました。お休みも規則正しい生活をしてほしい・お金に関すること・安全について・不審者対策・情報モラル等についてお話がありました。子どもたちは「うんうん」と頷きながら真剣に話に聞き入っていました。

2学期、保護者の皆様には本校の教育活動にご理解ご協力をいただき本当にありがとうございました。冬休みをお子さんと楽しく過ごしください。そして、新年を素敵な年にするために、是非ご家族で「一年の計」を立ててほしいと思います!

書き初め練習

12月9日(月)、10日(火)に、3~6年生は体育館で書き初め練習を行いました。今年度も講師は戸沼先生にお願いしています。今回のお題は3年生「毛まり」、4年生「うめの花」、5年生「新しい年」、6年生「初春の風」です。子どもたちそれぞれが大きな用紙に大きな筆で力強い字を書いていました。

3年生は初めての書き初め練習です。体育館の広さ、準備の手順と初めてのことばかりで勝手がわからず、戸惑っている様子も見られましたが、戸沼先生からの指導で心構えや書く時のポイントを学んでいくと、背筋を伸ばした良い姿勢で練習に臨みました。普段半紙に練習をしている書写ですが、長い書き初め用紙に大きく書くことに最初は悪戦苦闘!しかし、書けば書くほどどの子もどんどん上達していきました。4~6年生はこれまでに経験をしているので、準備や練習などの一連の流れがスムーズでした。

今日学んだことを冬休みの練習にも是非生かし、世界で一つだけの素晴らしい作品を作り上げてください!

3年生「毛まり」 4年生「うめの花」

5年生「新しい年」 6年生「初春の風」

持久走記録会

11月26日(火)に持久走記録会を実施しました。晴天にも恵まれ、絶好の記録会日和となったこの日、子どもたちは約1ヶ月間の練習の成果を発揮し、見事に走りぬきました。この記録会は、練習を始める前と練習を積み重ねた後で、どれだけ持久力が身についたかを計るものです。「これまでで一番たくさん走れた!」という声を記録会後多くの子どもたちから聞くことができました。練習を始める前の記録よりも長い距離を走ることができ、自己ベストを大きく更新したようです。1年生も初めての持久走練習と記録会でしたが、皆意欲的に取り組みました。これから本格的となる寒さに負けない丈夫な体を作ることもできました。是非ご家庭でも継続的に体力づくりや丈夫な体づくりに取り組んでほしいと思います。

ご多用の中応援に駆けつけてくださった保護者の皆様、熱い声援をありがとうございました!

2年生町はっけん

11月15日(金)に、2年生は「町はっけん」を行いました。生活科の授業の一環で、6月・9月の探検に続いて3回目です。今回は、学区にある事業所の店舗や施設などを見学したりインタビューしたりすることが目的です。先週の茨城への校外学習は1日良いお天気に恵まれましたが、この日は小雨の降る肌寒いお天気でした。朝の会を終え、準備を済ませた子どもたちは各事業所へと出発しました。

各事業所では、挨拶の後、「質問してもいいですか?」と準備してきた質問をインタビューしたり、施設内を案内してもらったりしました。どの施設にも初めて見る発見があり、子どもたちは気づいたことや説明してもらった内容をしっかりと書き留めていました。

学校に帰って来てからは、振り返りとお礼の手紙作成の時間です。子どもたちは、たくさんの人々が自分たちの生活に関わっていることに気づき、感謝の言葉と学んだことを手紙に書きました。町はっけんによって自宅や学校の周辺にどんな店舗や施設があるのかを知ると共に、そこで働く人たちや仕事内容も学ぶことができました。今後はこの学習の範囲をさらに広げて、3学期には「自分発見」を、3年生では社会科で我孫子市についての学習を進めていきます。

ご協力いただいた事業所の皆様、また、子どもたちに付き添ってくださった保護者の皆様、寒い中ご協力ありがとうございました!

4年生高齢者疑似体験

11月11日(月)に、4年生は高齢者疑似体験を行いました。

ご協力くださるのは我孫子市社会福祉協議会から講師の遠藤さん、天王台地区高齢者なんでも相談室の皆さん、天王台地区社会福祉協議会委員の皆さん合わせて25名です。今回は高齢者を疑似体験することで、その実際に体に起きる不自由さがどんな感じなのか、その大変さや困り感を実感することが目的です。

始まりの挨拶を終えると早速3つのグループに分かれて体験開始です。

「A体験」では、体におもりや色々な装具をつけて、体の動かしにくさを体験します。椅子から立ったり座ったり、杖を突きながら歩いたりしましたが、なかなか思うように歩くことができません。装具を外した子どもからは、「普段できていることができなくてびっくりした」「おじいちゃんおばあちゃんはこんなに大変な思いをしているということがわかった」などの感想が聞かれました。

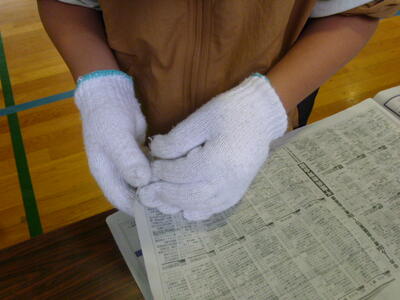

「B体験」では、軍手のみを装着し、手の不自由さを体験しました。

お箸を使って豆を移すことを試みましたが、これがなかなか上手につかめません。また、同様に床に落とした小銭を拾う、新聞をめくるのにも子どもたちは四苦八苦していました。手先の感覚が普段と全然違うことに子どもたちは不自由さを感じていました。

最後の「C体験」では、ゴーグルのみを装着して、視力の低下体験をしました。緑や赤、黄色の案内や表示を、目を凝らしてよく見てみましたが、「ぼやけて見えるので、何を表している案内や表示なのかがわからない」といった感想が数多く聞かれました。

全ての体験を終えると振り返りタイムです。子どもたちからは、「体のあちこちが痛い」「ゆっくりにしか動けない」「いつかは自分もそうなるのかな?」という感想や疑問がでてきました。講師の先生からは、「お手伝いすることありますか?」などと高齢者に優しく声をかけながら接してほしい、身近な人から声かけをしてほしい、体験した大変さはいつまでも忘れないでほしいなどお話をいただきました。

この体験を通して、子どもたちには高齢者の大変さを理解すると共に、相手を思いやったり、気遣ったり、手伝おうとする「優しい心や気持ち」が育ちました。もちろん高齢者だけでなく、自分に関わる全ての人に対して、思いやりや気遣いをもって接することができるようになってほしいと思います。そしてその思いやりや気遣いは、いつかきっと自分に返ってくることでしょう。

講師をしてくださった我孫子市社会福祉協議会の遠藤さん、天王台地区高齢者なんでも相談室の皆さん、天王台地区社会福祉協議会委員の皆さん、貴重な体験をありがとうございました!

5年生校外学習

11月6日(水)に、5年生は茨城県結城市の「紬の里」とつくば市にある「つくばエキスポセンター」へ校外学習にでかけました。朝早くの登校だったので、バスの中で出発の会はバスに乗ってから済ませました。これから色々な体験ができるとあって、子どもたちの目は出発からとても輝いていました。

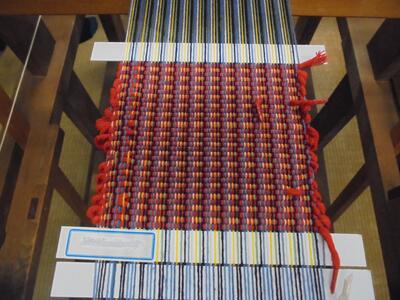

「紬の里」に到着した子どもたちは、こちらで「機織り」と「藍染」に挑戦しました。まず1組は「機織り」、2組は「藍染」の体験です。

機織りは、機織り機に縦に張り渡した複数の「タテ糸」に、横方向の「ヨコ糸」を入れて布を織り上げて交差をさせていく手工芸です。織り上げる手順ですが、上糸と下糸を入れ替えるペダルを踏みながら、機織り機に張ってあるタテ糸に、ヨコ糸を通してトントンと手前に入れ込みます。左のペダルを踏みながら、左からヨコ糸を通す、次に右ペダルを踏みながら、右からヨコ糸を通す、この作業を繰り返して長さが10cmになるまで織り込みます。そうしてできたのは、オリジナルのコースター!ここまで作ったら、あとは職人さんが仕上げの作業をして学校に送ってくれます。受け取りが待ち遠しいです!

「藍染」は、植物染料「藍」を用いた染色技法です。こちらの「紬の里」さんでは、日本で最も一般的に使われ栽培している国産の「たで藍」を使っているとのこと、たで藍の葉を乾燥させ、発酵させた蒅(すくも)と呼ばれる染料を用います。「藍染」で使用する生地は、予め学校で準備をしていきました。「ハンカチ輪ゴム絞り」といって、ハンカチの折り方と輪ゴムのかけ方や本数によって色々な模様を作ることができます。子どもたち一人ひとりアイデアを考え、世界に一つしかない模様を考えて輪ゴムで縛りました。会場では、汚れてもいいようにビニールのエプロンをかぶり、手袋をはめて、いざ染めます!器に入っている藍液に生地を浸し、その後空気にさらすと、直後は黄土色となりますが、徐々に酸化してきれいな青に発色をしてきます。染め終えて水で締めると作品の完成です!

後半はクラスを交代して両方の体験を済ませた子どもたちは、バスに乗り昼食場所へと移動しました。晴れていれば芝生の広場にレジャーシートを広げてお弁当を食べる予定でしたが、パラパラと雨が降ってきたためにバスの中で昼食をとりました。昼食後はもう一つの見学場所、「つくばエキスポセンター」に向かいました。

「つくばエキスポセンター」は、研究機関が集まるつくばの中心で科学技術を見て・触れて・楽しむことができる科学館です。到着してすぐに館内の見学開始!「体験・相談コーナー」で質問したり、実際に体験したりすることで、子どもたちの興味や関心は大いに刺激されました。また、エントランスホールで行われた「身近な気体」のサイエンスショーでは、普段なじみのある気体の性質を実験によって知ることができ、子どもたちも大興奮でした!

普段学校では、学年・学級の単位で活動する子どもたちですが、今日のこの体験は、活動のめあてを自分自身で決めるなど、自主的に行動することが求められました。「公共のマナーやルールを守る」「日程や予定を覚える」等、自らが決めためあての達成を目指して行動しましたが、うまくいったこといかなかったことなど、それぞれの新たな課題にもたくさん気づきました。この気づきは、これからの学校生活や家庭生活に活かしていくとともに、自分自身の「あるべき姿、ありたい姿」を考え、将来の夢や希望へと繋げてほしいと思います。

歌声集会・歌声発表会を行いました!

11月2日(土)に全校歌声集会と保護者へ向けての歌声発表会を実施しました。この発表の日まで、子どもたちは10月から毎日一生懸命練習に励んできました。今回はその練習の成果を十分に発揮し、素敵な歌声を響かせました。

全学年で見合う聴き合う歌声集会は、全校合唱から始まりました。全校合唱は、一体感のあるきれいな歌声が体育館に響き渡りました。1時間余りの発表でしたが、子どもたちの聴く姿勢や態度はとてもよく、他学年の合唱を真剣に聴き入っていました。また、歌声発表会では、保護者の方も子どもたちの歌う様子を見て聴いて、その成長ぶりを喜んでくださいました。各学年の発表は次の通りです。

〇3年生

「幕をあける歌」…トップバッターとして頑張りました。体育館を取り囲むように並び、「手をたたいて」の掛け声に続いての拍手は会場の一体感を生み出しました。

「大切なもの」…しっとりと歌い上げました。途中歌詞を追いかけて重なる部分や、声の強弱のつけ方が見事でした。歌詞の「大切なもの」からが一番大きな歌声で、聴く人に伝えたいメッセージがよく伝わってきました。

〇5年生

「風になりたい」…さすが高学年、早いリズムでも声の伸びが違いました。声の大きさや強弱のつけ方が見事でした。

「地球星歌~笑顔のために~」…静かな歌い始めで、表現豊かに歌いました。途中所々に入るきれいなハーモニーが素敵でした。「あなたの笑顔のため」というフレーズは、二小の合言葉にぴったりでしたね。

〇2年生

「手のひらをたいように」…明るく、元気で、大きな歌声で、歌詞に登場してくるものを頭の中にイメージすることができました。カスタネット、タンバリン、鈴のリズムうちも上手でした。

「パワフルパワー」…歌声がすごい迫力!本当にパワフルパワーでした。この曲から元気をたくさんもらいました。

〇4年生

「にじいろ」…優しい歌声がメロディーによく合っていました。難しい裏声もとてもきれいでした。手拍子もよくリズムにのっていました。

「今日から明日へ」…二部合唱で元気よく、きれいなハーモニーが響きました。とにかく元気が出る曲で、歌声からたくさんのパワーをもらいました。

〇1年生

「世界中のこどもたちが」…全校の前で歌うのも、2年生から上のお兄さんお姉さんの発表を聴くのも初めてでしたね。お兄さんお姉さんに負けない声量でした。声の強弱も上手でした。

「ともだちになろうよ」…リズムに合わせて手拍子や腕の振りを上手に取り入れていました。この曲を聴くと、「もっとともだちと仲良くなれる」、そんな風に思わせてくれる曲でした。

〇6年生

「FACE」…最後の歌声集会でしたが、さすが6年生、しっかりとした歌声、ハーモニー、声の強弱、声の美しさ、迫力等、どれも素晴らしかったです。

「COSMOS」…美しいメロディーにゆったりと声をのせて、壮大なスケールの宇宙をイメージさせてくれる曲と歌声でした。最後の発表に相応しい堂々とした、圧巻の発表でした。全校児童がその歌声に聞き惚れていました。

発表を聴き終えた保護者の方々からは、子どもたちの発表や頑張りに対してたくさんの拍手やお褒めの言葉をいただきました。

また、保護者の皆様には朝早くから来校いただき、雨降りだったにも関わらずスムーズな入退場のご協力や、発表後の椅子の後かたづけのお手伝いなど、本当にありがとうございました!これからも子どもたちの発表の場をたくさん作っていきます!

併せて子どもたちは、午後からPTA主催の「二小フェス」を楽しみました!こちらも役員としてお手伝いくださった保護者の皆様ありがとうございました!

2年生校外学習

10月31日(木)に、2年生は校外学習に出かけました。行先は茨城県にある自然博物館です。最近は雨の降る日が続いていましたが、この日は絶好の校外学習日和となりました。今日のめあては、学級ごと、班ごとに決めました。出発の会で、このめあてを再度班の全員で確認し、いざ出発です!

バスに揺られて約1時間、目的地に到着です。午前中は博物館内での活動です。たくさんの幼稚園生や小学生が見学に来ていましたが、子どもたちはグループで声を掛け合って活動していました。見学の順番を守ったり、マナーを意識 したりしながら行動できていたと思います。

昼食後は屋外での活動です。白くて大きなトランポリンが大人気でした。子どもたちも元気よく飛び跳ねていました。午後の活動時間が短かったため、次はお家の方と一緒に来て、思う存分飽きるまで遊んでほしいと思います。

学校に帰ってからは、到着の会です。子どもたちは実際にきまりを守り、助け合い、協力や声掛けをしながら活動していました。昨年の校外学習で行ったアンデルセン公園の時と比べて、「成長したなぁ」と思うことが至る所で見られました。今月はまたグループに分かれての町探検を予定しています。今回の成果と課題をこの町探検でも活かして生かしていきます。

3年生消防署見学

10月29日(火)に、3年生は我孫子消防本部・西消防署見学に出かけました。社会科の「火事からくらしを守る」学習の一環として、消防署見学を通して働く人の様子や器具、消防自動車について学ぶことが目的です。

消防署に着くと署員の皆さんが出迎えてくださいました。説明を聞いた後、クラスごとに分かれて車両見学と庁舎見学を行いました。

車両見学では、水槽付きポンプ車、化学車、はしご車、救助工作車、救急車を見せていただきました。水槽付きポンプ車は消火活動の中心となる車両で、ポンプがついており、ホースをつなげて放水活動をすることができます。多くの消防本部に配置されており、消防車として広く知られている車両です。救助工作車は、救助活動に使う車両で、交通事故、自然災害など、要救助者がいるどんな場所でも活動できるように必要な道具が準備されています。

化学車は、通常の放水で消火が難しい自動車の火災や、燃料などを取り扱う施設での火災に出動して、化学消火薬剤を使って活動を行う車両です。「泡で消化するんだよ」と説明をしてくださいました。

救急車は、急病人や怪我人などの傷病者を素早く病院へ送り届けるための車両です。内部を見学させてもらうとそこには装備がたくさん!「病気やけがの人をいち早く助けたい」という思いが救急車の中のたくさんの装備や備品からも伺えます。

庁舎見学では、消防署内を案内していただきました。いつ火事や事故が起きてもすぐ出動できるよう、仮眠室があることや、防護服など出動に必要な装備がきれいに整頓されている様子などを見て学びました。

そして、車両と庁舎両方の見学後に、はしご車のはしごに担任が乗らせていただきました。「はしごがあんなに伸びるなんてびっくり!」と子どもたちは驚いていました。はしごの上からは、下の写真のように見えました。

今日の見学を通して子どもたちは多くのことを学びました。「私たちのために日々頑張ってくれている人たちのおかげで、安心安全に暮らせるんだね」と人々のためになる仕事の大切さと大変さにも気づきました。今後、「人のためになる」仕事として他にどんな仕事があるのかを探っていきます。快く見学にご協力くださった消防署の皆さん、ありがとうございました!

市内小学校陸上競技大会

10月16日(水)に市内小学校陸上競技大会が松山下運動公園陸上競技場で開催され、陸上部に所属する6年生24名が参加しました。

青空が広がる快晴、とはいきませんでしたが、子どもたちは100m走、1000m走、80mハードル、ジャベリックボール投げ、走り幅跳び、4×100mリレーとそれぞれの出場種目で自己ベストの更新を目指し、大会に臨みました。

開会式では丸教育長から、「今日の自分の目標は何ですか?今日一日、目標の達成を目指して、また、楽しんで競技をしてください。自己ベストの更新を目指して頑張ってください」とお話がありました。

選手宣誓の様子

2学期に入ってから、週に3回程度と十分な練習時間ではなかったかもしれませんが、子どもたちは毎回の練習に一生懸命に励んできました。そして本番の舞台では、その練習の成果を発揮し各々が自己ベストを更新し、活躍しました。「継続は力なり」ということを子どもたち自身が実践し、そして、自信へとつなげました結果でもあります。

会場では、部長が中心となって部員に声をかけていき、自分たちでウォーミングアップを始める姿に最高学年としての頼もしさを感じました。また、他校の児童とも競技や応援を通して交流を深める姿を見ることもできました。

学校に帰ってきた子どもたちは今日の大会をそれぞれが振り返り、反省や新たな課題、新たな目標を見つけました。この経験から得た「新たな色々」をこれからの卒業までの日々に活かしていければと思います。

今日のこの日まで、子どもたちのために色々な場面で応援やご協力くださった全ての方々に感謝します。ありがとうございました!

4年生谷津田観察(秋)

10月15日(火)に、4年生は春に訪れた谷津田に出向き、観察を行いました。今回も我孫子市役所手賀沼課の職員の方々、自然観察指導員の柄澤さんと田島さんにご協力をいただきました。最近は暑さも落ち着き、湿度も低くて過ごしやすくて絶好の観察日和…ではなく、ギラギラと眩しいくらい太陽も輝いていました。しかし、時折吹き抜ける清々しい風はやはり秋風でした。

植物では、ススキ、ひっつき虫、オオバコ、ドクダミ、渋柿を見ることができました。

生き物では、ナツアカネ、イトトンボ、イナゴ、カマキリ、アオガエルを見つけました。「特定外来生物」に指定されているアカボシゴマダラは、生きた状態での飼育や移動が禁止されていることを教えてくださいました。

次回はいよいよ今年度最終、新年を迎えたら谷津田に出向きます!

5年生認知症サポーター養成講座

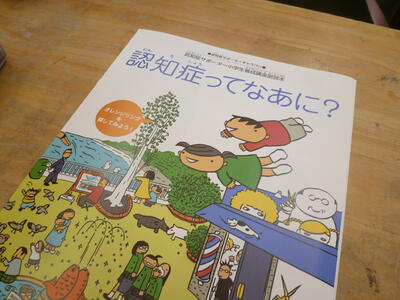

10月11日(金)に、5年生は認知症サポーター養成講座を受講しました。天王台地区高齢者なんでも相談室の方と天王台地区社会福祉協議会の方を講師にお招きし、認知症についての知識や理解を深めました。

「おじいちゃんやおばあちゃんと一緒に住んでいる?」「夏休みにおじいちゃんやおばあちゃんに会った?」と講座が始まりました。そして、「現在、我孫子市の65歳以上の方は人口の約3割、だれでも年をとるほど、認知症の可能性が高くなる」、「認知症は、様々な原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりするためにおこる脳の病気によるものです。」と続きました。そして、「認知症になると起こる様々な症状」について学び、最後に、「認知症は、環境や周りの人の接し方で症状が変わる」ことを教わりました。

講座の途中では、ロールプレイングを行い、子どもたちがお年寄りを演じることで認知症に対する理解を深めました。何度も「ご飯はまだか」と同じことを繰り返し聞くおじいちゃんに対して、「もう食べたでしょ」と怒るのではなく、優しく「準備してるわよ」と、相手を思いやる返答が大事であることを学びました。おじいちゃんを演じた子どもからは、「優しく接してくれて嬉しかった」という感想が出ました。

受講後の振り返りでは、「家族がもしそうなったら」や「認知症かどうかは外見では見分けがつかない、お年寄りには優しい言葉をかけたり、接したりしよう」などの感想や意見が出ました。子ども達にとっては、認知症についてだけではなく、友達も含めた他者との関わり方についても考える良い機会となりました。

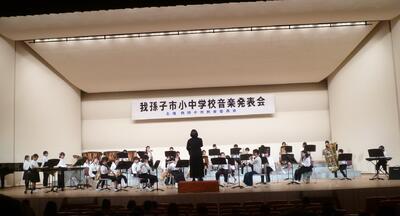

我孫子市小中学校音楽発表会

10月8日(火)と9日(水)に、柏市民文化会館で「我孫子市小中学校音楽発表会」が開催されました。本校からは、4~6年生までの吹奏楽部員37名が9日の発表会に出演しました。

当日、あいにくの空模様で雨降りでしたが、最後の朝練習を済ませた子どもたちは、楽器と荷物を持ってバスに乗り込みました。会場に着くと素早く行動し、楽器を所定の場所に置いて観客席に座りました。

開会式では、渡辺副市長が「自信を持って発表し、楽しんでください。皆さんの楽しく演奏する姿が、聴く人に癒しや感動を与えてくれます。」とご挨拶されました。子どもたちはこの日の発表のために、限られた時間の中で練習をコツコツと積み重ねてきました。聴く人全てに癒しや感動、元気や勇気を届けられたかはわかりませんが、客席で子どもたちの演奏を聴いていた私は、これまでの演奏の中で一番上手だったと思います!

発表後の子どもたちからは、「緊張したけど、始まったら案外リラックスできて、最後まで吹ききれました。」「ステージに立った時はすごく緊張しました。演奏が始まったら無我夢中でした。あっという間の楽しい時間でした。」等、興奮気味に話してくれました。

二小は4番目の発表でした。発表が終わると次は他の学校の鑑賞です。

他校は、吹奏楽の発表だけではなく、合唱の発表もありました。どの学校の発表も工夫がされていて、とても素晴らしかったです。子どもたちは他の小学校のハーモニーの美しさに感動したり、楽器を扱うそのテクニックに驚いたりと、鑑賞を通してたくさんのことを感じ取っていました。

また、中学生の発表を聴いて、「歌い方」「歌声の強弱」「表現力」の凄さに圧倒され、「いつかは自分たちもあんな発表をしたい!」と、とても刺激を受けていました。

音楽を通してのこの貴重な経験や交流を、今後の部活動や、歌声集会にも、6年生は半年後の卒業式でも活かしてほしいと思います。

1年生校外学習

10月8日(火)に、1年生は校外学習に行きました。行先は船橋市にあるアンデルセン公園です。天候はあいにくの雨でしたが、子どもたちはみな元気に出発しました。1年生は初めての校外学習となりますが、出発の会で実行委員がめあての「ルールをまもって、みんなでなかよくたのしくあそび、がんばろう」と発表すると、めあてを達成させようと子どもたちの目が輝きました。

バスに乗って約40分、アンデルセン公園に到着です。入園後、「平和を呼ぶ像」の前でクラス写真を撮りました。撮影後は「イベントドーム」まで歩いて移動し、リュックサックを下して次の活動の確認です。

先生から確認事項と注意を聞き終えるといよいよ活動開始です。子ども美術館ゾーンにある「木のアトリエ」と「陶芸のアトリエ」に移動した子どもたちは、クラスごとに分かれて「写真立て」を製作しました。係りの人から作り方の説明を聞き、それぞれが思い思いに木のフレームにデコレーションを施し、世界に一つだけのオリジナル写真立てを作り上げました。中には「お母さんにプレゼントするんだ!」という子もいました。

写真立てを作り終えると、いよいよお待ちかねのお昼ご飯です。雨が降り続いていたので、イベントドームにレジャーシートを広げました。持ってきたお弁当を、皆美味しそうに食べていました。その後のおやつタイムも含め、子どもたちは互いに歓談しながら楽しくお昼ご飯の時間を過ごしました。持ってきたおやつがお友だちと同じだと気が付くと、互いに見せ合い、笑い合いながら食べていました。

昼食後は「童話館」に移動して、館内で切り絵や読書をして過ごしました。

童話館を後にした子どもたちはトイレを済ませ、バスに乗ってアンデルセン公園を後にしました。学校に帰ってくると、到着の会を済ませて家路につきました。雨降りの一日でしたが、子どもたちからは「楽しかった!」「また行きたい」「写真立てに写真を飾るのが楽しみ!」「友だちとお弁当を食べられてうれしかった」等の声をたくさん聞きました。

学校の外での活動でもルールを守り、協力や助け合っていた子どもたち。今回の活動の成果と課題を基にして、今後の活動や学校生活をより一層よいものにしていきます!

3年生校外学習

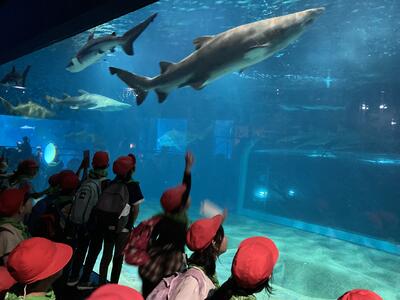

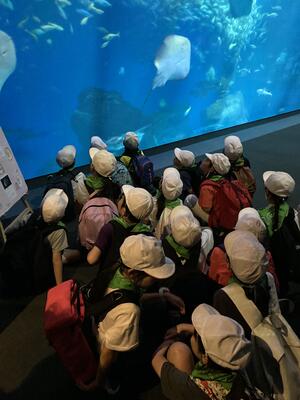

10月7日(月)に、3年生は校外学習で筑波山登山に出かける予定でした。今回の山登りでは、「山でのマナーを守り、登山の楽しさを学ぶ」「筑波山の動植物を観察して、我孫子との違いを知り、知識を広める」ことを目的としていたのですが…。校外学習に出かける日以前に降った雨により、登山道に濡れたままで乾かない箇所があり、登山には危険があるということで、行き先を変更し、茨城県の「アクアワールド大洗」に行ってきました。

アクアワールドに到着した子どもたちは、入り口で記念撮影を済ませ、いよいよ見学の開始です。まずは館外のプールで泳ぐペンギンなどを見ました。気持ちよさそうに泳ぐペンギンを見た子どもたちは、「かわいいね」とずっと見入っていました。

続いては館内の見学です。大小様々な大きさの水槽、イルミネーションが異なる水槽、真っ暗な展示会場の水槽など、様々な種類の水槽で展示されている海・川の生き物を順番に見学しました。自分のお気に入りの魚を見つけては立ち止まってじっくりと観察する子が多かったです。

館内の見学を一通り済ませた子どもたちはオーシャンシアターへ集合しました。友だちと仲良く、楽しく話しながらゆっくりとお弁当を食べました。お昼ご飯の後、「イルカ・アシカオーシャンライブ」を観覧しました。手が届くくらい近くで見れたアシカ、高くジャンプして豪快な水しぶきを飛ばしたイルカに子どもたちは大興奮!終始感嘆の声が漏れていました。

学校に帰ってきた子どもたちは、今日一日の振り返りを到着の会と共に行いました。「よかったこと」、「よくできたこと」である成果と、「一人一人の個人に関すること」、「クラス、学年と集団に関すること」で課題がいくつか出ました。3年生も残り半分、今回の貴重な校外学習の成果と課題、経験を、次回の学習や活動に繋げていきます!

2年生町めぐり~川村学園女子大学方面~

10月4日(金)に、2年生は町めぐりに出かけました。生活科の授業の一環で、6月の探検に続き2回目です。前回と異なるのは季節と探検ルートです。

今回は川村学園女子大学→川村学園付属保育園周辺→下ヶ戸を回るルートで、11月実施予定のグループ活動「町はっけん」の下見を兼ねています。

登校時にはパラパラと降っていた雨も出発の時刻には止み、気持ちよく吹き渡る風を背に受けながら、子どもたちは交通ルールを守り黙々と、そして楽しく歩きました。

まだまだ緑が目立ちますが、どんぐりや栗がたくさん落ちているのを見つけ、秋の気配も感じました。次回歩くときは様々な自然が秋色に染まっていることでしょう!

4年生校外学習

10月1日(火)に、4年生は校外学習に出かけました。行先は千葉市科学館と千葉港です。この校外学習は、県内にある公共施設を見学することで、千葉県の特色や科学への関心を深め、今後の社会科や理科の学習に役立てることを目的としています。

学校を出発したバスは、まず千葉市科学館へ向かいました。千葉市科学館は、中央区にある複合施設「きぼーる」の7階から10階にあります。

まず7階に到着した子どもたちは、館内の説明を聞き約束を確認して、早速グループ活動を開始しました。8階から10階までは、「視覚」「昔」「数のふしぎ」「くらしを支える技術」「宇宙と地球」「自然や生命のふしぎ」を体験できます。子どもたちは初めて見たり聞いたりする科学のあれこれに目を輝かせて体験していました。また、プラネタリウムでは夜空に広がる満天の星を見ました。その星々によって作られる88の星座を見た子どもたちからは、その壮大さと美しさに「きれい~!」と感嘆の声が漏れていました。

今回グループ単位での活動でしたが、お互いに声を掛け合い、公共施設でのルールやマナーを意識して行動する姿が見られました。お昼はグループごとに楽しくお弁当を食べました。

お昼の後は千葉港へ移動、観光船で東京湾を観光する予定でしたが、台風接近に伴う強風のため波が高く、観光船が出航できないということで、行き先を千葉ポートタワーへ変更して見学をしました。

まずはエレベーターに乗って地上113mにある展望フロアへ。観光船に乗れず少々がっかりしていた子どもたちも、展望フロアから一望できる東西南北360度の景色に、「すごい景色!」「遠くまでよく見えるね!」「人や車がとても小さい!」等驚きや喜びの声を上げていました。

ポートタワー見学後、敷地に隣接する海を見に行きました。観光船には乗れませんでしたが、そこからの景色を子どもたちは楽しみました。打ち上げられた貝殻を拾って喜んでいる子もいました。

今後子どもたちは、社会科の学習で千葉県について詳しく学びます。今回学んだことを今後の学習に役立てることはもちろんですが、子どもたちには、自分たちがこんなに素晴らしい県で生活している喜びを感じ、もっともっと千葉県について興味を持ち、学びを深めていってほしいと思います。

5年生脱穀

9月17日(火)に、5年生は脱穀を行いました。脱穀とは、米の粒を穂から取り離すことで、「藁(わら)と籾(もみ)」に分ける作業です。先週刈り終え、おだに掛けて干していた稲は、1週間の乾燥を経て緑色からきれいな黄金色になりました。この日はお天気も良く、絶好の脱穀日和となりました。

まずは田んぼの先生の小川さん、百瀨さんから脱穀の説明を聞きます。今回は「昔の脱穀」と「最近の脱穀」の2つの脱穀の仕方を紹介・説明していただきました。

昔の脱穀は、「足踏み脱穀機」を使う方法です。脱穀機についているペダルを踏み、回転させた刃に稲をあてることで、脱穀を行います。稲を脱穀機にかざす際に稲が刃に引っ掛かり、自分の体が引っ張られる危険があるので、稲をかざすことに集中できるよう今回は百瀨さんが回してくださいました。子どもたちは藁をつかむ手に力を入れ、足で踏ん張って作業に臨みました。また、脱穀のためにずっとペダルを踏み続ける様子を見て、その大変さを子どもたちは実感しました。

最近の脱穀は、「ハーベスター」という機械を使う方法です。このハーベスターという機械に稲を通すと、きれいに藁と籾に分けることができます。子どもたちからは「昔の人は大変!」「機械は取り残しが少ないね」とたくさんの感想が出ました。足踏み脱穀機よりも速くたくさんの脱穀ができることにも気づきました。

脱穀によってできた籾は、このあとさらに乾燥させ、籾摺り(もみすり)の工程を経て、もみ殻と米(玄米)に分けます。今回の脱穀でいよいよ米粒の原型までたどり着きました。いつも食べているおいしいお米まであと少しです。

今回の脱穀もたくさんの保護者の方にお手伝いいただきました。ありがとうござました!

5年生稲刈り

まだまだ残暑が厳しい9月10日(火)、5年生は稲刈りを行いました。先日の台風による強風等で多少倒れている稲はありましたが、4ヶ月前の5月10日に植えた苗は、すくすくと生長し、たくさんの実をつけた立派な稲となっていました。

田んぼの先生、小川さんと百瀨さんから稲刈りの仕方を教えていただき、早速田んぼの中に入ります。

昨年と同様田んぼは土が柔らかくぬかるんでいて、足が一度はまるとなかなか抜けずに苦労しました。そして、とにかく暑い!なので体力勝負の作業となりました。

子どもたちは、教えてもらった通り一生懸命鎌で稲をザクザクと切り、せっせと運び続けるという作業を交代で行いました。子どもたちからは、「刈った稲の1本も落とさずに運ぼう」「足元がぬかるんでいてバランスがとれない」「穂に土がつくと花が咲いて成長が続くから気を付けよう」等の声が聞こえてきました。刈った稲はお手伝いの保護者の方々が結束バンドや麻ひもで縛ってくれました。

その縛られた稲は、4年生が田んぼから校庭まで運び、おだに掛けました。このおだ掛けで、脱穀までの間稲を乾燥させ、次の工程である脱穀を待ちます。おだに掛け、十分に天日干しをしたお米はとても美味しくなること間違いなしです!

最近「令和の米騒動」というキーワードと共に、米不足が騒がれていますが、手に入らないから一層一粒を大事にしようとする子もいて、お米に対する関心の高まりを感じます。

今回も田んぼの先生はじめ、たくさんの保護者の皆さんにご協力いただきありがとうございました!

6年生修学旅行最終

6年生を乗せたバスは到着予定時刻よりも少し早めに学校へ到着しました。到着後はすぐに「到着の会」を行いました。子どもたちは疲れた様子も見せずに真剣に会に臨みました。

修学旅行は学校を離れてその現地でしか学ぶことの出来ないことを実際に見て触れて学ぶ貴重な機会です。「体験は全ての礎(いしずえ)である」と常に子どもたちに話していますが、「やってみないとわからない」ことはまだまだ沢山あります。「体験を経て何が出来て何が出来なかった」のか、振り返り反省することで次の課題が見えてきます。この繰り返しの学習を積み重ねながら、卒業までの日々を大切に過ごしてほしいと子どもたちに話しました。

2日間で約3万歩歩いた今回の修学旅行。その歩いた歩数以上に得られた経験は大きかったと思います。

子どもたちの到着の際には沢山の保護者の方にお出迎えをいただきました。修学旅行に向けて子どもたちの体調管理や準備も合わせて感謝しかありません。ご協力ありがとうございました!

6年生修学旅行⑩

日光東照宮から神橋まで徒歩で移動した子どもたちは、いよいよ修学旅行最後の行程である日光市内自由散策を行いました。神橋から東武日光駅までの約2kmの距離を、各グループごとに散策しました。「あれもこれもほしいなぁ」とお土産に悩む子、プリンを食べる子、お小遣い使いきった子等々、お小遣いの使い方が十人十色でした。

でも、散策の仕方や順路は、みんなで相談し、全員の希望を叶えるような計画を立てて行動していて、その姿に成長を感じました。とにかく今日は朝の散歩、東照宮見学、自由散策とよく歩きました!子どもたちの表情から充実感と満足感、心地よい疲労感が伺えます。

そして先程バスに乗車した子どもたち。これから我孫子へ帰ります!

6年生修学旅行⑨

日光東照宮に到着した子どもたちは、各グループごとに見学を開始しました。予め調べてきた内容を確かめるように、拝観順も相談しながら歴史的建造物を見て回りました。建物一つ一つの美しさに子どもたちからは感嘆の声が漏れてきました。

もう一つの目的だった英語を使ってのインタビューも積極的にチャレンジしていました。外国の方も子どもたちのお願いに快く答えてくださり、交流を深めた子どもたちも満足気でした。

子どもたちは現在場所を移して昼食のカレーライスを食べています。この後はいよいよ本日最終であり最大の楽しみでもある市内散策へと出かけます。

6年生修学旅行⑧

散歩から戻ってきた子どもたちは食堂で朝食を食べました。フォークとナイフを上手に使ってパンケーキを美味しそうに食べていました。

朝食後、その会場でホテル出発の会(退館式)を行いました。お世話になったホテルの方々に感謝の気持ちを伝えることが出来ました。出発の会後、部屋に戻り荷物をまとめてバスに積み込んだ子どもたちは、今日の見学場所である日光東照宮に向けて出発します。

6年生修学旅行⑦

おはようございます!

修学旅行2日目スタートです。眠い目を擦っている子もいましたが、子どもたちは皆元気です。現在湯ノ湖湖畔を散歩中、新鮮な空気を沢山味わっています。

6年生修学旅行⑥

夕食を終えた子どもたちは再び食堂に集合し、「日光彫り」に挑戦しました。

まずは講師の先生の説明をしっかりと聞きます。

日光彫りでは「ひっかき」という彫刻刀を使います。図工の授業で使用した彫刻刀とは異なり、自分の体の方、手前に引いて削ります。

それでは製作開始!まずは下書きを手鏡やミニアルバムなどの品に写します。写し終わったら「ひっかき」を使用して掘り進めるのですが、使ったことのない道具に子どもたちは悪戦苦闘!しかし、掘り進めていくとどんどん使い方が上達し、世界に一つだけの素敵な作品をそれぞれが作り上げました。

講師の先生からも、「みんな初めてなのにとても上手だね」とお褒めの言葉をいただきました。この体験を通して、子どもたちは日光の文化に触れ、素敵な作品と良い思い出、両方をお土産とすることが出来ました。

子どもたちは現在部屋に戻り、今日のふりかえりと就寝準備をしています。また、部屋長はロビーで今日の反省と明日の連絡事項の確認を行っています。22時には就寝の予定です。今日は我孫子を離れて沢山のことを学んだ1日でした。明日もワクワクする体験が子どもたちを待っているので、明日に備えてゆっくりと体を休めてほしいと思います。いい夢が見られるかな?それではおやすみなさい!

※日光彫りの先生の作品(凄すぎ)

※今日の夕食

6年生修学旅行⑤

戦場ヶ原ハイキング続き~湯滝~湯元温泉源泉~小西ホテル

戦場ヶ原ハイキングのゴールである湯滝に無事全員がたどり着きました。白糸が絶え間なく流れ落ちる美しい様子を、子どもたちは時を忘れて見入っていました。

湯滝を後にして、次は湯元温泉の源泉に移動です。源泉に近づくにつれて、バスの車内は硫黄の臭いが濃くなり、子どもたちが「この臭い好き!嫌い!」「ゆで卵の臭いだね」とやり取りをする姿が微笑ましかったです。源泉では猿や鹿を見たり、湧き出る源泉に手を入れて温まったり、10円に源泉の泥をつけてこすりピカピカに磨いたりと各々が楽しんでいました。

源泉の後は、本日の宿泊する小西ホテルへ移動し、ホテル到着の会を行いました。現在子どもたちは各部屋で荷物の整理をして、順番にお風呂(温泉)に入っています。入浴の後は晩御飯です。

6年生修学旅行④

各グループごとに戦場ヶ原ハイキングを楽しんでいます。吹き渡る涼風と美味しい空気に大満足!大自然を満喫しています!

6年生修学旅行③

子どもたちは現在「レークセンターひたちや」で昼食の幕の内弁当を食べています。しっかりと食べて、午後の戦場ヶ原ハイキングに備えます。友だちとの楽しい昼食に笑顔の花が咲いています!

6年生修学旅行②

高速道路で軽い渋滞にあったものの、子どもたちを乗せたバスは無事日光に到着しました。さらにいろは坂を上り、今日最初の見学地、華厳の滝を見学しました。毎秒2トンという水量で97m流れ落ちる滝の姿は圧巻!子どもたちも舞い散る水しぶきに涼を得て楽しみました。

これから昼食会場に移動します。

6年生修学旅行①

9月6日(金)と7日(土)の2日間、6年生は栃木県日光方面へ修学旅行に出かけます。この日をとても楽しみにしていた子どもたち。我孫子を離れて我孫子では学ぶことが出来ない日光の自然や文化をたくさん学んでほしいと思います。

先程67名全員出席で出発の会を終えました。6年間の学習の集大成とするべく2日間が始まります。それでは行ってきます!

子どもたちの力作を是非ご覧ください!

★夏休み作品展★

校内夏休み作品展を体育館にて実施します。

9月5日(木)9:00~16:00

9月6日(金)9:00~13:00

※保護者のみ参観可となります。

いよいよ給食開始です!

9月4日(水)から2学期の給食が開始となりました。

★メニュー★

・ポークカレーライス ・いかくんサラダ

・ベビーチーズ ・牛乳 ・梨

給食室の排気フード更新工事が7、8月と行われたため、約2ヶ月ぶりの給食となりました。子どもたちも首を長くして給食開始を待っていました。二小の給食はとても美味です。たくさん食べて大きく成長してほしいと思います!