2021年12月の記事一覧

柳沢小交通安全の日(12月)

今日は、柳沢小学校交通安全の日。

朝の登校時から、青パトに職員が乗り込み

地区巡回をしました。

大きな問題はないと報告を受け、一安心。

寒さが増すにつれ、徒歩での登校が減ってきています。

しかし、自分の足で登校している児童は、寒さの中でも

元気いっぱいにあいさつをします。

時が経つほど、はっきりと大きな声で

あいさつする児童が増えてきました。

事件・事故を防ぐ有効な手段でもある「あいさつ」。

これからも継続していきます。

校内持久走大会

朝はいつもより寒風が吹き、運河では霧が発生。

しかし、学校に到着すると、空高く感じる青空でした。

でも、とても寒いです。

朝の巡回時や立哨している時、

「もう、すごい楽しみ!」という児童もいれば、

何だかいつもよりどんよりとしている児童も。

それぞれの想いが交錯する持久走大会でした!

まずは3年生。

この時が一番寒かったのですが元気いっぱいでした。

まだ余力がある走りでしたね。

5年生。

さすがに力強い走りに感じました。

走る前の掛け声なども、1番元気よかったですね。

2年生。

途中で歩き出す子も少なく、頑張り屋さんが多かったです。

入賞者の自己紹介はよかった!

4年生。

走りに必死さを一番感じた学年でした。

苦しくても前へ前へ。

その原動力を知りたくなりました。

1年生。

練習でも毎回順位が入れ替わる混戦模様。

まだまだ、気温や体調に左右されやすいのでしょう。

転んでも起き上がった最後まで走った気持ちに拍手。

血が滲んだ痛さより、悔しさで涙していましたが、

それこそが経験。それでいい。

6年生。

小学校最後の持久走。多くの子が緊張していました。

持久走に対して正面から向かい合っている証拠です。

ライバル対決は、走っていない自分も見ていてハラハラ。

走り終えた後の爽やかな表情は、全校随一でした。

今回は、各学年をじっくり見させてもらいました。

学年毎の特徴や発達段階を感じられたことがよかったです。

児童にとっては、持久走の取組が終わって

正直、ホッとしたのではないでしょうか?

東部中体験(6年)

例年だと東部中に赴く中学校体験。

今年度は、東部中学校が来校して実施しました。

まずは、体育館で東部中学校の概要説明です。

さすが中学生、生徒主体で進行します。

東部中の校長先生からもお話しがありました。

「今日は、東部中学校が大好きな先生たちと生徒たちが

大好きな東部中学校のことを紹介します」

東部中学校の雰囲気のよさが伝わってきます。

生徒による東部中学校紹介では、

1日の流れから授業の様子、部活動の様子、校則まで

細かく丁寧に紹介してくれていました。

「小学校で勉強したことは、必ず役に立ちます」

「家庭学習の習慣をつけておくと、中学校でも楽です」

「分数をきちんと理解しておきましょう」

などなど、具体的な話も出てきました。

その後の質問コーナーでは、率直な質問が多く出ました。

「中学校の先生は厳しいですか?」

「校則は、厳しいですか?」

中学校のイメージなのでしょう。気になるようです。

児童代表のお礼の言葉は、しっかりしていたなあ。

その後は、2つに分かれて理科の授業と英語の授業を体験!

理科の授業では、小学校の実験では行われることのない

ダイナミックな実験をしました。

廊下の方まで歓声が響いていました。

英語の授業は、オールイングリッシュで進みました。

福笑いを用いた参加型の授業で楽しんでいました。

こちらも、廊下の方まで笑い声が響きました。

創意工夫する力量を持ち合わせた先生でした。

一人一人に活躍の場がある、落ち着いた学校のようです。

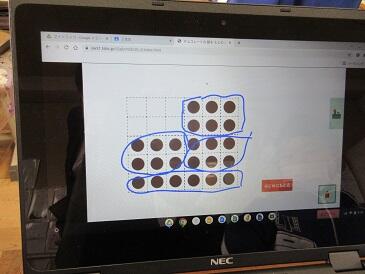

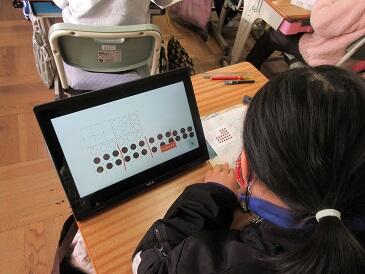

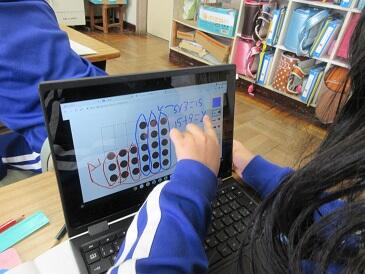

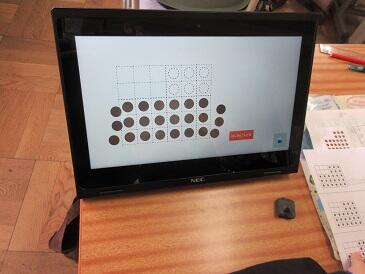

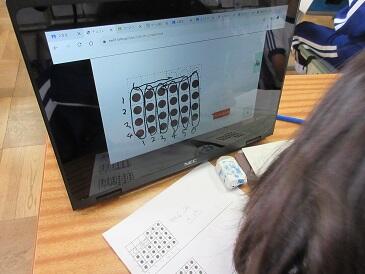

算数研修(2年)

研修の一環で、2年の小松崎学級で

算数の研究授業が行われました。

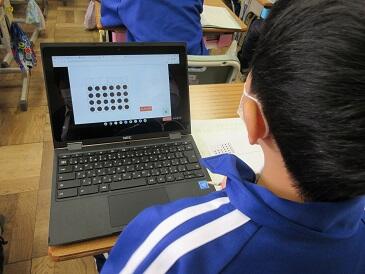

2年生もクロームブックを活用していますよ。

子どもの覚えるスピードには、毎度驚かされます。

数の効率的な求め方を画面や紙教材を使用して考えます。

びっくりするほど、様々な考え方が出されました。

もちろん、紙面で考えてもOK。

実際に、PCではやりずらい考え方もあります。

その時に応じた考え方が必要ですね。

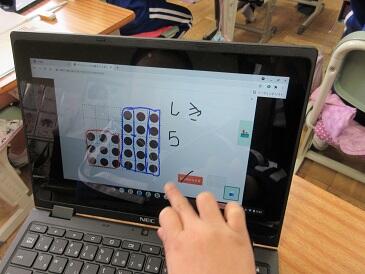

発表も、ICT機器を用いて行います。

発表者が画面を動かしながら説明すると、

「ああー、同じ!」

「おーっ!」

と言った反応があるのもよいですね。

自分で意欲的に考えるけれども

落ち着いて他者の話を聞くことのできる授業でした。

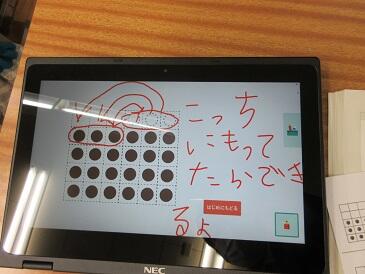

それにしても、子どもたちの

機器への対応力には驚かされました。

3年生校外学習

あいにくの雨模様となってしまいましたが、子ども達は元気に全員参加しました。

体育館で出発式を済ませ、栄町にある「房総のむら」へ出発です。

雨ということもあり房総のむらは柳沢小学校の貸し切り状態です。

しかも、小学校の見学ということもあって、施設の方々がいつものように

昔の暮らしに関係した道具などを作っている様子を見せてくれました。

さらに、クラスや班ごとに、昔の武家屋敷や農家の家の作りなどを見学しました。「屋根が違う」「窓がない」「電気がない」「水道がないのにどうやって料理をするの?」などなど。見学をしながらいろいろなことを考えていました。

一番楽しみなのはお弁当の時間です。ただ、雨のため、バスの中で食べることになってしまいましたが、おやつのお菓子も食べて満足そうでした。

帰りのバスの中での感想も、「今と昔の暮らしの違いを知ることができて良かったです」と発表していました。

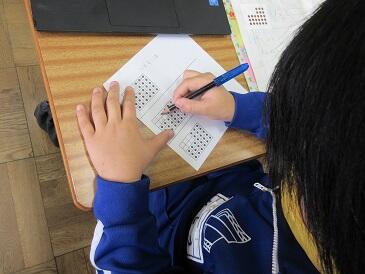

九九(2年)

2年生といったら、かけ算九九ですね。

こちらの指導も佳境に入っております。

何とか定着させたい教員の必死さに対し、

児童にとっては、合格したらスタンプが押してもらえる

スタンプラリー感覚なのか、表情は明るいです。

九九表で確認したり、日常的に確かめたりしますが、

早く定着させるためには、ご家庭の協力も必要です。

6~8の段は、つまずきやすいので、

繰り返し確認していくことが必要です。

よく、覚え方の質問がありますが、

実際には、その子に合った覚え方があるものです。

「この方法でなければダメ!」というのは、

算数にはありません。

担任時代には、九九の歌などで全体的に覚え

「どこでも九九」などで確認し、

九九ゲームで楽しみながら定着を図っていたなあ。

フラッシュカードも効果的でしたよ。

数列には様々な魅力があります。

九九表にも、大人が楽しめる秘密がたくさんありますよ!

わくわく理科授業(6年)

東京理科大の先生や学生が来校して行う

「わくわく理科授業」は、毎年好評です。

今回は、どんな授業なのでしょうか。

各班に1~2名の講師がつく充実ぶり。

これだと安心して実験等が行えますね。

まずは、大きなメスシリンダーに水を張り、

色砂を入れて、粒子の大きさによる沈み具合を観察します。

この基礎実験が、あとで確かめになります。

色砂だけでなく、川砂でも試してみました。

基礎実験の後、比較的大がかりな道具を用いて

地層形成実験を行います。

実験は、ダイナミックな方がおもしろい!

筒の中に入れた砂山を水で押し流していきます。

押し流された砂は、四角い観察用水槽に落ちていきます。

これを何回か繰り返すと…

「地層」ができあがります!

(光の関係で見づらいですが…)

今回の授業では、実験の割合が多かったことがよかったです。

座学よりも意欲も充実感も変わります。

見ている方も楽しめました!

書き初め練習(4・6年)

昨日、体育館で4年生と6年生が

それぞれ書き初め練習を行いました。

講師は、鈴木修三先生です。

はじめに、手本をもとにポイントを解説しています。

太さや運筆の留意点だけでなく

文字のバランス(大きさや字間)までおよびます。

次に、実際に書きながらポイント解説をします。

児童は真剣に見ていますね。

頭の中で、実際に自分で筆を動かしています。

いざ、自分で実際に書きます。

見ているとおもしろいですよ。

書けたことに満足して、にんまりしている子もいれば、

一文字書くのに数分かかって書く子もいます。

4年生は字形にこだわりが強かったようです。

6年生は書き初め紙にバランスよく収めることを

強く意識していたようです。

これからも練習は続きます。

本番が楽しみ。

【注意喚起】紫・黄色コース

パトロール報告書に、気になる情報提供がありました。

1つ目(紫コース)

「ライフケアセンターから学校までの通学路が

舗装し直され、車の速度が速くなっているため

注意が必要と近隣の方からの助言がありました」

早速、毎朝立哨してくださっている方に聞きました。

「確かにスピード出す車がおおくなりました。

速度規制があるといいのだけれど…」

「天候の悪い日は、特にそうですね。

車を停めようとすると、嫌な顔をされます」

速度が増しているのは事実のようです。

十分に気をつけるよう、学校でも指導します。

また、車を停めることは遠慮なく行ってくださいと

お願いしました。児童の安全を保つためですから。

そもそも、車での送迎は、学校では想定していません。

自分の足で歩くことが前提であり、

その子の安全を何よりも優先します。

2つ目(紫コース)

「けやき公園の近くに横断歩道が無いため、

カーブで見通しの悪い中、

道路を横断する子どもが多い」

実際に確認してきました。

広角カメラを使用したため、カーブが緩く感じますが

実際には、かなり見通しの悪いカーブです。

時速40kmで車が走っていたとすると

秒速は約11mですから、かなり危険です。

こちらは、ご家庭でも注意喚起をお願いします。

3つ目。

東葛クリニック脇の交差点。

子どもの視点で見てみると、

立つ位置によっては、画像のように見えないのです。

視点や立ち位置を意識した指導が必要です。

大人が立っていないと、なかなか車が止まらないことも

気になっているところです。

付近の沼地へのご指摘もありましたが、

確認したところ、水の中にまで入っている形跡は

ありませんでした。

ただし、藪の中に入らないよう指導はしていきます。

今後も、ご指摘頂いた箇所は、

現認することを前提として、安全を確保していきます。

とても良かった!

今日は、避難訓練。

児童の命を守るための大切な活動です。

おりしも、今日は震度5の地震が

山梨県と和歌山県で発生しました。

(昔より大きな地震が多いような…)

訓練とはいえ、命を守る活動には緊張します。

本年度当初に実施した避難訓練は、

当HPでもお知らせしたように

全く十分なものではありませんでした。

「命に関することは、やり直しも行う」

と、当時書いた記憶があります。

それから、継続して(ワンポイント訓練も含め)

細かな点まで指導を続けてきました。

さらに、今回は、4つの観点を設け、

1つでも未達の場合は「やり直し」という

高いハードルを設けました。

でも、当然だと考えます。

児童の命に関わることですから。

さて、どうなるか!?

訓練がはじまり、第1次避難の指示が入ります。

耳をそばだてますが、前回聞こえてきた

「キャー」というような声は1つも聞こえてきません。

第2次避難の指示が入ります。

いよいよ、校庭への避難開始!

校舎から避難してくる児童たち。

防災頭巾をしっかりと被り、列を整えて避難しています。

笑い声やふざけている児童は、1人もいません。

間を空けることもなく、速やかに整然としています。

「前回と大違いだ!」

と、感じつつも表情は崩しません。

避難完了!

前回よりも約1分短縮。

これで、ようやく緊張が解けます。

ホッとしました。

先生方の指導の成果と児童の成長を

しっかりと確認できたからです。

安全主任からは、とても良く避難できたことに加え、

自分たちだけでも避難できるようにすることが大切と、

新たな目標も示していました。

抜け目ないですね。

付け加えると、

全体がそろった後の講話の時も

教室に帰るための退場のときも

話し声もなく、本当によくできていました!