2021年11月の記事一覧

いもほり(2年)

今日は、2年生のいもほりの日。

おそらく楽しみにしていたことでしょう。

いもほり前の準備からみんなで行います。

この時から笑顔でいっぱい。

早く掘りたくて仕方が無い様子。

それでも、担任の掘り方の説明をしっかりと聞いています。

「見えているのがあった!」

との驚いたような声も聞こえてきました。

いよいよ、いもほりの開始です!

「見つけた!」

「ねえ、まだ奥にもある!」

「ゆっくりやる!傷つけないように」

まるで専門家のように語りながら掘り進めます。

掘り出したものは、みんなに見せたい!

どんなに小さなものでも

「採れたよ!」

と、声があがります。

自分たちで掘り、手に取ることが嬉しい。

にぎやかで明るい声が響いた活動でした。

さて、気になること。

担任が話すには、年々、イモが小さくなっているとのこと。

焼き芋集会の食べきりサイズと言えばそれまでですが

やはり、気になります。

同じ場所で作り続けているからでしょうか。

土の問題でしょうか。

対応策をご存知の方は、学校までご一報をお願いします!

筑波山登山(4年)

天気の心配をしていましたが、大丈夫でした!

はじめの会を学校で行い、バスに分乗して出発!

実は、このはじめの会で第1の驚き。

素直な反応、元気な挨拶、前向きな姿勢!

ああ、4月の頃から、こんなに成長したんだ。

感慨深くて写真を撮ることを忘れました。

筑波山に到着後、記念写真を撮影し、登山口へ!

各組、みんなで気合いを入れていました。

驚いたこと2つ目。

あいさつが素晴らしい!

すれちがう登山者に、「こんにちは!」

自然で素直なあいさつ。

ここは特別なことであることを強調しておきたい!

ふざけて、「こんばんは~」とあいさつすることは、

学年を問わず、よく見られる姿です。

この場合、その子に気持ちよくあいさつする意思はありません。

おそらく、あいさつの必要性や意味も理解していません。

ですが、今回は、誰一人そういう子がいなかったのです。

相手も、それが自然か不自然かは瞬時に分かります。

そのため、すれちがった登山者からは、

「がんばってね!」「ありがとう」等の

温かな言葉を返してもらうことができました。

また、高齢の方には、

「この先、急な岩場がありますから気をつけてください」

大人顔負けの声かけ。

「まあ、ありがとう。どこの学校?」

「柳沢小の4年生です!この後から来るのも同じです」

聞いていて、ほんわかしてきます。

驚いたこと3点目。

男の子が、岩場で女の子に手を差し出す。

何て紳士なんだ。

実際には男女問わずですが、

しっかりとした仲間意識が醸成されていることが分かります。

「ここに手を置くと登りやすいよ」

「水筒、持つよ。登っておいで」

「大丈夫?先に歩いていいよ」

「ここを越えれば楽になるよ!」

こういう言葉がけを登山中、どれだけ聞こえてきたか。

私は、安心して景色を楽しむことができました。

驚いたこと4点目。

感想が素直!

「わあ、すっごいすっごい!高くてきれい!」

「本当!こわかったけど慣れた!」

「え~!本当にガマみたい!」

などなど。微笑ましい。

ある男の子が私に質問してきました。

「何で大岩が崩れたりしないか不思議。

もう、不思議で不思議で仕方ない。」

それを聞いていた女の子。

「私も!だって落ちそうなのに。

地震や台風でも変わらないのは何で?」

さあ、みなさんだったら何て回答しますか?

女体山頂まで登ったあと、御幸ヶ原で昼食。

全員が登頂できたことが何よりも良かったことです。

子どもたちも満足できた遠足だったかな、と思います。

紅葉シーズンということもあり、混雑していたため

帰校時間が遅くなり、申し訳ございませんでした。

服のちからプロジェクト(6年)

6年生が総合的な学習の時間で行っている

服のちからプロジェクト。

たくさんの方に協力していただき、

2600着以上の服が集まったとのことです。

ご協力、有り難うございました。

今日は、全ての衣服を体育館に集め、仕分けをしていきます。

そして、丁寧に畳んでいきます。

上手に畳めていますね。

家でたくさんお手伝いしているのかな?

畳んだ服を並べていきます。

あわせて、種類や数も確認していきます。

繰り返し、繰り返し、地道に並べていくと…

こんなにたくさん!

数ではなく面で表すと、量的にわかりやすいですね。

上から見ると…

Tシャツの形になっていました!!

道徳研究授業(6年)

道徳の研究授業を今回は6年生が行いました。

テーマは、「誠実」です。

自分たちの経験談と題材文から考えていきます。

さすがは6年生というべきか、

多くの職員が参観していても、全く変わりません。

もちろん道徳もICTの活用。

グループ内で、意見を画面上で共有していきます。

マトリクス上に自分の考え・立ち位置を示し、

そこに位置づけた理由を説明していきます。

その後、各グループの代表が発表し、

全員で考え方を共有していきます。

考え方を共有したり、自分の立ち位置を確認したりする場合、

確かにICT機器は有効だな、と感じました。

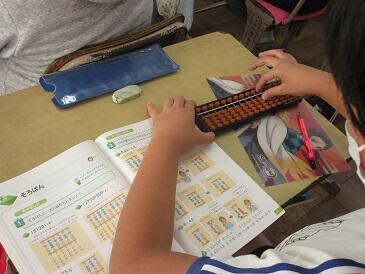

にこにこ教頭(4年)

朝からテンション高めの教頭先生。

何か、いいことあったのかなあ…。

その答えが分かりました!

4年生の教室で、そろばんの授業を行っていたのです。

そういえば、教頭先生は、そろばんの有段者でした。

マスクで隠れていますが、目が笑顔。

本当に楽しそうに授業をしています。

得意だからこそ分かる指導のポイント。

児童も一生懸命に聞いて試していました。

何人かの児童に関そうを聞いたところ、

「楽しいけれど、難しい」

と、答えた子が多かったです。

一朝一夕では身に付くものではありません。

授業以外でも、興味・関心をもってくれたら嬉しいです。

学校をピカピカに!

子ども達は毎日清掃活動にとても頑張っています。

教室や昇降口、階段に特別教室...

学校は子ども達の力で毎日清掃されています。

水曜日はロング昼休みとなり、清掃活動がありません。

そうすると木曜日の階段は綿埃などがたまります。

日々の子ども達の清掃活動がいかに学校の美化に役立っている事を実感します。

教室や廊下、自分達の使うところをきれいにすることで

自分達の心も磨いているのだと思います。 (教頭)

高校生ボランティア

土曜授業では、西武台千葉高等学校の

有志学生がボランティアで参加してくれます。

この学生ボランティアがとても丁寧!

時間毎に入る学年・学級は違いますが、

どの学年・学級でも児童の声に耳を傾けています。

そして、言葉がけが優しい。

ほめられると、次も頑張りたくなりますね。

さらに、根気強い。

わからなくても、わかるまで教えてくれます。

柳沢小の児童にとっても学生ボランティアにとっても

きっと、よい経験になっていることと思います。

リモート授業(6年)

青森県で開催されたICT教育研究大会に参加した

湯本教諭と稲垣教諭にリモート授業をお願いしました。

場所は、三内丸山遺跡。

遺跡内の構造物に使われている木材は、栗の木。

ですが、現在、あれほど大きな栗の木は

どこにも見当たらないのです。

その謎に迫る授業を実施します。

児童が予想をし、WEB上で情報共有します。

それを現地の湯本教諭と稲垣教諭が確かめます。

「ああ、なかなか良い予想だねー」

と、画面越しに言葉が掛かります。

遺跡の各所を説明しながら巡りますが、

竪穴住居等の中に入ると回線が止まります。

携帯式Wi-Fiルーターの機能限界のようです。

音声は比較的よく届くのですが、

やはり映像の方が情報量が多いのでしょう。

しかし、映像が重要なので、途中からは

スマートフォンのテレビ電話機能に変更しました。

遠隔中継には、まだまだ課題がありそうです。

でも、できることを試しながら

これからもチャレンジしていきたいと思います。

柳沢小交通安全の日(11月)

今日は、柳沢小交通安全の日。

青パトでも巡回をします。

今日は、最近で一番の寒さだったように感じます。

寒くなると、袖口に手を入れて歩く子が多く、

手を出すよう話しながら巡回しています。

要所で立哨していただいている方も

積極的に声をかけて頂けるので、

朝のあいさつは、本当によくなりました。

ちょっとした発見や家庭でのことなど

声をかけてくる児童が多くなりました。

耳を傾けつつ、平穏な日常の有り難さを感じます。

天気がよいせいかどうかは分かりませんが、

今日は、いつもより登校時間が早かったようです。

交通安全を含め、安全に関しては

耳にタコができても伝え続けます。

耳にタコができる程度で

安全・安心が担保できるならば

それはそれで素晴らしいことです。

出張もリモート

感染症が少々落ち着き、行事の実施とともに

出張や研修も少しずつ行えるようになりました。

しかし、地区をまたぐような研修・出張は、

まだまだリモートが多いです。

このような形で「リモート出張中」です。

確かに感染症対策等にはなりますが、

「かゆいところに手が届かない」のです。

現場での確認、観点のチェック、疑問の問い合わせ

肌で感じる雰囲気、などなど…。

仕方が無い面も多分にありますが、

外に出て得られるものは多いと思います。