カテゴリ:今日の出来事

国境を越えて

国際理解教育や開発教育を

ライフワークにしている横田教諭。

今日は、全国的にも希な低学年における

国際理解教育の授業実践を行いました。

独立行政法人 国際協力機構からも

職員が授業参観に訪れました。

ちがいばかりなのに仲が良い2人の男の子の物語でしたが、

とにかく意欲的な1年生は、発表したくてたまりません。

親しみやすく、自分を投影しやすい題材だったため、

「自分だったら」という視点で考えていました。

国際協力機構の職員も、これにはびっくり。

「こんなに意見が出るなんて。積極的ですね。

でも、よく考えた意見が出ていますね」

私が最も感心しているところは、

「間違いをおそれない」ことでした!

ロボ太

殺風景だった校長室の机の上に

かわいいロボットがやってきました。

名前は、「ロボ太」と言います。

実は、1年生が作って届けてくれたものです。

ロボットの表情がとても柔らかくかわいらしいです。

また、胸の所に校章があるところもお気に入り。

たまたま来校した市教委の方が、

「これ、とてもかわいいですね」

「癒やされますね」

と、ほめてくれました。

クリーン戦隊参上!

ご当校キャラ(?)のクリーン戦隊落ち葉スターズ。

落ち葉を掃き、きれいにします。

本校は、樹木に恵まれている反面、

落葉問題は、必然的に抱えなければならないものです。

生活委員会をはじめ、6年生が毎朝活動しています。

時期により落ちる葉が違います。

今年は、桜の落葉が早かったせいか

かなり長い期間、落ち葉掃きが必要になっています。

有り難いことに、参加者は極めて真面目。

適当に行う子もおしゃべりで終わる子もいません。

最後の処理までしっかりと行えます。

そんな姿を見ていた4年生が、

これまた進んで参加するようになったそうです。

6年生が嬉しそうに報告しにきました。

率先して行動する姿を見せていたからですね。

よい影響が広がっていくことを期待しています。

スマイルコンサート

吹奏楽部によるスマイルコンサートを

人数制限等を行いながら開催できました。

限られた練習時間の中で技術を高め、

ようやく聞いて頂ける機会に恵まれました。

部員も「行えたことに感謝」と、あいさつしていました。

保護者の方にとっては、初めての聞く機会です。

夏のコンクールは、無観客開催でしたね。

3年生も、たくさん聞きに来ました。

部員獲得のためにも、よい発表にしたいものです。

1曲目は、6年生によるトーンチャイム。

よく響いていました。

タイミングもばっちりでしたね。きれいでした。

途中、楽器クイズをはさみながら、

最後は、夏のコンクールに臨んだ曲です。

夏以降の練習も、制限された少ない時間でしたが、

よくここまで高められました。

音が厚くなったように感じ、一音一音がはっきりしました。

4年生・5年生の技術も向上したのでしょう。

3年生や保護者の方の感想からも

「さわやかな演奏でした」

「とても上手な演奏でした」

と、言って頂けました。

これで一区切りですが、

楽器を演奏する楽しさや、みんなで合わせる楽しさを

持ち続けてほしいと思っております。

飛び出し

予てから心配な場所であるコンビニ脇T字路。

危険なので登校時の巡回後に立哨している場所です。

ここで今朝、児童の飛び出しがありました。

とっさに腕をつかんで引き戻し難を逃れましたが

ヒヤッとした瞬間でした。

指導することは当然ですが、

大人が考えなければならないことは2つ。

①行動面

②環境面

この2つを最低限考慮して指導しなければなりません。

まず、行動面。

・路面凍結初日であった。 ⇒ おそらく興味津々であろう。

⇒下を見て歩くのでは? ⇒周りを見ない可能性がある。

⇒そもそも、子どもの視野は狭い。

【実際の様子】

・巡回時、水たまりの氷で遊ぶ児童が多かった。

・霜柱の上をガサガサ歩く。

・歩道橋のスロープをわざと滑り降りる。

・氷の話が多い。

・そもそも、前を見て歩く児童は少数。

次に環境面。

・現場には横断歩道があるが、信号はない。

・横断歩道の停止線で一時停止する車は少ない。

・国道側からくる車を確認しない。

・歩道があるため、安心している。

・直進、右折、左折が重なると、児童が見えない。

・バイクや自転車が突っ込んでくる。

では、どうするべきか。

今回は、該当学年に全体指導を指示しましたが

「飛び出しはダメ!」

だけでは、おそらく子どもは聞き流します。

具体的にイメージさせて指導することが大切です。

雨、氷、雪、風などなど

子どもにとっては興味・関心の対象です。

他にも、早く友だちに会いたい等の理由もあるかもしれません。

でも、それが子どもの特性ですので

我々大人も、子どもの行動範囲の危険予測を

しっかりとしておくことが大切です。

測量体験(6年)

6年生の子どもたちが楽しみにしていた測量体験。

寒い中、16名の土地家屋調査士さんにお集まり頂きました。

測量といえば…

4年と6年の学習内容に、伊能忠敬が出てきます。

佐原(現香取市)に勤務していた頃は、

伊能忠敬の映画を市内小学生は必ず見ることになっていました。

内容は違いますが、今回も動画視聴からスタートです。

何より驚いたのは、持ち込まれた超貴重な資料の数々!

伊能忠敬たちが実際に測量して絵図にした複製もあります。

忠敬記念館等、博物館にしかないものがここに!

よーく見ると、地名も山名も当時の呼び名で書かれています。

例えば、6年生が修学旅行で行った日光・中禅寺湖。

男体山 ⇒ 中禅寺山となっていました。

そのような資料や体験を4つの班に分かれて

ローテーションしながら見学・体験しました。

その後、校庭に出て測量体験をするはずでしたが…

あいにくの雨。残念ながら中止となりました。

どうしても体験させたかった湯本教諭は、

ずっとそわそわして空を見ていました。

天候ばかりは、どうしようもないですよね。

早朝から、資料や機器の準備に取り組んで頂いただけに

残念ですが、次回こそきっと!

本当に、有り難うございました。

柳沢小交通安全の日(12月)

今日は、柳沢小学校交通安全の日。

朝の登校時から、青パトに職員が乗り込み

地区巡回をしました。

大きな問題はないと報告を受け、一安心。

寒さが増すにつれ、徒歩での登校が減ってきています。

しかし、自分の足で登校している児童は、寒さの中でも

元気いっぱいにあいさつをします。

時が経つほど、はっきりと大きな声で

あいさつする児童が増えてきました。

事件・事故を防ぐ有効な手段でもある「あいさつ」。

これからも継続していきます。

校内持久走大会

朝はいつもより寒風が吹き、運河では霧が発生。

しかし、学校に到着すると、空高く感じる青空でした。

でも、とても寒いです。

朝の巡回時や立哨している時、

「もう、すごい楽しみ!」という児童もいれば、

何だかいつもよりどんよりとしている児童も。

それぞれの想いが交錯する持久走大会でした!

まずは3年生。

この時が一番寒かったのですが元気いっぱいでした。

まだ余力がある走りでしたね。

5年生。

さすがに力強い走りに感じました。

走る前の掛け声なども、1番元気よかったですね。

2年生。

途中で歩き出す子も少なく、頑張り屋さんが多かったです。

入賞者の自己紹介はよかった!

4年生。

走りに必死さを一番感じた学年でした。

苦しくても前へ前へ。

その原動力を知りたくなりました。

1年生。

練習でも毎回順位が入れ替わる混戦模様。

まだまだ、気温や体調に左右されやすいのでしょう。

転んでも起き上がった最後まで走った気持ちに拍手。

血が滲んだ痛さより、悔しさで涙していましたが、

それこそが経験。それでいい。

6年生。

小学校最後の持久走。多くの子が緊張していました。

持久走に対して正面から向かい合っている証拠です。

ライバル対決は、走っていない自分も見ていてハラハラ。

走り終えた後の爽やかな表情は、全校随一でした。

今回は、各学年をじっくり見させてもらいました。

学年毎の特徴や発達段階を感じられたことがよかったです。

児童にとっては、持久走の取組が終わって

正直、ホッとしたのではないでしょうか?

東部中体験(6年)

例年だと東部中に赴く中学校体験。

今年度は、東部中学校が来校して実施しました。

まずは、体育館で東部中学校の概要説明です。

さすが中学生、生徒主体で進行します。

東部中の校長先生からもお話しがありました。

「今日は、東部中学校が大好きな先生たちと生徒たちが

大好きな東部中学校のことを紹介します」

東部中学校の雰囲気のよさが伝わってきます。

生徒による東部中学校紹介では、

1日の流れから授業の様子、部活動の様子、校則まで

細かく丁寧に紹介してくれていました。

「小学校で勉強したことは、必ず役に立ちます」

「家庭学習の習慣をつけておくと、中学校でも楽です」

「分数をきちんと理解しておきましょう」

などなど、具体的な話も出てきました。

その後の質問コーナーでは、率直な質問が多く出ました。

「中学校の先生は厳しいですか?」

「校則は、厳しいですか?」

中学校のイメージなのでしょう。気になるようです。

児童代表のお礼の言葉は、しっかりしていたなあ。

その後は、2つに分かれて理科の授業と英語の授業を体験!

理科の授業では、小学校の実験では行われることのない

ダイナミックな実験をしました。

廊下の方まで歓声が響いていました。

英語の授業は、オールイングリッシュで進みました。

福笑いを用いた参加型の授業で楽しんでいました。

こちらも、廊下の方まで笑い声が響きました。

創意工夫する力量を持ち合わせた先生でした。

一人一人に活躍の場がある、落ち着いた学校のようです。

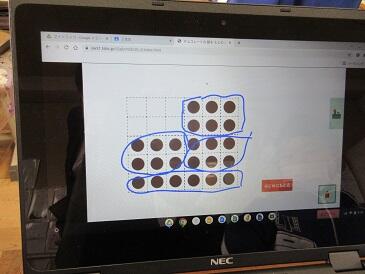

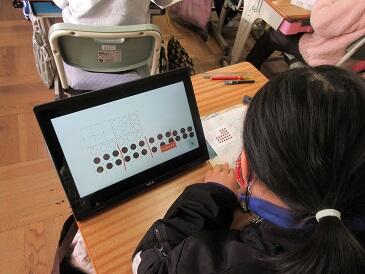

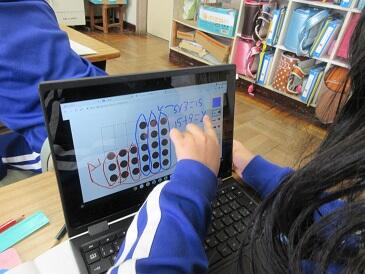

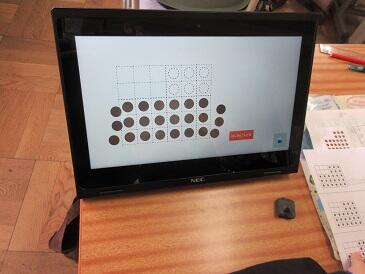

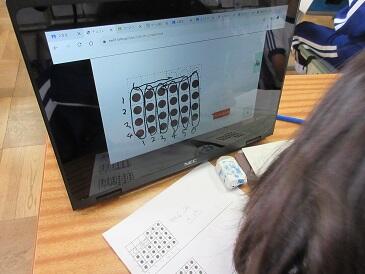

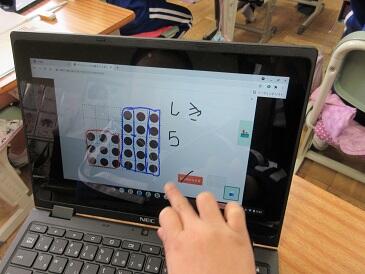

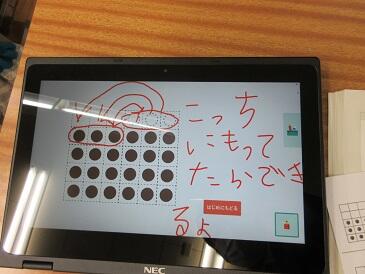

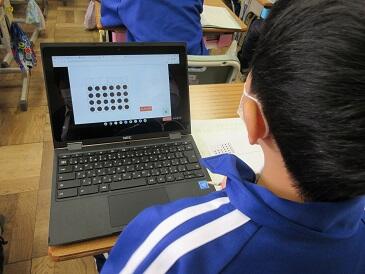

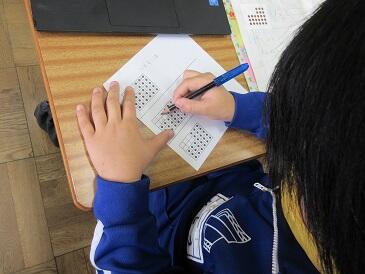

算数研修(2年)

研修の一環で、2年の小松崎学級で

算数の研究授業が行われました。

2年生もクロームブックを活用していますよ。

子どもの覚えるスピードには、毎度驚かされます。

数の効率的な求め方を画面や紙教材を使用して考えます。

びっくりするほど、様々な考え方が出されました。

もちろん、紙面で考えてもOK。

実際に、PCではやりずらい考え方もあります。

その時に応じた考え方が必要ですね。

発表も、ICT機器を用いて行います。

発表者が画面を動かしながら説明すると、

「ああー、同じ!」

「おーっ!」

と言った反応があるのもよいですね。

自分で意欲的に考えるけれども

落ち着いて他者の話を聞くことのできる授業でした。

それにしても、子どもたちの

機器への対応力には驚かされました。