カテゴリ:今日の出来事

航空写真

周年行事の一環として、航空写真撮影を行いました。

間隔をとり、短時間での撮影です。

撮影のセスナ機が来ると…

「来たー!」と言って、一斉に手を振っていました。

せっかくだから、機体の大きな写真を撮影しようとしましたが、

難しい…

枠にも入らなければピントも合わず。残念。

さて、プロが撮影した写真の写りはどうかな。

今から楽しみです。

かぜとなかよし(1年)

裏校庭で、1年生が楽しそうに活動しています。

近づいてよく見て見ると、

凧かな?コマかな?風船かな?風車かな?

いろいろな手作り作品で遊んでいました。

生活科の「かぜとなかよし」という単元とのこと。

でも、どうも上手くいっていない子が多いような…。

「動かなーい」

「飛ばなーい」

「空気が入らなーい」

いろいろな声が聞こえてきます。

ちょっと手伝いたくなって

担任の先生に断ろうと声をかけると…

「大丈夫ですよ。まずは失敗でもいいのです

そこから、『何で失敗したのかな』と考えますので」

…確かにそうだ。

これが完成ではないからね。

その後は、ヒントを与えるまでにとどめました。

あぶないあぶない…。

かけあし跳びもできるよ!

体育館に行ってみると、

2年生が体育で縄跳びをしていました。

しばらく見ていると、一人二人と集まりだし

自分たちの技をアピールします!

「見て!かけあし跳びもできるよ!」

「わたしはねえ…」

「できるようになったことを見てもらいたいんだなあ」

と、改めて再確認。

ちょっと声をかけただけでも笑顔になります。

よく見ること、声をかけること、

教えることも、あえて見守ることも、

成長のためには必要ですね。

いつもの授業でも…

今日は土曜授業の日。

いつもは高校生ボランティアが参加していましたが、

感染状況も鑑み、今回はおりませんでした。

座席間隔を広めにとり、

換気を十分に行いつつ、

直接、手に触れず軍手等を通す、等

いつの間にか、当たり前になっています。

日常の授業も土曜授業も、

すっかり感染症拡大防止対策が中心。

大切なことなのですが、

コンピュータ等を等しての交流や意見交換ではなく、

生身での交流や意見交換等をさせたいですね。

あっという間に

学校に隣接する西山市民の森。

昔ながらの地形や湧水を有する場所です。

せっかく隣接しているので

うまく活用できないかな、と考えながら

(不審者対応も考えて)よく巡視するのですが…。

年末に4年生がリヤカー2台分もゴミを拾ったのに、

すでにゴミだらけ。

子どもが拾って、大人が捨てる。

どうなっているのでしょう。

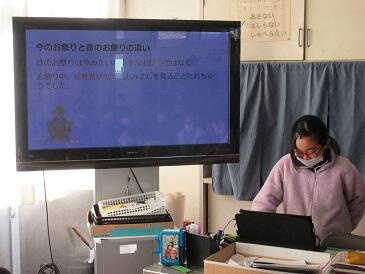

「祭り」調べ(4年)

4年生の教室をのぞくと、伝統行事の授業でした。

どうやら調べたことを順番に発表しているようです。

「校長先生に見てもらおう」

「校長先生、絶対にびっくりするよ!」

と、言われれば、見ないわけにはいきませんね。

民俗学を少々嗜んでいたので

そんな簡単にはびっくりしないぞー!

えっ?どうなっているんだ?

びっくりするほど完成度が高い!

「すごいな!」

用意されたイスに座ることを忘れ、

思わず立ち上がって身を乗り出してしまいました。

「自分で構成したの?」

『はい、そうです』

「調べたのも自分で?」

『はい、自分で調べました」

次に発表する児童は、少々自信なさげでしたが

「大丈夫だよ。よくできているから」

と、級友に励まされ、発表に臨みました。

えっ?この子も?

びっくりするほど完成度が高い!

2人に共通するのは、祭りの内容だけで無く

歴史や意味まで考察されていること。

「屋台や出店のイメージだったと思うけれど

また違った祭りの見方をしてみてください」

と、発表を締めていました。

季節毎の祭りがもつ人々の願いや祈り。

そもそも「祭り」が「政治(まつりごと)」ですから。

現代との違いをよく読み解いていました。

「すごいな4年生!みんなできるの?」

『差はあるけれど、みんなできるよ!」

と、サラッと児童たちが答えます。

次の発表も楽しみなので、

発表会の時には声をかけてほしいと話しました。

昇降口より

「玄関を見れば家の状況がわかる」

と、よく言われたものです。

確かに、荒れていたり指導が行き届かなかったりすると

昇降口はカオス状況になります。

だからこそ、何気ない光景ですが

こういう状況を見るとホッとします。

上履きがあると、思わず見てしまうのは、

「教師あるある」でしょう。

やはり、欠席状況は気になりますからね。

変異株の猛威の中で、学校生活にも

様々な制限が出てきております。

そのような中でも外で遊ぶ元気な児童たち。

遊びから戻ってきたら、先ほどのように

きちんと靴をしまって教室に行きます。

いい子たちです。

落とし物が泣いています

あいかわらず多い落とし物。

落とし物を訴える児童がいないため、

敢えて児童の目に入る位置に置いています。

衣服から手作りマスク、縄跳びなど様々。

いずれも、まだ使用できるものです。

年間、観察してみて気付いた傾向は以下のとおり。

①記名されていない(名前が書いていない)

②汚れたものは拾わない

③落としても気にしない

モノがあることが当たり前なのでしょう。

買うために必要なもの、作ってくれた人の気持ち

おそらく何も考えていません。

見てください!新品同様です。

ですが記名されていないのです。

昨年度から置きっぱなし。

お家の方は気付かないのかなあ。

「仕方ないね」で終わるのでしょうか。

紛失したものがあったら、

「見つかるまで帰ってくるな!」

と、怒られたのは昔話になってしまいました。

でも、本当にこれでいいのでしょうか?

金魚を助けています!

業間休み、天気はよいですが風は冷たいです。

そんな中、ウォーターパーク(観察池)に児童が。

どうやら氷を割って取り出しているようです。

手が冷たいだろうな、と思いながら声をかけてみました。

「氷を集めているの?」

まあ、氷に興味・関心を示すのも子どもらしい!

と、考えていたのですが、帰ってきた答えは…

「氷に閉じ込められないように金魚を助けています!」

でした。なるほど…。

ウォーターパークに関心を寄せている証左です。

「あ、金魚が動いた!」

凍っていないことに安心したようです。

素直な反応がたまらないですね。

満足そうな顔と明るい声に癒やされました。

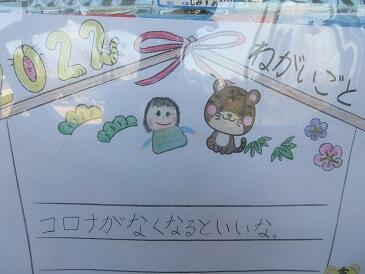

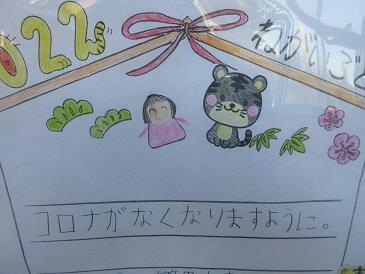

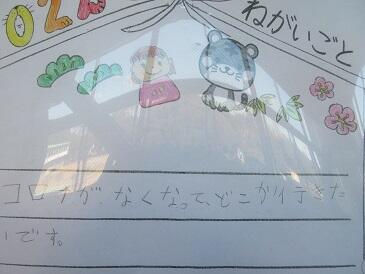

切ないなあ

日頃元気な子どもたちでも、

特に何の指導もせずに、文字で気持ちを表すと

思わぬ本音が出ることがよくあります。

現在、多くの学年の廊下掲示が

新年の願いや目標などが書かれたものを掲示しています。

それを1つ1つ読んでいくと…

感染防止ばかりに目が行きがちですが、

子どもの心にも、大きなダメージを与えていることが分かります。

新年の願いに書いた内容。

重く受け止めています。

なんだか切ないですね。