カテゴリ:今日の出来事

あと何日(6年)

6年教室の廊下に、カウントダウンカレンダーがあります。

少し前、残り登校日30日を切ったと思っていたら

あっという間に残り登校日18日!

「さみしくなってきた」と言う子もいれば、

「中学校が楽しみ!」と言う子もおります。

今日は、どんな様子かな。

まずは、1組。

調べ学習をしています。

日本や世界の環境と持続化の方法について調べていました。

集中しています。

声をかけるのは控えておきましょう。

では、2組はどうでしょう。

算数の発展問題に取り組んでいました。

植木算などに挑戦しています。

サポートティーチャーから教わるのもあとわずか。

今のうちに、たくさん教わっておきましょう。

どちらの学級も、いつも通り。

一生懸命、学習すべきことに対し努力しています。

でも、心の中では、

いろいろ感じ入るものがあるのでしょうね。

はじめてのインタビュー(1年)

既報のとおり、1年生はインタビューを計画しています。

今日の業間に、1年生がインタビューに来室しました。

「失礼しまーす。今、お時間大丈夫ですか?」

一生懸命に覚えたことが伝わりますね。

でも、緊張はしていないようです。

マスクを通していても笑顔なのが伝わります。

「小さい頃の夢は何ですか?」

『みんなと同じくらいの時は、

怪獣と仲良くなることかなあ。」

「えー!?」

質問への回答ごとに見られるリアクションが

とても印象に残っています。

また、

「県庁ってなんですか?」

「恵まれているって何ですか?」

などなど、分からない言葉が出ると質問します。

1年生に分かる言葉で説明するのは

なかなか難しいな、と感じます。

最後に初めてのインタビュー記念で撮影。

インタビュー成功の手応えがあったのか

帰るときまでずっと明るくふるまっていました。

さあ、どうやってまとめるのかな。

それを見るのも楽しみです。

続けていたね(4年)

検食が終わった後、フェンス付近の

ゴミ拾いをしているのですが…

最近、(風が強かったせいでしょうか?)

フェンス内外にゴミが多いのです。

食べ物だけでなく吸い殻や家庭ゴミまで。

ですが、ここ数日、ピタリと無くなりました。

「やっぱり風のせいだったのかな?」

と、思っていましたが、実は…

4年生が拾ってくれていました!

そういえば、前期からごみの勉強をして

ゴミの分別用のゴミ箱づくりもしていましたね。

そこで終わらず、継続していたことに驚きました。

「最近、ごみが少なくなったから不思議だったんだ。

学校をきれいにしてくれて有り難う」

「校長先生もゴミ拾いしてくれているんですか?

有り難うございます!」

こういう反応はグッと来ますね。

いい子たちです。

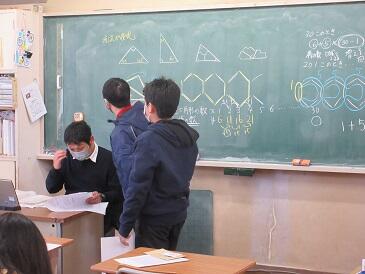

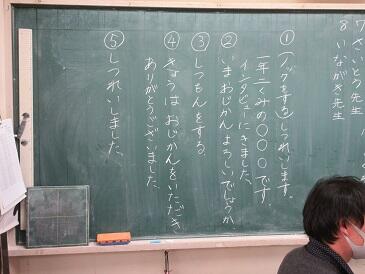

伝え合う学習(1年)

前にも紹介した1年生の伝え合う学習。

今回も、また違う方法を勉強していました。

どうやらインタビューにいくための

予行練習のようです。

担任を取材対象者に見立てて実践練習をしています。

他の子は、その実演を見ながら、

黒板に書かれたインタビューの順序を確認していました。

となりの学級では…

伝えたい内容を付箋に書いて並べています。

ここから優先順位や順序を考えて構成していくようです。

自分で構成した内容を友だちや先生に見てもらっています。

考えはまとまったかな?

1年生は、伝えたいこと、聞きたいことが

たくさんあるそうです。

手話(4年)

4年生は、総合的な学習の時間で、

手話に取り組んでいるようです。

廊下で会った4年生が、

「6時間目に手話の発表するから見に来ませんか?」

と、誘ってくれました。

うん、ぜひ見て見たい。

と、言うことで見に行ってきました!

音楽に合わせ、いい表情で手話をしています。

気分が乗ってきたのか、歌う声もどんどん大きく!

表情もよいのですが、腕の動きもなめらか。

練習を続けてきたことが伝わります。

手の動きだけでも表情が出るものだなあ。

実は、後ろの黒板に秘密があるのですが、

それは、またのお楽しみとのことです。

何だろう?

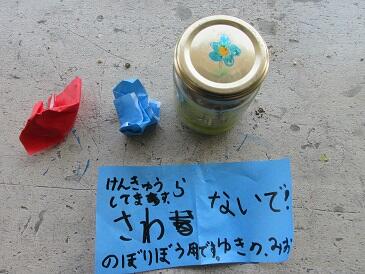

教室巡視をしていたら、

窓側に何やら不思議なものが…

ビンの中には、砂、礫、小枝などが入っているようです。

のぼりぼう用?ますます分かりません。

触りたい!

でも、「さわらないで」と書いてあります。

気になって気になって仕方ありませんが、

経験上、児童は真面目に何かを調べていますので

触ることはやめておきましょう。

今度、こっそり聞いてみよう!

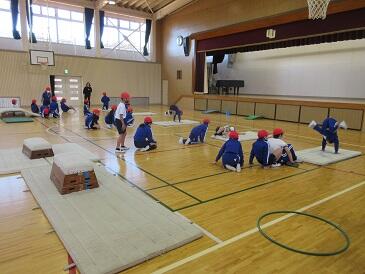

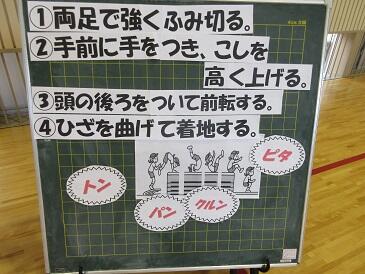

校内授業研究会【体育】(3年)

今日の校内授業研究会は体育でした。

3年生が台上前転の授業を行いました。

主運動につながる補助運動をしています。

腰の位置を高くすることを意識していますね。

前転は、もう少し膝を意識した方がいいかな。

家でも練習できるので頑張りましょう。

もちろん体育にも学習課題があります。

今日は何をすべきか、ゴールを確認します。

新しい技に挑戦する場合、やはりイメージ化が大切。

タブレットで挑戦する技を確認しています。

映像と技のポイントを見比べることで

自分が意識しながら練習するポイントを押さえていきます。

その後、自分のめあてに応じた場で練習をします。

できたら次のステップに進むように場が工夫されています。

練習の際も、友だちに動画を撮ってもらい、

技のポイントとあわせてチェックしていきます。

途中で一度集まり、進捗状況や

技のポイントの再確認します。

この頃には、汗ばむ児童もいますね。

この時期でも着替えが必要ですね。

その後、再度練習になります。

挑戦意欲は高く、運動量はばっちりでした。

感心したのは、友だちをほめるのが上手!

見ていないとほめられませんね。

最後のまとめも多くの児童が発表していました。

みんな前向きに取り組んでいました。

さて、今回も残念ながらビデオ録画です。

放課後、職員が集まって討議していくことになります。

窓のあるたてもの(2年)

2年生の学級では、立体的な工作をしていました。

カラーの厚紙を切りながら、窓のある建物を作っています。

窓があることが主題ですが、子どもたちは、

内装や外装にもこだわりを見せていました。

自分なりの世界を形にするのは楽しいですね。

組み合わせ方が秀逸ですね。色遣いもきれいです。

あまった紙で装飾しているのも面白い。

建物の中に中庭があって、そこで犬を散歩させているそうです。

しっかりとした世界観を持っていますね。

大きな滑り台を設置しています。

高いところから怖そうだけれど、楽しそう。

動物を作って、ペープサートのように操り、

物語風に楽しんでいました。

どれも独創的でいいです。

持ち帰るのは大変そうですが。

エコバッグづくり(5年)

5年生は、家庭科の実習でエコバッグを作ります。

日頃の習熟度が極めて分かりやすい学習です。

ミシンも慣れていないと、難しいですね。

糸の取り回しや針の交換まで、確かめながら行います。

「あれ?おかしいなあ」と言いながら、確かめています。

気付くことがすごい。

図面を見ながら進められているようです。

手際のよい子も多いですね。

家でも裁縫をやっているのでしょうか。

ささっと完成させていました。すごいね。

縫い目も丁寧で折り返しもしっかり。

買うことは多くても、作ることは少ない時代。

自分で作ったものですから愛着もてるでしょう。

モノを大切にしてほしいですね。

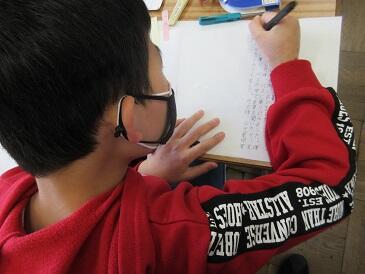

卒業文集づくり(6年)

卒業までの登校日は残り22日。

何人かの6年生に気持ちを聞いてみると、

「やっぱりさみしい」との声が多数。

そんな6年生が卒業文集に向けて作文しています。

下書きが終わり、清書しているようです。

ざっと下書きを読ませてもらうと、

その子がどんな6年間を過ごしてきたかが想像できます。

6年間の思い出の中で、一番書いていたのが

やはり修学旅行のようです。

5年生の時は、みんなで宿泊することができなかった。

はじめてみんなと宿泊できるのが嬉しかった。

みんなで布団に入って話すのが楽しかった。

最後の修学旅行は実施できて本当によかった。

6年以外のことを作文している子もいます。

印象に残った先生のこと。

転校してはじめてできた友だち。

文化祭でがんばった劇。

両親や友だちへの感謝の言葉も多かったです。

思春期に入り対応がそっけなくなっても

しっかりと考えていますね。

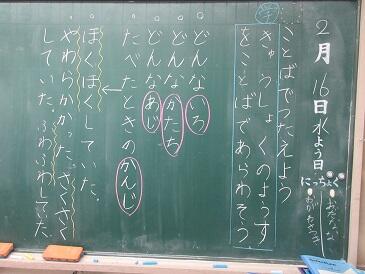

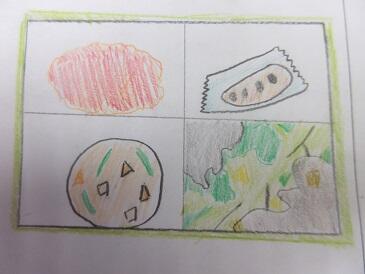

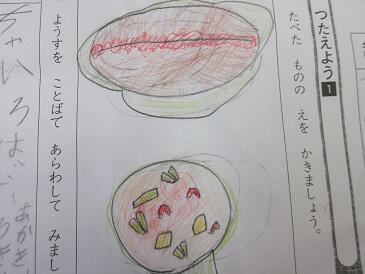

ことばでつたえる(1年)

1年生は、言葉で伝える学習を行っています。

自分の考えや気持ちを伝えるとき

相手に教えたい、知らせたいとき

いずれも言葉が手段になりますね。

これからコミュニケーションの幅が広がり

ますます言葉で伝えることの必要性が高まります。

伝えるためには、伝え方があります。

そう、その初歩を勉強しているのです。

最近のニュースや将来の夢を絵に描いて発表したり、

※こういう自由で伸びやかな絵は、いつ見てもいい!

つくった作品をもとに発表したり、

※空いている時間でサッとつくったそうです。

お蕎麦の感じが出ていますね。

伝えたいことを詳しくまとめて発表したり。

様々な方法でアプローチしています。

今日の給食の様子を説明するようです。

一生懸命にまとめていました。

伝えたいことがあると、自ずと集中して取り組みます。

結果的に、それで学習効果が高まります。

それにしても、給食の絵がいい!

おいしそうに描けています。

お気に入りを1つ大きく描いたり

全部のメニューを描いてみたり、

パンに挟んだ状態で描いてみたり。

見ていて飽きないなあ。

発表するときも楽しみです。

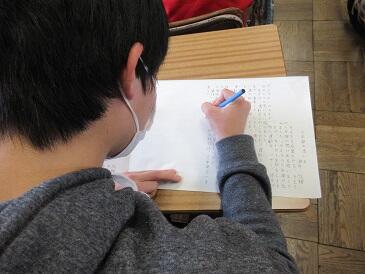

作文指導(2年)

作文が苦手な児童は多いです。

大人もかな?

夏の読書感想文は、嫌いな課題の上位でしょう。

原則、作文できない子はいません。

作文嫌いな子でも立派な文章を書く子もいます。

「作文」に対する見方を少し変えるだけで

違った価値を見いだせるのにな。と、いつも思います。

さて、作文指導はどのようにしているのか。

「書け」「作文しろ」だけでは、

作文嫌いを量産するだけですね。

2年生の実践を見て見ましょう。

まずは作文メモをつくっていきます。

これは、書く順番の流れや内容の柱をまとめたものです。

例えば…

①(はじめ)家族全員で海に行ったこと

②(なか1)海辺で泳いだり砂山を作ったりしたこと

③(なか2)大きな波がきて砂山がこわれたこと

④(おわり)海鮮を食べて帰ったこと

※実際は、もっと丁寧に書きます

この時に、起承転結や起承束結でまとめられると

書き手の書きたいことが読み手に伝わります。

その作文メモを見ながら作文しています。

この時に必要なのが語彙(ごい)です。

内容の柱をふくらませて書くとき、

それを表現する「言葉」を知らなければ表現できません。

ここでつまづいてしまうと、作文嫌いにつながります。

そもそも、頭の中にイメージがわかない子はいません。

頭の中のイメージを伝える手段(または表現方法)が

わからないのです。

作文は、自己表現手段の1つです。

だからこそ、「伝わる言葉」は多くあった方がいい。

読書することも大きな効果が期待できます。

1つの表現方法を学ぶ機会として、

やはり作文指導は必要であり大切だな、と思います。

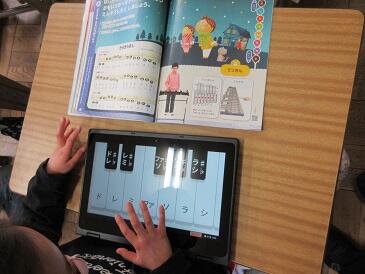

バーチャルピアノ(1年)

同じ音楽でも1年生はICTを活用した音楽。

タブレットでバーチャルピアノを弾いています。

リコーダー同様、鍵盤ハーモニカも

感染症拡大防止下で控えているためです。

このバーチャルピアノ、鍵盤の大きさを自由に変えられます。

実際の鍵盤の大きさとは違うのですが、

自分の手の開き具合等に合わせられるよさもあります。

素直な一年生ですから、

鍵盤に触れると機械からでる音を

純粋に楽しんでいるように見えました。

ですが、運指には苦労しているようで…。

小さな手を開きながら、

日頃使わない薬指や小指を何とか動かそうとしています。

楽譜を見ながら、口ずさみながら。

実際の鍵盤のようにはいきませんが、

それでもタブレットがあって良かったなあ、と感じます。

ねぶた囃子(3年)

音楽の授業で、ねぶた囃子の

「ハネト」の踊りを見ていました。

3年生はノリがよいのか、旋律に合わせて

リズムをとる子や体を軽く揺らす子がちらほら。

専科が、「それでは一度、体を動かしてみましょう」

と、指示したとたん、

「やったー!」との声があがりました。

見ているよりも、やってみたいようです。

「やってみたい」、これが大切ですよね。

少し間隔をとって、音楽に合わせて踊ります。

歌うことは控えているけれど、

音楽の楽しみ方は多様ですね。

その後、「ハネト」は、

何をはねて(遠ざけて)いるのかを学びます。

「災い」。そう、自分たちに降りかかる

災いを退けようとする願いがあることを学びます。

その後にもう一度。

先ほどよりも熱が入っているような…。

シャッタースピードが追いついていませんね。

先生も一緒に踊っています。

一緒に踊ってくれる先生がやっぱりいいですよね。

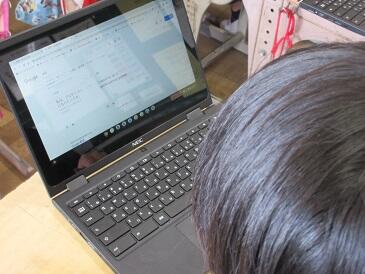

英語活動(6年)

この時期になると、6年生の英語活動も

アクティビティだけでなく例文づくりも行います。

「I have a dream」と言えば、

ルーサー・キング氏の演説が有名ですね。

今回は、自分の夢とその理由を表現する活動です。

すらすらと書いている子もいますね。

先生になりたいようです。

友だちと相談しながら確かめ合ったり

パソコンに入力して、発音を確かめたり

多様な活動をしていました。

最後は…

担任のチェック!ここが一番厳しい(?)。

少しずつ英語で表現できることが増えているようです。

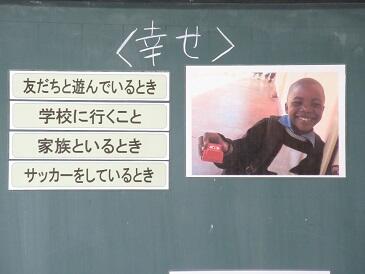

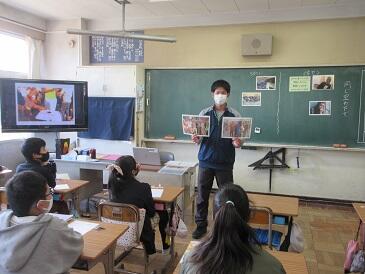

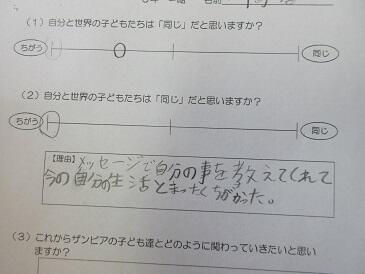

道徳「同じ空の下で」(5年)

今回の道徳は、5年生。

ザンビアの子どもたちを題材にした授業です。

自分たちの幸せを感じるときと

ザンビアの子どもたちが幸せを感じるとき。

果たして違いはあるのでしょうか?

日本の5年生はどこも同じかな。

ジェネレーションギャップを感じる瞬間ですね。

では、ザンビアの子どもたちは?

私の世代になると、こちらの方がしっくりときます。

動画や写真を多用して、

分かりやすくイメージさせる工夫をしています。

水が買えなくてシンナーを手にする現実を知り、

教室がシーンと静まりました。

なぜ、その違いがあるのか。

自分たちは、どう関わっていけばいいのか。

自分たちと大きな違いがあることに気付いていきます。

周りと話し合い、意見交換したり、

自分で書きながら考えたり…。

簡単に解決できる問題ではありませんが、

よく向き合って考えている姿が見られました。

制限下の音楽

報道でもご存知のとおり、

歌唱やリコーダーを控えて音楽の授業を行っています。

今年は、「校歌が聞こえてこない」学校です。

通常なら低学年を中心に元気な校歌が聞こえてくるのですが。

ですが、1年生の教室では、

心弾むリズムが聞こえてきます。

担任の伴奏に合わせて、

トライアングルやカスタネットで

リズム打ちをしているようです。

音の出し方も、自分なりに考えているようです。

楽器ごとにリズムを刻んだり、全員でならしたり。

これは楽しそうです。

音を出したくてしょうがない気持ちが伝わってきます。

さて、音楽室の6年生は?

こちらは鑑賞の授業でした。

世界の民族音楽を視聴していました。

どこの国の民族音楽に興味をもったかな?

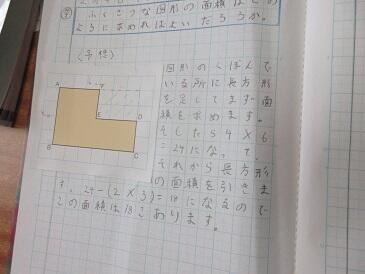

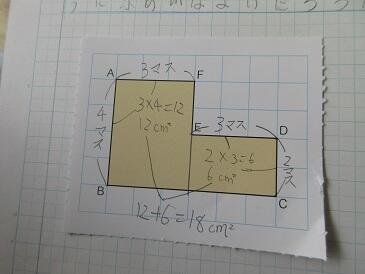

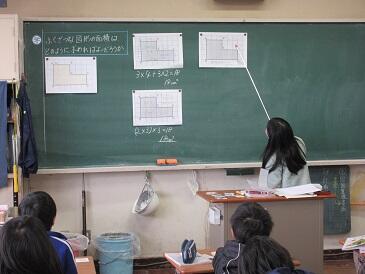

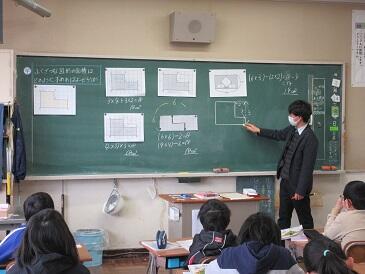

算数校内授業研究会(4年)

校内授業研究会、今回は算数でした。

前回同様、録画して、後に検討していくことになります。

L字型の図形の面積を求める授業です。

長方形や正方形の求め方をどう活かすでしょうか。

心配をよそに、児童は自分なりの考え方をよく書いていました。

書き加えながら計算している児童もいました。

一人ずつ、書いていることを確かめていくと、

様々な求積方法のアイデアを確認することができました。

発表でも、みんなの前で自分の考えた手順を説明できました。

周りからも、「あー!」「そうそう、同じだ!」等の声が。

これが大切。みんなが授業に参加している証拠です。

担任が、「ちょっと話し合ってみよう」と、言った瞬間に

バッと話し合いが始まります。

問題に向き合う姿勢が心地よいです。

今日の一番は、様々な解決方法の中から、

一番合理的なものを選択していたことです。

それにしても活気のある授業でした。

話せて、聞けて、考えられるため、

高学年でもなかなかできない発表方法を手本として示し、

チャレンジしてみるように話してきました。

伸ばせるものは伸ばした方がいい。

その時期は、今です。

立春ですが

今日は立春。

暦の上では春になりますが、寒いです。

そういうことで、学校の春に近づいているものを

探してみることにしました。

満開になると圧巻な柳沢小自慢の桜。

つぼみを確認できますが、まだまだ小さいですね。

1年生が育てているチューリップ。

球根から芽を出し、日差しを待ち望んでいます。

蝋梅です。

梅という文字が付きますが、梅の仲間ではありません。

下を向いているように咲いていて、健気さを感じます。

事務棚の上の胡蝶蘭が花を付けています。

つぼみもたくさん。

室内は、やはり暖かいのでしょう。

一歩一歩春に近づいているようです。

グルグルぐるん(5年)

業間休みに、校庭の様子をうかがっていると

多くの児童が声をかけに来ます。

「すごいお話しを作っちゃった!」

「ボール蹴るから見ていてください!」

「見て!速く走れるよ!」

こういう交流が大好きです。

今回は、5年生の鉄棒技を見ました。

写真だと分かりづらいですが、抱え込みながら

気力体力が尽きるまで回り続けています。

こちらは後回転です。

天国回りと地獄回りというものがあるらしく、

後方回転は、地獄回りとのことでした。

少し休んでから、3人そろって回り始めます。

グルグルぐるん!壮観です。

見ていた2年生も、

「ぼくもやってみたい!」と言って挑戦しました。

大丈夫、練習すればできるようになるよ。