学校の様子

4/19 運動会全体練習

今日は、昨日に引き続き久しぶりの青空でした。全校での運動会の全体練習を行いました。気温も上がり、熱中症の危険もありますので、無言を約束してマスクを外させる、小まめに給水を行うなど、安全面に配慮しながら実施しました。開閉会式の練習を行いました。運動会当日まで、授業時間を確保しながら練習していきます。

4~6年生は、校庭で表現の練習を行いました。また、放課後、太鼓部は今年度初めて校庭で練習を行いました。気温差が激しい季節です。例年、体温調整がうまくできず、体調が崩れる子も出てきます。お子さんが、朝ごはんをしっかり食べ学校に登校できるよう、保護者の皆様のご協力をお願いいたします。

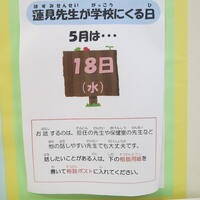

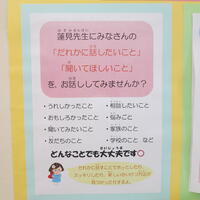

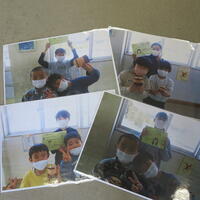

5/18 スクールカウンセラーによる全員面談

本日、スクールカウンセラーの蓮見先生による全員面談を実施しました。全員が先生と話すことで、何かあった時に気軽に相談できるようにという思いで面談を計画した面談です。登校した児童全員の実施ができました。蓮見先生は、月一回第三水曜日の来校ですが、保護者の皆様も面談希望がありましたら、担任や養護教諭(福二の職員なら誰でも大丈夫です。)に気軽に声をかけてください。面談時間等の調整をいたします。子どもも大人も、何かあった時に誰かに相談できる環境があることは、心の健康を保つためにも大切なことです。ぜひ、ご利用ください。

5/18 3年生市内めぐり

本日、福田一小と福田二小の3年生が合同で社会科の学習の一環として「市内巡り」に行きました。最初に行ったのは、市役所です。教育委員会の指導主事の先生や議会の担当の方から、市役所のことについて詳しく教えていただきました。普段は議会の会場に入ることはできませんが、学習のためということで、特別に入らせていただきました。市議会の議員さんの数は27人、今週末は市議会議員選挙があります。掲示板や選挙カーを目にしている子どもたちもいるため、タイムリーな見学となりました。

次に、関宿城博物館に行きました。今日の子どもたちの学習ミッションは3つ①水塚(みづか)②関宿棒出し(せきやどぼうだし)③高瀬舟(たかせぶね)について調べることです。3グループに分かれて展示物や掲示物を見ながら調べてきました。帰り道には、牛の畜舎を見ることができ、関宿の酪農の振興に尽力した、また、太平洋戦争を終わらせた「鈴木貫太郎元総理大臣」の功績を垣間見ることができました。野田市のことについての学びが深まった1日でした。

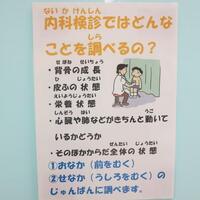

5/17 内科検診

今日は、学校医の新村医院の院長先生が来てくださり、内科検診を実施しました。内科検診では、①背骨の成長②皮膚の状態③栄養状態④心臓や肺などがきちんと動いているかどうか⑤その他身体全体の状態を調べました。今日の検診結果は、後日連絡いたします。結果を受けてお子さんが治療勧告を持ち帰った場合は、すみやかに医療機関の受診を願いいたします。保護者の皆様、よろしくお願いいたします。

5/16 高学年運動会練習

本日、4~6年生は、運動会の表現演技の練習を行いました。今年は、緑黄色社会の「キャラクター」とAlexandrosの「ワタリドリ」の曲を使って、旗を持った演技を披露します。練習は始まったばかりですが、みんな一生懸命練習に励みました。昨年同様、今年の運動会も時間を短縮して午前中のみ、そして、来賓と地域の方々のご来校をご遠慮願って実施いたします。このところ、気温の変化が激しい日が続いています。体調を崩さないよう、早寝、早起き、朝ごはんを合言葉に頑張ってほしいです。

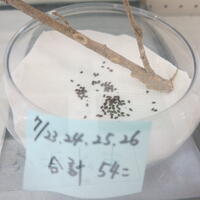

5/13 ナミアゲハの幼虫とナナフシモドキの卵

昇降口の掲示物のブースには、ナミアゲハの幼虫がいます。卵から孵化したばかりの2ミリ程度の1齢幼虫から、だいぶ大きくなり鳥の糞に擬態した3齢幼虫までがいます。今朝、登校してきた1年生のお友だちは、「私もナミアゲハを飼ったことがある。」と教えてくれました。この幼虫は、夏型のナミアゲハです。春に羽化するナミアゲハに比べると一回り大きなチョウになります。

昨年、校庭にいたナナフシモドキを飼っていた時に、たくさん卵を産みました。その卵の孵化が成功するのかわかりませんが、子どもたちが観察できるように、ナミアゲハの幼虫と並べて展示してあります。自然がたくさんある福二小です。子どもたちが、興味を持ってくれたらいいなと思います。

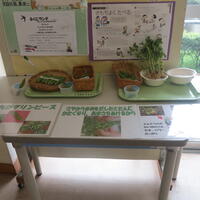

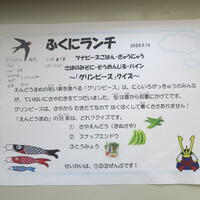

4/13 食育掲示物紹介

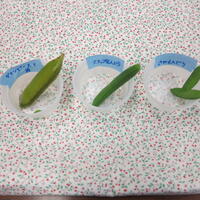

本日の給食の主食は、グリンピースを使った「ツナピースごはん」でした。昇降口のフロアの食育コーナーには、朝から、グリンピース、スナップえんどう、さやえんどう(きぬさや)、とうみょうが置かれました。今日の給食のグリンピースは、にじいろ学級のお友だちが、丁寧にさやむきしてくれました。その学習の時に、グリーンピースのさやは食べられないのかという疑問が生まれました。そこで、実験です。給食室の皆さんが、グリンピース、スナップえんどう、さやえんどうをゆでてくださり、各クラスに配ってくださいました。結果は、スナップえんどう、さやえんどうは、さやまでおいしく食べられました。しかし、グリーンピースのさやはかたくてすじがあり食べることはできませんでした。違いがあることが分かりました。(給食の献立ではありませんので、子どもたちは見るだけにしました。)

4/13 運動会練習

本格的な運動会練習が始まりました。1年生~3年生での表現は、NHKでも放映されている「ツバメ」のダンスです。テーマは「共に生きる」、そしてSDGs(「持続可能な開発目標」の略称)の考えを大切にした歌詞の曲です。SDGsをかみ砕いて一言で言うと、「世界のみんなでより良い地球をつくっていこう!」です。今日は、けやきルームでビデオを見ながら練習しました。(家で練習したい人は、「ツバメ ダンス 踊り方」で検索すると反転した動画も出てきます。ご活用ください。)

体育館での全体練習もありました。開閉会式の練習です。天気が良くなかったので、体育館での練習でしたが、高学年がお手本を見せてくれるなど、工夫をしての練習となりました。

5/12 眼科検診

本日、学校医である「さいとう眼科」の斎藤先生がいらっしゃり、眼科検診を実施しました。年度当初の健康診断です。目の病気の早期発見が目的です。結果は、後日お知らせいたします。保護者の皆様におかれましては、お子さんが治療勧告を受けた場合は、プール指導が始まる前に、病院で詳しく診ていただきますようお願いいたします。

5/11 交通安全教室

本日、野田警察の方3名、交通指導員さん2名の方々の支援を得て、全学年の交通安全教室を行いました。低学年は、道路を安全に歩く練習、中学年、高学年は、自転車の正しく安全な乗り方についての学習をしました。子どもたちは、警察の方々から、交通事故が起こる原因を分かりやすく教えていただいたり、実際に模擬道路を使って歩いたり自転車で走ったりしながら、交通安全についての学びを深めました。

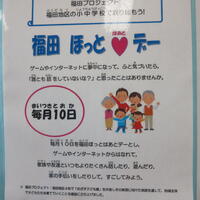

5/10 本日、福田ほっと♡デー

本日、5月10日は、「福田ほっと♡デー」です。先日の全体会でポスターを配り説明しました通り、福田地区4校での取組みです。今日は、インターネットやテレビゲームなどのメディアから離れて、いつもよりたくさん家族や友だちと話したり遊んだり、お手伝いをしたりして過ごす日です。めあてを決めて振り返りも行っています。保護者の皆様のご協力をお願いいたします。

5/10 2年生野菜の苗植え

1年生に引き続き、2年生も生活科の学習で外作業をしました。自分で選んだ野菜の苗植えです。なす、ピーマン、ミニトマト、ししとうなどの苗を植木鉢に植えました。2年生にとっては、苗の根っこについている分を勘定しながら、新たに土を入れるのが難しかったようですが、どの子も上手に植え付けることができました。ALTのメルスィー先生と一緒に活動しました。土をかける時には、「More more!」、苗付けの時には、「Push push!」と声をかけてくれました。乱暴に扱うと茎が折れたり葉が傷んだりしてしまいます。大切に育てることを約束して学習を終えました。どんな実をつけるのか、楽しみです。水やり用のペットボトルを用意してくださった保護者の皆様、ありがとうございました。たまに、成長の具合をお子さんに聞いてみてください。

5/10 1年生アサガオの種まき

今週の天気は、芳しくないという予報が出ている中、今日の午前中は、外作業に適した陽気となりました。1年生は、生活科の学習でアサガオの種まきを行いました。土を入れ、指で穴をあけ種を蒔きます。蒔いた後は、土をかぶせて水をかけます。これからは、朝の支度がすんだら、水をかけて世話をしていきます。どんな花が咲くのでしょうか。1年生のみんなも楽しみにしています。保護者の皆様、水やり用のペットボトルの用意をありがとうございました。

5/9 全校朝会

今年度の全校集会は、特に高学年児童の表現力向上をねらい、司会進行を計画放送委員会が担うこととなりました。集会ごとに、各委員会の委員長が全校児童へ発信する機会として発表する取組も組み込む工夫もしていきます。今日は、保健体育委員会より、運動会のテーマの発表がありました。また、保健体育委員会、計画放送委員会の委員長から、全校児童に向けて話がありました。練習をたくさんしてきたので、立派に自信を持って発表できました。

集会の前に、令和3年度分の表彰も行いました。ポスター作製で優秀な成績を収めた児童と「ちびっ子野田検定」で頑張った児童の表彰でした。全問正解の「野田ちびっこ大博士」は、R3年度全校児童中2名でした。代表で表彰を受けました。

4月の2年生から6年生のミッションは、「自分の良いところを見つける」でした。今日確認したところ、ほとんどの児童がミッションをクリアしました。次のステップは、その良いところを生かすです。頑張ってほしいと思います。職員も同様です。得意を生かして「チーム福二」で指導していきます。英語を得意としている武井先生より得意な英語を生かしたいという申し出がありました。今日から武井先生は、福二っ子と触れ合う時は、なるべく英語で話しかけるそうです!

5/7 引き渡し訓練

今朝は、雨模様だったため、児童奉仕作業、PTA除草作業は延期しましたが、大規模災害を仮定した引き渡し訓練は、実施できました。校庭には、ぬかるんでいる場所が複数あったため、使えるスペースを活用しての訓練でした。「いざは常なり」の言葉通り、命を守る普段からの訓練や練習が大切です。また、家に到着するまでが訓練です。通学路の危険場所を家の人と確認しながら帰ることも大切です。もしもの時に備える訓練を通して、防災意識を育てていきます。

5/6 校庭で

大型連休が終わり、子どもたちの元気な声が校庭に戻ってきました。今日は、どの学年にも体育の学習が時間割にある金曜日です。本格的な運動会の練習は、11日(水)より始まりますが、体育の時間に少しずつ、「並び方」や「回れ右」、「純走」、「リレー」の練習をしました。1、2年生は、まっすぐ並んで動かない練習からです。50mのかけっこの練習も行いました。3.4年生は、リレーの練習をしました。チームで話し合って作戦を立て、バトンを使って練習しました。5.6年生は、「シャトルラン」を行い、運動能力テストを行いました。

4/28 学校探検

本日、1年生と2年生合同の学校探検を2年生の案内で行いました。はじめの会と終わりの会では、2年生が中心になり会を進めました。1年生は、2年生の案内してくれた場所や教室などを興味津々で見学し、2年生の説明に耳を傾けていました。校長室では、たくさんの質問がありました。感想発表では、1年生も2年生も、見たり聞いたりしたことを上手に話すことができていました。2年生が一回り、たくましく成長した姿を見せてくれました。

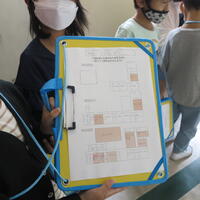

4/27 給食列車をはしらせよう

今日の4校時に、にじいろ学級では、食育の学習をしました。「給食列車をはしらせよう」の学習です。血や肉になる食品は、赤の食品です。熱や力になる食品は、黄色の食品です。身体の調子を整える食品は、緑の食品です。最初に、子どもたちの力でたくさんの食品を三つの色に分けていきます。次は答え合わせです。確かめをしていくと子どもたちの中から「へえ。そうだったのか。」などのつぶやきがたくさん出ました。また、赤の食品が不足した時、黄色の食品が不足した時、緑の食品が不足した時にどうなるかについても学びました。最後は、今日の給食に使っている食材の色分けです。たくさんの食材を使っていることに気づくとともに、バランスよく食べることの大切さも学ぶことができました。また、すぐに給食を食べることで生きた学びとなりました。

4/26 給食の様子

今日から3日間は、希望家庭訪問です。この3日間は、13時20分の早帰りとなりますので、安全に下校後は過ごしてほしいと思います。

さて、4月初めの給食開始から、約2週間半が経とうとしていますが、1年生も感染症防止のための黙食が身につきました。給食の時には、計画放送委員会の4.5.6年生が、献立についての放送をしてくれています。本校では、いろいろな種類の食材を使った栄養のバランスを考えた給食作りを心がけています。「食べたもの」で子どもたちの体はできていきます。好き嫌いがある子でも、本校の給食を通して、食への興味関心を広げていってほしいと思います。

4/23 授業参観、全体会、懇談会、PTA総会

本日、授業参観、全体会、懇談会、PTA総会を実施しました。新型コロナ感染症対策のため、人数制限をしての授業参観でした。ご協力いただきありがとうございました。ご家庭に帰りましたら、子どもたちの頑張りを褒めていただければと思います。また、令和4年度の学校経営について説明させていただいた全体会にもたくさんの保護者の方々が参加してくだいました。ありがとうございました。お配りした「2022年度版 福二ガイド」をご活用ください。

また、3年ぶりにPTA総会を開催することができました。旧PTA本部役員の皆様、今まで、福二っ子のためにご尽力いただき、本当にありがとうございました。そして、新PTA本部役員の皆様、これからよろしくお願いいたします。

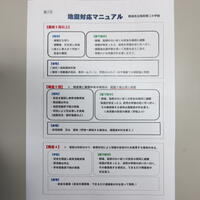

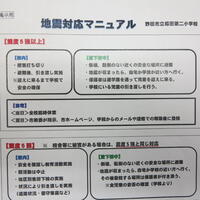

4/22 避難訓練

本日、避難訓練を実施しました。いつどこで起こるかわからない地震に備えた訓練です。1年生にとっては、初めての避難訓練でした。まず、一次避難で自分の身の安全を守る、地震がおさまったら、校庭へ二次避難するという練習です。全校児童、緊張感をもって訓練に参加できました。身を守るキーワードは、「落ちてこない、動いてこない、倒れてこない場所」です。いつでもどこでも、安全な場所を探して素早く避難できるようにしていきます。

本日、本校の避難訓練マニュアルを各家庭に配付しています。大地震に備えた野田市のマニュアルです。家庭掲示用ですので、いつでも確認できる場所に掲示してください。※訓練の様子の写真がアップできずすみません。

4/21 歯科検診

本日、歯科検診を実施しました。学校医の種村先生が来てくださり、検診を行いました。けやきルームで待ち、保健室に入る時にマスクをはずしての検診です。マスクをはずすと、感染症の感染リスクが増します。2~6年生は、勿論、1年生も無言で頑張りました。結果は、後日お知らせいたします。治療勧告があった場合は、速やかに医療機関の受診をお願いいたします。

4/20 陸上部の活動

4.5.6年生の児童で構成されている「陸上部」が、本格的に始動しました。昨日の放課後は、校庭でアップを行い、高跳びや走り幅跳びの試し跳びをしました。6月の市内陸上大会に向けて、練習していきます。子どもたちが練習している校庭脇のプールには、つがいの鳥が来ていました。今日は、あいにくの天気でしたので、体育館で基礎トレーニングを行いました。

4/19 全国・学力学習状況調査&野田市学習到達度調査

本日、6年生が全国学力学習調査、そして、4.5年生が野田市学習到達度調査を行いました。

全国学力学習調査は、全国の小学校6年生と中学3年生が同日に同じ問題に取り組みます。今年は、理科が加わり、国語、算数、理科の3教科を実施しました。

4、5年生は、国語と算数の野田市学習到達度調査を行いました。この調査は、野田市の調査です。廊下は静まり返り、どの子も真剣に取り組んでいました。

4/18 学区探検NO1

今日の4時間目、3年生が社会科の学習で学区探検をしました。西三ケ尾地区に出かけ、田や畑、林、家、神社などの様子を見てきました。ビニールハウスを見つけたり、畑に植えてある作物の様子などを見たりしてきました。気が付いたことをメモして学校に持ち帰り、発見したことを整理します。3年生にとっては、初めて学習する教科の社会科ですが、生活科で学んだことを生かしながら学習していきます。みんな元気に学校に帰校しました。

4/15 犯罪被害教室

本日、1年生が「犯罪被害防止教室」に参加しました。野田警察生活安全課の方が来校し、犯罪から自分の身を守る方法を教えてくださいました。キーワードは、「いか・の・お・す・し」です。不審な人に会ったときは、「いかない。のらない。おおきなこえをだす。すぐにげる。しらせる。」ことがとても大切であることを教えていただきました。実際に大きな声で「たすけて!」と言う練習をしたり、ロールプレイをしたりしました。最後は、敬礼でお別れしました。「自分の命は自分で守る。」を合言葉に、安全に過ごしてほしいと思います。

4/14 初めての給食

今日は、1年生の給食開始日でした。メニューは、福二小で大人気の「福二カレー」です。給食の前には、栄養士の若松先生からは、「給食を作っている調理員さんたちのこと、配膳の仕方、あいさつを手話ですること、給食の食べ方の約束」の説明がありました。また、一人一人配膳の練習を行いました。

マスクをはずす給食時は、感染症の感染リスクが上がりますので、口を閉じて食べるという約束を守ることが、とても大切になります。どの子もしっかり約束を守って、初めての給食を食べることができました。

4/14 初めての図書室

今日、1年生は、図書館司書の手塚先生のお話を聞きに図書室に行きました。図書室の説明と図書室の使い方についての話を聞くためです。1年生は、「図書室にある本は、福二小のお兄さんお姉さんは勿論、福二小から卒業していった先輩たちが大切にしてきた本であること、自分だけの本ではなくみんなの本であること、大切に扱い大切に読んでほしいこと」などの手塚先生の話を真剣に聞いていました。1年生が読みやすい本が入っている場所は、下から2番目の段、そして、青いシールが貼ってある本ということも教えてもらいました。また、「本を破ったり、切ったりしてしまったときは、セロテープで修理したりせずそのままの状態で持ってきて先生に渡す」という約束もしました。セロテープ等での修理は、変色してしまうなど、逆に紙を傷めてしまい、本の修理には、専用のものを使う必要があるからです。

今日は、あいにくの天気でしたので、休み時間にはメルスィー先生もいらっしゃり、図書室は大賑わいでした。

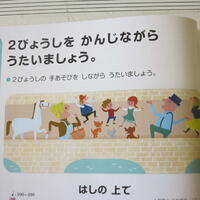

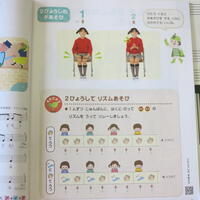

4/14 リズムに乗って

今日は、全学年が時間割に音楽の授業がある曜日です。音楽室からは、ピアノの音や手拍子などが聞こえてきます。「はしの上で」の楽しい曲に合わせた、手拍子が聞こえてきたので、音楽室をのぞいてみると2年生が授業を受けていました。今日は、2拍子のリズム遊びの学習です。最初は2人組で、次は3.4人のグループで、最後は全員で合わせての挑戦です。みんなの気持ちが揃い、2拍子の音楽に合わせた手拍子が上手にできました。

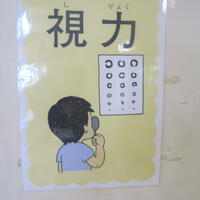

4/13 視力検査、聴力検査

今日は、視力・聴力検査を実施しました。1年に1回検査をし、見え方やきこえを確認します。入学して間もない1年生も検査しました。小学校での視力・聴力検査は、初めてでしたが、頑張りました。全ての検査が終わりましたら、結果を健康手帳でお知らせします。また、医療機関で再検査が必要な児童には、治療勧告書をお渡ししますので、速やかに医療機関を受診していただきますようお願いいたします。

4/12 地区別登校班会議実施

本日、「地区別登校班会議」を行いました。今年度は、16名の1年生と1名の転入生を迎え、全児童65名での船出となりました。まだしばらくは、早帰りが続く1年生ですが、すぐに本格的に登下校するようになります。今日は、地区別の班員の顔合わせと名簿作りをしました。赤コース・・・西三ケ尾地区、ピンクコース・・・上三ケ尾地区、青コース・・・下三ケ尾地区、緑コース・・・学区外コースに分かれて、会議を持ちました。赤、ピンク、青コースの子どもたちは、集合場所と時間の確認をしました。緑コースの子どもたちは、朝の支度や駐車場内での注意点についての話し合いをしました。

現時点では、今年度の高学年の朝の部活動は見合わせています。学校の児童昇降口の開鍵は、7時40分、始業は、8時10分です。早すぎず、遅すぎず、リーダーを中心に安全に登校してほしいです。教務主任からは、「あいさつ」の大切さについての話がありました。「地域の方に」「友だち同士で」「先生方に」そして、「家族に」、明るい気持ちの良いあいさつができる福二っ子になってほしいです。

4/11 発育測定実施

今日は、発育測定がありました。2年生から6年生は、さすが慣れたもので、無言を徹底し測定を終えました。発育測定は、一人一人の身体的な成長をチェックする大切な保健行事です。感染症防止対策を講じて、実施しました。1年生にとっては、入学式後の初めての行事でした。「早寝・早起き・朝ごはん」を合言葉に、丈夫な身体を作っていってほしいです。

4/11 1年生 初登校日

4月8日の入学式を終え、今日から1年生が登校してきました。16名の1年生が、福田二小に仲間入りです。初めての健康観察をしたり、教室のテレビモニターを使った担任の先生についてのクイズに答えたり、身体測定をしたり、あっという間に下校の時間になりました。初めてのことばかりの学校生活の始まりだったと思いますが、「笑顔の学校 福にっこり」を合言葉に頑張ってほしいです。1年生のみなさん!明日も元気に登校しましょう。

4/8 令和4年度 入学式

本日、令和4年度入学式を行いました。16名の一年生が入学しました。式の中では、どの子も背中をピンと伸ばし、しっかりと話を聞くことができていました。コロナ感染症防止の観点より、来賓、在校生の参加を控え、短時間で終わるよう設定した入学式でしたが、保護者の皆様のご協力により無事終えることができました。

月曜日からは、元気な一年生が仲間入りし、賑やかな福田二小になります。新しいランドセルを背負った一年生が、登校してくるのが楽しみです。「一年生の皆さん、ようこそ福二小へ」

4/7 学校始業二日目

今日は、新年度が始まって2日目でした。時折、桜の花びらが舞い散る校庭では、新しい担任の先生と一緒に遊ぶ子どもたちの姿が、そこかしこに見られました。福二小の自慢は、学年を超えてみんなが仲良く遊ぶ姿がたくさん見られることです。桜の木が見守る校庭は、子どもたちの憩いの場です。

明日は、いよいよ入学式です。新入生と保護者の皆様と職員が参加して、行います。今日は、2年生から6年生が心を込めて、入学式の準備をしました。明日が待ち遠しいです。

4/6 着任式・始業式

本日、令和4年度着任式と始業式を行いました。3月24日に転退職される先生方をお見送りし、寂しくなった福二小に、今年度8名の先生方が着任しました。先生方お一人お一人の挨拶の後に、新リーダーである6年生2名の歓迎の言葉がありました。新しい先生方をお迎えした子どもたちの顔には、笑顔の花が咲きました。

本校の目指す学校は、「笑顔の学校 福にっこり」です。校長からは、みんなが笑顔になるための4月のミッションとして、「①気持ちのいいあいさつを自分からする。②友だちをさん付で呼ぶ。③自分のいいところを見つける。」の3つのめあてを提示しました。次の全校集会までに、ミッションをクリアできるようにがんばることを子どもたちと約束しました。

特に、本校の子どもたちが、「自分にはいいところがある。」と自信を持って言える子になるよう、各担任にもミッションが課されています。各担任の4月のミッションは、「子どもたちのいいところ探し」です。ご家庭でも、お子さんのいいところを再度確認し、言葉にして伝えるご協力をお願いいたします。令和4年度「笑顔の学校 福にっこり」の学校づくりのスタートとしての取組です。よろしくお願いいたします。

3/31 令和3年度ありがとうございました。

本日は、令和4年3月31日、令和3年度最後の日となりました。保護者の皆様のおかげで、今年度を無事終えることができました。校庭の桜も満開となり、日差しが差し込むと春爛漫の景色となります。3月18日には、14名の卒業生を送り出し、3月24日には10名の先生方とお別れしました。

来年度、明日4月1日には、新しく着任する先生方を迎え、4月8日には16名の1年生が仲間入りします。まさに、別れと出会いの春です。保護者の皆様の本校の教育活動へのご理解とご協力を感謝いたします。

また、今年度の本ホームページへのアクセス数は、26万4000件を超え、多くの方が本ホームページを閲覧してくださいましたことにつきましても、重ねて感謝いたします。ありがとうございました。

3/24 修了式・辞校式

本日、令和4年度の修了式を行いました。どの子も一年間を通して、大きく成長しました。校長からは、修了証書の意味、感謝することについて、いま世界で起こっていることについて、春休みの過ごし方についての話をしました。計画委員会からは、「さくら」を頭文字にした、春休みの過ごし方についての発表がありました。

今年度末で、福二小とお別れする先生方との最後のお別れの式、辞校式を行いました。涙涙のお別れの会になりました。転退職される先生方、新天地でも頑張ってください。今まで、ありがとうございました。

3/23 読書のすすめ

読書手帳を集め、一年間の一人一人の頑張りを確認しました。読書は、心の栄養です。本校では、読書手帳を使って読書のすすめをしています。最初は、途中でやめてしまったり、飛ばして読んでしまったりして、本を最後まで読み切れないことがあるかもしれません。しかし、それでもいいのです。本にたくさん触れるうちに、だんだんと、興味を持って読むことができ、本を好きになるかもしれません。読書手帳には、「キャプテン福二の消しゴムはんこ」を押して、明日、子どもたちに返します。いよいよ、今年度も残り一日となりました。

3/22 一年間のまとめ

18日(金)に卒業生を送り出した今日は、雪もちらついた6年生がいない少し寂しい一日でした。6年生の教室には、花瓶に飾られた花がきれいに咲いていました。

にじいろ学級、1年生、2年生、3.4年生、5年生の教室を回ると、どの学級も作品入れ作りや作品の整理を行い、まとめの活動に入っていました。子どもたちが今年度学校に登校して来るのは、残すところあと2日です。「立つ鳥、あとを濁さず」のことわざ通り、一年間のまとめを行い、今までお世話になった教室をきれいに掃除し整理整頓していきます。

3/18 令和3年度卒業証書授与式

令和3年度の卒業証書授与式を本日、午後挙行いたしました。感染症対策により、来賓、在校生不在の卒業式でしたが、保護者の皆様と教職員による心温まる卒業式でした。卒業生は、精一杯の素晴らしい姿を見せてくれました。最高学年として、福二小を「笑顔の学校 福にっこり」にするために頑張ってくれた卒業生に感謝するとともに、進学先は様々ですが、それぞれの場所で自分らしい花を咲かせてほしいと願います。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。そして、6年生の保護者の皆様、長きにわたり本校の教育活動にご理解ご協力をいただき、ありがとうございました。卒業生の未来に幸あれ!

3/17 卒業式の準備

明日の卒業式に向けて、1年生から5年生が心を込めて準備を行いました。在校生は、卒業式には出られませんが、精いっぱいの感謝の気持ちを持って準備をしました。明日が、6年生の旅立ちの日になります。良い日になりますように。

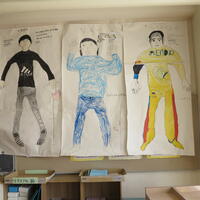

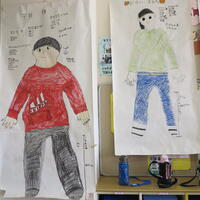

3/16 成長の証

廊下を歩いていると何人かの2年生のお友だちが、「自分の絵が完成したので見に来てください!」と話しかけてきてくれたので、教室に見に行きました。すると、教室の後ろの壁に、生活科の「自分はっけん」の学習で取り組んだ等身大の自分の絵が掲示されていました。よく見ると、現在の身長と生まれた時の身長、好きなもの・好きな遊び・好きな教科などが書いてありました。生まれた時の身長と比べると約2.5倍大きくなりました。身体の成長もそうですが、できることもたくさん増えた自分を確認できました。渾身の大作です。

3/15 1年生から6年生へ

本日、1年生の教室の廊下を通ると1年生が何やら作業をしていました。画用紙に描いたたくさんの花を壁に貼っていました。近くに行くと「内緒、内緒、6年生には秘密なんだ。」と口々に言っていました。卒業が間近に迫った6年生のための作業でした。入学当初、6年生に朝の支度を手伝ってもらっていた1年生の姿を思い出し、成長を感じたひと時でした。

3/14 6年生から1年生へ

3/11(金)に、1年生がお世話になった6年生へプレゼントをわたしに行きました。心を込めて作ったカードです。6年生から1年生へは、家庭科の時間に作った手作りの「キャプテン福二」が贈られました。6年生が時間をかけて1年生のために、一生懸命作ったマスコットです。1年生は、大喜びでした。また、6年生は、先生方一人一人と14人で撮った写真を手作りの額に入れ、先生方へもプレゼントしてくれました。これは、6年生みんなで話し合って決めた感謝の気持ちを伝えるプレゼントだそうです。嬉しいプレゼントでした。

図書室の本を25冊読むチャレンジも先日達成しました。いよいよ、卒業の日が近づいてきました。

3/14 卒業のお祝い

今日は、支援員として年度途中から勤務してくださっていた菅沼先生が学校に来る最後の日でした。菅沼先生は、折り紙の達人です。今日は、菅沼先生より6年生へ、卒業を祝うプレゼントがありました。「卒業おめでとう」のお祝い札です。先生は、6年生へ「どんな小さなことでもいいので、好きなことを見つけてください。好きなものを見つけて、やり続けてください。」という言葉を贈りました。卒業まで、あと4日です。

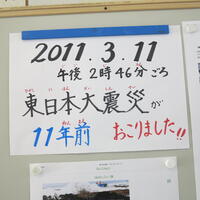

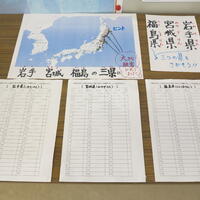

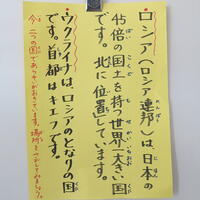

3/11 東日本大震災から11年

春の花が咲き始めるこの時期になると、11年前の東日本大震災をあらためて振り返る方も多いと思います。11年前の今日、未曽有の被害を生んだ東日本大震災が起こりました。2011年、3月11日、午後2時46分です。大きな被害を出し、今だ故郷に帰ることができない人々がたくさんいます。子どもたちは、震災を体験していません。(生まれていてもあまりにも小さかったので記憶にないと思います。)しかし、大きな災害により、今も苦しんでいる方々がたくさんいるということを知ることは大切です。また、ロシアとウクライナで紛争も起きています。児童昇降口に、それらの情報を掲示等してあります。ご家庭でも、ニュースなどを見た時に一緒に地図を広げて位置を確認したり、知っていることを話題にしてみたりしてください。よろしくお願いいたします。

3/10 6年生ありがとうの会

本日、「ありがとうの会」を実施しました。縦割りグループの在校生からは、グループの写真や折り紙飾りのプレゼント、6年生一人一人への呼びかけ、感謝の思いを込めた歌が6年生に贈られました。また、6年生は、お礼に卒業制作で作った「手作りのボール入れ」と呼びかけ、「カイト」の歌を下級生にプレゼントしました。今日のありがとうの会は、在校生がお世話になった6年生へ感謝する会、卒業生も下級生に感謝の気持ちを伝える会、また、5年生へリーダーのバトンを渡す会でもありました。とても優しく、特にこの一年は、リーダーとして頑張った6年生。下級生の前に立つ姿は、皆立派でした。そして、今日、リーダーのバトンが5年生に渡されました。会場のそこかしこに別れを惜しむ涙が見られた会でした。6年生の皆さん、福二小を「笑顔の学校 福にっこり」にしてくれて本当にありがとう!

3/10 表彰式

今日は、全校児童が集まる最後の機会でしたので、表彰を行いました。縄跳び記録会、ちびっこ野田検定(高学年)、明るい選挙書初め展、千葉県書初め展、家庭科作品展、環境ポスター・作文コンクールの表彰です。頑張って取り組んだ成果が、目に見える形となって返ってきたので、表彰された児童は皆嬉しそうでした。今年度のまとめに入り、子どもたちの成長を感じる時間となりました。

3/9 卒業式に向けて

今日は、春の訪れを肌で感じる暖かな一日でした。卒業式に向けて、校庭の木々の手入れを行いました。イヌマキの剪定や朽ちて危険な木の伐採、けやきの木の下枝の剪定などをプロの手を借りて行いました。梅の花も満開になり、6年生との別れの日が近くなっていることを感じます。各学年とも、進学・進級に向けてまとめをしていきます。