令和6年度フォトニュース

【全校】1年間、ありがとうございました!

令和6年度最後の登校日に修了式を行いました今回は2・3・5年生が体育館で式に参加し、1・4年生は各教室でオンラインで参加しました

はじめに、校長先生の話がありました令和6年度は、みなさんにとってどんな1年間だったでしょう

学校教育目標「つよく、かしこく、あたたかく~高め合い、学び合い、認め合う、愛ある学校~」の下、一人ひとりが光る汗を流しながら次の学年へと、心も体も逞しく成長することができたのではないでしょうか

次に、生徒指導担当の先生から春休みの生活についての話がありました春休みが明けると、学年が1つ上がります

4月7日(月)おおたかの森小学校の児童全員が元気に登校できるよう、安全で健康に過ごすための話を真剣に聞きました

修了式に続いて、離任式を行いました令和6年度末をもって転退職される34人の先生方が発表されると「え~

」「うそでしょ…

」と漏らす子どもたち。寂しい気持ちをグッと堪えて、これまでお世話になった感謝の気持ちをきちんと伝えて、お別れをしました

最後に歌った校歌斉唱

校歌の歌詞「ゆけ!大きな夢に向かって 未来輝く」にもあるように、3月末で転退職される先生方、他校に転出する児童、引き続きおおたかの森小学校で過ごす児童、すべての人たちの未来が輝いていることを願っています

13日間の春休み長いように感じますが、毎年始業式の前日に「あっという間だったなぁ~。」と思うものです

是非計画を立てて、充実した期間にしてほしいと思います

是非「自分のやりたいことに熱中できる・夢中になる春休み」にしてほしいと思います

どんな春休みだったか、新しい学年・クラスで子どもたちと話をするのが楽しみです

先生たちも、子どもたちに負けないような思い出いっぱいの春休みにしたいところですが、年度末の整理整頓や年度始めの準備がとても忙しい時期です

4月に子どもたちを気持ちよく迎えられるよう、職員一丸となって取り組んでいきたいと思います

保護者の皆様におかれましては、1年間本校の教育活動にご理解とご協力をいただきまして、ありがとうございました。来年度も引き続き、保護者の皆様とコミュニケーションを密に取りながら子どもたちの指導に当たっていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

【全校】立つ鳥跡を濁さず!~大掃除~

今年度も残りわずかとなった3月21日(金)全校で大掃除を行いました今年1年間お世話になった教室や廊下等をピカピカにしようと、子どもたちは春の強い風にも負けることなく、光る汗を流しながら一生懸命取り組みました

「こびり付いた汚れは、メラミンスポンジがあればキレイになりそうだね!もらって来よう!」などと、学校をキレイにするために主体的に工夫して取り組む姿に感心しました

おおたかの森小学校は、今年度で節目の開校10周年を迎えました昔ながらの学校の造りとは異なり、開放的で斬新な校舎は、開校して10年の月日が経つ現在でも見学に訪れる方々がいらっしゃり、私たちにとって自慢の素敵なデザインです

そんなおおたかの森小学校を、限りなく現状に近い状態で未来の子どもたちへと受け継いでいくことが大切です

そのようなことを考えながら、これからも黙動清掃に取り組んでいけるとすばらしいですね

【3年生】恒例!学期末と言えば…?

3学期も、早いもので登校日数が残り3日となりました改めまして、1年間本校の教育活動にご理解とご協力をいただきまして、ありがとうございました

3学期は、厳しい寒さに加えて空気が乾燥する天候が続いていましたが、感染症予防対策にも各家庭でご配慮いただいていることにも感謝申し上げます

さて、学期末と言えば通知表や大掃除など、恒例のイベントがたくさんありますが、中でも子どもたちが楽しみにしているのは…そうお楽しみ会です

学校におけるすべての活動には、教師側から見れば目的やねらい、児童側から見ればめあてがあります

多くの学級で、1年間の頑張りをお互いに讃え合うように、きちんとめあてを話し合って決めた上で取り組み、とても有意義な時間を過ごしていました

一言でお楽しみ会と言っても、学級ごとのカラーが表れるものです子どもたちの笑顔がいっぱいに溢れる、楽しい時間になりました

月曜日は、いよいよ修了式です

今年度最後の日も、元気に登校してくださいね

令和6年度3年生のフォトニュースですが、本記事をもって記念すべき150記事達成となると同時に、本記事が最後となります

記事の最下部にある「いいね!」ボタンを押していただいたり、温かいお声がけをいただいたりと、いつもとても励みになっていました

次年度以降も、子どもたちの学校生活の様子を少しでも保護者の皆様に発信していきたいと思っていますので、引き続きよろしくお願いいたします

1年間読んでいただき、ありがとうございました

【教職員】往ぬる、逃げる、去る!

タイトルにもある「1月往ぬる、2月逃げる、3月去る」とは、1年間の中でも特に1月から3月までは行事が多く、あっという間に過ぎてしまうことを表したものです「1月、2月と逃げ切られ、3月にもあっという間に去られてしまい、気がつけばもう4月…

」とならないよう、一刻一刻を大切に過ごしていきたいものですね

*教室のワックスがけ*

どの職業にも当てはまることかもしれませんが、学校教育現場も年度末・年度始めはとにかく忙しいです年度末には、次年度へと引き継ぐ資料の作成や今年度使用したものの整理整頓等、挙げればキリがないくらいの仕事があります

*進学先の中学校への書類作成*

先日、無事に卒業式を終えた6年生の先生方も、今週からクラスの子どもたちは登校しませんが、年度末・年度始めの仕事に一生懸命取り組んでいます❝すべては子どもたちのために❞ おおたかの森小学校の先生たちも、みんな頑張っています

【6年生】第10回 卒業証書授与式!

爽やかな春の風が薫る3月14日(金)第10回 卒業証書授与式を行いました大きな期待とほんの少しの不安を胸に、大きなランドセルを背負って小学校の門を初めてくぐった入学式から、早いもので6年の月日が経ちました

様々な学習や活動、経験を通じて、心も体も大きく逞しく成長した6年生です

*卒業生入場*

*国歌・校歌斉唱*

*卒業証書授与*

*校長式辞*

*卒業の言葉*

*卒業生退場*

みんなで歌う最後の校歌はどうでしたか校歌の歌詞「ゆけ!まだ見ぬ明日に向かって 希望あふれる」にあるように、6年生の未来が大きな希望で溢れていることを教職員一同、心から願っています

最高学年として、どんなときも全校の手本となって活動してくれた6年生

本当にありがとう

6年生268人の未来に幸あれ

【5年生&職員】卒業式に向けて…!

いよいよ翌日に迫った第10回 卒業証書授与式5年生の児童と教職員が力を合わせて、卒業式前日準備を行いました

体育館や教室を華やかに装飾したり、卒業生や保護者の方が通る通路をキレイに掃除したりと、小学校生活最後の1日が卒業生にとってすばらしいものになるように、細部にまでこだわって取り組みました

在校生代表として、前日準備に取り組んだ5年生の姿が大変立派でした「何か仕事はありますか?」「〇〇すると、もっとよくなると思うのですが、どうですか?」と、自ら考え主体的に行動する姿は、4月から始まる最高学年としての生活に必ずつながっていくはずです

こうして代々受け継がれていくおおたかの森小学校の最高学年その❝記念すべき10代目の卒業生❞を教職員一同、心から祝福の気持ちを込めて送り出したいと思います

【3年生】Let's eat last lunch♫

今週14日(金)には遂に6年生が卒業式を迎え、1~5年生も残りの登校日数が10日を切りましたいよいよ令和6年度の教育活動もラストスパートを迎えています

1年間、元気よく登校するためのパワーの源になっているおいしい給食も今週が最後です

長期休業に入ると「給食が恋しいなぁ~…

」と思うのは子どもたちだけでなく、私たち教職員はもちろん、お父さんやお母さんも同じだったのかもしれませんね

給食最終週のメニューは、みんなが大好きなきな粉揚げパンやチキンチキンごぼうでした1年間を共に過ごしてきたクラスの友だちと、様々な思い出話に花を咲かせながらモリモリ食べる姿が微笑ましかったです

アセロラゼリーのおかわりを懸けて「最初はグー!じゃんけん、ポイッ!」と、大盛り上がりしているクラスもありました

暑い日も寒い日も、朝早くからおおたかの森小のみんなのために給食を作ってくださった調理員さんや栄養士の先生方、1年間本当にありがとうございましたそして、ご馳走様でした

【3年生】開園!おもちゃランド♫

3年生から始まった理科の学習のまとめとして、おもちゃランドを行いました1年間で学んだことを生かしたおもちゃ作りに挑戦しました

事前に行った計画書作りでは「磁石を使って、ゲームセンターのクレーンゲームを再現したいな!」「ピタゴラスイッチに挑戦しよう!」などと、「風とゴムの力のはたらき」「電気で明かりをつけよう」「じしゃくのふしぎ」などで学んだことを生かして、子どもたちはどんなおもちゃを作ろうかワクワクしながら計画を立てていました

そして、迎えたおもちゃ作り当日いざ作り始めると、なかなかすべてが計画通りとはいきません

それがまたおもしろさの1つでもあり、よりよいものを作ろうと試行錯誤するところにも学びがあります

子どもたちの発想力は、本当に凄いです

下記に子どもたちの作品をいくつかご紹介します

【射的(「風とゴムの力のはたらき」の学習から)】

【輪ゴムバズーカ(「風とゴムの力のはたらき」の学習から)】

【迷路(「じしゃくのふしぎ」の学習から)】

【魚つりゲーム(「じしゃくのふしぎ」の学習から)】

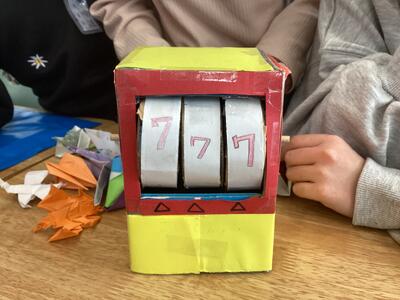

【スロットマシーン(「じしゃくのふしぎ」の学習から)】

【ボウリング(「風とゴムの力のはたらき」の学習から)】

学習したことを生かして、楽しく取り組むことができました少しずつ春の訪れを感じます

長い眠りから生き物たちが目を覚ます時期が、もうすぐそこまで来ています

4年生の理科では、どんなことを学習するのでしょうか

楽しみにしていてください

【3年生】目指せ!心の身長2m!

3学期も、早いもので登校日数が残り8日となりました昨年の4月から1年間、「体だけではなく、心も大きく逞しく成長させていこう!」という願いを込めて、学年目標「心の身長2m!」の下、日々起きる出来事に各個人・各学級で一つずつ向き合ってきました

子どもたち同士で話して解決したり、時には担任を交えてみたり…。また、担任8人は「自分のクラスの児童だけではなく、他クラスの児童とも関わりをもつこと」を念頭に置きながら、教育活動全体を通して児童の人間性を育んできました

*3年1組*

*3年2組*

*3年3組*

*3年4組*

3年生が修了しようとしている今、「2年生の時よりもトラブルが減った」「2年生の時よりも自分の力でがんばろうとする姿が見られた」等々、過去から今日に至る子どもたちの成長や変化をぜひ感じ取ってあげてほしいと思います

*3年5組*

*3年6組*

*3年7組*

*3年8組*

子どもたちの成長とともに、新たに浮かび上がる課題もあったかもしれません今後も、そのような出来事が多々あるかと思います

子どもたちは、一人ひとり心の成長のスピードやタイミングが違います

まずは、保護者の皆様の心身の健康を第一に考えた上で、長い目で子どもたちと向き合ってあげてほしいと思います

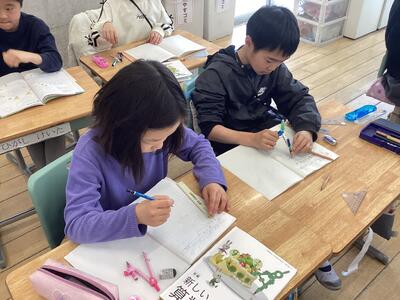

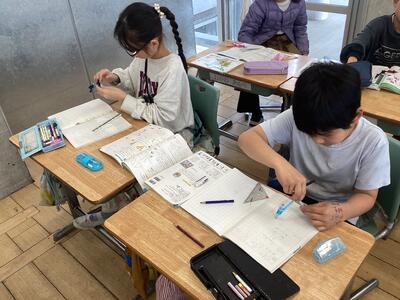

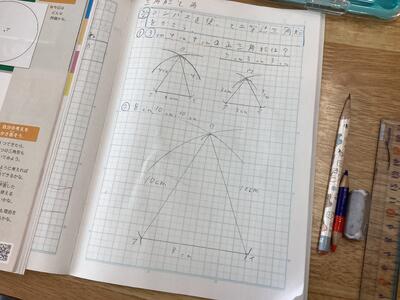

【3年生】Let's create triangle!

算数「三角形と角」の学習で、コンパスを用いた二等辺三角形や正三角形の描き方を学習しました辺を1本引くと、頂点が2つできます

二等辺三角形や正三角形を描く際、「3つ目の頂点の場所は、どうすれば決まりますか

」という問いに対して、様々な意見が出てきました

その中でも「どちらも❝辺の長さが同じ❞という特徴を考えると、コンパスが使えるのでは…?」というアイディアを用いて、実際にノートに描いてみました

二等辺三角形や正三角形がきれいに描けると、とても嬉しい気持ちになります発展学習として、特殊な方法で折り紙を二等辺三角形や正三角形に切り抜くこともできました