ほごログ

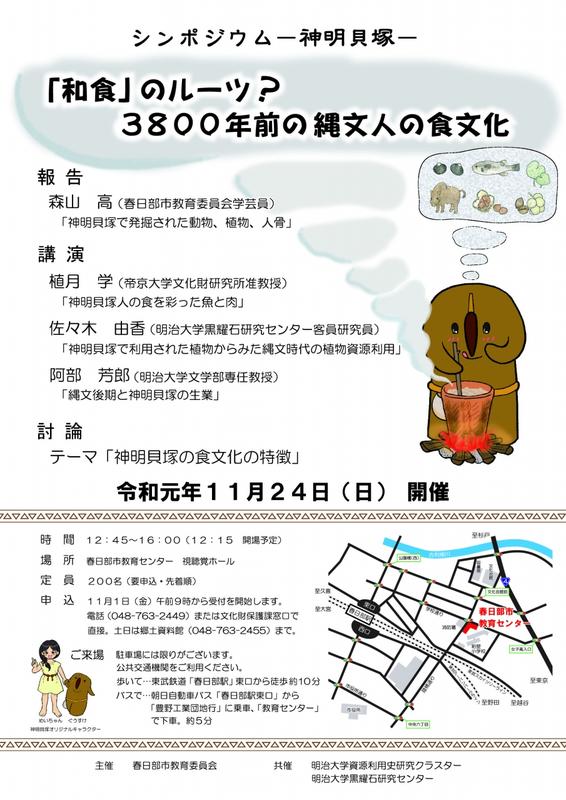

神明貝塚のシンポジウムを開催します!

題して

「和食」のルーツ?3800年前の縄文人の食文化

です。

「和食」は、四季の移り変わる日本において、山海の豊かな自然とともに育まれました。そのルーツの一つと考えられる縄文時代の食文化について神明貝塚の発掘調査の成果と最新の研究結果から、神明貝塚に暮らした縄文人の食生活についてスポットをあてたシンポジウムとなっています。

開催は 11月24日(日)12:45~16:00

場所は 教育センター2階 視聴覚ホール

定員は 200名(先着順・要申込み)となります。

11月1日(金)9:00~申込みの受付を開始します。

申込みは、文化財保護課窓口で直接、または電話(048‐763‐2449)にて受け付けます。

土日は郷土資料館(048‐763‐2455)までお願いします。

昨年のシンポジュウムでも200名近い申込みをいただき、大盛況となりました。

先着順となりますので、お早目のお申込みをおススメします。

皆様のお申込みを心よりお待ちしております!

手作り季節展示を展示してます

間もなく、紅葉や ”こたつ”の時期です。

郷土資料館では、冬支度をテーマとした手作り季節展示を展示中です。

また企画展示室では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

【常設展】浜川戸遺跡の火葬墓

日本では、奈良時代の西暦700年に僧侶であった道昭(どうしょう)が初めて火葬されたと『続日本紀(しょくにほんぎ)』に記録されています。これ以後、歴代の天皇や貴族、僧侶なども火葬されました。

ちなみに、縄文時代や弥生時代の遺跡からも、焼けた人骨が出土することがありますので、遺体を焼く行為自体は、これ以前からあったようです。

浜川戸遺跡から発見された火葬墓で特徴的なものは、4次調査の1号火葬墓です。穴の中から、底に近い部分を打ち欠いた甕と坏が2点ずつ出土し、これらは、それぞれ甕の穴が開けられた部分に坏をのせる蔵骨器として使用されたものと考えられています。また穴の中は、火を焚いた状況が確認され、遺体を火葬する作業も同じ穴で行ったと推定しています。

浜川戸遺跡の火葬墓は、どのような人物がどのように火葬されたのかなど、まだまだ謎が多いことも事実です。蔵骨器として使用された土器は、常設展示の浜川戸遺跡コーナーに展示しております。ぜひご覧ください。

浜川戸遺跡で発見された蔵骨器

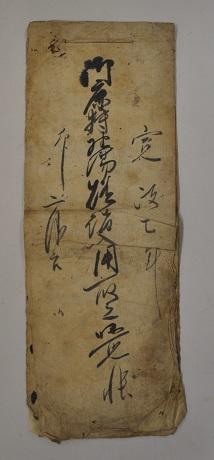

嘉永2年(1849)「小金原御鹿狩ニ付手控帳」を講読中

今回は嘉永2年(1849)「小金原御鹿狩ニ付手控帳」を講読しました。読んだ部分には御鹿狩の勢子人足として動員された神間村の人々が、3月15日に村を出立し、16日に宿泊、17日に至るまでの記事です。「寒中之如しのきがたく」と記述されるように、寒いなか夜を徹して決められた場所に配置され、「世話役」の指示にしたがって獲物を追い立てた様子が克明にうかがえます。「赤白きさへヲ持」あるいは「ふり立申」という表現について、「さへ」とは采配のことではないか、などの意見がありました。ただ、解釈がしづらい部分もあり、今後読み進めていくなかで考えていくことになりました。

まだ読み始めたばかりなので、成果は読了後に公開します。これまでの成果はこちらからさかのぼって御覧になれます。

次回は、12月15日(日)14時~となります。

武里西小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

郷土資料館の学芸員より、展示してある物を見ながら 少し昔の生活や道具の説明を聞きました。

説明を聞いたあとは、実際に昔使われていた道具に触れて、大きさや重さなど今の道具との違いに驚いていました。

「昔の冷蔵庫だけれど、金庫みたい!」

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

【常設展】縄文時代のヒョウタン

ヒョウタンは、ウリ科の植物で、果実は苦みが強く、果皮は非常に堅くなります。原産地はアフリカと考えられていて、野生種はアフリカにのみ存在します。

世界の歴史をみると、ヒョウタンの果実は、容器のほか、農具や漁具、楽器と非常に多くの用途で使われました。そのシンボリックな形から、お祭りの道具にもなったようです。

福井県の鳥浜貝塚では、約8500年前の縄文時代早期のヒョウタンの種子や果皮が発見されており、すでにこの時期には日本に持ち込まれ、栽培されていたようです。他にも青森県の三内丸山遺跡、また縄文時代だけでなく、弥生時代や古墳時代、古代の遺跡からも発見例があり、日本でも人間の生活に欠かせない植物であったことがわかります。

竪穴住居模型の奥の壁にヒョウタンを3個展示しています

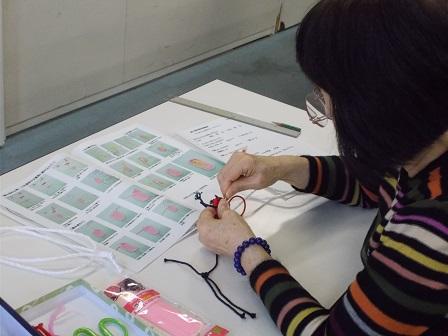

郷土資料館体験講座「ミニぞうりを作ろう」を開催しました

長さ3mの江戸打ち紐を3本使い、10cmほどの可愛いミニぞうりを作りました。ぞうり本体は、江戸打ち紐を互い違いに編んで作り、最後に鼻緒を、かぎ針を使い本体に編み込んで完成させます。

参加者の皆さんからは、「自宅で、もっと小さな物を作ってお財布の飾りにしよう」「すごく楽しかった」と喜んでいました。

次回体験講座「しめ縄を作ろう」は、12月15日(日)・12月21日(土)です。ご参加をお待ちしております(事前申込必要)。

【常設展・ぷち展示替】明治43年の水害資料

展示替えした資料は、明治43年(1910)の水害を記録した「幸松村水害誌」です。

この資料は、編者の幸松尋常小学校の教員によって「後日ノ参考備忘ニ供スル」ため編さんされたもので、幸松村の被害状況などが克明に記録されています。

今回は、浸水の状況・面積・罹災した戸数・人口の箇所を展示しています。

なんと、村民の99%、村の土地面積の99%が浸水被害にあい、8月11日・12日に浸水した水が完全に引いたのは10月20日だったといいます。

「うめわかくん」の展示解説も付しましたので、あわせてご覧ください。なお、「幸松村水害誌」は定期的に展示替え(ぷち展示替)をする予定です。お楽しみに。

白鹿小学校の児童への送別会 ~江戸川小中学校の神楽の舞~

江蘇省といえば「漢字」の「漢」を建てた「劉邦」の出身地。

悠久の中国の歴史を感じることができる場所です。

一方、こちらは埼玉の「春日部」。

もちろん「漢」には負けられません(笑)

日中の児童の皆さんが様々な催しで友好を深められたようです。今日が最終日で午後には体育館で開催されたお別れの会で、

江戸川小中学校の皆さん達が日本の伝統「神楽」を披露。

※演目は「おかめひょっとこ」と「大黒天」。

地域で伝承されている、市指定無形民俗文化財「榎の囃子神楽」について、日頃、江戸川小中学校3、4年生は『総合的な学習の時間』をとおして練習に取り組んでいます。皆さんの一生懸命な演舞に白鹿小学校の皆さんも、盛大な拍手を送ってくれました。

日中両校、お互いとても良い思い出になったようでした♫

再見、白鹿小学校♬

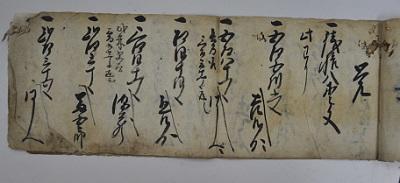

古文書勉強会の成果(その14)

くずし字の解読を自主学習されてきた新たな方も加わり、20名の方が出席されました。

解読に先立って、参加者の方から、以前読んだ寛政7年(1795)の御鹿狩の古文書に登場した「竹貝」を自ら作ってみました、と本物の「竹貝」をご披露いただきました。

「竹貝」については、「竹貝」と読むか、「竹具」と読むか、古文書解読で意見が分かれたところでした。

あわせて「竹貝」の演奏の実演も。ほら貝のような音色に一同驚きました。東日本ではほら貝が取れないため、古くから竹を加工した「竹ぼら」という楽器が使われたそうです。

郷土資料館でやるべきことを、市民の方に実践していただき、頭が下がります。機会をみて、解読した古文書とともに展示させていただければと思います。

さて、今回解読したのは、寛政7年(1795)2月「御鹿狩野場賄諸入用取立覚帳」(神間村文書№346)です。御鹿狩の費用銭18貫文の負担を神間村の村人たちで割り合ったものです。帳簿なので、決して丁寧とはいえないくずし字に苦戦し、判読不能の文字もありましたが、何とか読み終えました。

ここで当日参加された方への事務連絡です。「弐」なのか「八」なのか読めない字は、計算してみましたが、そもそも計算が合いませんでした。なので「八」と読んでいます。

以下、釈文です。

-------------------------------

●神間村文書№346

(表紙)

「 寛政七年

御鹿狩野場賄諸入用取立覚帳

卯二月吉日 」

覚

一、銭拾八貫文

此わり

一、五百五拾六文 吉左衛門

一、五百八十一文 同人

壱分取、三百三十八文返し

一、百四十四文 惣左衛門

一、三百四十一文 源蔵

弐朱受取

三百九十一文返シ

一、弐百三十文 冨五郎

一、弐百三十五文 同人

一、三十五文 常右衛門

一、四百七十五文 茂七

一、四百七十一文 長右衛門

弐朱ト八十三文返シ

一、三百五十弐文 同人

一、七百三十弐文 義助

弐朱取、四文返シ

一、七百八十文 忠右衛門

一、百十五文 平治郎

一、百九文 同人

一、七百四十文 与□(四カ)右衛門

一、壱貫百廿六文 半右衛門

壱分取

三百四十六文返シ

一、八百十文 常右衛門

弐朱ト百九文

一、六百十五文 弥右衛門

一、五百十六文 平七

弐朱取

二百廿文返シ

一、四百四十五文 藤蔵

一、百八十三文 浄□坊

弐朱取

五百四十九文返シ

一、三百六文 重左衛門

一、三百廿六文 甚五兵衛

一、六百廿八文 忠七

弐朱取

[ ]八文返シ

一、六百八十八文 幾右衛門

一、六百廿弐文 恒七

弐朱請取

百拾六文返シ

一、六十三文 磯七

一、壱貫弐百四十六文 三郎右衛門

百六十弐文ふそく

一、三百五十文 忠蔵

一、廿六文 愛宕山

一、弐百四十三文 兵左衛門

弐朱取

四百八十九文返シ

一、七百六文 同人

一、五百弐文 吉五郎

弐朱取

弐百三十四文返シ

一、四百六十七文 重左衛門

一、壱貫十四文 藤右衛門

一、七十四文 直次郎

一、四百文 三右衛門

一、七十四文 念相いん

一、五十七文 文右衛門

一、七百廿九文 同人

〆十八貫百六十四文

百六十四文取立過

[ ]達而

相談之通り

割合致候間

来ル廿九日九ツ時

無間違念相院へ

御持参可被成候、以上

卯二月廿七日

取立〆金弐両三分ト

壱貫七百六十九文

-----------------以上です。次回は11月2日(土)14時~。次々回は12月15日(日)14時~を予定しています。