ほごログ

博物館実習6日目

本日は、台風で天気が荒れる心配がされましたので、午後1時から実習が開始されました。

初めに博物館における資料の受け入れから、整理、保存に至るまでの過程を学びました。

これからこの過程の内に関わる緊張感と好奇心でいっぱいになりました!

以前の実習生が作成した資料カードを参考に、いよいよ粕壁の塩問屋の資料整理が始まりました。

資料館の駐車場にて作業を行いました。

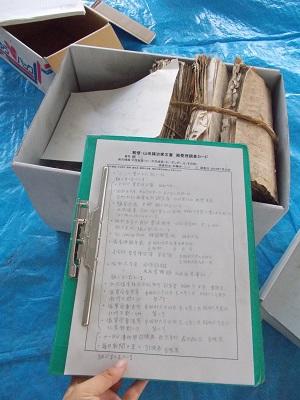

実習生一人が一箱ずつ担当し、作業を進めました。中に入っているものを取り出し、調査カードに書き留めていく作業です。

作業の様子

私が担当した箱には、塩販売の金銭書類や取引先の名称等が書かれた書類が多かったです。

出来上がった調査書

約2時間、一人につき3、4箱の資料整理を終え、本日の実習は終了しました。

受け入れた‘’モノ‘’が、博物館の‘’資料‘’に変わるまでの大変さを実感したとともに、学芸員の仕事の重要さを改めて理解しました。

(令和元年度 博物館実習生)

彩の国東部・北部ミュージアムスタンプラリーを開催しています

この機会にぜひ、埼玉県、東部、北部地域の博物館や資料館、美術館、水族館にご来館ください。

対象:中学生以下

開催期間:令和元年7月20日(土)~令和元年12月1日(日)

※期間中でも景品がなくなり次第、終了します。

スタンプ台紙

各館で配布しています。

景品

スタンプ3個→おみくじ付きシャープペンシル

スタンプ5個→はにわ形貯金箱

開催館

春日部市郷土資料館、三郷市立郷土資料館、宮代町郷土資料館、ミニ博物館”地球&宇宙”、草加市立歴史民俗資料館、八潮市立資料館、久喜市立郷土資料館、日本工業大学工業技術博物館、サトエ記念21世紀美術館、蓮田市文化財展示館、幸手市郷土資料館、行田市郷土博物館、埼玉県立さきたま史跡の博物館、さいたま水族館、(公財)長島記念館、立正大学博物館、羽生市立郷土資料館、埼玉県立川の博物館、鉢形城歴史館、熊谷市立熊谷図書館 美術・郷土資料展示室、本庄市立歴史民俗資料館、早稲田大学考古資料館、上里町立郷土資料館

博物館実習5日目

今日は13時から、わらじづくりの親子体験講座が行われました。

講座の準備に時間がかかるため、今日はこれまでよりも1時間はやい9時開始でした。まず最初に取りかかった作業は会場づくりです。午後からはじまる本番に備え、道具や材料の下準備を行い、プログラムの流れを確認しました。

講座内で紹介する衣装の確認をしているところです

体験講座は2時間ほどでしたが、2日前に一度自分たちでわらじをつくり、入念に打ち合わせを行いました。

いよいよ本番です。今日のわらじづくり体験講座には、親子3組10名の方々に参加していただきました。ありがとうございました。

私は江戸時代の旅人の衣装を着用し、どのような衣装なのか参加者の方々に紹介しましたが、皆さん熱心に聞いてくださりうれしかったです。

実際に着用した写真です

実習生が参加者に教えます

本日開催されたわらじづくり体験講座は、無事に終えることができました。はじまる前は不安でしたが、ほかの実習生も参加者の方々に上手く教えられたようでよかったと思います。残りの実習日も最後まで頑張りたいと思います。

(令和元年 博物館実習生)

博物館実習4日目

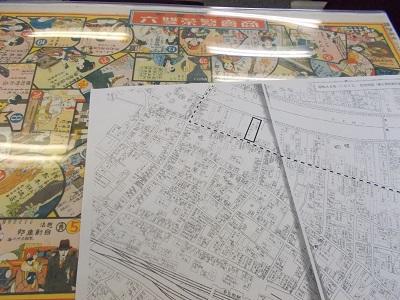

実習4日目に入りました。今日は、埼玉りそな銀行春日部支店にて、「双六からむかしの粕壁を考えてみよう!」という講座を行いました。私たち実習生は、進行役として実際の運営を任されました。

まず、午前中は本番に備えてリハーサルを行い、そこで感じた問題点を話し合っていきました。

また、参加する子どもたちがよりゲームを楽しめるよう、景品も作成しました。

午後3時から講座が始まりました!

使ったものは昔の地図と双六シートです。双六のマスをよく見ると当時存在した店の名前が書かれているので、地図からそれらを探していきました。店が見つからず苦戦している子もいましたが、皆さん真剣に取り組んでいました。

後半は実際に双六に挑戦してみました。このときが一番盛り上がりました!

どの目を出せばゴールにたどり着くかな

この活動を通じて、教育普及にあたっての心構えを学ぶことができました。

なにより、子どもたちの多くが講座に夢中になってくれて嬉しかったです。

(令和元年 博物館実習生)

博物館実習3日目

今日は7月27日(土)に行なう、夏休み体験講座「わらじを編んで江戸の旅に出よう」の準備を行いました。

まず午前中は縄ない(縄をより合わせる)をするために、わらの芯の部分を取り出す作業(わらすぐり)をしました。この作業は時間がかかる作業で、手間のかかる工程でした。

千歯こきを使っている様子

作業中、通りかかった方が声をかけて下さり、話をしたりしましたが、市民の方とこの何気ない会話で、資料館を訪れてもらうひとつのきっかけになっているのかなと感じました。

芯を取り出しています!

午後は、まず取り出した芯を「わら打ち」して、わらが柔らかくしなるようにしました。

砧(きぬた)という道具を使ってたたきます!

ここでやっと、縄ないとわらじ作りの作業に取りかかれます。

編み方を習得すると、簡単に作れます!

実習生みんな、なんとか形になりました(^^)

7月27日(土)体験講座では、わらじ作りのほかに、紙芝居や、江戸を体験できる記念撮影コーナーも用意しています!

ぜひお楽しみに!

(令和元年 博物館実習生)

夏休みイベントのご案内

●7月27日(土)体験講座「わらじを編んで江戸の旅に出よう」

わらじを作ってはいてみます。

日時:7月27日(土)13:00~16:00

対象:小学生、中学生とその保護者 先着15組

持物:はさみ、新聞紙

申込方法:郷土資料館へ直接、または電話(763-2455)で申し込んでください。

●8月3日(土)体験ワークショップ「蓄音機で音楽を聴いて昔のおもちゃを作ってみよう」

蓄音機で音楽を聴いたり、春日部の伝説の紙芝居の上演や簡単なおもちゃ作りをします。

日時:8月3日(土)10:30~、15:00~の2回

対象:小学生まで(保護者同伴可)

申し込み不要です。郷土資料館に直接お越しください。

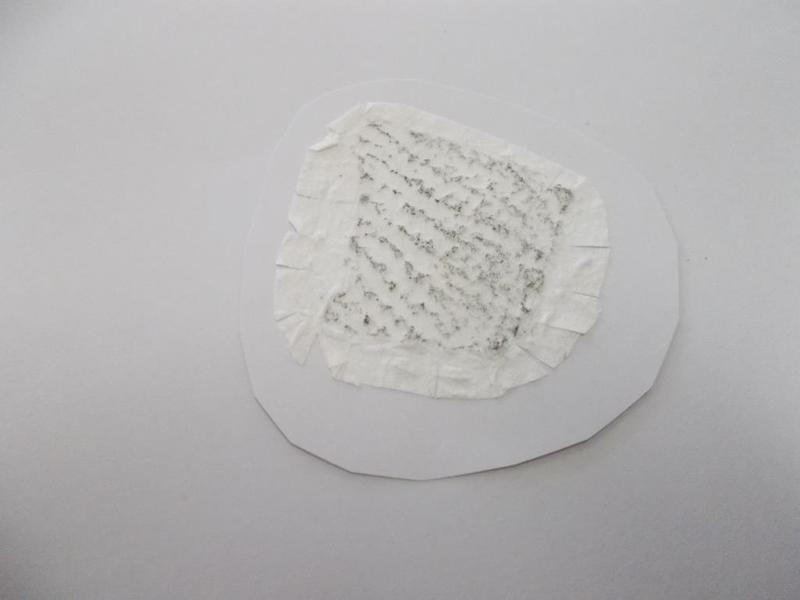

●8月18日(日)夏休み学芸員教室「土器の拓本をとってみよう」

土器の模様を拓本にとってみます。

対象:小学生、中学生とその保護者 先着15組

持物:はさみ、新聞紙、汚れてもいい服装

申込方法:郷土資料館へ直接、または電話(763-2455)で申し込んでください。

●8月31日(土)企画展示記念講演会「成金鈴木久五郎の時代」

水村 典弘(みずむら のりひろ)さん(埼玉大学経済学部教授)を招き、明治・大正時代に成金や現代の経営倫理などについて、分かりやすくお話しいただきます。

日時:令和元年8月31日(土)午後2時~午後4時(午後1時30分開場予定)

会場:春日部市教育センター 2階視聴覚ホール

定員:100人(申し込み順)

申し込み方法:直接、または電話で郷土資料館にお申し込みください。

博物館実習2日目

実習期間二日目の今日はミュージアムトーク見学から始まりました。まず見学をするにあたっての事前学習を行いました。

ミュージアムトークは「元祖!成金鈴木久五郎-鈴久を生んだ商いのまち春日部-」の展示についてのものです。私は春日部市民ですが、元祖成金が春日部から生まれていたことに驚きました。鈴木久五郎さんについて展示として見るだけではわからないような興味深いお話を聞くことができました。

ミュージアムトーク解説の様子

「元祖!成金 鈴木久五郎」は9月8日(日)までの開催です。この後のミュージアムトークは、8月10日(土)と9月1日(日)に行われます。ぜひご来館ください。

↑記念写真の撮影もできます!!

午後からは土器・石器の洗浄と拓本をやりました。

土器・石器の洗浄では大きな欠片から小さいものまで、実習生全員で一つずつ丁寧に水で汚れを落としていきました。

洗浄中の板碑

拓本作業では、土器の欠片を拓本にしました。初体験の人が多く、一つ一つの作業を手探りながらも無事に作業を終えることができました。

拓本作業中の実習生

拓本完成資料

二日目は実習生同士で会話をすることも増えてきました。明日からも、より一層学芸員の知識と仲間との関係を深められるようにしていきたいです。

(令和元年 博物館実習生)

博物館実習1日目

本日から博物館実習が始まりました。初日ですので、午前は館長からご挨拶を頂き、学芸員の鬼塚さんから施設の説明を聞きました。

その後、施設内を案内して頂きました。燻蒸室や収蔵庫を見せて頂きました。私は収蔵庫や燻蒸室を実際に見たのは初めてだったため、資料の保存の仕方などがよくわかりました。最後に展示室の案内をして頂き、展示物の解説をしてくださりました。

午後からは、最初にディスカッションを行いました。内容は「資料館について」「学芸員資格を取った理由」などです。実習生一人一人意見が出てきたのでお互いの考えがよくわかりました。

次に、資料館が実際に所有している資料を使って、その取扱いを学びました。取り扱った資料は、壺形の土器と巻子、掛け軸です。巻子と掛け軸は学校の授業で取扱いの仕方は教わっていたのでそれなりに扱えていたのではないかと思います。しかし、土器は初めて扱ったので少々苦戦してしまいました。今後のためにもよく復習しておきたいと思います。

(令和元年度 博物館実習生)

7月21日に公開された民俗芸能

午前9時から西金野井香取神社を中心に午後6時まで、幾度も舞が披露された、県指定無形民俗文化財「西金野井の獅子舞」では、1学期から舞やお囃子に取り組んでいる南桜井小学校『伝統芸能クラブ』の皆さまをはじめ、クラブの卒業生である中学生2年生や高校生が児童の舞を後押ししてくれました。4~6年生のクラブ活動に加え、他校の6年生、そして小学校就学前からお父さんと共に獅子舞に参加している2年生と、多彩な構成の後継者が日頃の練習成果を発揮してくれました。

▲天狗役はOBの中学生、獅子役は2年生と5年生、巫女役もすべて小学生で構成。

3年ぶりの辻切りから幕開けした市指定無形民俗文化財の「銚子口の獅子舞」の祭礼では、お囃子役に新たな小学生が加わり、緑豊かな田園風景に篠笛の音色が響き渡りました。午後の銚子口香取神社での公開では、今春にお披露目された女子高校生による子獅子の舞が公開され、日々の練習成果に盛大な拍手をいただきました。

▲忙しい高校生活と地元の伝統芸能の練習を両立に感謝!

倉常地区では、市指定無形民俗文化財「倉常の神楽ばやし」が午前の辻切り、そして夕方からの地域の夏祭りで公開されました。

地域の皆さまのご協力で、例年、飲食の屋台、そしてビンゴゲームと、神社を会場とした、地域一体となった”夏祭りの原風景がここでは継承されています。

▲親子2代、さらには祖父と孫と、代々の伝統の音色が継承されています

お囃子の打ち鳴らしでは小学生3年生、さらには中学生3年生が加わり、親子2代、3代の共演が実現されました。

全国的には伝統芸能の継承に大変な危機感が広がっています。春日部市ではどの保存会でも創意工夫のもと、後継者の養成が着実に芽生えつつあります。秋の祭礼での公開に加え、12月には複数の団体による公開事業の開催を予定しております。出演団体やテーマなど、詳細が決まりましたら、追ってお知らせいたします。

7月14日に公開された民俗芸能

榎集会所で「榎の囃子神楽」が公開され、親子二代、三代の共演もありました。

▲小学生によるテンコ(狐)の舞。お父さん、おじいちゃん、妹さんのお囃子に合わせて軽快な舞が披露されました。

▲例祭のトリの「大黒舞」。艶やかな衣装を身にまとい、背後では娘さんの締め太鼓が軽やかに響きました。

秋の富多神社の祭礼(10月15日)でも公開されます。

赤沼地区の集会所では、赤沼の獅子舞が公開されました。

▲子供獅子の太夫を先頭に三匹獅子が元気よく舞われました。今年も6年生を中心に一生懸命練習した成果が拍手喝采をいただきました。

▲約30年ぶりに祭礼が雨天により集会所で開催され、ほぼ初めての屋内での「弓くぐり」。カメラが追い付かないほどのスピードで弓を無事にくぐる様は圧巻でした。今年の豊作が祈願されました。

赤沼の獅子舞も10月中旬に秋祭礼が予定されています。秋には豊作に感謝し、楽しく滑稽な「神楽」の演目が多数演じられます。

各団体の公開日は当ホームページでお知らせいたします!