ほごログ

埼玉の関東大震災100年を巡るスタンプラリー

関東大震災における #埼玉県下三大被災地 といわれた川口町、幸手町、粕壁町。 #関東大震災から100年 を迎えた今年、 #川口市 ・ #幸手市 ・ #春日部市 の #郷土資料館 が連携し、 #スタンプラリー を開催することになりました。

この企画では、川口市立文化財センター分館郷土資料館、幸手市郷土資料館、春日部市郷土資料館の3館で開催されている関東大震災に関する展示をめぐり、スタンプをあつめると、先着100名様にオリジナルマグネットをプレゼントするものです。期間は9月1日~10月8日まで。スタンプラリーの台紙は3館で配布しています。各館の情報は下記のとおりです。

- 川口市立文化財センター分館郷土資料館(川口市鳩ケ谷本町2-1-22 ℡048-283-3552)

ミニ企画展「関東大震災と川口」展 チラシ.pdf

会期:令和5年9月1日(金)~10月8日(日) ※休館日:月曜日・9月19日

見学には入場料が必要です(一般100円、小・中学生50円)

- 幸手市郷土資料館(幸手市下宇和田58-4 ℡0480-47-2521)

企画展「あれから100年 関東大震災と幸手」展 チラシ.pdf

会期:令和5年9月1日(金)~10月9日(月・祝) ※休館日:月曜日・9月19日

- 春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15 ℡048-763-2455)

ミニ展示「1923.9.1関東大震災と春日部」展 チラシ.pdf

会期:令和5年9月1日(金)~10月8日(日) ※休館日:月曜日・祝日・9月16日~19日

なお、景品はおひとりさま1つまで。景品がなくなり次第終了とさせていただいておりますので、ご了承ください。

9月1日の関東大震災100年。地元の歴史を通じて、他人事でなく、ぜひ自分事として考えていただければと思います。

事業名:三市郷土資料館連携スタンプラリー「埼玉の関東大震災100年を巡る」

主催企画:川口市立郷土資料館・幸手市郷土資料館・春日部市郷土資料館

期 間:令和5年9月1日(金)~10月8日(日)

参加方法:各館で配布するスタンプ台紙に三館のスタンプを押す。景品は先着100名。

ミニ展示「1923.9.1関東大震災と春日部」展

まもなく、大正12年9月1日に発生した #関東大震災 から #100年 を迎えます。 #春日部市郷土資料館 では、関東大震災に関する資料を紹介するミニ展示を開催します。 #県下三大被災地

今回の展示は、ミニ展示なので、常設展示の一角を展示替えするごくごく小さな展示です。

埼玉県内では、川口町、幸手町、粕壁町が県下三大被災地といわれており、粕壁町を含む市域でも甚大な被害をこうむりました。被災のデータは、県の行政文書などでわかりますが、今回その実態を資料として粕壁小学校に遺された「大震災記念児童文集」を展示します。

詳しくは、後日に期しますが、上のポスターの「あゝ呪わしき大正拾弐年九月壱日 どうして此を忘れられませうか」という文は「文集」に所収される小学校高等科の生徒の文章の一節です。

今回は、この「文集」を中心に、100年前の子どもたちが接した関東大震災を詳しく紹介します。

展示は小粒でも、内容は(まあまあ)重厚(と思っています)。

関連事業も準備しています。100年前の震災から、現代の災害や防災について考える機会としていただければ幸いです。

事業名 ミニ展示「1923.9.1関東大震災と春日部」展

日 時 令和5年9月1日(金)~10月8日(日)

休館日 月曜日、祝日、9月16日~19日は臨時休館

主 催 春日部市郷土資料館

民俗文化財講習会を開催しました

8月27日(日)に4年ぶりに民俗文化財講習会を開催しました。この講習会は、市域に伝わる伝統芸能である、県や市で指定する無形民俗文化財を継承する保存会の皆さまを対象に道具の保存管理をはじめ、伝統の舞を継承するための様々な課題を洗い出し、共有し、解決に向けて団体間の連携を深めることを目的としております。平成31年3月に第7回を開催しましたが、コロナ禍で中断していました。

今春5月には感染症の5類に移行し、市域、そして地域でも様々な催しが再開され、伝統芸能の祭礼も徐々に行われるようになってきました。そこで、「コロナ後の民俗文化財の活動と後継者養成」という共通課題について、事例報告と各団体の取組みを交流しました。コロナ禍にあっては、練習をはじめ公開も見合わせられ、伝統芸能を継承する保存会活動にも制限が生じておりました。4年もの歳月の中断により、会員数の減少は全国的にも顕著といわれ、伝統芸能自体の存続の危機にもあります。参加いただきました団体からは、「存続と継承のためには地区外であっても、また性別問わず、興味・関心・やる気のある方は迎え入れる」ことが共有されました。

また、コロナ禍で集まれない対策として、ICTを活用した練習方法の報告がありました。県指定無形民俗文化財「やったり踊り」を継承するやったり踊り保存会からは動画サイトを利用した練習動画を公開し、各自の練習の一助とした創意工夫の事例もありました。さらに今後は、デジタル技術を活用した取組みとして、スマートグラスによる舞手の視点からの所作や、360°カメラからみた複数舞手の動きなど、伝統の舞の記録保存に加え、後継者の養成にもつながる取組みとして紹介、体験いただきました。

▲スマートグラスを用いた舞手所作の画像体験ではみなさんから驚きの歓声が上がりました。「意外と使えるかも・・・・」「臨場感がすごい・・・」デジタル技術の活用に向けて練習時に試みられそうです

今後もこの講習会をとおして団体間の連携と伝統の技の継承を進めてまいります。

なお、令和元年以来、4年ぶりに伝統芸能を公開する『春日部市民俗芸能公開事業』の開催について提案、協議しました。開催日時、出演団体が確定しましたら後日詳細をお知らせします!

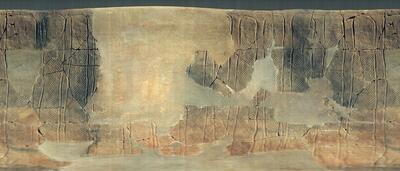

【令和5年夏季展示_あなのあいた壺】塚内4号墳の円筒埴輪

今回の「あなのあいた壺」展では、内牧の塚内古墳群の4号墳から出土した円筒埴輪(えんとうはにわ)も展示しています。

円筒埴輪(えんとうはにわ)は、古墳の墳丘に立て並べ、エリアの区画や墳丘の装飾に用いられたと考えられる埴輪です。一般的に土管状に上下は貫通しており、側面にも透孔(とうこう)と呼ばれるあながあけられます。側面には突帯(とったい)と呼ばれる粘土ひもが貼り付けられ、この本数によって、2条突帯、3条突帯・・・と呼び分けられます。また、上部が花のように開くものがあり、朝顔形埴輪と呼ばれています。

塚内4号墳の古墳時代後期の円筒埴輪は、突帯が2本の武蔵(むさし)系のものと、突帯が3本の下総(しもうさ)系のものが発見されています。武蔵系と下総系の円筒埴輪が、同一の古墳から発見される事例は、現在のところ塚内4号墳のみで、武蔵と下総の地域の境界にあった春日部ならではの事例といえます。

塚内4号墳の下総系埴輪

塚内4号墳の武蔵系埴輪

塚内4号墳の下総系埴輪の底部

塚内4号墳の武蔵系埴輪の底部

円筒埴輪も一般的な古墳時代の土器などと同じように、粘土ひも(粘土板)を積み重ねていって形を作ります。ただし底の部分はつくらず、最下部は粘土ひも(粘土板)を輪の形に丸めただけで、容器としては使えません。

円筒埴輪は、現在の岡山県にあたる吉備(きび)地方で、弥生時代後期に、墓にそなえられた壺形土器とそれをのせる器台(きだい)が起源と考えられています。これらは特殊壺(とくしゅつぼ)、特殊器台(とくしゅきだい)と呼ばれています。特殊壺は底部が焼成前穿孔されているものが多く、特殊器台にも複雑な文様と、丸や三角のあながあけられます。時が進むにつれ、器台に壺をのせた形を表現した朝顔形埴輪や壺の部分を省略した円筒埴輪に変化するものと考えられています。

●春日部市郷土資料館 第68回企画展示

権現山遺跡発掘調査60周年記念「あなのあいた壺」権現山遺跡の底部穿孔壺と墓でつかわれた土器

会期:令和5年7月22日(土)~9月3日(日)

開館時間:午前9時から午後4時45分

休館日:毎週月曜日・祝日・8月5日(土)午後・8月6日(日)

会場:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15・048-763-2455)

(関連イベント)

<募集中>記念講演会「権現山遺跡の底部穿孔土器と葬送祭祀」

権現山遺跡出土底部穿孔土器について、古墳時代に見られる葬送祭祀がご専門の古屋氏をお招きし、ご講演いただきます。

講師:古屋紀之氏(横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター所長)

日時:9月2日(土)14:00~16:00

場所:教育センター視聴覚ホール

対象:定員100人(申込順)

費用:無料

申し込み:受付中です!電話(048-763-2455)、直接、電子申請のいずれか

<参加自由>ミュージアムトーク

企画展示会場で郷土資料館学芸員が展示解説を行います。

日時:9月3日(日)各日10:30~、15:00~(30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

費用:無料

申し込み:不要です!時間までに、企画展示室へお越しください。

「オンライン土器作り教室」土器焼きを行いました

8月22日(火)に「オンライン土器作り教室」で製作した土器の野焼き(土器焼き)を行いました。

皆様からお持ちいただいた土器を乾燥させ約4週間、色はすっかり乳白色に変化し、水分が抜け大きさも一回り小さくなっています。

土器焼きではまず、大きな木材を燃やし炭を作り、次に火の回りに少し離して土器を並べ、遠火でじっくりと土器の温度を上げていきます。

土器が徐々に温まると、火に近づけさらに温度を上げていきます。軍手では持てないくらいに熱くなったら、真っ赤になった炭を土器の中に入れ、底からさらに加熱を続けます。ここまで大体2時間くらい経過。

土器の表面がこげ茶に変化してきたら、いよいよ本焼きとなります。木材を燃やした釜場へ土器を移動させますが、その周囲はすでに数百度になっています。職員も汗まみれでひとつずつ丁寧に運搬。

本焼きでは乾いて燃えやすい木材を投入し、火力を上げ、赤い炎で一気に焼いていきます。この時の温度は600度以上にも上がり、土器の表面は先ほどのこげ茶色から赤茶色になり、これが焼き上がりのサインとなります。

火を徐々に落とし、少し落ち着いたら、小一時間ほど冷まし土器を引き上げます。

途中、急な雷雨があり、職員も冷や汗を流しましたが、無事に焼き上げることができました。

来年度も継続して土器作り教室は開催していきますので、今年度ご参加の方、またブログをご覧の方、ご興味がありましたら、ふるってのご参加をお待ちしています。

【令和5年夏季展示_あなのあいた壺】浅間下遺跡の墓に使われた土器

今回の展示では、主役は権現山遺跡の古墳時代前期の底部穿孔土器ですが、「墓に使われた土器」として浅間下遺跡の縄文時代中期の深鉢を展示しています。

浅間下遺跡航空写真(中央やや下の水色シートが写っている部分が浅間下遺跡、右側は江戸川、左上は神明貝塚、(埼玉県立さきたま史跡の博物館提供))

浅間下遺跡は、春日部市の北東部、西親野井の江戸川堤防沿いに位置します。千葉県からのびる宝珠花台地に立地します。遺跡の東側を流れる江戸川は近世に開削された河川で、もとは野田市側からの台地が続いていましたが、台地部分を掘削し、谷が接続されて一つの河川となりました。浅間下遺跡は、現在の堤防の下や、河川敷まで広がっている可能性があります。遺跡の標高は約10mです。西には、谷をはさんで縄文時代後期の国指定史跡、神明貝塚が立地しています。

浅間下遺跡では、これまで4回の発掘調査が行われています。縄文時代中期(約4500年前)の竪穴建物跡や小竪穴状遺構、縄文時代後期の竪穴建物跡、平安時代の竪穴建物跡、中世から近世の溝などが発見されています。

浅間下遺跡の土器の破片をしきつめた墓(埼玉県立さきたま史跡の博物館提供)

浅間下遺跡では、地面に穴をほり、床面に土器の破片をしきつめた縄文時代中期の墓が発見されています。しきつめられてた土器は、復元すると底部を欠いた2個体の土器になりました。2つの土器の破片はモザイク状にしかれています。この遺構は小竪穴状遺構を墓に転用したものと推定されています。浅間下遺跡の第4次発掘調査では小竪穴状遺構37基が確認されています。小竪穴状遺構は、下総台地で多く発見されており、一般的に竪穴建物が円状に分布する環状集落では、竪穴建物の円よりも内側に作られます。食料を保管する貯蔵穴として利用されたものが多いようです。

土器をしきつめた墓から発見された大木9式土器(埼玉県立さきたま史跡の博物館所蔵・提供)

大木9式土器の展開写真(埼玉県立さきたま史跡の博物館提供)

土器をしきつめた墓から発見された加曽利E式土器(埼玉県立さきたま史跡の博物館所蔵・提供)

加曽利E式土器の展開写真(埼玉県立さきたま史跡の博物館提供)

浅間下遺跡で発見された墓の跡にしかれていた土器は、東北地方の大木9式と関東地方の加曽利E式の土器で、東北地方と関東地方の土器型式の同時性を示しています。大木式は、大木囲貝塚(宮城県七ヶ浜町)で出土した土器をもとに設定されました。大木7a~10式が縄文時代中期に位置付けられています。加曽利E式は、加曽利貝塚(千葉県千葉市)のE地点で出土した土器をもとに設定された、関東一円の代表的な縄文時代中期の土器型式です。なお、2点とも底部の破片は確認できませんでした。

●春日部市郷土資料館 第68回企画展示

権現山遺跡発掘調査60周年記念「あなのあいた壺」権現山遺跡の底部穿孔壺と墓でつかわれた土器

会期:令和5年7月22日(土)~9月3日(日)

開館時間:午前9時から午後4時45分

休館日:毎週月曜日・祝日・8月5日(土)午後・8月6日(日)

会場:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15・048-763-2455)

(関連イベント)

<募集中>記念講演会「権現山遺跡の底部穿孔土器と葬送祭祀」

権現山遺跡出土底部穿孔土器について、古墳時代に見られる葬送祭祀がご専門の古屋氏をお招きし、ご講演いただきます。

講師:古屋紀之氏(横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター所長)

日時:9月2日(土)14:00~16:00

場所:教育センター視聴覚ホール

対象:定員100人(申込順)

費用:無料

申し込み:受付中です!電話(048-763-2455)、直接、電子申請のいずれか

<参加自由>ミュージアムトーク

企画展示会場で郷土資料館学芸員が展示解説を行います。

日時:9月3日(日)各日10:30~、15:00~(30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

費用:無料

申し込み:不要です!時間までに、企画展示室へお越しください。

はじめてのおしごと~学芸員編~を開催しました

夏休みも終盤を迎えた8月20日(日)には南一丁目にありますララガーデン春日部で、昨年に引き続き「はじめてのおしごと」で小学生の皆さんに『学芸員はどこで、どのような仕事をしているのか?』を紹介しました。この夏休み期間中には全13種の職業体験の講座が用意いただき、そのひとこまで日頃の学芸員の役割を案内しました。

当日は変わらずの酷暑の中、小学生1年生から5年生、23人が参加いただき、導入では学芸員はどこで何をしているのか、そして、歴史だけでなく、その領域は動植物や科学、運輸鉄道、宇宙と幅広く、資料の収集・保存・公開・普及啓発に取組んでいることを講義、その後は土器作りにチャレンジ。冒頭では4,800年前の実物の土器にも触れてもらい、はじめての経験で歓声があがりました。

土器作りでは高さ8~10㎝ほどの思い思いの形を制作。縄目や貝殻などで模様も入れて完成。自宅に持ち帰って乾燥と家庭用オーブンによる焼成を行っていただきます。

帰り際には、「縄文土器づくりが難しかったけど楽しかった!」、「縄文人ってすごい知恵をもっているんだね!」、「資料館で本物の土器を観察してみるよ!」と、うれしい感想をいただきました。

郷土春日部の昔むかしに少しでも興味をもっていただければと、引き続き、様々な事業に取組んでまいります。

郷土資料館体験ワークショップを開催しました

令和5年8月20日(日)の午前と午後各1回ずつ、郷土資料館体験ワークショップ「ストロー弓矢を作ろう」を開催しました。

体験ワークショップは、①蓄音機の上演、②春日部に伝わる伝説の紙芝居の上演、③おもちゃ作りの3本立てです!

作るおもちゃの種類によって、所要時間は40分から1時間程度となっています。

今日のワークショップは夏休みということもあってか、通常よりもたくさんの子どもたちが集まってくれました!

ワークショップで使用している蓄音機は100年ほど前に使われていたもので、今や貴重な一品。みなさん耳を傾けて、懐かしく珍しい音色を楽しんでいました!

本日の紙芝居は西金野井に伝わる伝説「江戸川を流れてきた獅子」です。みんな静かにしっかりと聞いてくれましたね♪

おもちゃは「ストロー弓矢」を作りました。ストロー弓矢は今年の新作おもちゃです!

ご家庭にある材料で簡単に作れます!今回は頑丈に作るために、弓の部分に分厚いラップの芯を使いましたが、ご家庭ではキッチンペーパーやトイレットペーパーの芯で代用可能です。

郷土資料館の企画展示室で土器をたくさん並べているので、ちょっと縄文時代や弥生時代を意識して“狩り体験”♪

よーく狙って・・・ドヒュンッ!

かなり勢いよく飛びます!

最後におまけの缶バッジづくり体験!

これが結構人気です♪毎回異なる絵柄をしているのでリピーターの子も喜んでくれます。

本日も暑い中お越しくださりありがとうございました!

次回の体験ワークショップは10月に開催予定です。詳しくは広報誌等でご覧ください。

お待ちしています!

体験講座みて!さわって!dokidoki音楽づくりを開催しました

8月12日(土)、春日部市郷土資料館恒例の体験講座「みて!さわって!dokidoki音楽づくり」を開催しました。

この講座は、国立歴史民俗博物館の中村耕作先生と國學院大學栃木短期大学の早川冨美子先生のご協力により、毎年夏休みに、郷土資料館で開催しており、今年で3回目になります。

縄文土器を観察し、文様のパターンやイメージなどをみたりさわったりしながら、縄文時代にも存在した自然素材を使って音で表し、グループで音楽を作る講座です。

縄文土器と中村先生

当日は、縄文時代の衣装を着て講座にのぞみました。

縄文時代の衣装

はじめに、時代の長さを紙の長さで表した年表で、縄文時代がいかに長い時代かをみんなで確認しました。

時代の長さを表した年表

その後、資料館の展示室で、竪穴住居模型や春日部の貝塚、縄文土器の展示を見学し、縄文時代について学びました。

展示室見学

講座会場に戻り、音楽づくりに使う自然素材を選びました。

用意された自然素材

早川先生に音の出し方や音楽の作り方をおしえてもらいました。

音楽の作り方を教えてもらっている様子

また実際の縄文土器をみて、文様の付け方を観察し、縄文を実際に粘土につけてみました。

縄文を粘土につけいている様子

最後にグループで2回音楽を作り、発表しました。

音楽を発表している様子

縄文土器をみながら、縄文時代にもあった自然素材を使って音を出してみるという、一風変わった講座でしたが、いかがだったでしょうか?

参加していただいたみなさん、ありがとうございました。

昨年度のものですが、講座の様子は下の動画でもみられますのでご覧ください。

「オンライン土器作り教室」ただいま土器乾燥中です

今年度も多くの皆様にご参加をいただいている「オンライン土器作り教室」の途中経過をお知らせします。

今年も参加者皆様の思い思いの個性あふれた作品が集まりました。

まず、お預かりした土器は屋内でゆっくりと乾燥させます。その後、屋外にて陰干し、天日干しになりますが、台風や急な雷雨など天候不順が続き、本日よりやっと陰干しをスタートしています。

土器が乾燥すると一回り小さくなり、粘土も濃い茶色から白っぽい黄土色に変化していきます。

焼き上がりは現在の様子とは違った風合いになります。

どんな土器に焼き上がるのでしょうか、楽しみにお待ちください。