ほごログ

#民具 出張しました。

郷土資料館所蔵の民具。先人たちが、生活を営むために造った「身辺卑近」(身近でありふれているの意)の道具です。

本日、そうした民具のなかから、とある一つの民具にスポットがあたり、テレビ出演のために東京へ旅立っていきました。

手回し洗濯機です。今から60年ほど前に発売されました。

手回し洗濯機は、電気で動く洗濯機が販売される以前の洗濯機で、なかにお湯や水と洗剤(洗濯石鹸)を入れて、ふたをしてぐるぐる回すと、密閉して圧力がかかるので、洗濯物がきれいになるそう。

でも、洗濯をする人はちょっと大変です。なぜなら、ずーっと回さなければならないから。

そういうわけで、目新しく、それなりに効果もあったようですが、あまり普及しなかった(または利用されずに箱にしまい、とっておかれた)そうです。 詳しい解説は以前の記事を参照のこと。

当館所蔵の手回し洗濯機は、使用された形跡もあり、ふたが少し錆びています。現在は地域学習展に展示中。小学校の出張授業「でばりぃ資料館」にも出張する人気の道具です。

さて、当館の手回し洗濯機が、どういうわけか、東京のテレビ制作会社の方の目に留まり、本日、東京のテレビ局へと運ばれて行きました。学校の先生向けの資料活用ページがお目に留まったのでしょうか。地道に情報発信をしていてよかったと思える瞬間です。

手回し洗濯機は工業製品で、どこにでもある道具です。ですから、当館だけではなく、他の資料館・博物館でも所蔵されていることも少なくありません。しかし、本日お越しになった制作会社の方は、手回し洗濯機を見るなり、「やっと出会えた!」と感激されていました。貸出を許す博物館がなく困っていたそうなのです。

館蔵の民具の数は、リスト上だと3400件ありますが、実はまだ未整理のものも多くあり、その正確な数はわかりません。古いものでは江戸時代の道具、新しいものは最近のものまで、大きさ、形、重さ、素材、材質もさまざまで、一見、見栄えしませんが、文字・記録ではわからない郷土の人々の生活とその変遷を伝え、考える資料として、現代に生きる私たちにとって、大変重要なものです。

手回し洗濯機は、工業製品なので、厳密にいえば「民具」の定義から外れるかもしれませんが、テレビ出演によって、有名になって地元に帰ってきて、なかなか日の目をみることがない、民具への関心が高まることになれば、うれしいなぁと思っています。

テレビの番組名や放送予定日などは、告知が可能になり次第お知らせしたいと思います。

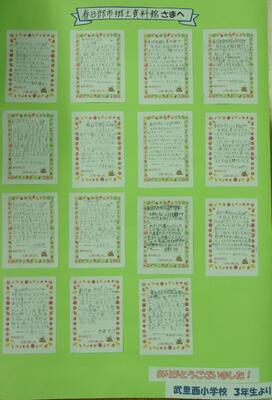

武里西小学校のみなさんから見学の感想をいただきました

10月31日に、郷土資料館を見学した武里西小学校の3年生のみなさんから、来館の感想を掲示できる形でいただきました。見学の様子はこちら

郷土資料館出口の外に掲示していますので、ごらんください。

武里西小学校のみなさん、ありがとうございました。

みなさんからは次のような感想をお寄せいただきました。

・お手玉がおもしろかった。

・縄文時代のくらしに興味を持った。

・むかしも家がちゃんとあった。

・縄文時代の本物のがいこつがあった。

・江戸時代は自転車や自動車がなかった。

・電気のない生活をイメージできた。

・ダイヤル式電話が気になった。

このほかに、「また行きたい」と書いてくれた人もいました。

ぜひ、ご家族とやお友達とまたいらしてください。

郷土資料館【手作りおもちゃクラブ】を開催しました

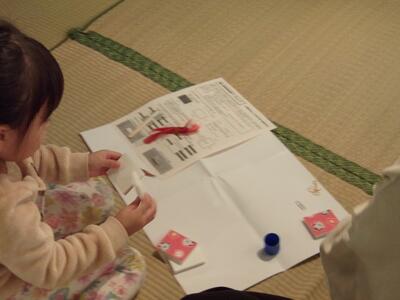

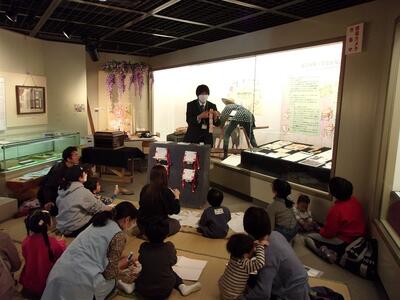

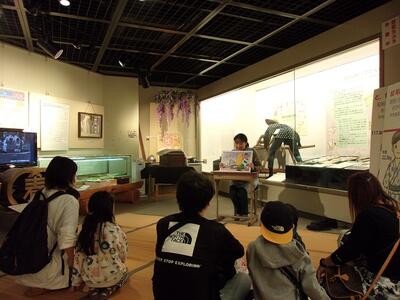

令和5年12月10日(日) の午前と午後各1回ずつ、郷土資料館手作りおもちゃクラブ「パタパタ(板返し)作ろう」を開催しました。

手作りおもちゃクラブでは、蓄音機で音楽の上演、春日部に伝わる伝説の紙芝居の読み聞かせ、昔ながらのおもちゃ作りの3つを行います!

蓄音機、紙芝居、おもちゃ作りのどれもが電気を使っていないというちょっとエコなイベントだったりします。

まずは蓄音機でレコードの鑑賞から。

郷土資料館で使用しているレコードは1枚で約5分程度の音楽です。CDのアルバムなどはだいたい10曲以上、時間にして70~80分の音楽が収録されているため、一度音楽を流し始めたらしばらくディスク交換せずに音楽を楽しめますが、レコードはほんの1曲分です。短い時間だからこそ、その分音楽を味わうように楽しんだかもしれません。

紙芝居は「蛇女房」という粕壁地区に伝わるお話。

鶴の恩返しにも似たお話で、聞きやすかったのではないでしょうか。

このお話を聞くと、世の中知らないほうがいいこともあるような、、ないような、、そんな気持ちにさせられます。。

おもちゃは「パタパタ(板返し)」を作りました。

郷土資料館のイベントで作っているおもちゃの中では、おそらく一番難しいのが今回のパタパタです。

一番上の板をひっくり返すだけで、連なっている板も次々にひっくり返るからくりおもちゃ。

からくりの部分は少し複雑な造りになっていますが、みんなお話をよく聞いて最後まで作れていました!

最後はお土産の缶バッジ作り!絵柄は当館オリジナルです♪

今回はリピーターの方も、はじめましての方もたくさん集まってくれました♪

次回は来年1月21日(日)に開催予定です!おもちゃは「からくり屏風」を作ります。

詳しくは広報紙等をご覧ください。お待ちしています!

武里団地着工60周年記念事業と武里団地の石碑

11月19日(日)、武里南公民館において、武里団地着工60周年記念講演会が開催されました。

武里団地着工60周年記念事業(第1弾)開催!(武里南公民館のブログ)

この催しは、昭和38年(1963年)に武里団地が着工してから60周年を記念し、武里南公民館主催で行われました。郷土資料館からは、鬼塚が招かれ「1960年代の武里団地」と題した講演を行いました。

また子どものころ9街区にお住まいで、元群馬大学非常勤講師の巻島隆氏より「武里団地と私 昭和の思い出」と題してご講演をいただきました。

9街区は残念ながら、現在、取り壊し中です。巻島さんは、9街区や武里団地の幼少期の思い出について、こと細かに「ここは武里団地9街区」というブログにまとめられています。先日のご講演についても、複数の記事をあげられていますので、ぜひごらんください。

ところで、武里団地が昭和38年(1963年)に着工したということの根拠は、どこにあるのでしょうか?

団地内、カスミ春日部武里店と武里図書館の間の道沿いにある石碑にそれは記されています。

石碑には次のように刻まれています。(別分は分譲のことを表しています。)

着工 昭和38年11月

竣工 昭和43年1月

戸数 6,119戸

賃貸 5,559戸

別分 560戸

面積 約582,000平方メートル

団地の完成については、入居開始の年代が話題になることが多く、着工の年が資料としてなかなか出てこないことがあります。

武里団地についても、春日部市広報で撮影した写真は、昭和39年(1964年)の造成工事や昭和40年(1965年)の起工式、同じ年の建物建設風景などです。残念ながら昭和38年にどのような工事が行われたかは不明ですが、確かに昭和38年中に工事が開始されたと石碑に刻まれています。

昭和39年武里団地準備工事(広報写真より)

昭和40年武里団地起工式(広報写真より)

ちなみ武里団地の入居開始は、昭和41年(1966年)4月で、こちらは「入居案内」などの資料から知ることができます。そして、石碑にある通り、竣工は昭和43年(1968年)1月となっており、入居が開始されてもなお、建設工事が進められていたことがわかります。

普段は通り過ぎてしまうかもしれない武里団地の石碑ですが、団地の完成時のデータをいまに伝える重要な記録です。

【手作りおもちゃクラブ】パタパタ(板返し)を作ろう!

12月10日(日)に“手作りおもちゃクラブ”を開催します。

つい先月までは“体験ワークショップ”というイベントでしたが、ちょっと名称を変更してみました。

理由としては、タイトルをみて何をするイベントなのかをイメージしてもらいやすくするためです。なので、実際の内容は特に変化はありません(笑) これまで通り、蓄音機の上演、紙芝居、おもちゃ作りとなっているので安心してご参加ください!

ということで、12月10日(日)に作るおもちゃの紹介です。

こちらのおもちゃは「パタパタ(板返し)」といいます。

郷土資料館のおもちゃコーナーの中でも人気の高いカラクリおもちゃです!

一番上の板をひっくり返すと、下の板も連動するようにひっくり返っていきます。

江戸時代から遊ばれているおもちゃですが、今の大人が見てもなかなか不思議な動きをしています。

うまく作れるか不安な方も、職員がお手伝いしますのでお気軽にご参加ください!

本講座はお申し込み不要、おもちゃの材料は資料館で用意しています。

当日の午前10時30分と午後2時からの計2回開催しますので、お時間までに郷土資料館にお越しください!

【手作りおもちゃクラブ】

日時:令和5年12月10日(日)午前10時30分~・午後2時~

場所:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15)

内容:蓄音機と紙芝居の上演

おもちゃづくり(パタパタ)

費用:無料

申込:不要(開催時間までに郷土資料館にお越しください)

【臨時休館のお知らせ】

令和5年12月9日(土)は教育センターの施設点検のため、郷土資料館は休館となります。

ご迷惑をおかけしますが、ご注意ください。

12月10日(日)は通常通り開館します。

埼玉縄文カードをお配りしています

埼玉県出土の縄文土器をカードにした「埼玉縄文カード」!

春日部市では、「No.12 神明貝塚出土の堀之内式組合せ土器」のカードをお配りしています。配布期間は、令和6年(2024)1月14日(日)までです。

埼玉縄文カードは全部で14種類あり、県内の各館でそれぞれの地域の縄文土器のカードを配布しています。そして、埼玉県立歴史と民俗の博物館で配布しているNo.1~No.6までのどれか1枚と、他の館で配布しているNo.7~No.13か蓮田市文化財展示館の蓮田市歴史カードのうち2枚の合計3枚を、配布館で提示するとNo.14の特典カードがもらえます。配布館は下記のチラシや埼玉県立歴史と民俗の博物館のサイトをご覧ください。

カードの配布は在庫がなくなり次第、期間中でも終了です。お早めにお集めください。

春日部市指定文化財「神明貝塚の堀之内式組合せ土器」については、下記の記事をご参照ください。

「埼玉縄文カード」チラシ.pdf(約5MB)

埼玉県立歴史と民俗の博物館、白岡市生涯学習センター歴史資料室では、カード配布期間中、下記の展示を開催しています。あわせてご覧ください。

・ 埼玉県立歴史と民俗の博物館 11月14日(火)~令和6年1月14日(日)「縄文コードをひもとくー埼玉の縄文土器とその世界 」

・白岡市生涯学習センター歴史資料室 11月14日(火)~令和6年1月14日(日) 季節展示「白岡の縄文土器とその世界〜タタラ山遺跡の〔縄文コード〕〜」

考古学講座第3回を開催しました。

考古学講座第3回を開催しました。

本日は、1.分類と型式学、2.春日部市の弥生時代の遺跡についてがテーマでしたが、弥生時代のお話が途中になってしまっていますので、また次回に補足したいと思います。

考古学における分類について、特に遺跡で発見された遺物は、人工遺物か自然遺物か、人工遺物の素材は何か、機能は何か、デザインや製作技法に違いはあるか、といった複数の基準で分類され、整理されます。そしてデザインや製作技法をもとに分類した指標として「型式」が設定されます。型式は装飾的要素と機能的要素が設定の基準となっており、機能的要素には技術革新により変化するものと、機能の実用性が喪失しているにもかかわらず、装飾などとして残る場合があります。

土器の中でも縄文土器は、遺跡名を付した型式が細かく設定されていますが、これは型式として初めて設定できた土器群の出土した遺跡名をつける場合が多いです。

春日部の弥生時代については、倉常の須釜遺跡で発見されている再葬墓について、再葬とは何か、再葬の根拠などについて、お話ししました。

春日部市も含まれる埼玉県東部地域は、弥生時代の遺跡が非常に少ない地域です。そのような状況の中で、平成13年(2001)に低地に立地する須釜遺跡から、弥生時代の本格的な遺跡が発見されました。また春日部市内では、谷原新田でも、水路の工事中に弥生土器が1点発見されています。

埼玉県東部地域は、現在のところ弥生時代の遺跡数は少ないですが、調査が及んでいない低地の部分に未知の弥生時代の遺跡が存在している可能性があります。

考古学講座では、毎回、博物館や資料館の考古学に関する特別展や企画展を紹介しています。詳細は各所のサイトをご確認いただくか、資料館でポスター掲示やチラシ配架なども行っていますのでご利用ください。

(現地説明会)

12月9日(日)午前10時~11時30分、午後1時30分~3時

史跡真福寺貝塚発掘調査現場(さいたま市岩槻区城南3丁目949番地付近)

(研究会)

・12月2日(土)研究会「埼玉の縄文時代後晩期研究の現状」 埼玉県立歴史と民俗の博物館(申し込み不要)

・1月28日(日)公開セミナー「旧石器から縄文へ」 荏原文化センター大ホール(往復はがきで申し込み要)

(展示会_閉会日順)

・東京都北区飛鳥山博物館 10月24日(火)~12月10日(日)「北区貝塚物語」

・宮代町郷土資料館 10月28日(土)~12月24日(日)「古代のみやしろ-古墳時代の宮代町-」

・久喜市郷土資料館 10月14日(土)~12月27日(水)「大集合!久喜市の遺跡」

・ 埼玉県立歴史と民俗の博物館 11月14日(火)~1月14日(日)「縄文コードをひもとくー埼玉の縄文土器とその世界 」

・岩槻郷土資料館 11月21日(火)~1月21日(日)「縄文時代のさいたま」

・川口市郷土資料館 11月3日(金)~2月25日(日)「縄文のナニコレコレミテ」

【 #11月25日 】 #今日は何の日? in春日部

今から92年前、大正4年(1915)11月25日は #内牧村 から 皇室に #梅田ごぼう が献上された日です。 #かすかべプラスワン

梅田ごぼうは、知る人ぞ知る、春日部固有の在来野菜。栽培が盛んだった市内の梅田地区の地名を冠したゴボウです。市内の梅田女體神社に御買上の記念碑があり、それもあってか地元では、大正天皇が即位されたときに皇室に献上されたことで知られています。梅田ごぼうについては、以前も少し紹介したことがあります(以前の記事のリンク)。

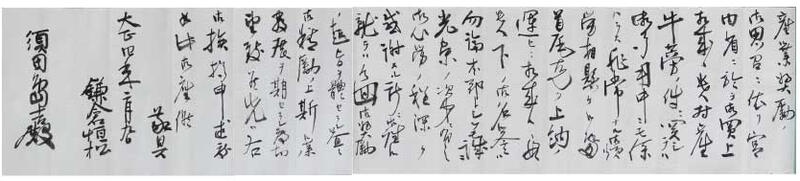

梅田ごぼうが皇室に献上されたのは、大正4年11月に行われた大正天皇の即位礼(大正大礼)に際してのことでした。地方から皇室への献上は、「伝献」(でんけん)と呼ばれる間接的な献上の方法で行われることになっており、実際の献上にあたっては、村役場から、郡庁、県庁を介して、宮内省と調整して進められました。その過程を、埼玉県や宮内省の行政文書から追ってみましょう。

大正4年8月27日、内牧村では臨時村会が行われ、大正大礼の奉祝のため、村の特産物である梅田牛蒡1箱(15本入)宮内省に献上することが決議されました。これを受けて、9月27日、内牧村の村長高橋喜右衛門は、南埼玉郡役所、埼玉県を介して、宮内大臣に献上願を発出します。10月9日、埼玉県は伝献願として、南埼玉郡の糯白米、内牧村の梅田牛蒡、北足立郡七里村の長芋を、大正大礼の奉祝ために伝献したいと出願をします。これを受け、宮内省では、10月21日に伝献の採納通知を埼玉県に発出しました。この文書では、当時の内牧村村長の高橋喜右衛門は赤坂離宮に持参し、現地にいる埼玉県職員に献上品を引き渡すようにと指示されています。

埼玉県から同時に伝献願が出された南埼玉郡の糯白米、内牧村の梅田牛蒡、北足立郡七里村の長芋は、11月4日に赤坂離宮で引き渡しされることになりましたが、梅田牛蒡は収穫時期が尚早であったため、梅田牛蒡に限り、伝献期日が変更されることになります(11月2日)。残された文書によれば、南埼玉郡長が電話で、牛蒡の株取りは11月20日ごろが最も好時期であると申し伝えたようで、直前に延期とされたようです。

おそらく11月20日前後に収穫されたことでしょう。

そして、11月25日、梅田牛蒡は埼玉県内の他の特産物とともに献上(伝献)されました。

梅田牛蒡の皇室への献上は、上にみたように、行政のなかで事務的に進められ、実現することになりました。きわめて淡々と進められていく過程のなかで、収穫はまだ早いと判断され、期日が延期されることになったことは注目されます。詳しいことはわかりませんが、92年前の生産者や地元のこだわりが感じられます。

大正大礼の伝献について、少し詳しく述べましたが、実は、梅田牛蒡、この前後にも皇室に御買上げされていたようです。下の書簡は、大正4年2月9日、南埼玉郡長の鎌倉恒松から、梅田牛蒡の生産者にあてられた宮内省の御買上げの礼状です。

書面からみると、すでに2月の時点で内牧村産の梅田牛蒡が御買上となっており、大正大礼以前に梅田牛蒡が宮内省に買い上げられていたことになります。宮内省の御買上は、産業の奨励のために実施されたもので、厳密にいえば献上・伝献ではありませんが、梅田女體神社の石碑に「大嘗祭御用梅田牛蒡御買上記念」と刻まれるように、地元にとっては、皇室に献上したように認識されたことでしょう。それだけ、梅田牛蒡は、地元の誇るべき特産品であったといえるのです。

しかし、梅田牛蒡は残念ながら、種が途絶えてしまいました。現在は同じ太牛蒡の一種の大浦ごぼうの種が市内で作付けされ、いままさに収穫、店頭に並んでいるところです。当方も先日道の駅で購入し、食べましたが、普通のゴボウよりも香りが強く、柔らかくて美味しかったです。11月末から正月にかけて、太牛蒡は旬です。皆さんも、ぜひご賞味ください。

過去の今日は何の日?in春日部シリーズ→1月1日版、3月14日版、3月27日版、4月28日版、6月2日版、6月3日版、6月10日版、7月31日版、9月1日版、9月16日版

過去の今日は何の日?in春日部シリーズは、のリンクからお読みいただけます。

郷土資料館体験ワークショップを開催しました

令和5年11月14日(火)県民の日・19日(日)の午前と午後各1回ずつ、郷土資料館体験ワークショップを開催しました。

体験ワークショップでは蓄音機の上演、紙芝居の読み聞かせの他、14日(火)は「吹き上げパイプとぶんぶんゴマ」、19日(日)は「発泡スチロール飛行機」を作って遊びました。

蓄音機の上演では、電気を使わずに音の出る箱を見て「おぉっ!すごーい!」「わぁ~♪」と嬉しそうな声が♪

紙芝居では、14日は西金野井に伝わる伝説「飛んできた仏さま」、19日は粕壁に伝わる「火事よけ天狗」の伝説を読み聞かせしました。春日部にはたくさんの伝説が残っています。皆さんもお住いの地区にはどんな伝説が残っているでしょうか。郷土資料館では春日部に伝わる伝説の紙芝居の貸し出しも行っているので是非ご利用ください。

そして、おもちゃ作りです。

「吹き上げパイプ」は、体験ワークショップでは初お披露目のおもちゃです!ストローに息を吹いて、球を浮かせて遊びます。

息を吐き出す加減が難しいのですが、宙に浮かすことができると思ったより達成感を感じる、地味にハマってしまうおもちゃです(笑)

子どもたちも集中して遊んでくれました!

「発泡スチロール飛行機」は今回でまだ2回目となる、準新作おもちゃです。胴体や羽の部分は展示などで使った材料の廃材を利用しています。

前回は約2年前に作ったのですが、出来上がった飛行機の飛び方に若干のばらつきがみられました。今回は改良を加えて安定感が増しました!

飛ばした飛行機を嬉しそうに拾いにいく姿がカワイイ♪

最後におみやげの缶バッジ作りで終了です!

今月もご参加ありがとうございました!

そしてそして、

来月からちょっと講座のタイトルが変わります。

“体験ワークショップ”から“手作りおもちゃクラブ”に変更になります!

よりキャッチーなタイトルにしてみました♪

内容に変更はありませんので、安心してご参加ください!

次回は12月10日(日)の10:30と14:00からになります。おもちゃは人気の「パタパタ(いた返し)」です!

ご参加お待ちしております♪