文字

背景

行間

最近の学校の様子から

2021年2月の記事一覧

校長室の窓から326

今日も午前中に授業観察を行いました。

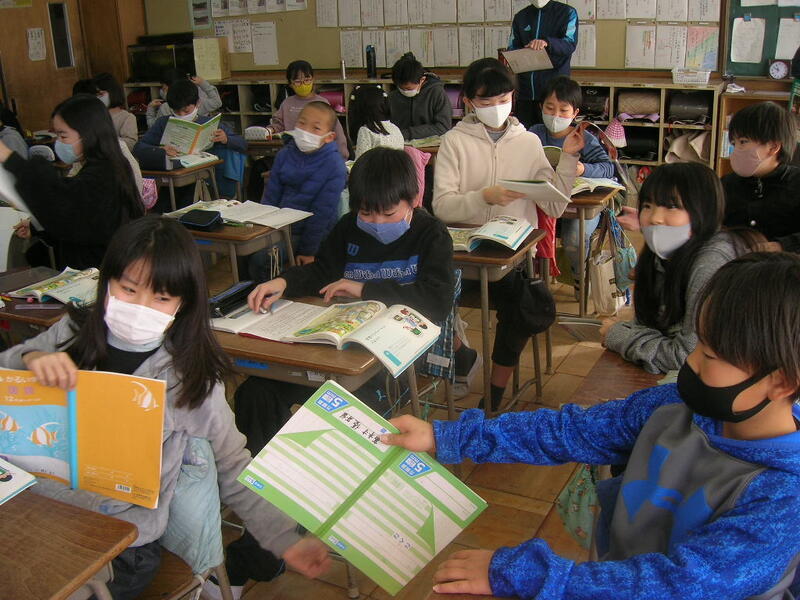

2時間目には、5年2組の国語の授業を参観しました。

今日は、習った漢字とつなぎ言葉を使って、駅からおばあちゃんの家までの道案内をする文章を書く学習です。

黒板には、文章に使うつなぎ言葉や漢字が示され、それらを使いながら道案内の文章をノートに書いています。

書き終わったら、お隣とノートを交換し、お互いの文章を見合いました。

最後に、今日の学習を振り返り、感想などを発表しました。

終始落ち着いた雰囲気の中で授業が進められ、一人一人がよく考え、書いて読み合い発表する姿が見られました。

高学年らしい学習ぶりで、認め合う雰囲気の中で安心して学んでいる様子が伝わってきて嬉しくなりました。

校長室の窓から325

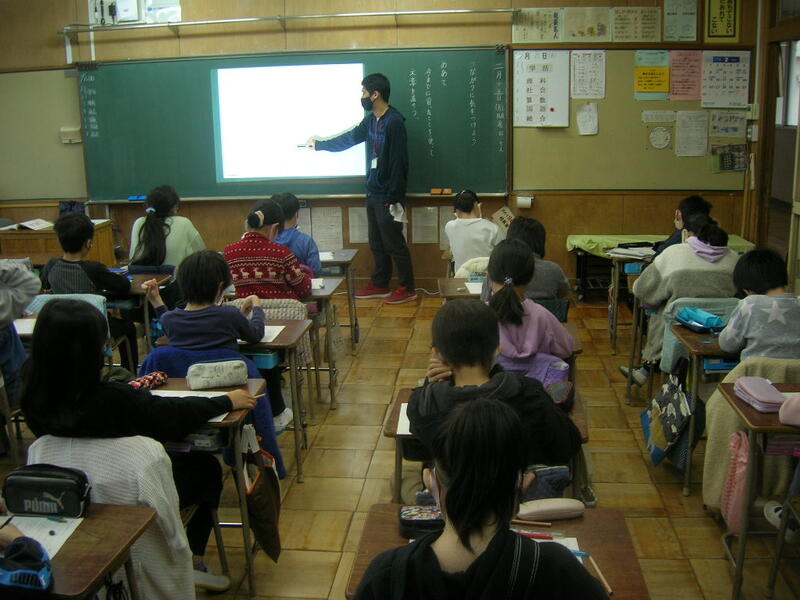

5時間目には、4年2組の国語の授業を参観しました。

「言葉について考えよう つながりに気をつけよう」という単元の学習でした。

まず、「読点(、)ばかり」「句点(。)ばかり」の2つの文章を読んで気付いたことをワークシートに書きました。

どちらも意味が分かりにくい文章だということに気付きました。

気付いたことをもとに例文を分かりやすい文章に直します。

一人一人が真剣に取り組んでいます。

直した文章の発表にも沢山の児童が手を挙げて積極的に取り組んでいました。

そして発表が終わると自然と拍手が沸き起こりました。

新しく導入されたプロジェクターで書いた文章を映し出しながらの発表です。

一人一人が真剣に学習に取り組み、発表する意欲に溢れ、それを認め合う温かい雰囲気が伝わってきて、とても嬉しく感じました。

校長室の窓から324

今日は、午前中に授業観察を行いました。

2時間目には、体育館で行われている5年1組の体育を参観しました。

今日は、跳び箱運動の授業でスキップなどのウォーミングアップに続き、跳び箱の手をつく動きにつながるようなうさぎとびなどの運動もしていました。

ストレッチなどに続いて、手を床について上げた足を何回か打つ「かえる足打ち」にも挑戦しました。これも跳び箱運動につながる感覚づくりの運動です。

今日は、足を閉じて跳び箱を越える「かかえこみ跳び」に挑戦しました。

3人組でアドバイスをし合いながら何度も練習していました。

友達と協力して素早く片付けをして、振り返りを行いました。

「ひざを胸に付けて」などのアドバイスができたようです。

全員が楽しそうに運動に取り組み、友達と協力して準備や後片付けをしたり、アドバイスをし合ったりする姿が大変立派でした。

今までの体育の授業も充実していたことが分かる1時間でした。

校長室の窓から323

今日は、ちょっと風が強いですが、昨日の荒天とは打って変わって気持ちの良い晴天となりました。

児童もニコニコ笑顔で登校です。

今日は、火曜日なので放送による児童朝会がありました。

今日は、東京都小学生科学展で多摩市代表として東京都に出展し、優秀賞を受賞した児童の紹介をしてから、以下のような話をしました。

【大松台小の子どもの良い所(1)=人に優しく、当たり前のことを当たり前にできる】

私は、先週金曜日用事で学校に来なかったので昨日4日ぶりに学校に来た。朝、学校に着くとある子が「大きな地震がありましたが、校長先生は大丈夫でしたか?」と優しい言葉をかけてくれた。話しながら玄関の方に向かって歩いていると、昇降口の方から「校長先生、おはようございます!」という気持ちの良い挨拶が聞こえてきた。

教室を回れば廊下で「こんにちは」という挨拶が聞こえ、休み時間に校長室に沢山の学年の人が来てくれて楽しく遊び礼儀正しく挨拶をしていく。各教室をのぞくと、どのクラスでもしっかりと授業を受けている。

当たり前のようだけれど、人に優しく、礼儀正しく、やるべきことをやるという一つ一つを続けていくことは大変である。そうした当たり前に思えることをきちんとできる大松台小の子供たちは、すごいと改めて思った。

【大松台小の子どもの良い所(2)=6年生の姿がお手本となっている】

先週学校公開があるはずだった期間に、6年生は、様々な講師の方の話を聞く機会があった。本物の投票箱を使った選挙の体験や麻薬などの薬物の恐ろしさを学ぶ教室などである。

先週は、冷え込んだので話を聞く体育館は、とても寒かったが6年生は、しっかりと話を聞いていて、さすが最高学年だと感心した。また、卒業が近づき卒業文集を作る時期になったが、昨日担当のクラスのページのことで相談に来た6年生がいた。そのように自分たちで考え積極的に取り組んでいる姿も素晴らしいと思った。

他の学年でも校長室に新聞を作って持ってきてくれたり、今朝も鉢が倒れていたら自分で気が付いて直してくれたりした人がいた。そうした行動ができるのも6年生の姿を見て、下級生が育ってきているからだと思う。

来週には6年生を送る会がある。そのための練習も始まっているようだが、全校のために委員会などで働き、皆のお手本となってくれている6年生に感謝の気持ちをしっかりと伝えていこう。

日差しがだんだんと強くなり、春が近づいている感じがする。

人に優しく、やるべきことをやるという皆の良い所をこれからも伸ばしていこう。

校長室の窓から322

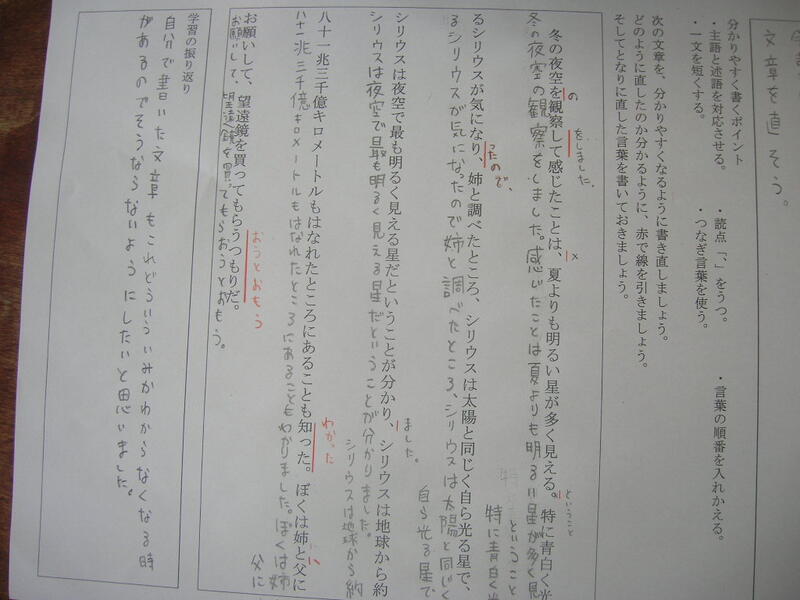

6時間目には、4年1組の国語の授業を参観しました。

「つながりに気をつけよう」という単元で、今までに学んだ分かりやすい文章を書くためのコツを使って文章を直す場面の授業でした。

黒板には、児童の手元にあるワークシートが映し出され、教師の説明の後、まずは一人一人が文章の直しをワークシートに書き込みます。

集中して課題に取り組む姿勢が高学年らしく大変立派で、一人一人が良く書けていましたした。

その後、お隣の人とお互いのワークシートを見合って、情報交換をしました。

「なるほどね。」と言いながら良い所を認めながら見合う姿が良かったです。

その後、直した場所についての発表があり、何人かの児童のワークシートが映し出され紹介されました。

私が見ていても「そうか!」と驚かされる発表があり、児童も歓声を上げていました。

児童のワークシートを見ると、沢山の記述があり、振り返りには、学んだことを自分の書く文章に生かしたいという記述もあり、いかに今日の学習が充実したものであったかが分かりました。

今日は、朝から大雨が降ったかと思えば、夕方には明るい日の光がキラキラと校庭にたまった水たまりを照らすといった目まぐるしい天気でした。

しかし、大松台小の校舎内では、いつもと変わらず楽しそうな児童の活動の様子や落ち着いた授業の様子が見られ、本当に素晴らしい学校だなと思いました。

校長室の窓から321

4日ぶりに出勤をしたら、朝から4年生の児童に「休みに地震がありましたね。校長先生は大丈夫でしたか?」と声を掛けられ色々話しました。

中休みには、私の出勤を待ちかねていたのか1.2.3.6と4学年もの児童が校長室に遊びに来てくれました。

気にかけてくれたり、待っていてくれたりする子たちがいるのは、本当に幸せなことだと思いました。

さて、今日から授業観察週間が再開されました。

今日の4時間目には、3年1組の理科の授業を参観しました。

今日の授業は「ものの重さ」の授業です。

スポンジ、画用紙、消しゴム、木の玉、ガラス玉の5つの物について、まずは、見た目で重さの順位を予想します。

その後、距離を取って班ごとに机を並べ、一人一人手ごたえで重さの順番を確かめていきます。

手ごたえで明らかに違いが分かるものと、どちらが重いか分かりにくいものがあり、悩んでいる児童もいました。

班で相談をして順位を決めて黒板に書きました。

記録が終わったら席を戻し、それぞれワークシートに分かったことや気付いたことを記入しました。

分かったこととして「物の重さは、見た目だけではわからない。」「大きくても軽いもの、小さくても重いものがある。」などの発表がありました。

「物の重さを量るには、天秤や量りを使うと良い。」という気付きもあり、次の時間に量りを使って調べる活動への意欲が大変高まったようです。

授業を終えて何人かの児童に「頑張ったね。」と声をかけたら、自分でも頑張ったと思ったのでしょう。「頑張りました。」と満足気な表情を見せてくれたのが可愛かったです。

中休みには、私の出勤を待ちかねていたのか1.2.3.6と4学年もの児童が校長室に遊びに来てくれました。

気にかけてくれたり、待っていてくれたりする子たちがいるのは、本当に幸せなことだと思いました。

さて、今日から授業観察週間が再開されました。

今日の4時間目には、3年1組の理科の授業を参観しました。

今日の授業は「ものの重さ」の授業です。

スポンジ、画用紙、消しゴム、木の玉、ガラス玉の5つの物について、まずは、見た目で重さの順位を予想します。

その後、距離を取って班ごとに机を並べ、一人一人手ごたえで重さの順番を確かめていきます。

手ごたえで明らかに違いが分かるものと、どちらが重いか分かりにくいものがあり、悩んでいる児童もいました。

班で相談をして順位を決めて黒板に書きました。

記録が終わったら席を戻し、それぞれワークシートに分かったことや気付いたことを記入しました。

分かったこととして「物の重さは、見た目だけではわからない。」「大きくても軽いもの、小さくても重いものがある。」などの発表がありました。

「物の重さを量るには、天秤や量りを使うと良い。」という気付きもあり、次の時間に量りを使って調べる活動への意欲が大変高まったようです。

授業を終えて何人かの児童に「頑張ったね。」と声をかけたら、自分でも頑張ったと思ったのでしょう。「頑張りました。」と満足気な表情を見せてくれたのが可愛かったです。

校長室の窓から320

今日は、朝から出張があったので、戻ってきてから4時間目に校舎内を回りました。

体育館に行くと6年生が集まっており、多摩市のライオンズクラブの方々による薬物乱用防止教室が始まっていました。

体育館のギャラリーのところには、「危険ドラッグ・麻薬の乱用、シンナー、覚せい剤の乱用、だめ。ぜったい。」という横断幕が貼られ、児童はビデオを見ながら学習しています。

今日も体育館は、かなり冷え込んでいましたが、児童は真剣に話を聞き、映像を見て学習していました。

大松台小学校の最高学年として素晴らしい姿であると、来週の児童朝会で紹介したいと思います。

明日は、建国記念の日でお休みです。私は12日(金)は、出勤しない予定で、ホームページの更新をしばらくお休みしますのでご了承ください。

体育館に行くと6年生が集まっており、多摩市のライオンズクラブの方々による薬物乱用防止教室が始まっていました。

体育館のギャラリーのところには、「危険ドラッグ・麻薬の乱用、シンナー、覚せい剤の乱用、だめ。ぜったい。」という横断幕が貼られ、児童はビデオを見ながら学習しています。

今日も体育館は、かなり冷え込んでいましたが、児童は真剣に話を聞き、映像を見て学習していました。

大松台小学校の最高学年として素晴らしい姿であると、来週の児童朝会で紹介したいと思います。

明日は、建国記念の日でお休みです。私は12日(金)は、出勤しない予定で、ホームページの更新をしばらくお休みしますのでご了承ください。

校長室の窓から319

6年生は、4.5時間目に体育館で多摩市選挙管理委員会による主権者教育の授業を受けていました。

今日の授業は、のぼりを立てた3人の架空の給食大臣候補の演説を聞いて、実際に投票をして選ぶという模擬投票の体験です。

体育館の後方には、実際の選挙で使われる機材でミニ投票所が作られ、ここで実際に投票を体験します。

実際に体験した児童は、どのような感想をもったでしょうか。

ご家庭でも聞いてみていただければと思います。

私が体育館に行った時には、本物の投票箱から取り出した投票用紙をこれまた本物の計数機にかけて数えているところでした。

大松台小の選挙管理委員もしっかりと仕事ができたようです。

底冷えのする体育館でしたが、児童はしっかり話を聞き、質問にも答えていました。

さすが大松台小の6年生です。

校長室の窓から318

3時間目にも校舎内を回りました。

2年2組の教室では、道徳の授業をやっていました。

黒板には「すてきなえがお」という教材名とともに、「正直にあやまることができると、どんな気もちになるか考えよう。」というめあてが書かれています。

中止となった学校公開では、各学級の道徳の授業公開も予定していました。

教室には、その様子を間接的にでも見ていただくために、iPadで動画に収めている教員がいました。その他の教育活動の様子と一緒に保護者会の折にでも見ていただこうと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

ワークシートに「正直に謝った後の気持ち」について、自分の考えを一生懸命に書いていました。

一人一人が考えたことをこれからの生活に生かしてくれるものと思います。

校長室の窓から317

朝の会から1時間目にかけて、校舎内を回りました。

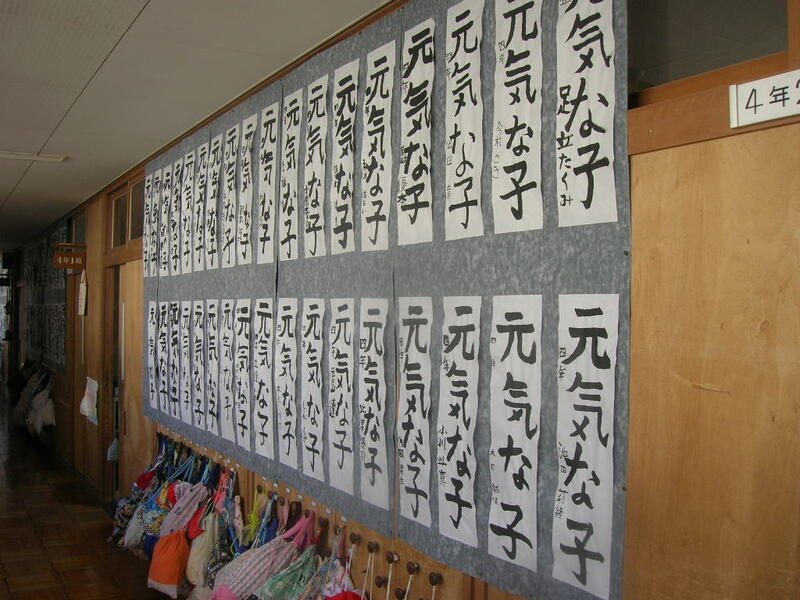

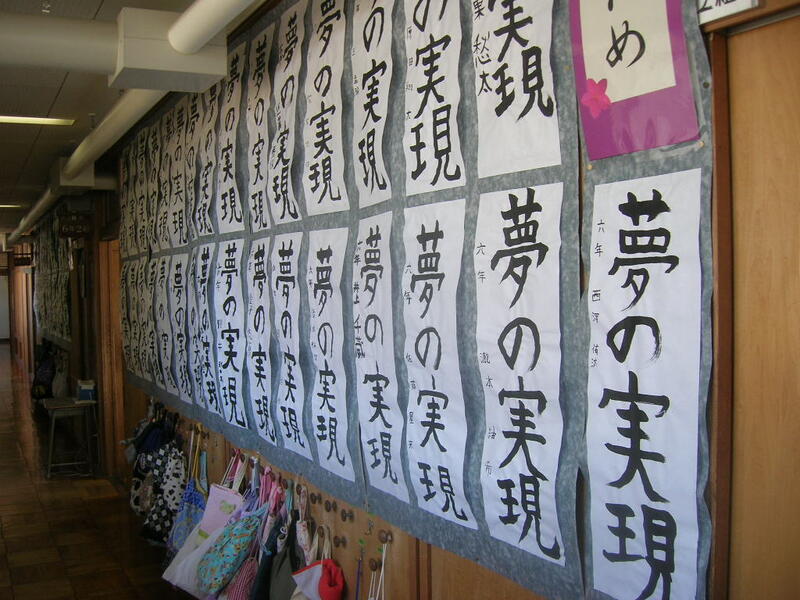

1年生の教室前には、書き初めが貼られています。

2年生の書き初めです。一つ一つの文字を丁寧に書いたことが分かります。

3年生から毛筆の書き初めになります。

4年生です。伸び伸びと書けていますね。

5年生です。高学年になると立派な字が書けると感心します。

さすがの6年生です。ぜひそれぞれの「夢の実現」をしてほしいと願います。

さて、今日は、火曜日なので放送による児童朝会がありました。

今日は、以下のような話をしました。

【大松台小の子どもの良い所=礼儀正しい、話をしっかり聞く】

挨拶を頑張っている人が多いという話を前にもしたが、朝、玄関のところで私の姿を見かけると「校長先生、おはようございます」という気持ちの良い挨拶をしてくれる人がいる。廊下で会っても「こんにちは。」という挨拶が聞こえてくる。それだけでなく休み時間や授業時間に校長室を尋ねてくれる人も、きちんとノックをして「失礼します」と挨拶をして入ってきて、用事が済むと「ありがとうございました。失礼します。」と言って出ていく。そのように時と場合に応じた挨拶ができるのが礼儀正しいということだ。

また、人の話をよく聞くというところも大松台小の子どもの良いところである。校長室には、休み時間にけん玉をしに来る人がいて「けん玉はひざを使うのが大事。」という話を良く聞いて練習しているのでどんどん上手になっている。消防や校歌のことを調べに来た人も良く話を聞いていたので、良く内容が分かったことと思う。また昨日6年生は、税の勉強で税理士さんの話を良く聞いていたのでしっかり理解できたことと思う。

この礼儀正しい、話を良く聞くということは、とても大切なことなのでこれからも続けていこう。

【学校公開、書初め展について】

本当であれば、昨日2/8から明日2/10まで学校公開を行う予定だった。皆さんの頑張っている姿をお家の人に見てもらいたいと思っていたが、残念ながら新型コロナウィルスの感染が収まらず緊急事態宣言も続いているので中止とした。先生たちで相談をして少しでも皆さんの様子を見てもらいたいと考え、授業の様子などを動画で撮って保護者会などで見てもらおうと考えている。授業中に動画の撮影をするということもあると思うが、いつも通り頑張ろう。

また書初め展が始まっている。私も全クラスを回って見たが、うまい下手ではなく、どの子も一生懸命に書いたことが伝わってきた。文字にはその人の心が表れるとも言われる。素晴らしい作品が展示されているので皆も見てみよう。

まだまだ寒い日が続いているが、感染症対策をしっかりして健康に過ごしていこう。

リンク

カウンタ

2

8

1

5

7

8

3