文字

背景

行間

日誌

2020年12月の記事一覧

給食スタッフにお礼

先日聞いた話ですが、3年生数名が給食トラックの運転手さんに「いつもおいしい給食ありがとうございます。できれば、もっと給食を増やしてください。」と、並んでお礼を言っていたそうです。カロリーの関係で給食を増やすことはできませんが、お礼を言ったことは素晴らしい子たちです。

昼休み

1年生をおんぶして遊んであげている6年生がいました。やさしいです。

1階のワークスペースには、箸を使って豆をつかむゲームに1年生が挑戦していました。

2階に上がると、勉強しているクラスがありました。

6年生の企画委員は、あいさつ名人の賞状を作っていました。自分が楽しんだり、自分を高めようとすることも大切ですが、1年生のためだとか全校生のためだとかの理由で動く6年生は、立派です。

1階のワークスペースには、箸を使って豆をつかむゲームに1年生が挑戦していました。

2階に上がると、勉強しているクラスがありました。

6年生の企画委員は、あいさつ名人の賞状を作っていました。自分が楽しんだり、自分を高めようとすることも大切ですが、1年生のためだとか全校生のためだとかの理由で動く6年生は、立派です。

ボランティアをしよう

1年生が、「ボランティアをしよう」をしました。従来は、1~3年生が、運動会の前に校庭の石拾いをしていました。しかし、教育内容を見直し、1~3年生は、学級会で何をするかを話し合い、実施することにしました。時期も話し合いで決めます。1年生は、大掃除の時期の今日でした。清掃の時間では、たてわり班で行うために、一番小さい1年生は床掃除がほとんどですが、今日は、トイレ掃除や掃き掃除、絨毯のごみ取り、水道掃除など、上学年が清掃する分担をしていました。1年生でも、結構できるものです。感心しました。そして、きれいになりました。よく考えて、きれいにできました。

授業の様子

2時間めと3時間めの様子です。どのクラスもよく勉強しているように見えました。5年生は、残念ながら撮影に失敗してしまいました。

下校

バスの出発時刻の5分前に全員集合していました。時間を守るよい子たちです。今日も気をつけて帰りましょう。

5時間め

1~3年生は音楽でした。全員、フェイスシールドかフェイスマスクをつけています。コロナに気をつけていました。

2・3組は、全員交流学習で不在でした。

4年生は、校庭でタグラグビーをしていました。

5年生は、振り子を試してみて、気づいたことを話し合っていました。

6年生は、学習発表会の計画を立てていました。

2・3組は、全員交流学習で不在でした。

4年生は、校庭でタグラグビーをしていました。

5年生は、振り子を試してみて、気づいたことを話し合っていました。

6年生は、学習発表会の計画を立てていました。

春野菜

中学校入学説明会

14時30分から、塩谷中の先生をお招きして、塩谷中の入学説明会をしました。コロナに翻弄された今年ですが、時間は待ってくれません。卒業の準備が進んでいます。

閉会後には、6年PTAを開き、卒業に向けての打合せをしました。月日の経つのは早いものです。いよいよ卒業ですが、コロナが心配です。

閉会後には、6年PTAを開き、卒業に向けての打合せをしました。月日の経つのは早いものです。いよいよ卒業ですが、コロナが心配です。

休み時間

天気に恵まれ、元気に遊んでいます。

チャイムが鳴ると、走って昇降口に向かっています。時間を守る立派な子たちです。

手洗い教室

2時間めに1年生、3時間めに2年生が、手洗い教室をしました。この時期なので子どもたちは真剣に勉強していたように見えました。

看護師さんたちは、この大変な時期でも、子どもたちのために、感染予防の大切さを教えてくれました。あらためて、医療従事者の方に感謝します。

看護師さんたちは、この大変な時期でも、子どもたちのために、感染予防の大切さを教えてくれました。あらためて、医療従事者の方に感謝します。

フェイスシールド

フェイスシールドやクリアマスクをつけて、外国語や器楽をしています。ランチルームのような広い場所で密を避けながら授業をしたり、音楽室の外のテラスに出てリコーダーの練習をしたりしているグループもありました。

読み聞かせ

感染拡大の中の読み聞かせなので、自席で聞いています。ボランティアの皆さんも感染防止に気をつけています。このような厳しい状況でも、子どもたちのためにありがたいことです。

加湿器の清掃

下校後、加湿器を掃除しています。明日もきれいな水蒸気で、教室を加湿してくれそうです。

昼休み

左の写真は、昇降口のドアが閉まっています。13時5分からが昼休みなので、時間が来るのが待ち遠しいようです。

右の写真は、昼休み終了の様子です。チャイムが鳴ると、一斉に昇降口へ走っていきます。時間を守る素晴らしい子たちです。

右の写真は、昼休み終了の様子です。チャイムが鳴ると、一斉に昇降口へ走っていきます。時間を守る素晴らしい子たちです。

授業の様子

1年生は、体育館で体育をしていました。

2年生は、ダンボールで自分の好きな物を作っていました。量がすごいので、ワークスペースも使って作っていました。中には、段ボールの中に入って工作している子もいました。

3組は、2組で書写をしていました。

3年生は、ICT教室でした。プログラミング教育をしていました。今年度から学習することになりました。鍵盤の画面から、音程と音符を選んでメロディを作曲していました。試しては鳴らし、試しては鳴らしてみる試行錯誤を繰り返していました。4年生は、地図帳をもとに、自分が選んだ都道府県になるように、特産品や位置などをプログラムしていました。例えば、「リンゴが特産品で、海に面している」とキーを選べば青森県になりますが、「リンゴが特産品で、海に面していない」とキーを選ぶと長野県になります。4年生も苦労していましたが、真剣でした。

4年生は、理科室で金属の温まり方を実験していました。金属でも温めると膨張するし、氷で冷やすと体積が小さくなることをグループごとに実験していました。

5年生は、宿泊学習ですので、別ページをご覧ください。

6年生は、密にならないようにワークスペースまで使って、パッヘルベルのカノンをリコーダーで練習していました。きれいな音色で吹いている子もいました。フェイスシールドをして飛沫感染を防いでいました。

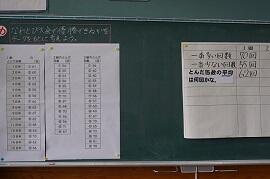

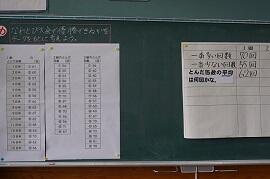

6年生のもう一つは、データの活用です。今年度から新しく学習する内容です。ビッグデータやIOTなどSociety5.0の社会でも、データを分析したり、再計算したりする思考力や表現力が必要なために「データの活用」が生まれたようです。今日は、1組から3組がなわとびの八の字とびをした時、優勝したのはどのクラスかを式を使って証明する学習でした。学び合いをしながら解いていました。

2年生は、ダンボールで自分の好きな物を作っていました。量がすごいので、ワークスペースも使って作っていました。中には、段ボールの中に入って工作している子もいました。

3組は、2組で書写をしていました。

3年生は、ICT教室でした。プログラミング教育をしていました。今年度から学習することになりました。鍵盤の画面から、音程と音符を選んでメロディを作曲していました。試しては鳴らし、試しては鳴らしてみる試行錯誤を繰り返していました。4年生は、地図帳をもとに、自分が選んだ都道府県になるように、特産品や位置などをプログラムしていました。例えば、「リンゴが特産品で、海に面している」とキーを選べば青森県になりますが、「リンゴが特産品で、海に面していない」とキーを選ぶと長野県になります。4年生も苦労していましたが、真剣でした。

4年生は、理科室で金属の温まり方を実験していました。金属でも温めると膨張するし、氷で冷やすと体積が小さくなることをグループごとに実験していました。

5年生は、宿泊学習ですので、別ページをご覧ください。

6年生は、密にならないようにワークスペースまで使って、パッヘルベルのカノンをリコーダーで練習していました。きれいな音色で吹いている子もいました。フェイスシールドをして飛沫感染を防いでいました。

6年生のもう一つは、データの活用です。今年度から新しく学習する内容です。ビッグデータやIOTなどSociety5.0の社会でも、データを分析したり、再計算したりする思考力や表現力が必要なために「データの活用」が生まれたようです。今日は、1組から3組がなわとびの八の字とびをした時、優勝したのはどのクラスかを式を使って証明する学習でした。学び合いをしながら解いていました。

朝の学習

いつものワークテストは、カラー印刷で両面1枚ですが、今回はモノクロ印刷で10ぺ0時ぐらいの冊子になっています。朝の活動を5分延長して20分で、冊子の半分が終わるよう時間配分に注意しながら、問題を解いていました。担任も副担任も一生懸命教え、子どもたちも集中していました。

5年宿泊学習8

野外調理をしています。ポークカレーが完成したようです。

5年宿泊学習7

昨夜はナイトハイクをしたそうです。月がきれいですね。

昼休み

今日は珍しくブランコを使う高学年生がいなかったため、低学年の子たちがブランコを楽しんでいました。

2年生の3人娘が、側転を見せてくれました。保育園の時に、できるようになったそうですが、3人揃ってシンクロしているのがすごいです。

ランチルームでは、ボランティアで水道掃除をしている子がいました。自分から進んでやっているそうです。すばらしいです。

教室では、箒やモップで掃除をしている子がいました。この2人は、今日だけでなく、いつも掃除をしているそうです。すごいです。

写真では紹介しませんが、教室で勉強を教えている教員がいました。また、別の教室では、友だち同士のトラブルで事情を聞いている教員がいました。

2年生の3人娘が、側転を見せてくれました。保育園の時に、できるようになったそうですが、3人揃ってシンクロしているのがすごいです。

ランチルームでは、ボランティアで水道掃除をしている子がいました。自分から進んでやっているそうです。すばらしいです。

教室では、箒やモップで掃除をしている子がいました。この2人は、今日だけでなく、いつも掃除をしているそうです。すごいです。

写真では紹介しませんが、教室で勉強を教えている教員がいました。また、別の教室では、友だち同士のトラブルで事情を聞いている教員がいました。

1時間め

1年生は、自分の好きな自動車を紹介する文を作っていました。学力向上推進リーダーを含めて3人の教員で教えていました。

2年生は、外国からきた言葉の勉強でした。学び合いも取り入れていました。

2・3組は、自立活動として「職員室に入り方」をワイトボードに書いていました。敬語やノックの仕方、話す順序などの言動を繰り返すことで、確実に身に着くように練習していました。

3年生は、漢字の広場のプリントを勉強していました。

4年生は、「世界にほこる和紙」のまとめを書くための勉強をしていました。

5年生は、宿泊学習で不在でした。別ページで紹介しています。

6年生は、「議題に対して自分の考えを明確にしよう」というめあてで、主張・理由・根拠などを記述する勉強でした。

各学年とも、内容が高度になってきました。

2年生は、外国からきた言葉の勉強でした。学び合いも取り入れていました。

2・3組は、自立活動として「職員室に入り方」をワイトボードに書いていました。敬語やノックの仕方、話す順序などの言動を繰り返すことで、確実に身に着くように練習していました。

3年生は、漢字の広場のプリントを勉強していました。

4年生は、「世界にほこる和紙」のまとめを書くための勉強をしていました。

5年生は、宿泊学習で不在でした。別ページで紹介しています。

6年生は、「議題に対して自分の考えを明確にしよう」というめあてで、主張・理由・根拠などを記述する勉強でした。

各学年とも、内容が高度になってきました。

お知らせ

創立150周年記念

マスコットキャラクター

「おーみー」

ダウンロード書類

欠席・遅刻・早退届.pdf

↑トラブル防止のため、できるだけ書類による連絡をお願いします。

学校感染症に関する登校申出書.pdf

出席停止(新型コロナ、インフルエンザ等)後、再登校する際に提出してもらうものです。医師の証明等は必要ありません。

リンク

カウンタ

2

1

8

6

9

5

4