学校の様子

1/31 筝体験学習

本日、5.6年生が筝の体験学習を行いました。教えてくださったのは、野田現代邦楽アンサンブルで活動されている4名の講師の先生方です。はじめにお筝のつくりと名称、そして使う爪の種類について丁寧に教えていただきました。今日は生田流の四角い爪をつけ45°斜めに座って演奏しました。6年生は、昨年も体験学習を行ったので筝演奏の経験がありますが、5年生は初めてです。最初は、おそるおそるという感じでしたが、少し練習すると慣れてきて指づかいも上手になりました。「さくらさくら」の曲はもちろんのこと、今日は、歌と合わせた「ひなまつり」の演奏にチャレンジしました。講師の方々の教え方がとても上手なので、短時間だったのですがとても上達しました。日本の守るべき伝統文化に触れることができた貴重な体験でした。講師の先生方、本当にありがとうございました。

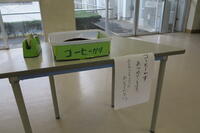

1/31 朝の児童昇降口の様子

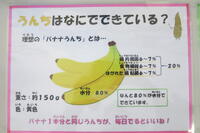

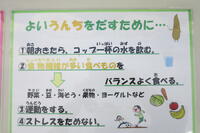

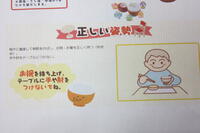

今朝の朝の児童昇降口の様子の紹介です。まず目に入るのが登校した何人かの友だちが、コーヒーかすコンポストを回してくれている様子です。(回すと空気が含まれ発酵が進みます。)たくさん入っているので重くなり力がいるようになりました。隣を見ると2年生の友だちが発展途上国へのワクチン寄付のために集めているペットボトルキャップを数えて入れていました。周りの友だちと声を合わせ数えると全部で598個でした。みんなびっくりです。右に目を移すと「未来 福にっこりプロジェクト」の一環として5年生が中心になって進めているコウノトリの里へ寄付するドライフラワーが置いてあります。低学年の子たちが箱の中を覗き込んでいました。また、正面には、昨日の一人一人のお弁当の写真(まずは、にじいろ、1年生、2年生の写真)の掲示です。自分だけでなく友だちのお弁当の写真を興味津々、笑顔で見ている子が見えます。そして、保健コーナーには健康の秘訣についての掲示物があります。よい「う〇〇」についてです。どの学年の子もよく見ています。福二小では、その時々の学習等に合った視覚に訴える掲示物・環境づくりに努めています。

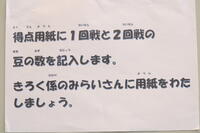

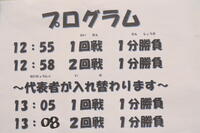

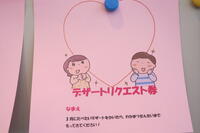

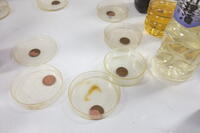

1/30 おはしの達人決定戦2023

本日、かねてからお知らせしていました「おはしの達人決定戦2023」を実施しました。昼休みに、体育健康委員会が中心になって進めました。目的は、①食事マナーを身につける。②箸を正しく使うことで、日本の文化を理解する。の二つです。子どもたちは、練習に練習を重ねました。今日は、各学級代表2名が出場しての達人決定戦です。スタートの合図とともに、運動会でおなじみの「天国と地獄」の曲がかかります。1分間の勝負です。高学年の部は6年生が第1位27粒です。低学年の部はなんと1年生が第1位31粒です。優勝者二人には3月に使うことができる「給食のデザートリクエスト券」が贈呈されました。出場選手のランキングは児童昇降口に掲示してあります。また、正しいはし遣いができる児童全員に後ほど「名人認定証」が贈られます。

1/30 お弁当の日

今日は、食育の一環として行っている子どもが作る「お弁当の日」でした。ねらいは、お弁当作りを通して、食への関心と自立を高め、感謝の心の育成や家族とのコミュニケーションを図ることです。①自分でおむすびを作る(又はご飯を詰める)【ベーシックコース】、②①+1品おかずを作る【おすすめコース】③自分でお弁当を作る【完ぺきコース】④全部おうちの人に作ってもらう(どうしても無理な場合)【エンタコース】この4つのコースの中からできるコースを選んで取り組みました。教室を回ると「見て見て、おにぎりを自分で握ってきたよ。」「ハムをハートの形にしたよ。」「のりで星を作ったよ。」「初めてお弁当を自分で作ったよ。」「パン粉を作るところから自分でやってみたよ。」「自分で作ったお弁当はおいしいよ。」等々、どの子も笑顔で教えてくれました。学級では、一人一人のお弁当の写真を撮りました。実際に自分自身でお弁当作りを体験することで、いつも作ってくれるおうちの方へ感謝の気持ちを持ってほしいなと思います。保護者の皆様には、大変なご苦労をおかけしたと思います。ご協力ありがとうございました。

1/27 3年生クラブ見学

今日は、3年生のクラブ見学の日でした。本校のクラブは、スポーツクラブ、アートエンジョイクラブ、自然科学・写真イラストクラブの3つです。3年生は、4.5.6年生の活動の様子を見学したり、活動内容の説明を聞いたりしました。4年生になるとクラブが始まります。どのクラブに入りたいかを決めるための見学です。年度末も近づいてきましたので、このような来年度を見据えた活動も増えてきます。3年生は、真剣な顔つきで見学していました。

1/26 キャリア教育

本日、6年生がキャリア教育の一環として、野田市内のペットショップAIAIさんの店長さんと野田市内でTNRの活動をしていらっしゃるボランティアの方をお招きし、お話を伺う授業を実施しました。ペットショップの仕事は、ペットの美容と健康を守ることの二つだそうです。今日は、お店の看板犬3匹を連れてきてくれました。実際に、ブラッシングをさせていただく等、仕事の体験もさせていただきました。また、地域猫を捕まえて避妊手術を行い、また、捕まえたところに返しているボランティア活動についても詳しく聞かせていただきました。ペットショップAIAIさんでは、保護猫の譲渡会も行っているそうです。大切な命と向き合っている仕事について知ることができ、生きた学びとなりました。

1/25 文化財出前授業

本日、6年生を対象に「文化財出前授業」がありました。野田市郷土博物館の方々が、野田市で発掘された昔の遺跡を持ってきてくださり丁寧に説明してくださいました。また、太平洋戦争を終結に導いた野田市の偉人である「鈴木貫太郎氏」について、クイズを通して詳しく説明していただきました。鈴木貫太郎氏は昔「鬼かん」「泣きかん」と呼ばれていたこと、トランプ遊び好ききだったこと、身長が当時の人には珍しく180cmもあり大きな方だったことなどを教えていただきました。貴重な機会となりました。

また、6年生とにじいろ学級のお友だちは、火起こし体験をしました。マッチやライターがない時代に我々の祖先が行っていた火起こしです。なかなか難しい作業でしたが、どのグループも種火を作り火起こしを成功させました。中学校の社会(歴史)の学習にも結びつく貴重な体験でした。

1/24 異国文化体験授業

本日、野田市英語教育推進プロジェクト異国文化体験授業を行いました。来てくださった講師の先生方は、フィリピン、イギリス、ブラジル、オーストラリア、ジンバブエの出身の方々です。3.4時間目を使って全校同時の授業を実施しました。各学年4人の講師の先生の英語での授業を20分単位、4コマ体験しました。フラッシュカードを用いて、日本とネイティブ講師の先生の出身国にまつわるものを対比しながら、英語でのやり取りをしました。質問コーナーでは、皆、積極的に手を挙げて質問していました。世界は広く、様々な文化があることを体験できる良い機会となりました。

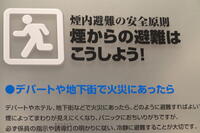

1/23 西部防災センター体験

今日は、福田一小の友だちとの4年生合同社会科見学でした。西部防災センターに行きました。防災センターでは、まず始めに「登下校の安全について」と「自然災害のことについてとその対応の仕方について」の映像を見て、学びを深めました。次に、実際に東日本大震災の時の関東の揺れと同じ震度5弱の揺れを体験しました。揺れと同時に起こる音も不安を増長します。まずは、身の安全を確保して頭を守る体験をしました。次に、消火器を使って消火の体験をしました。最後は、火災の時に出る危険な煙への対処の方法を学びました。煙は、上へ上がっていく性質を持っているため、鼻と口を押えながら、身をかがめての避難を実際に体験しました。煙の中では、周りが見えずらくなります。避難出口まで誘導する足元の誘導灯をたよりに避難しました。防災の大切さを学ぶ貴重な体験でした。

1/20 コウノトリの里への寄付の準備

昨日、道徳の研究授業を行った5年生。「本当の親切」についてをどの子も一生懸命考え、学習に参加していました。自分なりの意見をクロムブックに書いてペアになって伝え合ったり、発表やつぶやきで表現したりできていました。成長した姿をみて嬉しくなりました。

今朝は、その5年生が朝ボランティアに参加しました。コウノトリの里へ寄付する花束の準備を行いました。花束にひもをつけ袋詰めしてタグをつけました。なかなか難しい作業でしたが、素敵な花束のラッピングができました。来年は、最高学年のリーダーになる5年生、頼もしくなりました。

1/19 警察署見学

本日、3年生が福田一小の友達と一緒に野田警察署に見学にいきました。警察署では、警察署の仕組みや仕事についてを丁寧に教えていただきました。そして、一人一人に警棒や手錠を持たせていただいたり、防刃チョッキを着させていただいたりしました。また、パトカーや移動交番車にも乗せていただきました。警察署の皆さんは、最後の質問タイムでもたくさんの疑問に丁寧に答えてくださいました。私たちの安全を日々支えてくださっている警察署の方から、直接話を聞くことができた貴重な学びの体験となりました。

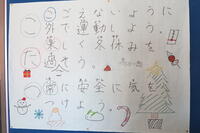

1/18 縄跳び記録会練習

今日の業間休みは、縄跳び記録会の全校練習日でした。自分が練習したい技のブースに行き、各自練習します。前跳び、後ろ跳び、交差跳び、あや跳び、二重跳びなどなど、自分の力に合わせて練習します。今日は、寒さも和らぎとても過ごしやすい一日でした。身体を動かすことは、脳の活性化にもつながります。寒さに負けず、頑張れ福二っ子!

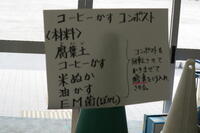

1/17 有機肥料を作る!

3.4年生は、今年度「キッコーマンものしりしょうゆ館」や「明治なるほどファクトリー」へ校外学習に行き、醤油や乳製品を作る工程を実際に見学する学習をしてきました。その中で、醤油を作るためには「麹菌」が、そして乳製品を作るためには「乳酸菌」が必要だということを学んできました。今日は、今月の土曜授業日に集めたコーヒーかすの仕込みを3.4年生と一緒に行いました。2回目の仕込みです。腐葉土、米ぬか、油粕、近隣の芽吹き学園で作っているEMぼかし(EM菌)を回転式コンポストに入れ、何回も回してかき混ぜます。夏に比べて冬は、発酵に時間がかかりますが、熟成されると有機肥料も味噌や醤油のような匂いに変わってきます。「コーヒーかすコンポスト」は、児童昇降口に1つ、「給食の残菜コンポスト」は、給食室脇の戸外に2つ設置しています。保護者の皆さんも来校した際は、コンポストを回転させる体験をしてみてください。酸素を取り入れるための撹拌です。

コンポストには、回転式だけでなくいろいろな種類があります。段ボールもコンポストになります。また、野田市では、家庭でコンポストを購入する際は助成金も出ます。ご家庭でも生ごみの再利用にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。限られた資源を有効に使って、一緒に「未来 福にっこり プロジェクト」を地域に広げていきましょう!

1/16 2時間目の学習

昨日、今日と雨続きです。ここのところ雨が降らず、どこもかしこも乾燥しきっていたので、動植物にとっても我々人間にとっても潤いを取り戻せた一日でした。

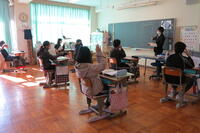

休み明けの月曜の今日、2時間目に教室の様子を見に行きました。1年生は、国語の学習でした。11月から、国語と算数の時間、16人を2グループに分けた少人数グループでの学習を取り入れています。「みぶりでつたえる」という説明文の学習をしていました。2年生は、大きな数について考える算数の学習をしていました。大型テレビを使いながら、考え方を発表している場面でした。3.4年生は、体育館で縄跳びの学習をしていました。2人組でペアの友だちが跳んだ回数を数え合っていました。5年生は、理科の学習でした。電磁石の学習です。電磁石で動く車を制作していました。6年生は、国語の学習です。場に応じた話し方について、活発に意見交換をしていました。どの子も落ち着いて学習に取り組んでいました。

1/16 校内席書展 他

昨年末から取り組んでいた「書初め」。先日、席書会を行い1.2年生は硬筆、3年生以上は毛筆を使い、作品を仕上げました。3年生以上は特別非常勤講師の石塚先生に最後の指導をしていただきながらの作品作りでした。どの子も冬休みの練習の成果を発揮し、作品が完成しましたので、児童昇降口に1月20日(金)まで展示しています。展示時間は、14日(土)の学校メールでお知らせしてあります。時間がありましたら、どうぞご覧ください。

本校の職員より、上記の写真にある6冊の本の寄付がありましたのでご報告いたします。学校図書館で活用していきます。

1/14 コーヒーかすを肥料に!

本日は、土曜授業日です。昨日、学校メールでお知らせいたしました通り、コーヒーかすの収集日でした。自然環境を守り資源の再利用を進める本校の「未来 福にっこり プロジェクト」の一環として取り組んでいる「コーヒーかすを肥料にする」取組です。本日、ご協力いただきました保護者の皆様、ありがとうございました。前回集めたコーヒーかすは、油粕、米ぬか、EMぼかし(芽ふき学園で作っているもの)を入れて、回転式コンポスターで発酵させています。撹拌する必要がありますので、気が付いた子どもたちがコンポスターを回転してくれています。コンポスターの中に手を入れてみるととても温かいです。手を入れて温かさを確かめると子どもたちは一様に驚いていました。発酵している証拠です。

また、今日の朝も、6年生がボランティア活動をしてくれています。ペットボトルキャップも、地域の皆さんと保護者の皆さんのご協力のおかげで、4袋とちょっと集まっています。ありがとうございました。

1/13 ワンポイント避難訓練

本日の清掃時間に、子どもたちには実施時間を知らせていない、ワンポイント避難訓練を行いました。地震を想定した訓練です。子どもたちは、放送を聞くと掃除を中断し、安全な場所で頭を守ってダンゴムシの体制になりました。地震大国の日本です。いつ、どこで大きな地震が起こるかわかりません。「いざは常なり」のことわざ通り、いつ起こるかわからない災害に対応できるよう、常日頃から準備や訓練をしていくことが大切だと考えています。一つしかない大切な命です。「自分の命は自分で守る」という心構えを持って、いざという時に行動できる子を育てていきます。

1/12 穏やかで暖かい日

今日は、ぽかぽか陽気となり穏やかな一日でした。今日は、第二木曜日ですので、「グリーンボランティア」の日です。地域の方々がたくさん来てくださり、正門わきの三角コーナーへにキンセンカの苗を植えてくださいました。春に花が咲くのが楽しみです。また、校庭脇の竹林の整備もたくさんの方が手伝ってくださいました。(写真がなくてすみません。)折れた竹も切っていただいたので、危険がなくなりました。福二小は、地域の方々に大変お世話になっています。グリーンボランティアの皆さん、ありがとうございました。

今日だけでなく、昨日もポカポカ陽気でした。昼休みには、クラス遊びを楽しむ明るい声が校庭に響いていました。特に、1年生の成長に目を見張りました。クラス全員でケイドロ(警察と泥棒)を楽しみました。担任の先生も子どもたちも、皆笑顔笑顔で遊んでいました。教室に帰る時には、口々に楽しかったと話していました。

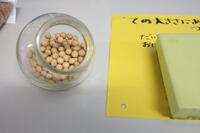

1/11 お箸名人になるために・・

先日、このHPの学校の様子でもお知らせした今月末に行われる「お箸名人決定戦」に向けて、子どもたちは練習に励んでいます。正しい箸の持ち方をしないと大豆をうまく掴むことができませんので、担任の先生と栄養士の先生のサポートを受けながら、子どもたちは頑張っています。隙間の時間を使って、意欲的に取り組んでいます。

今日、食育コーナーに展示した「黒豆」は、本校の職員の畑でできた黒豆ですが、大豆と比べると大きく丸みがあります。黒豆に比べると大きさや形がまちまちな大豆は、黒豆を掴むよりも少し難しいようです。これからの未来を生きる子どもたちが、日本の文化であるお箸を上手に使えたらかっこいいです。頑張ってほしいなと思います。食事の時、ご家庭でも見ていただき励ましの声掛けをしてくださるとありがたいです。保護者の皆様、よろしくお願いいたします。

1/10 新年あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。2023年の幕開けですね。今日から、福田二小も新年のスタートです。いつもより少し長い冬休みを過ごした子どもたちが、今日、元気に学校に戻ってきました。寒い朝でしたが、子どもたちの声が響くと校舎内は花が咲いたように明るくなりました。

冬休み明け集会は、元気アッププランで歯磨きを頑張った全校の子どもたちへの表彰から始まりました。学級の代表が賞状を受けとりました。また、今年、頑張ることを2.4.6年生の代表が発表しました。校長からは、今年はうさぎ年、うさぎのように飛躍できるように頑張ることについてと、夢や目標を持って準備することを大切にという二つの話がありました。体育健康委員会委員長が縄跳びの技の披露をしてくれました。その見事な技が下級生の縄跳び記録会への準備の動機付になりました。保護者の皆様、地域の皆様、今年もどうぞよろしくお願い致します。

12/23 よいお年を・・・

冬休み前の廊下を歩いていると、まず出迎えてくれたのが1年生のリースの絵です。力作ぞろいの可愛い絵でした。各教室を覗くと、自分の机の中や荷物を整理したり、仕上げの学習に取り組んだりしています。校庭に出てみると、にじいろ学級のみんなが近くのお店のポストまで年賀状を出しに行くところです。また、元気で楽しそうな声が聞こえてくるので行って見ると3.4年生が学級レクの真っ最中でした。今日で、今年2022年の学校での学習が終わります。みんな、よりよく成長し頑張りました。

昨日、児童昇降口では、年明けに行う「お箸名人決定戦」に向けて、たくさんの友だちが練習をしていました。また、給食時の校内放送で、千日紅(せんにちこう)の茎を使って作ったリースの土台が欲しい人を募ったところ、何人かのお友だちが希望者名簿に名前を書きに来ていました。本日、希望者にリースをプレゼントしました。

保護者の皆様、地域の皆様、日頃より本校の教育活動にご理解ご協力をいただき、ありがとうございました。皆様のおかげで、無事冬休みを迎えることができます。本当にありがとうございました。どうぞ、良いお年をお迎えください。

12/23 冬休み前集会

本日、冬休み前集会を実施しました。校長からの話は、4つでした。1つ目は、「2022年を振り返り新年の目標を持つこと」について、2つ目は「役に立つこと」について、3つ目は「感謝を言葉で表すことの大切さ」について、4つ目は「安全」についてです。冬休み中に努力してほしいことや気をつけてほしいこと、そして、これから頑張ってほしいことについて話しました。また、読書手帳の表彰を行いました。

その後、生徒指導主任の話、計画放送委員会より冬休みのめあての発表がありました。今年は、「こたつ」です。全校で声を合わせて確認しました。

12/22 コウノトリの里へ寄付準備

本校では、「未来 福にっこり プロジェクト」を立ち上げ、自然環境の保護と資源の再利用を目的に、できることから活動を始めています。その活動の一環として、田植えや稲刈り、生き物調べでお世話になった共生ファーム・コウノトリの里へドライフラワーを寄付することとなりました。中心になって活動するは、環境等について(SDGS)学んでいる5年生です。今日の朝、5年生が、6年生や職員が作ったドライフラワーを使って、寄付の品を作りました。児童昇降口に展示しています。保護者の皆様も、来校時にどうぞご覧ください。

本校の活動について、保護者の皆様にも知っていただけたら幸いです。

12/21 あわてんぼうのサンタクロース

今日、福田二小には、「あわてんぼうのサンタクロース」が来ました。校長室、職員室、事務室、給食室、そして1年生から6年生の教室全部に、にじいろ学級の可愛いサンタさんたちがプレゼントを持ってやってきました。この日のために内緒で作っていた力作です。先生方や各教室のみんなは、思いがけないプレゼントに嬉しさいっぱいです。クリスマスには少し早いですが、今日の給食はケーキ付きです。にじいろ学級のお友だちの作ったプレゼントを見ながら、ほっこりした気持ちになって給食をいただきました。可愛いサンタさんたち、どうもありがとう!

12/20 東京理科大学出前授業

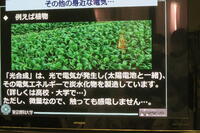

今日の5.6時間目、東京理科大学 理工学部教授の杉山睦博士と学生さん2名をお招きし、6年生理科の特別授業を行いました。教授は「身の回りにある電気と生活」について、実験を通して子どもたちの発達段階に合った授業を展開してくださいました。「世の中の物質は、電気を持っていること。私たちの身近にあるオレンジジュースや醤油を使って電気を取り出すことができること。植物が行っている光合成は、実は光で電気を発生させその電気エネルギーで炭水化物を作っていること。」などなど。杉山博士は、知らなかったことをたくさん教えてくださいました。

子どもたちは、実験を通して、昔からある発電とクリーンエネルギーと言われる発電についてのメリット、デメリットを表にまとめました。また、今、研究室では、透明な太陽光パネルを作る研究をしているという話も聞くことができました。知的な刺激をいただけた2時間の授業でした。東京理科大の杉山博士と学生の皆さんに感謝です。

12/19 縄跳び練習

今朝は、霜柱ができるほど寒い朝でしたが、太陽も出てきて晴れた1日でした。校庭に出てみると1年生と2年生が、縄跳びの練習をしていました。前跳びや二重跳びなど、それぞれの目標に向かって一生懸命練習していました。年明けには、学校をあげて本格的な練習を行います。縄跳び記録会も計画しています。子どもたちがどれだけ成長するか楽しみです。頑張れ!福二っ子!

12/16 学力テスト

本日、国語・算数の学力テスト(ベネッセ)を実施しました。全校一斉に行いました。各教室を見に行くと、どの子も真剣に問題に向き合っていました。結果が出るのはまだまだ先ですが、自分の得意なところ、苦手なところを知る良い機会にさせたいと思います。

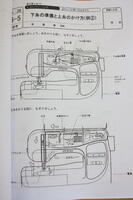

12/15 ミシンの糸掛け

5年生になると家庭科の学習でミシンを扱います。ミシンは、上糸と下糸を使って縫う機械です。まず、ミシンの構造を学び、上糸のかけ方を学びました。そして、一人一人が上糸をかける練習を行いました。1から6までのミシンに貼ったシールをたよりに、何度も練習しました。一度覚えてしまえば、簡単な作業ですが、覚えるまでは大変です。5年生のみんなはグループに分かれ、助け合いながら真剣に取り組んでいました。昨日と違い太陽の光が差し込むぽかぽかとした家庭科室で、頑張る5年生でした。

12/13 いろいろな作品たち

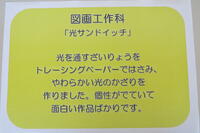

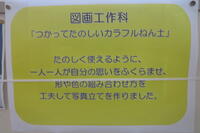

本日、廊下を歩いているとたくさんの作品が目に飛び込んできます。今日は、6年生と3.4年生の国語や図画工作、家庭科などの作品を紹介します。日々学習で取り組んできた作文や作品たちです。天気のあまり芳しくない一日でしたので、廊下を通りながら目を向ける先生や友だちが多かったです。図書室も今日、今日は大賑わいでした。

12/12 全校集会

本日は、12月12日。福二小の創立記念日です。マスコットキャラクターの「キャプテン福二」の誕生日でもあります。今日の集会の最初に、先日の持久走大会の表彰を行いました。各学年の第3位(4年生は第1位)までに入賞した友だちの表彰です。一生懸命頑張った子どもたちは、賞状を手に嬉しそうでした。次に「あおいそら運動」の実践文と善行賞の表彰を行いました。夏休みに取り組んだ作文や日々の善い行いが表彰されたことはとても嬉しいことです。

校長からは、「知る。知ろうとする。」ことの大切さについての話をしました。物事について考える時には、材料がなければ考えることは難しい。だから、知るということ。知ろうとすることは大切であるという内容です。子どもたちだけでなく、我々大人も意識していかなければならないことだなと改めて考えながら話をしました。今年も残り19日です。師走です。

12/10 授業参観

本日、授業参観を行いました。子どもたちは、保護者の方々が来てくださりとても喜んで学習に参加していました。まだまだ続くコロナ渦ですが、国は子どもたちの活動の制限を解除する指針を出しています。

市内の学校では感染者が増加している傾向がみられます。本校では、状況を見極めながら感染対策を講じて教育活動を行っていきます。保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。また、「未来 福にっこり プロジェクト」のためにコーヒーかすをお持ちいただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。次回の土曜授業の際に、また回収いたします。学校では、子どもたちのアイデアを生かし、子どもたちの主体的な活動を引き出すことに重点を置いて、このプロジェクトを進めています。どの子にも、自分や友だちのアイデアが生かされて、形になっていくことの達成感を味わってもらいたいと思います。保護者の皆様、本日は、ご参観ありがとうございました。

12/10 創立記念集会

本日、創立記念集会を行いました。福田二小の創立記念日は12月12日です。今年は149周年です。福田二小は、明治7年、普門寺で寺子屋のような形で始まりました。「三尾小学校」と呼ばれていました。3回の引っ越しを経て、この西三ケ尾の地に定まりました。名前は4回変わっています。

校長からの話は2つ、1つ目は福田二小の歴史について、2つ目は今取り組んでいる「未来 福にっこり プロジェクト」を含めた、来年の150周年に向けての取組についてです。プロジェクターを使って歴史や活動について確認しました。福二小の宝や自慢をさらに見つけて、自然環境を守り資源の再利用をしていく、そして、自分たちにできることをみんなで考えていくことを確認しました。

12/9 スーパーにじ開店No2

今日のスーパーにじには、1年生や5年生が来店しました。この写真は1年生が来店した時の様子です。お客さんは、2,000円(模擬のお金)が入ったお財布と買い物袋を受け取り、買い物を始めます。にじいろ学級の店員さんは、レジ係とお客さん対応係に分かれて仕事をします。今年は、お惣菜がとても充実しパワーアップしています。店員さんの働きぶりもとてもよく、商品の説明やサービスなどとても行き届いたスーパーです。にじいろ学級のお友だちは、明日は、授業参観、おうちの人がお客さんとして来てくれるのをとても楽しみにしています。

12/8 スーパーにじ開店

今週けやきホールに「スーパーにじ」が開店しました。にじいろ学級のお友だちが、生活単元の学習で準備してきたお店です。毎年行っている学習ですが、年々パワーアップしています。子どもたちは、実際にスーパーに行ったことをよく思い出して、いろいろな商品やアイテムを手作りしました。本物そっくりの世界で一つだけのレジ(バーコードリーダーもついている)を一人一人作ったり、買い物かごの底にちらし(ありがとうございましたの文字入り)を入れたり、そこかしこに工夫が見られます。今日は、2年生と4年生がお客さんです。1週間を通して全ての学年がお客さんとして来店予定です。買い物学習を終えた子どもたちの感想を聞くと、皆、口をそろえて「楽しかった!」でした。土曜日の授業参観時、けやきホールの「スーパーにじ」を覗いてみてください。にじいろ学級のお友だちの頑張りが感じられると思います。よろしくお願いいたします。

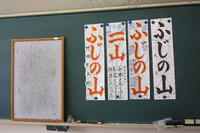

12/7 書初め練習

本日、特別非常勤講師の石塚先生による書初めの練習を実施しました。3年生から6年生が対象です。一人一人が石塚先生の丁寧な指導を受け、取り組みました。今年は、3年生が「いけ花」4年生が「ふじの山」5年生が「夜の便り」6年生が「強い決意」がお題です。子どもたちはどの子も集中して取り組みました。石塚先生の特別授業は全3回です。年明けの席初会の時にも指導していただきます。もうすぐ2022年が終わり、新しい年が明けます。書初めの練習を通して、日本の年中行事や文化に親しんでほしいと思います。

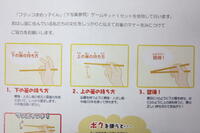

12/6 おはし達人決定戦2023

2023年1月30日(月)12:50~13:15けやきホールにて「おはし達人決定戦2023」を行います。体育健康委員会の企画です。ねらいは2つ。「①食事マナーを身につける。②箸を正しく使うことで日本の文化を理解する。」です。まだ1カ月以上先のイベントですが、12月中に各クラスの代表2名を選出します。箸を正しく持てる児童から代表者を決定します。この期間に正しい持ち方ができた児童に、「おはしつかい名人認定証」をわたします。

「おはし達人決定戦2023」の高学年の部と低学年の部の優勝者の副賞として、3月に使用できる「給食リクエスト券」1枚を贈呈します。この機会に正しいはしづかいを身につけられたらいいなと思います。大豆を使って行います。そろそろ担任から子どもたちに話があると思います。ご家庭でも楽しみながら練習するなど、ご協力ください。「フジッコまめっ子くん」ゲームキットを使用して行います。

12/5 学区探検

本日、1年生と2年生合同の学区探検を行いました。3グループに分かれ、探検に行ってきました。聖華保育園、ケアハウス野田、普門寺の三か所です。朝から時折弱い雨が降っていたので心配でしたが、当初の計画通り実施できました。コロナ感染症の影響で、学区にある施設との交流は少し制限されたものになってはいますが、その中でも快く子どもたちを受け入れてくださった各施設の方々に感謝いたします。子どもたちの生きた学びとなりました。

12/2 持久走記録会

朝は、雲が多かったですが持久走記録会が始まる少し前から太陽が顔を出し、心配していた寒さも和らぎました。10月の終わりから練習に取り組んできた持久走です。1年生にとっては初めての、そして6年生にとっては小学校最後の持久走記録会を行いました。1~3年生、4~6年生が一緒に走りました。どの子も一生懸命自分のめあてに向かって走りました。辛く苦しい持久走ですが、自分に負けない強い気持ちを持つこともめあての一つです。一人一人が素晴らしい走りを見せてくれました。また、友だちに送る声援も素晴らしかったです。

また、お忙しい中、応援に駆けつけてくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

12/1 避難訓練(火災)

本日、火災を想定した避難訓練を行いました。1階の給食室から出火した想定で行いました。どの学年の子どもたちも、無言ですばやく校庭へ避難できました。防災教育には3つの目標があります。

①自分の安全(命)をまもること

②家族や友だち、地域の人々と助け合うこと

③自分の住んでいる地域の災害の歴史について知ること

今日の訓練は、①についての訓練でした。火事や地震などの災害はいつやってくるかわかりません。「いざは常なり」です。ご家庭でも、家族の団欒の時などに「いざという時にどうするか。」について話題にしていただければと思います。

11/30 福田中出前授業(数学)

本日、福田中の数学の先生が6年生を対象に、出前授業をしてくださいました。小学校では「算数」を学んでいますが、中学校に進学すると「数学」という教科を学ぶことになります。「算数」は、日常生活で必要となる計算等で正確な答えを出すことが目的です。一方、「数学」はというと、負の数や平方根など、日常生活では目にしない抽象的なものを使って「なぜそうなるか」を理解していく教科です。

今日の授業は、-(マイナス)という概念を使いながら、座標の意味や点の位置の表し方を理解し座標を平面上の点で表す学習でした。座標上の点を定め線でつなぐ作業を終えると何かができているという楽しみもある学習でした。数学の入り口の学習を丁寧に教えてくださったのは、竹野先生です。ある子は、今日の授業の中で「自分の得意を見つけた!」と自分のいいところ発見をしたようです。また一つ中学校への階段を上った6年生でした。竹野先生、ありがとうございました。

11/30 市長と話そう集会

本日、2校時~業間休みにかけて「市長と話そう集会」を行いました。鈴木有野田市長さんがお見えになり、4年生から6年生の児童と対話しました。子どもたちは市長さんに、事前に準備していた質問をしました。子どもたちのたくさんの質問に、市長さんは一つ一つ丁寧に答えてくださいました。市長さんの子ども時代のこと、現在の仕事内容について、野田市の良いところ、野田橋の渋滞の改善について、16号の渋滞の緩和に向けた印西市まで続く新しい道路建設についてなどなど、たくさんのことについてお話しくださいました。特に、福田地区は野田市の中で東京に最も近く自然が残っている場所であることをお話ししてくださったことが子どもたちの心に残ったようです。

最後に、「三食よく噛んで食べること」「困ったことがあったら相談すること」「SNSで知り合った人を信用すると危険なこと」「目標を持って好きなことに打ち込むこと」が大切であるとお話しくださいました。今日の集会は、子どもたちにとって市長さんの生の声をきくことができたとても貴重な体験でした。

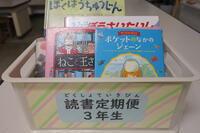

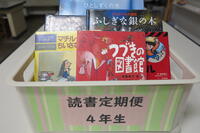

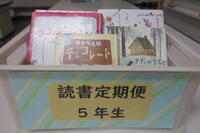

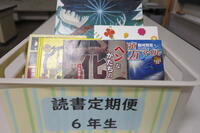

11/29 南図書館読書定期便

本校では、読書環境の整備に力を入れています。12月より、新しい取り組みとして南部地区にある「南図書館」と連携し、読書定期便の利用を始めます。「読書定期便」とは、本校の学校図書館に置いていない本を選んで借り受け、定期的に本の入れ替えをするシステムのことです。2年生以上で利用します。学年に合った本を学校図書支援員の手塚先生が選書し、本日借り受けてきました。2年生以上の学年の教室に置きます。丁寧に大切に扱うことの約束を守って、学校のみで読むことができます。読書は心の栄養です。この取組を通して、どの子もたくさんの本と触れ合い、本と親しくなってほしいと思います。

11/28 1年研究授業

本日、1年生の校内研究授業を行いました。本校では、算数の研究をしています。生活に密着した導入を行うこと。子どもたち一人一人の特性に合った指導をすること、ICTを活用した学び合いをすることの3点を特に力を入れて研究しています。今日は、1年生の「大きな数」の展開でした。子どもたちは、クロムブックを使って、自分で考えたおはじきの数え方を写真で取り込み、考え方を直接書き入れて、二人組、三人組で共有しました。その後、大画面でクラスで共有し、発表し合いました。

今日、講師で来てくださったのは、野田市教育委員会の指導主事の長谷川友久先生でした。授業後の研究協議会では、今後の研究に関わるいろいろな助言をいただきました。

福田中(国語)出前授業

本日、福田中学校の国語の先生が、6年生に出前授業をしてくださいました。小中連携の一環としての取組です。文章は、順番を変えることで意味が違ってくることを教えていただき、6年生は「かりやすい文をつくる」学習を行いました。何を言いたいかをはっきりさせ、同じ文章でも話す順番を変えて文を組み立てました。中学校で実際に使っているプリントにチャレンジしました。学習の途中、先生は雑学をはさんでお話してくださったり、小学校と中学校に壁はなく、階段があるだけ、一歩一歩進んで登ればいいことを教えてくださったりしました。中学校に進学することの不安を払拭してくださいました。荒井先生、ありがとうございました。

11/22 校内持久走大会試走

本日、校内持久走大会の試走を行いました。穏やかな天気で持久走日和でした。1.2.3年生の低学年と4.5.6年生の高学年の児童とに分かれてのレースです。校庭と学校の外周を使って走りました。練習の時とは少し違った面持ちでどの子も試走に参加していました。今日の経験を糧にして、本番ではより自分自身の力を発揮できるといいなと思います。頑張れ!福二っ子!

11/22 福田中(保健体育)出前授業

本日、福田中学校の体育の先生2名が、6年生へ出前授業をしてくださいました。今日の学習のめあては、「主運動に入る前のアップの方法が分かる」です。授業の内容は単元によって違いますが、主運動に入る前に身体がうまく動くように準備するための方法について学びました。授業の中では、主運動に入る前には、身体の各部分にこれから運動するよ!というメッセージを送るためにアップが必要なこと、ただ走るだけの運動ではなく違った運動を組み合わせて行うことは、体の動きをスムーズにするためにとても大切なことだということを学びました。中学校に行くと武道も始まるそうです。小学生の6年生にとっては、少しハードな運動でしたが、どの子も熱心に真剣に授業に参加し学びを深めることができました。福田中学校の石田先生、樋口先生、ありがとうございました。

11/21 わぴちゃん特別授業

本日、わぴちゃんこと自然ライター・気象予報士の岩槻秀明さんをお招きし、5.6年生の特別授業を実施しました。最初に6年生が計画しているビオトープづくりについてです。6年生からビオトープを作る目的についてと、どんなビオトープを作りたいかについての説明がありました。目的は2つです。一つ目は「福田地区の在来種を守り増やすこと」、二つ目は「学校のみんなやこれから入学してくる子たちに、たくさんんの生き物を見せる」です。わぴちゃんからは、ビオトープを作る上での考え方や注意点などを教えていただきました。特に、ビオトープに入れる魚については、同じ種類でも、地域によって遺伝子が違うので、福田地区なら福田地区に住んでいる魚を入れることに気をつけることが大切だそうです。外来種の脅威についてもお話しくださいました。

また、「実は人間だけがごみを出す、他の生物は、自然の中で循環してごみをだすことはない。」というわぴちゃんの言葉が、子どもたちの心に残ったようです。わびちゃんは講義が終わった後、実際にビオトープの候補地を見てくださり、雨水利用についてなど、いろいろアドバイスをくださいました。生き物や自然環境を守ることについての学びが深まりました。

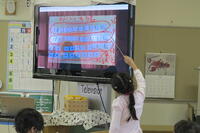

11/21 福田中(理科)出前授業

本日、小中連携の一環として福田中学校の理科の先生が6年生の出前授業に来てくださいました。小・中の連携による授業実施により、「中一ギャップ」の解消、そして進学へのストレスを軽減しスムーズな移行を図るためです。

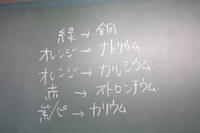

今日の授業のテーマは「炎色反応」についてです。5つの水溶液を染み込ませた綿が、燃える時にどのような色をしているかを調べる実験をしました。実験の結果、銅→緑、ナトリウム→オレンジ、カルシウム→オレンジ、ストロンチウム→赤、カリウム→紫・ピンクとなりました。少人数ですので、全員が自分の手ですべての実験を行うことができました。先生は、とても丁寧に説明してくださり、子どもたちは中学校での理科の学習が楽しみになりました。

福田中学校の磯貝先生、出前授業、ありがとうございました。

11/18 6年生池のペンキ塗り

本日、6年生が算数の学習でペンキの必要量を計算して計画していた、職員玄関わきの池のペンキ塗りを実施しました。業者さんに水漏れの修理をしていただき、準備が整ったので、本日のペンキ塗り実施となりました。6年生が考えて選んだ色で塗りました。まだ完成していませんが、完成が楽しみです。6年生、ありがとう!

11/18 ワンポイント避難訓練

本日、ワンポイント避難訓練を行いました。大きな地震を想定しての訓練です。授業中の地震という想定でしたが、それぞれの活動の場所に合わせて一番安全な方法で、一時避難をしました。最近、地震が頻発しています。いつ起こるかわからない災害です。訓練や準備を怠らず「自分の命は自分で守る」を合言葉に指導していきます。