ブログ「校長室から」

校長室から(187)1月22日(水)「2年生畑の先生にお礼&大根販売会(能登半島地震募金)」「不審者対応訓練」「市長表彰授与式(1月21日)」

今日の給食では、2年生が生活科で育てた大根が、おいしいサラダになって全校に出されました。2年生は、土作りや育て方のご指導をいただいた地域の方を給食の時間にお招きして、立派な大根が収穫できたお礼の気持ちを伝えました。そして、昼休みに、姉妹都市の能登町への義援金にと、たくさんできた大根を1本50円で販売したところ、およそ150名もの方にご来校いただきました。お世話をしてくださった鈴木さんも、販売会の様子をご覧になって喜んでくださいました。みんなニコニコの、うれしい大根販売会でした。

また、本日は、流山警察署生活安全課の方に不審者役をお願いし、不審者対応避難訓練を行いました。6年2組の教室に刃物を持った人が侵入するという設定で、他の全校児童が避難体制をとる練習をし、オンラインで、警察の方から、学校だけでなく、登下校中や、自宅でも、不審な人に気をつけるためのお話を伺いました。1年生も、担任の指示に従い、落ち着いて避難行動がとれていたので感心しました。私達教職員も、常に最悪の事態が起きないよう努めながら、いざという時の備えをしっかりとしていきたいという思いを新たにしました。

最後に、昨日、流山市文化会館にて、市長表彰授与式がありました。市長表彰は、県・関東・全国・国レベルにおける各種大会等において、最高賞並びにそれに準ずる成績を収めた児童生徒に対し、市長から授与されるもので、本校では9名の児童が、野球、ダンス、空手、トランポリン、珠算の分野で活躍し、表彰されました。当日は、6年生1名が、受賞者を代表して市長より直接表彰状をいただきました。後日学校でも表彰式を行います。おめでとうございます!

校長室から(186)1月21日(火)「4年福祉体験学習」

4年生では、総合的な学習の時間に福祉に関わる学習を行っています。昨日は点字について、今日は、高齢者体験(もみじ箱)、白杖体験、車椅子体験をそれぞれ1時間ずつ行いました。車椅子では、狭いところや段差のあるところ、エレベーターやトイレなどバックをしなければならないところなどでの走行や、補助の難しさを体験していました。白杖体験では、見えないことへの不安や補助の難しさを体感しながら様々な気づきがあったと思います。ご高齢の方や身体に不自由がある方のことを思いやる気持ちや、困っている方がいるときに、手助けしようとする心情が育ってくれることと期待しています。

校長室から(185)1月20日(月)「校内書き初め展」「表彰式」「2年生大根収穫」

今日明日と、校内書き初め展を行っています。1年生から6年生までみんなの書き初めが並んでいるのは、なかなか壮観なながめです。3年生以上の学年では、12月に、卒業証書を書いてくださる坪谷先生のご指導を受けたこともあってか、今年は、太く大きな字で元気よく書けた作品が多く見られました。

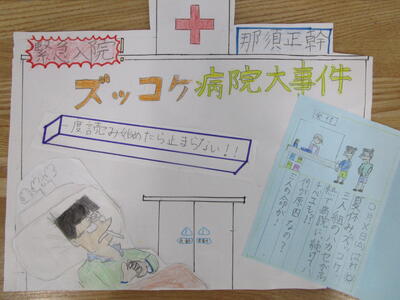

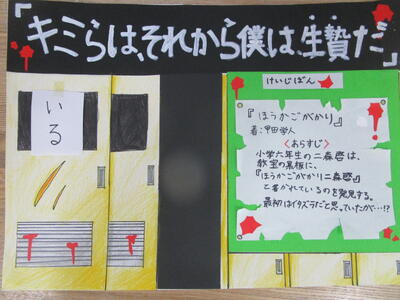

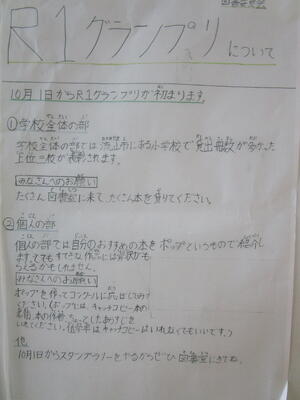

昼休みには、こども県展や防犯ポスターコンクール、R1読書グランプリポップ部門入賞者の表彰式を行いました。全校の皆さんには、後日、給食の時間に動画で紹介します。

2年生は、待ちに待った大根を収穫する日でした。一人一本、自分で選んで「うんとこしょ、どっこいしょ」と抜いた大根は、見事に育っており、葉っぱも青々していてとてもおいしそう(もちろん無農薬栽培です)です!あまりにも大きく立派な大根で、持ち帰るのが大変かな、と思いますが、家族へのおみやげに、気をつけて持って帰ってくださいね!2年生全員およそ180人が収穫しても、まだまだ300本ばかり畑にあります、ということで、昨年同様、2年生が、能登町への募金活動を兼ねて、保護者の方々に販売をすることになりました!詳細は、スキットメールでお知らせします。ご都合のつく方は、ぜひご来校ください。お待ちしています!

校長室から(184)1月17日(金)「阪神・淡路大震災から30年」「図書ボランティアさんワークショップ」「アストロトークwith天体観望会」

30年前(1995年)の今日、1月17日午前5時46分、兵庫県を中心に多くの方が被害にあった「阪神・淡路大震災」が発生しました。巨大地震によって大きな都市の建造物が破壊し、火災が発生した地域は一瞬にして火にのまれ、がれきの街と化し、多くの方々が犠牲となりました。この地震では、災害時のボランティア活動が復興に向けた大きな力になったことから、1月17日は「防災とボランティアの日」となりました。その後の30年の間にも、東日本大震災や熊本地震、能登半島地震、そして豪雨による各地の災害など、多くの自然災害が発生しています。これまでの災害から得られた教訓を継承し、いつ災害が来ても命が守れるように備えていきたいと思います。

図書委員会では、本日の委員会活動の時間に、日頃からボランティアで破れた本の修理や蔵書の点検をしてくださっている図書ボランティアの皆さんをお招きして、ワークショップを行いました。図書委員児童が4つのグループに分かれて、図書ボランティアの皆さん方から教えていただきながら、本の修繕をする体験をしました。思っていたよりも難しかったと感想が聞かれました。ボランティアの皆さんへの感謝の気持ちと、本を大切にしよう、みんなに伝えようという思いになった良い取り組みでした。

また、本日夜、本校を会場に、一般社団法人サイエンスエデュケーションラボ様主催・南流山子ども食堂の会共催の、地域の児童・保護者の方を対象にした天文の専門家による「アストロトーク」と「天体観望会」が行われました。ミニアリーナで宇宙に関するお話を聞いたり、校庭から天体望遠鏡で、金星、木星、土星を見る催しで、肉眼でも火星、木星、金星、土星、オリオン座や「冬の大三角」も見られましたが、望遠鏡で見ると、金星が欠けている形まで見えて感動しました。手作り科学館エクセドラ館長の羽村様のトークも大変おもしろかったので、機会がありましたらより多くの子ども達のためにまたおいでいただければと思います!

校長室から(183)1月16日(木)「語りのすばらしさ」「遊友スポーツ記録会」「席書会終了」

今日は読み語りの日です。私は2年1組で「二ひきのかえる」という絵本を読ませていただきました。新美南吉さんの文がとてもみずみずしく、渡辺美智雄さんの絵もユーモラスですてきな絵本です。2つめのお話は、「おはなしの花束」リーダーで本校の特別非常勤講師の山田先生の「語り」でした。山田先生の語りの中には、2年生には難しい言葉も出てきます。でも、子ども達はよく聞いているのです。そして、次第にお話の意味がわかり、次はきっとこうなるぞ、とわくわくしながら聞いているのがわかりました。絵のない、語りの世界の魅力を感じました。

校庭では、1・3・5年生の遊友スポーツ記録会が行われました。1年生のなわとびの記録は、6年生がお手伝いをしながら応援をしていました。チャレンジスピードでは、各クラスごとに「がんばれ~!」と応援が盛り上がっていました。明日は、2・4・6年生が記録会を行います。

体育館では、席書会最終日で、3年生と5年生が書き初めを頑張っていました。来週、書き初め展があります。各学年の子ども達が一生懸命に書いた作品を、ぜひご覧ください。

校長室から(182)1月15日(水)「第3学期学級委員任命式」

本日、お昼休みに3年生から6年生までの、3学期の学級委員の任命式がありました。受け取る態度、6年生の学級委員一人ひとりからの決意表明、児童会役員の進行、すべてにおいて最高に立派で、大変感動しました!6年生の素晴らしい態度を、3~5年生がしっかりと見習っているのが素晴らしかったです。6年生の決意表明にもあったように、誰もが楽しい学校生活を送れるように、1年間のまとめをして成長できる学期にという願いを、きっと実現できることでしょう。子ども達が頑張ろうとしている姿や真剣なまなざしを見る度に、すてきな子ども達のいる学校で仕事をさせていただいていることに、感謝の気持ちがあふれてきます。素晴らしいリーダーの皆さんに、期待とエールを送ります!

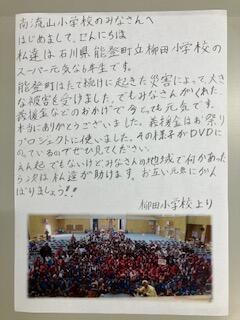

任命式が終わってから、さっそく6年生の学級委員が集まっていました。先日、能登町の柳田小学校から届いたお手紙へのお礼について相談をしているようです。学年の代表としても活躍しているのですね。頼もしいです!

校長室から(181)1月14日(火)「席書会はじまる」「遊友スポーツ記録会に向けて」

全国的にインフルエンザが流行しているとの報道に、3連休明けの欠席状況を心配していましたが、本日のインフルエンザ罹患児童は全校966名の中で合計3名でした。市内では学級閉鎖を行う学校が出始め、本校でも一度流行し出すとあっという間に拡大する可能性がありますので、換気や手洗い等、基本的な感染防止対策に十分注意してまいります。

本日から、明日、明後日にかけて、3年生以上の学年で席書会を行います。2学期末に専門の先生をお招きした時には、学年全員が体育館に集まって練習会を行いましたが、席書会では、体育館で2~3クラスずつ、広くスペースを使って行っているので、冬休みの練習の成果もあって、練習の時よりものびのびと書けている様子でした。今日は、4年生4クラス、3年生2クラスのみんなが、一生懸命に書き初め用紙に向かっていました。

外では、陽ざしが降り注ぐ中、今日もたくさんの子ども達が縄跳び練習に励んでいました!

校長室から(180)1月10日(金)「みんなで体力づくり」

今日から通常日課。大変良い天気で、休み時間の校庭には、子ども達の元気な声が響いていました。

体育の授業でも短輪跳びやチャレンジスピードに取り組んでいますが、ふれあいタイムや昼休みには、遊友体育委員会主催の「なわとび教室」があり、音楽に合わせて楽しそうに練習している児童がたくさんいました。鬼ごっこや遊具、鉄棒やボールで自由に遊んでいる子ども達の表情も、天気と同じように晴れ晴れしているように感じられました。

来週中旬から、学年ごとに「縄跳び記録会」、そして2月上旬に「縄跳び大会」を行い、個人や学級の記録をとり、練習の成果を確かめながら、体力の向上をはかっていきます。

明日からの3連休にも、子ども達が公園等で縄跳びの練習をするのではないかと思います。ぜひ応援してあげてください!

校長室から(179)1月9日(木)「3学期読み語り・給食スタート」「子どもは風の子」「1月の掲示物から」

今日から、3学期の読み語り活動が始まりました。毎週木曜日の朝8時20分から8時40分までの20分間、1年生から3年生の各教室とつくし・ひだまり学級に「おはなしの花束」の皆さんが2人ずつ入って、お話を2つ、届けてくださっています。私もこのメンバーに加えていただき、絵本をとおして子ども達とふれあえる幸せをいつも感じています。今日は、「バスがきましたよ」の絵本を3年5組で読ませてもらい、すてきな時間がもてました。おはなしの花束の皆さま、新しい年も、どうぞよろしくお願いいたします!

そして、今日から給食も始まりました。栄養教諭の先生と調理スタッフの皆さんの抜群のチームワークで、いつも最高の給食が提供されています!

校庭では、なわとびやチャレンジスピードで元気に運動する子ども達の声が聞こえました。「子どもは風の子」、外でいっぱいからだを動かして、風邪に負けないからだをつくっていきましょう。

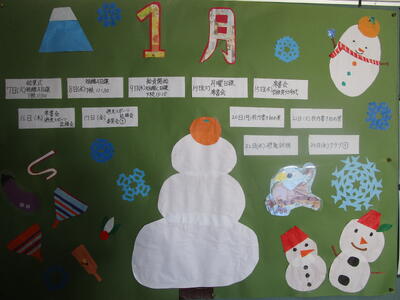

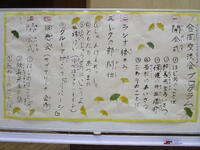

そして、職員室前の廊下には、広報掲示委員会の児童の皆さんが、毎月ステキな月の予定を作ってくれています。いつもありがとう!

ALTのアイリーン先生は、第二小学校でも授業を受け持っています。こうした掲示物を、いつも両方の学校のために作ってくれています。こちらは世界の新年のあいさつです。ぜひご覧ください!

校長室から(178)1月8日(水)「校内の『おみくじ』紹介」

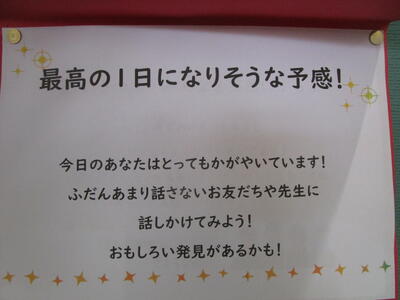

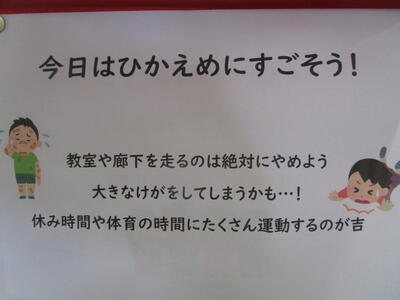

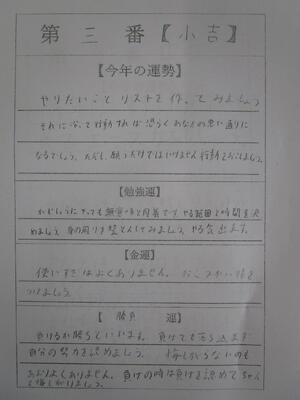

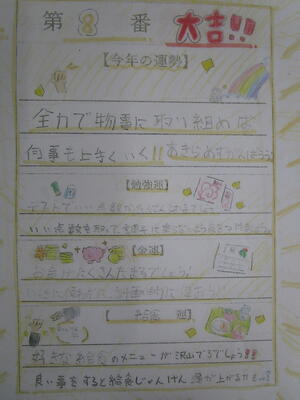

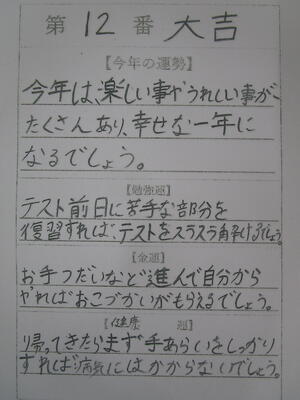

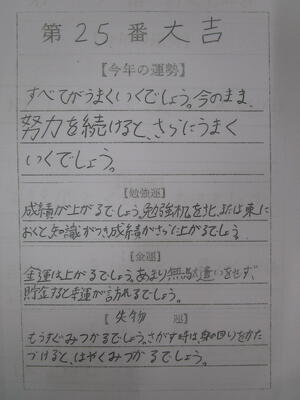

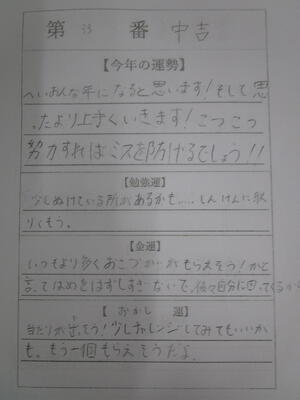

保健室前廊下には、いつも季節にふさわしい掲示物が展示されています。今月は、「けんこうおみくじ」です。養護教諭の先生方の愛情を感じるメッセージを引くことができます!おみくじのアドバイスを生かして、元気にすごしてほしいです。

保健室に負けず劣らずのおみくじがこちら↓

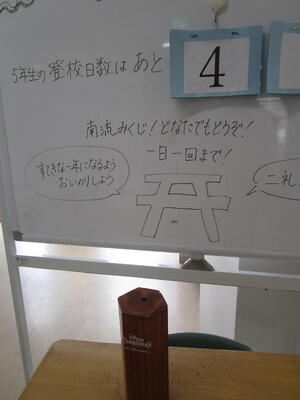

2学期末に5年生児童が1枚ずつ作ったというオリジナルおみくじ。くじの番号のおみくじが、廊下にずらっと並んでいます!ご利益ありそう!?楽しい気分になれることは、まちがいなし!ですね。子ども達の文章力と、学年職員のユーモアある取り組みに感心しました!

校長室から(177)1月7日(火)「第3学期始業式」

令和7年の学校生活の始まりです。始業式では、私から、まず全校のみんなが事故なく無事に冬休みを過ごせたことを喜び、新年のあいさつをしました。そして、能登町立柳田小学校から昨年の義援金のお礼に届いたお手紙と動画を紹介しました。柳田小学校の6年生の皆さんが、義援金のお礼とそれを活用して盛大にお祭りをしている様子を動画で伝えてくれたもので、復興まで長い道のりが続く能登町のお友達が、笑顔を忘れずに頑張っている様子を、どの子もじっと見つめていました。「笑う門には福来る」のことわざのように、笑顔は自分にも周りの人にも元気を与え、幸せを呼ぶと言われているので、私たちも、友達や身近な人に笑顔で接して、今まで以上に良い年にしましょうという話をしました。全校のみんながしっかりと耳を傾けてくれました。能登町の復興支援や児童のみなさんとの交流は、今後も継続していきたいと思います。

生徒指導主任からは、「自分から進んで笑顔であいさつしよう」「廊下歩行に気をつけ、けがのない3学期に」「学校をそうじできれいに」の3つについて話がありました。

最後に6年生音楽委員長さんの指揮に合わせて校歌を合唱し、年の初めにふさわしい始業式となりました。

3学期に登校する日は、6年生はあと45日、1~5年生はあと50日です。短い学期ですが、学級にも慣れ、これまでの積み重ねが生きてきて、うんと成長する時期です。今学期も、みんなの頑張りを応援しています!

校長室から(176)1月6日(月)「明日は始業式~柳田小学校のみなさんありがとう~」

明日は3学期の始業式。インフルエンザ流行の報道もありますが、今のところ、明日は予定どおり体育館で全学年がそろって始業式を行う予定ですので、体調に心配があるお子さんはマスクの着用をお願いします!

冬休み中に、能登町の柳田小学校から、昨年の募金のお礼にと、すてきなお手紙と動画が届いていました。震災から1年、まだまだ大変だと思いますが、みんなで協力して過ごしている様子を伝えてくれています。明日の始業式で紹介します。

各教室も明日、子ども達が登校するのを楽しみに準備をしていました。お正月らしい掲示物もあちらこちらに見られます。新年ならではの新鮮な気持ちで、子ども達と元気に明日を迎えたいです!

校長室から(175)1月1日(水)「新年のごあいさつ」

あけましておめでとうございます

令和7年(2025年)が、子ども達、保護者、地域の皆様にとって幸多い一年となりますように。

終戦から80年。被爆国として世界の平和に貢献できますように。

姉妹都市能登町をはじめ、災害により被災された地域の復興が一日も早く進みますように。

そして、今年もみんなで「温もりのある南流山小学校」をつくっていきましょう。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

令和7年 元旦

校長室から(174)12月26日(木)「良いお年を」

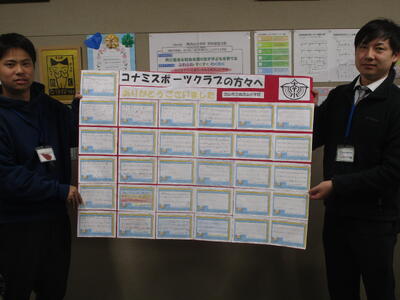

今日は、1・2学期お世話になったコナミスイミングクラブに、各学年の代表児童が書いたお礼のお手紙を、教頭・教務の先生が届けに行ってくれました。

学校は、明日から1月5日まで機械警備期間となります。今日も、学童クラブの子ども達は、元気に凧揚げで遊んでいました。年末年始はお出かけの機会も多いと思います。お家での手伝いも、家族の一員として自己肯定感を高めるよい機会になると思います。冬休みは、子ども達が楽しみにしている休暇です。1人でゲーム三昧・・・だけではもったいないと思います。お子さんといっしょに遊んだり、お食事、料理、掃除、散歩などをしながらお子さんの話を聞いてあげたり・・・それぞれのご家庭で、どうぞよいお年をお迎えください。

校長室から(173)12月25日(水)「通学路注意」の看板が新しく設置されました!

冬休みに入りました。終業式に、地域の公園や道路での安全やマナーについて、生徒指導主任から子ども達に話がありましたが、子ども達の生活圏には、危険がいっぱいです。

そんな中、先日、通学路の安全確保のために運転者に注意を呼びかける看板がリープ不動産さんのご協力により設置されました。子ども達の安全のために、PTA会長さんが先頭にたって、市役所や警察署とも連携をとってくださったおかげです。まことにありがとうございます!

このあたりは、商業施設が多いため、年末年始は車の通りも多くなると思われます。看板は設置されましたが、通学路として利用する児童はもちろん、遊びや買い物で通行する際にも十分注意するよう、ご家庭でもお声がけをよろしくお願いいたします。

校長室から(172)12月23日(月)-② 「職員研修(不審者対応訓練研修)」

児童下校のパトロール終了後、午後は流山警察署から生活安全係の方を講師にお迎えして、教職員の不審者対応訓練研修を行いました。警察の方に不審者役になっていただいて、第1校舎、第2校舎それぞれの教室に、刃物を持った不審者が入ってきたときの対応について、研修をしました。不審者は侵入させないことが第一ですし、実際には臨機応変の対応が必要になると思いますが、万が一の時の心構えの基本を学ぶことができました。また、実技を通して疑問に思ったことに対して職員から積極的に質問が出され、警察の方から、教職員の熱意と本気の姿勢が素晴らしいとお褒めの言葉をいただきました。本日の研修を生かし、1月にも警察の方にご協力をいただき、児童を対象にした不審者対応訓練を行う予定です。

校長室から(171)12月23日(月)「2学期も、がんばりました!(第2学期終業式)」

本日で2学期が終了しました。全学年が体育館につどい、最初に表彰を行ってから終業式を行いました。校長からは、12月に着任した先生の紹介をしたあと、全校のみんなの今学期の写真100枚をスライドショーで流し、サンタクロースが何人出てくるかクイズを交えながら、2学期のみんなの協力やがんばりの姿をたたえました。生徒指導主任からは、あいさつやそうじ、学年をこえた助け合いなど伸びた面の話を中心に、冬休みを前に、自転車の乗り方や公園、道路での過ごし方など、放課後の生活についても子ども達と確認しました。最後に校歌を合唱しました。今日の終業式は、話の聞き方も、全校児童の校歌の2部合唱もすばらしく、気持ちよく2学期を終えられました。3学期も子ども達の元気な顔に会えることを楽しみにしています。

校長室から(170)12月21日(土)「今日は冬至」「R1読書グランプリ入賞ポップが市役所ロビーに」

今日は、1年でもっとも昼の時間が短い、「冬至」です。

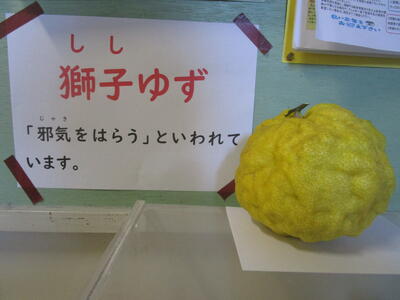

給食にも少し早めに冬至を意識したメニューが提供されていました。栄養教諭が、「獅子ゆず」の展示をしていましたので、紹介します!

寒い季節になりました。昔からの習慣にならって、ゆず湯に入ったり、かぼちゃを食べたりして、かぜをひかずに元気にのりきっていきたいですね。

今年度のR1読書グランプリでは、惜しくも読書冊数部門では学校賞を逃しましたが、個人賞(ポップ)部門では、指導課及び学校図書館司書の先生の審査により、入賞した児童がたくさん(3年生1名・5年生8名・6年生1名)出ました!市役所ロビーにて25日まで、南流山地域図書館(サンコーテクノプラザ内)には1月7日~1月30日まで、展示されます。市内小中学校小学1年生から中学3年生までのすてきな作品(南流山地域図書館では地域の小中学校の作品のみ)を見ることができますので、ぜひご覧いただければと思います。

校長室から(169)12月20日(金)「終業式まであと1日」

今日の各教室は、「冬休みの過ごし方」や「大掃除」「お楽しみ会」などを行っていました。

掃除をしている子ども達は、どの学年も一生懸命に活動していて感心しました。

お楽しみ会も、とても楽しそうでした。中には、担任の先生がサンタになっていたり、担任の誕生日のお祝いをサプライズでしていたクラスもありました。

子ども達の笑顔と、昔から変わらない学期末の風景に、ほのぼのとした気持ちになりました。

校長室から(168)12月19日(木)「5年学年レク」「お掃除上手な低学年児童」

今朝は寒いなあ・・・と思っていたら、校庭から元気いっぱいの声が聞こえてきたので、外に出てみると、5年生が学年レクとして、「タグラグビー」の大会をしていました。林間学園や運動会で学年のきずなを深めた5年生。5学年チームの職員が頭にクリスマス飾りをつけていたのも、お楽しみの雰囲気をいっそう盛り上げていました。

次は、昨日たまたま掃除の時間に通りかかった時に撮らせてもらった写真の紹介です。なんと、1年生、2年生が使用している体育館前の昇降口で、1年生が一生懸命、しかもとても上手に掃除をしていたのです。いつのまに、こんなに成長したのだろう!と、とても感心しました。よく見ると、周りの2年生も掃除を頑張っていたので、それをお手本に1年生も頑張っていたのかもしれません。おかげで、靴箱は、ちり一つないくらいピカピカでした。その時は、私以外に誰も職員がいませんでした。先生方の見ていないところで一生懸命に掃除していた子ども達。誰も見ていなくても、友達と協力して掃除をする、自分のやるべきことを一生懸命やる、なんてすばらしい子ども達でしょう!

校長室から(167)12月18日(水)「職員から愛♡をこめて」

今日で2学期の給食が終わりました。ここ数日間は、献立を考えてくれる秋山栄養教諭のはからいで、わくわくうれしいクリスマスメニューが続きました(このHPの「今日の給食」に写真付きで毎日紹介されていますのでぜひご覧ください)。今日は、一人ひとりに、クリスマスのシールのおまけもついていました!

また、用務員の工藤さんは、子ども達のために、電飾付きのクリスマスツリーを作ってくださいました!なんと、校内環境整備作業中に出た、「枯れ枝」を利用しての特製ツリーなのです!!枯れ枝を、捨てる前にツリーにしてみようと思い立ったのだそうです。かわいいサンタさんや雪だるま、風船にオーナメントと、今まで見たことのないすてきなツリーに、用務員さんの子ども達への愛を感じます!

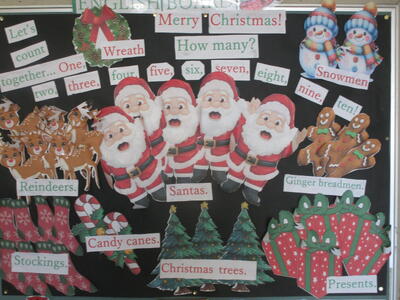

ALTのアイリーン先生も、子ども達が英語に親しめるように、毎月、掲示物を作っています。今月は、クリスマスをテーマにした掲示物です。

子ども達への職員の愛情が、温かい空気となって学校中にひろがっていくことを願っています。

校長室から(165)12月17日(火)「つくし・ひだまりクッキング」「第2回 遊・友スポーツDAY」

今日、つくし・ひだまり学級は、家庭科室でホットケーキ作りをしました。1学期末には、アイスクリーム作りで大成功の経験を持つ子ども達。今日も、学年やクラスをこえ、協力して活動をしながら、楽しく会食をし、みんなで後片付けまで気持ちよく行っている姿に、一人ひとりの成長を感じました。校長用のホットケーキも用意してくれており、子ども達と会話をしながらおいしくいただきました。心が温かくなる、すてきな時間を過ごせました。

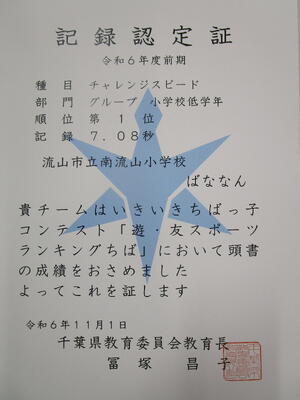

昼休みは、昨日に続いて、遊友体育委員会主催の「遊友スポーツDAY」がありました。今回は、「チャレンジスピード」と「新聞棒投げ」の2種目の会場が用意され、たくさんの児童が「がんばれー!」と応援し合っていました。1学期に申請した1年6組のチーム(ばななん)の記録が、千葉県教育委員会主催の「遊・友スポーツランキングちば」前期の「チャレンジスピード(低学年の部)」で、県内第1位に輝き、先日校内で表彰しました。後期にも入賞するチームが出るか、楽しみです!

遊友体育委員会の5・6年生が、一生懸命に記録を取ったり応援したりしてとても良い雰囲気でした。最後に、遊友体育委員のみんなも新聞棒を一投ずつ投げ、振り返りをして解散しました。私も一投トライしてみました。委員の子ども達が「がんばってください!」と応援をしてくれました。そういうかけ声って、うれしいものですね!

遊友スポーツDAYで友達と楽しく記録に挑戦したことをきっかけに、運動への意欲の向上や、仲間作りにつながるとうれしいです。

校長室から(164)12月16日(月)「6年特別授業『子ども食堂から~シェアする社会にしていこう~』」

今日は、南流山センターや南流山駅など、この地域で子ども食堂や学び場を提供する活動を行っている、南流山子ども食堂の金川聡美さんを講師にお迎えして、6年生の特別授業をしていただきました。

子ども食堂が今日本にどれくらいあるか、南流山子ども食堂ではどんな人が利用しているのか、どんな食事が提供されているのか、金川さんご自身がどうしてこの活動をはじめたのかや、地域のお店や農家さんなどのご寄付が、おいしいお食事になって提供されるしくみをお話しされました。そして、「誰でも、誰かのためになれる」「地域に、あなたを助けてくれる大人は必ずいる」「友達や家族、近所の人が困っていないかな・・・とちょっと周りを気にしてみませんか?」「自分の時間や気持ちを、シェア(与える&受け取る)しあえる町(社会)をつくっていきましょう」というメッセージを子ども達に届けてくださいました。

子ども食堂では、性別、年齢、国籍等に関係なく、地域みんなで家族のように食事を囲んで、誰もが安心できる居場所をめざしているということで、本校の学校教育目標「共に生きる社会を創り出す子どもを育てる」とおおいに通じるお話しでした。

講話が終わると、「どこでやっているんですか」「いつやっているんですか」という質問が出て、児童が関心を持った様子がうかがえました。子ども食堂に限らず、人の温かさを感じられるこの地域が、子ども達のふるさとになっていくんだな、地域ってとても大切だな、とあらためて感じました。

校長室から(163)12月13日(金)「6年薬物乱用防止教室」

6年生では、学校薬剤師の内田先生をお招きして、「薬物乱用防止教室」の特別授業を行いました。薬の働き、薬物乱用とはどういうことか、法律で禁止されている薬物の種類、脳の働きの大切さと、脳が薬物乱用によって壊れた時の恐ろしさについて、薬剤師さんならではの専門的なお話を聞くことができました。また、キャリア教育の側面から、薬剤師の仕事や資格の取り方などについてもふれていただきました。ふだんは、学校の照度や採光、通風の環境や、水質、保健室の薬剤管理等についてご指導いただいている内田薬剤師。子ども達のために、たくさんの資料と、貴重なお話をありがとうございました!

校長室から(162)12月12日(木)「4年いじめ防止授業」「子ども達の図画作品②(つくし・ひだまり・4~6年生)」

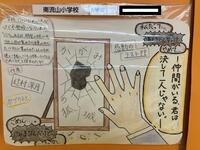

今日は、流山市教育委員会指導課いじめ防止相談対策室の岩瀬指導主事をお招きして、4年生の各教室で、いじめ防止に関する特別授業を行いました。全学年の教員のほか、保護者の方も何名か参観してくださいました。①理由があってもいじめはしてはいけないこと(法律でも決められている)、②やり返しをすることもいじめに入ること、③世の中に、傷つけられてもいい人は1人もいないことを、子ども同士の話し合いから気づきを生んでいく授業でした。それでも、いやなことを言われたりされたりしたらどうするか、までを、各自が1時間のまとめとして考えました。先生や保護者など大人に相談する、その友達と直接話してみる、など、いじめを防ぐ方法を、4クラスそれぞれの教室で、どの児童も真剣に考えることができ、スッキリとした表情や笑顔がたくさん見られました。1時間の授業で子ども達の心をしっかりとつかみ、心に響く授業をしてくださった岩瀬先生、ありがとうございました!

個人面談もあと1日となりました。昨日に続き、今日はつくし・ひだまり学級と4~6年生の作品展示の様子をご紹介します。

【つくし・ひだまり学級】

【4年生】

【5年生】

【6年生】

一人ひとりの個性が感じられる作品は、見ているだけでエネルギーがもらえるような気がします!

校長室から(161)12月11日(水)「子ども達の図画作品①(1~3年生)」「シクラメン寄贈に感謝」

今週1週間、個人面談期間とさせていただいています。保護者の皆様には、お忙しい中のご来校、ありがとうございます。短い時間ですが、2学期のお子さんの頑張りを担任と共有していただけたらと思っております。担任との面談とあわせて、教頭、校長や養護教諭等との面談もご希望に応じておりますので、個人面談週間に限らず、お気軽にお声がけください。あわせて、各学年の廊下に、図工の時間に取り組んだ絵画を展示しております。ぜひご覧ください。

【1年生の作品】

【2年生】

【3年生】

(4~6年生とつくし・ひだまり学級は明日掲載予定です)

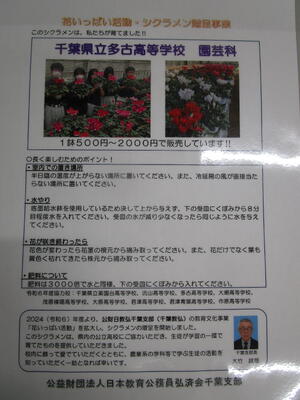

また、このたび、公益財団法人日教弘千葉支部様から「花いっぱい活動・シクラメン贈呈事業」により、シクラメンの鉢植えを3鉢寄贈いただきました。事務室、職員室、校長室の近くに飾っています。このシクラメンは、千葉県立多古高等学校園芸科の皆さんが、県内公立高校と連携して育てたものだそうです。花のつき方も立派で、とても元気ではなやかなシクラメンをいただき、校舎も気持ちも明るくなります。ありがとうございました!

校長室から(160)12月10日(火)「『一人も見捨てない!』~菊池省三先生の飛び込み授業!」

本日は、教育実践家の菊池省三先生をお招きし、特別授業を行っていただきました。菊池先生は、「教師と子どもがつくる自信と安心感のある学級を日本中に~考え続ける人間・豊かで確かな対話力を持った人間力を育てる」ために、日本中の教壇に立ち続けていらっしゃいます。ご著書も多数あり、私は、学級担任をしているときに、菊池先生の本に出会い、そこからヒントを得て「討論会」や「ほめ言葉のシャワー」の実践をしたことがありました。そんな先生に実際にお会いでき、学校に来ていただけるという幸運に恵まれました!ということで、どこかの学級で授業をしていただこう!となりました。たくさんの手があがった中で、元気いっぱいの2年4組さんで授業をしていただくことになりました。菊池先生と子ども達が初対面とは思えないほどの信頼関係をあっという間に作られ、一人も取り残さない、考え、聞き合う、子ども達の目がきらきら輝く授業でした!2年4組のみんなが、とてもすばらしかったです。今日の学びを、本校全体で生かしていきたいと思います!

校長室から(159)12月9日(月)「つくし・ひだまり学級共同制作」

昨日一昨日と、流山エルズにて、「流山市小中学校作品展」が開催され、各学年から、図画、習字、読書感想文の代表作品を出品し、展示されました。

その中で、つくし・ひだまり学級は、写真のように共同制作を出品し、今日、エルズから搬出され、作品を第2校舎1Fつくし・ひだまり学級の教室近くのミニアリーナ前廊下に展示しています。とてもステキなので、個人面談で来校される折に、よろしかったらぜひご覧ください。

校長室から(158)12月6日(金)「若年層授業研修」「南流フェスティバル3日目」

今日は、6年2組での外国語の授業と3年1組の音楽専科の授業を参観しました。

今年度、6年生は、教科担任制で1・2学期の間、1人の教員が、英語活動指導員と2人で6年生5クラスの授業を受け持っています。1週間に10時間の英語の授業をもっているためか、以前に比べて、教員の英語力が大幅に向上していました。また、長年、英語教育の研究をしてきた本校6年生は、その英語力もおどろくほどレベルが高いのです!今日は、「小学校生活一番の思い出とその理由を話そう!」をゴールに授業が始まり、終盤には、どの子も自分の思い出とその理由をクラスの友達に話しに行くことができていました。

3年1組での音楽の授業は、「リズム作り」でした。教科書からダウンロードした専門のアプリを使うと、4分音♩や8分音符♫を使って、誰でも自由自在にリズムが作れるのです!自分の好みのリズムを作る作業は楽しいのでしょう。どの子も集中していました。そして、できあがったリズムを音声で聞いたり、手拍子を打ったりして紹介しあい、どんな感じがしたか、伝え合っていて、自分も参加したくなるような授業でした!

昼休みは、南流フェスティバル3日目で、高学年A・Bグループがお店の係、高学年Cグループと1年生が遊びに行く日でした。1年生はとても楽しみにしていた様子で、今までに見たことのない光景に圧倒されながらも、高学年のお兄さんお姉さんに優しくしてもらって、うれしそうな顔で各教室をまわっていました。お店を作るのにクラスの友達と協力したり、遊びをとおして学年を超えたつながりが生まれたりするこの活動は、大成功だったな!と思いました。

校長室から(157)12月5日(木)「第3回南流山中学校区学校運営協議会」

南流山中学校区の4校は、地域の声をより生かした学校運営をめざし、今年度からコミュニティスクールとなりました。今日は、本校を会場に今年度3回目の学校運営協議会がありました(第1回は5/30南流中会場、第2回は9/20鰭ヶ崎小会場)。本日は、南流小31全学級の授業を参観いただいたあと、お集まりの委員の皆様より、南流中学校区の児童生徒のために様々なご意見をいただきました。また、本校の授業を参観されてのご感想では、「児童がいきいきしていた」「児童を『人』としてしっかり育てようとしていることを感じた」「掲示されていた絵画からも個性を大切にしているのがわかる」などたくさんのお褒めの言葉をいただきました。学級閉鎖のクラスでは、担任とALTの二人で英語のオンライン授業をしていて、画面から児童の声が聞こえてきて、委員の方が感心されていました。協議会では、児童同士の縦のつながりを大切にしたい、SNS等とのつきあい方や登下校の安全のために何ができるか等、深めたい話題も出されましたので、次回2/17に予定している南流山第二小での第4回学校運営協議会でさらにご意見を拝聴し、いっしょに考えたいと思いました。会長の流山南高等学校校長先生をはじめ、ご参加の委員の皆様、貴重なご意見をありがとうございました!

校長室から(156)12月4日(水)「4年手話教室」「南流フェスティバル2日目」

本日、流山市デフ協会の皆様18名をお招きして、4年生に手話教室を行っていただきました。学年みんなで午前中いっぱい、ろう者の方とボランティアの方から、聞こえないということや、手話の実技など、たくさんのことを学びました。

来年、東京でデフリンピックという聴覚障害者のオリンピックが開催されるのにあわせて、「しゅわしゅわデフリンピック」という手話ソングも教えていただきました。流山市デフ協会の皆様、たくさんのご準備と温かいご指導をありがとうございました。

南流タイムは、南流フェスティバル2日目で、2年生と高学年Bグループがお店をまわる番でした。今日も4年1組から6年5組までの12の教室は笑顔でいっぱいでした。私も子ども達に誘われて、ボーリングや迷路、クイズなど楽しませてもらいました!高学年の児童が、2年生に優しく説明したり、ゲームが上手にできた時に、拍手をしたりしている姿にほっこりした気持ちになりました。あさって6日は、お待ちかねの1年生が遊べる日です。

校長室から(155)12月3日(火)「3・4年書き初め教室」「1年畑の先生と給食・楽しい英語の授業」

今日も書き初めの特別授業をしていただきました。動画で筆の動きを見てから、腕全体を使って書くことを教わっていました。4年生は「うめの花」、3年生は「手まり」という字を、真剣に練習していました。坪谷先生、2日間大変ありがとうございました。

1年生は、土作りや苗うえにご協力をいただいた畑の先生鈴木さんのおかげで、たくさんのサツマイモが収穫できました。そこで、給食に1年生のサツマイモが使われる今日、鈴木さんを給食に招待し、代表して1年2組のみんなの教室にお迎えしました。今年は、とっても大きいサツマイモがたくさんできました。今日の給食では、調理員さん達にさつま汁にしていただいて、全校のみんなで味わいました。1年生は、鈴木さんにお礼のお手紙も届けました。2年生の大根も、もうすぐ収穫できそうです。鈴木さん、いつも、本校の栽培体験学習にご協力をありがとうございます!

その前の時間、お隣の1年1組から楽しそうな声が聞こえてきました。ALTのアイリーン先生と英語の授業をしていました。楽しそうなみんなの顔や声に、こちらまでハッピーな気持ちになりました!

校長室から(154)12月2日(月)「5・6年書き初め教室」「PTAヘルスバレー大会(11月30日(土))」

今日と明日の2日間、3年生から6年生で、野田市の元校長先生で、現在も野田市の学校で書写の授業をもっておられる坪谷先生に書き初めの特別授業をしていただきます。今日は、5・6年生が2時間ずつ書き初め練習を行いました。坪谷先生は、賞状書技士の資格をお持ちで、本校の卒業証書も、先生に書いていただいています(名前だけでなく、卒業証書の全ての文字を坪谷先生にお願いしています!)。先生は、今日のために、事前に6年生全員の名前のお手本も書いてきてくださり、一人ひとりがそれをいただき、お手本にしました。子ども達のために労を惜しまない先生にご指導をいただき、子ども達も真剣に書き初めに取り組んでいました。明日は、3・4年生です、楽しみにしてください!

11月30日土曜日に、PTA主催の親子ヘルスバレーのイベントがありました。50人ほどの親子が本校体育館でヘルスバレーボールをしながらふれあいの時をもちました。大人と子どもがいっしょにコートに入り、和気あいあいした雰囲気で、どの試合も楽しそうでした。低学年の児童も、あの大きなヘルスバレーボールでサーブを入れたり、レシーブしたりしていてびっくりしました。新しい企画を考案し、準備してくださった皆様、参加してくださった皆様、ありがとうございました!

校長室から(153)11月29日(金)「ワンポイント避難訓練・6年消防訓練学習」

今日のふれあいタイムは、予告なしの避難訓練を行いました。放送で、教頭先生のアナウンスとともに緊急地震速報音が流れると、1年生の教室では、担任がいなくても、これまでの訓練の成果で、こわがったり慌てたりしないで、さっと机の下に頭を入れることができていました。

続いて、3校時から4校時にかけて、6年生では、流山消防署の署員の皆様にご協力をいただき、起震車体験・水消火器体験・煙体験を行いました。起震車では震度7の揺れを体験しました。水消火器の体験では、まず、火災の発生を大きな声で周囲に知らせることが大事であるとお話をいただきました。煙体験では、煙テントの中は「何も見えなかった」と児童が話していました。火災による発煙の怖さを想像できたようでした。空気が乾いて火災が起こりやすい季節、火災が起きないようにすることが一番大切ですが、万が一の時に、命を守る意識が高まったと思います。また、あとひと月で能登半島地震から1年となります。地震による被災を少しでも減らせるように、日頃から防災意識を高めていきましょう。

消防署の皆様には、お忙しい中、ご指導ありがとうございました。

校長室から(152)11月28日(木)「芸術鑑賞会」

今日は、今年度の芸術鑑賞会として、東京音楽鑑賞協会の企画制作によりスティールパンオーケストラ「PAN NOTE MAGIC(パン・ノート・マジック)」の皆様をお招きして、低学年は午前、高学年は午後に、すばらしい体験ができました。「世界で最も人の心を癒やす音」と言われる「スティールパン」という楽器の魅力を伝えるバンド演奏で、ストーリーに工夫があり、スティールパンの歴史をユーモアたっぷりの寸劇を交えて楽しく学びながら、最後は、手拍子やかけ声で会場の児童とバンドが一体となってクライマックス!!というプログラムでした。アンコールは、サプライズで南流小の校歌を演奏していただき、大合唱のエンディングとなりました。

このたびは、PTA会費からの助成と、流山市教育委員会情操教育推進事業からの補助金のおかげで、このような素晴らしい体験ができましたことを感謝いたします。そして、PAN NOTE MAGICの皆様、子ども達の心に響くすてきな時間をありがとうございました♫

★スティールパンオーケストラ PAN NOTE MAGIC のオフィシャルホームページはこちらです♪ 南流小での公演についてもさっそく「X」に投稿されていました!

https://www.pannotemagic.com/index.html

校長室から(151)11月27日(水)「若年層研修」「南流フェスティバル①」「4年生保健授業」

本日は、3年1組で理科の授業研修がありました。お休みしている友達にも、グループの友達が、オンラインでの実験に参加できるようにしている場面には、感動しました!また、若者の理科離れが心配される声を聞くことがありますが、今日の授業では、理科好きな子ども達が育つよう、担任が思いをもって授業に臨んでいたのが良かったと思いました。

そして今日から児童会行事「南流フェスティバル」がスタートしました!全3日間行われる、昼休みを使った、児童による、児童のためのイベントです。4・5・6年生はクラスにABCの3グループを作ってあり、今日は、4~6年生のAグループと3年生が、4年生以上の教室を自由にまわって遊ぶ日で、BCグループがお店番です。次回12月4日は2年生と高学年Bグループが、3日目の12月6日は1年生と高学年Cグループがお店をまわって遊びます。初日の今日は、各クラスの呼び込みが盛り上がっていました。中には大行列の会場もありました。3年生のみんなは、行きたかったクラスで遊べたかな?

4年生では、先週から養護教諭が各クラスで「思春期のからだと心の変化」について授業をしました。今日は4年4組での授業でした。先ほどまで南流フェスティバルの会場だった教室が、授業モードに切り替わり、思春期には、外見だけでなく、からだの内部や心にも変化があり、それには個人差があることをしっかり学んでいました。

校長室から(150)11月26日(火)「若年層授業研修」

今日は、3年2組と1年2組で授業を行い、放課後、関係職員で授業実践について協議を行いました。1年目・2年目のフレッシュ先生達が、子ども達と授業や休み時間、行事などの学校生活を通じて信頼関係を築いてきたことが、授業にも表れていました。子ども達とともに学び続けることで、さらに授業力をアップしていくことと期待できる授業でした。

【3年2組の国語の授業】先生も元気、子ども達も元気いっぱいで、自分の考えをもってしっかりと発表しています。

【1年2組の道徳の授業】役割演技を通して気持ちを考えたり、発表する人をよく見てお話を聞いたり、すばらしいです!

校長室から(149)11月25日(月)「就学時健康診断」「青少年健全育成推進大会(11月23日)」

本日午後、4月に入学する新1年生の就学時健康診断があり、200名余りの就学児をお迎えしました。5年生が、教職員と協力して検診のお手伝いを一生懸命に行ってくれました。来年度最高学年となる自覚がすでに育っている5年生。とても頼もしいです!

11月23日(土)勤労感謝の日、流山文化会館にて「令和6年度流山市青少年健全育成推進大会」が行われました。衆議院議員、市長、教育長、市議会議長、県議会議員の方々のご臨席の下、青少年を健全に育てる運動啓発標語・ポスター展に入選した児童生徒や、青少年の健全育成にかかわられた功労者の表彰、大会宣言の採択や、流山市青少年主張大会最優秀賞受賞者の発表、吹奏楽演奏等のアトラクションが催されました。本校から、標語の部で入選した5年生が表彰されました。また、青少年健全育成功労者として、本校で介添員として12年間のご勤務ののち、平成26年度から10年以上、ボランティアとして、現在もたくさんの子ども達を応援してくださっている齋藤美恵子さんが表彰されました。まことにおめでとうございます!

校長室から(148)11月22日(金)「特別支援学級合同交流会」「わくわくタイム」「保育園からお花のプレゼント」

午前中、つくし・ひだまり学級の子ども達は、南流山第二小学校を会場に行われた「特別支援学級合同交流会」に参加してきました。本校児童のはじめの言葉で会がはじまり、南流中の宮本校長先生から、「今日は思いきり楽しもう」「『ありがとう』の声をたくさんかけあおう」とお話をいただきました。南流山中学校の生徒さんの企画・運営で、鰭ヶ崎小学校、南流山第二小学校、本校の3つの小学校と中学校がなかよく交流できました。南流小の児童で、学校紹介や、終わりの会でのあいさつを担当する児童も、がんばっていました。みんなでたくさんレクをして遊んだあと、南流中の皆さんが作った手作り品の販売会がありました。子ども達は300円までのお小遣いで気に入った品物を買いました。その品物は、中学生が作ったとは思えないほど、どれもクオリティの高いものでした。私も、買い物に夢中になってしまいました。本校の校長室などに飾らせていただきました!

学校に戻ると、今日は「わくわくタイム」、異年齢交流の日でした。なので、つくし・ひだまりの子ども達は交流活動がたっぷりの一日でした。体育館では、3・5年生がレクをしていました。林間学園や運動会を終えて大きく成長した5年生が、3年生をリードする姿が素晴らしかったです。来週月曜日の就学時健康診断でも、活躍してくれることと期待しています!

また、本日、近隣の保育園の園児のみなさんが来校し、ピンク色のシクラメンのお花をいただきました。昨年いただいた赤いシクラメンも、西山教頭先生が丹念に手入れを続けてくださり、今年も花をさかせてくれています。園児の皆さんと会話をしているうちに、自然とお歌が始まって、かわいい歌声もきかせていただきました。4月からは1年生ですね!ありがとうございました!

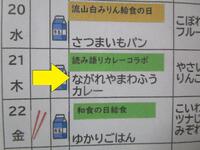

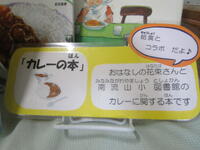

校長室から(147)11月21日(木)「読み語りカレーコラボ&高学年おはなし会」「toioプログラミング学習」

毎週木曜日の朝8時20分から8時40分の20分間、「おはなしの花束」の皆さんに、1~3年生の全教室で読み語り活動をしていただいています。今日は、その全ての教室で「カレー」にまつわる絵本が読まれ、栄養教諭とのコラボレーション企画でカレーライスの日になりました。私も3年1組で、ペアの方がカレーの本を読んでくださったので、カレーのスパイスの香りが校舎内に漂いはじめるといつも以上に給食が待ち遠しくなりました。1~3年生のみんなも、きっと今日のカレーは、いちだんとおいしく感じたのではないかと思います!

「おはなしの花束」さんは、先週に続いて、4年生、5年生、6年生の各教室で1時間まるごとの「おはなし会」を開いてくださいました。高学年の児童も、1時間、4つのお話にじっくり目と耳を傾けていました。この経験が、知らず知らずに子ども達の心の栄養になっていることは、まちがいありません!

2年生は、今週、各クラス2時間ずつ、東京理科大学の学生さんといっしょに、toioという教材を使ったプログラミング学習を行いました。1年生の時に体験したことを、子ども達はちゃんと覚えていて、次のステップに進めることを楽しみに学習に取り組んでいました。

校長室から(146)11月20日(水)「第2回校内授業研究会」

今日は、流山市教育委員会指導課より2名の先生をお招きして、3年3組と6年3組で算数の授業を展開し、放課後、研究協議を行いました。本校は今年度から、算数における「個別最適な学び」と「協働的な学び」の指導法を研究しています。各学年が協議したいテーマを事前に出し、その点を中心に教員同士で話し合ったり、講師の先生方から指導をいただいたりして有意義な研究会になりました。

【3年生の授業】各自が目標を持ち、解決の方法を選択して個別の学びを深め、考えたことを友達に伝えていました。安心して学べる学級の雰囲気が学習への集中を生んでいました!

【6年生の授業】夏休み中の職員研修を経て2学期から「自由進度学習」を取り入れた算数の授業にチャレンジしている6年生教員チーム!「6steps(通称6ステ)」という新たな学びの形を児童とともに作り始めています。児童が主体的に問題解決している姿に成長を感じました!

【協議会の様子】先生方が授業について、ベテランも、若手も、良かったことも、課題も、熱く語り合えるところが南流小の強みです!

指導課の先生方のご指導をいただき、さらに授業へのモチベーションが上がったチーム南流小でした!

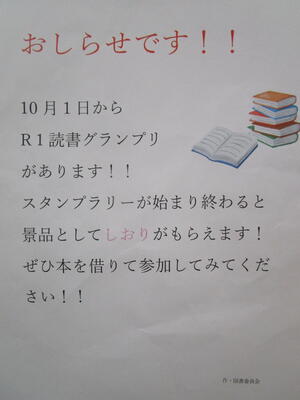

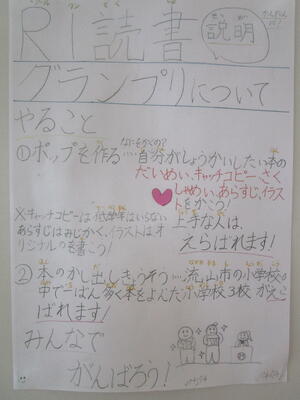

校長室から(145)11月19日(火)「R1読書グランプリ」「1年公園探検(ボランティアさんと)」「5年邦楽鑑賞・体験教室」

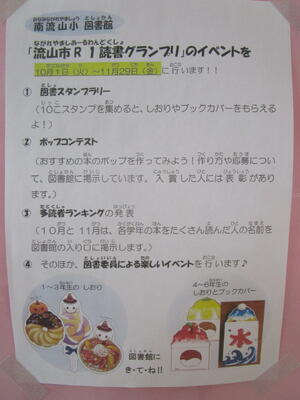

読書の秋にちなみ、流山市教育委員会指導課主催の「R1読書グランプリ」にあわせて、図書委員会が工夫をこらして取り組みを進めています。図書室の本の貸出冊数(多読者ランキング)は、11月29日までカウントされることになっているそうですので、あと10日、図書室に本をどんどん借りにいってくださいね!

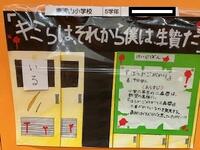

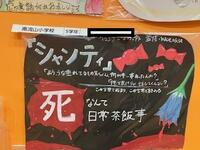

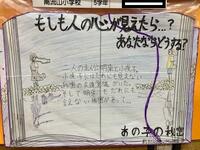

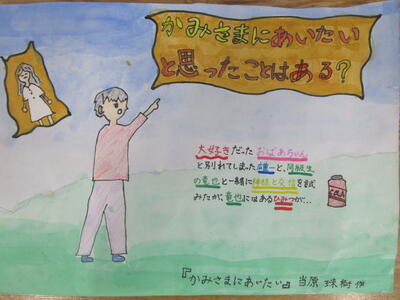

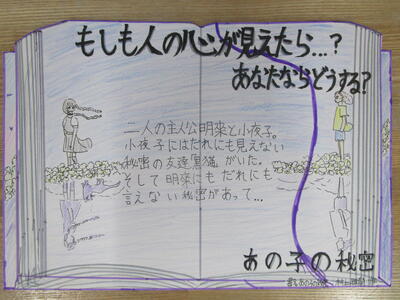

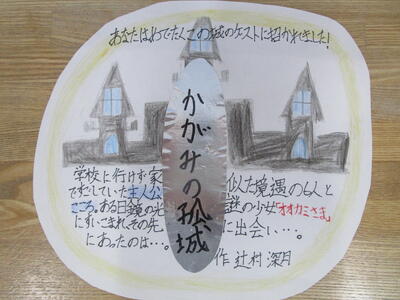

また、5年生は授業で「ポップ」を製作しました。廊下に掲示してある作品はどれも魅力的で、ポップで紹介された本を読みたくなって手にとった人もきっといると思います。今、子ども達にどんな本がよく読まれているかもわかり、興味深く拝見しました。その中から、特に目をひいた作品と、図書委員会作成の「R1読書グランプリ」への参加を呼びかけるポスターを紹介します。

1年生は、秋の公園探検に出かけました。ボランティアの方に交通安全見守りのご協力をいただきながら、楽しく行ってきました。今日は、お付き添いをいただいた皆様に、1年生が収穫したサツマイモと、手作りのしおりをおみやげにお持ち帰りいただきました。いつもご協力ありがとうございます!

5年生は、流山三曲会の皆様のご協力のもと、「邦楽鑑賞教室」を行いました。お琴の先生方の演奏を聴かせていただいたあと、5年生がお琴や尺八を1人ずつ体験させていただきました。「楽しかった」「またやりたい」と、日本の伝統的な音楽の良さを感じながら楽しく体験できました。

校長室から(144)11月18日(月)「音楽部『オータムフェスタ』出演(11/16)」

16日土曜日、南流山センターで行われた「オータムフェスタ」に音楽部児童23名が参加してきました。10月にも同じステージで敬老のお祝いに演奏をした音楽部ですが、約1か月の間にさらに演奏がレベルアップしていておどろくとともに、その一生懸命な姿に感動しました。休日にもかかわらず協力をいただきました児童のご家族の皆様、また、このような機会をいただきました南流山センターの皆様、ありがとうございました。そして、児童が自信をもって演奏できるまでに指導・支援をしてくれた本校職員にも感謝です!

校長室から(143)11月15日(金)「PTA一協力・トイレ清掃」

本日は、PTA一協力のトイレ清掃活動に25名もの保護者の皆様が協力してくださいました!はじめに、会議室で、一協委員の方と教頭先生から説明があり、その後、分担の場所に分かれて、床や壁をピカピカにしてくださいました

トイレ清掃にご協力をいただきました皆様には、お忙しい中、また足下の悪い中のご来校、たいへんありがとうございました!

児童の皆さん、きれいになったトイレをていねいに使ってくださいね!

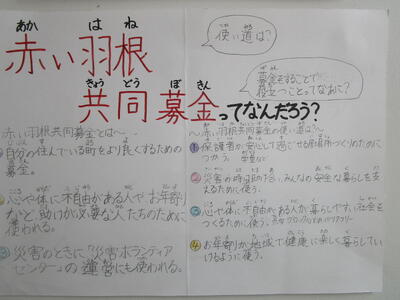

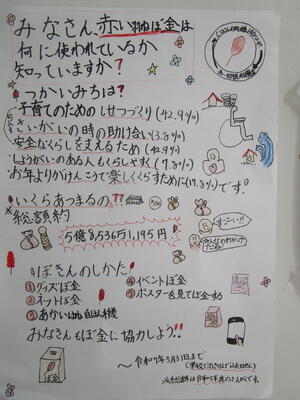

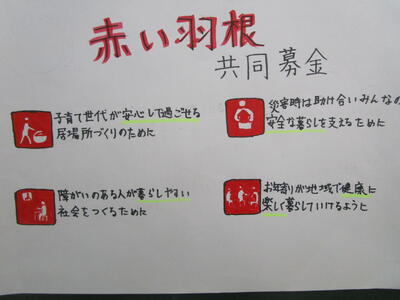

校長室から(142)11月14日(木)「赤い羽根共同募金」

赤い羽根共同募金活動に向けて、生活委員会の児童がポスターを作成し、校内に掲示していました。そのおかげで、昨日おととい(11月12日、13日)の2日間に行った赤い羽根募金活動では、33,770円が集まりました。ご協力ありがとうございました!

校長室から(141)11月13日(水)「授業研究会」

今日は1年6組で算数の授業研究がありました。入学して半年がたち、学習のルールをしっかり身につけて、一生けんめいに学んでいる子ども達の姿が印象的でした。「かたち」の学習で、どの子も、ご家庭に協力をいただき、いろいろな形の箱をもってきて、はりきって学習にのぞんでいました。その箱を、ころがるもの、たいらでつめるもの、ながしかく、ましかく、など、子ども達の視点でなかまわけをしていきました。大人は、「直方体」「立方体」「円柱」「角柱」「球」などの用語を使って分けられるのですが、1年生の子ども達に形のどの要素に着目させるか、子どもの視点をどう生かすか、などについて考えさせられる、興味深い授業でした。

校長室から(140)11月12日(火)「『児童・保護者・地域・職員』みんなでつくった運動会」

11月9日の秋季大運動会では、どの子も全力で競技・演技ができました。5・6年生の係児童も大活躍でした。保護者ボランティアをはじめ、参観された皆様方のご協力と応援で、運動会が無事に実施できました。教職員も、「一致団結」(体育主任作成の運動会日報タイトルです)し、まさに、みんなでつくりあげた運動会になったと思います。子ども達は、練習期間を含め、運動会を通して成長したと思います!

校長室から(139)11月9日(土)「令和6年度秋季大運動会(お礼)」

さわやかな秋晴れに恵まれ、保護者の皆様、地域の皆様のご声援のもと、運動会が無事終了できましたことに心より御礼申し上げます。特に、校舎内外の見回りや後片付けにご協力をいただきましたPTA本部の方をはじめとする保護者の皆様には、たいへんありがとうございました。

そして、全ての演技、競技に、全力、本気で取り組んだ児童のみなさんみんなはすごい

今日は、おうちの人と運動会のお話をして、ゆっくり休んでくださいね。来週また、元気に会いましょう。

校長室から(138)11月8日(金)「運動会前日!」

今日の午後は、6年生児童と教職員で運動会の会場設営を行いました。一生懸命に準備している6年生の姿を見て、一段と成長を感じました。

その6年生は、午前中、5年生との合同練習で、お互いに表現運動を見合っていました。5年生は、6年生が集合する前に、学年全員で円陣を組んで「運動会頑張るぞー」「おーっ!」と気合いを入れていました。

その5年生の演技に、6年生からたくさんの拍手がありました。次の6年生の演技には、5年生は圧倒されていました。

6年生の演技には「ボディパーカッション」という表現活動があります。このときは、音楽はありません。6年生が体を使って 音を出していきますので、お静かにご覧いただければと思います。

昨日のホームページで、3・4階のベランダから見ると隊形の美しさが良く見えるとお伝えしました。それも良いですが、やはり間近でお子さんの表情を見ていただきたいなあ!!とも・・・今日、子ども達の真剣な「顔」を見て感動した私の感想です。

もちろん、1年生から4年生も今日は最後の練習でバッチリ仕上がっていましたので、子ども達のキラキラ頑張る姿をお楽しみにしてください。

また、午前中、PTA本部の方々がボランティアルームの準備を心配しておいでくださり、とても助かりました。明日は、たくさんの保護者様がボランティアとして、運動会中の安全確保にご協力くださいます。どうぞよろしくお願いします!

最後に・・・保護者の方皆様に、気持ちよく参観していただけますよう、ご協力をよろしくお願いします。

(ピンク色のラインより前がリストバンドの方、それより後方もその学年の保護者様を優先してください。)

校長室から(137)11月7日(木)「運動会まであと2日!」

今日は、用務員さんと事務職員さんで、入退場門のペンキ塗りを仕上げてくれました!用務員さんは、校庭周りの草刈り等も、まだ暑さの残る頃から整備をしてくれていました。チーム南流小、全教職員が子ども達の運動会を成功させようと心をこめて作業をしています!

各学年の練習も仕上げに入っています。今日は、保護者の方が観覧に利用される3・4階のベランダから、5・6年生の表現の演技を撮ってみました。上から見ると、全体の隊形がとてもきれいに見えました。子ども達の演技の様子は、当日までのお楽しみにしておこうと思っていたのですが、保護者の皆様がどこでお子さんの演技を見るかの作戦を立てるのに参考になればと思い、一部の様子を掲載します。

【5年生表現(第2校舎4階から)】

【5年生表現(第1校舎4階から)】

【6年生表現(第1校舎4階から)】

【6年生表現(第2校舎4階から)】

明日の最終練習では、5・6年生がお互いの発表を見合うのだそうです。運動会当日は、さらに磨きのかかった演技が見られることでしょう!

校長室から(136)11月6日(水)「応援の力」

今朝は、最後の全校応援練習がありました。1校時の前の短い時間ですが、どの学年も素早く移動して、応援団を中心に、赤組も白組も、寒さを吹き飛ばす元気いっぱいの応援をしていました。運動会当日にも、どんなドラマが展開されるか楽しみですが、応援練習中にも、子ども達は、一体感を感じたり、上級生を見てたくさんのことを学んだり、様々な力をつけていることが感じられます。今年の運動会では、「応援」も大きな見どころになりそうです!

【応援の種類(歌・コール)】・・・色々あります!お見逃しなく、お楽しみに!

①♪南流小応援歌♪(南流小伝統のオリジナルソングです♪)

②♪ゴーゴーゴー♪(赤組・白組の歌のかけあいがもりあがります♪)

③フレフレコール

④三三七拍子

⑤チャンチャンコール

⑥カステラコール

⑦いけいけコール(学年ごとに立ち上がります)

⑧わっしょいコール

⑨てんつきコール

校長室から(135)11月5日(火)「朝の全校応援練習」

天気予報を見ると、運動会を予定している9日の天気がだんだん心配になってきたところですが、今日も、朝から全校児童の熱気あふれる応援練習から一日が始まりました。

各学年の子ども達も種目の練習に励んでおり、できるだけ好条件のもとで演技をさせてあげたい!と願いながら、今日は、幹部職員と体育主任で、天候がはっきりしなかった際の対策案を練りました。

保護者の皆様には、明日以降、運動会の対応をメールでお伝えしていきますので、ご協力のほど、よろしくお願いします!

校長室から(135)11月1日(金)「運動会予行練習」

澄みわたる青空のもと、5年ぶりに全校で運動会予行練習を行いました。応援団や5・6年の係児童をはじめ、全校児童が、真剣かつはりきって練習に参加しました。団体競技と個人走の得点を集計して、閉会式練習の中で、予行練習の優勝は白組、応援賞は赤組と発表されると、まるで運動会本番のように喜んでいました。運動会本番は、もっともっと盛り上がることでしょう!

今日は各競技を短縮・省略して動きの確認を中心に行ったのですが、当日は、昨日配付したプログラムの時間よりも、全体的に少し時間がかかってしまうかもしれません。予行練習の反省を生かして改善したいと思いますが、何卒ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。

校長室から(134)10月31日(木)「もうすぐ運動会」

保健室の廊下に「もうすぐうんどうかい」の掲示物がはられています。

日頃、学校で子ども達に指導している内容がクイズ形式になっています。ぜひ親子でクイズに挑戦(きっとお子さんはほとんど正解できるはずです!)してみてください。全問正解、さらに実行されていたらすばらしいです!(〇〇にはひらがながひと文字ずつ入ります。掲示物では紙をめくると正解があります。)

【質問】「運動しやすい〇〇をはいていますか?」「長い〇〇〇〇はむすんでいますか?」「〇〇〇〇をもってきていますか?」「〇〇〇をかぶっていますか?」「たっぷりと〇〇〇〇をとりましたか?」「手や足の〇〇を切りましたか?」「〇〇〇のちょうしはよいですか?」「〇〇〇〇〇をしっかり食べましたか?」「外からもどるとき〇〇〇〇をしましたか?」

運動会練習は、学年の教員が中心となって行っていますが、保健室や事務室、用務員さんなどチーム南流小教職員一丸となって様々な準備をしています!

校長室から(133)10月30日(水)「第18回流山市小学校ミニバスケットボール大会」

今日は、ミニバス部39名がキッコーマンアリーナに行ってきました。部活動を指導してきた教員達が目指していた姿(あいさつ・礼儀・協力・全力・感謝の気持ち)を全て実現できたと言って良い、子ども達の姿を大変嬉しく思いました。選手とベンチ、応援席が一体となって南流魂を発揮した本校児童を誇りに思います!応援にかけつけてくださった保護者の皆様、まことにありがとうございました。

校長室から(132)10月29日(火)「第2回運動会全体練習」

2回目の運動会全体練習は、ラジオ体操とエール交換・応援合戦の練習でした。全校のみんなで初めて行ったラジオ体操は、お手本の6年生のしっかりした動きを見て、全体的によくできていました。応援練習では、応援団の児童が、朝昼の練習の成果を存分に出して、精一杯がんばる姿が光っていました。やる気あふれる応援団を中心とした紅白の応援合戦が、運動会を何倍にも盛り上げてくれそうです!

校長室から(131)10月28日(月)「運動会応援練習開始!」

2週間後の秋季大運動会に向けて、朝の時間を使って、各教室で紅白の応援練習を行いました。昨年度までは学年運動会だったので、応援練習をしたことのない児童がほとんどの中、各学級に入った応援団の児童が、応援のしかたを一生懸命教えてくれていました!

校長室から(130)10月25日(金)「教員研修」「5年林間学園報告会Ⅱ」

運動会練習が始まりましたが、教員は授業研修にも勤しんでいます!今日は1年4組にて道徳の授業が展開され、校長、教頭のほか、おもに1年担任や若年層教員が参観しました。そのメンバーだけで参観するのがもったいないくらい、1年生の子ども達が、1時間の中で自分の考えを書いたり、話したり、聞いたり、と考えを深めていく授業でした。

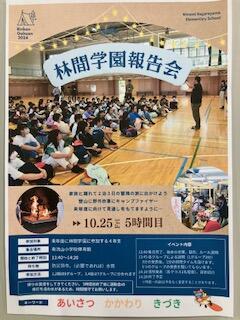

午後は、5年生が4年生に対して、写真のようなチラシ(立派ですね!)にあるように、林間学園の報告会をしました。

5年生は、先日の授業参観で、保護者の方々に見ていただき、いただいたご意見ご助言を参考に、発表のしかたをバージョンアップさせて、準備万端で4年生へのプレゼンテーションに臨みました。テーマは、施設での生活、野外炊事、赤城の自然、キャンプファイヤーなど様々でした。4年生は、クイズに答えたり、メモをとったり、質問をしたりと、熱心な態度で参加していました。今から来年の林間学園が楽しみになったことでしょう。

校長室から(129)10月24日(木)「第62回流山市小中学校音楽発表会」

本日開催された第62回流山市小中学校音楽発表会には、音楽部30名全員が参加し、すてきなハーモニーで会場をつつみました。はじめに演奏したリコーダー二部合奏の「小さな世界」は、数日前にふりつけを加え、一段と楽しい感じに仕上がっていました。吹奏楽演奏をした「カントリーロード」「怪獣の花唄」も、丁寧で心地よい音色がひびく演奏でした。学校出発から到着まで、部員全員がマナー良く、まとまって行動していたことも、大変すばらしく、本校児童の模範になる音楽部の態度に感心しました。音楽部のみなさん、発表の大成功、おめでとう!感動を、ありがとう!

校長室から(128)10月23日(水)「1年生校外学習(10/22)」「ミニバス部を励ます会」「教育実習生」

昨日、東武動物公園への校外学習を引率した教頭先生に、1年生の写真を撮ってきてもらいました。広い動物園を、子ども達同士でなかよくまわることができたとのこと、たくさん歩きましたね!

今日は、南流タイムに体育館で「ミニバス部を励ます会」が行われました。選手紹介と模範演技のあと、児童会役員と応援団が中心となって、気持ちをこめて応援することができました。模範演技発表の時、ドリブルシュートをたくさん決めていた選手の様子に、一生懸命練習した成果が表れていました。選手には、フェアプレイの精神で大会に参加し、悔いのないよう全力が出せるよう期待しています。

最後は、栄養教諭の資格取得を目指す教育実習生による「食育ワンポイント授業」です。給食時間を活用してランチルームにてミニ授業を実践しました(3年3組)。子ども達は、実習生のわかりやすい資料と説明で、給食が「赤・黄・緑」の栄養バランスに優れていることを知ることができました。

校長室から(127)10月22日(火)「1年校外学習」

素晴らしい青空のもと、1年生が東武動物公園への校外学習に出発しました。体育館で行った出発の会では、実行委員の児童が、司会やあいさつの役目を、みんなに聞こえるはっきりとした声で、びっくりするほど立派に果たしていました話を聞く1年生の態度もとても素晴らしかったです

残念ながら、私は出張のためいっしょに行くことができませんでしたが、1年生のみんなが、けがなく、なかよく楽しい校外学習になりますように祈っています!

校長室から(126)10月21日(月)「いきいきシニアの会(10月20日(日))」「運動会全体練習」

昨日、南流山センターにて行われた「いきいきシニアの会」に、音楽部(25人)とボランティア児童(15人)が参加してきました。

音楽部は、控え室で練習した後、ピアノ伴奏に合わせて、「さんぽ(5年生)」「糸(6年生)」「小さな世界(合同)」「上を向いて歩こう(合同)」をリコーダーで発表しました。息の合った演奏で、会場いっぱいのお客様に楽しんでいただきました。

5・6年生のボランティア児童は、開会前から駐輪場・駐車場でのお手伝いやエレベーターや受付への案内、会終了後の片付けなどに率先して取り組んでいて、その一生懸命な姿に感動しました。立派に地域貢献できたと思います!

今日は、11月9日の秋季大運動会に向けた初めての全校練習で、開会式と閉会式の並び方や流れを確認しました。進行係の児童会役員や、応援団、ラジオ体操の手本をする遊友スポーツ委員、指揮者など代表の児童や、高学年児童が立派な態度で臨んでいたので、低学年児童も、よい刺激を受けながら頑張っていました。全学年で練習を行うことで、他学年の頑張りを目の当たりにできる良さを感じました。本番がとても楽しみです!

校長室から(125)10月18日(金)「音楽部」「運動会ボランティア説明会」「全体会・授業参観」

今朝、音楽部は、10月20日(日)に地区の社会福祉協議会主催で開催される「いきいきシニアの会」という敬老行事に向けて練習を行っていました。当日は、リコーダーで4曲演奏します。地域の皆様に、きっと元気をお届けできることと思います。

また、本日午前中は、11月9日の運動会にボランティア協力をいただける保護者の方にPTA本部役員さんのご協力のもと説明会を行いました。説明会にご欠席の方のシフトを、PTA会長さん、副会長さんがあらかじめアンケートを読み取って表に入れ込んでおいてくださったおかげで、大変スムーズに進行できました。午後に全体会、授業参観、懇談会とある中、午前からご参加いただきました保護者の皆様方には、まことにありがとうございました。

午後の全体会、授業参観、懇談会にも、多数のご来校をいただきありがとうございました。今回は、地域のお客様(流山南高校・鰭ヶ崎小学校の校長先生、南流山聖華保育園園長先生、南流山地区社会福祉協議会会長様、民生委員様、木自治会長様・南流山ウェリス自治会長様、地域の消防団・子ども食堂等でご尽力されている方々、学校支援コーディネーター様、本校及び鰭ヶ崎小学校PTA役員様)にも全体会から授業までをご参観いただき、学校に対するご意見ご評価をいただきました。いただいたご意見を教職員と共有し、今後の学校運営に生かしてまいります。ありがとうございました。

【授業の様子】

つくし・ひだまり学級

1年生

2年生

3年生

4年生

5年生(体育館で学年合同の授業)

6年生(教科担任の授業)

授業参観が、お子さんが護者の方からほめていただける機会になればうれしいです。授業をご覧になって、発表や聞く態度、座り方(姿勢)やノートの取り方、鉛筆の持ち方、整理整頓の様子や掲示物、友達への接し方など、何か一つでもご家族からほめていただけたら、さらに意欲が向上することまちがいありません!

校長室から(124)10月17日(木)「校長研修」

今日は、朝から千葉市にて開催された千葉県小学校長研究協議会に行ってきました。千葉県内の校長が集まり、「自ら未来を切り拓き ともに生きる豊かな社会を創る 日本人の育成を目指す小学校教育の推進」を研究主題として、講演や分科会がありました。私の参加した分科会では、「心豊かに生きる子どもを育てる教育課程の編成・実施・評価・改善」を研究協議題として、主に【豊かな人間性】について、それぞれの学校の課題や解決策について、初めてお会いした県内各地の校長先生方とグループ協議の時間に話し合う中で、様々な情報交換ができ、とても有意義な研修になりました。同じ千葉県でも、学校の環境や児童数などに違いはありますが、どの学校もそれぞれの良さを大切に、課題に対して工夫して取り組んでいました。南流小の子どもの笑顔がもっと増えるように、明日からまた頑張ろう!と思いました!

校長室から(123)10月16日(水)「教員研修」「屋上の耐水工事が始まります」

教員の研修は、全体で行う校内研修のほか、初任者研修、2年目・3年目研修、そして中堅教員研修など階層別に研修が設定されています。授業研修 だけでなく、他校(小学校、中学校、幼稚園、保育園、高等学校、特別支援学校等)で学んだり、博物館、児童センター等で研修したりすることもあります。今日は、中堅教員研修として、3年3組で道徳の授業展開がありました。

3年3組での道徳の授業は、温かくも規律ある教室の雰囲気の中で、掲示物やICTを効果的に取り入れ、ロールプレイング(役割演技)や発表の時間に、児童が安心して発言していたのが印象的でした。「考え、議論する」道徳の授業(他の教科もそうですが)は、今年度の学校経営のキーワード「心理的安全性」が保障されていることが大前提になると思います。そういう点で、3年生が自分の考えを友達の前で、のびのびと発言している姿をうれしく思いました!

ところで、ただいま、第1校舎の屋上の耐水工事のため、第1校舎の一部に足場が作られています。児童に危険がないよう安全には十分に留意して工事を行います。保護者の皆様も、明後日の全体会・授業参観・懇談会時等で通行の際、お気を付けください。

校長室から(122)10月12日(土)修学旅行⑨」

2日間の全行程を無事に終え、学校にて到着の会を行いました。実行委員より、みんなで協力し、めあてが達成できたとの感想があったとおり、私達引率職員から見ても、たくさんの成長が見られた2日間でした。土曜日にもかかわらず出迎えに来てくれた職員達も、到着の会での子ども達の顔つきを見て、修学旅行の成功を感じ取っていました。修学旅行をとおして学年、学級、個人で身につけた力を、学校、さらには地域での生活に生かしていくことを期待しています。

保護者の皆様には、ご準備等、ご協力いただきまことにありがとうございました。

校長から(121)10月12日(土)修学旅行⑧」

6年生一行は、先ほど修学旅行最後の食事をともにし、おみやげを買って、予定通りバスに乗り、日光をあとにしました。

昼食の大杯膳は、日光山輪王寺強飯式を模したものだそうで、見た目の大きさが目を引き、楽しく食べられたと思います。

おみやげは、喜んでもらえるか、お小遣いの範囲内で買えるかを一生懸命考えて選んでいました。

校長から(120)10月12日(土)「修学旅行⑦」

ホテルをあとにして、竜頭の滝上の駐車場から滝に沿って歩き、そこからさらに中禅寺湖畔まで歩いて遊覧船に乗りました。最上階に屋根がないタイプの船だったので、外の風にあたりながら景色を楽しんだり、船内のシートに座ったりと思い思いに美しい自然の風景を眺めていました。

下船後は、いよいよ最後の見どころ、華厳の滝の見学です。迫力のある滝の様子に圧倒されていました!

校長から(119)10月12日(土)「修学旅行⑥」

2日目、奥日光の朝の気温は、5度くらいでしたが、風もなく、青空が広がっていました。朝の散策では、流山との気温の違いを体感しながら、湯の湖で学年写真を撮り、源泉で温泉の湧き出る様子を見ました。ホテルに戻る途中、鹿にも会えました!

朝食、部屋の片付けのあとのホテル出発の会では、支配人さんから、6年生が自分達自身で主体的に行動できていたことへのお褒めの言葉をいただきました。ホテルの皆様のおもてなしのおかげで、楽しい思い出を作ることができたので、皆で感謝の気持ちを伝えてホテルを出発しました。

校長から(118)10月11日(金)「修学旅行⑤」

1日目最後の活動は、日光彫です。地元の講師の方々がホテルに来てくださって、指導してくださいました。200年の伝統をもつ「ひっかき刀」という道具を使うのは、初めてだと思います。みんな集中して、根気よく作業に取り組んでいました。いつまでも思い出に残る最高のおみやげになったと思います。

夜も更けて、奥日光は気温が低くなってきました。ホテル内では、暖房をつけてくださっています。

こちらは私が作りました!と言いたいところですが、講師の先生から学校へといただいたものです!講師の皆様には、とても親切にご指導いただき、ありがとうございました!

校長から(117)10月11日(金)「修学旅行④」

ほぼ予定通り、午後3時半過ぎに、みんなが楽しみにしていたホテルに到着しました。実行委員の児童が、到着の会をしっかりと進行し、ホテルの支配人さんからのお話もきちんと聞くことができました。

部屋に入って一息ついたら、入浴と買い物です。家族のことを考えながらおみやげを真剣に選んでいました。その後の夕食には、子ども達の好きそうなメニューが並んでおり、会話がはずんでいました。

食後、部屋でひと休みしてから日光彫り体験をします。

校長から(116)10月11日(金)「修学旅行③」

赤沼から湯滝まで、雄大な男体山をバックに戦場ヶ原を歩きました。暑くも寒くもないハイキング日和で、途中おやつ休憩をとりながら、ゴールの湯滝まで約2時間頑張りました。子ども達から、空気のおいしさや水のきれいさ、景色の美しさに感嘆する声がたくさん聞こえました。

校長から(115)10月11日(金)「修学旅行②」

バスレクを楽しみながら、日光に到着しました。世界遺産東照宮では、グループ仲良く行動していました。磐梯日光店でカレーライスの昼食をとり、いろは坂を登って、次は、戦場ヶ原ハイキングです。

校長から(114)10月11日(金)「修学旅行①」

秋晴れの素晴らしいお天気のもと、6年生は、実行委員の進行で立派に出発の会を終え、一路日光に向かっています。

保護者の皆様には、早朝からご準備、お見送りなどありがとうございました。

チーム南流小の先生方も、多数の応援をありがとうございました。

子ども達は、事前の学習を生かしてひとまわり成長した姿で戻ってくることでしょう。

校長室から(113)10月10日(木)「今日のできごと」

今日も低学年は読み語りから一日がはじまりました。今日入った1年2組では、早めに用意をし、待っている態度も聞く態度も素晴らしく、大きな成長を感じました。

読み語りが終わった後、PTAの会長さんと副会長さんが、運動会保護者ボランティアの割り振り作業にとりかかってくださいました(感謝です!)。さらに、11月9日の運動会当日に協力いただける保護者の方が、なんと180名もいらっしゃったので、びっくり&感動です!!

2校時には、地震のあと、給食室で火災が発生したという想定で、全校での避難訓練を行いました。校庭への避難が、1学期よりも速く、静かにでき、安全主任からほめられました。来月には、消防署にご協力をいただき、6年生が起震車や消火訓練を体験する予定になっています。

私からは、火災の恐ろしさの話とともに、10月10日にちなみ、「目の愛護デー」のことを話しました。最近、人をねらってではないものの、物を投げたり、手に鉛筆等を持ったまま移動したりした時に、友達の目に物があたってしまったというけがが、数件ありましたので、大切な目を傷めないようにお互いに注意して行動するよう呼びかけました。保健室前には、目とメディアとの距離について掲示されています。

午後は、明日、日光へ修学旅行に出発する6年生の学年集会がありました。学年の担任一人ひとりから、出発前最後の話がありました。私も話す時間をいただきました。子ども達にとって、一生に一度の小学校の修学旅行が最高のものになりますように!

5年生は、家庭科の調理実習でお味噌汁を作りました。包丁や火を使うので、ボランティアさんに応援をお願いしました。おかげでどのグループも、無事においしいお味噌汁ができました。明日のクラスも、ボランティアさんが応援に入ってくださるので、がんばってくださいね!

校長室から(112)10月9日(水)「児童センター館長さん来校」

本日は、日頃から子ども達の居場所作りに尽力されている南流山児童センターの館長さんと、南流山第二小学校の校長先生が、本校にお見えになり、6年生の授業を参観されました。また、両校の校長と館長さんとで、子ども達の様子や今後の児童センターのイベントについて共有しました。思いがけないゲストの来校におどろきつつ、親しみをもって「館長!」と声をかけていた子ども達の様子から、館長さんの人気ぶりがうかがえました!児童センターの皆様には、安心できる居場所や楽しいイベントを用意してくださりありがとうございます。これからも地域での連携、よろしくお願いします!

校長室から(111)10月8日(火)「4年生校外学習」

今日は、4年生が、校外学習で千葉市に行きました。出発時は雨で、ミニアリーナで実行委員が主体となって出発の会を行いました。バスまでの道は、3年生の時の担任をはじめ多くの先生に見送ってもらい、うれしそうでした。

千葉市科学館に着くと雨がやんでおり、皆でプラネタリウムを見たあと、グループ行動と昼食、午後は、小雨まじりではありましたが、予定通り千葉港を遊覧船で巡りました。

千葉市科学館では、グループで仲良く展示を見たり体験したりしていました。プラネタリウムでは、満天の星空に歓声があがりました。お家の方にご用意いただいたお弁当をにこにこ食べる姿も、ほほえましかったです。

千葉港巡り観光船では、ポートタワーや工業コンビナートなど湾岸地域について説明を聞いたり景色を見たりすることができました。特に、船のデッキ近くまで飛んでくるカモメに大興奮の4年生でした。

元気いっぱいでメリハリのある4年生の子ども達、バスレクもとても楽しく、気持ちのよい校外学習になりました!

校長室から(110)10月7日(月)「3年スーパーマーケット見学」「2年町探検partⅡ」

3年生は、社会科の学習で、今日と11日、25日の3日に分かれてヤオコー南流山店さんに見学に行かせていただきます。1日目の今日は、3年3組が見学させていただきました。副店長さんが、店内だけでなく、バックヤード(精肉・鮮魚・野菜・ベーカリー・納品所・事務所等)を丁寧に案内してくださり、最後は事務所で子ども達の質問に、とてもわかりやすく答えてくださいました。私も、初めて知ることがたくさんあって、勉強になりました!3年3組の児童は、店員さんにあいさつをしたり、通路をお客様にゆずったりとマナーよく店内見学ができていましたので、これから行く4クラスも、お客様やお店の方にご迷惑にならないように気をつけながら、しっかりと見学してきてくださいね!副店長様をはじめ、店員の皆様には、お忙しい中のご協力まことにありがとうございます!

午前中、2年生も、2回目の町探検に出発しました。本日も、ボランティアの皆様に応援をいただき、無事に活動を終えることができました。大変ありがとうございました。

校長室から(109)10月4日(金)「校内授業研究会①」

今日は、流山市教育委員会指導課の先生方をお招きして、算数の校内授業研究会を行いました。1年3組と4年4組の授業展開をとおして協議を行い、最後に指導課の先生方にご指導をいただきました。児童が主体的に学べるように工夫をしたことで児童の意欲が高まり、1年生も4年生も子ども達の頑張る姿がたくさん見られました。今後さらにどのように授業改善に取り組んでいけばよいかを共通理解することができ、実りの多い学びの時間になりました。

【1年3組】入学して半年にして、話の聞き方、姿勢、学びに向かう態度がすばらしい!

【4年4組】友達と協働しながら課題に真剣に向き合う子ども達です!

【グループ協議~全体会】活発な話し合いの後、全体の場で共有しました。

【市教委の先生方と研究主任・授業者でざっくばらんにふりかえりタイム♪】

お忙しい中、丁寧なご指導をいただきました北野指導課長補佐様、大久保指導主事様には、まことにありがとうございました。次回11月は、今日の学びを生かして、3・6年生の授業展開を見ていただく予定です。

校長室から(108)10月3日(木)「わくわくタイム(全学年)」

今日、ロング昼休み(掃除なし)に「わくわくタイム(異学年交流)」を行いました。今回は、2・4年生が体育館、他の学年は教室で遊びました。

体育館に集合した2・4年生は、わくわくグループをつなげて大きな輪をつくって、最初は、たくさんのボールを使った「ばくだんゲーム」、次にステージのリーダーのかけ声にあわせて「もうじゅうがりゲーム」を楽しんでいました。2・4年生の元気なかけ声が、体育館中に響いていました。

1・6年生と3・5年生は、それぞれの教室でわくわくグループ単位で遊びました。こちらは、「ハンカチ落とし」や「トランプ」「ばくだんゲーム」「新聞紙ゲーム」「だるまさんがころんだ」「しりとり」「折り紙遊び」などなど、わくわくグループの上級生が様々な遊びを優しくリードしていました。年間を通じて同じわくわくグループメンバーで活動しているので、お互いに慣れてきて、よりいっそううちとけた雰囲気になって、笑顔いっぱいでした。「わくわくタイム」、あらためて、良い取り組みだと感じました!

校長室から(107)10月2日(水)「2年生 大根の種まき」

今日は、久しぶりに気温が30度を超え、大根を植えようとしていた畑の土は、からからに乾いていました。2年生の先生方が水まきをしてから、2年生全員で種まきをしましたが、それもすぐにかわいてしまいました。そこへ、いつも畑の世話をしてくださる地域の方がきてくださり、なんと手作業で、ホースから霧のように水が出るしくみを作ってくださいました(霧のような水に光があたって虹ができていました)。地域の方のご協力のおかげで、とても立派な畑に大変身、畑の土に水分がしみこみました。ほんとうにありがとうございました!2年生の皆さんには、これからどのように大根が育つのか、しっかり見て、お世話を頑張ってほしいです。

校長室から(106)10月1日(火)「みりん塾(3年)」「町探検(2年)」「運動会応援団結団式」

3年生では、流山キッコーマンの方々をお招きして「みりん」の出前授業をしていただきました。みりんの作り方や、マンジョウみりんの歴史についてお話を聞いたり、みりんの絞り粕を実際に見たり触ったりする体験をしました。ゲストティーチャーの皆様には、5クラスそれぞれに「みりん塾」を開いていただき、1校時から、給食をはさんで5校時まで出前授業をしていただきました。給食は、栄養教諭のはからいで「流山みりん給食」でした。帰りには、みりんや、しょうゆの絞り粕で作ったはがき、みりん博士認定証のおみやげまでいただきました。流山キッコーマンの皆様、まことにありがとうございました!

2年生は、生活科の学習で、図書館、南消防署、ABCマート、スポーツデポ、南流山センターの5つの施設に町探検に出かけました。担任や補助の教員のほか、学校支援コーディネーターさんの呼びかけに応じて15人ものボランティアの方が引率を手伝ってくださいました。その中には、2年生以外の学年の保護者の方や、お子さんが第二小に在校されている保護者の方もいらっしゃったので感謝感激!ほんとうにありがとうございました。2回目の探検は7日に実施の予定です。

高学年では、運動会に向けて応援団の結団式が行われました。団長や副団長などの役割が、すべて立候補で決まりました。やる気いっぱいの応援団、運動会を大いに盛り上げてくれることでしょう!

校長室から(105)9月30日(月)「がんばれミニバス部」

今日は、5年生が林間学園の土曜日分の代休だったので、ミニバス部は、6年生だけで試合形式の練習をしていました。私が体育館に入ると、すぐに「こんにちは!!」とあいさつの声が聞こえてきました。また、練習終了後は、進んですばやく後片付けを行っている姿に、「さすが6年生!」と思いました。市内ミニバス大会までちょうどあと1か月。けがに気をつけて、最後までがんばってくださいね!

校長から(104)9月28日(土)林間学園⑨

5年生は、赤城から無事に学校に到着しました。この3日間の経験を通して大きな成長を見せた5年生。素直な気持ちを持って努力することができる子ども達だからこそ、たくさんの学びのある林間学園にすることができたと思います。到着の会でも実行委員の進行をはじめ、学年全員の参加態度に成長が感じられました。これからの学校生活にも大いに期待しています。

保護者の皆様には、林間学園の実施に際して、ご理解とご協力をいただき、まことにありがとうございました。

また、土曜日にもかかわらず出迎えてくれたチーム南流の先生方も、ありがとうございました。

校長から(103)9月28日(土)林間学園⑧

林間学園最後の食事を終え、退所式を行いました。退所式では、国立赤城青少年交流の家の所員の方から、感謝状が贈呈されました。これは、あいさつ、後片付け、協力などが模範的な団体に贈られるものです。実行委員の児童が、素晴らしい司会や話で、南流小5年生の交流の家での生活をしめくくってくれました。

校長から(102)9月28日(土)林間学園⑦

最後のアクティビティは、専門の先生の指導のもと2時間半から3時間の創作活動を行いました。

かんな箸は、ヒノキの木をかんなで削って作ります。初めて使ったかんなが気に入って「かんなってAmazonで買えるかな?」と言っていた児童もいました。焼き印のようなペンで、文字や絵をお箸に書くのも楽しそうでした。

スーパー竹とんぼは、小刀を使って作ります。手を切らないか、ハラハラしながら見ていましたが、講師の先生の教えを守って、ケガなく、根気よく作り上げていました。竹とんぼを作るのはもちろん、飛ばすのも初めて!という児童もおり、完成後、広場で飛ばして遊びました。

七宝焼は、キーホルダーやペンダントを自分で選んだ色やデザインで作ります。窯で焼く前の色と焼いてからの色の変化も楽しんでいました。

学校ではなかなかできないものづくり体験ができました。

一生懸命作った作品は、林間学園の思い出がつまった最高のおみやげになると思います。

校長から(101)9月28日(土)林間学園⑥

5年生は、林間学園最終日の朝を迎えました。

朝一番は、部屋の荷物整理です。キャンプファイヤー係は、担当の先生と一緒に、昨晩のキャンプファイヤーの後始末をしていました。多くの友達の見えないところでも、それぞれの係児童が頑張っています。

先晩から今朝までは、施設利用団体は本校のみでしたので、朝7時からの朝のつどいは、施設の職員の方と南流小だけで運営しました。時間より早めに全員の集合が完了し、静かに待つところから感心していましたが、司会進行、国旗所旗掲揚、ラジオ体操、所員の方のお話を聞く態度も3日目の疲れを感じさせない素晴らしい態度で、所員の方からも、大変おほめをいただきました。

朝のつどい後、朝食です。バイキングにもすっかり慣れて、ドリンクバーやおかわりに何度も並ぶ姿が見られました。

このあとは、講師の先生にご指導いただきながら、七宝焼、かんな箸、スーパー竹とんぼの制作を行い、昼食、退所式を終えたら、学校に向かいます。

校長から(100)9月27日(金)林間学園⑤

登山から施設に戻り、休憩後に夕食、そしてキャンプファイヤーをしました。山歩きで疲れたかな?と思いましたが、夕食後は元気復活の子ども達でした!キャンプファイヤーでは、火を囲んでゲームやフォークダンスで盛り上がり、最後は火を見つめながら、みんなで合唱しました。キャンプファイヤーの司会や火の精の係児童も大活躍でした。

今日は、天気に恵まれ、登山では自然に親しみ、キャンプファイヤーでは友情を深め、と林間学園ならではの体験ができたと思います。

明日は、午前中、施設内で創作活動を行い、昼食をとってからバスで流山に戻ります。

校長から(99)9月27日(金)林間学園④

5年生は、バイキング朝食のあと、バスに乗り、長七郎山の登山と覚満淵の散策をしました。心配された雨も全く降ることなく、大きな石があったり、少しぬかるんでいたりした道を、声をかけあいながら、安全に登ることができました。

その後、大沼湖畔のレイクセンター赤城さんで、お弁当とおみやげの時間をとり、流山市にもゆかりのある赤城神社に寄って、施設に戻りました。

校長から(98)9月27日(金)林間学園③

赤城青少年交流の家の一日は、朝のつどいから始まります。朝のつどいでは、宿泊をともにしている団体が集まります。今朝は4つの小学校が参加しました。国旗掲揚やラジオ体操の係児童は、自分の役目をしっかり果たしていました。昨年度まで一緒に学校生活を送っていた第二小の友達とも、学年の教員同志で相談して、短い時間でしたがハイタッチをしあう時間を作り、再会を喜びあいました!

こちらは曇り空ですが、過ごしやすい気候です。これから朝食バイキング、そして午前からお昼にかけて山の天候を見ながら、登山または散策をする予定です。

校長から(97)9月26日(木)林間学園②

無事に宿泊施設に到着し、お弁当を食べてから、入所式を行いました。

その後、部屋の友達とSDGsフォトラリーを楽しみながら、広い施設を探索しました。

今日最後のアクティビティは、カレー作りです。火おこし係と調理係が協力して、美味しいカレーライスができました。焦げついたお鍋などの後片付けも、施設の方に合格がいただけるまで、根気強く頑張りました!

これから入浴、部屋長会議、一日のふりかえりをして就寝となります。明日は登山が予定されていますが、天候をよく見て行程を検討していきます。

校長から(96)9月26日(木)林間学園①

5年生は、朝の集合から時間を守り、スムーズに林間学園に出発しました。お見送りの保護者の皆様、荷物運びや安全指導に出てくださった先生方、ありがとうございました。

最初の目的地、スバルビジターセンターでは、自動車の生産ラインを間近で見学(写真撮影不可)し、その後、動画で説明を受けたり、自動車の展示を見たりしました。

バスは、ほぼ定刻どおりにスバルビジターセンターを出て、いよいよ、今日明日宿泊する国立赤城青少年交流の家に向かいます。

校長室から(95)9月25日(水)「明日から林間学園!(5年)」

5年生は、明日から2泊3日の林間学園で群馬県にある国立赤城青少年交流の家に行ってきます。早朝の出発に備えて、前日に出発の会を行いました。実行委員の明るい表情と堂々とした進行ぶり、そして学年全員の素晴らしい参加態度に感心しました!

出発の会の後、フォークダンスの最後の練習をしていました。和気あいあいの様子に、学年のまとまりを感じました。2日目夜のキャンプファイヤー、おおいに楽しみましょう!

最後は、実行委員の発案で、円陣をくんで「林間学園を成功させよう!」「オー!」で出発前の学年集会を閉じました。

今日の5年生は欠席0と、林間学園への気合い十分でした。明日も学年みんな元気に出発できることを願っています!

校長室から(94)9月24日(火)「オンライン全校朝会(表彰)」

「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、先週までの暑さがうそのように急にすごしやすい気候になりました。ですが、石川県能登地方では、21日から22日にかけての大雨によって、川の氾濫や土砂崩れなどで犠牲者が出ており、現在も行方不明者の捜索活動が行われている状況に心が痛みます。

今日は、「市内科学作品展」「市内読書感想文コンクール」の表彰を、表彰される児童のみ体育館に集合して、朝学習の時間に、全学年オンラインで行いました。

科学作品では、地道な努力や創意工夫あふれる論文や工夫工作がたくさんありましたが、その中でも特に優秀と認められた作品に賞が贈られました。

読書感想文には、課題図書、自由図書合わせて全校で272人の児童が取り組みました。その中から、学校代表に選ばれた6人の児童が表彰されました。どれもすばらしい感想文でしたので、今日表彰された児童の読書感想文を、後日、お昼の校内放送で読ませてもらう予定です。

表彰終了後、能登地方の状況についてもふれさせていただき、身近なところから、できることを考えていきましょうと話しました。例として、10月20日(日)に南流山センターで行われる「いきいきシニアの会(敬老会)」で、小中学生のボランティアを募(高学年)している話をしました。当日は、音楽部が演奏発表をする機会をいただいていますが、それ以外に受付や湯茶接待等の小学生でもできるボランティアを募集されています。詳細は後日、5・6年生の教室にチラシが届きますが、地域の皆さんとつながることは、災害時等の助け合いにも生きると思っています。

生徒指導主任からも、始業式で話した「自分からあいさつ」がよくできているという話に加え、登下校時の歩き方や、帽子の着用についてなど、安全面の注意をよびかけました。

校長室から(93)9月20日(金)「第2回南流山中学校区学校運営協議会」

本日は、南流山中学校区の学校運営協議会委員の皆様と、小中学校4校の校長の計21名が鰭ヶ崎小学校に集まり、第2回南流山中学校区学校運営協議会を行いました。会場校の鰭ヶ崎小学校の授業を参観した後(11年前まで教諭として勤務していた学校なので、懐かしさがこみあげました)、4校から教育活動の様子を報告し、児童生徒を支える地域連携について考える場となりました。次回は、12月に第3回の学校運営協議会を本校を会場に行われます。南流山中学校区は、小中4校の連携はもとより、地域の方のご協力もたくさんいただいているところです。各方面でご活躍の委員の皆様にご意見をいただきながら、今後さらに地域と学校の連携について模索し、児童生徒がより豊かに成長することをめざしていきます。

校長室から(92)9月19日(木)「チャレンジスピード記録会大盛況」「昨日の修学旅行説明会」

遊友体育委員会主催のチャレンジスピード記録会最終日は、大盛況でした。今日も暑さ指数が高く、体育館で行われましたが、どこを見ても、全力で走る姿、学年クラス関係なく応援し合う姿がありました。次は、運動会終了後に別な種目での企画があるそうです。

また、昨日、6年生の保護者の方向けに来月実施する日光への修学旅行説明会を行いました。担任から画像や実物を提示しながら説明をさせていただきました。子ども達が元気に参加し、全員無事に帰ってくること、そして、一人ひとりがひとまわり成長できる修学旅行になるように、職員も全力で準備中です。

↓こちらは、昨日体育館に展示した「日光彫り」の見本です

校長室から(91)9月18日(水)「キャンプファイヤー練習」

5年生は、来週26日からの2泊3日の林間学園に向けて様々な準備をしています。今日は、赤城の山の神と火の精が、司会の児童とともにキャンプファイヤーの最終練習を行いました。本番は燃えさかる炎を囲んで、学年全員で歌やフォークダンス、レクで盛り上がることでしょう。

校長室から(90)9月17日(火)「遊・友スポーツ委員会の活躍」

今年度も「遊友体育委員会」では、全校児童が楽しく協力して運動にチャレンジできる取り組みを計画しています。まず、本日より3日間、昼休みの時間を使って「チャレンジスピード」という種目の記録会を行うということで、初日からたくさんの子ども達が友達といっしょに取り組んでいました。感心したのは、5・6年生の遊友体育委員会の子ども達が一生懸命に参加児童を応援していた姿です。「がんばれー!」「いいよー!」の声や拍手がわきあがっていて、とてもいい雰囲気でした。参加していた2年生の児童に「明日もあるのかな?」と聞かれたので、「水曜日も木曜日もやっているよ」と伝えると「やったー!!」と大喜びでした。クラス単位のグループの他に、異学年チームもあり、仲よく参加している様子を見て、うれしくなりました。

校長室から(89)9月13日(金)「もうすぐお月見」

今週は、ほとんど毎日「熱中症警戒アラート」が発令され、本校の計測器でもWBGT値が28~33の「厳重警戒~危険」レベルでした。校庭での体育や、休み時間の遊びの制限が多くなってしまうので、早く涼しくなってほしいです。

3連休があけると17日は「中秋の名月」の日です。つくし学級では毎月ステキなカレンダーを作っています。今月のカレンダーのテーマは「お月見」でしょうか。折り紙でつくったうさぎさんがとってもかわいいですね!

図書室にもお月見の掲示物がありました。今日は、3年3組の担任が、図書の時間に本の読み聞かせをしていました。読書の秋ですね!

校長室から(88)9月12日(木)「読み語り」「窓清掃ありがとうございました」「林間学園に向けて(5年)」

今日の読み語りでは、一緒に組んだペアの方が「語り」をしてくださいました。絵本や原稿を持たずに、お話が次々に展開していくので、2年3組の子ども達と一緒に、私も固唾をのんで聴き入っていました。耳から入る言葉と語ってくださる方の声色から情景を想像することには、絵本とはまたちがった楽しみがあると思いました。それにしても、一つの物語を覚えて語られる皆さんは、ほんとうにすごいです!!

また、本日は、午前中、PTAの一人一協力の活動で「窓清掃」をしていただきました。おかげさまで、体育館や昇降口等のガラスがぴかぴかになりました。暑い中のご協力、まことにありがとうございました。

昼休みは、5年生のキャンプファイヤー係の子ども達が、林間学園で行うキャンプファイヤーの依頼のため、校長室に来てくれました。今年の5年生はどんな林間学園を作り上げていくのか、楽しみです。