カテゴリ:郷土資料館

戦時中の1円は今のいくらですか? よくあるレファレンス

現在開催中の「くらしのうつりかわり」展では、今年が戦後80年の節目であることから、戦時期の資料を展示紹介しています。さまざまな資料を紹介していますが、なかでも地味に反響があったのが、靖国神社の鳥居や桜、皇居の楠木正成像の図柄の紙幣や、粗悪なアルミの貨幣、軍事国債の債券など、戦時期のお金(紙幣・貨幣)です。

それほど珍しいものではありませんが、歴史上のお金を並べると、必ずいただくご質問に、「これって今のいくらですか?」という質問。

昔の1円はどれくらいの価値があるのだろうか、現代人の率直な感想として至極まともですが、実は、正確に答えるのはなかなか困難です。図書館のレファレンスデータベースや、貨幣博物館のサイトをみると、「財やサービスの種類によって、価格の上昇率がまちまちであるため、お金の価値を単純に比較することはなかなか困難」であり、企業物価指数(製造者などが材料を仕入れる時の値段)や消費者物価指数(一般の人が商品を買うときの値段)などを比較することで、だいたいの目安が試算できるに過ぎないようです。

ちなみに、企業物価指数で試算すると、昭和15年(1940)の1円は、現在(令和6年)の約551円と同じ価値になるということになります。ですから、10銭は約55円、1銭は5円ということでしょうか。

同様の質問として、「江戸時代の1両はいくらですか?」。これもよくある質問で、同様に答えを出すのは困難。やはり、基準を何に据えるかがポイントのようで、久しぶりに貨幣博物館のサイトをのぞいてみたら、値段の比較専用フォームができていました。

しかし、「難しい問題だ」と、いくらご説明をしても、レファレンスは絶えることはありません。先の図書館レファレンスデータベースでも「単純な答えがほしい」との質問されており、難しくても、なお率直に知りたいと思う方が後を絶たない、レファレンスの王道の質問といえるでしょうか。

戦後80年ですし、戦時下に対する関心が高まっているからこそ、こうしたレファレンスを真摯に受け止める必要があるのかもしれません。

というわけで、ずいぶん前置きが長くなりましたが、重い腰をあげ、戦時下の1円はだいたいいくらなのか、目安となる解説を展示に追加してみました。週刊朝日編『値段史年表』(1988年)を参考に、昭和15年(1940)に1円で何がどれほど買えるのかを、次のように表記してみました。

・かけそば 6杯(1杯15銭)

・天丼(並)2杯(1杯50銭)

・サイダー 5本(1本20銭)

・キャラメル 10箱(1箱10銭)

・後楽園球場 内野席1枚(1枚80銭)

展示の表示は上述程度ですが、どうでしょうか。先に試算した企業物価指数では、1円は約551円。果たして現在、500円で後楽園球場(後の東京ドーム)の内野席に入れるでしょうか。ほかにも昭和15年の価格をあげるならば、

・豆腐 6銭 *100匁

・納豆 10銭

・日本酒(特級酒) 2円70銭 (一級酒)2円40銭 (二級酒)1円90銭 *いずれも1升の値段

・バター 97銭

など。バターよりも後楽園球場内野席が安い。「財やサービスの種類によって、価格の上昇率がまちまちであるため、お金の価値を単純に比較することはなかなか困難」なのです。

『値段史年表』は、多くは東京など都市部の具体的な価格です。

では、春日部ではどうだったのでしょうか。粕壁の米問屋永嶋庄兵衛商店旧蔵の昭和15年7月「金銭出入帳」よりみてみましょう。この文書は同家の生活や町での付き合いなどの金銭の支出簿で、当時の暮らしや物価がわかります。費目と金額を抜き出してみると次の通り。

・按摩 40銭~1円

・煙草 4円42銭~6円50銭

・洋傘 4円42銭

・ネクタイ 2円90銭

・靴下 2円

・豆腐 12銭~18銭

・竹1本 1円

・海苔 4円20銭~5円

・練炭 1円80銭

・玉子2貫目 9円

・シッカロール 20銭

・マッチ 7銭~20銭

・砂糖 1円18銭

・筆 25銭

・前掛け 65銭

・味醂2升 6円

・歯ブラシ 25銭

・鰹節1箱 66円

・酒5合 1円10銭~20銭

比較できそうなのは豆腐や酒。残念ながら、モノ・サービスの量や質が不明なものが多く、比較がしづらいのですが、東京と春日部市域の物価の差はほとんどなさそうですね。

ただ、しつこいようですが、これは、あくまで目安に過ぎません。戦時下には価格統制・配給制などもあり、モノやサービスの価値は単純に比較できないことはいうまでもありません。展示中の貨幣・紙幣が、そうした混沌たる時代のなかにあったことも考えてもらえればと思います。

郷土資料館【手作りおもちゃクラブ】を開催しました

令和7年11月14日(金)県民の日、16(日) の午前と午後各1回ずつ、郷土資料館手作りおもちゃクラブを開催しました。

14日(金)の県民の日は「吹き上げパイプ」と「ぶんぶんゴマ」を、16日(日)は「ジャイロバズーカ」を作りました。

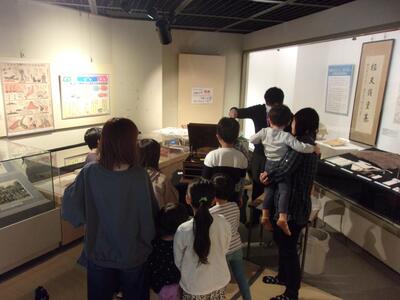

手作りおもちゃクラブでは、蓄音機の上演、紙芝居の読み聞かせ、おもちゃ作りの3つを行っています。

蓄音機は今から約100年ほど前に使われていたもの。歴史あるものを収集する資料館だからこその催しと言えるでしょう。

当館でも、問題なく動作する蓄音機はこの1台しかなく、普段は収蔵スペースに大切にしまってあります。

紙芝居は14日と16日で異なるものを読みました。

前列まで駆け寄って、食い入るように聞いてくれました♪

14日(金)は「吹き上げパイプ」と「ぶんぶんゴマ」を作りました。

どちらも簡単に作ることができ、どこかで見たことのあるような馴染みのあるおもちゃです。

しかし侮るなかれ、遊ぶには意外とコツのいるおもちゃなんです!

吹き上げパイプは、吹く息の強さ調節が必要で、こどもたちはまだ未経験に近い動作です。ぶんぶんゴマも、捻じった糸を引っぱることはできるものの、緩めるタイミングを掴むまでが難しかったりします。

それでもこどもたちは講座中にどんどんコツを掴んでいき、10分や20分でも成長する姿を見せてくれました!

16日(日)は今回初披露となる「ジャイロバズーカ」を作りました。

輪ゴムを引っぱって輪っかを飛ばすのですが、ただ真っ直ぐ引っ張っただけだと飛距離も伸びず、飛ぶ方向もばらばらです。

しかし、輪ゴムを捻じってから輪っかを飛ばすと、輪っかが回転してジャイロ効果により安定した飛び方になります!

こどもたちにもその飛び方の違いを、実際に体験してもらいました♪

飛び方が全然違います!

こどもたちも「すごい飛んだ!!」と大賑わい♪

そして最後はお馴染みの缶バッジ作りです!

バッジのイラストは、当日作ったおもちゃをモチーフにした郷土資料館オリジナルのもの!これを集めるのを楽しみにしている子もいるみたいです♪

今月もたくさんの方にご参加いただき、ありがとうございました!

次回の手作りおもちゃクラブは12月7日(日)に開催予定です。年内最後の実施となります。

詳しくは広報紙等に掲載いたしますので、ぜひご確認ください。

資料整理でこんにちは

郷土資料館の収蔵資料は、数えられるだけで11万件あまり。実はまだ未整理のものも多く、講座や展示や事務の合間に、資料整理を進めています。

今日は、そんな日々の資料整理のなかから、再発見された(「こんにちは」した)資料をご紹介。

市教育委員会の旧教育総務課旧蔵の昭和60年1月の成人式の写真アルバムから、貴重な1枚の写真を見つけました。

成人式の様子を記録する写真のうち、会場となった春日部市民文化会館(現:正和工業にじいろホール)の周辺を撮影したものです。

周辺の商店も現在と少し違っています。左手は写真館、右手はパン屋さんのようです。

さらに、よくみると、突き当たりの粕壁小学校方面の道は細い路地となっており、理容店が建っています。今のようなきれいな十字路ではなく、少しクランクして小学校方面に向かう道だったようです。

成人式のアルバムは、鮮やかな振り袖姿の新成人の方々の写真ばかりですが、よくみると、町のうつりかわりがわかる資料があるのですね!

収蔵資料のごくごく一部ですが、下のデータベースでご覧いただけます。ぜひご覧ください。

https://jmapps.ne.jp/kasukabe_museum1/

SKIPシティ移動公開ライブラリーの映像が更新されました

埼玉県の施設「彩の国ビジュアルプラザ」による移動公開ライブラリー事業により、郷土資料館、ハルカイトに動画・写真を閲覧できる端末を設置しています。

普段は、川口市のSKIPシティで視聴できる動画や写真(の一部)が、特別に春日部市内の二つの施設で視聴できるもの。

今回、端末のコンテンツを一部入れ替え、新たな動画・写真をご覧いただけるようになりました。

こんな映像もあるのか! と学芸員も唸るようなコンテンツも盛りだくさん。

たとえば、下の映像は、県指定無形民俗文化財「やったり踊り」の人形劇。

県の教育委員会が企画し、テレビ埼玉が制作しているので、なかなかのクオリティー。

このほか、新たにご覧いただけるようになった映像は次の通りです。

青空と大凧と-庄和町-

マンモス団地 朝・昼・夜 ―春日部市―

ようこそ映像公開ライブラリーへ

春日部の伝統産業 麦わら帽子

桐箪笥の生まれるまで

春日部の桐小箱

伝統を守る 若者たち ~春日部桐だんす~

木目の美を生かす ~桐たんす・桐箱~

この道一筋 -桐だんす職人-

そろいの浴衣で”やったり踊り”春日部市

やったりおどり

古利根の詩情 ~加藤楸邨~

加藤楸邨

作家 豊田三郎

でかけませんか かすかべ歴史散歩

春日部歴史散歩 豊野編

春日部歴史散歩 豊春編

春日部歴史散歩~幸松編

春日部歴史散歩 庄和編

1947、あの日を忘れない

カスリーン台風50年目の証言 忘れない

水害対策

江戸の伝統あでやかに -春日部市-

埼玉の街道を行く 日光道中

純白の花盛り 白岡町

84「奥の細道」

手焼きの味は昔ながら 草加市

ふる里の織と染 -長番中型-

綾瀬川と舟運

草加が生んだハリウッド俳優 大川平八郎の数奇な人生

漂白 -円空仏のこころー

閏戸の式三番

黒浜沼の自然

礎の人 飯野喜四郎

万葉 心のふるさと

武蔵野線に乗って 所沢から三郷市まで

水辺の詩 ~川と共に歩んだ町~

越谷だるま・桐箱・押絵羽子板

家康と東照宮

シラコバト物語

剣道を支える技

出番も間近”だるまさん” -越谷市-

愉快に滑ろう氷の広場 しらこばと水上公園

春日部市内ゆかりの映像だけでなく、広く県東部地域の市町村の映像もご覧いただけます。

おすすめは「マンモス団地 朝・昼・夜 ―春日部市―」(1979年)

武里団地の日常生活を活写するドキュメント的な映像です。

動画、かつカラー映像なので、大変貴重だと思います。常設展を更新する際には、絶対採用の資料です。

もちろんハルカイト(2F)でも同じコンテンツがご覧いただけます。

端末の設置は、今年度限り。3月末には撤収されてしまいます。

川口のSKIPシティに行けば視聴できますが、手軽に地元で見るにはうってつけです。

ぜひお見逃しなく。

幸松っ子くらぶに出張しました

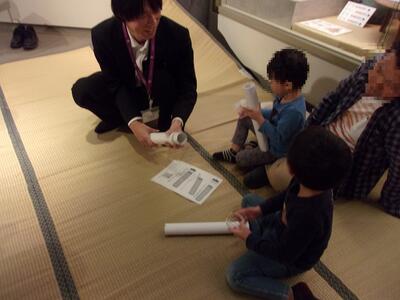

毎年恒例、幸松小学校の幸松っ子くらぶ。今回も「幸松クイズ・双六で遊ぼう」と題して、郷土資料館オリジナルのクイズ・双六で遊んでもらいました。

まずは、イベントでは、おなじみの郷土資料館オリジナルの紙芝居の上映。後半の双六ゲームのクイズのヒントになるかもしれない「牛島のフジ」に関するお話で、皆さん真剣に聞いてくれました。

そして、本題のクイズ&双六ゲーム。

3つのチームにわかれて、郷土カルタの絵札をマス目にした、オリジナルの飛び双六で「あがり」を目指します。

サイコロは特製の大きなサイコロ。大きなサイコロをなげるのは、子どもたちに大人気でした。お昼のひととき、「ごきげんよう(旧・いただきます)」を見ているようでした。

双六の特定のマスにとまったら、郷土クイズ。

「幸松ってどんな意味?」「牛島のフジは樹齢何年といわれているでしょうか?」「盆踊りって何のために踊るの?」など、素朴で身近な3択クイズに答えてもらいました。子どもたちには少し難しかったかも。

優勝した「ぐうすけ」チームには、オリジナルのシールセットをプレゼント。

この日のために用意した、ビックリマンシール的なオリジナルシールです。名付けて「かすかべ郷土シール」。

第一弾は、国特別天然記念物の牛島のフジと4つの特産品の5枚。「ぐうすけ」チームには、キラキラの5枚セットを贈呈。2、3位の皆さんには、牛島のフジのシールを参加賞として差し上げました。

双六のあとは、みんな仲良く郷土資料館の昔のおもちゃで楽しく遊びました。

「双六もう一回やりかった」「おもちゃづくりに参加したい」など、うれしい感想をいただきました。

郷土資料館を知らない子も多かったので、ぜひ来てもらえるとうれしいです。