文字

背景

行間

2023年5月の記事一覧

運動会に向けて~体育朝会

運動会への準備が校内であわただしく始まってきたのは先日お知らせしたとおり。

職員室でも先生たちを見かけません。

東奔西走ならぬ、それぞれの係の仕事で休み時間も動き回っているからです(^.^)。

今朝は体育朝会でした。

運動会の赤白別に並ぶ練習と、ラジオ体操の練習を行いました。

もちろん1年生にとっては初めての経験ですね。

「準備・整理運動係」の5,6年生児童が、それぞれの学年の前に立ち、ラジオ体操のお手本を見せてくれます。

ラジオ体操をする機会も近頃はめっきり減りました。

その昔、よくラジオ体操を行った世代の方々は、体で覚えている方も多いのではないでしょうか。

私もその一人です(笑)。目をつぶっていても踊れます!(^^)!。

みなさん、しっかり覚えてくださいね!!!

朝会後は、係の子供たちは今日のプチ反省会を早速行っていました。

いよいよ暑くなってきました。

熱中症予防を校内でも頻繁に呼びかけています。

大きめの水筒、汗拭きタオル等の持参をお願いします。

2年生 算数「ひきざん」

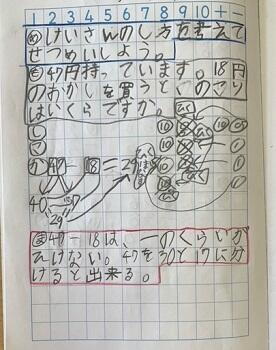

2年生の算数の授業にお邪魔しました。

ちょうど算数の「ひきざん」の初めの時間でした。

引き算は1年生でも学んでいますが、ここで新たに学ぶのは、繰り下がりの引き算です。

繰り上がり、繰り下がりは、概念的要素が入ってくるので、難易度としては一つ階段を上ることになります。

子供たちがどう頭の中でイメージして捉えていくか、そのカタチを作る必要がありますね。

繰り下がりのある計算をするために、今まで習ってきたこと(既習事項)をもとに引き方を考えてみます。

1年生からの課題解決授業を積み重ねている成果ですが、「ひっさん」「さくらんぼ」「お金」「ブロック」「絵」と様々な解くための工夫が出てきました。

これをもとに、自分でやってみたい工夫を用いて、実際に解いてみます。

「47-18」が問題です。

ヒントコーナーもありました。

見やすく書けていた子には、黒板掲示用のホワイトボードにも大きく書いてもらったりしています。

3つの解き方が出ました。それを黒板に掲示して、それぞれ説明、時には書いた人ではない人が説明をします。←これとても大事!

2年生が飽きないように、机の上での学習だけでなく、時には前に来させたりと、いろいろ変化を持たせています。

課題に対して、各自がとてもしっかりと挑戦して、感心しました。

まとめのノートはとんな様子で書いているでしょうか。

自分なりに分かるようにまとめをしていました(^.^)。

「自分なりに」というところがポイントです。

学びを自分事にすることが大切です。

2年生の皆さん、このままの姿勢で学びを続けてくださいね!

4年生 ソーラン節の練習

校庭から「鳴子」の音がカチカチと聞こえてきました。

恒例の「ソーラン節」の練習が始まったようです。

連小でソーラン節が始まったのはいつからなのでしょうか。

毎年4年生が踊っているので、高学年はみな踊れます。

コロナ前の運動会では、曲が3番になると、5,6年生や卒業生もトラック内に乱入して二重、三重の輪を作り、みんなで踊ったものです。

そんなお祭り的な要素がある運動会の表現が「ソーラン節」なのです。

来年にはそんな形もできるでしょうか。

鳴子は、学校にあるものを使用しています。

運動会だけでしか使用しないので、今年度からは個人持ちではなく、学校で購入して貸し出す形としました。

休憩タイムには、もちろん水分補給をして熱中症予防です。

今日は涼しいくらいなのでまだいいですが、水曜日あたりからはまた暑くなる模様。

大きめの水筒や汗拭きタオルなどの持参をよろしくお願いします。

GWがあけ、一気に運動会モードです

GWがあっという間に明けてしまいました(T_T)。

校内は一気に運動会モードになっています。

休み時間に、廊下を走る子供たちに声をかけようとうろうろしていると、体育館から声?音?が響いてきます。

導かれるように足が向きました。

なるほど。 なるほど。

応援団が練習を開始したようです。

まだ全体の流れと陣形を覚えている段階みたいです。

応援団は3年間実施していなかったので、子供たちにとっても新鮮です。

いや、別の言い方をすれば、まったくゼロから起こすと言ってもよいでしょう。

4年生以上がなることのできる応援団は、経験したことがある人は誰もいないのですから。

がんばってください!

あまり練習で声を張り上げすぎると、本番で枯れてしまいます。

本番にピークを持っていくことは、応援団にとっても同じことですね。

体育館からの帰りに、特活室にも目が止まりました。

高学年の子供たちが何やら体を動かしています。

なるほど。 なるほど。

ラジオ体操の練習をしていました。

運動会の開会式で前に出て体操をする係の子供たちの練習でした。

こうして、隙間時間に高学年の子供たちは係などの練習を重ねていきます。

行事を作り上げていく・・・ということです。

そんな姿を低学年の子供たちはしっかりと見ていてくれています。

学校の伝統は、こんなところにも息づいています。

学校公開、講演会、PTA総会 ありがとうございました

ここ数年では初めて平日開催とした今回の学校公開日。

(昨年、平日開催の要望をいただいていました。)

GWで勤め先がお休みの方も多かったのでしょうか、たくさんの保護者・地域の皆様にご来校、ご参観いただきました。

改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。

お子さんの授業の様子はいかがでしたでしょうか。

ぜひ、今晩の食卓でがんばりをほめてあげていただければと思います。

3,4校時は、星山麻木先生による講演会「みんな違ってあたりまえ~自分を知り、相手を知り、認め合える世の中に~」が行われました。

4,5,6年生の子供たちと、保護者・地域の皆様あわせて、250名ほどが講演を聞き、グループワークを行いました。

内容としては、当たり前だと思っている自分(自分の感覚)も、他の人と比べると様々であり、みんな違いがあるということ。

その違いを知り、理解し、尊重し合っていくことがまず必要であるということを、グループワークを行いながら実感として学ぶことができました。

色に例えた人間のタイプ(性格)を紹介し、自分自身にその要素がどれくらいあるのか、♡ハート♡のマークの中に色を塗っていきました。

当たり前ですが、みんな違った配色です。

これが「違い」であり、当たり前のようにそこにあるものであり、自分もその中の一員なのですね。

「人と違う」ということから差別が生まれるともいわれます。

子供の世界では、それがいじめにつながってしまうこともありました。

しかし、何が同じで何が違うのでしょう。みんな違うのでは・・・?

これからの社会に必要な、人の資質・能力・態度として「合意形成力」がよく取り上げられます。

この合意形成力は、まさに人と人の違い、国の違い、信仰の違い、言葉の違い、習慣の違い・・・数えきれないほどの違いを乗り越えて、認め合って、互いに察し合って、フォローし合って、頭で、言葉で、合意し、手を握り合うことが世界には必要です。

こんな積み重ねが、子供にも、大人にも必要とされているのかもしれません。

企画してくださったPTAの皆様。

素敵な講演会をありがとうございました!

いろいろと考えさせられる貴重な時間でした。

午後にはPTA総会も行われました。

とても和やかな会運営となり、堅苦しい総会のイメージが霧散しました。

令和4年度のPTA役員の皆様、子供たちのためにありがとうございました。

そして、令和5年度の役員の皆様、どうぞよろしくお願いします。

↑ PTA役員の方から写真をいただきました。感謝です!ありがとうございました。

★インフルエンザ、コロナ、手足口病、リンゴ病、ヘルパンギーナに感染し、治癒した際には「学校感染症治癒届」をご提出ください。

ダウンロードして印刷してご記入くださるか、用紙を学校からもらってください。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★保護者向け相談窓口一覧

★悩みを抱え込まないで!★

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

★18さいまでのチャイルドライン

子ども専用のダイヤルです。困っていること、悩んでいること、誰かと話したいとき、あなたの気持ちを大切にどんなことでもいっしょに考えます。

0120-99-7777 (NPO法人チャイルドライン支援センター)

★こどもSOS~こんなことでなやんでいたられんらくしてください

・いやなことをされる

・ひどいことを言われる

・ごはんを食べさせてもらえない

・かぞくのせわをしていて、じぶんのやりたいことができない

多摩市子ども家庭支援センター 042-355-3777 (月~土 9:00~18:00)

東京都多摩児童相談所 042-372-5600 (月~金 9:00~17:00)

児童相談所全国共通ダイヤル 189 (365日24時間)

★こどもの人権110番

なやみを一人でかかえないで相談できます

0120-007-1100 (月~金 8:15~17:15)

PTA作成 地域安全マップ

川の学習のボランティアをしてみませんか?

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法