今日のできごと

修学旅行の裏側で・・・

11月11日と12日の2日間、6年生が修学旅行に行っていました。

その間、「自分たちが最高学年だ!」とやる気に満ち溢れていた5年生たち。

休み時間はいつも通り元気に外で遊んでいましたが、終わりのチャイムを聞くとすぐに「授業が始まるよ。教室に戻ろう!」と下級生たちに声をかけていました。

清掃は普段6年生が担当している場所を5年生で分担しました。

普段6年生がゴミを回収していることに気づき、改めて6年生に感謝の気持ちを持った様子でした。

「6年生がいなくても、学校のみんなが困らないように。」と、委員会の活動もしっかりと6年生から引き継ぎました。

2日目の最後は集団下校。

いつも6年生が持っている各コースの看板を、取り合いになるほど積極的に取りに行きました。

大きな声で指示を出しながら整列させたり、低学年に優しく「何コース?」「こっちだよ。」と声をかけたりする姿が見られました。

短い時間でしたが、最高学年として学校全体をリードする姿はとても頼もしかったです。

来年は、どんな6年生になるのだろうと楽しみになる2日間でした。

【保護者様 10月25日 本日の運動会の実施について】

本日の運動会ですが、予定通り実施いたします。しかし、天候に不安があることから以下の点にご留意願います。

・競技・演技中に濡れる可能性があります。タオル・着替えを持たせてください。

・カッパやポンチョなどの雨具があれば、念のため持たせていただいても構いません。雨具はリュックに入れて応援席に持っていき、着替えは教室に置いていくよう、後糧でもお声かけください。

・レジャーシートが汚れることが予想されます。ビニール袋を持たせてください。

・雨天のため、プログラムが変更になる可能性があります。あらかじめご承知おきください。

・下校時刻等変更になる場合は、LINEスクール連絡帳やホームページにてご連絡いたします。

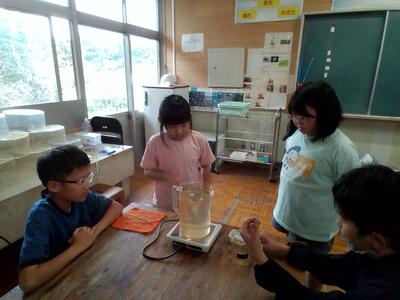

下水道を学ぼう

10月9日4年生を対象に「下水道教室」が開かれました。当日は千葉県下水道公社の方々から、実験や観察を通して、水の循環や下水道の役割についてのお話を聞きました。

4年生は社会科の学習「水はどこから」の学習で水の循環や下水道の役割を学びました。まず、担当の方から水の循環と下水道の必要性についての説明や下水処理場の仕組みについて説明をしていただきました。次に、各グループが小さな下水処理場となって水処理(ろ過、希釈、凝集沈殿)を行いました。そして、水道水とほぼ変わらない、透明な水を得ることができました。子どもたちは、汚れていた水がきれいになる過程を驚きと感心を持って見つめていました。しかし、得られた水をパックテストすると、この水にはまだ残っていて目に見えない汚れが残っていて、魚が住みにくい水であることがわかりました。子どもたちは、この実験から水は簡単なことで汚れること、きれいにするには時間と手間がかかること、魚が住みやすい水にするにために微生物の力を借りていることを知りました。

子どもたちは、この学習を通して、私たちのくらしと環境を守るため自分たちができることはは何かを考え、実践していこうという思いをもちました。

3年生醤油工場見学

3年生は、9月19日に「キッコーマンもの知りしょうゆ館」へ行ってきました。

当日は気温も幾分落ち着き、過ごしやすい環境の中で多くのことを学ぶことができました。

現地では、煎餅作り体験と工場見学の2つをさせて頂きました。

煎餅作り体験では、実際の醤油製造で行われている工程を体験しながら、醤油づくりの繊細さや大変さを知ったり、煎餅に出来立ての醤油を塗って食べることで、醤油の美味しさを改めて感じたりすることができました。

いざ焼きたての煎餅を頬張ると、色々なところから「美味しい!」という声が聞こえてきました。

工場見学では、巨大な機械でもろみが作られたり、醤油がボトルに詰められたりする様子をすぐ近くから見ることができました。

醤油製造の工程については社会科の授業で学習してきましたが、実際の現場を見ると、また新たな発見があったようです。ガイドさんのお話にも真剣に耳を傾けている様子が印象的でした。

また、学校と工場との往復には電車を利用しました。小学校入学以降、児童にとっては初めての電車移動でしたが、ルールを守り、安全に乗車することができました。新型車両の姿が見えた時には歓声も上がっていました。

3年生の次の校外学習は11月の「房総のむら」です。次回の校外学習も全員が実りある学びになるよう、3年生の児童、教職員共に頑張って参ります。

夏の思い出を数えよう!1年生 アサガオ

夏の思い出を数えよう!

9月3日、小学校1年生の教室に、夏休みに大切に育てたアサガオの思い出がぎゅっと詰まっていました。ご協力ありがとうございました。夏の間、色とりどりの花を咲かせ、私たちを楽しませてくれたアサガオ。

その後の大きな成長の証として、今日はみんなでアサガオの種を数える活動を行いました。

小さな手のひらに乗せられた、たくさんのアサガオの種。子どもたちは「わあ、たくさん取れた!」と、友達と顔を見合わせてにっこり。声を揃えて「いち、にい、さん...」と数え始めると、教室は楽しそうな声でいっぱいになりました。ある子の植木鉢からは、なんと124個もの種が見つかり、大きな歓声が上がりました。

この活動を通して、子どもたちはたくさんの発見をしました。 「ふうせんみたいなものの中に種が入っていたよ!」 「ふくらんでいるたまねぎみたいなかたちのもののなかに部屋が3つあったよ!」 「ぼくのは部屋が2つに分かれていた!」

それぞれが観察したことを言葉にして伝え合い、新しい学びへとつながっていきました。アサガオの不思議な姿に目を輝かせながら、「また育てたいな」と話す声も聞かれました。

夏の終わりに、小さな命の不思議と成長を実感した1年生。種を数えるだけでなく、友達との協力や新たな発見の喜びを感じる、貴重な時間となりました。また来年も、子どもたちの「育てたい」という気持ちが、素敵な花を咲かせてくれることでしょう。

5年生 林間学校

5年生は、7月3日〜4日に林間学校に行ってきました!

1日目の朝、教室に集まると「忘れ物はないかな?」「係のセリフをもう一度確認しておこう!」とみんなそわそわしていて、この日を本当に楽しみにしていたことが伝わりました。

準備が整うと体育館に移動し、出発式を行いました。

ハキハキと進行する実行委員6人がとても頼もしく、みんなの気持ちが高まる出発式となりました。

出発式が終わると、いよいよ茨城県立自然博物館へ向け出発です。

博物館では、グループごとに宇宙や生物など様々なことについて学びました。

特に恐竜の展示が興味深かったようで、鳴き声に驚きながらもみんな夢中になって見ていました。

グループごとにお弁当を食べ、さしま少年自然の家に向けていざ出発!

さしま少年自然の家での最初の活動は焼きプレートづくりです。

自分の名前や家族へのメッセージなど、思い思いの言葉を書いていきます。

バーナーで炙る作業も自分たちで行い、貴重な経験にみんな大興奮でした。

焼きプレートの後は、レク係が企画したドッジボール大会が行われました。

広い芝生の上で白熱した戦いが繰り広げられ、優勝したチームにはなんとメダルのプレゼントもありました。

夕食を食べた後は、いよいよ待ちに待ったキャンプファイヤーです。

火の精たちの呼びかけとともに、みんなで「友情」「思いやり」「情熱」を持つことを誓い、営火台に火が灯されました。

無事に火がついた後はお楽しみのレクの時間です。

1番盛り上がっていたのは猛獣狩りで、「こっちにおいで!」とお互いに声を掛け合っていて、とても楽しい雰囲気でした。

ダンスの時間は、ダンス係を中心に練習した「ジェンカ」「マイムマイム」「オクラホマミキサー」の3曲を全力で踊りました。

練習の時は手をつなぐのを恥ずかしがっていた「オクラホマミキサー」も、本番はとても楽しそうに踊っていました。

そして最後に、みんなで「青と夏」を歌いキャンプファイヤーを締めくくりました。

全員が笑顔で全力で歌っていた時間は、きっと子どもたちにとって大切な思い出になったと思います。

最初は少し小さかった火も、5年生の勢いに負けじと最後は大きな炎になり、無事にキャンプファイヤーが終了しました。

「夜は友達とたくさんおしゃべりするぞ!」と意気込んでいましたが、部屋に戻りお風呂を済ませると、みんな疲れていたようですぐに眠ってしまいました。

2日目のメインの活動はカレー作りです。

調理係の人たちからは、「包丁は調理実習で練習したから大丈夫!」と頼もしい声が聞こえてきました。

かまど係の人たちは、暑い中かまどの前で火をあおぎ、最後まで力強い炎を燃やし続けてくれました。

出来上がったカレーは大満足の出来栄えだったようで、「先生、食べてください!」とあちこちの班が自信作のカレーを持ってきて食べさせてくれました。

最後に、退所式でさしま少年自然の家の職員の方にお礼をしました。

職員の方に「楽しかった人!」と聞かれると全員笑顔で手を挙げていました。

ここでしかできない経験をたくさんした2日間は、忘れられない思い出になったことと思います。

今回の林間学校では多くの児童がレクやキャンプファイヤーなどのリーダーを務め、「自分たちで行事をつくり上げる」喜びを感じたと思います。

この経験をこれからの学校生活にも生かし、柳沢小学校のリーダーとしてさらなる成長を見せてくれることを期待しています!

『校うなチャレンジ』今年もやります!

子どもたちが待ちに待った夏休みがやってきます。普段できないことにチャレンジし、好きなことに夢中になって、とことん工夫して取り組む夏です。自分はこんなことが得意かも?と新たな発見があり、認められて自己肯定感をあげられる、そんな夏になると良いなと思っています。今年度も「校長をうならせたら表彰します」チャレンジを実施します。

子どもたちのアイデアで、ユニークなことにチャレンジしてほしいと思います。チャレンジには失敗もつきものです。なぜ失敗したのか分析して、どう改善していくか、そうした過程も大切な体験です。温かな励ましで、ご支援ください。発見をスライドにまとめたり、動画を作ったり、プレゼンテーション力もポイントとなります。

これまでの印象深い取組みは「英語のスピーチコンテストに参加することにしてみた」チャレンジです。課題の英文原稿を聞いて書いて覚え、辞書を引いて意味を考え、翻訳アプリと比較して日本語訳を完成させるなど工夫した取り組みでした。当日は流ちょうなスピーキング、たっぷりとした間合い、堂々としたジェスチャー、聞く人の心を引きつける素晴らしいパフォーマンスでした。

参加の手続きは、簡単。9月になったら、夏休みに取り組んだ作品に「校・うな・チャレンジ」の紙をつけて提出するだけです。積極的な取組みをどうぞよろしくお願いいたします。

6年生 火起こし体験

6年生は、社会科の学習で縄文時代について学びました。

市の職員の方が学校に来て、実際に野田市で発見した縄文時代の土器を見せてくれました。

野田市ではたくさんの土器が発掘されているようです。

子どもたちは、職員の人の説明を興味津々で聞いていました。

そのあと、縄文時代のくらしを体験するということで、火おこしをしました。

体験が始まると、早い班では5分もかからずに火をおこしていました。

こんな早さで着くことはあまりないのですが・・・センスがあってびっくりです!

市の職員の方々にサポートを受けながら、2クラスすべての班で火をおこすことに成功しました。火をおこすたびに拍手が起こっていました。

子どもたちの充実した顔がとても印象的で、貴重な体験になりました。

3年生 6月の様子

3年生では、社会科や総合的な学習の時間を通して、身近な地域や野田市に関する学習を進めております。

6月17日にはベルク柳沢店にスーパー見学に行ってまいりました。

店長さんや副店長さんにご案内して頂き、普段は見られないバックヤードを見学したり、普段の授業の中で生じた質問に回答してもらったりすることができました。

商品の陳列の工夫やバックヤードにある冷蔵庫の冷たさなどを実際に体験することができ、非常に有意義な校外学習となりました。

総合的な学習の時間では、外部の講師の先生に教えに来て頂き、野田市の伝統舞踊である「野田踊り」や「野田小唄」の練習に取り組んでおります。

隊形を変えながら音楽に合わせて手足を動かす難しい踊りですが、子どもたちは声を掛けながら一生懸命練習しています。練習を重ねる度にめきめきと上達してきており、子どもたちも自信を付けている様子です。

野田踊りの練習は夏休み明けも続けてまいります。更に練習を重ね、迫力やキレのある踊りを踊れるようになる子どもたちの成長が今から楽しみです。

廃油キャンドル

4年生は社会の学習で「ごみをへらす工夫」について調べました。

その学習では、ゴミとして捨ててしまうものも、場合によっては資源として再利用し、別なものに生まれ変わらせることができる、ということを学びました。

社会科で学んだことを活かすべく、総合的な学習でも資源や自然について考えを巡らせました。総合的な学習で連携をしている、清水高校の皆さんと一緒に廃油でキャンドルを作りました。

残念ながら作っている最中の写真はありませんが・・・

家庭で使い終わった空き瓶と廃油を持ち寄り、クレヨンで色を付けました。

後はご家庭でも使っている廃油を固める薬剤をつかって完成です!

できあがった作品をもって記念撮影!

とても充実した時間になりました!

清水高校の皆さん、どうもありがとうございました!!